《长物》 刘玄解读

《长物》| 刘玄解读

关于作者

柯律格,现任英国牛津大学艺术史系讲座教授,是当代研究中国物质文明史的重要学者。1974年,他曾前往北京学习中文,后分别于剑桥大学东方研究院、伦敦大学亚非学院取得学士与博士学位。他曾经担任伦敦维多利亚与艾伯特博物馆中国部资深研究员兼策展人。

关于本书

这本书以明代文震亨《长物志》一书为例,从物品视角切入艺术史,同时也跨越学科界限,参照社会文化理论,讨论明代的“多余之物”,譬如绘画、书法、青铜器、瓷器、玉雕,以及其他明代士绅精英所拥有的文玩用品,考察它们如何鉴赏、使用,如何消费、流通,以及它们在明代社会生活中的意义,是有关晚明文化消费的经典之作。

核心内容

柯律格认为,晚明商业社会发达之前,象征身份地位的是土地,晚明以后转变成了奢侈品的收藏。这个转变对中国社会产生了深远的影响。古物文玩经过商品化后,成了品位的象征,进而也成了身份的象征。这就造成一种求过于供的社会竞赛。当购买古董文玩成了流行,这股风潮吹到商人阶层的时候,他们纷纷抢购以附庸风雅。原来文人独有的特殊消费活动,都被商人甚至平民所模仿。文人感到原有的身份壁垒收到了巨大的挑战,焦虑感油然而生。

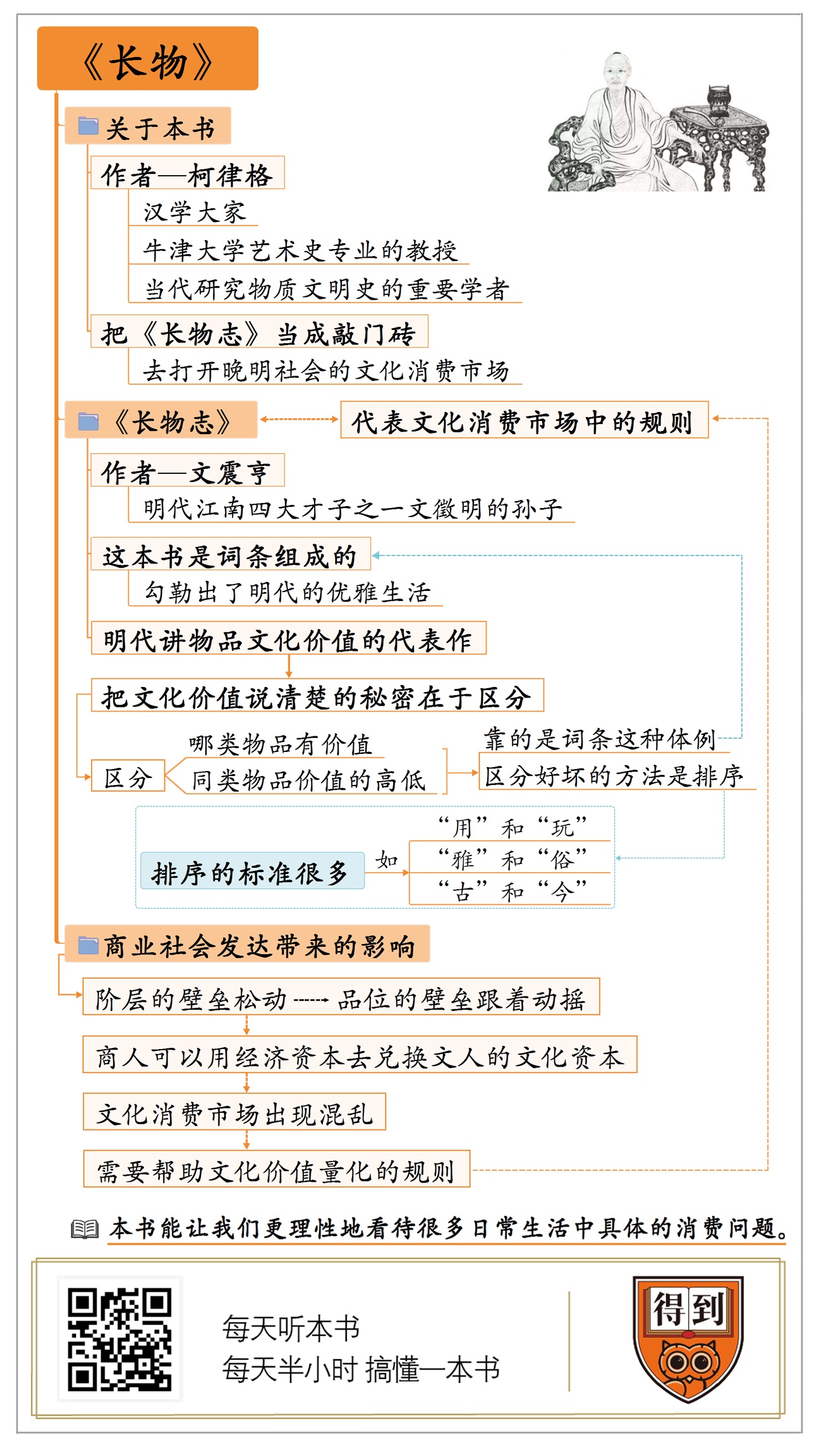

你好,欢迎每天听本书。本期要为你解读的这本书叫《长物》,其实就是“身无长物”里面的“长物”这两个字,意思就是多余的东西。读“长物”,是因为它讲的是另外一本名叫《长物志》的古书,它是晚明的一本讲生活美学的小书。作者柯律格把《长物志》当成一块敲门砖,去打开晚明社会的文化消费市场,也就是副标题所说的“早期现代中国的物质文化与社会状况”。

如果你去过文玩市场,可能也遇到过这种情况。比如你要买文玩核桃,商家会告诉你,这两颗长得特别像,这个形叫“狮子头”最值钱,所以这对核桃要卖上万块钱。他说的这些道理,如果他不说你也想不到,它并不满足你什么需求,甚至不是你直观的判断标准。大部分刚接触的人,内心肯定会有些疑虑——这是不是忽悠?因为你会觉得它的定价标准非常模糊。

其实,这种情况在文化消费市场普遍存在。文化艺术一旦成为商品,就会形成一个自足的市场。这个市场一开始总是混乱的,因为文化价值很难量化。于是,这个市场就会呼唤规则来帮助它量化。规则一旦确立,就会有人跟风,这个市场会逐渐变得有序,也就跟着变得繁荣起来了。

作者柯律格是牛津大学艺术史专业的教授、汉学大家。他是当代研究物质文明史的重要学者,这也是现在艺术史研究的热门领域。他从物品的视角切入艺术史,以艺术史家的敏锐发现几百年前晚明的文化消费市场也是如此,经历了从混乱到有序,从有序到繁荣的过程。

《长物志》这本书就代表了这个市场中的规则。《长物志》是明代江南四大才子之一文徵明的孙子文震亨写的,相当于是古代的生活美学指南。这两年,很多人都在讲“新中式”,提倡传统生活美学。他们在古籍里寻找参考书的时候,一定会遇到《长物志》。有人试图从中总结中国古人高雅生活的准则,甚至是生产花瓶、家具这些器物的品控标准。能走到这一步,说明他在这个领域已经有一定造诣了。但是,一旦深入下去,他可能会发现这本书似乎在笑话他。

这是因为《长物志》所代表的那套规则,其实就是文人的品位。品位本来就是有地位的阶层维护自己阶层的壁垒,文人当然不愿意打破壁垒,也就不会分享有关品位的知识。在他们眼中,西门庆不管买多少古玩字画都是暴发户。于是柯律格发现,《长物志》这本书充满了矛盾,充满了事与愿违。作为一本指南,它标榜品位,批评、嘲笑那些跟风去买名画、买奢侈品的西门庆之流;但作为一件商品,它似乎又是在承诺,就算是西门庆,只要买了这本书,听从建议,就能避免把画挂错了之类的可笑失误,成为一个有品位的人。你想想,这不是自相矛盾的么?

而正是从这种矛盾中,作者揭示了文化消费市场普遍的运作机制。搞明白这个机制,就可以解释不同国家、不同时代,包括今天我们生活中的文化消费问题。这个机制分为两个部分,一个是规则,一个是市场。下面我们就分这两个部分来讲这本书。

好,先来说一下《长物志》是一本什么样的书。“长物”这个词,最早出自刘义庆《世说新语》里的一个典故。故事说,一个叫王恭的人旅游回来,带了一个坐垫。他的一个朋友觉得好看,也想要一个,王恭就把自己坐的垫子给他了。朋友觉得很惊讶,因为他以为王恭会有多余的给他。王恭回答说,“恭做人无长物”,就是说自己从来不准备多余的东西。王恭这个人的生活态度,有点像今天的极简主义。后来,宋代有人引申了这个词的意思。他列了一个“长物”的清单,有玉器、珠宝等等21种。这里,长物就不仅指的是多余的东西,还得是多余的好东西,有点类似今天说的奢侈品。

《长物志》这本书也是这样一个清单。全书分为花木、衣饰等12个部分。柯律格担心外国人不理解这本书,在书里摘抄了很多段落,每个段落都是一个词条。《长物志》这本书就是词条组成的。最短的一卷只有10个词条,最短的一条只有30个字;最长的一卷有58个词条,最长的一条是“书画”,有1000字,相当于一篇文章了。通过这些词条,《长物志》勾勒出了明代的优雅生活是什么样的。类似的书,还有明代另一位生活美学达人李渔写的《闲情偶寄》。

你会不会觉得,这么写也太随意了吧。确实,《长物志》这一类书写得都很随意。这种文体叫“笔记”,这可不是记笔记的那个笔记。它就像今天的博客甚至微博,没有那么严肃,不用像文章那样一定要阐明什么道理,可以容纳很多有趣的边角料。宋代以后,在大文豪欧阳修的影响下,文人开始用笔记来记录日常琐事。苏东坡的日常所记就叫《东坡志林》。这里面出现了一些专门写物品的书,就是《长物志》这种写物小品。

文人写物品,不管是古董还是日常生活中的玩物,都是因为觉得这些东西有价值,值得研究、值得记载。这个价值,指的不是这件东西的功能。比如,同样是古琴,为什么有的就值得收藏,甚至千金难求,有的就不值一提呢?因为在乐器这个价值之外,价高的那个身上还有一些附加价值。写物小品里记录的就是这些附加价值,比如制作者、题款等等。有一张拍出天价的古琴叫“松石间意”,就是宋徽宗御制的,身上还有乾隆的题款。这些附加价值,其实就是文化价值。

《长物志》就是明代讲物品文化价值的代表作。我们前面说了,这种书写得非常散,那它是怎么把文化价值说清楚的呢?秘密就在于区分:区分哪类物品有价值、区分同类物品价值的高低。

区分什么东西有价值,靠的就是词条这种体例。这些书里会按照古琴、石头这样的条目来分类。这样的分类就确立了“有价值”的东西的范围。区分好坏的方法是排序,专业一点的词叫“品第”。这种排序的标准很多,你可以把它想象成很多不同的尺子。每一个尺子对应的都是一组反义词。比如“用”和“玩”。“用”就是说这个东西实用,潜台词就是没什么文化价值。“玩”就是说有超出实用的趣味,可以用来欣赏把玩,能够感受、懂得欣赏这种趣味,也就是有文化价值。今天说“文玩”“古玩”里的“玩”,就是用的这个意思。一对核桃,一点儿都不实用,但是能让人把玩,有很多讲头,这都是文化价值。

柯律格在书里列了好几组类似的反义词,其中最重要的一组就是“雅俗”。如果你读过《长物志》,可能也会有这种感觉,书里的文震亨就像是裁定物品价值的一个大法官。一件东西呈现来,他就敲一下锤子,说,这个“俗”,那个“雅”。文震亨品评家具,说家具虽然是当时流行的东西,但是古代名匠做的可能更好,像豆瓣楠这类木材做的“雅”,其他像紫檀、花梨等木材做的都很俗。今天我们觉得明式家具是高雅的、美的,这是近代收藏大家王世襄提出来之后才有的观念。在文震亨的时代,所谓明式家具就是家具而已。在这句话里,他把雅俗对应到了两个维度:一个是材质,当时流行的花梨木,包括今天天价的海南黄花梨,在他看来是“俗”;相比之下,古代名匠人做的“豆瓣楠”之类的才是“雅”。

另一个是制作时间,也就是古代人做的好,当时人做的就不好。他还说,古人做的几榻,相当于我们现在的沙发,虽然大小不一,但是放在室内都是古雅可爱的。不管是坐着、躺着还是靠着,都很舒服。而当时的明代人做的,就只会用夸张的装饰来取悦眼球,古代的制度一点儿都不存在了。他说古代的制度一点儿都不存在了,在这里是一种挺严厉的批评。

你有没有发现,文震亨在讲家具的时候,“古”这个词有两个含义:一个是制作时间早,一个是艺术品位高。这其实是因为,在描绘物品的时候,“古”这个字的意义发生了变化,从制作时间早,引申到了艺术品位高。因此,“古”也就不止是物品的客观属性了,同时也成了一种主观的评价。今天我们不会觉得“古今”是一种褒贬。有时候我们觉得“过时”是个贬义词,有时候又会觉得“古着”是有品位的,这得看情况。但是,在文震亨那里,“古”就是绝对的褒义词。他推崇的“古”,有时候会让你觉得毫无道理。所以在前面那条对几榻的品评中,文震亨就特别不讲理地说,古代的几榻就是舒服。

他这么不讲理,说明他肯定还有其他的理由,可能他自己都没有意识到。这是因为文人把崇古的文化心理,拓展到了物品身上。崇古是从孔子就开始的传统。孔子说礼崩乐坏,要恢复先王礼乐制度。从那以后,中国的文人就一直有一种心理,认为古代的好。“好”的范围从制度拓展到文章,又拓展到了物品。这背后也有一个更现实的原因。宋代的时候,文人开始搞古董收藏。那个时候既没有考古挖掘,也没有今天这么成熟的博物馆体系,老东西能留下来多不容易啊,这就奠定了“古物”的价值基础,物以稀为贵嘛。总之在文人的看来,“古”不仅仅是年代上的古老,更是一种审美评价,它代表了对文化传统的追溯,甚至暗示了道德的高贵。

这种观念当然不是文震亨发明的,而是宋代以来形成的一种普遍的社会心理。中文里,古雅经常是连用的,不是说又古又雅,而是因古而雅。到今天依然有人觉得,老东西留久了会升值,就是出于这个心理。这也能解释为什么中国古代的赝品问题特别复杂,仿古一直都是一种神秘的手艺。因为客观的“古物”和主观的“古意”之间,并没有一条泾渭分明的界限。

除了“古今”这个时间维度,文震亨拿着“雅俗”这把大尺子,还去测量了很多非常具体的维度,有时候具体的让人觉得不可思议。柯律格就觉得这一点特别有意思,因为他发现同时代西方也有讲品位的书,但是就不会讲得这么精确。比如客厅应该怎么布置呢?文震亨就说了一大堆,比较虚的,有宏阔宽敞、精致华丽;具体一点,走廊的宽度要能容纳一桌宴席;再具体一点,台阶得用文石,也就是有纹理的石头。你几乎会觉得文震亨是按照自己家的样子描绘了一番,所以这类写物小品一般都没有插图,因为太具体形象了。

从这段描写客厅的话,可以把文震亨测量的维度分成两类:一类是物品的客观属性,一类是物品的使用方式。前面说石头“有纹理”,就是一个客观属性。有时候还会具体到产地甚至生产者,他会说,“画笔,杭州者佳”,某某做的玉甚精。这种标准完全可以直接转化成广告了。我们今天依然在沿用这些标准,所谓龙井茶这种名茶,不就是某地产的茶么。那些老字号,其实最开始都是某人做的某物。早期的品牌就是这么形成的。

不过,基于用法的品评似乎要更多一些,像一只花瓶应该怎么摆是雅的;墙上挂画,一年四季各有什么讲究。这些问题,才是文震亨看来最重要的问题。即便是你买了杭州的画笔、用了有纹理的石头、得到了古代工匠做的豆瓣楠家具,用不对,也还是“俗”。所以说文震亨区分物品,归根到底区分的还是作为消费者的人。这也是拿这类书作参考书的悖论,人的品位,到底是物展现出来的品位的原因,还是结果呢?这就是我们第二部分要解决的问题。

要回答这个问题,我们就得回到晚明发达的商业社会去看。商业社会发达,会带来什么影响呢?首先商人肯定多了,而且商人的地位也高了。我们知道古代有四民这个序列,士农工商,商人属于最末,但这只是在观念层面上。如果你看过《金瓶梅》,应该会有这种感觉,像西门庆这样的富商,不仅在社会上吃得开,对于妇女来说也是择偶的首选。这至少说明她们并不觉得嫁作商人妇是一件羞耻的事,甚至是终身有靠的好选择。

新兴的商人阶层一旦有了一定社会地位,肯定希望巩固自己的社会地位。很多商人家庭都希望子孙参加科举考试。当官了,就可以改变整个家庭的地位。这是因为出版业的发展让知识普及了,科举考试的门槛也变低了。不过考试的结果毕竟很难预料。考虑到这一点,商人还有一个更便宜的选择,就是用文化来装点一下门面。这就需要学习文人的生活方式。文人不是觉得山水画有品位么?不会画没关系,可以花钱买啊。西门庆也有书房,布置也是按文人的模样,墙上也挂着山水画,只是挂的方式不太对。他给自己的小厮起名的时候,用的是琴棋书画。这都是在模仿文人,努力在文化上跨越阶层。

但是你会不会也觉得,他也做得有点过了。这其实是作者有意为之的。在小说里,作者没事就要嘲弄一下西门大官人没品位。作者的这种态度,代表了当时文人普遍的心态。他们对于商人的模仿,既不屑又焦虑。不屑是因为模仿的不像;焦虑是因为他们也已经感觉到,自己早已经不能阻挡商人了。

《儒林外史》里也有一个类似的故事。两个秀才在饭馆看到在妓院工作的王义安,也学书生戴了方巾,一怒之下就打了他。书里还评论说,王义安戴方巾,无足怪也。在当时的社会,一般人对于这种逾越规矩的行为早就见怪不怪了,所以作者才会用一种略显戏谑的口吻写这两个书生,就像鲁迅笔下的孔乙己一样,守护着一些必然要失落的东西。

这就是当时社会的缩影。商业发达带来了一系列变化,阶层正在流动,文化正在普及,社会心理也正在改变。阶层的壁垒松动之后,品位的壁垒也跟着在动摇。结果是什么呢?就是商人想要打破这种壁垒,而文人想要维护这种壁垒。因为对文人来说,品位象征着文化的资本,保证他们地位的优势。只要是有这种地位优势的人,不管是欧洲的贵族还是美国的中产,都一定会想尽办法设置壁垒防止其他人进来。但是,文人怎么想并不重要,重要的是在商人的努力下,品位的壁垒已经在松动了,因为文化消费的市场已经出现,让商人可以用经济资本去兑换文人的文化资本。

但是,文化消费市场有一个特点,就是文化价值是决定商品价值的主要因素。而文化价值又很难被量化。这时候,市场就会出现混乱。混乱呼吁规则,需要有一些能够帮助文化价值量化的规则出现。

说到这儿,你可能会有一个疑问。文人既然不愿意壁垒被打破,自然也不会愿意分享有关的品位的知识,当然也不会主动去给商人写指南了。那《长物志》又是怎么回事呢?我们第一部分讲了半天《长物志》里面有一把“雅俗”的尺子,可以衡量一切跟品位有关的事,不就是在量化文化价值么?

这是因为,文震亨并不是主动在写一本文化消费的参考书,他写的那些俗,很多其实就是在讽刺跟风的人。《长物志》其实是被动的成为了规则。这是怎么回事呢?

其实这个文化消费市场,一直在寻找合适的规则。在当时社会中具体的体现,就是出现了两次写物小品的出版高潮。在《长物志》之前,这个市场先是找到了一些古董交易的规则,就是宋代的写物小品。万历年间的时候,曾经出现再版这批书的热潮。这些书写的是宋代以前的古物。它们突然间成为畅销书,大概不会是因为当时突然有很多人产生了学术兴趣,实际上明代也看不到有学者在这方面做了什么推进。更合理的解释,就是古董交易中需要这些书来做参考。书里的分类方式、研究评价就会转换成文化价值,进而转换成定价准则。

这是古董市场,那其他的文化消费呢?《长物志》的序言里有一段话说:“永乐之剔红、宣德之铜、成华之窑,其价遂与古敌。”古董的存量毕竟很少,不能满足当时的消费需求。于是,文化消费的商品,范围就会扩大,从宋代的瓷器,拓展到当时的瓷器,甚至其他工艺品。当时的产品可找不到古书来做参考,于是,就需要有人来写不局限于古物的写物小品。

在万历年间,也同样出现了这类新的写物小品的出版热潮。除了《长物志》,还有好几本不同的书。如果仔细比对这几本书,会发现他们不仅评价标准差不多,甚至书里的句子都差不多。要知道,明代的人并没有什么版权意识,出版物之间抄袭是很普遍的现象。尤其是像写物小品这种不重要的文章,没人会觉得抄袭是个多大的事情。

所以,柯律格在书里说,前面我们从《长物志》中总结出来的规则,与其说是文震亨的一家之言,不如说是一种群体智慧。这些书的作者,基本上是跟文震亨同时代的人,都生活在江浙地区。也有资料可以证明,他们之间是有交集的。这么看的话,《长物志》里讲的这些内容,其实是当时那个圈子里的人一套共同的话语体系。这套话语体形成,就是因为文人一方面要说明自己的品位比较高,一方面又要嘲笑那些妄想通过买买买获得品位的人,把他们驱逐出去。

所以《长物志》这类书才写的那么具体精确。比如门前台阶的数量,文震亨说,从3层到10层,越高越古雅,要用有纹理的石头削成,还要种一些草。这草他也说的很明确,得是绣墩草。你是不是都能想象出这个画面,文震亨一边跟朋友吐槽隔壁的暴发户盖了11层台阶,俗,一边给朋友提建议,这也是在彰显他自己的品位。

正因为如此,今天的人才会觉得《长物志》是一本特别好的参考书。但是,如果试图从中提炼一套恒久的、根本的美学法则,又会发现这根本不可能。文震亨嘲笑的是那些像王义安戴方巾一样,让他觉得不舒服的社会现实,他的夸奖也必须放到当时的语境下才有意义。因为他评价的对象,始终都处于变化之中。

那我们为什么要单独讨论《长物志》呢?这里我们来做一个对比,就能明白柯律格讲这本书更深层的意义了。我们说了,当时其实有好几本类似的书,其中就有高濂写的《遵生八笺》。高濂这本书内容比《长物志》还要丰富,但是我们回顾晚明文化消费的时候,首先想到的、谈到的都是文震亨,而不是高濂,为什么呢?

这个道理说起来,你可能会感觉有点粗暴,就是身份背书。而且这个背书可不是一般强大。文震亨不仅出身文人世家,而且家世非常显赫。我们说了,他的祖父是明代赫赫有名的大画家文徵明。他们家的族谱可以追到宋末的宰相文天祥,甚至更早。在文震亨之前,写这类书的人都不算是真正意义上的上层文人。高濂虽然是大藏家,据说他爱好广泛,擅长收藏、赏画、写曲,还曾经隐居在西湖。在当时江南的文化圈子里,他交友广泛,也有一定地位,但是他是个商人,身份地位跟文震亨相比可差太远了。

从今天的文学史来看,高濂是个杰出的剧作家。但是跟高濂同时代的文人却都批评他,说他的戏写得不怎么样。有人说他文学造诣不够,有人说他思想格调不高,甚至有人怀疑这出戏,根本就不是他写的。这些人的批评明显是对人不对事,当然是因为高濂的身份不算是真正的文人了。高家是商人世家,高濂虽然也曾经试图通过考试改变出身,但是没成功,后来只好安心做一个有文化的商人。到今天,我们想要勾勒出高濂的真实面貌特别难,他是交友广泛的大藏家,是考场失意的下层文人,是不受认可的戏曲作家。但同时,从他的书里,你又会觉得他努力把自己塑造成一个超凡脱俗的文人雅士。他给自己的书房命名为雅赏斋,如果联想到西门庆的小厮,会不会也觉得这个斋号有点过于露骨了呢?

这就是作为商人的高濂的身份焦虑。高濂应该是文化消费市场的主要顾客,甚至也可能是参与其中的商家。但是他想要当意见领袖,天然可信度就低。谁愿意相信一个跟自己一个阶层的人来讲怎么跨越这个阶层呢?相比之下,文震亨可是那个商人们想要进入的阶层的代表,而且他有强大的背书。这个背书不仅有他个人的声望,还包括文氏家族以及由他们的亲友、门客所组成的整个江南的上流社会。文震亨在《长物志》里,就专门有一个部分把他重要人脉都给列出来了。这相当于是在说,整个江南的上流社会,其实都已经卷入到了这场消费升级之中了,文人群体彻底接受了这场经济发展带来的变化。某种意义上说,《金瓶梅》里作者对西门庆暧昧的嘲讽,高濂的身份焦虑,最终都会因为文震亨的参与和《长物志》的出现而消失。因为这标志着文人想要维护的文化壁垒已经彻底被打开了。两个阶层之间的鸿沟,也会逐渐消失不见。

好,《长物》这本书我们就讲完了。有人觉得柯律格是西方人,在谈到很多文化心理的时候显得有些隔膜,但这并不妨碍他作为局外人能有更敏锐的洞察。他捕捉了到我们可能忽略的关键信息,比如发现了万历年间有两次写物小品出版风潮,就是关键。这两次风潮,就是我们反复说的那条规律:文化消费市场早期总是混乱的,而混乱会呼吁规则。

这些书的内容是文人群体关于品位的共识,集中体现在了写物小品这一类书里面。不过,正是因为商人阶层想要努力在文化上跨越阶级,这种共识才最终形成。毕竟,有了商人的仿效,文震亨他们才有那么多的“俗”可以嘲笑。文震亨肯定想不到,他的这本随便写的小书比他的文章影响力可大多了。今天依然有人引用他的金句。对我们而言,这本书里讨论的问题其实没有那么遥远。我们可以借这本书,反思很多消费观念是怎么形成的,比如一听到农产品贴上了产地的标签,就会觉得它高级一点;比如有的商家会告诉你,这个玉放久了,能升值、能传家。所以,这本书其实这也能让我们更理性地看待很多日常生活中很多具体的消费问题。

撰稿:刘玄 脑图:刘艳导图工坊 转述:杨婧

划重点

1.所以说文震亨区分物品,归根到底区分的还是作为消费者的人。

2.《金瓶梅》里作者对西门庆暧昧的嘲讽,高濂的身份焦虑,最终都会因为文震亨的参与和《长物志》的出现而消失。因为这标志着文人想要维护的文化壁垒已经彻底被打开了。两个阶层之间的鸿沟,也会逐渐消失不见。