《长安向西,罗马向东》 裴鹏程解读

《长安向西,罗马向东》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是英国作家爱德华·伯曼,他曾在意大利待过25年,在伊朗待过5年,2003年开始在中国长期旅居写作,并担任西安市的国际顾问,写出《长安向西,罗马向东》《秦俑两千年》等作品。

关于本书

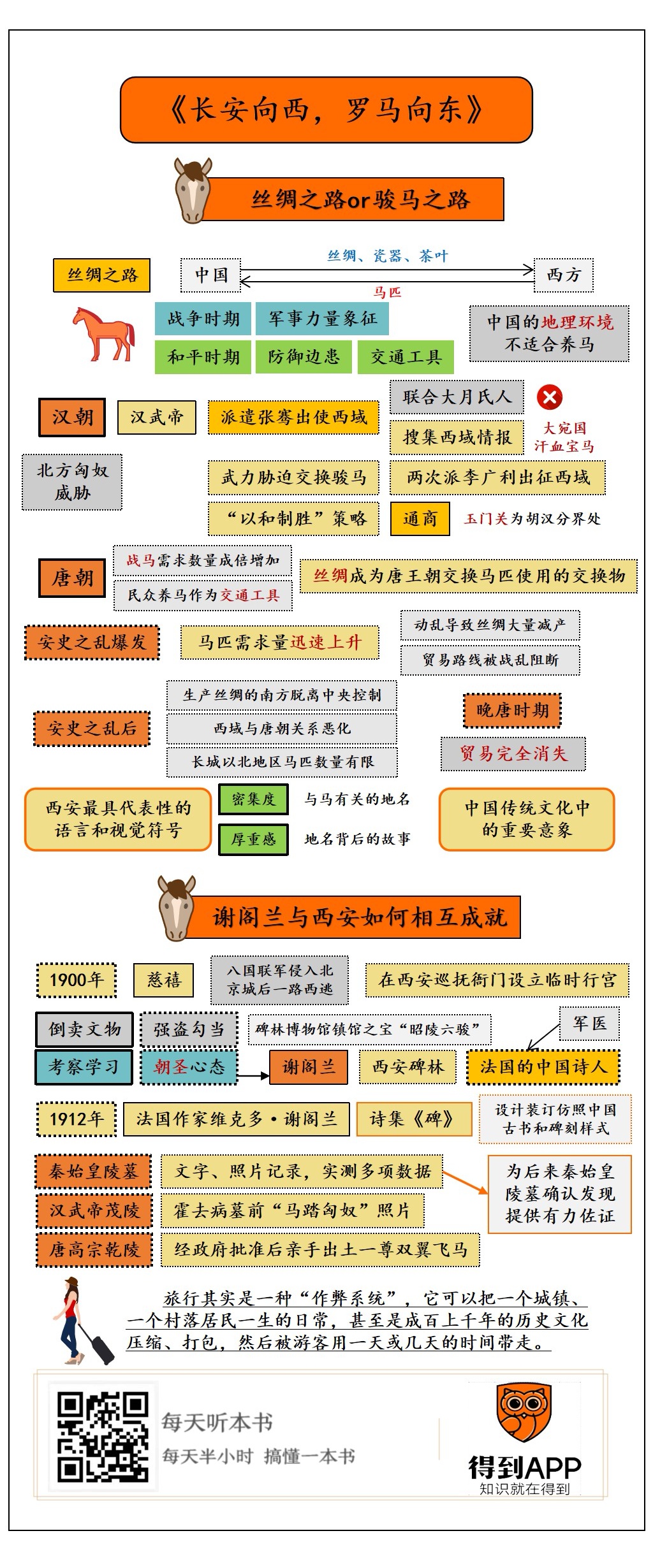

作者认为“丝绸之路”其实是站在中国人角度的叫法,站在西方看,“骏马之路”或许更合适。因为古代中国是骏马最主要的需求国,骏马作为外来物种,不仅成就了西安这座城市以及汉唐帝国的辉煌,还打败了中国本土的牛、羊等动物,在中华文化中占据不可撼动的地位。

核心内容

第一部分,为什么作者认为“丝绸之路”其实应该被称为“骏马之路”?

第二部分,谢阁兰与西安如何互相成就?

你好,欢迎每天听本书。今天为你介绍的书是《长安向西,罗马向东》,副标题是“骏马、丝路与探索者”。

其实英文题目更能直白地说明本书的特色,直译过来是“欧洲人眼中的西安”。

对中国人来说,西安并不陌生。这座城市有极其深厚的历史人文积淀,它有三千多年的建城历史。西安还是中国历史上第一个被称为“京”的城市,承担了一千多年的首都功能,对中国历史影响深远的西周、西汉、隋、唐等朝代都曾定都西安。

本书作者是位英国作家,叫爱德华·伯曼,毕业于剑桥大学,2003年起就在中国生活,常住西安,还担任了西安市的国际顾问。他既能细致地观察到西安的许多细节,还能结合自己的文化背景,对中国人熟悉的事物,提出新的看法。

在这本《长安向西,罗马向东》中,伯曼提出:西安是古代“丝绸之路”贸易的起点。但“丝绸之路”这种叫法其实是从中国人的角度出发的,如果换个视角,叫“骏马之路”或许更合适。因为,马这种动物对中国的影响非常深远,它不仅成就了西安和汉唐帝国的辉煌,还深刻塑造了中华文化。

另外,这本书的副标题是“骏马、丝路与探索者”。伯曼不只聚焦马和丝绸之路,他还特别关注一个群体,就是近代走进西安的外国人。西安在唐朝以前长期承担国都功能,作为像罗马一样的世界中心而备受关注。但唐朝以后一千年里,外国人对西安的关注度一落千丈。直到二十世纪初,西方人才重新注意到这座古城。在这个过程中,有一位名为谢阁兰的学者来到西安,西安成就了他的创作,而他也进一步把西安重新介绍给西方。

下面,我们分两部分介绍这本书的精华内容:

第一部分,我们回答为什么作者认为“丝绸之路”其实应该被称为“骏马之路”?

第二部分,我们了解一下把西安重新介绍给西方的代表人物之一谢阁兰,他与西安如何互相成就?

作者为什么认为“丝绸之路”应该被叫作“骏马之路”呢?

“丝绸之路”是古代中国和西方贸易往来的一条经济动脉。既然是贸易往来,那就要有互相交换的商品。中国可以向西方提供丝绸、瓷器、茶叶等物品,尤其以丝绸最为著名,所以这条路被人称作“丝绸之路”。那反过来,西方可以为古代中国提供什么不可或缺的商品呢?

中国古代的经济模式是“男耕女织”的内向型小农经济。按理说,对外贸易的需求度并不高。既然这样,古代中国为什么还要跟外国人做生意呢?

作者提到一个很有意思的假设,我们现在讨论丝绸之路,完全是从中国人的视角出发。如果换个角度就会发现,中国人之所以长期维持这项贸易,有一个非常鲜明的目的,那就是交换马匹。

古代中国长期对骏马有极高需求。战争时期,骏马是军事力量的象征。和平时期,骏马一方面用于防御边患,另一方面它还是那个时代的“汽车”,是不可缺少的交通工具。

这几点在汉朝和唐朝最为典型。因为这两个王朝的疆域非常辽阔,为了维持广大的版图,并对周边政权输出影响力,骏马是必不可少的。

麻烦的是,中国的地理环境并不适合养马。虽然早在春秋战国以前,中国就有驯养马匹、使用战马和马拉战车的记录。但马匹数量很少,尤其缺少高品质的骏马。养马需要广阔的草场和凉爽的气候。中国南方气候湿热,马匹容易生病。西部是高原、山地、戈壁,也不适合养马。华北地区虽然有平原,但这是重要的粮食产区,也不可能放牧养马。

面对这样的问题,古代统治者应该怎么办呢?

我们先看汉朝。汉武帝是汉朝的第五任皇帝,十六岁就登基了。他刚继位就面临着一个严峻问题,就是来自北方匈奴的威胁。

汉高祖刘邦曾经跟匈奴交过手,最终失败了。更早以前的秦始皇一度在与匈奴的对抗中占据优势,获得今天河套平原一带的土地,但最后还是被匈奴夺了回去。

到汉武帝时期,他想到一个办法,就是联合西部的大月氏人。因为大月氏人也面临来自匈奴的威胁。匈奴甚至曾把大月氏人国王的头骨做成了酒杯,这让大月氏人非常愤慨。接下来的这个故事我们都很熟悉,汉武帝派遣张骞出使西域。但张骞出使西域最初的目的并没有达到,大月氏人不愿意趟这摊浑水。

既然这样,为什么张骞对后世有那么大的影响力呢?

一个普遍的答案是,张骞开辟了“丝绸之路”。其实,这件事没有这么简单。

张骞出使西域不仅是为了联合大月氏人,他还有一个更重要的使命,搜集西域的情报。他两次出使西域耗费了11年时间,带回很多见闻,这些见闻影响了当时的西安,并影响了中国历史。

在众多情报中,有一条价值极高。张骞发现,有一个被称为大宛国的西域国家盛产骏马。这种骏马的耐力非常好,明显优于中原的马匹。这种马还有个特点,流出的汗是血色的。没错,这就是我们经常在各类文学作品中听到的“汗血宝马”。顺便说一下“汗血宝马”这个名称的由来。一般的解释是,寄生虫叮咬骏马,会导致马匹皮肤轻微破裂。马在奔跑的时候,皮肤破裂处会渗血,和汗液混在一起,看起来好像这种骏马流出的汗是血色的。

由于汉朝长期被匈奴困扰,所以汉武帝听到汗血宝马的消息后,顿时来了兴趣。他派遣使臣前往西域,希望买一批汗血宝马回来。结果,西域的大宛国不仅没把马卖给汉朝使者,还先谋财再害命,抢了使臣的钱财后杀害了他们。消息传回长安,汉武帝大怒,派战将李广利率领三千铁骑和六万精兵前往大宛国。但前往大宛国需要经过匈奴人的领土。匈奴人看到汉朝的军队来了,立刻召集人马与李广利的队伍打了一仗。汉朝军队损失惨重,两年后空手而归。

虽然两次寻求骏马都没成功,但汉武帝并没有放弃。又过了几年,汉朝国力更加强盛,汉武帝再次派李广利出征西域。这次的队伍更加强大,光是运送辎重的驴、骡子、骆驼就有十万头。李广利将军不负汉武帝的重托,率兵突出重围,最后到达了大月氏国的首都,带着一千匹珍贵的宝马胜利返回。

故事到这里并没有结束,或者说,才刚刚开始。因为这次行动,不仅给汉武帝带回一千匹骏马,也开启了古代对外贸易的新局面。

由于中原地区不适宜养马,所以马匹这项物资需要西域持续供应。但每次都靠武力胁迫交换,未免过于消耗。李广利发现,西域有很多定居人口,他们很希望并有能力购买汉朝的商品。所以,回到长安后,他建议汉武帝采用“以和制胜”的策略来应对西域各国,具体说就是“通商”,向西域派出更多使团。

根据史官记载,汉武帝每年至少派五六个使团出使西域,有的时候甚至多达十几个。有这样一句诗:“春风不度玉门关”,玉门关被我们看作胡汉的分界处,只要跨出玉门关,就算是离开故土了。汉武帝当初下令在长城的西段修建了玉门关,他更关注的是有多少汗血宝马跨入玉门关,踏上汉朝的土地。凭借着这些骏马,汉朝统治者外可以御敌,内可以平叛,实现了对中国数百年的统治。

汉朝是中国古代第一个实现长期统治的大一统王朝,第二个是时隔近400 年的唐朝。骏马对于唐朝的影响更大,不仅成就了唐朝的繁荣,也是导致唐朝灭亡的重要因素。

汉朝为应对马匹不足问题,确定了一条稳定的贸易路线,这就是“丝绸之路”,或者叫作“骏马之路”。唐朝可以沿用汉代留下的这条贸易通道。而且唐王室有游牧民族血统,李世民就被推举为“天可汗”,按理说从西域获得骏马应该不成问题。

但唐朝的国际环境比汉朝更复杂,周边接连出现强大的对手。为了维持武力,唐朝需要更多的骏马。有人做过测算,和平时期每1000名士兵平均配备163匹战马,比例大约是6:1,到打仗的时候,马匹需求数量立刻成倍增加。在唐代,不仅是国家军队,普通民众也养马,马已经走入日常生活,成了重要的交通工具。

但要想获得马匹,就需要拿同等高价值的东西来交换。这就是中国特产的丝绸。在作者看来,丝绸只不过是唐王朝为了获取马而使用的交换物。一般来说,一匹马对应28到40匹丝绸的价值。一位叫白桂思的外国学者测算,公元839年,有28.5万匹丝绸用于交换马匹,相当于唐朝国库资金的百分之五。这还只是和平时期的数据,一旦爆发叛乱或战争,马匹的价格就会节节攀升。到唐朝末年,社会动荡加剧,马匹的均价飙升1.8倍,光进口马匹一项的费用就占到国家收入的百分之十五,让唐朝皇帝们非常头疼。

所以,如何获得足够的马,是唐朝历代皇帝都要操心的问题。

在唐朝前期,就算马匹的价格贵一些,由于有丝绸之路的贸易,唐朝统治者还能勉强应付。安史之乱爆发后,唐朝对马匹的需求量迅速上升,但就在这个大动刀兵的节骨眼上,丝绸供应出了问题。动乱导致唐朝丝绸大量减产,价格翻了50倍,丝绸销路受到影响。更麻烦的是,贸易路线被战乱阻断,就算有丝绸也很难运送出去。唐朝的国库收入缺少了一大笔来源。

战乱结束后,唐朝又从西域获得了马匹,马匹价格回落。看起来唐朝可以缓一口气了,其实问题并没有缓解。以前,唐朝之所以能获得源源不断的马匹,很重要的原因是唐朝的强大,能基本控制丝绸之路东段,也就是从长安城到中亚一带的贸易。但安史之乱后,唐朝衰落,别说控制西域,连国内也很难搞定。丝绸主要产在长江中下游地区,安史之乱后,中央对地方控制力下降,地方财政基本摆脱中央,唐朝政府因此失去和西方贸易的重要资本。另外,西域有个强大的政权叫回纥,以回纥为代表的西域民众并不需要丝绸,他们之前只是拿丝绸来换取西亚、欧洲的货币。一系列的因素导致丝绸之路贸易不断萎缩。

但马匹却是唐王朝的刚需。既然没法从西方获得马匹,唐王朝就把目光投向北方,也就是长城以北的游牧邻国。但这个地方的马匹本来就没有中亚地区多,更难满足唐朝需求。学者白桂思说:“突然之间,马匹的年需求量增加到了七千五百匹,另外还需要为征战西北回纥的部队提供额外的六千匹马,使得本来就高企的物价冲向更高。”

战争军费和债务利息一点点压垮唐朝,以往的强力统治再也维持不下去了。用丝绸换马匹的贸易曾为唐朝带来繁荣。但在9世纪末期,也就是晚唐时期,这种贸易完全消失,这是唐王朝没落的主要原因。

不过马对西安的影响,以及对中国的影响,并没有因为唐朝灭亡而结束。

今天,马依然是西安最具代表性的语言和视觉符号。可能全国很多地名都带有“马”这个字,但“马”的密集度和厚重感是没法跟西安比较的。

什么样的密集度呢?打开地图,你会发现“马”这个字形,大量出现在西安的各类地名中。比如兵马俑、昭陵六骏、骊山这些名胜古迹,还有马坊门、马厂子、马召镇、下马陵、石马湾、骡马市、北马道巷这些城镇名或街道名。

又是什么样的厚重感呢?几乎每个地名的背后都有一个像模像样的故事。比如,马召镇传说是东汉大儒马融被皇帝召去做官的地方。下马陵传说是董仲舒的陵墓所在地,汉武帝为了表示对他的尊重,每次路过这里都下马步行,因此得名下马陵。还有的故事一听就是假的,但依然令人印象深刻。比如石马湾,传说唐代有只会飞的神马常在感业寺偷菜吃,结果不小心踢死一位和尚,武则天大怒,罚这匹神马留在人间,后来神马化作石马,当地也被称作石马湾。

西安位于关中平原,是传统的农耕区,按理说牛的功用应该比马大。为什么马会成为西安的文化符号之一呢?

西安在古代长期作为都城,而且是汉朝、唐朝这样拥有辽阔版图的王朝的都城,所以西安就像一颗心脏,把马这种资源,通过“骏马之路”这条大血管吸入帝国的核心区。虽然西安在唐代以后不再承担国都功能,但骏马的印记始终烙印在西安这座城市的历史深处。

除了对西安的影响,马还深刻影响了中国文化。

“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”,马象征着战场上的英姿飒爽。“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,马象征着在科举中获得名次。形容繁华热闹我们会说“车水马龙”;形容奋发向上,我们会说“龙马精神”;形容一个人有才干,我们会把他比作“千里马”。很难想象没有马这个意象,中国的文学和民俗会变成什么样子。

你看,与牛羊相比,骏马原本是外来生物,但独特的历史功能使它在中国文化中牢牢占有一席之地。

西安的古代史可以分为前后两个阶段,唐朝以前,西安长期作为都城备受世界瞩目,唐朝以后的一千年西安逐渐消失在大众视野里。直到20世纪初,仍然没有一条铁路能把深处中国内陆的西安与沿海地区相连。一些外国作家提到:“在通铁路之前,从北京到西安,比从北京到伦敦、巴黎、纽约还要困难。”

交通不便加剧了西安这座城市的朦胧感。在20世纪初,北京、广州、上海、杭州这些地方已经比较确定的外文名称,但外国人对西安的称呼并没有统一,有时被译作Sian,有时被译作Sianfu,或Sigan Fu。当初张学良的私人飞行员就抱怨过,飞西安之前,必须得反复确认英文地图上的地名才行。其实,直到今天,这个问题也没有完全澄清。比如有人会纠结,Xian这个译名,要不要在Xi和an之间加一个隔音符,来避免连读?

那话说回来,唐朝以后“消失一千年”的西安是如何获得重新关注的?

这要说到一个人,慈禧。1900年,八国联军侵入北京城,慈禧带着皇帝等人一路西逃,最后到了西安,并在西安的巡抚衙门设立了临时行宫。世界的眼光,也跟随着慈禧等人逃难的脚步来到西安这座古城。但慈禧在西安只待了大约一年。世界对西安的重新认识,还需要等待更多时机。

在20世纪初把西安重新展示给世界的有两类人,一类是倒卖文物的,一类是前来考察学习的。倒卖文物的人,干的是强盗的勾当;前来考察学习的,往往会有一种朝圣的心态。

在今天西安的碑林博物馆,有一组镇馆之宝,这就是“昭陵六骏”。这是一组青石浮雕,原本位于唐太宗李世民陵墓北面的祭坛上。这“六骏”中有“两骏”是复制品,真品在20世纪初被盗卖到美国。还有“四骏”有断裂的痕迹,这是因为这四块浮雕曾被打碎装箱,好在盗运时被截回,最后保存在今天的碑林博物馆。

1909年,一位叫谢阁兰的法国军医,来到西安碑林,他把此行称作“朝圣”。谢阁兰后来写出很多诗作,甚至被人称为“法国的中国诗人”。

一位军医为什么会成为“法国的中国诗人”呢?

谢阁兰学的是医学,但他非常喜爱文学。他的博士论文就很奇特,作为一位医学生,博士论文应该以医学知识为基础,但他却想用医学术语来解释文学创作。文章通篇引用的都福楼拜、莎士比亚这些作家的文学作品。

对谢阁兰影响最大的文学家是法国的象征主义诗歌鼻祖夏尔·波德莱尔。在我们今天的讨论中,关于什么是象征主义诗歌并不重要。我们只需要知道,谢阁兰深受他的影响,一生的文学创作都希望为一切事物寻找象征意义。

如何为事物寻找象征意义呢?

这是一件听起来很抽象的事情。谢阁兰的应对方案是进行探险和旅行。作为一位医学毕业生,他特意选择了海军军医工作,因为这样他就能走遍全世界。

在他漫长的旅行中,有一次经历非常重要。1908年他通过了巴黎东方语言学院的汉语考试。第二年,他赶往中国,来到西安的碑林博物馆。在那个时代,碑林博物馆是西安这座古城最主要的“风景名胜”,在今天名气很大的钟楼、鼓楼、大雁塔反倒没多少外国作家提及。

谢阁兰来到碑林博物馆后,非常震惊,他写了这样两句话:“这些碑文简直是奇迹,我准备光明正大地复制并带走……我决心写一篇丰富翔实的杂谈,名字就叫作《汉字随笔》。我们必须将这种艺术形式公之于众——它既不是绘画,也不是文学——欧洲对它一点儿都不了解。”

虽然,他最终没有写出那篇名为《汉字随笔》的作品,但碑林博物馆带给他的震撼让他意识到,全世界没有比碑林更能符合波德莱尔诗句的意境了。

这并不是一时兴起的夸张,因为中国独特的汉字文化正好契合了谢阁兰推崇的象征主义诗歌。他这样描述碑林:“它们无须表达,它们寓意深刻,它们的存在就是意义”。

1912年, 谢阁兰出版了他的诗集《碑》。这部诗集从装订到内容,都能看到碑林的影子。

《碑》这部诗集的设计装订仿照了中国古书和碑刻的样式。封面封底是木质的,书内的纸张是手工制作的。诗集的木制封面以及书中每首诗的右上角都配有汉语题词。书内文字有黑框围绕,这是在模仿中国碑文的样式。《碑》这部诗集的印刷数量也很有中国色彩,恰好是九九八十一本。

一位教授这样评价谢阁兰的《碑》这部诗集。他说:20世纪法语文学,诗集《碑》的地位无比重要。其中的一个理由是:“谢阁兰试图将中国古代诗人青睐的主题与情感一网打尽,比如友谊、爱情、死亡等”。

不只是《碑》这部诗集,谢阁兰绝大多数作品都是在中国完成的,或是在把中国文化作为原材料创作完成的。古城西安则是众多养料的源泉。

西安成就了谢阁兰,谢阁兰也把西安更加立体地介绍到西方。除了前面提到的诗集,谢阁兰还向世界展示了西安在考古和历史领域的巨大价值。

1914年2月,谢阁兰等人赶往西安东北部的临潼,此行主要目的是搜寻唐代古墓。他们沿途听当地一位老者讲,附近有处墓葬很不一样,它的规模明显比其它墓葬大了许多,就是不知道墓主人是谁。在跟一位村民的闲聊中,谢阁兰不经意提到了秦始皇。但他并没有把墓葬和秦始皇联系起来,因为两千多年来,秦始皇的陵墓从没有被发现,很多人都认为气势恢宏的秦始皇陵墓只是个传说。

但当谢阁兰走到那座巨大的墓葬前,立刻被震撼了,他认为只有古埃及的吉萨金字塔才能与之相比。他不仅留下文字,还留下了照片。谢阁兰拍的照片在今天价值巨大,很多考古学者和历史学者会使用这些照片来观察比较一个世纪前秦始皇陵墓的面貌。另外,谢阁兰还对这座陵墓的多项数据进行了实测,并发布在学术杂志上。他的一系列动作,都为后来秦始皇陵墓的确认发现,提供了有力佐证。

除了秦始皇陵墓以外,谢阁兰考察过汉朝墓葬,他在汉武帝的茂陵,拍下了霍去病墓前“马踏匈奴”的照片。他还考察了唐高宗的陵墓乾陵,不仅拍了很多珍贵照片,而且在获得当时的陕西省政府批准后,发挥考古方面的特长,发掘出土了一尊双翼飞马。这座飞马如今伫立在通往乾陵的路上。

无论是诗歌、照片还是实测数据、考古挖掘,作为一位考察学习者,谢阁兰始终怀着敬仰之情,在了解西安古都秘密的同时,把西安的历史文化细节介绍给了西方。

到最后,特别值得再谈一下本书作者爱德华·伯曼。他虽然是位作家,但有个爱好,跟前面提到的谢阁兰很像,就是旅行。

伯曼是英国人,毕业后在意大利待过25年,在伊朗待过5年。2003年,年近半百的伯曼又开始了在中国长期的旅居、思考和写作。2020年他出版了一本名为《秦俑两千年》的书。「每天听本书」已经有解读。伯曼对很多我们熟悉的观点给出了全新解释。比如,他认为秦俑的建造其实是秦始皇在文化传统和现实需求之间做的妥协。他甚至猜想,秦俑可能受到西域艺术和希腊文化的影响。

我听到过这样一种说法,旅行其实是一种“作弊系统”。它可以把一个城镇、一个村落居民一生的日常,甚至是成百上千年的历史文化压缩、打包,然后被游客用一天或几天的时间带走。无论是谢阁兰,还是本书作者爱德华·伯曼,都是这套“作弊系统”的使用者和受益者。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

马作为一种外来物种,对中国的影响非常深远,它不仅成就了西安和汉唐帝国的辉煌,还深刻塑造了中华文化。

-

旅行其实是一种“作弊系统”。它可以把一个城镇、一个村落居民一生的日常,甚至是成百上千年的历史文化压缩、打包,然后被游客用一天或几天的时间带走。