《锦灰堆:王世襄自选集》 贾行家解读

《锦灰堆:王世襄自选集》| 贾行家解读

关于作者

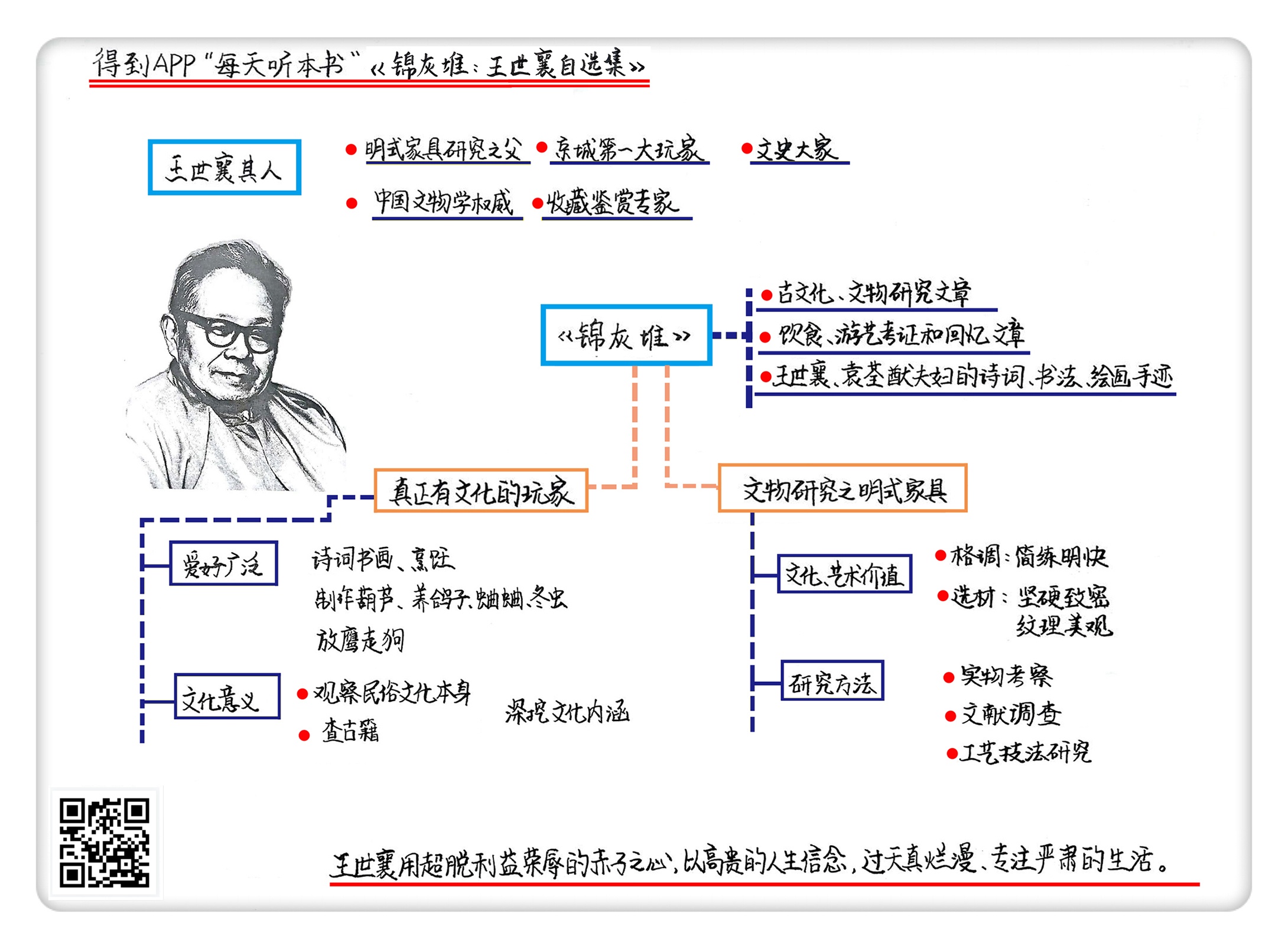

王世襄,中国文物学权威、收藏鉴赏专家,在众多文物研究领域,都取得了开创性、奠基性的成就,被世界公认为“明式家具研究之父”。他所撰写的三十余种文物、文化研究专著,是各类文博研究的必读经典。他毕生致力于抢救、研究文物和传统文化。由于重大的文化贡献,在2003年获得荷兰“克劳斯亲王奖最高荣誉奖”。王世襄学贯中西,多才多艺,文化情怀超越雅俗界限,被称作“京城第一玩家”。

关于本书

本书收录了王世襄八十岁前在学术专著外的大部分文章。全书共分三卷,前两卷收录了王世襄在家具、漆器、工艺品、书画、雕塑等十多项古代文化文物研究方面的文章,还有饮食、游艺等方面的考证和回忆文章。第三卷选收了王世襄夫妇的诗词书法手迹。

核心内容

本书涉及的文化、文物门类众多,呈现了王世襄毕生的文物研究和个人生活情趣,全面展现了王世襄的文化观念:中国传统文化是一个复杂活跃的系统,既体现在历史文献和珍贵文物中,也包括富于艺术韵味的民间艺术、能工巧匠的技术和知识、丰富多元的民俗等等,需要持久深入的研究和保护。这些传统文化元素,是中国文化获得世界性尊重的基础,是未来中国文化的重要组成部分。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是文史大家王世襄先生的自选集《锦灰堆》,本书共三卷,75万字,我会用大概30分钟的时间,为你讲述王世襄先生的主要文化研究成果和他的文化情怀。

先来说一桩明式家具的拍卖。2017年年底,一对明代黄花梨大顶箱柜的拍卖成交价,达到了9800万元人民币。从这个价格就可以看出中国明式家具在国际收藏市场的热度。可是,你也许想不到,几十年前,这些家具还在被拆成零碎木料当废品卖。应该说,明式家具的命运,是被一个人的研究所改变的。

这个人,就是文史大家王世襄先生。王世襄是中国文物学权威、收藏鉴赏专家,在很多文物研究领域,比如古代家具、漆器、工艺史、古代音乐、绘画以及民间工艺品等,他都取得了重要成就。特别是在古典家具研究方面,他做出了开创性、奠基性的贡献,被世界公认为“明式家具研究之父”。如今,要说中国文物、古代工艺以及民俗,必谈王世襄与他的《锦灰堆》。

《锦灰堆》是王世襄的自选集,出版于1999年,收录了他八十岁前写的,在专著以外的大部分文章,是他一生学术成就和个人爱好的集中呈现。“锦灰堆”这个词,是指一种国画题材。最初的锦灰堆图,画的是吃完的虾蟹壳、竹笋皮和剩莲蓬,看上去都是无用的杂物。后来发展成在一幅画面里,把古画、帖碑拓片、旧书页的片断、青铜器造型、印章这些文物的局部拼接到一起,有人说这种画就像打翻了一只字纸篓。不过,看起来很随意,画起来技术难度却很大,需要画家同时有古书画的临摹功夫和良好的文化修养。

王世襄给本书取名锦灰堆,一方面是自谦,另一方面,这个名字也确实与本书的内容贴切:你看,《锦灰堆》共分三卷,前两卷涉及的内容非常广泛,收集了王世襄在十多项古代文化、文物研究方面的文章,还有饮食、游艺等方面的考证和回忆文章,共计105篇。第三卷还选收了王世襄与夫人古音乐研究家、画家袁荃猷所作的诗词,以及他们夫妇的书法手迹。确实是内容庞杂,异彩纷呈。书里还有近千幅文物的彩图、黑白图和结构线图,相当一部分文物是王世襄的个人收藏,线图由袁荃猷手绘。

王世襄对自己著述的要求很高,虽然朴实简洁,但每个细节都经过严谨考证,按他自己的话说,每句话都要有足够的论据,“有十分的把握,也只能说七分”,而且必须有独到的见解,留下清楚准确的学术体系。八十岁以后的王世襄还在继续着研究和著述,在《锦灰堆》之后,他又陆续出版了《锦灰二堆》《锦灰三堆》以及《锦灰不成堆》。

说起王世襄和他的《锦灰堆》来,真是几天都说不完。王世襄在中国文化界是举足轻重的人物,既是文物研究大家,更是“京城第一大玩家”。本期音频,我们就从两个方面来介绍王世襄的重要研究成果。一方面,我们以明式家具为例,介绍一下王世襄的文物研究。另一个方面,我们再来讲讲,王世襄怎么把看上去不起眼的个人爱好玩成了学问,还整理成了中国民俗文化的门类。你会知道,什么才叫真正有文化的玩家。

我们先来以明式家具为例,介绍一下王世襄的文物研究。《锦灰堆》涉及的文物门类众多,而明式家具排在首位,占最多篇幅,这也是王世襄对后世影响最大的学术成就,最能代表他。

什么是明式家具呢?这个定义是由王世襄首先提出的,指的是“从明朝中期到清朝前期,材美工良、造型优美的家具”,时间跨度是两三百年。王世襄认为,明式家具是中国古代文化精神的代表性器物,从艺术史的角度来看,地位应该等同于书法、绘画、瓷器和玉器。

明式家具的文化艺术价值是非常高的。这种价值一方面体现在选材,另一方面体现在格调。在选材方面,明式家具主要使用硬木。硬木的特点是坚硬致密,纹理美观,最有代表性的是黄花梨和紫檀。明式家具对硬木的颜色纹理有一整套美学标准,工匠会选择花纹清晰华美的材料用在桌面、面板这些主要部位上。像家具的重量、木材的手感,也都是明式家具的审美体现。

再来说说明式家具的格调,王世襄总结了一个关键词,是“简练朴素”。他有一篇文章,详细列举了明式家具的十六种格调,他说,这些格调有共同的主流,就是简练朴素,删繁就简,只在最醒目的部位做点缀性雕刻镶嵌,通过合理的结构和优美的造型线条,使观看者获得长久的享受,而不觉得单调。这也是艺术品的通行法则。王世襄说,明式家具简练明快的风格和西方现代艺术观念相同。

长久以来,欧美富裕家庭都以拥有一两件中国明式家具作为格调的标志,因为明式家具可以很协调地摆在现代欧美住宅里,与其他风格的家具完美混搭。这是个很特别的现象,反过来,西洋家具摆在中国的古建筑里,就显得非常别扭。至今,许多中外现代家具设计,仍然在借鉴明式家具的元素。可以说,明式家具完美地体现了中国文人的情趣,表现出来的艺术价值,能够超越时代和民族的范畴。

我们开头说过,明式家具是中国文物收藏的大热门,成交价昂贵,一方面是因为刚才说的,明式家具具有非常高的文化艺术价值,另一方面,是因为明式家具非常稀少,据收藏界估算,目前存世的明代黄花梨和紫檀家具,总数不超过两千件,且大多在博物馆和世界级藏家手中,很少会在拍卖会上出现。明式家具存世稀少,有一个重要原因是长期不被重视,损毁流失严重。

《锦灰堆》的第一篇文章,是王世襄写于1957年的《呼吁抢救古代家具》,他讲道:新中国成立前,大量古代家具被贩卖到国外。同时,许多家具被改成乐器、秤杆或棋子。在上世纪五十年代,北京崇文门外的红桥市场上,被拆掉的红木家具堆积如山,不知下落。国内文博部门也不注意收藏保护,即使是故宫博物院,上世纪五六十年代所收藏的家具精品也不多,和其他方面藏品非常不相称。王世襄呼吁将古代家具列为文物,由博物馆收购,不能让明式家具因为价格低于原材料而被损毁。但是王世襄的呼吁长期没有得到反馈,这就促使他加快自己的研究。可以说,他是“一言不合”就开辟了一个文物研究门类。

在王世襄之前,只有一位德国教授曾出版过一本相关图册,但他既不通中文,又不能使用古文献、深入民间寻访,并不是真正系统的研究。王世襄觉得,做文物研究,必须进行实地、实物考察,将大量精力用于工艺技法等基础性研究。他在著作和访谈中最常重复的一句话是:“研究古代艺术品,想有所成就,必须实物考察、文献调研和工艺技法三方面结合,缺一不可。”我们就来看看他是怎么做研究的,以及主要的研究结论。

先来说说他的实物考察。王世襄是著名的收藏家,他的文物收藏,主要目的是为了进行实物研究考察。当年,王世襄的主业是古代音乐研究,研究明式家具,既没有官方立项,也没有任何资助和支持,所以,也可以说是一种本职之外的“玩”。

他的这种业余研究和实物搜集,可以说是相当艰难。在研究漆器时,他除了关注故宫藏品,还经常去古玩铺、地摊收集标本,越是没有交易价值的残件他越重视,因为可以看到漆器的胎骨、漆的层次等等状况。

到了研究明式家具时,他终日和旧货摊打交道,到农户家收购家具。当时很多文物都没人要,极为便宜,王世襄把自己的工资大部分花在了文物上;遇到更贵的文物,他就用母亲留下的首饰去换,买不起的,就拍照或画下图来。

新中国成立初期,他在北京通州花5元钱买过一张黄花梨方桌,因为舍不得运输费,把桌子背在背上,骑车20公里,运回在东城区的家里,从此被收藏界取了个绰号叫“穷王”。上世纪五十年代初,他在京郊一户老太太家里见到一对明朝杌凳,要价20元。因为他当时没有还价就掏钱要买,老太太就改口不卖了。后来,这对杌凳被一个古董商买去,王世襄历时一年,跑了二三十次,不断加价到400元才买下,在当时,这个价格相当于一个大学毕业生大半年的工资。

他对这对杌凳的艺术价值很看重,收录在他的《明式家具珍赏》里。王世襄家的旧宅院,原来有四层,此时只剩下几间,全都堆满了他收藏的佛像、古琴、铜器、漆器、家具、书画等文物,只留一条窄窄的通道。

在地震时,他们夫妇就在一对明代大柜子里睡觉。王世襄的收藏是传奇级别的,由于他对文物非常熟悉,所以他鉴定文物只看一眼,就能分辨真假。要是王世襄能说一个“好”字的,那就一定是有价值的艺术品了,要是他连说两个“好”字,那就够得上罕见的绝品了。这种鉴定法在文物界被称为“望气”,是指超越具体技术细节,直接观察器物是否具有一个时代的气韵。文物作假,能够仿造具体工艺细节,但很难具备独特的气韵。

“望气”在文物界,也差不多是种传说中的境界,很少有人具备这样的功力和修养。王世襄在文章里说,这只是凭“顺眼不顺眼”的直觉。但是,没有深厚的学术艺术修养,没有大量的实践积累,根本领悟不了“气”为何物。

不过,王世襄收藏这些文物珍品,并不是为了发财。他的收藏态度是:完成了研究,就为文物寻找好归宿。他将家具收藏捐赠给上海博物馆时,通过第三方获得的报酬,是当时国际行情的十分之一。

其中,有四把明代牡丹纹紫檀南官帽椅是举世闻名的极品,按照当初的捐献协议,王世襄可以只捐一把,但他觉得能将这四把椅子凑在一起摆出来,实在是太难得了。他说,对任何身外之物,都应该抱着“由我得之,由我遣之”的态度,最重要的是获得知识和欣赏的乐趣。他说,“想要独占那是不可能的,连皇帝也做不到”。

说句题外话,国内最好的参观明式家具的地方,是上海博物馆的明清家具展览厅,那里陈列着80件王世襄收藏的明式家具,他的这批藏品,件件都是经典范例,经常被收进古典家具图册。感兴趣的话可以去参观。

好,说回正题,我们刚才讲了王世襄的实物考察。下面,再来说说他做文献调研和研究工艺技法。

王世襄研究明式家具,是与其他文物研究一同开展的。比如说,木器家具与漆工就是密不可分的。因为有坚实的古文功底,王世襄给古代木工专业书籍做了注解,其中就包括世界上唯一一本讲漆工的书《髹饰录》。在古文献整理工作里,相对来说,注解文史、艺术类古籍要容易些,因为有大量研究和历史文献,最难的是注解技术类书,中国古代技术书籍本来就稀少,文字又简略晦涩,记录者未必都是第一线的实践者。

王世襄注解《髹饰录》时,只有日本才有抄本。为了完成注解,他在业余时间,寻访遍了本地外地能找到的工匠,一条一条地记下他们的实践经验和术语名词。许多名词,书上有文而没有图,工匠只会读却不会写,都是由他与古文献进行对照,一一推理求证出来的。他发现,古书有时候是不可靠的,文献会被实际工艺研究所否定。在明式家具工艺部分的考证里,他也是通过这样的查证,对一千多条木工术语做了注释说明,编写成了《名称术语注释》,这些注释,是今天全世界明式家具研究的基础。

中国民间工匠有个传统,除非自己最信赖的徒弟,技术秘诀是不轻易传给外人的。很多人都闹不清,王世襄究竟用了什么方法,让这些民间匠人把行业秘密都告诉了他。

明式家具的工艺水平,被公认为是世界家具之最。它的结构既简单又科学,拆不走一个部件,只要拆掉一个小块,整个家具就会塌。其中最有代表性的是榫卯技术。榫卯,就是在不同部件上刻出凹凸,凸出的叫榫,凹进的叫卯。榫卯工艺就是将榫卯插接拼装在一起的结构方法,有一点儿像乐高积木的拼法。明式家具的榫卯当然比乐高复杂多了,工匠们会根据实际情况,设计出千百种精妙的榫卯来,构件之间完全不用金属件和钉子,只靠咬合拼接就可以严密坚固。

有一种被称作“龙凤榫”的拼接法,可以将两片木材拼成长度近一米、厚度只有六毫米的桌案面板。王世襄对明式家具的工艺讲解,达到了空前的详尽水平,他的夫人袁荃猷亲笔绘制了精美准确的结构图,出乎王世襄意料的是,这不仅给日后的研究奠定了基础,也给伪造明式家具留下了依据。

上世纪八十年代后,王世襄研究明式家具的著作陆续出版。这几本书成为世界文物界的重大事件,立刻翻译成十几个版本,全球的中国家具研究者、鉴赏家、博物馆工作者以及仿制者、文物贩子,几乎人手一册,书中的术语、分类和辨识标准,成了行业标准,被称为是中国古典家具研究的圣经。《明式家具研究》出版后的第二年,内地就掀起了明式家具热潮,大大小小的倒爷在全国搜集明式家具,大量器物被偷运到港澳地区,辗转流向海外。不到十年,民间收藏的明式家具就被搜刮干净了。王世襄无奈地感慨说:“全世界的明式家具热,是我炒起来的。这些年,中国的好家具被倒卖出了国,国内出现了大量赝品。我写明式家具的书,也许是千古罪人。”

好,关于王世襄的明式家具研究,我们先说到这儿了。下面回顾一下,我们刚才介绍了明式家具的文化艺术价值,也介绍了王世襄从上世纪四十年代开始研究、收藏明式家具,结合文献考据、实物和工艺的具体研究方法。他于上世纪八十年代后陆续出版的系列专著,使世界重新认识了中国明式家具的文化价值,造就了至今不衰的收藏热潮。

我们一开始就说,除了文物研究大家的身份,王世襄还有一个特别著名的头衔,就是 “大玩家”。王世襄有句名言,说“一个人如果连玩都玩不好,还能把工作干好吗?”王世襄的玩,被老一代文化人称为是玩物壮志。因为,像鸽哨、葫芦、蛐蛐罐,过去被当成玩具,一旦到了他的手上,就能被他挖掘整理出丰富的文化信息来,被玩成了一门绝学。接下来我们就来说说,他是怎么把这些玩物发展成文化的。

要说王世襄研究玩物,得从他的青少年时代说起。王世襄出身于福建望族,世代书香,父母都在国外留过学,父亲还担任过北洋政府驻外公使。王世襄的青少年生活相当优越,从小学到高中一直就读于美国人办的学校,接受全英文教育。不过,虽然他出身富贵的书香门第,却自幼喜爱社会底层文化,热衷于和三教九流人物交往,也结交了许多民间工艺家。对于放鸽子、斗蟋蟀、养蛐蛐、玩葫芦、养猎狗、玩大鹰这些民间游艺,他无一不精,少年时就成了京城出名的玩家。就在燕京大学读书时,王世襄还在课堂上玩蝈蝈,逃学到郊外放鹰抓兔子。这些爱好,都伴随了他的一辈子,也让他日后获得了“玩家”的称号。他的许多专著以及本书中工艺、游艺等部分内容,都是从这些爱好发展而来的。

中国民间工艺和民俗文化庞杂而深厚,尤其以老北京最有代表性。不过,长期以来,这些工艺和民俗文化并没有形成系统性的研究。民间的爱好者,虽然经历丰富,但没有经过学术训练;普通的学者,虽然能感受到其中的文化价值,但只能停留在观察的表面,难于深入研究,更没有实践经验。但是王世襄就能统筹两个方面,既观察民俗文化本身,又通过查阅古籍,把玩物整理成系统的学问,挖掘出文化内涵来。

在王世襄的研究中,有一大类是过去被认为不登大雅之堂的民间玩物,从这些玩物里,他发现了不亚于珍贵艺术品的文化价值。比如说,王世襄自幼爱玩葫芦,据他考证,葫芦在中国已经有七千年的种植历史。葫芦可以制成工艺品,是文玩的一类,在古代,从儿童到皇帝,都喜欢把玩。

康乾时期是文玩葫芦的鼎盛时期,乾隆的咏葫芦诗就有十几首,还把葫芦当作国礼,赠送给邻国君主。葫芦工艺品有很多类:在生长过程中,用绳索和网改变葫芦长成后外形的,叫勒扎葫芦;把小葫芦放在雕刻了花纹的模具中,能长成带有雕刻效果的范制葫芦;在葫芦表面用烧烙法烫出花纹,称为火画葫芦;此外还有用针、刀雕刻或象牙牛角押出花纹的花押葫芦等许多种。

王世襄像对待专业学术一样,花费心血才智,对中国葫芦工艺进行详细的分类研究,出版了中英文双语版专著《说葫芦》,部分内容收入这本《锦灰堆》里。书中所用的素材,都是来自于他的亲历见闻,许多葫芦名家,都和他是朋友。他不只喜爱研究收藏,年轻时自己就种植和制作过文玩葫芦,他做的火画葫芦,目前市场估价十几万元;他年轻时种植制作的范制葫芦,曾被香港文物界鉴定为乾隆年间的古董展览。《说葫芦》从学术角度,理清了葫芦与书法、绘画、金石、雕刻的联系,填补了中国工艺美术史的空白。因为这本书,近乎失传的文玩葫芦工艺也得到了重新接续。

在《说葫芦》的后半部分,王世襄专门谈储存蝈蝈、油葫芦这类冬季鸣虫的葫芦。其中有一个原因,就是王世襄本人就爱养越冬鸣虫,他研究葫芦,也是始于养冬虫。晚年时,每到深夜,王世襄还会卷起纸筒,凑近葫芦细听虫鸣。王世襄用整理校注古籍的方法,历时八年,编篡了《蟋蟀谱集成》。全书1500页,收录了十七种古籍,它的后记《秋虫六忆》收入《锦灰堆》,全文两万五千字,详细记录了他少年时养蛐蛐、斗蛐蛐的过程,是今天研究老北京蛐蛐文化的经典资料。除了葫芦,王世襄还对鸽哨、鼻烟壶等玩物做了系统的研究。

据家人和朋友回忆,在诸多爱好中,王世襄最喜爱的还是鸽子。他从十岁开始养鸽子,上小学时写英文作文,连着几个星期,篇篇写的都是鸽子,不换题材,惹怒了老师。上大学交古文作业,他写的也还是关于鸽子的诗赋。根据王世襄的讲解,如今的影视片头上的白鸽、广场鸽、庆典仪式上的和平鸽,其实都是美国肉鸽,是最难看的肉用品种。信鸽的长相和颜色,按照中国审美,也是丑陋的。

中国的观赏鸽文化,原本在世界上独一无二,有上百种品种,每个品种都有独特的标准,中国观赏鸽的外形与气质,和中国园林庭院是最协调的。可惜的是,现在大多已濒临灭绝。

王世襄一直反复呼吁保护中国观赏鸽文化,专门写信给有关部门,建议在奥运会开幕式上放飞中国观赏鸽,他在建议里对如何组织和宣传,品种的选择、繁育和训练,都给出了详细的规划。他遗憾地说,这种局面,是因为很多人根本不知道中国曾有过传统观赏鸽文化。他用五年的时间,翻遍了沉睡在故宫书画库里的宫廷鸽谱,整理了《明代鸽经清宫鸽谱》等观赏鸽专著,附带两百多种观赏鸽图谱,与他的鸽哨专著一起,为中国鸽文化留下了系统的文字记录。王世襄所关注的每一个问题,都可以说是中国民族文化的注脚。

王世襄对玩儿的研究,论专业程度,不仅毫不逊色于文史研究,而且具有更多鲜活、有趣的细节。他与当时的民间工艺家和各行业的能手,都是好朋友,深谙其中的秘辛。极其丰富的见闻,再加上亲力亲为,使他能深入到玩儿的内部,发现别人发现不了的门道。

在《锦灰堆》里,有一大类记述北京游艺的文章,专门讲老北京的养鸟、秋虫冬虫、熬鹰猎兔、驯狗捉獾的门道,这些旧民俗旧文化,都是王世襄自幼养成、终生热爱的乐趣。王世襄喜欢引用老北京的一句俗语叫“不冤不乐”,意思是不为自己的爱好付出过艰辛,就体会不到真正的快乐和享受。许多学问,如果没有沉浸其中,是不知道的。

王世襄从少年时起就喜欢熬鹰猎兔,养猎鹰在当时,是习武的八旗子弟和中下层人的爱好。老北京玩大鹰的花费不算多,但驯养相当麻烦,技术也很复杂,需要耗费几个月的时间日夜进行训练,所以才称作熬鹰,王世襄却从少年时一直玩到了年近七十岁。王世襄在驯鹰时整日近距离观察这些猛禽,发现了很多以前没有的信息。

比如养鹰要喂一种用麻线编的蚕茧形轴,鹰吞下去之后会再吐出来。对于这种轴的作用,养鹰人都认为这是为消耗鹰的体重。王世襄专门查阅了沈括的《补笔谈》和许慎的《说文解字》等古籍,考证出这其实是由于鹰在野外捕猎时会把猎物的皮肉和羽毛都吞下肚,等消化完成后,再将不能分解的毛紧成团吐出来。喂鹰吃这种线团,是为了代替它的野外消化习惯。他把这个发现告诉一位美国鸟类专家,这位动物学专家也是第一次听说,感到大为惊讶。

老舍在美国时,有一次跟王世襄吃饭,席间,王世襄告诉老舍,过去北京郊外坟地就有野生芦笋,这让老舍感到很诧异,不知道他的这些知识是从哪儿来的。于是,王世襄就讲了自己年轻时带猎狗去郊外捕猎獾的事儿,许多内容,都是同样喜爱老北京文化的老舍闻所未闻的,让他讲了足足一顿饭时间。关于这些事情的门道,王世襄每样都能连说几天几夜。《锦灰堆》里也收录了他写如何养狗猎獾的文章。这些细节和背后的门道,在王世襄之后,就再也没人能说清了。

好,本期音频的主要内容,基本就是这些。我们从两个方面介绍了王世襄的成就,一方面,我们主要围绕明式家具,介绍了王世襄的文物研究。讲到了明式家具的文化价值和艺术价值。王世襄如何通过实物考察、古文献调查和工艺技法相结合的研究方法,历时三十年,写成明式家具研究专著,掀起了世界明式家具研究热。

另一方面,我们说到了王世襄的爱好和诸多专长,他精于诗词书画、烹饪、制作葫芦,对于养鸽子、蛐蛐、冬虫,以及放鹰走狗,都无所不爱,无所不精,每样爱好,都被他玩出了文化意义。

今天,我们能够在更大的情境里看待王世襄文化成就的意义。王世襄很早就认识到,中国的传统文化,是一个复杂活跃的系统,不仅存在于史书里和博物馆里,还包括富于艺术韵味的民间艺术、能工巧匠的技术和知识、丰富多元的民俗等等。中国文化的未来,不能缺少这些来自传统的成分。他毕生所做的系统研究、他在外界印象中的玩儿,都是在尽最大努力保存这些珍贵的文化血脉,同时,他在国际范围内,努力为中国文化争取真正的地位和尊重。

在王世襄漫长丰盈的一生里,他经历过富贵与磨难,但他既不纠结于个人苦难,也从未自暴自弃、玩世不恭。无论身处何种境地,他都坚持自己的学术追求和人生态度,他说:“我这个人,爱文化爱到了极点。不管在什么时候,都关注文化。一个时代,需要一些文化人。”“我很坚强,蒸不熟、煮不烂,我就是我。我有一定之规,一不自寻短见,二不铤而走险,全力著书立说,做对祖国文化有益的工作。我按照我的道路走,这就是我的胜利。”他将这种生活称之为自珍,就是更加珍惜自己的生命与尊严,堂堂正正地做人。

人生中的许多事,活到极致,就会重新变得如此简单。《孟子》说,“大人者,不失其赤子之心者也。”王世襄留给世人的,不仅是对中国古代文化的保护整理、对传统文化核心价值的挖掘,而且还有他高超的人生境界。这种境界,就是超脱利益荣辱的赤子之心,以高贵的人生信念,过天真烂漫、专注严肃的生活。

撰稿:贾行家 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.王世襄通过实物考察、古文献调查和工艺技法相结合的研究方法,写成明式家具研究专著,掀起了世界明式家具研究热。

2.王世襄认识到,中国的传统文化,是一个复杂活跃的系统,不仅存在于史书里和博物馆里,还包括富于艺术韵味的民间艺术、能工巧匠的技术和知识、丰富多元的民俗等等。