《银的故事》 卞恒沁解读

《银的故事》| 卞恒沁解读

关于作者

威廉·L.西尔伯,纽约大学斯特恩商学院金融学和经济学教授,曾担任总统经济顾问委员会高级经济学家和纽约联邦储备银行的经济顾问团成员。

关于本书

这本书站在美国的视角上,描述了白银在美国走过的历程,整本书的时间跨度相当大,讲述了从美国建国以来,白色金属如何搅动美国政治格局和经济格局,进而影响世界秩序的故事。

核心内容

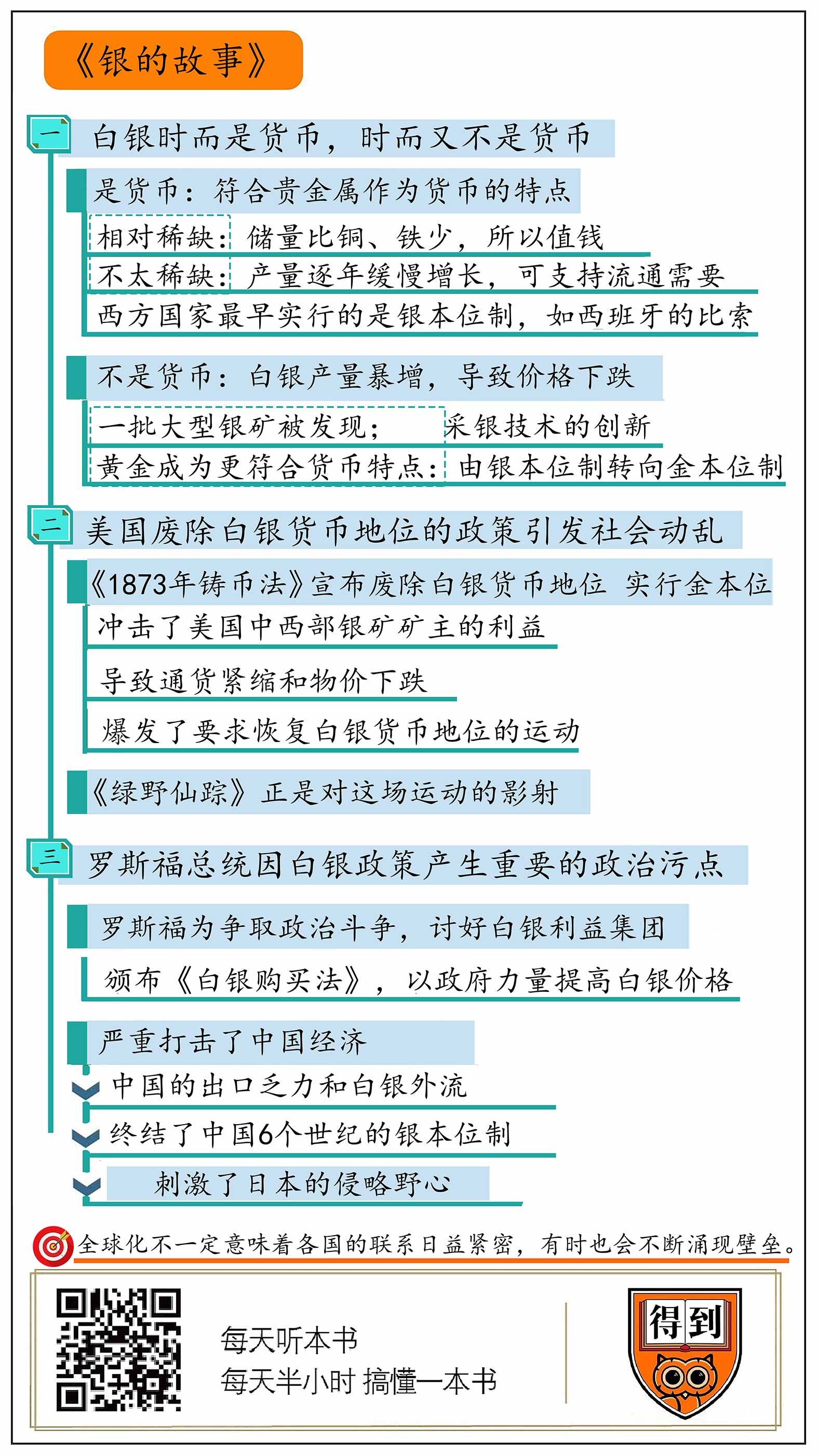

本期音频将从以下三个方面,来帮你读懂白银,领略白银背后复杂的人性:首先,为什么说白银时而是货币,时而又不是货币。其次,美国在19世纪末取消了白银的货币地位,这和童话《绿野仙踪》又有怎样的联系?最后,白银是怎样沉重打击了中国的南京国民政府,富兰克林·罗斯福对此又要负怎样的责任。

你好,欢迎每天听本书,我是卞恒沁。今天我要讲的这本书叫《银的故事》。

说起白银,你可能立刻会联想到财富。这也很正常,白银在历史上曾经长期被当成货币来使用。一直到近代,中国人还在使用银元,也就是所谓的“大洋”。

不过,在今天这本书里,作者却说,白银其实是一种很尴尬的货币。在人类历史上,它时而是货币,时而又不是货币,这经常对社会造成重大影响。比如美国历史上就曾经宣布废除白银的货币地位,这在美国国内引发了很大的动乱。这件事甚至在文学中留下了痕迹。有一部著名的童话,你可能听过,名叫《绿野仙踪》。这部童话表面上说的是四位主人公的冒险故事,其实很多学者都认为,作者是在影射美国历史上这场围绕着白银展开的货币战争。

白银的尴尬地位,有时甚至会影响到国际局势。在第二次世界大战中,蒋介石的南京国民政府就曾经因为白银的问题,遭遇当头一棒。有意思的是,给他当头一棒的,并不是当时正在侵略中国的日本,反倒是大洋彼岸的美国。当时的美国总统就是著名的富兰克林·罗斯福,他被看成是美国历史上最伟大的总统之一,但他在白银问题上做出的决策,却成了他一生中最大的污点。

你看,白花花的银子背后,居然隐藏着这么多故事。这本书站在美国的视角上,描述了白银在美国走过的历程,而且整本书的时间跨度相当大,从十九世纪一直讲到了现代美国。这本书的作者也是一位重量级人物,由他来讲述白银的故事,特别有说服力。他名叫威廉·L·西尔伯,在美国纽约大学担任金融与经济系教授。他曾经教出过一个学生,就是大名鼎鼎的格林斯潘,曾经长期担任美联储主席。

今天我将从以下三个方面,来帮你读懂白银,领略白银背后复杂的人性:首先,为什么说白银时而是货币,时而又不是货币。其次,美国在19世纪末取消了白银的货币地位,这和童话《绿野仙踪》又有怎样的联系?最后,白银是怎样沉重打击了中国的南京国民政府,富兰克林·罗斯福对此又要负怎样的责任。

我们先来看第一个问题,为什么说白银时而是货币,时而又不是货币呢?

原因说起来也很简单。作为货币的贵金属,必须满足这么两点特征:首先,它要相对稀缺,不然不值钱。其次,它也不能太稀缺,因为货币是要拿来流通的,你要是太稀缺,稀缺变成了短缺,那也算不上是合格的货币。

白银本来是满足这两点特征的。它的储量相比铜铁这些当然是稀缺的,所以值钱。同时它的产量又是在逐渐缓慢增长的,正好可以支持不断扩大的流通需要。所以,白银一度是最合适不过的货币。

就拿西方来说,西方国家在货币制度上最早实行的是“银本位制”,就是把白银当成是主要货币。比如西班牙就曾经铸造过一种银币,名叫“比索”。今天在那些曾经沦为西班牙殖民地的国家,虽然已经不再使用银币,但法定货币仍然叫“比索”。比如在墨西哥、古巴、智利和菲律宾,法定货币都叫“比索”,因为它们都做过西班牙的殖民地。再比如英国的法定货币是“英镑”,英镑的最初含义其实就是一磅重的白银。一磅是四百五十几克,将近一斤重。请注意,后来英国开始发行英镑的纸币,但只要英国政府宣布英镑跟白银挂钩,明确英镑纸币的含银量,这就仍然算作银本位制。

那为什么说白银有时候又不是货币呢?这是因为在十九世纪后期,差不多就是英法联军火烧圆明园的时候,世界白银产量开始出现猛烈增长。这首先是因为一批大型银矿被发现。当时在美国、非洲,在南美的智利,在亚洲的日本,都发现了新的银矿。其次是因为采银技术的创新。在19世纪最后25年里,白银的年产量是前75年平均产量的4倍。你看,这简直就是爆发性的增长。

还记得我在前面说的吗?白银能够充当货币的一个重要原因,在于它的产量是逐渐缓慢增长的。现在白银一下冒出来这么多,那价格肯定要下跌。于是,银本位制就维持不下去了。

同时,当时还出现了这么一个情况,黄金的产量也开始增长。我们知道,黄金也是重要的贵金属,那为什么黄金原来不像白银那么流行呢?原因很简单,因为黄金实在是过度稀缺了,根本不足以满足日常交易的需要。但同样是在19世纪后期,在俄罗斯和澳大利亚等地,又发现了几个大金矿,黄金的产量也出现了大幅增长。从1850年到1875年的25年里,世界黄金总产量和此前350年里的黄金总产量大致相当。这么一来,黄金也就能够满足流通需要了。尤其是在国际贸易层面,当时各国之间大宗商品交易很多。本来大家都用白银来当交易货币,现在倒好,白银越来越不值钱了。再用白银做交易,就要一大箱一大箱地运送白银,非常不方便。相比之下,黄金就好多了。黄金这种金属密度高,价值大,运输成本低。比起白银,不知高到什么地方去了。于是,各国纷纷放弃银本位制,转向金本位制。

白银的货币地位渐渐衰落,于是它的主要用途就变成了工业金属。在今天的世界,用于工业用途的白银,比作为货币储备的白银要多得多。比如你在选购洗衣机的时候,就可能注意到所谓的“银离子”洗衣机。它的主要卖点,是用银离子来给衣服消毒。再比如在摄影胶卷还没有被数码相机取代的时代,美国柯达相机公司每年使用的白银就比珠宝行业还要多,因为白银可以用来制作胶卷的感光材料。美国还有一家公司发明了一种塑料碗,碗里注入了白银的纳米颗粒,可以给食品保鲜。这款创新产品在亚马逊网站上卖得非常好。

总之,虽然我们经常把“金银细软”“金山银海”之类的词汇挂在嘴上,把白银看成和黄金并列的贵金属,不过在现实中,白银的货币地位其实远远不像黄金那么稳定。这归根到底,是因为白银的储量不像黄金那么稀缺。白银时而是货币,时而又不是,这就不可避免地要对社会造成影响。下面我们就来看看集中反映这种影响的一个经典案例:美国废除白银货币地位时引发的社会动乱。

美国这个国家比较有意思。刚刚建国的时候,美国实行的是“金银双本位制”。也就是说,美国同时承认黄金和白银的货币地位。到了1867年,因为世界白银产量暴增,白银价格下跌,西方20多个国家的代表在法国巴黎举行了国际货币会议,其中也包括美国参议院金融委员会主席谢尔曼。会议的结果是,参会的绝大多数代表都表决赞同建立金本位制,废除白银的货币地位。

这次会议结束以后,主要的欧洲国家都采用了金本位制。刚才说的谢尔曼回到美国以后,也向国会提交了要求建立金本位制的报告。于是到了1873年,美国国会通过一项法案,叫作《1873年铸币法》,宣布废除白银的货币地位,实行彻底的金本位制,规定黄金是唯一的货币。谢尔曼当时信心满满,认为这次货币改革很快就可以完成。他是这么说的:我曾经是个商人,生意做得也很大。但在我的职业生涯中,从没看到一枚美国的银币。因为美国虽然铸造了不少银币,但价值很低,大家都不用。人们宁肯把白银铸造成闪闪发亮的餐具,还能多卖点钱。那现在我们废掉白银的货币地位,那还不是水到渠成的事儿吗?

谢尔曼目标明确,论据充分,逻辑严密,最后还是失败了。他猜中了开头,却没猜中结尾。白银的货币地位被废除以后,立刻引发了轩然大波。美国中西部的很多老百姓都怨声载道,当地议员们也发起了恢复白银货币地位的运动。这次运动居然持续了二十多年,到了1896年,一个叫威廉·布赖恩的国会议员在没有竞选团队支持的情况下,仅靠个人力量,就宣布参加全国总统大选。有意思的是,他的竞选呼声还很高,差点真的当上总统。这是为什么呢?

当时布赖恩发表了一个演讲,题目叫“黄金的十字架”,他说“不能把人类钉在黄金的十字架上”。意思是说,金本位制是欧洲国家设下的陷阱,美国不能自己往里跳。布赖恩一说完,现场人群欢呼雀跃,把布赖恩举了起来。这幅景象,就好像他们刚打赢球赛,布赖恩是他们的队长。

美国哪来这么多白银的拥护者呢?当年谢尔曼不是信誓旦旦地说,美国根本没多少人使用银币吗?今天这本书的作者一语道破天机:谢尔曼当年看到的,不过是美国东海岸发达地区的情况。广大的美国中西部,谢尔曼根本就不了解。

美国中西部有不少大大小小的银矿,矿主们特别渴望恢复白银的货币地位。因为在美国政府宣布白银不再是货币以后,银价加速下跌,很快就又跌掉了一半。有意思的是,美国中西部的农民也希望白银能够重新成为货币。这是因为这些农民们当时为了扩大生产,普遍把手上的农田用来抵押了高额贷款。那他们当然希望,土地的价格能够上涨,不要下跌,这样他们才不会吃亏。今天你要是贷款买了房,也希望房价涨,对不对?不过,美国政府废除白银货币地位以后,发生了一件非常可怕的事情,就是通货紧缩。所谓通货紧缩,就是市面上的货币不够,不能满足流通的需求,一般会导致物价下跌。物价下跌,地价当然也跟着下跌,于是中西部许多农民纷纷破产。

美国的货币怎么会不够呢?按照政府当初的如意算盘,白银不再被当成货币,接下来接盘的应该是黄金。当时世界上发现了好几个大金矿,美国西部也发现了金矿,这黄金应该够用。可惜现实总是比理想更复杂。美国的黄金储备不断减少,居然很快就不够用了,最后搞得民怨沸腾,这又是怎么回事呢?

这说起来就有意思了。美国政府在1873年废除白银货币地位以后,白银价格持续下跌,老百姓有意见。于是美国政府想出一条妙计,通过了一条法案,叫作《1890年谢尔曼白银购买法案》,规定财政部每个月稳定购买450万盎司的白银。也就是说,你可以拿手上的白银去跟政府换取黄金。这看上去很合理,有利于稳定白银价格,不过市场比这更复杂。当时在黑市上,用白银换黄金的交易已经很流行了,而且黄金在黑市上更值钱。这么一来,一些脑子灵活的美国人就干了这么一件事:他们先是拿手上的白银去跟政府换来黄金,再把换来的黄金拿到黑市上换成白银。这样每倒腾一次,他们就相当于从政府那里赚了一笔。这样一来,政府手上的黄金储备越来越少,美国的金本位制度顿时就不稳定了。而且,市面上的黄金也有很多流进了黑市。黑市上的操盘者看见有利可图,都囤积黄金,不急着出手。于是,通货紧缩也就在所难免了。

你看,美国政府信心满满,以为可以把白银货币赶出经济舞台,谁知却惹出这么大的乱子。这件事融入了美国的国民记忆,甚至连著名的童话《绿野仙踪》对此都有所影射。《绿野仙踪》出版于1900年,它说的是这样一个故事,女孩桃乐茜被一阵龙卷风刮到了一个名叫“奥兹国”的国家,还意外获得了一双白银做的鞋子。要想找到回家的路,就要找到魔法师奥兹。一路上,她交了三个朋友:没有脑子的稻草人、没有心脏的铁皮人,以及一只胆小的狮子。几个小伙伴沿着黄色砖头铺成的路一路走下去,终于找到了魔法师奥兹,结果发现奥兹不过是一个江湖骗子,根本没有法力。最后,桃乐茜偶然发现自己获得的那双银鞋子具有真正的魔力。在银鞋子的帮助下,桃乐茜成功回到了家乡。

《绿野仙踪》表面上就是一个励志冒险故事,但很多经济学家都指出,它其实了影射了那场围绕白银货币地位的斗争。首先“奥兹国”这个地名就很有讲究,“奥兹”其实是“盎司”的缩写,而盎司又是衡量金银重量的单位。桃乐茜的三个朋友中,没有头脑的稻草人代表美国农民,他们想要斗争,但缺乏智慧。没有心脏的铁皮人代表工人,他们拥有力量,但漠不关心。胆小的狮子则代表前面提到的布赖恩,也就是那位领导恢复白银货币地位的领袖。布赖恩领导的运动最后失败了,《绿野仙踪》的作者认为,原因之一就是布赖恩本人的懦弱,所以把他描绘成一头胆小的狮子,认为它只会咆哮,缺乏魄力。而主角桃乐茜,就是作者心目中美国传统精神的寄托:乐观、进取、敢于斗争。作者认为,美国的农民、工人以及布赖恩这样的政治领袖应当在美国精神的引领下团结起来,才能在斗争中取胜,恢复白银的货币地位。

在作者笔下,桃乐茜和三个朋友们沿着黄色砖头铺成的路,找到了魔法师奥兹,却发现他只是一个骗子。意思是说,放弃银本位,沿着金本位的路往下走,是没有出路的。美国政府关于金本位制的承诺,都不过是骗人的鬼话。桃乐茜最后发现那双白银做成的鞋子具有真正的魔力,可以带她回家,这其实是在说,恢复白银货币才能帮助美国解决经济上的难题。

美国这场围绕白银货币地位的斗争在当时并没有成功,甚至一度消停了下来,但仍然残留了星星之火。到了三十多年后的经济大萧条时期,这些星星之火又形成了燎原之势。在此期间,有一个人发挥了关键作用,他就是美国历史上最著名的总统之一:富兰克林·罗斯福。有意思的是,罗斯福在白银问题上的决策,却对远隔重洋的中国造成了影响,使南京国民政府面临的局势雪上加霜,也间接助长了日本侵略者的气焰。这又是怎么回事呢?下面我们就来看看其中的玄机。

你可能知道,从1929年到1933年,美国发生了严重的经济危机,这就是所谓的“大萧条”。在这场危机中,白银的价格也遭到了严重打击。在1928年,每盎司白银价值58美分。到了1930年,银价降到了每盎司38美分,到了1932年下半年,更是降到了25美分。短短四年间,银价下跌了一半还多,美国国内的白银利益集团顿时坐不住了。美国的白银生产主要集中在西部的犹他、科罗拉多、新墨西哥等七个州,来自这七个州的参议员控制了美国参议院1/7的投票权,而这些参议员们又主要来自民主党。这些参议员和白银生产商联合起来,形成了所谓的“白银利益集团”。1932年,民主党人罗斯福当选总统。白银利益集团觉得有机可乘,加大了在国会的游说活动。

正好当时罗斯福打算推行新政,带领美国走出危机,也需要尽可能地争取支持。白银利益集团在他看来,是一支很重要的力量。于是,双方一拍即合。1934年6月,美国国会通过《白银购买法》,授权美国财政部在全世界持续收购白银,目标是白银价格达到每盎司1.29美元,或者国库储备的白银价值达到黄金储备的1/3。请注意,这项法案的本质,是动用国家力量,提高白银价格。同时,这也在事实上恢复了金银双本位制。《白银购买法》很有成效,银价开始逐渐上涨,白银利益集团对此很满意,罗斯福的总统位子也坐得更稳,可以有条不紊地推进经济改革。不过,《白银购买法》却导致了一个意外的结果,沉重打击了大洋彼岸的蒋介石政府,这又是怎么回事呢?

这里需要先普及一个背景,在当时的世界大国里面,中国是唯一一个仍然实行银本位制的国家,主要货币是银元,也就是所谓的“大洋”。美国的《白银购买法》出台以后,白银价格上升,中国的货币更值钱了。

你可能会问,货币值钱了那不是好事吗?这可不一定,中国的货币值钱了,中国的出口商品相对就显得更贵了,在国际市场上失去了竞争力。最后,中国就只有一样东西可以出口了,那就是白银。于是,当时中国出现了严重的白银外流。各路人等为了赚钱,用尽各种手段,把白银卖给美国人。这样一来,中国就出现了严重的货币短缺,这对本来就很脆弱的中国经济来说,是严重的打击。

要知道,这可是1934年,日本当时已经侵占了中国东北,对关内虎视眈眈,距离1937年的“七七事变”也只有三年时间了。所以,罗斯福为了自己的政治利益,弄出了《白银购买法》,却打击了中国经济,刺激了日本的侵略野心。以至于后世一些人评价,说这是罗斯福一生最大的政治污点。

蒋介石政府替美国背了锅,为了挽救经济形势,在1935年启动了货币改革,废除了银本位制,开始发行以国家信用为担保的纸币,也就是所谓的“法币”。请注意,到这一年为止,银本位制在中国已经实行了600年左右,可以追溯到明朝。明朝因为和西班牙、葡萄牙等国发展贸易,进口了大量白银,于是开始把白银作为通用货币,这可以看成是银本位制在中国确立的开端。历经6个多世纪,终于因为来自美国的冲击而终止。这就是白银在中国经历的故事。

总之,美国总统罗斯福为了自己的政治利益,讨好国内的白银利益集团,动用政府的力量,抬高白银的价格。结果中国的蒋介石政府因为还在实行银本位制,经济遭到了严重打击。这就是白银的魔力,它可以穿越空间的阻碍,使世界各地相互影响。

在结束今天的讲述之前,我想分享两点个人感受:首先,白银能够经常掀起这么大的风浪,这是因为白银是最常见的货币之一,同时它的地位却又不太稳定。一种占据基础地位,却又不太稳定的物质,特别容易在经济活动中制造波澜,比如石油也经常扮演类似的角色。其次,在今天的世界中,守护货币稳定性的已经不再是白银,甚至也不是黄金,而是世界各国彼此独立的中央银行,因为他们代表国家的信用。全球化不一定意味着各国的联系日益紧密,有时也意味着不断涌现的壁垒。

好的,这本书就为你讲到这里,下面总结一下今天的知识点:

第一,白银时而是货币,时而又不是货币。因为货币需要满足的条件是既要相对稀缺,又不能太稀缺。白银曾经满足这两个条件,才成了常见的货币。但在十九世纪后期,白银产量暴增,价格下降,作为货币的地位也就逐渐衰落了。

第二,随着白银产量的暴增,美国政府废除了白银的货币地位,把黄金规定为唯一的货币。这在美国引发了轩然大波,因为这冲击了银矿矿主的利益,同时引发了通货紧缩和物价下跌。在国会议员布赖恩的领导下,美国爆发了要求恢复白银货币地位的运动。著名的童话《绿野仙踪》正是对这场运动的影射。

第三,美国大萧条时期,罗斯福总统为了争取政治支持,开展经济改革,选择讨好白银利益集团,颁布了《白银购买法》,以政府的力量提高白银价格。这项政策却引发了中国的出口乏力和白银外流,从而打击了中国经济,终结了中国的银本位制,刺激了日本的侵略野心。这件事被看成是罗斯福最重要的政治污点。

撰稿、讲述:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.白银时而是货币,时而又不是,这就不可避免地对社会造成影响。

2.随着白银产量暴增,美国政府废除白银的货币地位,改以黄金为唯一货币,引发了通货紧缩和物价下跌。

3.美国大萧条时罗斯福总统颁布《白银购买法》,以政府的力量提高白银价格,却引发中国的出口乏力和白银外流,,终结了中国银本位制,刺激了日本的侵略野心。