《银、剑、石》 邓一丁解读

《银、剑、石》| 邓一丁解读

关于作者

玛丽·阿拉纳是一位出生在秘鲁的美国作家。在作家之外,她还拥有多重身份,她是美国《华盛顿邮报》书评版块的总编,美国国会图书馆的高级顾问和美国国家图书节的文学总监。阿拉纳的父亲一家世代生活在秘鲁,她因此对拉丁美洲的历史和文化有着深入的了解。她曾出版多部关于拉丁美洲的非虚构作品,屡次获奖。

关于本书

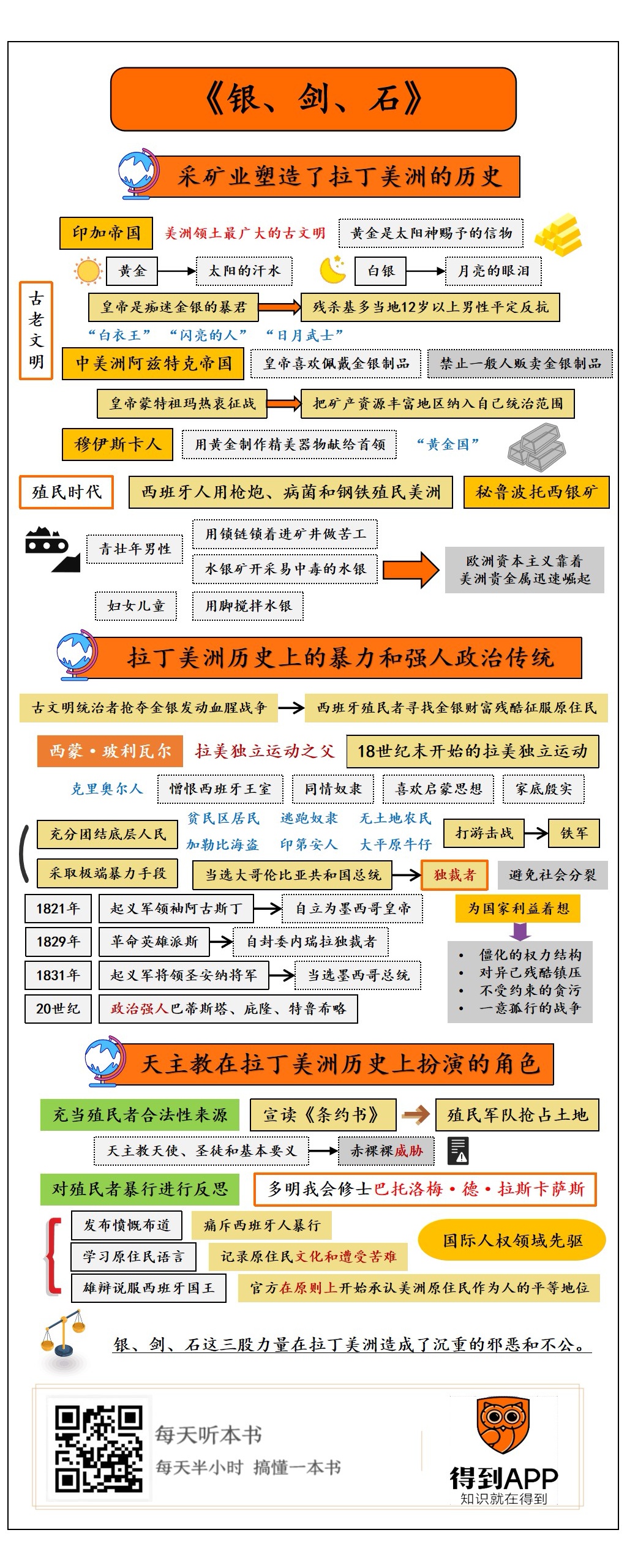

本书是作者玛丽·阿拉纳关于拉丁美洲的最新非虚构作品。在这本书里,阿拉纳将拉丁美洲纷繁的史事梳理成银、剑、石这三条主要线索。在阿拉纳看来,银,是拉丁美洲重要的矿产资源,代表了拉丁美洲的采矿业;剑,是武器,代表了拉丁美洲的暴力和强人政治传统;石,是建造天主教堂的材料,代表了拉丁美洲人虔诚的宗教信仰。采矿业、暴力和宗教,这三股力量共同塑造了拉丁美洲的历史和当下的现实。

核心内容

本次解读按照原书银、剑、石三条线索的结构,为你讲述了拉丁美洲最主要的历史脉络:古文明、殖民者的到来、玻利瓦尔的独立运动、天主教会对殖民的维护和反思。在讲述历史之余,解读还追踪了采矿业、暴力和宗教在当今拉丁美洲的现实,显示出历史在当下的延续性。通过解读,你将了解银、剑、石这三股相互纠缠的力量怎样塑造了拉丁美洲的历史和现实。

你好,欢迎每天听本书!我是邓一丁。今天我要为你解读的这本书是《银、剑、石:拉丁美洲的三重烙印》。这本书用“银”“剑”“石”这三条线索串讲了拉丁美洲的历史,从古文明时代一直讲到这本书出版的2019年。

在作者看来,银、剑、石这三个意象,代表了塑造拉丁美洲历史的三股最强大的力量。银,是拉丁美洲重要的矿产资源,它代表了拉丁美洲的采矿业;剑,是武器,它代表了拉丁美洲历史上反复出现的暴力和强人政治传统;石,是建造天主教堂的材料,它代表了拉丁美洲人虔诚的宗教信仰。采矿业、暴力和宗教,这三股力量交织在一起,贯穿了拉丁美洲的历史和当下的现实。

这本书的作者玛丽·阿拉纳,是一位出生在秘鲁的美国作家。在作家之外,她还拥有多重身份。她是《华盛顿邮报》书评版块的总编,美国国会图书馆的高级顾问和美国国家图书节的文学总监。在美国书评界,阿拉纳的名字极有分量。阿拉纳的父亲一家世代生活在秘鲁,因此阿拉纳从小就对拉丁美洲的文化很感兴趣,也积累了丰富的知识。她写过许多部关于拉丁美洲的非虚构作品,屡次获奖。《银、剑、石》是她最新的一部作品。

接下来,我就分三个部分来为你解读这本书。我们分别从银、剑、石这三个元素出发,来了解一下拉丁美洲的历史。在第一部分,我们先来说说,采矿业怎样塑造了拉丁美洲的历史;在第二部分,我们说说拉丁美洲历史上的暴力和强人政治传统;在第三部分,我们再来看看天主教在拉丁美洲历史上扮演过怎样的角色。最后,我们从历史回到当下的现实,看看在今天的拉丁美洲,采矿业、暴力和宗教又是怎样的情况。

好,接下来,我们就进入第一部分。我们先来说说,银,也就是采矿业,怎样塑造了拉丁美洲的历史。

拉丁美洲的采矿业,如果用一句话来概括,那就是采矿者始终臣服于外来者的剥削。采矿业创造的巨大财富,大多流入了外来者的腰包。矿区本地的采矿者忍受着艰苦的生活,获得的财富却少之又少。这些外来的剥削者,早先是美洲本土古文明的统治者,后来是渡海而来的殖民者。

在西班牙殖民者踏上美洲大陆之前,美洲大陆上活跃着一些古老的文明。这些文明的统治者有一个共同的特点:他们都非常渴望黄金和白银。

印加帝国是美洲领土最广大的古文明。在印加人的传说里,黄金是太阳神赐给印加人的信物,是他们建立帝国的凭据。印加人把黄金叫做“太阳的汗水”,把白银叫做“月亮的眼泪”。他们相信,黄金和白银都是上天的礼物,是连接人与神的桥梁。这样神圣的东西当然不是一般人可以拥有的。在印加帝国,金银和皇家的身份严格绑定在一起。在皇帝活着的时候,金银被用来装点他的皇宫;在皇帝死后,金银就被封存在皇宫里,作为贡品献给皇帝的在天之灵。在15世纪下半叶欧洲人到来前不久,印加皇族对金银的喜爱达到了痴迷的程度。有人传说,当时的印加王为了庆祝王子的出生,定制了一条黄金缆绳。这条黄金缆绳有人的手臂那么粗,能从帝国中心的库斯科市场的一头拉到另一头,差不多是今天的两个足球场那么长。

在同一时期,美洲大陆上其他的古文明里,也流传着统治者喜爱金银的传说。中美洲阿兹特克帝国的皇帝喜欢戴着螺旋形的金耳环、金鼻环、金唇钉和银项链,坐着金银装饰的轿子招摇过市。他采取了一系列措施,禁止一般人贩卖金银制品,把金银牢牢控制在皇家的手上。居住在哥伦比亚高原的穆伊斯卡人也用黄金制作精美的器物,献给他们的首领。传说中,穆伊斯卡人的首领高大俊美,他每天跳进湖里游泳,身上都要涂一层厚厚的金粉。

这些传说听上去很浪漫,但这些统治者获取金银的方式却相当残暴。阿兹特克帝国的皇帝名叫“蒙特祖玛”,这个名字在当地语言里的意思是“狂暴无情的力量”。他热衷于四处征战,扩张领土,把矿产资源丰富的地区纳入自己的统治范围。印加帝国的皇帝也是个痴迷金银的暴君。在印加北方,有个盛产金银和绿宝石的地方,名叫“基多”。被印加人征服后,基多人不堪压迫,奋起反抗。结果,印加皇帝挥师北上,花了十多年时间,残杀了数万基多人,平定了基多。在这场血腥的战争后,基多当地12岁以上的男性全部被杀光了。印加皇帝在班师回朝之前,留下了一句令人毛骨悚然的胜利宣言,他对基多人说:“现在,你们都是孩子了。”

随着这些残酷的征服战争,这些暴君喜爱金银的名声传遍了美洲大陆。人们看到印加的皇族穿金戴银,衣服闪闪发光,就把他们叫做“白衣王”“闪亮的人”“日月武士”。穆伊斯卡首领喜欢往身上涂金粉的传说也越传越广,美洲各地的人们把穆伊斯卡人建立的部落联盟叫做“黄金国”。

在西班牙殖民者登陆美洲后,这些传说给美洲当地的古老文明招来了祸患。14、15世纪的欧洲先后经历了黑死病、战乱和饥荒。一方面,天灾人祸导致社会经济严重萎缩;另一方面,战争又需要大笔的支出。在这两个世纪里,欧洲各国的贵金属储备急剧缩水。有历史学家估计,只需要一个两米见方的箱子,就能装下当时欧洲包括金币和建筑装潢在内的所有黄金。面对这样的困境,欧洲各国先后开始探索新航路。后来的这段历史我们都很熟悉了,西班牙人率先踏上美洲,根据当地各种关于黄金白银的传说找到了原住民建立的古文明,用枪炮、病菌和钢铁征服了他们。

我们前面说到,早在古文明的时代,美洲矿区的原住民就受到来自美洲其他地区的暴君的压迫。在西班牙殖民者到来后,他们受到的压迫变本加厉。西班牙殖民者和美洲本土的暴君有一个关键的差别:在美洲原住民眼里,金银是统治者专用的神圣金属,一般人既不能拥有,也不能买卖,所以,即便统治者强迫他的臣民开采金银,用量也不会太大;但是对西班牙人来说,金银可是实实在在的财富。他们对金银的饥渴远远超过了美洲本土的统治者。

为了尽快获得财富,西班牙殖民者开始残酷地剥削原住民的劳动力。在秘鲁的波托西银矿,西班牙人把当地18岁到50岁的男性用锁链锁着带进矿井里做苦工。这些可怜的原住民被迫在波托西阴冷狭窄的地下坑道里敲打矿石,一干就是十二个月。在这以后,还有一件更恐怖的工作等着他们:他们要长途跋涉一千六百公里,到一座水银矿里开采冶炼银矿所需的水银。在这个过程中,很多人中了毒。他们牙齿脱落,失明,最后痛苦地死去,尸体腐烂后,坟墓里渗出一摊摊的水银。西班牙人的剥削不仅限于青壮年男性,他们还抓来妇女和儿童,让他们用脚搅拌水银。西班牙人的暴行把矿山变成了原住民的屠场。无数原住民逃进深山,宁可冻死饿死也要逃避采矿的厄运。甚至有母亲把亲生孩子的骨头弄断,这样他们就不必遭受下矿井的苦难了。

在地球的这一边,美洲人在地狱般的矿井下劳作;在地球的另一边,欧洲的资本主义靠着美洲的贵金属迅速崛起。在西班牙人殖民美洲后的两个世纪里,拉丁美洲出产的白银达到了惊人的一亿三千六百万公斤,占世界白银总产量的80%。这笔巨大的财富在欧洲催生出蒸汽机、纺织厂、炼钢厂、国际银行,推动欧洲历史的车轮滚滚向前,但是直到将近三百年后,美洲原住民仍然在殖民者的强迫下从事致命的劳动。19世纪初,一位英国军人亲眼见到了波托西银矿里原住民的遭遇,他留下了一句简单的评语:“挖矿实际上就是死刑。”

这就是拉丁美洲的采矿业在古文明和殖民时代的历史。说完了采矿业,我们再来说说这本书里提到的第二个塑造拉丁美洲历史的元素,剑,也就是暴力。

在前面的内容里,我们已经看到,在拉丁美洲的历史上,暴力和采矿业这两个元素长期绑定在一起。古文明的统治者为了抢夺金银矿,发动过血腥的战争;西班牙殖民者为了寻找金银财富渡海而来,残酷地征服原住民。在接下来这一部分,我们主要说说在这以后发生的事情。

在被西班牙人殖民以后,拉丁美洲迎来的下一个暴力的高峰,是从18世纪末开始的拉美独立运动。这就要说到被誉为“拉美独立运动之父”的西蒙·玻利瓦尔。

1783年,玻利瓦尔出生在西班牙的委内瑞拉殖民地一个富有的克里奥尔人家庭。所谓的“克里奥尔人”,指的是出生在美洲的富有的白人。他们经营着矿山和庄园,积累了大量财富,但在自己的政府里却没有发言权。在殖民时代,从西班牙国内派来的特使、商人和中层官员垄断了殖民地的统治权。这些西班牙本土出身的人,论学识和能力都很平庸,又不了解殖民地的情况,却把持着政治权力。克里奥尔人对他们当然非常不满。

和其他的克里奥尔人一样,玻利瓦尔非常看不惯西班牙出身的人。他尤其讨厌西班牙王室。在青少年时代,玻利瓦尔在欧洲生活过一段时间,他曾经是马德里宫廷里的常客。他太熟悉西班牙王室的成员了。在他看来,西班牙国王卡洛斯四世优柔寡断,德不配位;王后私生活混乱,荒淫无度,玻利瓦尔有个发小就是王后的情人;至于王子,那就是个哭哭啼啼的胆小鬼。玻利瓦尔小时候跟西班牙王子打过一架,觉得他实在没什么出息。虽然玻利瓦尔在克里奥尔人中间身份相当高贵,甚至可以直接接触到西班牙王室,但他却是个特立独行的贵族,总喜欢跟奴隶们混在一起。他非常理解和同情奴隶们的处境。在欧洲时,玻利瓦尔还一边读书,一边旅行,他结交了许多思想激进的朋友,深受启蒙思想的影响。这样一来,在玻利瓦尔的身上,集合了许多难得的特质:他憎恨西班牙王室,同情奴隶,喜爱启蒙思想,还有殷实的家底。从欧洲回到委内瑞拉,玻利瓦尔下定决心,要把自己的一生献给拉丁美洲的解放事业。

1810年,27岁的玻利瓦尔拿出他继承的巨额遗产,发动了革命。玻利瓦尔对革命的看法很现实,他明白,革命需要动员人民的力量,也可能需要使用极端的暴力。虽然是贵族出身,但玻利瓦尔充分团结了底层的人民,他的部队里有贫民窟的居民、逃跑的奴隶、没有土地的农民、印第安人、加勒比海盗和大平原牛仔。革命刚开始的时候,这些人大多没有战斗经验,没有纪律,没有武器,甚至没有衣服和鞋子。玻利瓦尔带着这支部队打游击战,也曾经吃过败仗,还两次被迫流亡。但每次失败后,他都能重整旗鼓,卷土重来。在玻利瓦尔的领导下,这支靠东拼西凑建立起来的部队在常年的实战中逐渐成长为一只骁勇善战的铁军。战斗从1810年一直打到1824年,玻利瓦尔解放了委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚和巴拿马,这六个国家加起来,面积和整个欧洲差不多大。

不过,虽然革命节节胜利,玻利瓦尔对拉丁美洲的未来却越来越悲观。玻利瓦尔不是嗜血的暴徒,他厌恶暴力。但是在革命中,他也不得不采取一些极端的暴力手段。在打了第一场胜仗后,他下令枪决了几乎所有的西班牙俘虏,用冷酷的暴力昭示革命的决心。在革命接近尾声时,拉丁美洲超过四分之一的平民死于战乱,许多城市和村庄被夷为平地,从地图上消失。更让玻利瓦尔感到幻灭的是,他逐渐意识到,即便革命取得胜利,暴力在未来也难以避免。过去三百年间,这片大陆在西班牙殖民者的手上四分五裂,白人、原住民、黑人、克里奥尔人,这些不同的人群之间积累了太多的仇恨。除非独立国家的统治者采取强硬手段维持社会稳定,否则分裂和仇杀会立即吞噬新生的国家。玻利瓦尔不得不接受一个苦涩的事实:拉丁美洲还没有做好建立民主国家的准备。在当选为大哥伦比亚共和国的总统后,为了避免社会分裂,玻利瓦尔总揽了所有权力。这位美洲的解放者,最终被迫放弃了他钟爱的启蒙思想中的民主原则,成了一名独裁者。

自玻利瓦尔之后,拉丁美洲的许多革命领袖都成了独裁者。1829年,就在玻利瓦尔去世前一年,他亲手缔造的大哥伦比亚共和国开始分裂,他的家乡委内瑞拉独立建国。粗野的革命英雄派斯自封为委内瑞拉的独裁者。1821年,墨西哥独立后,起义军领袖阿古斯丁自立为皇帝,没过两年就被推翻。十年后,阿古斯丁曾经的手下,起义军将领圣安纳将军当选为墨西哥总统,也成了臭名昭著的暴君。在人生的末尾,玻利瓦尔看着拉丁美洲各国混乱的局面,明白这些被他解放的人民终将坠入血腥暴力的深渊。他心痛地哀叹道:“我们试过了太阳底下的一切办法,没有一个管用。墨西哥完了。危地马拉毁了。智利出了新麻烦。他们在布宜诺斯艾利斯杀了总统。玻利维亚两年换了三个总统,其中两个死于谋杀。”

《银、剑、石》这本书的作者认为,从独立运动开始,拉丁美洲的历史陷入了暴力的循环。每一代革命者都许诺给人民带来美好的未来,建立独裁统治也是为了国家的利益着想。人民也都相信,为了矫正上一任政府犯下的错误,新领袖的独裁是必要的手段。但是独裁带来了僵化的权力结构、对异己的残酷镇压、不受约束的贪污、一意孤行的战争,这些都让国家在贫穷和战乱里挣扎。忍无可忍的民众又会拥护新的独裁者。你方唱罢我登场,拉丁美洲在混乱和铁腕的循环中进入了20世纪,在巴蒂斯塔、庇隆、特鲁希略这些政治强人的手中,暴力依然是最强有力的武器。

在上一部分,我们回顾了拉丁美洲暴力的历史。在西班牙人殖民拉丁美洲以后,拉丁美洲在19世纪的独立运动中再度迎来暴力的高峰。三百年的殖民导致拉丁美洲社会分裂,不同人群彼此仇视。革命者们建立了新的国家,也成了新的独裁者。独裁与暴力成为拉丁美洲政治独特的底色。在接下来的第三部分,我们再来说说塑造拉丁美洲历史的第三个要素,石,也就是宗教信仰。

天主教是拉丁美洲历史上和今天最主流的宗教。它是由西班牙殖民者带进美洲的。在拉丁美洲的历史上,天主教扮演了怎样的角色呢?《银、剑、石》的作者认为,天主教有着好坏两张面孔。在西班牙人征服美洲的过程中,天主教会充当了殖民者合法性的来源;但在殖民时代,一些教会人士也曾经深刻地反思过殖民者犯下的罪行,为保护原住民奔走呼号。

对那些早期的西班牙征服者来说,天主教会提供的合法性是至关重要的。当哥伦布第一次从美洲归来,在欧洲展示他发现的各种奇珍异宝的时候,西班牙和葡萄牙的统治者就为了“新大陆”的归属权争执不下。争到最后,罗马教皇在西半球的地图上从北极到南极画了一条线,规定线的西边归西班牙,东北归葡萄牙,问题就这么解决了。可见在当时的欧洲,教会在殖民地的事务上能产生决定性的影响。哥伦布后来为了获得黄金,在美洲胡作非为,杀害原住民,也是因为教会的指控,才落得身败名裂的下场。那些早期踏上美洲的探险者们都把哥伦布当作前车之鉴。他们明白,他们在自己的祖国会被当作英雄还是罪犯,他们抢夺的财富能否获得官方的承认,这都取决于他们能否获得教会的支持。所以,在他们的探险队伍里,总是有随行的神父为他们撑腰。

教会就这样参与到了美洲的殖民活动当中。在此后的几十年间,教会对征服者的授权演变成了一套形式化的流程。教会起草了一份名为《条约书》的文件。每当殖民者要夺取原住民的土地时,他们都会向原住民宣读一遍这份文件。《条约书》的开头介绍了天主教的天使、圣徒和基本教义,结尾却是一段赤裸裸的威胁。它的结尾是这么写的:“如果你们不服从,和我作对,我发誓在上帝帮助下全力对付你们,在任何地方、以任何方式同你们作战,给你们套上枷锁,迫使你们服从教会和崇高的陛下。我会把你们和你们的女人、孩子都变为奴隶,任由国王陛下出卖或处置,我还会夺走你们的一切,给你们带来一切可能的痛苦伤害。”《条约书》读完,不管原住民听没听见,听没听懂,殖民军队都会立即动手,抢占他们的土地。

当然,在天主教会里,并不是人人都认同这种残酷又虚伪的做法。在为原住民争取权益的教会人士中,最著名的就是多明我会的修士巴托洛梅·德·拉斯卡萨斯。

拉斯卡萨斯的父亲是一个富有的西班牙商人,参加过哥伦布的第二次航行。拉斯卡萨斯18岁就跟随父亲去了美洲。几年后,他当上了修士,分到了田产和许多奴隶,成了富有的种植园主。一开始,他也和其他的殖民者一样,参与奴隶贸易,抓捕原住民,并没有觉得自己的行为有什么不妥。直到有一天,他听到另一位修士指控西班牙人对原住民的杀戮和剥削是卑鄙的。拉斯卡萨斯尝试为西班牙辩护,但很快就词穷了。在这以后,他亲历了更多残酷的征服行动,看到成千上万的原住民被毫无理由地杀害。拉斯卡萨斯的观点急遽转变,他决定站在被征服者这一边。

他开始发表愤慨的布道,痛斥西班牙人的暴行。西班牙人对他的转变大惑不解。在西班牙人看来,他们是在为蛮荒之地的人们带来基督的福音。但拉斯卡萨斯反驳说,假如一定要动用武力才能让原住民皈依基督教的话,那不去打扰他们才更像是基督徒的做法。在接下来的十几年间,拉斯卡萨斯几乎走遍了西班牙在美洲的所有殖民地,他学习原住民的语言,记录他们的文化和他们遭受的苦难。他的努力终于引起了教皇和西班牙国王的注意。1550年,西班牙国王卡洛斯一世决定召开一场正式的辩论,请拉斯卡萨斯和他的反对者对峙。这场辩论从1550年打到了1551年,拉斯卡萨斯的雄辩说服了国王。从此以后,西班牙官方至少在原则上开始承认美洲原住民作为人的平等地位,殖民政策也有所缓和。拉斯卡萨斯成了国际人权领域的先驱,他用毕生的努力提醒后人去了解拉丁美洲的文化和历史,关心当地人的处境。

好,到这里,我们了解了拉丁美洲历史上的银、剑、石这三个元素。我们来简单回顾一下:

采矿业、暴力和宗教这三股彼此纠缠的力量共同塑造了拉丁美洲的历史。拉丁美洲的采矿者始终臣服于外来的剥削者。这些剥削者包含了古代文明的暴君和欧洲的殖民者。在采矿业的历史上,暴力如影随形。美洲古文明的暴君为了抢夺金银发动战争;欧洲殖民者也为了寻找金银渡海而来,征服了原住民。在这以后,拉丁美洲在19世纪的独立运动中再度迎来暴力的高峰。独立运动中的解放者蜕变为独裁者,这塑造了拉丁美洲独特的强人政治传统。在欧洲人殖民美洲的历史上,天主教也扮演了重要的角色。它最初充当了殖民者合法性的来源,但一些有良知的教会人士也对殖民者的暴行进行了反思,站到了美洲原住民这一边。

上面说的这些都是历史上的情况。在今天的拉丁美洲,情况应该有所好转了吧?很遗憾,在《银、剑、石》的作者阿拉纳看来,银、剑、石这三股力量至今仍在塑造着拉丁美洲人民的心态和生存处境。这也是为什么作者把“银、剑、石”称为“烙印”:烙印是尚未褪去的疤痕,它们的影响仍在持续。

2010年,在秘鲁一座常年积雪的矿山顶上,数万采矿工人仍在用最原始的方式采集金矿。艰苦的劳动使他们的健康严重受损,他们微薄的薪水却不足以养育家人。这里的金矿每年都在产生大量的财富。财富在外国资本的操纵下流向世界各地,却没有给本地带来多少繁荣。就像一句古老的谚语所说的,今天的拉丁美洲,就其采矿业而言,仍然是“坐在金板凳上的乞丐”。

拉丁美洲历史的另一个遗产是挥之不去的暴力文化。在今天,世界上暴力最严重的50个城市,有43个都在拉丁美洲。在阿拉纳的故乡,秘鲁的特鲁希略城,杀手是一门公开的行当。在Facebook上,雇凶杀人的价格不到100美元。2018年,萨尔瓦多的谋杀率高居世界之首,每10万人就有108人被杀。在玻利维亚,人们至今仍在举行一种叫做“廷库”的古老庆典。庆典当天,数千名喝得酩酊大醉的村民用棍棒和石头互相殴打,通过这种野蛮的方式用鲜血向大地献祭,以求五谷丰登。一整夜的斗殴过后,太阳照常升起,活下来的人握手言和,互相说一句:“谢谢你,兄弟,咱们互相考验过了。”被打死的人此时就由家人张罗后事。

拉丁美洲的天主教会,在今天依然有着两张面孔。一方面,一些善良的教会人士坚定地和穷人、原住民站在一起,用他们的生命守护着处于弱势地位的信徒。为了反抗独裁者的压迫,一些神父甚至拿起了枪,组织起自己的游击队,尝试用激进的暴力手段改变弱者的处境。而另一方面,梵蒂冈高层却把这些神父挨个开除,公然支持独裁者的政权,漠视弱者的处境。在今天,天主教依然是拉丁美洲最普遍的宗教信仰。但与此同时,信徒也正在迅速流失。

在《银、剑、石》这本书的结尾,阿拉纳总结道:银、剑、石这三股力量在拉丁美洲造成了沉重的邪恶和不公。“除非拉丁美洲弄明白这些邪恶不公如何塑造了它的人民,在人民心中埋下了怨毒,阻滞了人民的发展,否则它的未来仍然摆脱不了银、剑、石的三重烙印。”

以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的文稿,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给你的朋友。这本书的全版电子书也已经在得到上架。我多说一句,这本书的中文翻译林华女士曾在联合国总部工作过三十多年,担任高级翻译。她的文笔相当优美流畅,四十多万字的书读完毫不费力,所以非常推荐你去读一读。

恭喜你,又听完了一本书!

撰稿、讲述:邓一丁脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

拉丁美洲的采矿者始终臣服于外来的剥削者,包括古文明的暴君、欧洲的殖民者和现代的资本家。

-

欧洲殖民导致拉丁美洲社会严重分裂,为了维护新生的国家,拉美独立运动中的解放者纷纷蜕变为独裁者,这造就了拉丁美洲独特的强人政治传统。

-

在拉丁美洲的历史上,教会扮演了双面的角色,它既是殖民的维护者,也是殖民的反思者。