《铁皮鼓》 黄昱宁工作室解读

《铁皮鼓》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

君特·格拉斯出生在今天已经属于波兰的城市格但斯克,这座城市曾经居住着很多德意志人,二战前这里也有很多人参加了纳粹党。格拉斯曾经加入纳粹的少年团,到他17岁那年,也就是1944年,他成了一名坦克兵,战后他当过农民、矿工、石匠,最后他把这些经历都写到了《铁皮鼓》主人公奥斯卡的身上。格拉斯虽然没有参加前线战斗,但是年少的这段经历依然令他痛悔不已。战后他的生活一度非常潦倒,住在地下室里,但当他在一个文学聚会上朗读了这本书的前两章以后,人们认定他是德国正在呼唤的天才作家。他写本书的时候非常年轻,直到他去世,都没有一本作品的影响力超过它。这本书帮助他赢得了诺贝尔文学奖,他也借此进入了以歌德、席勒为代表的伟大德国文学的序列。

关于本书

《铁皮鼓》是德国在二战后最伟大的小说,包罗万象,具有非常强烈的美学风格。这种风格是与小说中的内容,即二战前后德国市民杂乱彷徨的生活紧密联系的。《铁皮鼓》刻画了这段历史中的许多细节,暴露出纳粹党邪恶本质下的平庸。小说的叙述者是一个叫奥斯卡的侏儒,他一出生就智力超群,能够听懂成人的话,他因为厌恶这个世界,主动决定停止长高,一直保持着儿童的样貌。随着他年龄变大,他在自己生活的这条街上也卷入了越来越多的秘密生活。在这些秘密发酵的时候,整个时代也渐渐在起变化,人们和纳粹党的距离越来越近。整个德国在二战前后的历史,就是奥斯卡的成长史。作为这个社会的观察者,他已经对社会彻底失望,只能躲进精神病院。

核心内容

这部小说分为三个部分,分别对应了战前、战时和战后,当人们想给这段历史下一个结论的时候,不可避免地要面对本书的内容。本书反对简单粗暴的历史观,它完全展现了在一个人类史上从未发生过的战争灾难背后,是多么荒谬的现实。格拉斯的叙述技巧和小说观念,继承了德国传统的美学元素,令它们重新焕发出现代的光芒,这对战后德国文化自信的建立也起到了非常重要的作用。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是诺贝尔文学奖得主、德国作家君特·格拉斯的处女作《铁皮鼓》。

1959年,这本小说的出版揭开了德国这个文化大国在战后复兴的序幕。当然,后来人们更加意识到,在整个二十世纪,都没有几本小说能够在体量和文学性上和《铁皮鼓》媲美。它在语言风格上承续了浪漫主义时代德国最伟大的精神遗产,又开创了全新的汪洋恣肆的风格。

当时格拉斯只有三十二岁,但命运像是和他开了一个玩笑,在人们都对他怀抱敬意的时候,瑞典文学院拖了四十年才把诺贝尔文学奖发给他。在这四十年间,根据《铁皮鼓》改编的电影已经在戛纳和奥斯卡分别拿了最佳影片和最佳外语片。但是格拉斯已经不那么兴奋了,他说:“还是四七社那个奖更让我高兴。”

那么那是一个什么样的奖呢?“四七社”是德国当时最有影响力的文学团体,1958年秋天,格拉斯来参加他们的聚会,希望能朗读一下自己的作品。他差点没能进去。人们看他模样潦倒,还以为是不知哪里来的流浪汉。然而十几分钟后,人们就震惊地意识到,这个留着小胡子的年轻人就是整个德国在1945年以后一直等待的天才。

在战后,人们一直努力消除纳粹时期的宣传语言给德语带来的毒害,而格拉斯的作品仿佛是从古老的德国森林里吹来的强风。这种自由、狂暴、粗粝又铺张的语言风格,是当时的人们完全无法设想的。在座的作家和出版商们一致认定,德国文学已经重新有了方向。当然,要给他发奖。

于是人们开始自发打电话募集奖金。而格拉斯像皇帝一样站在那里,环顾四周。人们500、500地募集来奖金,一个小时内,他拿到了4500马克。在当时,这是一笔巨款。在此之前,他住在地下室里,在写作的间隙,还要给孩子换尿布。到了第二年秋天,这本书完稿,格拉斯和作为芭蕾舞演员的妻子去法兰克福参加书展,在那里,他们整夜整夜地跳舞。

格拉斯长期住在柏林,但他也是波兰第二大城市格但斯克的荣誉市民。在过去,格但斯克有个德语名叫但泽。《铁皮鼓》的故事大部分就发生在这里。1927年,格拉斯在这里出生。我们可以在书中找到不少他家庭背景的影子。比如,和小说的主人公奥斯卡一样,他的父亲也是德意志人,而母亲是波兰民族卡舒布人。德意志人与波兰人历来在这里混居。1920年,但泽脱离了在一战中失败的德国,但由于经济上濒临破产,当地的德意志人纷纷渴望回到德国。

1939年二战爆发,德国进攻波兰打响了第一枪,袭击的具体地点就是但泽的军事基地,几天之内,但泽就沦为第三帝国的领土。格拉斯参加了纳粹的少年团,到他17岁那年,也就是1944年,他成了一名坦克兵。战后他当过农民、矿工、石匠,最后他把这些经历都写到了《铁皮鼓》主人公奥斯卡的身上。

《铁皮鼓》的故事从第一次世界大战结束之后开始,奥斯卡出生那年,也就是1924年,希特勒因为前一年的啤酒馆暴动事件入狱,开始写《我的奋斗》。在这本后来臭名昭著的书里,他已经充分表露出对犹太人极其偏执的憎恨,以及对德国打碎《凡尔赛和约》,摆脱枷锁的渴望。最重要的是,他已经为纳粹编织出了一个完整的世界观。不过,在奥斯卡的家庭里,这些事情还很遥远。他的父亲,德意志人马策拉特,经营着一家杂货店。母亲波兰人阿格尼斯是一个护士。他还有一个表舅布朗斯基,在波兰的邮局工作。这个家庭正在满心欢喜地迎接他的出生。格拉斯在给予这个人物生命的同时,也给了他超能力。

奥斯卡一生下来,就有成人的智力,完全可以听懂他的父母在说什么。父亲希望他和自己一样,在小市民阶层待着,继承杂货店。母亲还觉得他是个孩子,打算给他一个铁皮鼓玩具。他权衡了一下,选择了母亲这方。等到他三岁那年,已经明白了很多事情,比如母亲其实和表舅布朗斯基有奸情,马策拉特装作不知道,还经常和他们一起打牌。布朗斯基可能是他真正的父亲,但是他们之间也没有什么父子之情,因为这个生父懦弱、缺乏主见,缺乏男性气质。

在奥斯卡眼里,成年人的世界又龌龊又愚蠢,于是他暗中决定不再长高,永远保持儿童的样貌。可是所有人都不知道他的超凡智力,还都把他当成不懂事的小孩。所以他在这个世界里,既在场又缺席,他可以特别安全地观察所有人,知道他们的秘密。通过这个巧妙的设定,格拉斯可以用一种很新奇的视角来表现小市民阶层的愚蠢和龌龊,以及那个时代的荒唐。

那么奥斯卡是不是这一切的对立面呢?也不是。他不能算是一个正面人物。格拉斯在情节交代上已经告诉了我们,应该怎么看待他。母亲把他送到面包师的妻子那里学识字,他同时相中了两本书,一本是歌德的长篇小说《亲和力》,另一本没有提到作者,但书名是《拉斯普庭和女人们》。歌德不用多介绍,是德国文化传统中站在巅峰的人物,拉斯普庭则是十月革命前沙皇宫廷里的神秘术士,这个名字的词根和俄语里的“淫乱放荡”很接近。据说他不但能预知未来,治愈怪病,还有超强的性能力,女人们无法抵抗他的诱惑。母亲和面包商的妻子在阁楼上读拉斯普庭的书,读得甚至有了亲密的身体接触。

奥斯卡目睹了这一切后,便明白以歌德为代表的高雅文化,在他生活的小市民阶层,根本没有什么影响力。因此在他的身上,更多地呈现出一种癫狂的、神秘的,类似拉斯普庭般的特征。拉斯普庭曾经非常深地介入过沙皇的政策,在他的影响下,各类大臣像走马灯一般被替换。

奥斯卡也有很深的权力欲。他的特异功能包括用喊叫声震碎玻璃,任何人惹了他生气,就会面临他的袭击。所以在家里,没有人敢夺走他的鼓,也没有人能够阻止他的行为。他甚至用这种超能力来打发时间,有一天晚上,他用声音在珠宝店的玻璃橱窗上制造出一个洞来,正好可以让经过的布朗斯基伸进手去,偷走一串红宝石项链。通过引诱自己的亲生父亲犯罪,他获得了很大的快感。

奥斯卡有一种亦正亦邪的气质,在他眼里,是不存在什么宏大、崇高的观念的,他总是在貌似崇高的事物面前扮演捣乱者的角色。有一天,他躲到纳粹党集会的演讲台下面,用鼓敲出了舞曲的节奏。那些本来一腔热血准备占领全欧洲的人,听到他的鼓声,纷纷忘记了自己来到这里的目的,结伴跳起了舞。但是他也在教堂里亵渎神明,把自己的鼓放到了童年耶稣的塑像手上。他是不相信教会有什么权威的,因为他目睹自己的母亲来忏悔,只是为了缓解良心的惩罚,好继续与布朗斯基偷情。

这种偷情的后果是灾难性的。当母亲发现自己再次怀孕的时候,罪恶感到达了巅峰。她开始不断地吃下非常多的鱼,一开始吃熟鱼,后来吃腌鱼罐头,最后连罐头里的油都要喝掉。马策拉特以为她是想靠这种办法来打掉胎儿,但其实她是在求死。母亲的死使得整部小说的调性变得阴暗起来,没过多久,暗恋母亲的玩具商马库斯也死了。他可能是奥斯卡唯一真正喜欢的人,因为所有的铁皮鼓都是从他那里来的。马库斯是个犹太人,他的直接死因就是纳粹党砸烂了他的店。这里已经是书的第一部分的末尾了,时代闯进了小家庭的悲欢,并在此后不断地提醒人们,这是一部和纳粹以及二战有着非常大关系的小说。

马库斯自杀的这个晚上,1938年11月9日深夜到10日凌晨,就是著名的“水晶之夜”,德国各地的犹太人店铺都遭到了大规模的打砸袭击。历史上,这标志着纳粹对犹太人有组织的屠杀的开始。这一章的名字叫“有信有望有爱”,也就是有信仰、希望和爱,但叙述的却是纳粹冲锋队员的暴行。格拉斯没有正面描写这一事件,反而采用了德国童话的语气,每一部分都以“从前有个”开头,分别交代了这条街上人物的命运。这里的好多个“从前有个”,也令人想到巴赫音乐中主题的不断再现,人物的行为就像音乐中的声部,互相叠加和循环。格拉斯的写作不但创造了非常华丽的艺术效果,也在警醒人们,即使是德国艺术中的瑰宝,童话和古典音乐,也可能创造出恐怖的效果。

到了第二年的9月,纳粹向但泽发动了进攻,第二次世界大战开始了。这一年奥斯卡15岁,但是他还是只有3岁孩子的身高,依旧对于铁皮鼓这个儿童玩具有着异常的执念。马库斯死了以后,再也没有人能给他鼓了。在德国人打进来的前一天晚上,他正缠着亲生父亲布朗斯基去邮局帮他找人修鼓。布朗斯基本来对国家大事毫无兴趣,也被卷进了历史,此时的邮局已经是波兰抵抗组织的据点,在胡乱放了几枪后,布朗斯基就被流弹击中,逐渐失去了神志,在他生命中最后的时刻,惦记的还是打牌。

布朗斯基一死,在奥斯卡的家庭里,只剩下他名义上的父亲马策拉特了。因为人手不够,杂货店从邻居家里雇了一个叫玛丽亚的姑娘。奥斯卡虽然不长个,只有94厘米高,但是生理上毕竟也16岁了,他们之间产生了爱情和性行为。不过最后马策拉特抢走了玛丽亚,让她怀孕了。玛丽亚成了奥斯卡的继母,可是奥斯卡却认为,他才是玛丽亚肚子里孩子的生父。这样一来,他和马策拉特的关系就变得更加奇怪了。玛丽亚试图用以前那种对待儿童的方式重新和他建立关系,却再也拉不回他的心了。奥斯卡开始在外界寻找新的性关系。

就在杂货店这条街上,有一个蔬菜商格雷夫,在战争爆发前,他的店里总是有许多男孩子,他对这些男孩子有着超越长幼关系的喜爱。简单地说,格雷夫是一个同性恋恋童癖。奥斯卡就把格雷夫太太当做自己新的目标。格雷夫先生默许了他们的关系。

与此同时,德军也在不断地向东推进,转眼来到了1941年,这时候我们在文本里已经可以隐约读到,战争在向着德国不利的方向发展。格雷夫的宠儿们都上了战场,他家里门可罗雀。到了冬天,格雷夫终于听说他最喜欢的一个男孩死在了苏联战场上。1942年10月的一天,也就是苏军在斯大林格勒战役中与德军僵持不下时,格雷夫上吊自杀了。

于是奥斯卡也就不能继续和格雷夫太太鬼混了。在这起风波之后,奥斯卡跟随自己的朋友,侏儒剧团的团长贝布拉离开了故乡。准确地说,他参加了一个为前线士兵表演的剧团。德军已经在各个战场上失去了优势,所以奥斯卡基本上就是见证前线的各种荒唐事,也跟着他们节节败退。而他在途中爱上的意大利女侏儒,因为要去取咖啡,被一颗炮弹炸死。

短暂的表演生涯结束后,随着奥斯卡回到故乡,苏联军队也打了过来。马策拉特把纳粹党徽摘了下来,却不知道藏到哪里,等到苏联士兵真的站到面前,他又在慌乱中接过了奥斯卡递过来的党徽,吓得连忙把它吞了下去。苏联士兵不知道他要干什么,马上就用冲锋枪把他打死了。

我们发现,奥斯卡身边总是不断地在死人。他的母亲、两个父亲、玩具商、情人、另一个情人的丈夫,全都死于非命。这也符合他在小说里自诩的定位,他虽然长得像小时候的耶稣,身上却有一部分魔鬼撒旦的属性。

这时候再也没有谁可以照顾他了。他的身边只剩下玛丽亚和四岁半的儿子库尔特。于是20岁的奥斯卡打算承担起对这个家庭的责任。在葬礼上,他把铁皮鼓和鼓棒一起扔进马策拉特的墓穴里,决定从此长大。父亲的葬礼也因此成为了他的成人礼。但是生活从来都不是那么容易,他好不容易获得一点崇高感,后脑勺就被儿子扔来的一块石头砸中。当年他停止生长,人们以为是因为不小心摔了一跤,现在他决定开始长个子,人们又把这块突如其来的石头看成原因。到了这里,我们就接近了第二部分的结尾,奥斯卡一家告别了但泽,登上了去往德国杜塞尔多夫的火车。德国马上就要在二战中投降,他也即将迎来新的生活。

在电影版本里,这时候就开始出片尾字幕了。不过,小说还有第三部分。1977年,德国导演施隆多夫开始着手研究这部小说。他惊奇地发现,在当时的市场上,已经很难找到这本书了。德国人已经不读它了。不读的原因,当然是因为读起来不舒服。

第三部分写的是奥斯卡在战后的生活。如果说战争曾经给一部分德国人以梦想,那么战后剩下的只有废墟和失败的痛苦。因此在德国经济已经腾飞的上世纪七十年代末,人们是不太愿意重温那些痛苦的岁月的。即使是在电影大获成功后,第二部也还是迟迟拍不出来,可见这个伤疤触碰起来有多么疼。

这个时候的奥斯卡已经不得不为了生活操劳了。他什么都干,给画家当人体模特,一个裸女装扮成圣母,他就在旁边装扮成童年耶稣。他还当过石匠给人刻墓碑。最后还是回到了老本行,为他以前认识的侏儒剧团团长贝布拉打工,表演打鼓。因为他的表演唤起了很多人在战争前的美好记忆,很受欢迎,开音乐会,灌录唱片,他终于摆脱了贫穷,还帮助玛丽亚开了一家高级食品店。

我们这个时候可以看到,奥斯卡已经走上了父亲马策拉特的老路,都在生活中辛苦地挣扎,而他们喜欢的女人,都背着他们有一个情人。最后他感到生活实在没有意义,虽然有钱却非常空虚,就让朋友举报自己杀人,同时装疯卖傻,自诩耶稣,好让人把他送进精神病院。他觉得那里才是属于自己的净土。

到小说结尾的时候,奥斯卡正好年满三十岁。警察和法官经过一番调查,发现他并没有杀人,又要把他从精神病院放出来。这时候他就陷入了新的迷茫。小说到这里就结束了。我们会觉得这并不是传统小说的做法,因为到结尾,总得有一个高潮吧,但是这里还就真的没有。这里的三十岁,是有来历的,耶稣三十岁的时候,才走向社会开始传道。而奥斯卡在这个年纪,却显出和童年时完全相反的不自信。他已经不知道自己该干什么了。

并不是作者格拉斯写作能力衰竭,不知道怎么写了。而是他要追求的艺术效果,是反成长小说式的。所谓成长小说,是德语文学中特别有名的一种模式,以歌德的长篇小说《威廉迈斯特的漫游年代》为最著名的代表。成长小说的主人公通常是一个青年,他犯过错误、克服困难,在导师的帮助下,最后融入了社会。成长小说的结尾都是和谐圆满的,主人公不但在事业上,也在心灵上找到了自己的位置。

但是在《铁皮鼓》里,我们看到奥斯卡的生活方向和这种模式截然相反,他小时候无忧无虑,心智发育完全,成年人的把戏他都可以看透,但是到他三十岁的时候,他最恐惧的事情变成了从精神病院出去。在歌德的年代,人的发展有一条清晰的路,能在社会中得到发展和教育,要追求财富,更要追求精神上的和谐境界。而奥斯卡从出生起,就面临第一次世界大战给德国带来的创伤,面临纳粹上台、二战爆发,德国人的心灵纷纷长期处于一种扭曲的状态下。他们既是灾难局面的受害者,也是它的制造者。因此,根本就不存在什么清晰的发展道路。整个世界杂乱无章。

在一种粗暴的历史观中,德国在战后洗心革面,开始了对纳粹党的清算,整个国家焕然一新。我们在因为二战问题谴责日本的时候,常常会拿出德国来作为一个好的榜样。但是在格拉斯看来,这种认识完全是误解。对于纳粹根源的反思,是一个漫长的过程,人们在战后的困难生活里,根本不愿意去想自己个人的责任。相反,人们乐于接受一种“大家都有罪”的说法。忏悔变成了集体行为。

德国哲学家汉娜·阿伦特指出了这种说法的荒唐之处,她认为根本不存在什么集体的罪恶,只存在集体的无辜。因为在人类文明中,罪恶从来都是个人性的,如果全体公民都有罪,那么也就是说,全体公民都没有罪。在集体中,人们得以逃脱对自己心灵最直接的拷问。而真正的战犯会用“集体罪行”这种说法来减轻自己的责任,因此,许多德国人就像当年被蛊惑加入纳粹党一样,很可能又一次被坏人利用了。

书中有一章叫《在洋葱地窖》里,专门写了这个问题。这个洋葱地窖就像一个酒馆,奥斯卡受雇于老板在里面表演。地窖的收费有一点贵,只有稍微富裕一点的小市民阶层才能在这里消费。消费的也不是酒水,而是洋葱。人们集体用刀来切洋葱,好让自己流泪。格拉斯借此讽刺德国人空有想忏悔的姿态,却不知道忏悔的本质。这种忏悔和当年奥斯卡的妈妈在教堂里的忏悔没有本质不同,动机都是利己的,好让自己内心舒服一点。切洋葱的人们和战前相比,也没有改变。

在充满仪式感地哭完之后,奥斯卡敲起鼓,他们又开心起来。有一次奥斯卡没有演平时那些通俗曲目,而是像三岁的时候那样敲起鼓来,客人们就跟着他走出地窖,在大街上游荡,又走进幼儿园,这些人完全被他控制,甚至小便失禁。这些在生活中有头有脸的人,最后连自己家的电话号码都记不住了。

在传统的成长小说的模式里,那些市民阶层,就是成长小说的终点。但是和奥斯卡三岁、纳粹党尚未上台的时候一样,战后的市民阶层依然非常容易受到别人的控制。他们的精神世界从未成熟,在本质上都是一群无助又不负责任的人。所以对于格拉斯来说,他更喜欢从成长小说模式的反面着笔。

《铁皮鼓》更多地呈现出流浪汉小说的特征,在流浪汉小说里,主角居无定所,不择手段,在一个黑暗的社会里冒险。他的见闻,就是这个社会道貌岸然本质下的丑恶本质。奥斯卡像一个流浪汉,他的身上融合了儿童的幼稚和成人的冷酷,他虽然鄙视社会的丑恶与虚伪,但自己也不是传统意义上的好人。反对和搞破坏似乎是奥斯卡永恒的兴趣所在。

格拉斯在叙述时,经常变换人称,一会儿让奥斯卡用第一人称,一会儿又换成第三人称,这样做会使得叙事产生一种轻微的不可靠感。人们会质疑叙事主人公的精神状态是否正常,会对他说的内容产生怀疑。这种叙事手法和整部小说的艺术调性是一致的。如果要用两个字来概括本书的文学风格,就是“怪诞”。这种艺术风格,在各国的文化源流里都有,德国是发展得最发达的地方。因此,它也成为整个德国艺术中非常重要的一个元素。

怪诞是一切正常事物的反面,相对于庙堂文化的庄严,怪诞常常在民间文化,比如说狂欢节里体现出来。人们会打扮成小丑、侏儒,穿上奇装异服,戴上诡异的面具,来表示对正常秩序的一种轻微的反抗。拉伯雷的《巨人传》就是对怪诞的这一部分展现得最好的作品。19世纪的德国知识分子和艺术家发掘了怪诞更深的含义,把其中表示诙谐快活的部分剥离,就让它更多地呈现出恐怖和令人不安的特征。并且这种恐怖和令人不安,不是只在极少数场合比如狂欢节中出现,而是渗透在日常生活的各个地方。

在一个风和日丽的星期天,奥斯卡一家和布朗斯基去郊游,在海边看到一个捕鳗鱼的船工。他从水里捞出一个刚宰杀的黑色的马脑袋,无数的小鳗鱼从上面游下来。船工还把手伸到马嘴里去掏剩下的鳗鱼。更多的细节我们就不在这里描述了。总之这个场景让奥斯卡的妈妈呕吐不已。鳗鱼是男性生殖器的象征,她在其中看到了自己的淫乱十分丑陋的那一面,从此得了心病,不断地用吃鱼来惩罚自己,最后中毒死亡。这种就是很典型的德国式的怪诞,马的头从水里被捞出来,也是一个隐喻,是要告诉人们,在熟悉的生活中,时刻隐藏着令人恶心和不安的元素。类似的细节在小说中还有很多,这些细节亦真亦幻,用奥斯卡变换着人称的嘴巴讲出来,构成了这本小说独特的美学风格。

通过这种怪诞,小说对市民阶层投以恶毒的嘲笑。奥斯卡个子矮,看其他人都得仰视。与此对应的是,怪诞比起庄严,也总处在低处,处在较低的社会阶层。但是以这种怪诞的视角来看,所谓的正常才是真正的荒诞不经。在第二次世界大战这样的历史事件里,参加者都是些蝇营狗苟的小市民,他们关心的只是自己身边那些鸡毛蒜皮的小事。真正犯下滔天罪行的纳粹党,就是由这些人组成的。

在这件事上,本书作者格拉斯和德国哲学家汉娜·阿伦特在1961年写下的那篇著名的文章《耶路撒冷的艾希曼》走到了一起。艾希曼是纳粹高官,将犹太人移送集中营的运输与屠杀作业大部分都是他负责的。但是在法庭上,他表现得就像一个和普通人毫无区别的小市民。阿伦特据此提出,很多时候邪恶并非以穷凶极恶的方式出现,相反,邪恶具有一种平庸的特性。正因为人们自甘平庸,缺乏思考能力,才会日积月累,在错误的思想带领下越走越远,犯下罪行,并且自己还认识不到。在《铁皮鼓》中,这样的人构成了所谓“正常”的世界,而这个世界在奥斯卡看来,却是另一种更高程度的怪诞。

最后,我们来回顾一下这本书的知识要点。

第一,《铁皮鼓》是德国在二战以后乃至整个二十世纪最伟大的文学作品。它在精神内核上承续了浪漫主义时代德国最伟大的精神遗产,并且以一种史诗般的宏大格局记载了第二次世界大战中的德国家庭生活。

第二,主人公奥斯卡从小具有特异功能,智力超群,能够用声音震碎玻璃。他的身份亦正亦邪,总是对看似正常的世界怀有破坏欲。

第三,在文体上,这本书对成长小说尤其是歌德的《威廉迈斯特的漫游时代》有一定的模仿和嘲弄,也受到了德国文学传统中古老的流浪汉小说文体的启发。

第四,怪诞是这部小说的主要美学特征。这是一种典型的德国式的美学风格,作者采用这种美学风格,是为了对德国的小市民阶层提出尖刻的讽刺。

第五,第二次世界大战这样的宏大历史事件也是由小市民构成的。小市民身上也有邪恶的部分,这是邪恶的平庸性决定的。

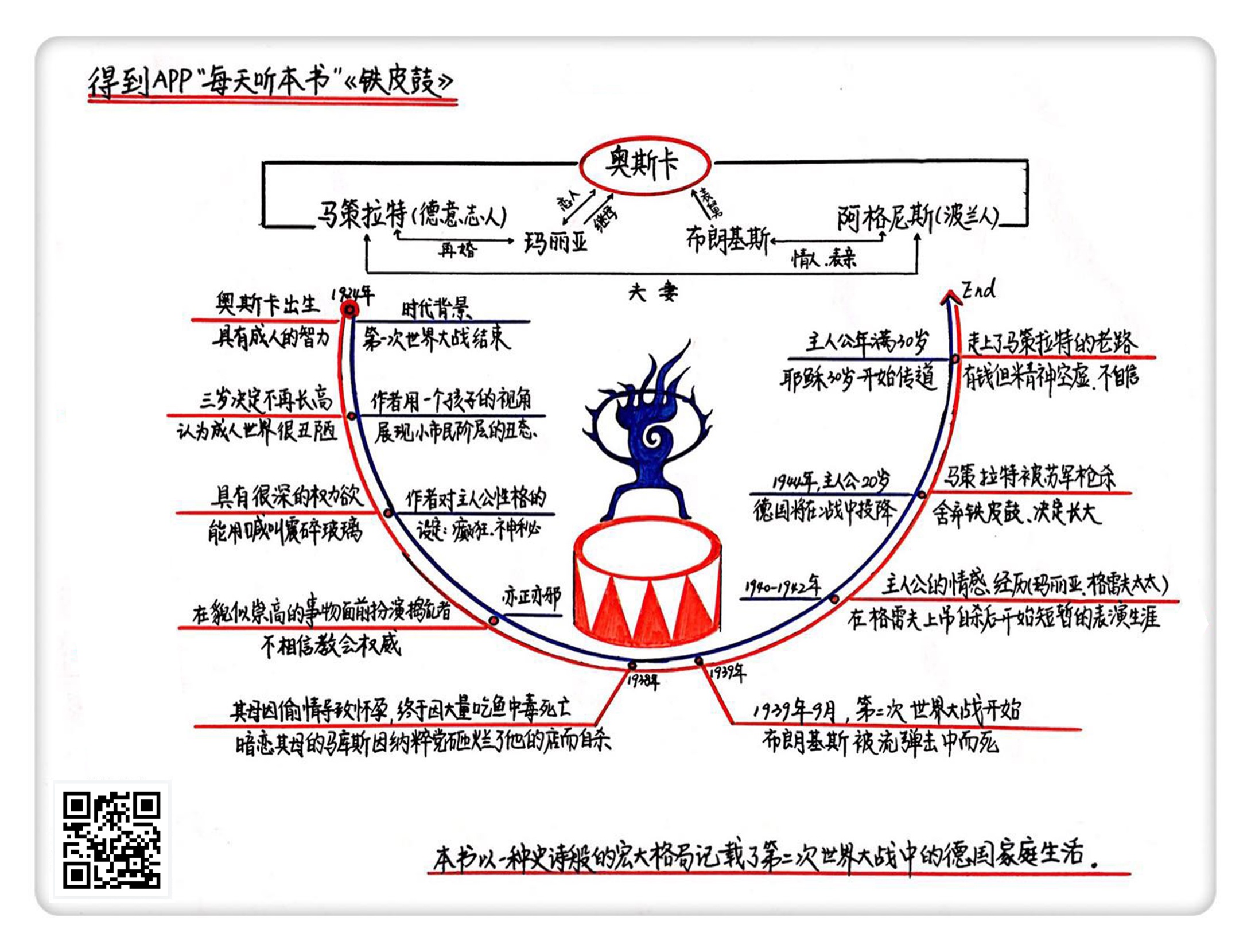

撰稿:黄昱宁工作室 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.《铁皮鼓》是德国在二战以后乃至整个二十世纪最伟大的文学作品。它在精神内核上承续了浪漫主义时代德国最伟大的精神遗产,并且以一种史诗般的宏大格局记载了第二次世界大战中的德国家庭生活。

2.怪诞是这部小说的主要美学特征。这是一种典型的德国式的美学风格,作者采用这种美学风格,是为了对德国的小市民阶层提出尖刻的讽刺。