《遣唐使》 裴鹏程解读

《遣唐使》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者东野治之是日本奈良大学文学系名誉教授、东京国立博物馆客座研究员、日本学士院会员,在研究古代日本对外交往史方面很有成就,2010年被日本政府授予“紫绶褒章”。这本《遣唐使》就是他在古代日本外交史领域的代表作。

关于本书

本书不仅呈现了更立体的遣唐使形象,而且重新解读了古代中日关系:遣唐使承担的功能不只是向唐朝学习先进文化,还有搜集情报等军事工作。虽然很多人认为中日是“一衣带水”的邻邦,实际上古代中日之间的往来并不密切。古代日本带有锁国的特质,它对中国的学习只有一百多年。

核心内容

第一部分:了解一下遣唐使的基本情况,他们是怎么来到唐朝的?到达唐朝后他们会经历什么?

第二部分:围绕遣唐使谈谈古代中日关系这个话题。为什么作者认为古代中日关系并不密切?古代日本对中国的学习其实很短暂,甚至日本并不是一个开放的国家呢?

你好,欢迎每天听本书,今天要为你介绍的书是《遣唐使》。

提到遣唐使,我们会想到这么几个符号,首先,遣唐使承前启后,它是古代中日友好往来的见证;其次,遣唐使是古代日本保持开放姿态,持续向中国学习的载体。

但今天这本书会告诉你,其实这两点并不准确,甚至是错误的。

先来介绍一下本书作者东野治之。他是日本奈良大学文学系名誉教授、东京国立博物馆客座研究员、日本学士院会员,专攻日本古代史和文化遗产史学,尤其是在研究古代日本对外交往史方面很有成就。因为他在历史研究领域的杰出贡献,2010年,东野治之被日本政府授予“紫绶褒章”。“紫绶褒章”是日本政府颁发的重要奖章之一,主要授予那些在学术、艺术、运动领域中贡献卓著的人。

东野治之教授在这本《遣唐使》中提到,其实遣唐使承担的功能不只是向唐朝学习先进文化,还有搜集情报等军事工作。另外,虽然很多人认为中日是“一衣带水”的邻邦,实际上古代中日之间的往来并不密切,遣唐使并不是古代中日友好往来的开始,反而宣告着双方外交互动的落幕。还有,古代日本对中国的学习其实挺短暂的,日本或许并不是一个开放的国家。

下面,我分两部分为你介绍这本书的精华内容:

第一部分先来了解一下遣唐使的基本情况,他们是怎么来到唐朝的?到达唐朝后他们会经历什么?

第二部分,我们围绕遣唐使谈谈古代中日关系这个话题。为什么作者认为古代中日关系并不密切?古代日本对中国的学习其实很短暂,甚至日本并不是一个开放的国家呢?

首先,我们了解一下遣唐使的基本情况。

谈到古代中日交往的历史,人们可能会联想到“遣唐使”这个词。其实,这个群体在历史上留下的细节非常少。因为,当时的日本还没有形成历史记录习惯,而在中国的史书中,日本也并不是个重要的角色。连文字记载都不多,考古遗迹更是少得可怜。

2004年,我国西安市东郊的一处考古发现引起了学界的广泛关注。西安东郊出土了一块墓志,这块墓志属于一位叫井真成的日本留学生。

墓志原文刻在一块边长约四十厘米的正方形石头上,共十二行,每行占十六个字的空间。虽然不到两百个字,但它却非常珍贵,不仅反映了当时日本派遣到唐朝留学生的情况,而且展现了八世纪前半期唐朝与日本的关系。

下面,我们以井真成为例,结合作者的研究,介绍一下遣唐使的基本情况。

根据墓志原文,墓志主人姓“井”,字“真成”,但这并不是他的真名。日本留学生来到唐朝后,都会给自己起一个中国式的名字。作者推测,井真成的日文原名可能是“葛井真成”。与井真成同行的留学生中,有一位很有名,他叫晁衡,日文原名是阿倍仲麻吕,跟大诗人李白是好朋友。

井真成的墓志中有四个字:“衔命留学”,也就是说井真成是日本朝廷派遣的,换句话说,他其实就是我们所说的“遣唐使”。

一千三百年前,遣唐使是怎么远渡大海来到唐朝的呢?

对于这个问题,墓志只使用了“驰骋”两个字。日本和唐朝之间隔着大海,遣唐使当然不可能是骑马奔驰而来。“驰骋”二字要强调的是,在那个时候,从日本赶来路途遥远、十分艰辛。

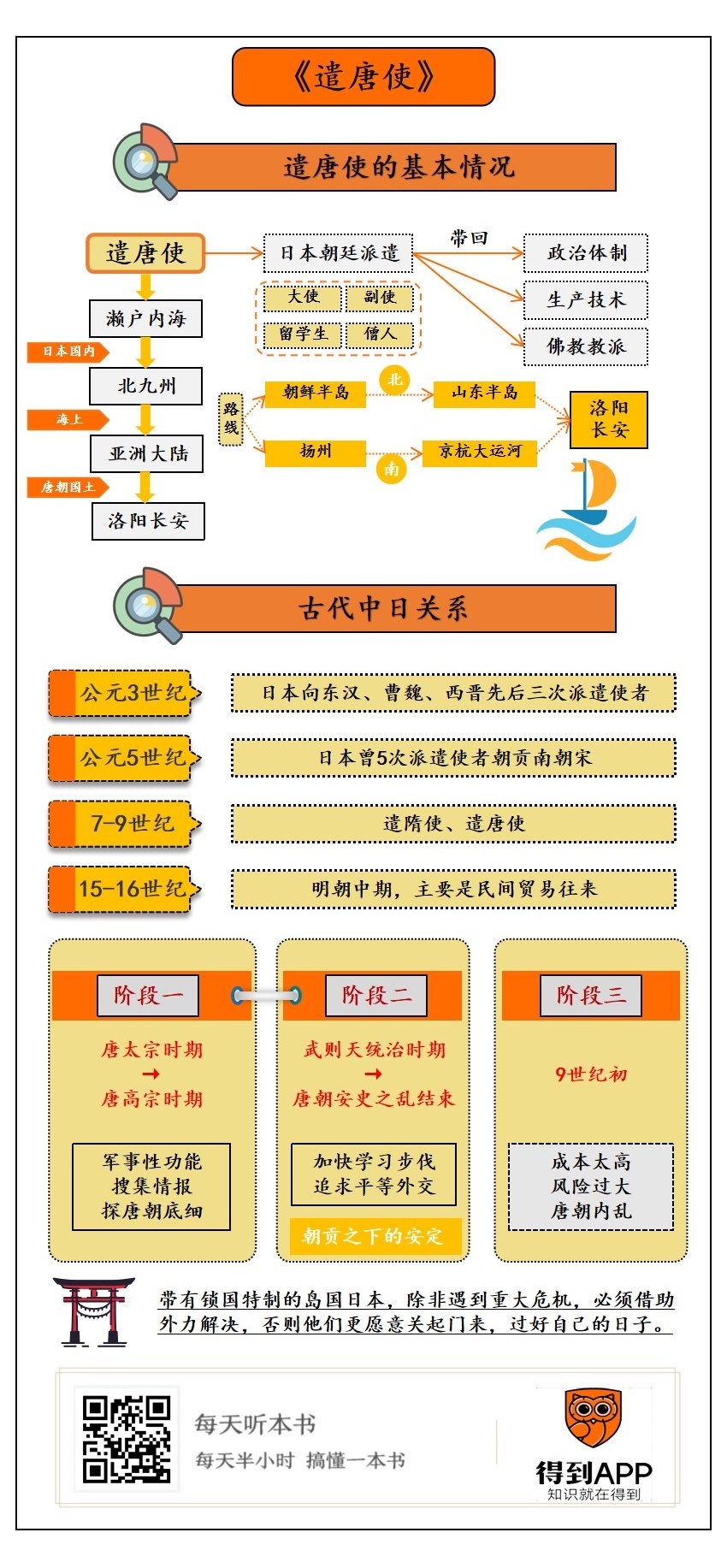

作者在书中提到,遣唐使的旅途主要分为三段:第一段是国内旅途,经过日本濑户内海达到北九州,这里是日本本土距离朝鲜半岛和中国最近的地方;第二段是海上旅途,从北九州出发,渡海登上亚洲大陆;第三段,是亚洲大陆范围内的旅途,也就是说,登上陆地后遣唐使还得继续赶陆路,最后到达洛阳和长安。

遣唐使团中,通常不只有一位使节,除了“大使”,还有“副使”。使团中还有大量的留学生和僧人。每次出海,使团规模可能多达四五百人,分坐四五艘船渡海。使团出行前会乘着船先前往大阪住吉,在住吉大社祈求神明保佑海上安全。之后,使团船队才向西离开日本。

在接下来的海上旅途中,使团可以选择南北两条不同的路线。北部路线是经过朝鲜半岛到达中国的山东半岛,再沿着黄河一路到达洛阳、长安。还有一条是南部路线,遣唐使离开北九州后向西南航行,再从中国的长江入海口或钱塘江入海口一带上岸,先去扬州,然后沿着京杭大运河到达洛阳。

听起来,这只是一些地名的罗列,其实实际的航行非常困难。除了有海上风浪,还有朝鲜半岛势力的阻挠。甚至,有的使团到达唐朝后,原路返回的时候还会遭到不测。

我们接着讲李白的好朋友晁衡的故事。晁衡在唐朝待了三十多年后,打算返回日本。船队中还有一位同行的人,他是扬州延光寺的高僧鉴真和尚。11年前,这位高僧答应日本友人的邀请,决心远赴东洋传扬佛法。之后鉴真先后五次率弟子渡海,但都被风浪所阻。这次是第六次。没想到,船队在途中又遇到了风暴,几艘航船被冲散。鉴真和其余两艘船各自开到了日本,而晁衡船却下落不明。李白得知消息后,以为晁衡遇难了,于是写下了七言绝句《哭晁卿衡》这篇名作。好在晁衡并没有丧生,他的船随风漂流到了今天的越南一带。虽然没有沉没,却被当地的盗贼袭击,全船死了一百七十多人,而晁衡幸运地活了下来。一年后,他与十多位幸存者历尽艰险,返回了长安。可紧接着,他又赶上安史之乱。到这个时候,离开唐朝的路已经变得很危险,晁衡便打消了回日本的念头,继续留在唐朝。

由于唐朝和日本之间本来就路途艰险,再加上唐朝物资丰富、文化繁荣,有不少人会像晁衡一样选择留在唐朝。晁衡来到唐朝后,努力学作诗文、参加科举,在唐朝做了官。甚至在安史之乱后,他担任了从二品的潞州大都督、兼御史中丞、北海郡开国公,食邑三千户。最后,他以七十三岁的高寿长眠于长安,埋骨唐土。

但遣唐使团中还是有很多不辱使命的人,他们会冒着危险把先进的政治体制、生产技术带回日本。其中,最让人动容的是一批批僧人。他们带回日本的,不仅有许多佛经,还有丰富的佛教教派。比如与晁衡一同入唐留学的,有一位僧人叫玄昉。他学习的是佛教中的法相宗。顺便说一下,从西天取经返回大唐的玄奘法师,就是法相宗的代表人物。玄昉学成之后,带着5000多卷经书和许多佛像回到日本弘法。我们前面说的鉴真和尚,后来成功东渡日本,他在日本本土开创了佛教律宗。2017年,导演陈凯歌拍过一部电影叫《妖猫传》,日本影星染谷将太饰演了一位法号为空海的僧人。历史上,空海于804年来到长安,在青龙寺学习密宗。两年后,他携带密宗典籍回到日本,在高雄山寺开创了具有日本特点的真言宗,对日本佛教的发展产生很大影响。

在整个8世纪,中日之间的佛教交流非常频繁,成为中日关系史上的一段佳话。

介绍完遣唐使的基本情况,我们看到遣唐使的旅途就像是连接古代日本和唐朝的管道,帮助日本源源不断地从唐朝体内汲取养分。由于古代中国在东亚世界处于领先地位,所以像古代朝鲜、古代越南、古代缅甸便长期在文化上学习中国、政治上作为中国的属国。而我们在习惯上也把古代日本看作是这样一个长期被古代中国影响的属国。古代中日关系真的这样紧密、友好吗?

作者提到,古代中日往来主要有四个时期:第一个时期是公元3世纪,日本曾向东汉、曹魏、西晋先后三次派遣使者。第二个时期是公元5世纪,日本曾五次派遣使者朝贡南朝宋。第三个时期是7-9世纪,也就是遣隋使、遣唐使那段历史。第四个时期是15-16世纪,也就是明朝中期,这个阶段主要是民间贸易往来。

看起来,古代日本跟古代中国的联系真不算少,其实古代日本跟古代朝鲜、越南很不一样。作者认为,古代日本并没有真正成为古代中国的属国,并且它对中国的学习并不持续不断的,而是主要集中在一个时间段。这就是古代中日交往的第三个时期,也就是我们今天讨论的隋唐时期。

为什么这个时期的交往非常重要呢?

这是因为,在古代中日交往的前两个阶段,日本岛内还没有摆脱原始的部落制,向中国派遣使者的,其实是一个叫“倭国”的政权。这个政权主要活跃于日本奈良县一带。那日本这个名称是怎么来的呢?我们后文会提到。

我们接着讲倭国的故事。为了在各个政权中脱颖而出,倭国统治者希望获得外部力量的支持和认可,因此想求助中国。但倭国势单力薄、技术有限,而且当时的中国也处于动荡时期,所以并没有形成稳定的来往。

随着倭国发展,倭国统治者需要更有效的管理手段、更先进的文化科技来强化统治,这个迫切的需要促成了古代日本与古代中国的第三次交往。

当然还有一个原因是,隋朝结束了南北长期分裂的局面,而且隋朝统治者不断出兵,试图把东北亚地区的高句丽也纳入版图。高句丽大致是今天的朝鲜以及中国的辽宁、吉林一带。朝鲜半岛长期在中日之间扮演着媒介角色。所以,隋朝军事行动的影响也传导到了远方的倭国。

说到这里,倭国好像跟古代朝鲜、古代越南的政权没什么区别,不都是一方面向强者称臣,避免自己被吞并或攻打;另一方面学习先进的经验技术,更好地管理自己的一亩三分地吗?

其实,倭国派遣使者到隋朝、唐朝,从一开始就不打算称臣。倭国自始至终在做一件事情,一方面积极学习中国,一方面寻求平等地位,甚至试着跟隋唐掰手腕。

弱小的倭国为什么会采取这样的态度呢?

在这里需要介绍一下当时倭国的情况。倭国当时的统治者是推古天皇,这是日本史上最重要的天皇之一。你或许没有想到,这是一位女天皇。日本历史上有八位女天皇,她是第一位。如果比较一下的话,她比唐朝的武则天年长70岁。

倭国的推古天皇面对的难题不比唐朝武则天少。最突出的一个问题是倭国没有形成稳定的政治体制,皇室内部斗争非常激烈。她的父亲、哥哥,以及两位弟弟都先后担任过天皇。尤其是两位弟弟担任天皇的时候,时间非常短,其中有一位甚至是被权臣杀死的。

而推古天皇这位能干的女统治者继位后,局面完全不一样了。她在位长达36年,对照中国的话,大致经历了隋文帝、隋炀帝、唐高祖、唐太宗四位皇帝的统治时间。她不仅结束了混乱的内斗,而且开启了一个新的时期,这就是“飞鸟时代”,日本从此逐渐建立起中央集权的天皇体制。作为日本历史上第一位女性天皇,她是如何稳定政局,并且开启日本新的历史呢?

她没法像武则天那样乾纲独断,因为天皇的权力并不稳固。所以,她很清楚只靠自己是没法给国家带来长久稳定的。她需要借助一位能力出众的男性来协理朝政。她有一位侄子曾经与自己争夺过王位,这就是圣德太子。但推古天皇不计前嫌,将圣德太子立为摄政王,支持他进行改革。

那接下来要怎么改革呢?

不妨向西方的隋朝取取经。隋朝是581年建立的,18年后,也就是在公元600年,推古天皇首次派遣使者访问隋朝。又过了18年,唐朝取代隋朝。在这期间,推古天皇共派遣了四批使者前往隋朝学习,也有人说可能是六次。不论多少次,有一点可以确认,派遣规模化使团的这种做法是推古天皇开创的。

话说回来,既然是向隋朝学习,面对强大的隋朝,倭国是不是要毕恭毕敬呢?

虽然是来学习,推古天皇非但没有低声下气,反而一改过去甘为中国从属国的提法,要求与中国建立平等的外交关系。我们来看一下第一批遣隋使的行动。

公元600年的正月,朝鲜半岛的高句丽向隋朝进贡。本书作者推测,倭国的遣隋使有可能一同造访了隋朝。倭国使者见到了隋文帝,文帝对远道而来的访团很感兴趣,就让使者简单介绍一下倭国的情况。没想到,隋文帝获得答复是:倭国统治者把天当作兄长,把太阳当作弟弟,天没有亮的时候听政,太阳出来之后就不再处理政务了。

隋文帝觉得,倭国统治者竟然与上天和太阳称兄道弟,太过分了,责令日本改掉这个坏习惯。那倭国对于隋文帝的要求有什么反应呢?

我们接着看第二次遣隋使来访。607年,第二批遣隋使到访隋朝。当时的隋朝皇帝是隋文帝之子隋炀帝。使者呈上了国书,其中有这样一句:日出处天子致书日没处天子无恙。翻译过来就是:作为“日出处天子”的倭国天皇向“日没处天子”的隋朝皇帝发来问候。

隋炀帝认为“天无二日,民无二主”,自己才是受命于天的唯一人选,东部蛮夷之地的倭国统治者竟然以天子自居,而且还自诩“日出处天子”,因此非常生气。

不过,在倭国使者看来,这明明是重视隋朝皇帝意见的表现啊。隋文帝不是认为倭国国王“以天为兄”不好嘛,所以倭国天皇就降一辈,使用了“天子”这个名号,没想到,又惹得隋炀帝不开心了。

作者认为,倭国天皇并不是故意挑衅隋朝皇帝,相反,倭国表现得有礼有节,挖空心思在跟隋朝拉关系。因为,倭国了解到隋文帝和隋炀帝都支持佛教发展,两人都受过菩萨戒。前面提到的“日出处”和“日没处”其实是借用了佛经《大智度论》里的表达方式,来说明倭国和隋朝在方位上是一东一西。而且,倭国还把隋炀帝称为“海西菩萨天子”,遣隋使团中也有许多僧人跟团。你看,倭国其实是希望借助佛教来拉近两国关系,既不想卑躬屈膝,也不想高人一等。

可惜,倭国想要与隋朝实现平等关系的目的并没有达到。还没有来得及进一步争取,隋朝就灭亡了,唐朝建立。日本继续派遣使者学习唐朝的官僚体制,推行改革,废除大豪族垄断政权的体制,国力迅速提升。

唐朝在中国古代历史的位置可不一般,它是汉朝之后古代中国的又一个顶峰。我们都知道,李世民被称作“天可汗”,也就是说,唐朝在整个亚洲地区都有很大的影响力。那倭国在这个时候对中国的姿态有没有变得顺服呢?

答案是:并没有。日本向唐朝共派遣使节十多次,具体次数说法不一,少则十一次,多则二十次。总的来说可以分为初期、盛期、末期三个阶段。在这三个阶段,倭国的外交姿态有所不同,但并没有低声下气。我们分别看一下。

遣唐使的第一个阶段是唐太宗到唐高宗时期,在这个阶段,倭国不仅没有向国力鼎盛的唐朝服软,反而与唐朝进行了一次试探性的对决。

倭国在学习隋唐制度的过程中变得强大起来,所以更急切地追求平等,甚至想跟唐朝掰掰手腕。当然,倭国也并没有能力主动跟唐朝发动战争,于是找了个小弟,在小弟家的地盘上打了一仗。

这个小弟就是朝鲜半岛的百济。我们前面说过,隋唐时期,在今天朝鲜一带有个叫高句丽的政权。其实在朝鲜半岛南部还有两个国家,西南是百济,东南是新罗。由于日本国土没有和中国接壤,古代中国的汉字、佛教、制陶技术和其它文化,就需要通过朝鲜半岛传入日本。发挥作用最大的是百济。所以,百济与倭国一直保持着良好关系。百济也常常获得倭国的物资和军事援助,所以能在和新罗、高句丽的对抗中不落下风,甚至经常趁乱抢占新罗的城池。

唐高宗上台后,要求百济把抢占新罗的城池给对方还回去。百济认为,唐朝反复打高句丽都打不下来,自己的国土又没跟唐朝直接接壤,怕它干什么。再加上倭国撑腰,百济就没把唐高宗的警告当回事。结果,唐朝联合新罗军队,打败了百济和倭国联军,甚至灭掉了百济国。这次战役被称为“白村江之战”或“白江口之战”。这是历史上,日本和中国的第一次交锋。

在这个阶段,遣唐使承担的功能主要是军事性的,比如搜集情报,探探唐朝的底细。但百济灭国的事情,对日本造成了很大冲击,倭国与唐朝签订朝贡协议,约定二十年进贡一次。

从此,日本开始加快步伐学习唐朝的制度和文化。遣唐使的历史进入到第二个阶段。作者把它称作是“朝贡之下的安定”。这个阶段从武则天统治时期,持续到唐朝安史之乱结束,共七十多年。

你可能会觉得,倭国既然吃了败仗,还签了朝贡协议,这回是不是会对唐朝服服帖帖呢?依然没有。倭国一方面努力学习,另一方面还在追求平等外交。

先说学习,倭国天皇模仿唐朝长安城建立了藤原京,并以《唐律》为蓝本制定了《大宝律令》,将倭国一百年来改革的成果制度化,为中央集权国家形成奠定了法治基础。

再看外交,前面提到过,遣隋使在向隋炀帝递交国书的时候,因为称谓问题惹得隋炀帝大怒。所以遣唐使想到一个办法,那就是干脆不递交国书。没有国书,称谓问题不就能绕过去了吗。

不过,唐朝自始至终只把倭国当藩属国看,所以接见遣唐使后,也会以宗主国的身份下发国书,国书中必然会提到倭国的藩属地位。遣唐使如果把这样的国书交到倭国天皇手里,天皇肯定也不满意。于是,遣唐使决定,国书带回国后就不上交给天皇了。

你可能发现,我们在前面一直提到的是“倭国”而不是日本。倭国最初是个奈良一带的小部落,后来中国统治者用这个词来指代日本地区的政权。那日本这个名字是什么时候出现的呢?

作者猜测,这可能是中国皇帝授予的。

“日本”的意思就是“太阳原本升起的地方”。这好像有点奇怪,毕竟唐朝皇帝自认为是天下主宰,为什么会给一个藩属国起这样一个听起来“高大上”的名字呢?

这里可能有两个原因。首先,“倭”这个词本来是中原人对华南地区人们的蔑称。唐朝统治者也清楚这一点。后来,武则天在对倭国的国书中就改用了“日本”这个名称。看起来,“日本”这个词和当初激怒隋炀帝的“日出处”那个词有点类似。不过,“日出”对应的就是“日落”,会有挑衅的意思。“日本”这个词的含义就比较单纯了。它不仅没有挑衅的含义,而且体现了唐朝位于天下之中,日本只是太阳升起那个方向的一个遥远国家。

还有一个原因是,唐朝皇帝认为,自己作为天下之主,拥有赋予藩属国名称的权力。所以就把“日本”这样一个还不错的名字赏赐给倭国了。试想一下,如果倭国天皇主动提出要把国名改为“日本”,遇到一个不开明的唐朝皇帝,不见得会同意。

到这里,你是否还有疑问,不管怎么说,毕竟唐朝打败了日本,为什么日本还敢这么执意地追求平等呢?

其实最初“倭国-百济联军”被“新罗-唐朝联军”打败后,天皇也担心唐朝会进攻日本,于是在本州岛西部和九州岛北部增筑大量烽火台,布置重兵防守。然而,唐朝在击破高句丽之后,由于西部吐蕃的威胁,没能向日本本土出兵。很快,朝鲜半岛的新罗也趁机把势力扩展到整个朝鲜半岛。这时,东亚世界出现了某种平衡,唐朝对日本本土的威胁也就在一定程度上解除了。

就这样,日本一边固执地追求平等,一边努力学习。经过一百多年,日本基本上学到了唐朝政治管理、社会文化、生产技术方面的精髓。甚至有学者说,遣唐使“把唐朝搬到了日本”,日本就像牛一样用最快的速度把最好的草料都吞下去。而随着草料一点点减少,日本对于出访唐朝的需求也将变得不再强烈。

遣唐使的第三个阶段是9世纪初,这是遣唐使历史的尾声,也是古代日本向古代中国学习的尾声。这一幕的出现有很多原因。

首先是成本太高,日本派遣使者到唐朝绝不能空着手,总得挑选当地最好的土特产作为贡品,这是一笔巨额开销。而航海物资也是一笔很大的开销。当能够学习的东西变少了,收益递减的时候,这件事情就不那么值得做了。

其次,出使唐朝是个充满危险的事情,常常遇到风浪和海盗,但出使活动的出发、归国日期有严格限制,所以有不少人迫于压力匆忙赶路,导致葬身大海。还有不少人到唐朝后不愿意再冒险返回日本,这一切导致最终安全返回日本的人员只有出使时的六成左右。

另外,安史之乱以后,唐朝内部出现许多问题,内有藩镇割据,外有外族侵扰,即使遣唐使历经艰险抵达唐朝国土,也很可能遇到血腥战争,即使进入唐朝都城,还有可能遇到宫廷政变。所以,894年,由于唐朝的内乱,日本天皇决定此后不再派遣遣唐使了。

最后,我们来思考一个问题,日本是开化的国家吗?

提到日本的特征,有这样一个被大家普遍接受的观点:日本偏安孤岛、资源有限,但它始终保持开放态度,谦虚学习。古代中国先进,所以学习中国;近代欧洲强大,所以脱亚入欧;二战中美国打败日本,所以,日本直到今天仍然跟美国客客气气。

但作者提到一点,其实日本在本质上带有锁国的性质。日本起步比较晚,直到中国隋朝以前,日本还处在原始部落状态。遣隋使与遣唐使在一百多年间,迅速提升了日本的文明水平。但从10世纪开始,也就是中国进入晚唐和五代,日本进入平安时代,除了丰臣秀吉下令出征朝鲜这次异想天开的行动以外,日本朝廷和幕府里的要员没几个人亲眼见过中国和朝鲜。

遣唐使落幕后的几百年,日本关闭国门。我们可以说,这是因为,日本决定接下来要努力消化从中国学来的东西,逐步孕育属于日本的独特文化。或许也可以说,带有锁国特质的岛国日本,除非遇到重大危机,必须借助外力解决,否则他们更愿意关起门来,过好自己的日子。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

遣唐使承担的功能不只是向唐朝学习先进文化,还有搜集情报等军事工作。

-

虽然很多人认为中日是“一衣带水”的邻邦,实际上古代中日之间的往来并不密切,遣唐使并不是古代中日友好往来的开始,反而宣告着双方外交互动的落幕。

-

带有锁国特质的岛国日本,除非遇到重大危机,必须借助外力解决,否则他们更愿意关起门来,过好自己的日子。