《近代中国的银行业》 裴鹏程解读

《近代中国的银行业》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者是美国达特茅斯州立大学历史系教授程麟荪,他在攻读博士时就已经开始研究“近代中国的银行业”这个话题。

关于本书

他通过本书,用不到300页的篇幅,细致梳理了中国本土银行从清末诞生到日本全面侵华这四十多年的发展历史,填补了研究空白。

核心内容

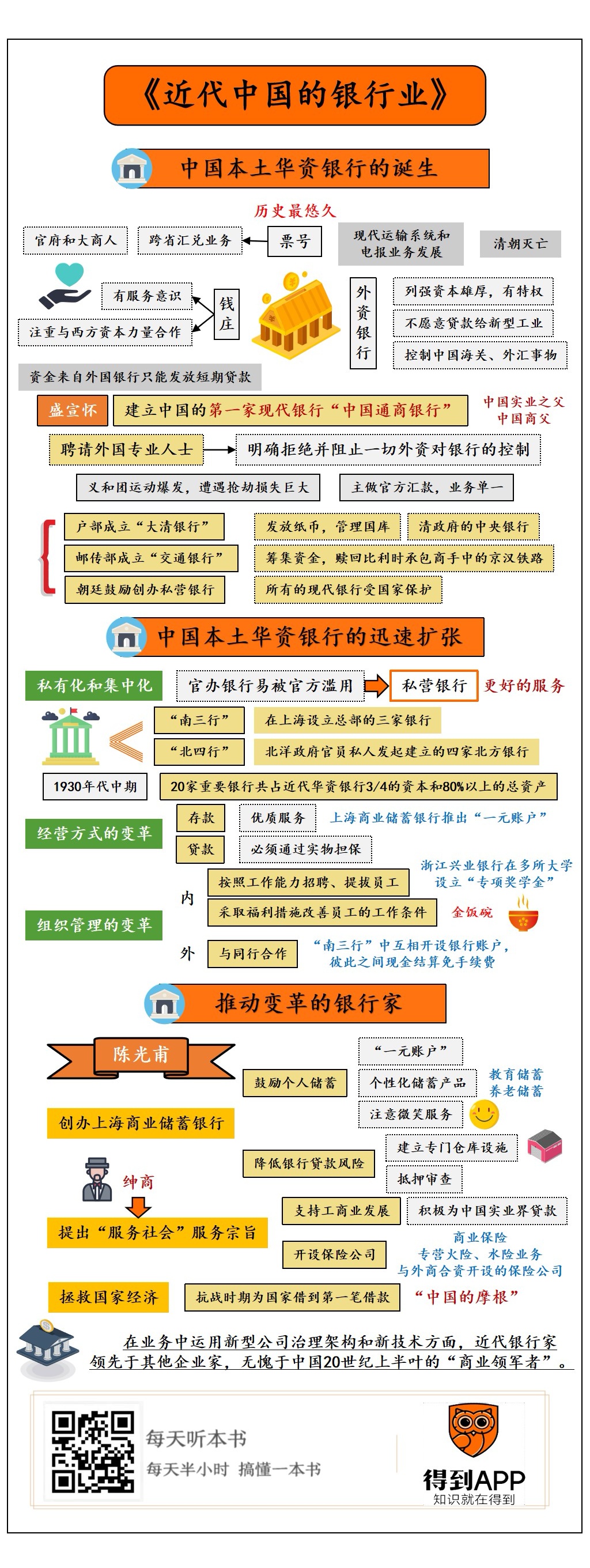

一、票号、钱庄、外资银行“三分天下”,中国本土的华资银行是怎么诞生的?

二、艰难环境中,中国本土华资银行如何迅速扩张?

三、那些为银行掌舵的杰出管理者,为中国现代化做出了什么贡献?

你好,欢迎每天听本书,今天为你介绍的是《近代中国的银行业》。

银行是现代金融的象征之一,生活在今天,银行必不可少。但对于中国人来说,银行其实是舶来品。中国本土的第一家银行“中国通商银行”是1897年出现的,到现在只有一百多年的历史。

回到19世纪末,中国本土银行的生存环境其实非常恶劣。外资银行已经登陆中国半个多世纪,它们背靠列强,占据了中国金融市场1/3的份额。另外,从清朝中期就发展起来的票号,依靠与清政府稳定的业务关系,在全国撒下一张金融大网。还有,江南地区的“钱庄”,凭借灵活的服务方式,以及和外资的密切往来,在中国金融市场保持着巨大影响力。外资银行、票号、钱庄这三类金融机构相互补充、合作,垄断了中国的金融市场。本土银行几乎没有任何生存空间。

而且,中国第一家本土银行刚诞生三年,中国就爆发了义和团运动和八国联军侵华战争。清朝灭亡后,中国陷入长期军阀混战,社会动荡不堪。但即使面对这样的情况,中国银行业仍然逆势扩张。到日本全面侵华前的1936年,中国金融市场的格局发生了颠覆性变化。中国本土银行在中国金融市场中所占份额竟然超过3/4。

中国本土银行是怎么在逆境中诞生、成长的?

今天这本《近代中国的银行业》用不到300页的篇幅,细致梳理了中国本土银行从清末诞生到日本全面侵华这四十多年的发展历史,填补了研究空白。作者是美国达特茅斯州立大学历史系教授程麟荪。“近代中国的银行业”这个话题,程麟荪教授在攻读博士时就已经开始研究了。

作者发现,虽然近代中国的历史充满坎坷,但银行业的发展却十分振奋人心。银行业发展并没有靠政府扶持,而是主动对自身的经营方式和组织管理进行了变革。这些变革,不仅打造出中国金融业第一个“黄金时代”,而且推动了中国现代化进程。在这背后,那些为银行掌舵的杰出管理者功不可没,他们把西方金融理念和中国商业传统相结合,引领了当时中国的现代企业转型。著名企业家陈东升有句话说得非常好:“当代中国企业家是站在近代第一个黄金时代那些先辈肩膀上的。”

下面,我们分三部分介绍这本书的精华内容。

第一部分先看一下,既然近代中国,票号、钱庄、外资银行已经在金融领域“三分天下”,中国本土的华资银行是怎么诞生的?

第二部分我们重点看,艰难环境中,中国本土华资银行如何迅速扩张?

第三部分,再看那些为银行掌舵的杰出管理者,为中国现代化做出了什么贡献?

首先看,中国本土的华资银行是怎么诞生的?

清末中国的金融市场,票号、钱庄、外资银行“三足鼎立”,各占1/3左右的比重。

其中票号的历史最悠久,在清朝初年,票号依靠办理各种跨省汇兑业务,和官府、富商结成稳固的合作关系。跨省汇款业务利润巨大,久而久之,票号就不再关注其它新生业务了。比如,中国的现代工业发展需要贷款,贷款这项业务红利巨大,但票号懒得去做。还有,票号的主要客户是官府和大商人,中小商户的那点利润,票号根本不放在眼里。甚至,除了老主顾,一些新的客户上门办业务,票号不经了解就直接给拒绝了。后来,随着现代运输系统和电报业务发展,原本很麻烦的汇款业务变得方便起来,票号的优势逐渐消失了。最终,清朝灭亡,给票号带来致命一击。曾经抱在怀里的那棵摇钱树轰然倒下,票号也很快消失了。

面对近代中国各类新的金融需求,票号固守传统业务,拒绝改变所以崩溃。那其他金融机构可以抓住机会吗?

江南地区的钱庄跟票号不一样,首先,钱庄十分灵活,很有服务意识。顾客可以在半夜敲门借钱。汇款的时候,钱庄会派人把钱送到收款人住所,而不是要求收款人来取钱。其次,钱庄特别注重与西方资本力量的合作。钱庄先从外资银行获得贷款,再转手把钱借给中国商人。所以钱庄的生命力比票号强很多。但钱庄的弊端也很突出。钱庄很大一部分资金来自外国银行,外国银行随时可以收回贷款,所以大多数钱庄只能向商人发放短期贷款。但近代中国要兴办纺织、钢铁这些实业,需要长期贷款,钱庄便没法满足了。这直接限制了钱庄的发展。

眼看着,近代中国金融市场的份额大头,要被外资银行占去了。外资银行有很多优势,背后是列强,资本雄厚。列强和清政府签署了不平等条约,这些外资银行可以从中获得许多特权。但外资银行毕竟是外来客,它们来到中国主要目的是赚钱,并不会为中国经济发展考虑。一些新兴工业需要长期贷款,外资银行看着中国底子薄,社会又动荡,都不太愿意贷款。

另一方面,不少中国人认识到,外资银行在中国大地上像癌细胞一样扩散,于国于民都是灾难。尤其是,清政府为了偿还各种赔款,常常向财大气粗的外资银行借款。作为抵押,外资银行借机控制了中国的海关、外汇事务。

所以,很多人都意识到,必须成立中国本土的银行。较早明确提出这件想法的,是太平天国领导者洪仁玕。1859年,洪仁玕就提出要建设现代化银行,让中国变得富裕。由于几年后太平天国就被镇压了,设立银行的事情没能落实。

不过,设立中国本土银行已经是一个不可逆转的趋势了。李鸿章是洋务运动的重要领导者,他在1885年和1887年就两次认真考虑过,要创建一家中外合资银行。洋务派代表人物盛宣怀也说:“非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持”。

请注意,这位盛宣怀被后人称为“中国实业之父”“中国商父”,他创造了十多项“中国第一”。中国第一个民营股份制企业、第一个电报局、第一条铁路干线、第一个钢铁联合企业、第一个勘矿公司都是他设立的。正因为这样的经历,他特别清楚,一家本土银行,对于中国工商业发展意味着什么。

所以,他又创造了一个“中国第一”。这就是中国的第一家现代银行“中国通商银行”。

银行设立之初,盛宣怀就想办法从根上把这家现代银行和中国传统的金融习俗切割开。他强调:“银行用人办事,悉以汇丰章程为准则。”汇丰是一家世界知名的老牌银行。中国通商银行聘请了曾在汇丰工作20年的英国银行家美德兰担任首任总经理。银行的总会计师,以及其他职位也都委托给外国专业人士。一些外国人看到机会,提出把中国通商银行和外资银行合并。盛宣怀明确拒绝,并且阻止一切外资对银行的控制。

由于盛宣怀还从事铁路、电报、钢铁、纺织行业,这些企业就都成为中国通商银行的客户。中国通商银行很快在金融市场站稳脚跟。但正当中国通商银行的业务蒸蒸日上,义和团运动爆发了。中国通商银行的北京分行和天津分行被抢劫,损失巨大。更关键的是,中国通商银行作为中国第一家银行,业务比较单一,主要做官方汇款。但我们知道,现代银行的基础业务,应该是从公众那里吸收存款。这一点一直没有被中国通商银行重视。

所以,中国通商银行的经营情况到后来不断下滑,没能达到盛宣怀心中的目标,成为他商业、工业帝国的基石。但中国通商银行的大胆实践,证明中国自己创建现代银行是完全办得到的。

很快,中国出现了多家银行。户部发起成立了“大清银行”,相当于清政府的中央银行,发行纸币、管理国库。后来邮传部成立“交通银行”。“交通银行”最初的目的很单一,主要是为了筹集资金,赎回比利时承包商手里的京汉铁路。

朝廷还鼓励创办私营银行,宣布所有的现代银行都受到国家保护,保护现代银行业务是地方官员的职责。1905年有位叫林维元的前官员,打算筹集私人资本开办实业银行,后来,皇帝特地表彰了他,授予他官职。在这样的风气下,一批私营银行也纷纷出现了。

虽说中国陆陆续续出现本土银行,但这些新生银行的竞争对手,那可是财力雄厚的外资银行。而且,当时的中国既有列强侵略、军阀混战,还不时发生饥荒、水灾,放在国际环境来说,还有世界经济危机带来的震荡。那些新生的华资银行,接下来应该如何继续存活,并且发展壮大呢?

按常理说,既然现代银行那么重要,政府当然要想办法扶持。而且,一家银行要想迅速壮大,最快的方法,就是拿几笔大单,政府发放的公债就是这样的大单。

所以,很多研究都认为,华资银行与政府关系密切,通过投机公债大发横财,最终壮大。

作者查阅大量资料,给出的答案是,其实政府公债,并没有给华资银行带来多少好处。

从时间上说,华资银行大量买入公债是1921年之后的事情。但根据1925年的数据,当时华资银行在中国金融市场的资力占比是40.9%,已经超过外资银行。换句话说,华资银行在大量买入公债前,就已经在中国金融市场上站稳脚跟。

从公债购入量来说,华资银行购买的公债,在总资产中占比一直都很少。从1911年到1936年,华资银行持有的公债,从没有超过银行总资产的8%。

再看公债的实际作用。由于政府经常不按时还债,那些公债并没给华资银行带来多大利润。纵观近代中国的大小银行,只要是把公债投机和对政府放款作为主营业务,一般都很短命。1925年以前倒闭的18家银行中,直接由于公债投机而倒闭停业的,就有6家。而那些对近代中国银行业扩张贡献巨大的大型华资银行,都不乐意购买公债。

不依靠政府公债,华资银行靠什么壮大呢?

促进华资银行发展的因素有很多。比如,1919年五四运动后中国民众的民族意识觉醒,民众纷纷抵制外资银行,这给华资银行发展腾出一点空间。还有,第一次世界大战期间,列强忙着打仗,中国本土的工业获得发展机会,中国银行业通过给本土工业提供长期贷款,也获得进一步发展。另外,政府实施了一些有利政策,这也是华资银行发展的重要原因。

但作者认为,这些都不是最主要的,促进华资银行扩张最关键的因素实际上来自银行本身。

首先是银行的私有化和集中化。

中国近代最初几家银行几乎都是官方创办的。但官办银行很容易被官方滥用。清朝灭亡后,地方军阀把控了银行,于是大量发行纸币,搜刮民间财富,然后再拿这些钱去打仗。这种做法违背经济规律,造成银行快速破产。1916年到1920年,五年里就有8家官方银行破产。1926年到1927年,一年内就有十个省的省级银行破产或重组。

官方银行这条路走不通,私营银行的机会就来了。1912年到1915年,中国就新成立了29家私营银行。到1925年底,中国已经有132家私营银行。这些银行是私人出资建设的,没有政府当靠山,只能通过更好的服务来维持生存,这反倒吸引了很多客户。一些优秀的私营银行迅速成长起来,最有名的是“南三行”和“北四行”。“南三行”是指在上海设立总部的三家银行,“北四行”是指由北洋政府官员私人发起建立的四家北方银行。

但银行绝不是私营化就能生存的。因为储户数量有限,社会贷款需求也有限,银行之间会存在激烈竞争,出现“大鱼吃小鱼”的情况。银行业确实在发展,但银行数量却在减少,最终金融领域只会剩下少数大银行,这是金融领域的一个普遍现象。比如英国1825年有715家银行,1913年减少到88家,1929年进一步减少到34家,这34家银行最终掌控着社会的金融资产。

近代中国银行业也朝着集中化的趋势发展。到1930年代中期,近代华资银行有3/4的资本和80%以上的总资产属于20家重要银行。其中最重要的有九家银行,分别是中国银行、交通银行、“南三行”和“北四行”。这九家银行的总资产几乎达到30亿元,占到中国所有银行总资产的一半,它们的发展也将决定近代中国金融业的发展水平。

对我们来说,搞清楚这些大银行的成功原因,也就能解释为什么近代华资银行能成功了。

私有化和集中化只是帮助华资银行站稳脚跟。华资银行能在市场上具有竞争力,是因为经营方式和管理方式实现了突破性变革。

我们先看经营方式上的变革。

银行要想存活,第一步是吸取存款,增加资本来源,这是银行的生命线,开展一切业务的基础。但传统中国家庭有个习惯,有了金银,要么藏在家里,要么买房置地,没人愿意把钱交给陌生人。

为了吸引民众存款,华资银行的管理者花了不少心思,比如,在各大报纸投放广告,在剧院和公园分发小册子。但只是宣传还不够,存款业务本身得有吸引力。这时,“南三行”之一的上海商业储蓄银行推出“一元账户”。也就是说,客户只要有一元钱,就可以在银行开户,获得银行全套服务。有位顾客不太相信,他拿了100元要求开100个账户。结果,工作人员毫无怨言,面带微笑耐心地满足了他的要求。这种如沐春风的服务态度,与趾高气扬的外资银行形成鲜明对比。就这样,华资银行吸引了越来越多的民众前来储蓄。

有了存款还不够,银行要想发展,还得把钱借出去,收利息。但那个时候的中国并不太平,工厂商铺倒闭是常有的事情,另外还有可能发生战争。怎么能保证借出去的钱,顺利收回来呢?

华资银行想到一个办法,规定贷款必须通过实物担保。比如,商人可以通过抵押商品来获得贷款;制造企业可以把原材料或者成品存入银行的仓库,来换取贷款;工业建设需要长期融资,那可以把建筑和机械设备作为抵押担保来贷款。

传统社会里的关系和面子就行不通了,甚至武力也不好用了。1925年,军阀张作霖要向中国银行贷款,但他拿不出可以抵押的实物,就来硬的,把中国银行的负责人张嘉璈拉去拘留,但银行硬是不给贷款。

实物抵押要比个人信用安全得多,通过恪守这条准则,这些华资银行在那不安定的几十年里获取了巨额利润。

不过,只是变革银行的业务方式还是不够。华资银行能够长期发展,其实是因为组织管理发生了变革。

传统的中国社会是个人情社会,遇到能够赚钱的机会,一定要把亲朋好友拉去,有福同享。但裙带关系会伤害到组织利益。对此,华资银行彻底打破了通过关系招人的传统,规定必须按照工作能力招聘、提拔员工。

为了能招到高水平员工,银行下了不少功夫。比如浙江兴业银行在多所大学设立“专项奖学金”。这些奖学金用来资助排名前二十的贫困生。银行会为成绩优秀的学生资助三四年的大学学习,而获奖者必须签署一份书面文件,承诺学习金融专业,并允许这家银行优先聘用他们。

对于入职的员工,银行还特别注重采取一系列福利措施来改善员工的工作条件。比如交通银行规定,每位员工每年有60天带薪病假、30天家庭紧急事假。如果员工在三年内休病假、家庭紧急事假少于30天,他会获得一份额外薪金作为奖励。

有这样优厚的待遇,在银行上班,那就是捧了个“金饭碗”。银行员工对工作非常满意,都渴望为银行发展贡献自己的力量。

银行的组织管理改革,不只对内,也包括与同行的合作。比如,“南三行”之间互相开设银行账户,彼此之间的现金结算可以免手续费。这些措施,无形中让银行共同增强了实力。银行间的合作还包括抱团取暖。银行是个香饽饽,民国政府时不时就来占把便宜。为了银行的利益,这些大银行会组成联合会,几家银行的负责人一同出面来应对当时发生的各种危机。

这些华资银行在中国现代经济发展中发挥了什么作用呢?

银行最基础的社会价值,是服务工商业发展。近代华资银行在不断扩张中,直接或间接地推动了中国现代工业的发展。本书作者程麟荪的导师柯伟林教授,在序言里提到这样一句话:“中国银行业的变革不仅促进了资本主义在中国的发展,同时让当代国有银行的前身纷纷建立。”

近代华资银行能够取得那么大成绩,经营方式的变革和组织管理的变革是关键。如果我们继续追溯的话,你会发现,根本因素其实是背后推动变革的银行家。

他们的伟大之处,不仅在于促进了近代中国银行的发展,更在于,把西方金融理念和中国传统商业相结合,为中国企业现代化发展蹚出一条路来。

下面,我们选择一位代表,具体了解一下那个时代的杰出银行家。

提到中国现代银行的重大创新,陈光甫不得不提。他从美国读书回国后,在江苏银行开始了他的职业生涯。江苏银行是一家国有银行。陈光甫很清楚,银行要取得成功,必须在业务各个方面采用新技术、新方法。和政府关系密切的国有银行更要大胆变革。

他在任职期间,三天两头就会搞出一项创新。江苏银行总部原本设在江苏省会,但为了更好地拓展业务,他打破惯例,把江苏银行总部迁到中国的金融、商业中心上海。然后,对标外资银行建设江苏银行。

后来,陈光甫创办了上海商业储蓄银行。这个银行是大家公认的,办得最好的一家银行。当时很多银行,都把发行纸币作为主要利润来源。但过度依赖发行纸币,相当于在给银行挖坑。发生战乱或者遇到经济危机的时候,挤兑狂潮会让银行立刻垮掉。考虑到这一点,上海商业储蓄银行从没申请发行纸币的特权,而是专注于吸收公众存款。

为了鼓励个人储蓄,陈光甫拿出不少好办法,我们前面提到的,允许用一元钱开立储蓄账户这个办法,就是他想出来的。他还推动银行推出许多个性化储蓄产品,比如教育储蓄、养老储蓄。他还经常跟员工讲,要注意微笑服务,让中国储户在本土银行获得超过外资银行的服务体验。

为了降低银行贷款风险,上海商业储蓄银行花大价钱建立了专门的仓库设施,用来存放贷款抵押物。这家银行还率先尝试,把办公楼或工厂库存作为抵押发放贷款。条件是,贷款公司必须公开账簿,接受银行审查。

你看,无论是注重服务体验,还是抵押审查,一百年前陈光甫强调的事情,直到今天,银行业仍然在重视。

陈光甫之所以是一位伟大的企业家,不仅因为他在银行业引领了很多创新,更在于他把中国传统商业精神融入银行业,让银行不只是营利机构,同时也是富有社会责任的企业。

儒家伦理强调,每个高尚的人都有责任为国家和社会服务。对于商人来说,他们就应该像地方的绅士一样,作为“绅商”,肩负起社会责任。

近代中国,许多中国人都意识到,增强国家经济实力才能让中国摆脱贫困和侵略。所以,许多知识分子都投身于工商企业的经营。陈光甫就是其中的代表,他经营银行,想的不只是营利,还有拯救国家。

陈光甫给上海商业储蓄银行定下的服务宗旨是“服务社会”。他多次提到:“服务社会”是“我行的第二生命……在我行十八年的历史中,这一宗旨从未改变。”为了让每一位员工都能理解这一宗旨,他特地邀请著名学者给员工开专题学习会。工作之余,他还给银行职员分发儒家经典,鼓励他们“时时浏览”。

具体怎么服务社会呢?

积极给中国实业界贷款,支持工商业发展是一方面,其实,陈光甫自己也在与银行相关的领域大胆探索。比如,他开了三家保险公司,一家从事商业保险,一家专营火险、水险业务,还有一家与外商合资开设的保险公司。后来,陈光甫还创办了中国最早的旅行服务机构。

请注意,到这个时候,陈光甫管理的银行,已经不再只是一家单纯的金融机构,而在逐渐孵化为多元化的集团公司。那个时代,很多大型银行都在沿着这个模式发展壮大。近代中国企业扩张壮大之路,正是像陈光甫这样的企业家蹚出来的。

有人把陈光甫称作“中国的摩根”,不仅因为陈光甫像摩根一样,是一位成功的金融家,而且他也像摩根一样拯救过国家经济。抗战时期,陈光甫曾经跑去美国借款,这是中国抗战期间获得的第一笔借款。胡适写了一首诗评价他:“偶有几茎白发,心情微近中年。做了过河卒子,只能拼命向前。”

到这儿,这本书的精华内容就为你介绍完了。

19世纪末,票号、钱庄、外资银行在中国金融领域三分天下,但中国发展工商业迫切需要贷款支持,中国本土的华资银行应运而生。虽然华资银行与政府关系密切,但华资银行的发展壮大,靠得并不是投机公债,而是在经营方式和管理方式上进行突破性变革。为华资银行掌舵的杰出银行家功不可没,他们经受过扎实的传统教育,又有留洋经历,所以能把现代银行理念和本土商业传统结合起来,最终打造出一批富有社会责任的杰出企业。

其实,关于中国近代银行业的故事还没有讲完。

20世纪30年代的时候,上海银行工会主席李铭曾说:“我看到了近代华资银行业的美好未来。”1937年抗战全面爆发前,虽然华资银行还处在现代企业转型的初级阶段,但是发展方向和道路已经很清晰了。不幸的是,1937年日本全面侵华中断了中国近代银行业的发展进程。

但我们仍然要看到,在引进现代企业制度方面,近代中国的银行业领先于其他行业。在业务中运用新型公司治理架构和新技术方面,近代银行家也领先于其他企业家。那些银行家,无愧于中国20世纪上半叶的“商业领军者”。

好,以上就是这本书的精华内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击红包分享,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

19世纪末,票号、钱庄、外资银行在中国金融领域三分天下,但中国发展工商业迫切需要贷款支持,中国本土的华资银行通过经营方式和管理方式变革,迅速壮大。

-

为华资银行掌舵的杰出银行家功不可没,他们把现代银行理念和本土商业传统结合起来,最终打造出一批富有社会责任的杰出企业。