《辛弃疾新传》 裴鹏程解读

《辛弃疾新传》| 裴鹏程解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你分享的书是《辛弃疾新传》。

辛弃疾的词是中国人记忆的重要组成部分。无论是“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”,还是“西北望长安,可怜无数山”,读辛弃疾的作品会有种感觉,他是一位不得志的词人,一个悲情的理想主义者。他的抱负总是无法实现,只能在落日楼头、断鸿声里,饥渴地遥望着远方的沙场,不甘地擦拭着自己的眼泪,悲愤地拍打着亭台的栏杆,却没有人能领会他的心情。

但真实的辛弃疾跟我们想象的样子差距很大。比如他绝对说不上“怀才不遇”,他担任过多个地方的一把手,官做得不小;再比如,他的大部分作品都是晚年追忆青葱岁月,早年没什么名作流传;还有,提到豪放派词人,除了苏东坡,就是辛弃疾,但辛弃疾的作品最初影响力比较有限。

那问题来了,为什么辛弃疾会给我们留下“报国无门”“怀才不遇”的印象?他的词在今天为什么那么有名,辛弃疾对中国人有什么独特意义吗?

今天我们翻开这本《辛弃疾新传》寻找答案。这本书是宋史名家辛更儒先生的作品。辛弃疾很有名,但与苏东坡、李清照相比,研究他的学者,尤其是历史学者,实在少得可怜。原因是,辛弃疾的史料留下来的太少了,就连他作为一代文人赖以青史留名的文集也在明代失传了,我们现在读到的他的故事和作品,都是别人转述的。这进一步印证前面说的,辛弃疾在过去的影响力不可跟今天同日而语。

辛更儒先生是为数不多的辛弃疾研究专家,他网罗了一切有关辛弃疾的史料、诗词、地方志,甚至重走了辛弃疾路线,以实地考察辅助研究。这部32万字、700多页的《辛弃疾新传》就是他的成果。我们完全可以说,要了解辛弃疾,这部《辛弃疾新传》你无论如何也绕不开。

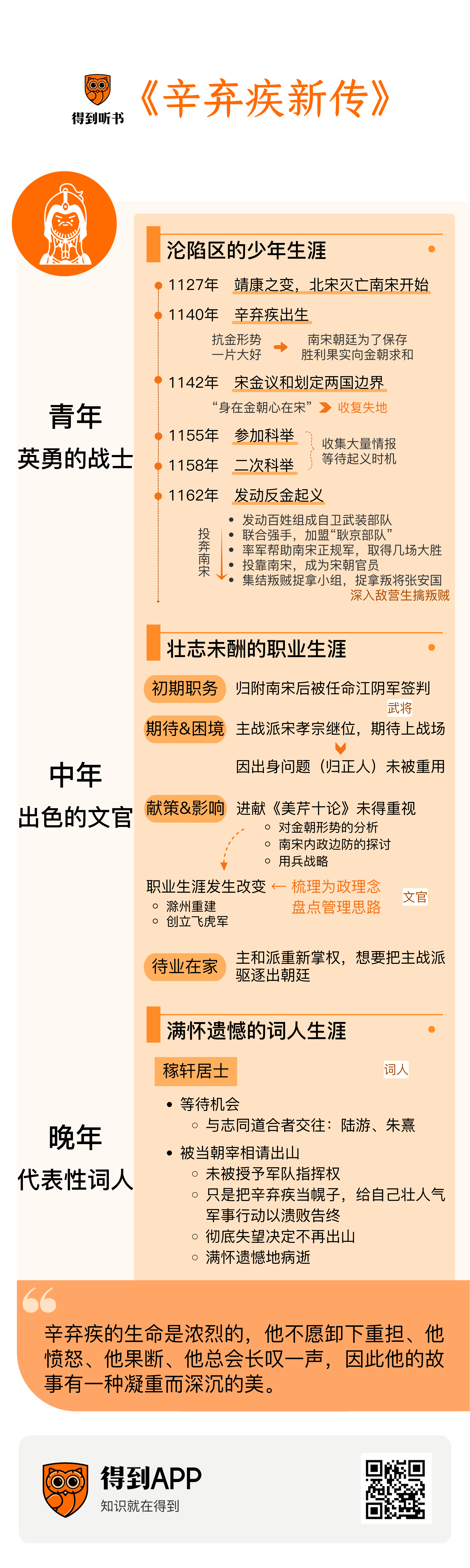

下面我们就回到八百年前,走近这位我们似乎熟悉,其实陌生的辛弃疾。我会大致沿着辛弃疾青年、中年、晚年的时间线来介绍,这三个阶段对应了辛弃疾一生的三个主题,恰好也是我们最关心的三个话题:诗歌中描绘的军旅生涯真实情况是什么样的?既然他事业有成,为什么留下“壮志未酬”的形象?他的词为何到后来才名声大噪,留下资料并不多的辛弃疾为何家喻户晓?

让我们走入辛弃疾的时代。

1140年辛弃疾出生,北宋灭亡后这十三年里,南宋抗金有不少亮眼之处,尤其是在辛弃疾出生这一年,岳飞率军收复了郑州、洛阳,抗金形势一片大好。但南宋朝廷为了保存胜利果实,竟然向金朝求和,解除了岳飞和其他抗金将领的兵权。第二年,岳飞被害,南宋朝廷与金朝签订和平盟约,南宋下跪称臣,赔款割地。

这是北宋灭亡的第十五个年头,辛弃疾不满三岁。这一年,辛弃疾正式成了金朝人。因为他出生在山东济南,宋金议和划定了两国边界,山东一带割让给了金朝。说是割让,其实这里十多年前就被金朝拿下了。当年金人打过来,辛弃疾的祖父辛赞也想南逃,但辛家人口众多,拖家带口穿越战场实在不易,辛赞只得留在沦陷区。战乱时期,一家之主要能屈能伸,他当了金朝的官,毕竟要养活一大家子。

沦陷区有不少像辛赞这样的汉人官员,他们“身在金朝心在宋”,既有现实的一面,照顾好家人,毕竟宋朝一时半会儿反攻不回来;又有理想的一面,把光复河山的希望寄托给后人。辛赞只要有空就带着孙儿辛弃疾登高远望,指点江山,考察地形地貌,希望有朝一日揭竿而起。辛弃疾从记事开始,就在接受这样的教育。收复失地从此成了辛弃疾一生的核心命题。

我们能在辛弃疾身上看到不少祖父的影子,心中有不灭的信念,同时不急不躁、善于等待。

金朝模仿宋朝实行科举,三年一次。辛弃疾在十五岁和十八岁时,两次去往都城燕京参加考试。考试是次要,辛弃疾的主要目的,是完成祖父交代的任务,北上考察。两次考试他特地选择了不一样的北上路线,第一次是从山东出发北上京城,第二次是从河南开封出发,经过今天的河北正定、保定、涿州,到达京城。一路上,辛弃疾详细考察山川关塞形势、敌人力量配置,并做好记录。

抱着这样的目的参加考试,自然是考不上了。尽管两次都没有考中进士,但他收集了大量情报。什么时候揭竿而起,只等待一个时机。

强大的敌人往往是从内部开始溃败。这时金朝出了个统治者完颜亮,他觉得宋朝太好欺负了,赔款割地都答应,应该一口气灭掉它。大臣站出来反对,宋朝经济实力雄厚、战略纵深广阔,能灭的话早就灭了。但完颜亮等不及,因为他得位不正,是杀了前一任皇帝上台的,所以迫切要做出点成绩,证明自己的能力。

金主完颜亮执意对南宋用了兵。战争是人力、物力的粉碎机,金朝20到50岁的男丁,不论贫富,几乎全被抓走,单是重修汴京的宫殿,就征发了二百多万民夫,遇上瘟疫,这些人死伤过半。强征赋税就更不用说了。本来金朝内部就不稳,现在不分对象竭泽而渔,起义更是遍地开花。不到一年时间,规模大的起义军攻下城池,规模小的也占据山川湖泊,这是金朝从未有过的大动乱。

机会来了,这年辛弃疾二十二岁,他拿起武器,要把所学用到反金事业中去。

辛弃疾做了几件事情,充分展示了领导力,第一步,发动百姓,他以“自卫”为名,号召乡里两千多人,组成自卫武装部队。

但小打小闹迟早会被金朝扑灭,辛弃疾的第二步是借力大集团,他率军加盟中原最大的起义军“耿京部队”。有了更大的平台,辛弃疾能更好地施展拳脚。他的军队规模不断壮大,一度达到25万,相当于创业团队涨了125倍,而且占据了多个城池。

沿着这个方向发展,队伍的确会不断壮大,但枪打出头鸟,就会成为金朝打击的头号目标。所以辛弃疾走了第三步,他率军帮助南宋正规军,在胶州湾一带同金军交锋,取得了几场大胜。

这几步节奏紧凑、动作到位,这样的管理能力放在现代也是出色的经理人。辛弃疾有文才、有谋略,还是个能打的战士,敌人叫他“青兕”。“青兕”就是“青色的犀牛”,《西游记》前半段最厉害的妖怪,就是太上老君的坐骑“独角兕大王”。犀牛很可能是古人能亲眼看到的最凶狠的生物。由此足以想象少年辛弃疾的身体多么强壮,战力多么勇猛。

辛弃疾从来都不倚仗蛮力,前面讲到辛弃疾带团队走了正确的前三步。但这时的起义军仍然名不正言不顺,组织的长期发展是个难题。接下来他走了第四步,投奔南宋,走了这一步以后可谓进可攻退可守,投靠南宋后,如果打赢金军、光复失地,辛弃疾既能了却祖父夙愿,也能成就自己的生前身后名;如果仗打败了,辛弃疾也有了可依靠的组织,他还年轻,未来仍然有机会再次北上。

起义军主帅耿京也支持辛弃疾的提议。在和南宋官方取得联系后,辛弃疾等人获得正式编制,成了宋朝官员。他带着好消息返回山东,准备接耿京等将领南下接受封赏。这时却传来耿京遇害、起义军被遣散的消息。原来军中出了叛徒,叛将张安国等人贪图金朝的赏赐,趁辛弃疾等重要将领不在,刺杀了耿京,投靠了金朝。刚一归顺,转眼军队就没了,而且军中出了叛将,说明反叛者不少,即使队伍在,南宋恐怕也不敢接收。这件事让辛弃疾陷入难堪。

接下来辛弃疾走的这一步,成就了他一生最高光时刻。相传,他果断集结了耿京帐下一众官兵共五十人,分成两组,第一组负责接应,共二十人,从宋金边境开始一路直插金朝境内,这二十人每隔五里留一人,组成一条直达金朝腹地的接应链。另一组实施抓捕,共三十人,辛弃疾带队直扑济州,三十人再分作战单元,几人负责放哨,几人突入重围。当时张安国正与手下喝酒畅饮,还没来得及反应,就像打猎捉拿兔子一样,被捆绑上马。随即,队伍冲出济州,接应小组成员有秩序地一一归队。他们昼夜兼程,向南飞奔,一天一夜没有吃过一粒粮食,直抵淮河后,才敢休息。

事情的可信度有多高呢?真假我们稍后讨论,单说“辛弃疾深入敌营生擒叛贼”的情节魅力,今天的我们听来尚且心潮澎湃,何况是抗击金朝的南宋军民。有记载:“壮声英概,懦士为之兴起,圣天子一见三叹息,用是简深知。”辛弃疾的英勇慷慨,让怯懦的人也振奋起来,连天子也深深感叹并牢牢记住他。

这是辛弃疾一生最光彩夺目的瞬间,他只有二十三岁,相当于一个大学生刚毕业就怀抱顶级科研大奖证书加入一家配得上他的大公司。这正是血气方刚的年纪,他昂首阔步,准备再攀高峰。

殊不知,这次军事行动,却是辛弃疾最后一次与金朝的直接交锋。此后的几十年里,他不断地渴求再次回到战场,建立功业,却只能在一次次失望中,感叹光阴的流逝,“可怜白发生”。这是怎么回事?

归附南宋后,宋高宗赵构给了他“江阴军签判”的职务,相当于担任了江阴的秘书长,官职虽不高,但辛弃疾年纪也不大,有的是机会。

机会第二年就出现了。主和派宋高宗退位,主战派宋孝宗继位,上位第二个月就给岳飞平反,然后谋划恢复旧土。有个直接原因是,宋孝宗并不是宋高宗的亲儿子,与前面金朝的完颜亮一样,都是因为皇位继承的缘故而不自信,然后急切地证明自己,这在人类历史上并不少见。

但辛弃疾却迟迟没有等到朝廷征召。原因他大概能猜到,出身问题。他成长在沦陷区,南宋朝廷把他这样的将领称作“归正人”,意思是投归正统的人。给个官表示一下,说明归附有赏就够了,若在战场重用,风险太大。

眼看着仗要打完了,辛弃疾也没被起用。但他仍然察觉到一个亮相的机会。

这次朝廷发起的北伐战况堪忧,几年前南宋打赢金朝完颜亮,从皇帝到大臣,人心很振奋,而这次拼尽全力打了一年多,竟然大败,朝廷上上下下开始怀疑之前的成功是不是偶然,投降情绪快速蔓延,是坚持到底,还是称臣求和呢?

这年辛弃疾二十五岁,他写出了一生中名气最大的政论文章,这也是他以文官的身份,为统一华夏的终极理想做出第一次努力。这篇文章叫《美芹十论》。

“美芹”出自《列子》这本书:有人觉得芹菜很好吃,就向同乡富豪夸赞,富豪吃了芹菜反倒嘴肿闹肚子。后来人们就以“献芹”这个说法自谦。辛弃疾的《美芹十论》也是在向皇帝表示谦虚,说这“十论”对皇上来说像芹菜一样不值一提。

《美芹十论》讨论了哪十个问题呢?简单说,前三篇讲“知彼”,讲金朝的形势,辛弃疾祖孙做过长期实地调研,金朝的疆域、财政、兵力、对宋朝策略,辛弃疾做了详细陈述。第四到九篇是“知己”,谈论南宋的内政、边防、军队建设以及官员任用等问题。最后一篇是基于对战双方分析,具体讨论用兵策略。辛弃疾的核心主张有两点,第一,不要过于关注一城一地的得失,要从战略全局上集中优势兵力有计划地连续打赢小战役;第二,避免直接进攻有重兵把守的河南、陕西,而是要冲着金朝的关节处打,比如山东和河北,切断金朝南北往来。

如果读一下《美芹十论》,你会赞叹辛弃疾的战略思维、调研能力、逻辑分析,还有真诚、浓烈的情感。但从南宋高层看,一篇低级文官的文章,既逆转不了失败的战争局面,也疏解不了恐慌的官僚情绪。最终,南宋还是走了议和的路,本本分分做回那个军事上的弱者。

回到个体,如果我们是辛弃疾,很容易绝望。二十多岁的优秀青年,正式进入职场前,已经在专业领域取得万人瞩目的成就。进入职场,领导却不让你进入专业领域。你说那我做个参谋吧,毫无保留地把经验智慧落成文字呈给领导,领导层却集体无视。今天我们可以换个单位,辛弃疾却没有选择。在朝气蓬勃的年纪,辛弃疾已经看到自己“高开低走”的人生旅程,未来的岁月怎么过?

现代管理学把人的能力粗略分为两类,专业能力和通用能力。辛弃疾目前遇到的职场难题,就是带兵打仗的专业能力被锁死,他只能发挥自己的通用能力,比如思考和做事的能力。

进献《美芹十论》不能说完全没溅起水花,宋朝高层领导发现,文章抛开主张不论,写作者倒是个心思细致、颇有实干风的好青年,要不让他做点事务性工作?

之后十多年,辛弃疾干过很多岗位,虽然都跟收复失地、对金作战没关系,但你会发现,他的仕途走得真不错。写《美芹十论》这年,他在江阴军签判任上做满了三年,这是个从八品小官,接下来他做了两年的广德军通判、两年建康府通判,负责当地水利工程、司法诉讼、钱粮运送,是个七品官,相当于今天的县处级干部。到三十一岁,他调到南宋朝廷中央,做起了司农寺簿,相当于粮食和物资储备局的主要负责人。又过两年,他出任滁州的知州,当上地市级干部。比照现代,辛弃疾进入职场,一两年就来一次升职加薪。

回头看,《美芹十论》中到底展示了辛弃疾什么样的通用能力呢?

来看个例子,辛弃疾三十三岁在滁州当知州,因为之前的战乱,这里一片废墟。百姓们好点的住草棚,差点的直接睡在瓦砾上。辛弃疾很震惊,他说:“战争结束后,哪怕长江以北的地区,都能够听到鸡鸣犬吠,房屋一间挨一间,怎么滁州是这个样子……”滁州比较偏僻,仗打完很多年,朝廷却没重视重建工作,几任官员应付了事,恢复得很差。

辛弃疾给我们展示了什么叫行动力,他先上书朝廷,申请免除了滁州要缴纳的巨额税赋,既从心理上也从经济上解除了滁州人民的沉重负担。然后,他动用官府力量,组织百姓烧制砖瓦、砍伐木材,还借钱给百姓,目的是让百姓都住上新房。接下来是恢复生产力,滁州劳动力不足,辛弃疾就实践《美芹十论》中的方法,召集流离失所的难民,给他们分配土地、种子和农具,平时耕种,闲时练兵用以维护地方治安,为战争再次发生做准备。

辛弃疾正月到任滁州,当年秋天就赶上了丰收。而且,他还发展了第三产业,一方面减少经商税额,振兴商业,另一方面修建城内破败的酒楼,搞活了服务业。真的很难想象,这一切只用了不到一年时间。

回头再看《美芹十论》,它不只是辛弃疾军事专业能力的集中体现,也是他梳理为政理念、盘点管理思路的过程,其中的通用能力让他一生受益。辛弃疾找到了人生的第二曲线。他的军事才能还有施展空间吗?

再看一个例子。四十一岁时,辛弃疾被任命为湖南安抚使,成为一方大员。

一上任他就遇到麻烦事,当地常有盗贼出没,而官兵力量薄弱,甚至曾在一次平叛战斗中全军覆没。为了维持湖南的社会秩序,辛弃疾向朝廷申请建立新军,朝廷刚开始同意,后来得知建造军营要花大钱,官员议论纷纷:这是要以组建军队为名搜刮民间财物吗?朝廷便下了一道金牌,要停下来。

辛弃疾接到金牌,并没有立刻停止组建军队,而是先把金牌藏起来,同时召集属下,限期一个月建好军营。

建设军营要烧制砖瓦,当时是六七月份,阴雨连绵,砖瓦没法烧。辛弃疾就改变策略,全城百姓每户出二十片瓦,由官府出钱购置,两天内二十万片如数凑齐。营建工事需要石料,人力不够,辛弃疾便将在押的囚徒带出去采石,根据工作业绩酌情减刑。

各项措施下,军营如期完工。辛弃疾当即上书朝廷,详细汇报了军队创建过程、所需军费来源,并把军营绘制成图画交给皇帝。

皇帝验收了成果,很满意,给了这支军定名“飞虎军”,后来“飞虎军”成了长江沿岸最精锐的部队,几年里没有一起盗贼作乱。肌肉练得好,也震慑了北方金朝人,金人考察南宋国防的时候会特别提到这支地方治安部队,叫他们“虎儿军”。

从当初的江阴军签判,到建立“飞虎军”,辛弃疾改做文官的这十几年很成功,他在职场上同样打赢了一场又一场的硬仗。

但上天有意让辛弃疾的人生更精彩。创立飞虎军不满两年,辛弃疾就遭到弹劾,被免了官,接下来从四十三岁到六十四岁,这二十年间除几年短暂的福建任职外,他完全待业在家。

业绩出色,怎么还会被免职呢?

有人说,他建“飞虎军”滥用人力财力,还有人说他在平定叛乱时杀戮太多。本书作者辛更儒老师则认为,背后另有原因。这件事的要害,倒不是他越俎代庖乱管闲事,甚至也不是他不懂人情,不懂得迎合掌权的主和派高官。朝廷要他远离,背后是这个王朝的系统性疾病,这就是,宋朝的政治已经失去弹性。

这是中国古代历史上常有的事,士大夫凡事基于意气,认死理,搞党争。在宋代,至少从王安石变法开始,变法派和保守派就有你没有我,司马光重回朝廷后,一向平和的司马光也必须得痛击变法派;到两宋之交,主战派和主和派尖锐对立,因为最后决定要跟金朝和谈,主和派占据上风,主战派的岳飞不由分说必须得死;到南宋,是战是和的斗争一直没有熄火,主战派两次尝试北伐都以失败告终,而当主和派重新掌权,他们会叫骂,那些支持北伐的都是自私小人,他们不顾现实,只想靠打仗搞集权、博出位。这样说有没有道理不重要,只要把主战派驱逐出朝廷就好,尤其是像辛弃疾这样有能力、有影响力的“好战分子”。

还是回到辛弃疾的个人生命,他在青年时代“壮岁旌旗拥万夫”,冲上人生高峰;投奔南宋后,当不成武将,他用二十年时间开辟了人生第二曲线,文官做得有声有色;如今,四十三岁的辛弃疾竟遭遇了“中年危机”,官做不成了,他漫长的余生能做什么?

于是,辛弃疾有了那个我们所有人都熟知的标签,宋词代表人物。

被免官后,辛弃疾在江南东路的上饶郡住下。城北有片广阔的土地,还有一条狭长的湖泊。辛弃疾把这里买下来,装修一番,作为新居。他把这条湖泊称为“带湖”,附近一处建筑称为“稼轩”。从此,他有了“稼轩居士”这个别号。

有次,他经过上饶黄沙岭道。夜间路上下起了小雨,耳边响起了蛙叫蝉鸣。他写下“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”。难道他从此就打算陶醉在春光里,放弃了恢复失地、统一华夏的志向了吗?

其实他仍然是在等待机会,跟志同道合的那些能人志士他从没断绝交往,我们熟悉的大诗人陆游、理学家朱熹都在其中,他一边等待,一边感叹,一边思索。

直到他六十四岁那年,朝廷政策终于有了重大转向,举国上下开始策划对金朝有所作为。辛弃疾思想再一次活跃起来,回忆当初“壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初”,同时他感慨青春不再:“追往事,叹今吾,春风不染白髭须”。

当朝宰相也希望辛弃疾重新出山。因为他是健在的抗金人士中,最具有威望的老英雄。他被派往镇守京口,这里是战略要地。但他却没被授予军队指挥权,不能主持任何军事行动。这是因为,宰相请他出山,并不是认可他的才能,只是把他当幌子,给自己壮人气。结果,宰相的军事行动,又以溃败告终。辛弃疾彻底失望了,他决定至死不再出山。

六十八岁那年,辛弃疾带着遗憾,病逝在家中。临终时,他还手指北方,大呼几声“杀贼!杀贼!”然后离开了人世。

辛弃疾一直看重的军事才能,终究没有获得那个时代的认可,很遗憾,连他写的词在当时影响力也比较有限。

辛弃疾是豪放派词人的代表,这是今天的说法。其实不只宋朝,直到清朝,婉约始终都是词的主流,就像绝大多数的流行歌曲,主题永远讲情爱,风格永远是甜美的。

我们不妨想一下词的使用场景,辛弃疾很喜欢在家里宴客,按照宋代习俗,家宴必备项目是让自家的歌女唱词助兴。但一位娇滴滴的歌女张口却是“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”“凭谁问,廉颇老矣,尚能饭否”,总觉得有点怪。

既然这样,为什么今天辛弃疾会成为宋词的代表人物呢?

这是因为,词本是一种综合艺术,但旋律没被记录下来,只有唱词流传至今。于是我们只能把注意力放在文字上,当文学作品来评判它的立意,欣赏它的笔法。因祸得福,原本另类的豪放派这才异军突起,作为词人的辛弃疾这才获得了如今的关注。

今天,我们介绍了辛弃疾的三个身份,英勇的战士、出色的文官以及大词人。现在我们聚合起来重新看,他为什么那么重要。

其实,辛弃疾恰好符合中国文化中的“英雄”的形象。中国人喜欢的英雄,从来都不是战无不胜的强者。腰缠万贯的企业家、一手遮天的霸主,的确厉害,但我们不会称他们为英雄。

辛弃疾不一样,他身份低微,但有一颗成就事业的向上的心;他壮志未酬,但从未放弃信念,有持续的行动力;更重要的是,他的生命是浓烈的,他不愿卸下重担、他愤怒、他果断、他总会长叹一声,因此他的故事有一种凝重而深沉的美。

背景板也很重要,宋朝给人的印象是窝囊的,对辽、对西夏、对金、对蒙古,宋朝或者是打了败仗,或者是打了胜仗但继续赔款,如同打了败仗。在这个背景的衬托下,辛弃疾敢想敢干、有血性的英雄形象就更突出了。

前面我们提到“辛弃疾活捉叛将”的故事,这是塑造辛弃疾英雄形象最生动的素材。但很遗憾,经邓广铭先生等宋史学家研究,这件事情大概率是假的。其实仔细琢磨,我们也会发现一堆逻辑上的问题。既然这样,人们为什么还在讲呢?

或许可以这样解释,文化和历史是要保持距离的。莎士比亚一生写过不少取材史实的历史剧,但恐怕没几个人能背得出来,被我们奉为经典的《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》却都没什么史料依据。同样,中华文化中代表英雄气质的辛弃疾,也要与他的历史真实保持距离。他的一手材料本就不多,恰好给了后人涂改完善这个符号的便利。这就像司马迁在《史记》列传部分为我们塑造了那么多经典人格模型,到底有几分真实,很难考证,但我们不介意,因为司马迁只是模糊了少许历史细节,却实实在在地丰满了中国人的文化母体。

关于辛弃疾,今天就聊到这里。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。非常推荐你阅读辛更儒先生的这部《辛弃疾新传》,去了解更多辛弃疾的细节。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.辛弃疾的三个身份:青年时代是英勇的战士,“壮岁旌旗拥万夫”冲上人生高峰;投奔南宋后,当不成武将,他用二十年时间开辟了人生第二曲线,成为出色的文官;四十三岁他遭遇“中年危机”,在家待业期间成了宋朝的代表性词人。

2.文化和历史是要保持距离的,中华文化中代表英雄气质的辛弃疾,也要与历史保持距离。他的一手材料本就不多,恰好给了后人涂改完善这个文化符号的便利。