《辉煌与苦难》 朱步冲解读

《辉煌与苦难》| 朱步冲解读

你好,欢迎每天听本书,今天我要为你解读的书,是英国历史学家约翰·罗伯逊的《辉煌与苦难》,副标题叫“伊拉克6000年”。这是一本非常厚重,超过500页,将近30万字的历史研究著作。本书英文版,出版于2015年,中文版在今年7月由浙江人民出版社出版,曾被《今日历史》杂志评为年度十大历史好书,是一本关于伊拉克不可多得的通史类巨著。

相信一提到伊拉克,很多人对这个古老的国家可以说知之甚少;为数不多的资讯可能来自新闻媒体,大家知道它最近几十年来,一直饱受战火侵袭,在动荡的中东政治舞台上扮演着重要角色:20世纪80年代和伊朗打过一场两伊战争,随后又入侵科威特,从而引发了海湾战争和21世纪初的伊拉克战争,从而导致这个国家一直陷于贫困和混乱。看过一些世界历史文明纪录片的朋友,也许还知道,这个中东地区强国除了盛产石油,还曾经孕育过人类历史上最古老的文明,和古代中国、埃及、印度一起被并称为“四大文明古国”,留下了许多宏伟壮丽的考古遗址,以及流传至今的古老传说,有一些还被好莱坞电影改编为大片,比如《阿拉丁神灯》,《辛巴达七海传奇》等。

然而,作者罗伯逊说,我们千万不要因为今天伊拉克的苦难,而忽略它曾经的辉煌。作为最早出现的人类文明中心之一,它拥有源远流长的历史,了解这个古老国家的前世今生,可以给今天的人类两种宝贵的经验和教训:首先,人类文明如何在这片古老的土地上诞生,并逐渐走向繁盛,它的发展路径和日后的衰亡,又如何被环境所决定和影响;其次,从近代至现代,伊拉克的苦难和探索历程,会提醒其他发展中国家,在从传统向现代的转型中,国家民族建构和社会经济发展,有哪些问题需要优先解决,有哪些陷阱需要引起警醒,必须避开。

本书作者罗伯逊,是英国知名历史学家,现为美国中央密歇根大学古代与中东研究教授。为了写作本书,罗伯逊查阅了大量阿拉伯文献,以及阿拉伯学者对于伊拉克问题的研究著作,力求做到全面客观,这一点也增加了本书的权威性。

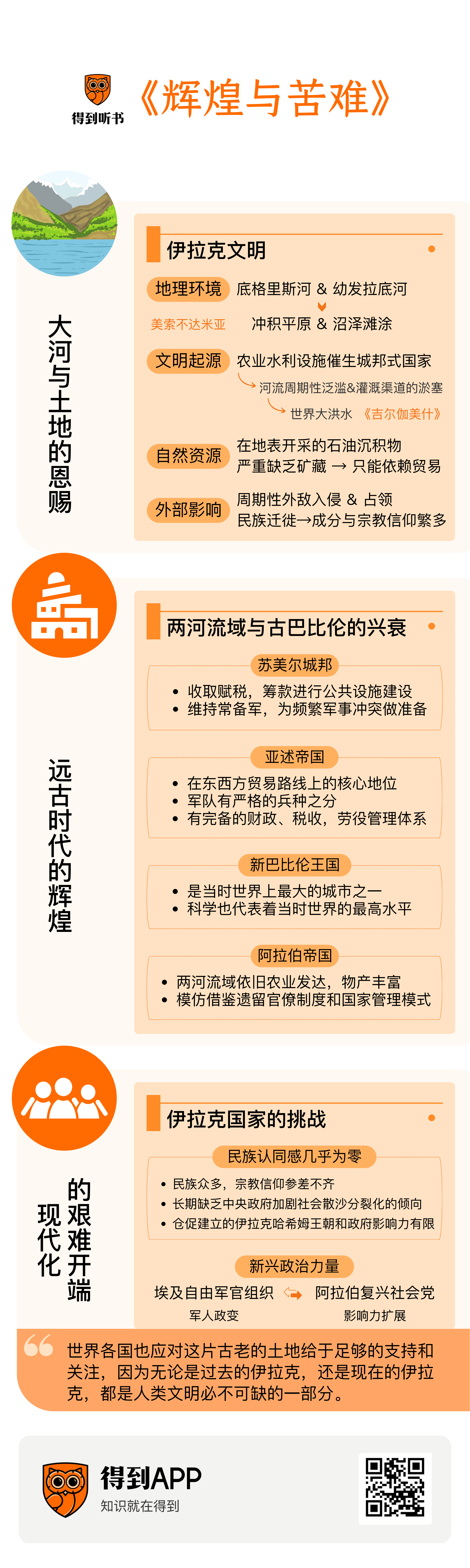

接下来,我就分三部分为你介绍本书的大体内容。首先,我们随着罗伯逊的讲述,来看看古老的伊拉克文明,它诞生的自然环境,以及随后的发展路径。在第二部分中,我将为你结合本书内容,来看看自7000年前,至11世纪,伊拉克文明的大致历史,以及它取得的辉煌成就。最后,我们再来看看,自19世纪后半叶至20世纪50年代,伊拉克在追求独立和现代化的初期阶段,所进行的艰难探索,以及遭遇的问题与挫折。

在古代波斯语里,伊拉克这个名字,意思可以解释为“低地”,非常贴切地描述了这个人类早期文明古国的地理环境:两条历史悠久的大河,底格里斯河与幼发拉底河,自北向南,流经这一地区,最终在今天的伊拉克南部地区交汇,流入波斯湾,由此形成了土壤肥沃的冲积平原与随处可见的沼泽滩涂。于是,在古希腊语中,这里就被称为“美索不达米亚”,意思是两河中间的地域。

作者罗伯逊说,一个人类文明所处的地理与气候环境,会在很大程度上塑造文明发展的形态,规定它发展的路径;古老的两河流域文明,就是最好的例证。几乎所有人类早期文明,都要依托于某个大河流域,因为河流,意味着宝贵的水资源,和两岸冲积而成的肥沃土地。20世纪中叶,考古学家在伊拉克北部的库尔德地区,就挖掘出了这里最早的农业定居点,它的历史可以追溯到公元前6000年左右。

对于农业水利设施,比如水渠和堤坝的修筑与维护,催生了人类历史上最早的城邦式国家。毕竟,这些庞大的公共工程需要动用庞大的人力物力;同时,这些公共工程所必需的开支也要定期筹措,这都需要一个强有力的统治阶层,来进行自上而下的统筹管理。 罗伯逊指出,由于当地早期农业对两条大河的过度依赖,以及灌溉系统对自然环境的反作用,会导致河流周期性泛滥以及灌溉渠道的定期淤塞,从而给这里的人类文明带来灾难性的连锁反应:从农业歉收,到国家征收的赋税减少,最终导致国家的权威与统治被严重动摇。所以,在美索不达米亚早期文明中,就诞生了关于毁灭世界大洪水的传说,比如人类历史上第一部文学史诗《吉尔伽美什》;随后,这些传说也逐渐被其他文明吸收借鉴。对于水利灌溉与农业的严重依赖,也同时成为两河流域早期文明的财富与诅咒。

另外,除了奔腾的河流与肥沃的土地,两河流域地区的其他自然资源分布与环境特征,也从一开始就锁定了这个古老文明未来的发展形态。罗伯逊说,一提到伊拉克与周边地区的自然资源,大家的第一反应就是丰富的石油资源。不过,在19世纪工业革命以前,石油对于人类来说影响不大,人类能够利用的是某些能够在地表开采的石油沉积物,比如沥青;沥青可以充当防水密封剂或者黏合剂,用于修建房屋,或者作为日常容器的防水涂层。但不幸的是,比起欧亚大陆上的其他早期文明,伊拉克境内严重缺乏金属矿藏,比如锻造工具和武器所必须的铜、铁或者锡,以及建筑所用的石材等等。幸亏,两河流域地区,拥有优越的地理位置,是人类早期东西方贸易路线上重要的中转站,无论是来自西面的欧洲和地中海,还是中亚与东亚的商品,都在这里汇聚交流,所以两河流域的早期居民,能够通过输出粮食、纺织品和手工制品,来换取自己紧缺的金属、石料与其他商品,并且在中转贸易里获取巨大的财富。

同时,两河流域由于缺乏足够的地理屏障,同时又人口稠密、土地肥沃,因而频繁遭遇外来敌人的侵袭,从来自北方的亚述帝国,到来自伊朗高原的波斯帝国,以及后世的阿拉伯帝国或者奥斯曼土耳其帝国等等。周期性的外敌入侵和占领,如同周期性泛滥的两河河水,让伊拉克文明始终带有无法摆脱的脆弱性。另外,周期性的外敌入侵和民族迁徙,也让近代以来,伊拉克境内的居民呈现出民族成分和宗教信仰繁多的趋势。

综合来看,悠久的历史、丰厚的文化遗产,加上持续动荡,被反复征服的经历,共同构筑了伊拉克错综复杂的民族记忆和身份定位。接下来,就让我们随着作者罗伯逊的讲述,来一起走入这个文明古国漫长而跌宕起伏的历史。

1849年,考古学家在今天的伊拉克穆萨纳省,发现了一座历史久远的古城,它叫乌鲁克,是迄今为止人类历史上最古老的城市。有些学者甚至认为,“伊拉克”这个国名,其实就是“乌鲁克”城市名字的变体。根据考古发掘的结果,乌鲁克占地面积5.5平方公里,其宏伟的城墙长达9.5公里,始建于距今7000年前,最终在公元3世纪左右由于河流改道而被废弃。乌鲁克,是两河流域最早的帝国,苏美尔帝国的重要城市。但所谓的帝国,并没有统一的中央政府管理,而是由一个个相对独立的城市邦国组成,乌鲁克就是其中之一。由于缺乏石材,乌鲁克的建筑大部分由泥砖堆砌修建而成,城市的中心是两座巨大的神庙,耸立在高台之上。每一个苏美尔城邦,都有各自崇拜的神灵,而乌鲁克崇拜的神灵之一,就是爱和战争女神伊丝塔;而在刚才提到过的史诗《吉尔伽美什》中,主角吉尔伽美什,就是乌鲁克的国王,以及最伟大的战士和英雄。

由于文明早熟,农业发达,还有贸易上的丰厚利润,所以苏美尔城邦时代的统治阶层就能维持极为豪华的生活,比如1920年代,英国考古学家伍利爵士就在另一个著名苏美尔城邦遗址,叫乌尔,发掘出了一座公元前2600年左右的豪华墓葬:所有死者都戴着黄金装饰和各种珠宝,身边是豪华的陪藏品,比如黄金头盔、匕首和镶嵌着宝石及玉石的桌上游戏盘;其中一位死者被确定是殉葬的王后,她头戴金箔花环,还有巨大的黄金耳环和项链,十个手指头上全是昂贵的黄金戒指,镶嵌着红玉髓等宝石。在她的头部附近,还有一顶华丽的黄金王冠,点缀着上千颗天青玉石珠,这些宝石很可能来自遥远的阿富汗与印度。

当时,苏美尔人已经创造出了文字,这就是大家比较熟悉的楔形文字,因为每个字符都是由不同的楔形印记组合而成。在两河流域,楔形文字的使用一直延续到公元前1000年前后。现今发现的楔形文字记录,大多是被抄写员利用芦苇制成的笔记录在黏土板上,内容包括了苏美尔早期国家的税收、财务支出状况或者农田勘界、法庭审判的记录。丰富的档案记录,不仅能让今天的历史考古研究者解密当时苏美尔人的生活状况,也能对两河流域的早期历史进行精确的断代,比如,乌鲁克的历史就可以被分为五个王朝,传说中吉尔伽美什统治的时期,大约在公元前2600年至公元前2500年。

早期邦国之所以诞生,除了收取赋税、筹款进行公共设施建设之外,另外一个作用就是维持一支常备军,为频繁的军事冲突做准备。毕竟,一支装备了专业武器和盔甲,脱离日常经济生产,常年集中训练的职业军队,战斗力会远远高出由普通老百姓拼凑而成的乌合之众,但也极端昂贵,需要邦国集中整个城市的财力和剩余产品来进行维持。考古学家们发现,到了公元前2600年左右,苏美尔城邦遗址中出土的战争纪念碑数量急剧增多。根据铭文显示,战争爆发的理由包括对水源、耕地以及关键贸易路线的争夺,而随着战争规模的扩大,其残酷性也迅速提升。比如在著名的“秃鹫纪念碑”上,当时的艺术家就用浮雕描绘了一幅令人心惊胆战的景象:战败一方的军队俘虏被集体斩首,尸体堆积如山,而一只秃鹫正用利爪抓起几个俘虏的头颅。

然而,随着早期国家规模的扩大和战争的持续,两河流域逐渐变成了一代又一代外来征服者觊觎的目标,其中包括来自北方的亚摩利人、伊朗高原的埃兰人,以及来自今天土耳其安纳托利亚高原的赫梯人等等。到了公元前9世纪时,在今天的伊拉克境内,诞生了人类历史上第一个真正意义上的“帝国”,亚述帝国。

亚述,原本是两河流域北部的一个商业城邦,位于伊拉克北部的萨拉赫丁省,诞生于公元前2000年左右。亚述人和苏美尔人是近亲,都可以被算作定居在两河流域的闪族人。这里请大家注意,闪族更像是一个文化人类学上的模糊概念,是今天生活在西亚北非地区大部分民族人口的共同祖先。在建立后的1000多年里,亚述也被众多外来民族所征服侵略,但是到了公元前9世纪,从亚述纳西尔帕二世开始,亚述先后诞生了多位精明能干、热衷扩张的君主,并组建了一支强大的军队。

为什么亚述帝国会突然崛起,迄今为止依旧众说纷纭。有一个合理的解释是,由于它在东西方贸易路线上的核心地位,让亚述人能够博采众长,得到来自周边各个文明的先进军事技术,比如赫梯人的战车制造与冶铁技术。比起青铜兵器,铁兵器既锋利又轻快,而战车在战场上,则发挥着现代坦克的威力,这些在当时,都是妥妥的黑科技。同时,亚述拥有大片丰盛的草原,能够驯养大量马匹,还有无数能工巧匠,来锻造铠甲和兵器。从今天的角度来看,亚述帝国的军队堪称现代化,有严格的兵种之分,包括马拉战车、轻重装步兵、骑兵和装备了各类大型工程器械的工兵,比如投石机和青铜撞城锤,战斗力极强。在极盛时期,亚述帝国的疆域横跨亚非两大洲,从今天的伊朗西部一直延伸到地中海沿岸,包括今天的叙利亚、黎巴嫩和以色列,再向南到今天的埃及。

虽然在历史记录中,亚述帝国的第一特征是残暴和军国主义,但作者罗伯逊说,它在政治制度和文化方面依旧留下了许多宝贵遗产,比如方便中央管理各地的行省制度和驿站制度,还有首都尼尼微设立的皇室档案库。多亏这个机构,许多重要的泥板文书档案,才能保存到现在。通过它们,我们了解到亚述帝国已经有了一套完备的财政、税收、劳役管理体系。古希腊历史学家希罗多德盛赞说,这套政治管理制度效率之高,让许多后续的帝国,比如新巴比伦和波斯,都依照亚述帝国的模板来进行统治。

这个所谓“新巴比伦王国”,存在的时代在公元前7世纪到公元前6世纪之间,虽然只有80多年,但却是古代两河流域文明古国里,知名度最大的一个,也可以说是两河流域本土文明最后的辉煌。即使对它一无所知的人,估计也可能听说过一个它创造的世界建筑奇观,叫“空中花园”,是世界七大建筑奇迹之一;著名奢侈品牌爱马仕,还出过一款同名香水。实际上,根据历史文献,所谓的“空中花园”,是一座搭建在平台底座之上的花园,位于首都巴比伦城,也就是今天的伊拉克首都巴格达以南。花园的平台底座可能由圆柱或者拱廊支撑,高于地面和大多数建筑物,它的建造者是新巴比伦王国的统治者尼布甲尼撒二世,目的是安慰自己来自伊朗地区,得了思乡病的王后安美依迪丝。

虽然迄今为止,考古学家并没有发掘出能直接证明空中花园存在的建筑遗迹,但是当时的新巴比伦,确实是世界上最大的城市之一。作者罗伯逊认为,在当时全球范围内,论城市的面积与繁华度,只有周代中国的大城市洛邑,也就是今天的洛阳,能与其相提并论。在当时历史学家的描述里,巴比伦同时是两河流域的商业中心与文化中心,它的城墙构成一个完美的正方形,每边大约有21公里。幼发拉底河从城市中川流而过,把巴比伦一分为二,东岸是王宫、神庙和贵族居住区,西岸则是巨大的神庙广场与普通居民区。从近代开始,考古学家们对巴比伦遗址进行了持续的发掘,证明城市中存在过铺着彩色石板、无比宽阔的仪仗大道,宫殿的墙壁,以及城市内的影壁上,都装饰着色彩鲜明的琉璃砖,国王的王宫占地面积超过7万平方米,王宫和神庙内部都用了奢侈的雪花石膏板、天青玉石,以及黄金白银等贵金属来装饰;巨大的公牛、狮子等动物雕塑随处可见。

另外,新巴比伦王国的科学,也代表着当时世界的最高水平;比如服务于王室的祭司与天文学家,通过观测星象,制定了精确的阴阳历法,每年12个月,每月29或者30天,每8年设置三个闰月,每天分为24个小时,每小时60分钟。同时,巴比伦的数学家还创立了60进制的数字计算系统。这些宝贵的科学遗产,都被日后的各大文明,如希腊、印度、阿拉伯与欧洲吸收继承。

公元前539年,随着都城巴比伦被波斯帝国攻破,新巴比伦王国宣告覆灭;两个世纪后,来自马其顿的亚历山大大帝,又成为巴比伦的新统治者。如果从大尺度的历史来看,波斯人和希腊人的征服,只不过是开启了一个漫长的被征服时代的序幕。两河流域失去了欧亚大陆文明与政治中心的地位,但依旧是一个商业与宗教信仰重镇。实际上,早期基督教和犹太教,以及摩尼教,都曾在宗教理论、世界观等方面受到过两河流域文化的影响与启发。

到了公元7世纪,两河流域又迎来了新的征服者,这次是来自阿拉伯半岛,信仰伊斯兰教的阿拉伯人。随后,富饶繁荣的两河流域成为了阿拉伯帝国的统治中心,将近六百年之久。在这里,先后兴起了阿拉伯帝国早期的两大王朝,倭马亚王朝和阿巴斯王朝。

作者罗伯逊说,两河流域之所以能够从被征服地区,演变成为阿拉伯帝国与伊斯兰信仰的核心,有两个原因,首先是相比起阿拉伯半岛相对贫瘠的沙漠,两河流域依旧农业发达,物产丰富。第二,两河流域各个文明帝国时代遗留下来的官僚制度和国家管理模式,被阿拉伯人迅速模仿借鉴。于是,倭马亚王朝宣布,在美索不达米亚平原的中部和南部,建立一个全新的省份,就叫伊拉克;而在公元762年,阿巴斯王朝的第二位统治者曼苏尔,更是决定,在伊拉克境内建造一座全新的首都,在地理学和占星学家的帮助下,这座全新的都城被命名为“巴格达”,位置就在古都巴比伦城附近。公元9世纪的阿拉伯历史学家雅库比感叹说,伊拉克,是世界的中心,而巴格达又是伊拉克的中心,借助沙漠中的骆驼商队,以及从波斯湾进入两河的商船,全世界的珍宝,都汇聚于此。

公元917年,来自东罗马帝国的两位使节,来到巴格达拜访阿拉伯帝国的最高统治者哈里发。在他们的游记里,巴格达的皇宫富丽堂皇,有上万张不同图案的华丽地毯或者挂毯作为装饰,花园里有无数奇花异草,以及骏马、狮子、大象、孔雀等动物,实际上,著名的阿拉伯民间传说《一千零一夜》的灵感来源与时代背景设定,正是阿拉伯帝国统治时期,巴格达的宫廷与市井生活。

然而,进入11世纪后,伊拉克连同阿巴斯王朝一起衰落了。首先,阿拉伯帝国的统治模式非常倚重最高统治者的个人能力,如果出现一个昏庸的哈里发,就会直接导致帝国控制力的直接下降。而在这个时段中,类似曼苏尔这样的强力哈里发,再也没有出现。于是,伊拉克境内,各地总督、军阀等强人趁机崛起,逊尼派和什叶派伊斯兰教徒之间,也爆发了频繁的冲突。长期的战争,直接破坏了伊拉克境内繁荣的城市,和农业灌溉体系,导致商业凋敝,粮食产量急剧下降。另外,由于几千年来的长期耕作与开垦,即使是丰饶的两河流域,也不可避免出现了土地盐碱化的趋势,许多曾经的良田,退化成了无法耕种的荒漠。

最终,在1258年,横扫欧亚大陆的蒙古军队,在成吉思汗孙子旭烈兀的率领下,攻陷了巴格达。根据史料记载,蒙古征服者点燃的大火足足燃烧了40天,壮丽的清真寺、宫殿和收藏了无数珍贵书籍档案的图书馆,被付之一炬;被蒙古军队屠杀的平民,估计多达20万人。这一场浩劫,似乎宣布了伊拉克古典辉煌时代的彻底终结,一位阿拉伯诗人曾经在诗篇中哀叹:信仰与世界已经不复存在,一切的荣耀终将烟消云散。

在巴格达沦陷于蒙古之后,伊拉克的历史仿佛停滞了六百年,成为了奥斯曼土耳其帝国统治下的边缘地区,整个世界的飞速发展和变化,仿佛与它毫不相关。然而,在19世纪后半期,两个重大历史事件,把伊拉克从这种一潭死水又默默无闻的停滞状态中拉了出来。

第一个,是1869年苏伊士运河的通航,运河大大缩短了从欧洲至亚洲的水运航程,极大地便利了全球不同地区间的贸易运输和经济往来。很快,苏伊士运河周边地区,从埃及、叙利亚、伊拉克,到巴勒斯坦地区,都变成了英法两大欧洲殖民国家在中东的“核心利益地区”。尤其是英国,它在伊拉克的投资不断增长,从农业灌溉系统,到运河航运公司与进出口贸易。作者罗伯逊认为,虽然这些举措有殖民主义利用全球经济不平等秩序,压榨剥削不发达地区的成分,但伊拉克长期停滞的经济,在这一时期得到了有力的拉动。

第二个,是两次工业革命之后,以石油驱动的内燃机,成为新一代工程机械和各种交通工具的动力之源。而石油开采与精炼工业,被欧美发达国家看做是拉动整个国家经济,与国家战略安全高度相关的核心产业。

对于殖民地遍布全球的英国来说,性价比最高的能源战略,就是在自己的势力范围内寻找高品质的石油资源。20世纪初,英国地质勘探人员先后在伊朗、伊拉克境内,发现了优质丰富的油气储藏,于是,在1909年,英国成立了波斯石油公司,统一负责这个地区的石油开采业务。一战开始后,为了防止竞争对手德国染指中东石油资源,威胁苏伊士运河,英国悍然派出军队攻占了巴格达。但是,作为老牌列强与殖民帝国的英国,在一战中元气大伤,为了继续维持自己对中东地区的有效控制,不得不在当地开始寻找,扶植阿拉伯代理人。

很快,一个当地阿拉伯部落首领进入了英国人的视野:费萨尔·本·侯赛因。费萨尔的父亲谢里夫,出身中东历史悠久的阿拉伯名门望族,哈希姆家族,它的血缘可以一直追溯到伊斯兰教创始人穆罕默德本人所属的家族;谢里夫曾经是奥斯曼帝国在沙特地区委任的总督,在一战中曾经配合英国,发动了反奥斯曼帝国的阿拉伯大起义。在这次大起义中,费萨尔因为出身名门,担任过阿拉伯联军部队的指挥官。1921年,英国殖民当局就决定,委任费萨尔担任伊拉克国王,宣告了哈希姆王朝的诞生;而在二战后,费萨尔的兄弟阿卜杜拉,也被英国人拥立为约旦国王。伊拉克虽然获得了名义上的独立,但英国继续在伊拉克驻军,并保持了各种特权,比如英国组建的“土耳其石油公司”,就获得了长达75年的伊拉克境内石油开采特许权。

作者罗伯逊说,虽然伊拉克建国了,有了自己的政府、领土和民众,但其实先天不足,极度虚弱,维系一个国家最重要的东西,民族认同感几乎为零。

这是为什么呢?第一个原因,就是伊拉克漫长而复杂的历史背景,几千年来,一批又一批的外来征服者来到了两河流域;同时作为欧亚贸易交通路线上的重镇,这里又涌入了来自四面八方的移民。从而导致在伊拉克生活居住的,有阿拉伯人、犹太人、库尔德人、波斯人、土库曼人与亚美尼亚人;信仰的宗教包括伊斯兰教、基督教、犹太教与古老的曼达安教等等;民族众多,宗教信仰参差不齐,这就给塑造一个相对统一,凝聚力强的民族国家共同体,增加了难度。更何况,虽然伊斯兰信徒在伊拉克是人口大多数,但一部分是逊尼派,另一部分是什叶派,两个派别之间有着深深的矛盾积怨。

不仅如此,从11世纪开始,伊拉克境内长期缺乏中央政府的局面,也加剧了这种社会散沙分裂化的倾向。放眼望去,是一个个基于乡土、宗教信仰或者血缘关系,割据一方的部落宗教首领,或者军阀强人,彼此猜忌,互相仇恨。让他们为了一个虚无缥缈、新生的伊拉克国家共同体而捐弃前嫌,坐下来进行谈判合作,可以说难上加难。

另外,仓促建立的伊拉克哈希姆王朝和政府,在伊拉克社会中缺乏认同感与支持,影响力实在有限。费萨尔国王本人和他的家族信仰伊斯兰教逊尼派,而逊尼派在伊拉克又是少数派。另外,支持费萨尔王室的,除了少数奥斯曼帝国遗留下来,接受过欧洲近代先进教育的专家、军官和知识分子,就是英国政府了。实际上,伊拉克国内的老百姓和许多地方实力派,觉得国王压根就是个外来户。

怎么办呢?费萨尔国王一边利用不断增长的石油出口收入增强军队等国家安全部门,镇压反对派,一边主导设计出了一套全新时髦的“泛阿拉伯民族主义”。这一套理论的提出者,就是费萨尔任命的伊拉克教育部长萨提·胡斯理。胡斯理综合研究借鉴了19世纪以来欧洲各类民族主义理论,并把它们移植到中东阿拉伯社会这个大环境里,最终形成了这套“泛阿拉伯民族主义”。这套理论的核心,就是把古代苏美尔巴比伦,以及阿拉伯帝国时代的光荣历史都串联起来,当作一种独特、没有中断过的文化传统,用以提升伊拉克人的民族自豪感,证明伊拉克在整个阿拉伯世界中的领袖地位;然后再提出,既然绝大多数阿拉伯人都信仰伊斯兰教,那么就应该团结组织起来,形成一个阿拉伯民族共同体,独立自强,恢复昔日的荣光,排除欧洲列强殖民主义在中东的存在。

然而,费萨尔很快就发现,自己推动出台的这套“泛阿拉伯民族主义”,对自己来说是把双刃剑:毕竟,哈希姆王朝身上的英国附庸色彩太浓厚,激进的阿拉伯民族主义者自然而然会把自己看做是敌人。另外,很多阿拉伯民族主义领袖还主张,既然是“泛阿拉伯民族主义”,那么就该打破伊拉克、叙利亚、约旦这些由西方国家强行划分的国家界限,把它们统合成一个更大的阿拉伯民族国家,所以哈希姆家族和其他西方列强扶植的王室,都该下台。

那么,该谁来领导阿拉伯复兴民族运动呢?在中东政治舞台上,出现了两个全新的主角,第一个,是埃及的“自由军官组织”:大部分成员是在新设立的现代军事院校中受过教育的中青年军官,领袖是后来成为埃及总统的纳赛尔。这是因为,军人,是不发达国家里,最早接触各类先进技术和民族主义思潮的一个群体,同时也最具备凝聚力和组织行动力,而且还掌握军权。

在埃及自由军官团的影响下,包括伊拉克在内,一些阿拉伯国家军队中的军官纷纷成立了类似的秘密组织。他们的诉求大同小异,包括推翻君主专制,实现共和,摆脱欧美国家的控制和影响,建立一个大型泛阿拉伯国家或者政治联盟,并且消灭以色列:例如1952年,纳赛尔就在埃及发动军人政变,推翻了英国支持的法鲁克王朝。

第二个,是1947年,在叙利亚成立的阿拉伯复兴社会党。复兴党的主张不仅是包括振兴阿拉伯民族主义,独立自强,还要求在社会生活和政治中,限制宗教势力的影响,让阿拉伯世界努力走上“世俗化”的发展道路。在建立后,复兴社会党的影响力逐渐从叙利亚,扩展至伊拉克,以及沙特与利比亚。从1979年开始,统治伊拉克长达20余年的萨达姆·侯赛因,就是阿拉伯复兴社会党的成员。

此时,由于以色列宣布建国,直接导致了中东战争的爆发。而参战阿拉伯国家在头两次中东战争中的惨败,直接激化了它们内部的社会矛盾。根据美国著名政治学家亨廷顿的统计,从1948到1958年,参与中东战争的五个阿拉伯联盟国家都爆发了军人政变,伊拉克也不例外。1958年,以卡塞姆准将为首的伊拉克自由军官团发动了“七一四政变”,推翻了哈希姆王朝的统治,从而让伊拉克的现代化进程,再次进入了一个新的震荡期。

好了,这本罗伯逊的《辉煌与苦难》,它的基本内容,今天就为你介绍到这里。作者罗伯逊在这本将近30万字篇幅的巨著中,一口气带我们浏览了6000多年来,伊拉克漫长辉煌而跌宕起伏的历史:从人类文明曙光时代,出现在两河流域的城邦国家,一直谈到2011年,伊拉克战争结束。

罗伯逊认为,美索不达米亚平原的地理气候环境与自然资源,在很大程度上决定了伊拉克文明发展演进的轨迹。两条奔流的大河,幼发拉底河与底格里斯河,给这里带来了适合耕作的肥沃土壤,而它在东西方贸易交通路线上的关键节点位置,也让这里汇聚了来自各方的物产与技术,从而使人类文明最先在这里绽放出辉煌的火花。但从另一方面说,这些条件,既是馈赠,也是诅咒:由于缺乏地理屏障,自从远古时代开始,周边地区的各个民族,都被这里的肥沃土地与惊人的财富所吸引,从而导致伊拉克始终沉浸在一轮又一轮的外来征服中。由于这种周期性的破坏,伊拉克昔日的古老文明最终变得黯淡无光,最终在11世纪后逐渐沦为了一片停滞、闭塞的边缘之地;直到19世纪末工业革命和经济全球化的到来,才被重新唤醒,开始了追寻独立和现代化的漫长征程。

在罗伯逊看来,伊拉克独立后的动荡,体现了当时大多数发展中国家面临的共同难题:必须在一个碎片化的基础上,从零开始构筑民族共同体,同时还要解决经济发展,分配公正,政治参与制度化,宗教信仰冲突等诸多问题。他争辩说,伊拉克其实并非没有机会,例如20世纪70年代,由于石油输出国组织的成立,以及国际油价的不断攀升,伊拉克的国家收入猛增了几十倍,从而让复兴党政府能够在教育、公共卫生、工业建设以及民生等领域进行持续投资,使得伊拉克变成了中东地区发展最快的国家之一。这个新兴的国家,似乎已经走上了一条稳定繁荣的发展道路。

然而,罗伯逊说,这个美好的梦想终究没有实现,1980年是伊拉克命运的一道分水岭:因为自1980年起,萨达姆领导的复兴党政府连续发动了两场失败的对外战争:两伊战争和海湾战争,战争不仅让伊拉克财穷民尽,也直接打断了伊拉克来之不易的现代化进程。

本书的英文版,出版于2015年。当时,伊拉克战争刚刚结束4年,硝烟未散。作者罗伯逊对伊拉克人遭遇的苦难,给予了强烈的同情,对英美发动的伊拉克战争,也进行了强烈的批评和质疑。一晃,又一个十年就要过去了,比起战争结束初期,今日的伊拉克局势虽然有所改善,但却十分有限。与刚刚建国时一样,伊拉克经济依旧没有摆脱对石油的依赖,并缺乏多样性。虽然伊拉克在战后开始了缓慢的人口增长,且60%以上的人口是25岁以下的年轻人,但这波“人口红利”不仅是经济增长的推力,同时也要求伊拉克政府在社会公共福利与医疗保健、就业与教育方面投入更多;然而这对于财政紧张的伊拉克政府来说,短期内还是难以达到的目标。

在政治方面,伊拉克党派林立,各种政治势力很难达成共识,导致政府决策举步维艰。不仅如此,由于长年战争的破坏,伊拉克赖以生存的许多基础设施,比如农业引水灌溉系统和石油开采设施,都面临年久失修、无法启动的状态,这进一步恶化了伊拉克的经济状况,昔日的农产品与粮食出口大国变成了粮食进口国,石油收入停滞不前。同时,近年来愈演愈烈的全球极端气候,也让依赖农业的伊拉克面临持续的高温天气与干旱。在战乱导致的难民之外,越来越多的伊拉克民众被迫沦为“生态难民”,背井离乡。根据统计,直到2023年,依旧有将近100万伊拉克人流离失所,其中将近十分之一是因为极端气候。

在本书结尾,作者罗伯逊对伊拉克的未来并没有丧失信心,他说,自人类进入文明时代,伊拉克人就以强韧的意志和高超的智慧,一直栖息在这片土地上,他们终究会从自己辉煌而漫长的历史中总结出必需的经验和教训,来指引自己的未来。同时,世界各国也应对这片古老的土地给予足够的支持和关注,因为无论是过去的伊拉克,还是现在的伊拉克,都是人类文明不可或缺的一部分。

以上就是这本书的精华内容。原书的电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.古代伊拉克文明发展的路径,严重受制于自然地理环境与资源分布;两河流域肥沃的土地和丰富的水资源让这里的农耕文明超级早熟,但缺乏金属矿藏与地形平坦的特点又让它严重依赖贸易,并且缺乏抵御外来入侵的屏障。

2.伊拉克独立后,之所以长期陷入动荡混乱,是因为它必须同时解决诸多问题,包括构筑民族共同体,维持经济发展与分配公正,实现政治参与制度化,解决宗教信仰冲突等等。