《转折年代:中国·1947》 真真解读

《转折年代:中国·1947》| 真真解读

关于作者

金冲及,1930年出生,中共党史和中国近现代史专家。1948年加入中国共产党。1951年毕业于复旦大学历史系。北京大学、复旦大学、中国社会科学院兼职教授和博士生导师,俄罗斯科学院外籍院士。

关于本书

1947年在中国的历史进程中有它特殊的地位。正是在这一年,中国大地上发生了一个历史性的转折:二十年来在中国占统治地位的国民党从优势转变为劣势,在内战战场上从进攻转变为被动挨打,由强者变成弱者;反过来,中国共产党却从劣势转变为优势,在战场上从防御转变为进攻,由弱者变成强者。双方力量对比在一年内发生的这种巨大变化直接影响并支配着此后中国的走向。这个转折究竟是如何到来的,它一步一步地经历了怎样的发展过程?

核心内容

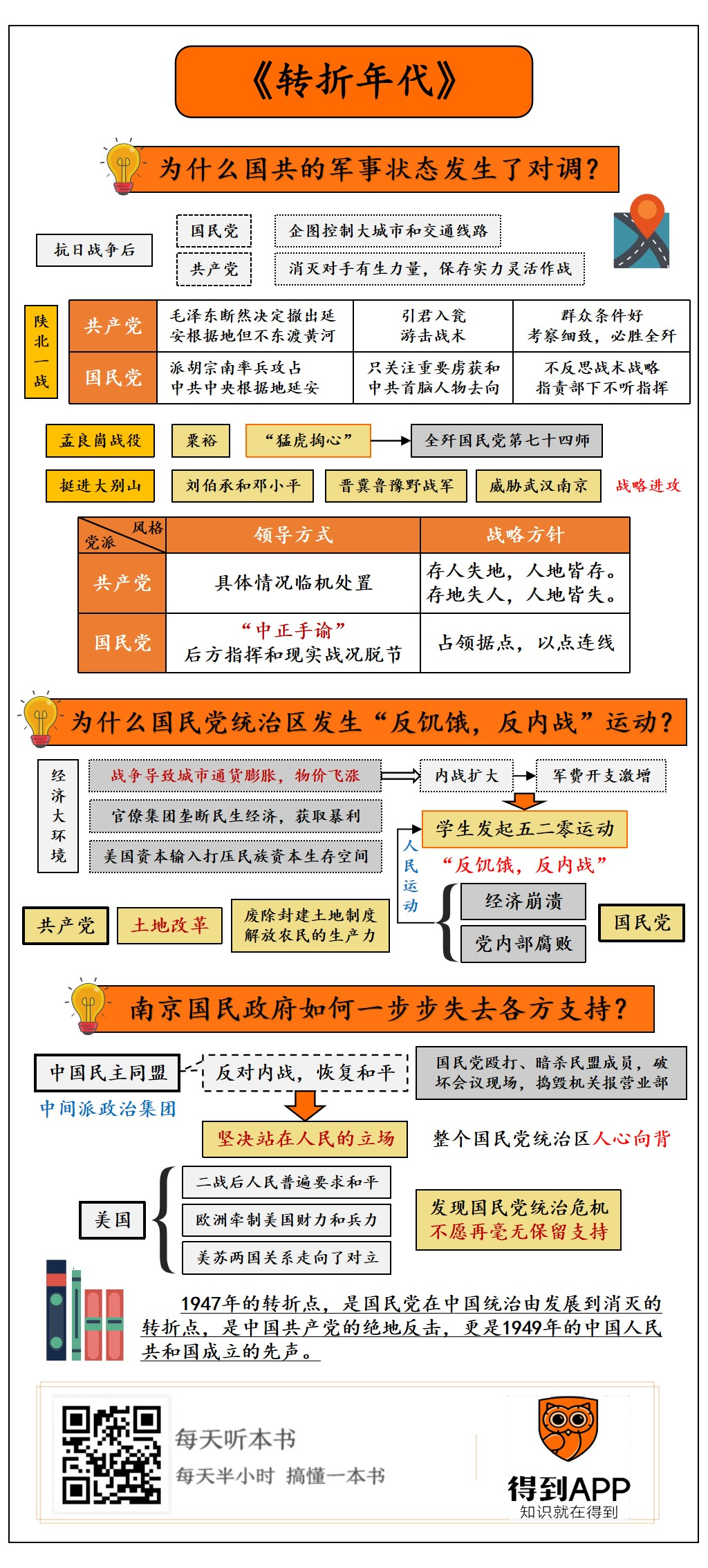

本次解读将从三个问题来为你讲述1947年的风云变幻:1947年,国共的军事状态发生了对调,解放军由战略防御变为战略反攻状态,究竟发生了什么?为什么国民党统治区发生了“反饥饿,反内战”运动?南京国民党政府是如何一步步失去了各方的支持?

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《转折年代:中国·1947》

对于新中国成立来说,哪一年是最关键的转折点?当我们回看中国的二十世纪四十年代后半期,你会发现,几乎每年都有重大事件发生:1945年抗日战争胜利,46年全面内战爆发,48年三大战略决战,49年新中国成立。这本书为什么偏偏要把1947年叫做中国的“转折年代”呢?

1946年底,国民党军队200万人,加上后方机关人员等,共430万人。人民解放军只有野战军61万人,加上后方机关人员等,也仅仅127万人。国民党还控制着全国76%的土地和71%的人口,控制着几乎全部现代工业,所有大城市和主要交通线。

但就在1947年这一年内,国共两党的力量发生了巨大变化。在中国占统治地位20来年的国民党由优势转变为劣势,在内战战场上从进攻转变为被动挨打,由强者变为弱者;中国共产党却从劣势转变为优势,在战场上从防御转变为进攻,由弱者变为强者。中国共产党在1947年的绝地反攻,是1949年中华人民共和国成立的先声。《转折年代:中国·1947》这本书详细介绍了抗日战争胜利之后,1947年,国共两党在军事、政治、经济、民心等方面的变化与发展。

这本书的作者金冲及,是中共党史学家,辛亥革命史及中国现代史研究专家。撰写本书时,为更加全面地还原1947年的情况,金冲及格外重视国民党和美国方面的资料,亲赴美国斯坦福大学研究蒋介石日记,同时使用当时各个派别的杂志文章,尽量用多方视角呈现出当时人们对国共两党的评价。值得一提的是,1947年,作者金冲及身在国民党统治区,正要从高中毕业,进入大学历史系就读,他亲身经历了当时时局的动荡,我们也因此能从书中看到更多来自国民党统治区的声音。回顾1947年,金冲及说:“这一年内,我从一个关心国事而在政治上处于中间状态的青年学生,变成一个几乎全身心投入当时爱国民主运动的积极分子。”

那一年究竟发生了什么?在回到1947年之前,我们得先看看,中国是以怎样的状态进入1947年的。

在1947年将要到来的时候,国民党刚刚攻占解放区在华北和华东两大政治中心——张家口和淮阴。国民党单方面召开国民大会,关上了和谈的大门。那时候,蒋介石判断,只需要三个月到半年的时间就可以消灭中国共产党。在这年元旦的日记里,他写下“本年工作要目”,十项工作中有八项是军事行动计划,一个月收复一个关键地方,仿佛已经胜利在握。而到1947年底,蒋介石却感到十分受挫,他在日记里写道:“党国危机四伏,党员与干部腐化已成不可救药之象”“各方告急与失败之报,几乎如雪片飞来……成败利钝,听之天父之定夺。”

再看共产党方面。面对国民党大军的大举进攻,毛泽东在1946年的中共中央的会议上说:要胜利就要搞好统一战线,就要使我们的人多一点,就要孤立敌人。在军事上,我们还是用袭击的办法,集中优势兵力,消灭敌人。解决土地问题,这是一切工作的根本。他强调,只要熬过明年一年,后年就会好转。现在看来,在1947年,“熬”字是十分贴切的。1947年的确很不容易熬过,变弱为强就更难了。

那么,在短短的一年里,是什么事情强力地扭转了局面?1947年发生了很多事情,推荐你读一读原书。今天二十几分钟的听书里无法全部概括,我们就重点来看看那一年最值得关注的三个问题:一,国共的军事状态发生了对调,解放军由战略防御变为战略反攻状态,这中间究竟发生了什么?二,为什么国民党统治区发生了“反饥饿,反内战”运动?三,南京国民政府如何一步步失去了各方的支持?而这三个问题,恰好对应那一年中国的军事、经济和政治情况。接下来,我们从这三个切片入手,重新走过1947年的中国。

军事方面,1947年的解放军由战略防御变为战略反攻状态,蒋介石由志在必得变成了忧心忡忡。那么,在1947这一年,共产党领导的人民解放军做对了什么?

抗日战争胜利后,国民党军队发起了接收地盘,打通交通线路的活动。在此过程中,国民党军队排除异己,驱逐东北、苏北、山东、华中等地的共产党力量。1947年这一年间,国共双方发生的所有军事冲突都是因此而起。我们能看到,两方有着截然不同的军事思维:国民党企图控制大城市和交通,而共产党的思路是消灭对手有生力量,保存实力灵活作战。我们还是在具体的案例中看。在国民党攻占延安后,1947年发生的主要战役有陕北一战、孟良崮战役、挺进大别山以及北线战役,我这里重点跟你讲讲陕北一战。

1947年3月,蒋介石派胡宗南率领二十五万人攻占中共中央根据地延安。国共兵力悬殊,中共自然不可能采取死守延安同胡宗南军决一死战的打法,于是毛泽东断然决定撤出延安根据地。很多共产党的干部想不通,离开大本营延安,感觉像是失去了家。毛泽东说:“我军打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。敌人进延安是握着拳头的,他到了延安,就要把指头伸开,这样就便于我们一个一个地切掉它。”

19日上午,边区解放军部队全部撤出延安,下午胡宗南部队进入延安,他得到的只是一座空城。美国驻华大使司徒雷登在给国务卿马歇尔的电报中也说,国民党“进攻延安,结果虽占领,实际是扑空。”

对胡宗南来说,占领延安看似是一场胜仗,是天大的喜事,其实这是灾难的开始。为什么这么说呢?共产党的策略是把敌人引到口袋里,然后用游击战术逐步击破。胡宗南的部队正处于孤军深入、四面为敌的境地。撤出延安前,毛泽东就做出了一个重要决定:中共中央不东渡黄河,仍然留在陕北。他说,“不打败胡宗南绝不过黄河……我留在陕北,蒋介石就不敢把胡宗南投入别的战场。我拖住‘西北王’,其他战场就能减少不少压力。”

而此时蒋介石却不了解共产党的想法,和胡宗南联系时,蒋介石把关注的重点,完全放在是否有重要虏获,中共首脑人物去向何在之类的问题上。可想而知,胡宗南一个也答不出,因为解放军的主力十六万人似乎一夜间突然消失了。领导西北野战兵团的彭德怀为了迷惑胡宗南,派第一纵队的一个营伪装主力,故意暴露于延安西北地区,使胡宗南误以为解放军主力正在向安塞方向撤退,于是胡宗南紧急指挥追击。而彭德怀再次看穿了胡的意图,把西北野战兵团全部集结隐蔽在延安东北的青化砭,决心引君入瓮,打一场歼灭战。

青化砭地形奇险,两侧是连绵起伏的高山,是伏击战的好战场。由于这里有当时陕北唯一的一条公路,胡宗南军一定会打通这条公路,因此彭德怀早就侦查好了地形,布下袋型阵地,由于陕北的群众条件好,老百姓帮助严密封锁消息,胡宗南军对解放军主力的行动竟然毫无察觉。预伏部队从东西两面山上侧击下去,仅仅一个半小时,就干净彻底地歼灭了三十一旅的敌人。这场战争的胜利离不开解放军前期细致的考察,毛泽东历来主张“实事求是”和“慎重初战”,“必须敌情、地形、人民等条件,都利于我,不利于敌,确有把握而后动手”。后来,解放军在撤出延安后短短一个多月内,一共三战三捷,歼灭国民党军队一万四千人,稳定了陕北战局。

对于这次失败,蒋介石非但不进行战术和战略上的具体反思,反而指责部下不肯自我反省,认为造成军事失利的原因在于前方将领没有听他的话。他说,“我亲手订的计划,没有人遵照实行,而且嫌我麻烦……你们这种心理状态就证明了你们的自大,对于统帅的信心动摇!这就是你们一切失败的总因。”

让我们再把目光放到山东战场上的孟良崮战役。孟良崮战役中,整编第七十四师是国民党军队中最精锐的部队,全部美械装备,受过美国军事顾问团特种训练。抗战胜利后最早由美军协助空运到南京,有“御林军”之称,是进攻华东解放区的主力。他们自称,“有七十四师,就有国民党。”

如果能歼灭七十四师,就能迅速改变整个战场的态势。七十四师是重装备部队,鲁中山区的地形让武器不但不能发挥威力,还成了拖累。基于这些判断,领导华东野战军的粟裕决心一改以往先攻弱敌或者孤立队伍的打法,大胆采用“猛虎掏心”的办法,从中央切入,切断七十四师同友邻部队的联系。经过三天三夜的战斗,解放军全歼了国民党最精锐的整编第七十四师,连同各路狙击战,共击毙、击伤、俘虏国民党军队32000多人。

不管是陕北还是孟良崮,都是在解放区发生的战争。陕北和山东两个主要内线战区,对解放区根据地消耗极大。1947年6月,中共中央决定,在国民党军队的进攻依然猛烈,解放军的数量和装备不如国民党军队的时候,立即用主力打到外线去,把战争引向国民党统治区,挺进大别山。这个行动,相当于解放军由战略防御转入战略进攻,是一个非常冒险的决策,也是一步孤军深入的险棋。

由刘伯承和邓小平率领的晋冀鲁豫野战军主力十二万人强渡黄河,千里跃进大别山,威胁武汉南京,成功牵制山东和陕北的国民党军队。这以后,解放军另外两支大军,从刘邓大军的左右翼相继南下,三路大军互相呼应,互为犄角,在长江以北、陇海铁路以南形成了一个倒过来的“品”字形阵势,使得中原地区由国民党军队进攻解放区的重要后方,变成人民解放军的前进基地。从此,解放军由战略防御转向战略进攻。

这些战役看下来,国民党军队和解放军在作战风格上有两点是截然不同的,一是领导方式,二是战略方针。

先说领导方式。蒋介石会规划好进军路线,国民党军的前线将领每一步都得按照“中正手谕”来办。国民党将领郝柏村说,“蒋公领导风格,事无巨细,都常详尽指示或手令。古语云:‘将在外,君命有所不受。’而蒋公指示过详,未必与第一线情况相符。”孟良崮战役的失败,就和后方指挥与现实战况脱节有关。而对于国民党将士们来说,不听命令要治罪,还不如听命令,这样打了败仗也怪不到自己头上,这种心态最终限制了一线将领的斗志。不同于蒋介石的规划,毛泽东给一线将领的电文,都是让将领们不要事事请示,具体情况临机处置。

战略方针上,蒋介石采取了“占领据点,以点连线”来分割共产党的战略方针。这个方针似乎很合理,为什么失败了呢?蒋介石认为,占据城市交通要点,就能阻止解放军行动,分割击破。但为了占领城市,就要分出驻军的兵力,反而先分散了国民党军队的力量。而共产党相信“存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失。”在每一个局部都形成绝对优势兵力,不计一城一地的得失,在运动战中歼灭敌人有生力量。这个作战风格,当时不为国民党军国防部所理解,除了个别国民党高级军官警醒,南京方面直到1948年才有所觉悟,但为时已晚。军令部长和陆军大学校长徐永昌在日记里写道:“恐我怠惰而敌悉力,我骄玩而敌勤奋,能延长战局尚属幸事。”在国民党几位核心人士的日记里,国民党军方1947年初的军事自信,经过几场大战后,已经荡然无存。

军事是第一战场,再来看看经济和政治的第二战场。1947年,国内的经济大环境非常紧张,国民党官僚集团垄断民生经济,获取暴利,美国资本输入打压了民族资本的生存空间。更严重的是,战争导致城市通货膨胀,物价飞涨,民不聊生。

2月12日,上海发生了抢米风潮,当天《大公报》上有这样的标题“物价如脱缰之马,各地粮价飞升,平民叫苦连天”。为了对付物价飙升的情况,国民党政府的行政院院长宋子文和中央银行总裁贝祖贻不断抛售政府的黄金和外汇,用来吸收市面上泛滥的流通货币。最高的一天,曾抛售黄金十万两。虽然微微减缓了通货膨胀的速度,但这项政策依然是杯水车薪,因为通货膨胀的根本原因在于内战扩大造成了军费的开支激增。这项政策,相当于用一点点黄金外汇堵军费这个无底黑洞。现在看来,抛售黄金外汇是不可理解的,但在当时,宋子文完全有理由这样做,因为他相信蒋介石和陈诚向他做的承诺,就是:一年内能解决中国共产党。

共产党消灭不了,蒋介石拒绝和谈,一定要将内战继续打下去,那么国民党政府的财政和国民党统治区的经济只能一再恶化,不可收拾。情况越来越失控,原本国民党统治区生活条件不错的市民们竟渐渐吃不上饭了,大学公费生每天的伙食费只够买两根半油条。5月2日,杭州再次发生了数千饥民抢米风潮,饥民捣毁了米店和警察派出所。7日,南京郊区铁路工人因为米价在当天上午几小时内从每石十九万元突破了三十万,和米商发生了冲突,存米被哄抢一空。8日,上海米商宣告停业,又有十二家米店被抢。各地都在发生抢米风潮,民众连最起码的生存也难以保障了。当时国民党统治区民众,特别是人数众多的原来在政治上处于中间状态,不关心国共内战的人们,最关心的问题成了“饥饿”。5月13日,上海医学院的学生组织体检,发现本校15%的医学生竟因为营养不良得了肺结核,还有学生因贫病卖血而暴病死亡。北京大学的学生每天也只能吃开水煮青菜,校园里贴满了“向饥饿宣战!向制造饥饿的人宣战!”这样的标语。各大高校的师生纷纷向当局抗议,在这种情况下,学生们发起了五二零运动,提出了“反饥饿、反内战”的口号。当时有一幅漫画流传很广,上面写着六个大字“向炮口要饭吃”。对此,文学家茅盾说:“一年来(国民党政府)政治上失尽人心,经济崩溃,物价狂涨,内战火热,使全国人民到了活不下去的地步——这一切就是学生运动发生的背景。”

共产党方面,毛泽东提到,中国境内有了两条战线,一条是国共两党的战争,“现在又出现了第二条战线,这就是伟大的正义的学生运动和蒋介石政府之间的尖锐斗争。学生运动的口号是要饭吃,要和平,要自由,亦即反饥饿,反内战,反迫害。”1947年7月至9月,在刘少奇的主持下,中共中央通过了《中国土地法大纲》。在1947年,中国的人口百分之八十仍然在农村,农民生活极端贫苦,而且十分分散,很难形成规模巨大的一致行动,是“沉默的大多数”。一旦有人能提出代表他们利益的正确主张,把他们有效地组织起来,他们的潜能就能充分发挥出来,成为令人吃惊的巨大力量。解放军之所以能在这场战争中取胜,一个重要原因就是得到了解放区民众的全力后方支持,这其中的关键,就是共产党坚决领导农民进行了土地制度的改革,解放了农民的生产力,让农民耕者有其田。

总结一下,在经济上,国民党在大后方的经济崩溃和党内部的腐败,严重损害了国民党统治区百姓的利益,频繁的人民运动,代表着国民党在逐渐失去人心。而土地改革和商业政策,让共产党获得了农民和民族资本家的支持,也为解放军的军事胜利提供了坚实的后方保障。

第三部分,我们从政治方面来看看,南京政府是如何一步步失去了支持,形成了孤立的状态。

就在中共中央十月正式发布《中国土地法大纲》后半个多月,发生了一件震动中外的事。10月27日,国民党政府内政部公告中国民主同盟为非法团体,随即对各地民盟成员加紧迫害。11月6日,民盟总部被迫宣布解散。

中国民主同盟是一个什么组织呢?民盟自认为是一个中间派的政治集团,“中间派的政治集团”指的是国民党和共产党以外,处于中间地位的各个政治集团。民盟成员主要由国民党统治区有爱国思想,期待和平的中上层知识分子构成,包括许多有相当社会影响力的教授和学者。民盟成立于皖南事变后,当时重庆的民主人士和在野党派的领袖认为,国共两大党的武力冲突是国家的极大不幸。于是他们联合商议组织一个中间派的集团,来调解国共两党的冲突,目的是要求两党团结抗战。但蒋介石将权力握得很紧,共产党固然是他的主要对手,但他对倡议和平的民盟也难以容忍。

我们把时间往前推一年。在1946年的政协会议结束后,2月的庆祝和平的大会上,国民党特务暴徒破坏了现场,郭沫若、李公朴等民盟成员被殴打,随后,国民党特务暴徒捣毁了共产党的《新华日报》营业部,又捣毁了民盟机关报《民主报》营业部。46年6月底,李公朴、闻一多这两位民盟骨干相继被暗杀。李闻惨案在国内外引起了极大的震动,梁漱溟说,“李闻两先生都是文人、学者,手无寸铁,除以言论号召外,别无其他行动。”民盟和其他处于中间派的人们认识到,国民党要消灭的不仅是中共,还包括国内一切要求和平与民主的力量。

进入1947年后,国内两军对垒的局势日趋尖锐,要保持中间派地位的余地越来越少了。民主同盟的愿望是:反对内战,恢复和平。但这种善良的愿望根本无法实现,民盟期望促成和谈,重新举行政治协商,成立联合政府,而国民党政府已经决定关上和谈的大门。7月,国民党政府宣布了总动员令,竟将倡导和平的民盟称作“中共之附庸”,这一顶帽子意味着什么?意味着不论是否亲共,爱好和平、反对内战的人士都可能会遭到国民党政府的迫害。然而不同于拥有武装力量的共产党,民盟这群知识分子的手中并无一枪一炮。10月,民盟中央常委杜斌丞竟被国民党的陕西全省戒严总司令以亲共的罪名枪决。支持国民党政府的美国驻华大使司徒雷登,对民盟并不支持,但他非常担心,假如国民党政府继续这样鲁莽地迫害民盟,那不仅会损害自身的声誉,还会使民盟获得更多的同情。国民党的迫害会使民盟这样的中间派力量更加“左倾”,共产党也将获得更多支持。

司徒雷登的担心应验了。后来在1948年1月,民盟一届三中全会上,开幕词里明确地说道:民主与反民主的壁垒已经分明,国民党发动内战,加深人民的痛苦。而中共在解放区实行土地改革,人民生活得到改善,这就是民主和反民主的鲜明对照。民盟如何做出抉择呢?民盟坚决站在人民的立场。

民盟这种政治立场变化,反映了整个国民党统治区的人心向背。在本书中,金冲及反复提到“人心向背”这个词,很大程度上是因为1947年,作者本人就见证了席卷全国的“反饥饿,反内战”运动,作为一名政治上原本处于中间派的学生,他的心态发生了巨大变化,“人心向背”其实是他作为一个身处历史事件中的人最直观的体会。

国共双方在军事上和政治上的力量对比,自从国民党政府发动全面内战后,一直在悄悄发生深刻的变化。5月集中发生的两件大事,孟良崮战役和国民党统治区“反饥饿,反内战”运动,将这种深刻的变化变得明朗了。司徒雷登在5月下旬给美国国务卿马歇尔的报告中,对国民党的看法也急转直下,他说:“当局第一次开始承认,他们可能正在失去对局势的控制。”

从抗日战争开始,美国就在明确地扶持中国国民党。对美国来说,国民党不仅是二战盟友,更是远东抗衡苏联的重要力量。那么一直花大力气支持国民党政府的美国,这次能不能直接出兵进行武装干涉,打击解放军,帮助国民党政府实现统一中国的目标呢?当然也不行。

美国顾虑的因素有这几个:第一,二战刚刚结束,美国人民普遍要求和平,很难说服美国人民把他们的子弟,重新投入到和美国人民没有直接利害关系的遥远的远东战场上作战;第二,尽管美国似乎是一个庞然大物,但欧洲牵制着美国的财力和兵力,已经没有多余的精力再管中国了;第三,二战结束后,世界上最强大的美苏两国的关系,已经从战时的同盟关系走向了互相猜忌和对立,但美苏都在小心翼翼地避免直接迎头相撞。

更重要的是,美国政府已嗅到国民党统治的危机,不愿意再毫无保留地支持国民党。杜鲁门在他的回忆录里坦率而失望地承认:“蒋介石的态度和行动和一个旧军阀差不多,他像军阀一样没能得到人民的爱戴。”“蒋介石的权力只及于西南一隅,而中国共产党控制了一部分土地和大约四分之一的人口……将无限制的物资和大量美国军队投入到中国,同样是行不通的,美国人民是永不会赞成这样一种计划的。”杜鲁门还给出了美国政府对华政策的底线,他说:“我们的政策是支持蒋介石,但是我们绝不能卷入中国内战中为蒋介石作战。”就这样,国民党政府不仅失去了普通百姓和中间派人士的支持,甚至也渐渐失去了美国政府的支持。

好,这本书的精华内容到这里就为你解读完毕了。我们最后来总结一下。

《转折年代:中国·1947》这本书详细地介绍了抗日战争胜利之后,1947年,国共两党在军事、政治、经济、民心等方面的变化与发展。仅仅在1947年这一年内,国共两党的力量发生了巨大变化,国民党由优势转变为劣势,中国共产党从劣势转变为优势。

双方力量对比在一年内发生的巨大变化,将直接影响并支配此后中国的走向。

1947年的强弱转换虽然艰难,但这就如艰难地将巨石推往山顶,再往山下一推,那股翻滚的力量和以往是不同的。在随后的1948年,中国军事政治和经济方面的变化,都是基于1947年变化的加速发展。国民党强制推行的财政政策失败,财政经济走向总崩溃,民族工商业濒临绝境,国民党统治区的民众大群大群地转向支持中国共产党。自此,国民党政府面对兵败如山倒的局面。

1947年的转折点,是国民党在中国统治由发展到消灭的转折点,是中国共产党的绝地反攻,更是1949年的中华人民共和国成立的先声。

撰稿:真真转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.1947年的转折点,是国民党在中国统治由发展到消灭的转折点,是中国共产党的绝地反攻,更是1949年的中华人民共和国成立的先声。

2.毛泽东历来主张“实事求是”和“慎重初战”,“必须敌情、地形、人民等条件,都利于我,不利于敌,确有把握而后动手”。

3.国民党军队和解放军在作战风格上有两点是截然不同的,一是领导方式,二是战略方针。