《起源故事》 孟尧解读

《起源故事》| 孟尧解读

关于作者

大卫·克里斯蒂安,历史学家,任教于澳大利亚麦考瑞大学。20世纪80年代以来开设大历史课程,综合物理、生物、化学和地理等学科,讲述从宇宙诞生到全球化时代的历史。2011年,凭借自己的 TED 演讲赢得了更多的关注。

关于本书

这本书是作者多年来研究成果的总结,整合了多门学科的庞杂知识,从能量和信息的突破时刻来标记宇宙和人类的历史。比尔·盖茨在推荐语中说,它综合了自然科学和历史,把理论和事实依据巧妙地编织起来,十分具有启发性和可读性。

核心内容

一、“能量”是贯穿宇宙138亿年历史的关键词,那么在宇宙形成初期,能量是怎么推动物质形成的? 二、地球具备了哪些概率极小的必备条件,才孕育出生命?生命又是怎么从多次灭绝的危机中存活下来的? 三、人类是唯一能够改变地球的物种,人类是怎么做到的?

你好,欢迎每天听本书。本期音频要解读的是比尔·盖茨推荐的一本英文书 Origin Story: A Big History of Everything,直接译成中文就是“起源故事:万物大历史”。这本书从宇宙大爆炸讲起,一直讲到今天,跨度达到138亿年。

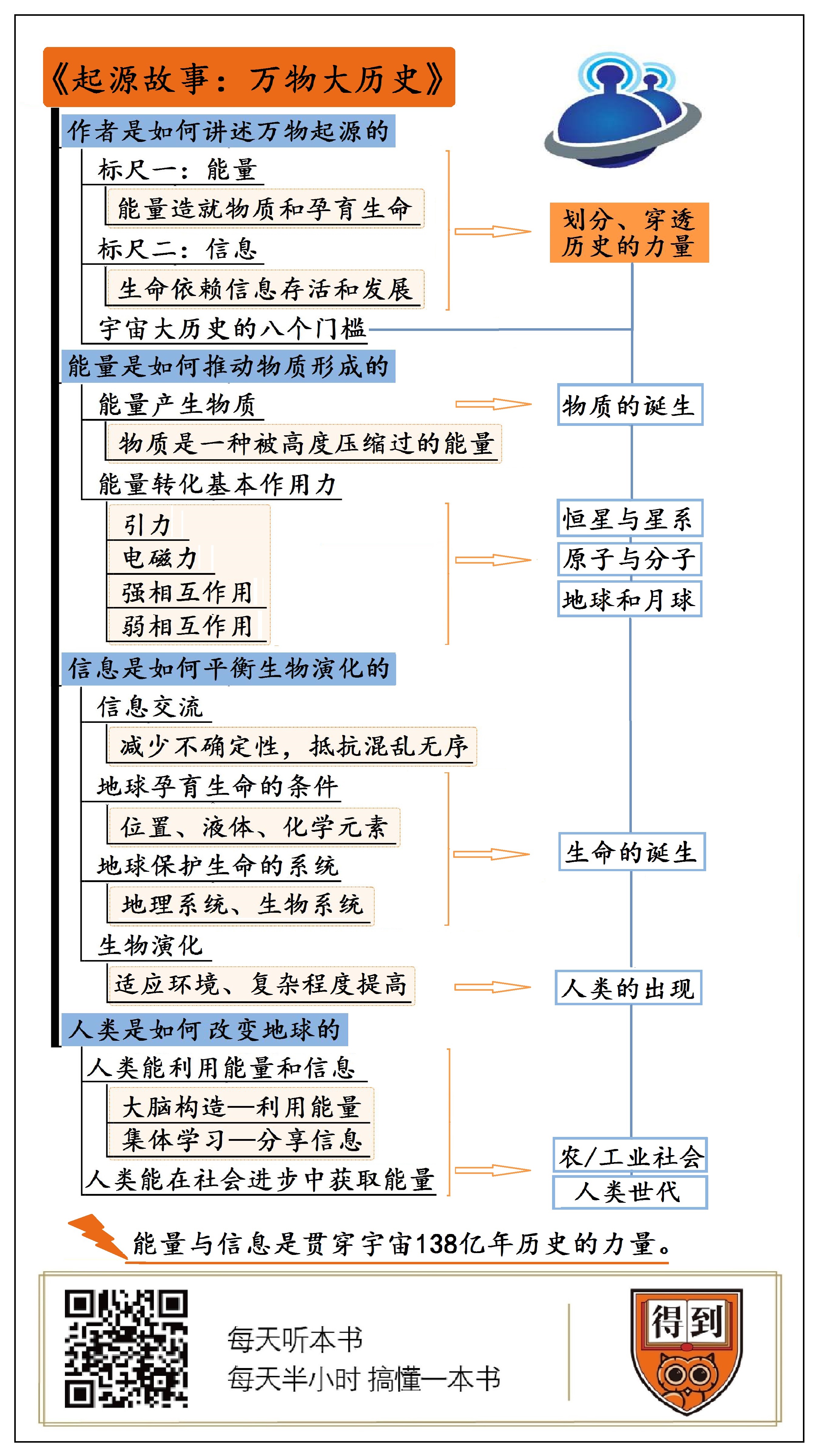

如果我问你,从大爆炸到地球诞生,从地球上的第一个单细胞生物到人类出现,从原始部落到今天的全球化,这么漫长的138亿年,有哪些恒常不变的力量在起作用,你会想到什么?坦白说,回答这个问题,是非常困难的。但这本书的作者,为我们找到了两个穿透历史的力量,那就是能量与信息。

能量造就了星辰大海,孕育了生命;生命依赖信息才得以存活和发展。

作者用能量和信息这两把标尺,把宇宙大历史划分成了8个门槛,每跨越一个门槛,代表着宇宙复杂程度的一次飞跃。我先给你介绍一下这8个门槛,分别是:物质的诞生、恒星与星系的出现、原子与分子的形成、地球和月球的出现,接下来是生命的诞生、人类的出现,再接下来就是人类进入农业社会和工业社会,以及现在的人类世代。换句话说,这其中的每一个门槛,都是万物演化过程中的里程碑。接下来,我会从能量和信息这两个角度,去分析这一次又一次的演化。

这本书的作者大卫·克里斯蒂安,是一名历史学家。从80年代开始,他在澳大利亚麦考瑞大学设立大历史课程,综合物理、生物、化学和地理学科,讲述从宇宙诞生到全球化时代的历史。2011年,他在 TED 演讲上用18分钟讲完了宇宙演进的138亿年。如今,在比尔·盖茨的支持下,克里斯蒂安在继续研究和普及大历史的项目。

介绍完作者的情况,我就来给你详细分享书的内容。本书主旨就是它的标题,“万物起源”。围绕这个主旨,我给你提炼出了三个重点内容:

第一个重点内容是,“能量”是贯穿宇宙138亿年历史的关键词。那么,在宇宙形成初期,能量是怎么推动物质形成的。

第二个重点内容是,地球具备了哪些概率极小的必备条件,才孕育出生命?生命又是怎么从多次灭绝的危机中存活下来的?

第三个重点内容是,人类是唯一能够改变地球的物种,人类是怎么做到的?

我们先来分享第一个重点内容:在宇宙形成初期,能量是怎么推动物质形成的。在能量的支配下,宇宙中形成了物质,出现了恒星与星系,然后有了原子和分子,再往后出现了我们的地球和月球。

物质是什么呢?现在的科学家们认为,物质就是能量的一种形式,不过是被高度压缩过的形式。大多数科学家都认可宇宙起源于大爆炸的说法,大爆炸后,宇宙的温度非常高,变成充满能量的海洋。在温度下降的过程中,能量又转化为四种不同形式,就是今天所说的四种基本作用力:引力、电磁力、强相互作用和弱相互作用。我们主要说说引力和电磁力:引力把茫茫宇宙中的物质聚在一起,形成天体;而电磁力安排电子和原子核的配对关系,形成原子和分子。

星辰大海是怎么来的呢?这个过程要归功于引力。引力把宇宙中大量原子吸引到一起,这时候原子们觉得很拥挤,就会很烦躁,就像高峰期的地铁车厢。车厢里温度上升,情况变得很不稳定。原子的核心,也就是质子,再也留不住自己身边的电子,电子就开始体会“放纵”的滋味。而电子放纵起来,又吸引到很多其他的粒子,结果就是温度和密度都越来越高。当温度超过1000万摄氏度时,质子们再也无法忍受了,放弃了“红杏出墙”的电子,宁愿自己组成一对儿。当质子和质子结合在一起变成氦原子核,会失去一丁点质量,爆发出惊人的能量。这片空间中的巨大能量就像一座燃烧的熔炉,而且还在不断扩张。扩张的力量对抗着引力,这就是宇宙的第一颗恒星。某一片空间中的恒星越来越多,就形成了星系。最终,就出现了星辰大海。

再来说说电磁力的功劳。在分子的形成过程中,要大大仰仗电磁力。我们知道,电子在不同的轨道上围绕质子转动,每个电子都更喜欢靠近质子的轨道,因为最近的轨道是最省力的。不过质子身边的空间是有限的,呆在外层的电子很不安分,看到别的质子身边有位置,就会投怀送抱。但是电子这一走,原来的位置就空出来了,电磁力会安排有多余电子的原子过来,填补空位。有时候,电磁力会让两个原子核共享外层电子,像氢原子和氧原子就是这么形成水分子的。分子就是原子们各取所需、皆大欢喜的结果。

有这么多分子后,宇宙中就有了冰,有了土,有了金属。这些东西形成了围绕恒星的行星,和行星自己的卫星,也就是我们的地球和月球。

原书里用很长的篇幅,讲述了宇宙中很多原子和分子的形成过程,这里不再多说。从这个过程里我们能看出来,从物质诞生,到恒星与星系的形成,再到原子和分子出现,最后形成我们现在的地球和月球,能量都扮演了极其重要的角色。在地球与人类的历史中,我们还将看到这一主旨,贯穿始终。

说完了宇宙起源,接下来我们把目光聚焦到地球上。第二个重点内容要回答的是:地球具备了哪些概率极小的必备条件,才孕育出生命?生命又是怎么从多次灭绝的危机中存活下来的?

我们都知道,生命需要不断地从周围环境中获取能量,并且对抗混乱无序。对于生命来说,信息与能量同等重要,因为生命是一个复杂调节系统。说它复杂,是因为它有很多组成部分,每个部分都有自己的意志;说它是调节系统,是说每个部分会根据彼此的状态来调节自己,实现分工协作。那么,组成部分之间要怎么知道彼此的状态呢?这里就需要信息交流。信息,减少了不确定性,抵抗着混乱无序。

我们就来看看,地球具备了什么条件才能诞生生命。

生命的诞生其实是一个化学实验过程,必须在大量实验基础上才能成功。首先,太阳系与银河系中心的距离刚刚好,地球与太阳的距离也刚刚好。这个距离既保证了安全稳定,也保证了合适的温度和压力。然后地球也有适合化学反应的液体。为什么液体很重要呢?因为在气体中,原子们都太飘逸了,没办法让它们好好相处;在固体中,原子们又太呆滞了,根本不会互相交流。只有在液体中,原子们才能自由自在地结合,创造出其他原子和分子。最后,地球上还有足够多的实验原料,像氢、氦、碳、金属等元素,非常丰富,相比其他星球简直是化学宝库。在这些条件下,一些生命必备的简单小分子就形成了,比如构成蛋白质的氨基酸,承载着基因信息的核苷酸,储存能量的碳水化合物等等。

当然,这些小分子还不足以形成生命,还需要更复杂的大分子链才行。地球的海底裂缝,具备了形成大分子链的苛刻条件。这些裂缝远离地球表面的太阳射线,还有地底喷出的丰富化学物质,温度也适宜,更不用说到处都是适合实验的液态水了。在漫长岁月中,这些小分子尝试了无数种组合,终于形成了生命需要的大分子链。

那具备了这些条件后,生命是怎么诞生的呢?有这么几个必备要素:一个是细胞膜,一个是新陈代谢,还有一个是自我复制。细胞膜能给细胞提供重要的保护,保证细胞结构。自从有了细胞膜,就有了最原始的原核生物。新陈代谢机制能消耗能量,维持生物的生存。而自我复制的能力,让原核生物开始繁衍生息,不再把自己的生活局限在海底裂缝中,而是在整个海洋中畅游,这一切发生在大概38亿年前。

这仅仅是一个开始。生命诞生后,还有差不多40亿年的历程,才有了今天的我们。在这40亿年里,地球上发生过很多次生物灭绝事件,无论哪一步走错了,生命就不复存在了。像25亿年前,发生过氧气大屠杀,7亿年前可能发生过彗星撞地球,后来又发生了好几次原因不明的生物灭绝。那么,地球上的生命,是怎么逃过40亿年里不止一次的劫难的呢?

对于生命来说,最大的劫难肯定是来自宇宙的巨大力量,比如彗星撞击。不过这算是小概率事件,除此之外,最大的威胁就是地球自身气候的突然变化。生物大灭绝大多因为温室气体和氧气交替控制了地球的温度。温室气体太多,生物会热死;氧气太多,气温太低,生物又会冻死。只有两者平衡,温度才适合生存繁衍。要维持两者的平衡,离不开地球的两个调节系统:也就是地理系统和生态系统。

首先是地理系统的碳循环,就像空调一样自动调节着地球温度。地球上的温度是由两种热量决定的:一种来自太阳,另一种来自地球深处,而大气层决定了多少热量会留在地球表面,又有多少会消散到宇宙中去。其中最关键的是我们今天熟悉的温室气体,比如二氧化碳和甲烷。

碳循环是一个什么样的过程呢?首先,温室气体在降水中溶解为碳酸,大量碳元素随着水流进入海洋,一部分跟随板块运动沉入地球深处。接着,板块运动造成的火山喷发,又会把碳带到地表。如果温室气体多了,温度变高,降水就会增多;如果温室气体不够,降水会变少,碳元素就不会大量流失到地球深处,火山也会慢慢补充一些温室气体。这一过程就是碳循环。有了碳循环,大气中的温室气体就不会越来越多,而是处在动态平衡中。温室气体稳定了,地球上的温度也就稳定了。

这只是第一个调节系统,是纯粹地理的。第二个调节系统来自生物圈,生物们也在帮助平衡温室气体和氧气。

氧气对于人类生命不可或缺,但对于习惯了无氧环境的生物来说,氧气是有毒的。35亿年前,原核生物学会了光合作用。光合作用把太阳变成了取之不尽、用之不竭的能量宝库,这对整个地球生物来说,本来是一件划时代的大好事。然而,蓝绿藻的光合作用又把水和二氧化碳,变成了碳水化合物和氧气,氧气在25亿年前并不是什么好东西,它带来了生物圈的第一次大劫难:也就是氧气大屠杀。

大量原核生物就这么灭绝了,剩下的一部分赶紧又缩回到海底环境中去。不仅如此,地球温度也改变了。因为光合作用消耗了二氧化碳,生成的氧气也破坏了甲烷,这样一来,温室气体就急速减少,地球急速降温,冰川从两极一直漂到赤道。生物们只能瑟瑟发抖,聚集在海底火山口,靠着地球深处的热量来取暖。

不过,这些海上的大面积冰川,遮盖了阳光,也中止了光合作用,而海底火山一直在贡献温室气体,就这样,经过一段时间,大气中的氧气含量下降了许多,温室气体又开始保护地球生物了。生物们侥幸逃过一劫。

这样毕竟不是长久之计,因为地理调节系统实在过于缓慢,生物们不能永远走钢丝。于是,生物圈的第一位英雄站了出来,那就是真核生物。真核生物有什么伟大之处呢?它们终于可以吸收氧气,不会中毒了。真核生物利用呼吸作用,产生二氧化碳、水和能量。这就平衡了地球上的氧气和温室气体,让地球气温稳定下来,为接下来的十亿年,创造了稳定的气候环境。

总结一下这一部分,地球在宇宙中的合适位置,以及地球上丰富的液体和化学元素,具备了生命产生的必备条件。地球上的地理系统和生物系统,又起到了调节作用,保护生命。反复无常的宇宙造成的灾难是偶然,生物演化的大趋势却是必然。在演化过程中,生物的复杂程度不断提高,有了更多的细胞、更大的体型、分工更明确的器官、更发达的神经系统等等。在这种趋势下,我们终于走到了至关重要的一道门槛,跨过了这一道门槛,人类就诞生了。

接下来是我们要讲的第三个重点内容,人类是唯一能够改变地球的物种,那人类是怎么做到的?

人类诞生至今只有10万年,却已经开始改变生物圈,从来没有单一物种能做到这一点。人类为什么能在短时间内做到呢?还是要说到两大关键词,能量和信息。人类能利用的大量能量,来源于农业社会和工业社会。

人类最初的主要生存方式是游猎,寒冷的冰川期过去后,气候逐渐转暖,人类跨越了又一道门槛,进入了农业时代。为什么农业时代是一道门槛呢?因为农业打开了一座能量宝库。以前的游猎部落,只从野生动物身上获取能量。有了农业之后,农作物通过光合作用得到能量,人吃掉这些食物,就等于从光合作用中获得了能量。不仅如此,人还学会了驯养动物,把野生的变成家养的。人吃掉这些家养动物,也等于间接从光合作用中获得能量。在同样面积的土地上,农业养活的人更多。在游猎社会中,每平方公里只能养活0.2-0.3个人,也就是四五平方公里才能养活一个人。农业使人们在每平方公里内能养活20到30人,是游猎的100倍。

社会网络和社会结构都因为农业而变得更复杂了。社群里人一多,就可能出现纷争,就要有解决纷争的权威人士,这就是等级制和领袖的起源。农业生产也带来了剩余财富,剩余财富多了之后,有一部分人可以不必参与农业生产,有条件从事别的工作,这就出现了劳动分工。古代社会的专业分工程度,取决于农民能生产多少剩余食物。在大多数农业社会,10个农民供养1个不用劳动的人。这种少数人从多数人身上汲取资源的模式,就是国家的雏形。

对于每个国家来说,最重要的就是汲取资源的能力。如何汲取更多的资源呢?古代统治者主要有三种方法:第一是扩大生产,提高生产力;第二是提高税率,收更多的税;第三是最常见的,就是发动对外战争。除了汲取资源,获取信息也是维持国家运转的重要条件。

古代的每一个农业大国,都十分重视文书工作,因为要经常做人口普查,还要详细记录历史。为了把信息传递到帝国的每个角落,还必须修建四通八达的道路。不过,随着人类社会的复杂程度提高,维持基础设施和国家机器,就要支付更高的代价。虽然2000年前的人类,比起冰川期末期,大部分人的生活水平并没有太大改变,但是,他们所消耗的能量总量增长了7倍。这增长的能量,一小部分是统治阶级享受的奢华生活,其余大部分都是复杂社会为了维持运转消耗掉的。

近代科技诞生后,科技又帮助人类获取了更多能量。比如瓦特的蒸汽机大大提高了从化石燃料获得能量的效率,把人类带进了工业时代。化石燃料蕴含着亿万年积累下来的光合作用的能量。从冰川期末期到农业社会,能量增长了7倍;而在过去的200年里,从农业社会到工业社会,能量增长了21倍。能量越来越便宜,这就鼓励了更多的商业和技术创新。我们有了铁路运输,有了汽车,有了电。

学者们认为,人类已经进入“人类世”,意思就是“人类的世代”。这是人类历程最重要的一道门槛。在有生命记载的40亿年里,这是唯一一个单独物种拥有力量,能主导地球上的重要变化。这种变化有好的一面,比如人类社会的经济在二战后飞速发展,全球卫生条件得到了极大改善,人均寿命大大延长,人们的思想观念也在进步。同时,变化也有不好的一面,人类使用化石燃料,增加了温室气体,打破了原来的碳循环。再比如物种灭绝速度在加快,最近一百年的灭绝速度比过去百万年间加快了几百倍。

人类是怎么做到主导地球的呢?因为人类有优势,能够最大限度地利用能量和信息,把其他物种远远抛在后面。人类的这种优势,表现在两个方面,一个是大脑构造,另一个是集体学习。我们先来看看大脑构造。

我们都知道,人类相比其他哺乳动物,最大的优势就是一个发达的大脑。大脑新皮质,位于脑半球的顶层,负责一些高级功能,比如知觉、空间感和语言。新皮质越大,就越智能。一般哺乳动物的新皮质占大脑的10%到40%,灵长类占一半以上,而人类能占到80%。

这当然是生物演化大趋势的结果。生物想要适应环境,就必须从环境中获取更多的信息。获取信息靠的是感知环境的神经细胞。当信息量越来越大,就必须有个专门的信息处理器,因此,更多的细胞汇聚起来,形成了大脑。

有脑生物是生物演化过程中的一次飞跃。要知道,一般生物供养不起大脑。大脑因为细胞多,消耗的能量也非常多,是肌肉组织消耗的20倍。比如,有一种海洋动物,为了找到一片适合生殖繁衍的海域,需要大脑来导航。一旦它们找到了这片生活乐土,就会吃掉自己的脑子。哪怕是人类,作为哺乳动物的一员,大部分时间里,都是让情绪或习惯做主的,只在并不急迫的稳定环境下、有充足能量的时候,才会动用理性。

人类的厉害之处,不仅仅在于一个发达的大脑,更重要的是:分享信息。这就是人类优势的另一个方面,集体学习。人类会互相交流,会把一个人的信息,变成大家共享的信息。一个人的能力有限,但与他人合作,就会变得更加强大,因为掌握更多的信息,就意味着能获取更多的能量和资源。

从古至今,人类大脑组织没发生太大的变化,但是记忆能代代积累,学习能力也与日俱增,这个过程就是“集体学习”。能够集体学习的物种在竞争中活了下来。因为远古时期,除了我们的智人祖先,还有一些其他种类的人类,同时生存在地球上,竞争着有限的生存资源,其中就包括著名的尼安德特人。集体学习需要语言能力,因为大家要相互交换信息。最终,只有智人,率先跨越了语言能力这个难关,通过集体学习,在竞争中脱颖而出。

简单总结一下这一部分:人类的大脑构造和集体学习的优势,能最大限度地利用能量和信息,又在社会进步中获得了大量的能量,这就让人类成了唯一一个能给地球带来重大改变的物种。

这本书的精华内容就分享到这儿,下面,来简单总结一下这期音频的内容:

能量和信息这两个概念,在宇宙的138亿年历史里贯穿始终。

首先,在宇宙诞生初期,能量产生了物质,进而形成了原子和分子,再往后有了恒星和星系。在这个过程中,宇宙的复杂程度不断提高,最终诞生了我们赖以生存的地球。

其次,地球的合适位置,以及丰富的液体和化学元素,为生命准备了必要条件。地球上的地理系统和生物系统,又为生命提供了保护作用。生命出现后,在演化过程中,复杂程度不断提高,逐渐出现了更大的体型、分工更明确的器官,以及更发达的神经系统。生命终于跨过了至关重要的一道门槛,人类诞生了。

最后,人类具备独特的大脑构造,和集体学习的优势,这让人类能最大限度地利用能量,交换信息。从农业时代,到工业时代,再到现在的人类时代,人类在社会进步中获得了巨大的能量,给地球带来了重大的改变。

最后来分享一点我的感想。能量就像是水,水能载舟,亦能覆舟。掌握了巨大能量的人类,未来该何去何从,也是需要我们认真思考的问题。毕竟对于整个宇宙来说,人类还太年轻了。实际上,我们的宇宙也还算年轻,充满了活力,不过,“未知生,焉知死”,不了解起源故事,又如何面对未来呢?希望这部科学版的起源故事,可以带给你更多的启发。

撰稿:孟尧 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.在宇宙诞生初期,能量产生了物质,进而逐步演化出复杂的宇宙。

2.地球的合适位置、地球上丰富的液体和化学元素、地球的地理和生物系统,使生命诞生并得以延续和演化。

3.人类独特的大脑构造,以及集体学习的优势,使人类得以最大限度地利用能量和信息,进而改变地球。