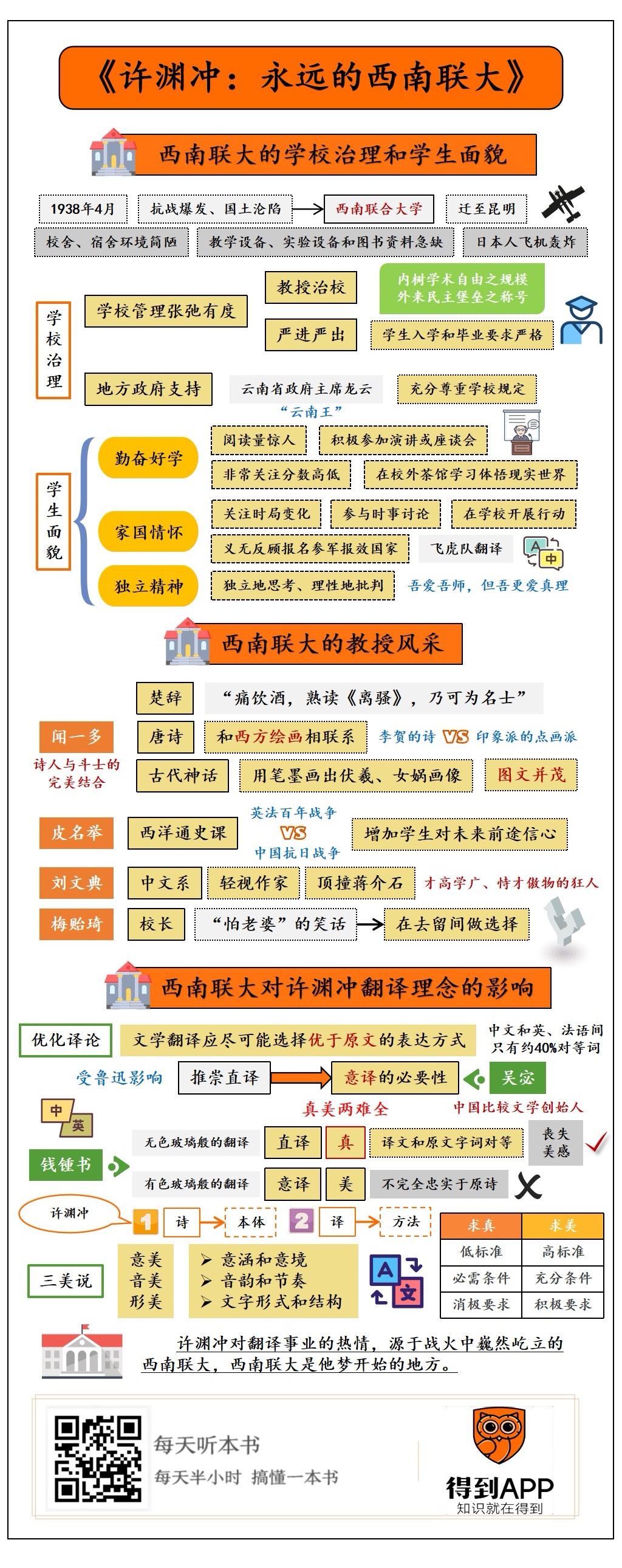

《许渊冲:永远的西南联大》 徐学勤解读

《许渊冲:永远的西南联大》| 徐学勤解读

关于作者

许渊冲,著名翻译家,1921年出生于江西,毕业于西南联大,1941年入美国志愿空军任英文翻译,1948年留学巴黎大学,后任北京大学教授,曾获“中国翻译文化终身成就奖”,以及国际翻译界最高奖项“北极光”杰出文学翻译奖。他翻译过《红与黑》《包法利夫人》《追忆似水年华》《约翰·克里斯多夫》等世界名著,以及《论语》《道德经》《楚辞》《诗经》《牡丹亭》《西厢记》等中国传统经典。

关于本书

这是许渊冲先生的西南联大回忆录,他回顾了求学时的心路历程和生活细节,也对联大教授和学生的风采做了生动刻画。同时,也讲述了吴宓、钱锺书等教授对他翻译理念的影响。

核心内容

一.西南联大的学校治理和学生面貌;

二.西南联大的教授风采;

三.西南联大对许渊冲翻译理念的影响。

你好,欢迎每天听本书,我是徐学勤。今天要为你解读的书是《许渊冲:永远的西南联大》,这是著名翻译家许渊冲先生关于西南联大的回忆录。

如果你喜爱文学或者翻译,那么,你对许渊冲这个名字一定不会陌生。他翻译过大量世界文学名著,包括莎士比亚、雨果、王尔德等人的戏剧,还有巴尔扎克、司汤达、福楼拜、普鲁斯特、罗曼·罗兰等人的小说。这些世界文豪的代表作,都被许渊冲的一支健笔演绎成优美灵动的中文。

不仅如此,他还把大量中国的古代经典翻译成英文和法文,让外国人也能欣赏中国古典之美,他翻译过《诗经》《楚辞》《论语》《道德经》《牡丹亭》《西厢记》,还有上千首唐诗、宋词和元曲。我们上学时都有过体会,要把中国的古诗词传神地翻译成典雅的现代白话文,绝不是一件容易的事,而许渊冲所做的要比这难得多,他要把它们翻译成“意美、音美、形美”的英文和法文,这需要同时具备极好的古文功底和外文造诣。

他曾在名片上印着两句话,“书销中外百余本,诗译英法唯一人。”前一句是确凿无疑的事实,后一句或许有争议,但可以由此看出他的不拘一格。这种看似张扬的性格也曾惹来非议,他被批评为自负和狂妄,但他说自己是“狂而不妄”,还说“自豪使人进步,自卑使人退步”。而真正熟悉他的人,比如他的老师钱锺书、他的同学杨振宁,都给予他极高的评价。

因为在翻译领域的杰出贡献,他在2014年被国际翻译家联盟授予“北极光”杰出文学翻译奖,这是国际翻译界的最高荣誉,他是首位获此殊荣的亚洲翻译家。

许渊冲先生出生于1921年,已经活到了“百岁人生”,他在总结自己的翻译成就时,将之归功于年轻时在西南联大打下的基础。西南联大的全称是“国立西南联合大学”,是抗战时期由清华、北大和南开三所大学合并而成,位于云南昆明。它存世不到9年时间,却为中国培养了文学、科技、政治、教育等领域的众多大师,包括两位诺贝尔奖得主、174位两院院士、8位“两弹一星”元勋,还有一大批出色的作家、翻译家和教育家。

![]()

许渊冲17岁考入西南联大外文系,在那里攻读本科和研究生,他在昆明前后八年,比较完整地见证了西南联大的所有辉煌和苦难。在这本回忆录里,他回顾了求学时的心路历程和生活细节,也对联大教授和学生的风采做了生动刻画。当然,作为一位痴迷于翻译数十载的译者,他在字里行间,总是绕不开心心念念的文学翻译。

如果你问我为啥要读这样一本书,我会给出两个理由:一是,认识一个丰富且有趣的灵魂,认识一位世界级的翻译家,从他身上学习一种极致地追求美和理想的宝贵品质;二是,明白教育的真谛是什么,西南联大在极端艰苦的环境中创造了“世界教育史上的奇迹”,这奇迹背后的许多奥秘,都藏在这本回忆录的细节里,值得我们去一探究竟。

在许先生99岁时,我曾到他家里拜访。这样一位著作等身、蜚声国际的学者,居住在北大一套老旧狭小的教工宿舍里,一间不大的书房,堆满了各种中文和外文书籍。显然,物质上的享乐并不是他的追求,他沉浸在文学翻译的世界里,隔着时空,与那些伟大的文学人物对话。

与许先生聊天,你会不自觉地被他充沛的精力和炙热的情感所感染。他曾说,如果能活到一百岁,就要把莎士比亚的作品全部翻译完,但他后来发现完成不了,而且,莎翁的作品里也有不够高明的地方。他说,“我也一样,我也有翻译不好的地方,不是都好。”你看,他看似狂狷,其实一片赤诚。

这期音频,我会分三个部分来为你解读这本书:首先,谈谈西南联大的学校治理和学生面貌;然后,谈谈西南联大的教授风采;最后,再谈谈西南联大对许渊冲翻译理念的影响。

1938年4月,因为抗战爆发、国土沦陷而临时组成的“联合大学”,辗转大半个中国,最后落脚于西南边陲。在连天的烽火之中,这里弦歌不辍,不仅为国家保留了最好的一批读书种子,更是为战后重建积蓄了一股至关重要的力量。

当时的物质条件极为艰苦,校舍都是临时建的土坯房,教室的屋顶是用洋铁皮盖的。昆明多雨,一到雨天,屋顶就开始“奏乐”,下大雨的时候,雨声常常盖过老师讲课的声音。学生宿舍是用稻草盖的茅屋,雨天漏雨,晴天漏光,四十个人挤一间宿舍,学生常被臭虫袭扰;学校的教学设备、实验设备和图书资料都十分匮乏。不仅如此,还经常有日本人的飞机跑来轰炸,但就是在这样极端恶劣的环境下,西南联大创造了教育史上的奇迹。

在书里,许渊冲细数了他的联大同学中分布在各个领域的佼佼者,这些名字不一定是那些最响亮的,但他们后来成为撑起一个时代的中坚力量,在很多领域发挥过关键作用。许渊冲总结说,西南联大之所以能成为世界一流的大学,一是因为有一批学贯中西的大师,二是因为培养了一批有创造力的学生,三是因为学术自由,领导民主,员工精干。

![]()

我们先来说说后面两点,看看西南联大的学生面貌和校园治理到底如何?

西南联大存世8年零11个月,共招收了大约8000名学生,能考进联大的都是各省最好的一批读书种子,但最后从联大顺利毕业的只有大约4000人。除了那些因各种原因中途退学或参军的,还有一些人是因成绩不合格没能拿到学位,足见学校对学业要求之严格。

许渊冲曾在大四的时候应征入伍,参加了飞虎队机要秘书室的翻译工作,后来校长梅贻琦跟他说,服役期满之后,要回学校学习一年才能毕业。西南联大讲究民主,主张学术独立、自由教育,崇尚教授治校,曾打出口号“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”,为世人所称道。但是,学校在入学和毕业这样的大事上,可谓“严进严出”,绝不含糊。

![]()

西南联大地处昆明,学校的事务常常需要当地政府帮助协调和支持,云南省政府主席龙云为联大提供过很多帮助,还保护过联大参与政治活动的学生,但龙云的女儿报考联大附中,差了些分数,想请梅贻琦通融一下破格录取,却被梅校长婉言拒绝。后来,梅贻琦自己的小女儿考清华也差了几分,他一视同仁,没有为女儿“开后门”。

许渊冲还讲到一个不为人知的细节,学校不允许私人汽车开进校园,谁也没有特权。号称“云南王”的龙云充分尊重学校的规定,他的汽车每次都是停在校门口。龙云的府邸名为“龙公馆”,在联大离开昆明前,龙公馆邀请联大的数百名校友聚会,算是尽地主之谊。许渊冲当时已经是联大人所创办的天祥中学的老师,因为学校缺少资金,他们就在聚会上向校友募捐,龙云的媳妇也慷慨解囊,算是酬谢联大校友对云南教育事业的贡献。

地方政府的支持和学校张弛有度的管理,为联大的良好运行提供了基本保障,联大的学生也不负众望,他们在自由开放的氛围中迅速地成长。从许渊冲的回忆录,以及他新近出版的《西南联大求学日记》中可以看出,联大学生的精神面貌有几个特点。

首先,当然是无比地勤奋好学。许渊冲在日记中记录了每天的读书和思考情况,这些日记用中、英、法、俄四种语言记录,他读的书也是涵盖了这四种语言的作品。他的阅读量可谓惊人,我大致数了一下他在大一读过的书,其中,中文书有32本,外国作品有60多本,这些外国作品来自12个国家,主要是俄国和法国。除了完成他所在的外文系的课业外,他还参加了茅盾、沈从文、冯友兰、曹禺、朱自清等人的演讲或座谈会。

在书里,你能看到同学之间的竞争激烈,学生会非常关注分数的高低,比如,他会为自己只学了一年俄语却考了满分而骄傲,因为这个分数比学过几年俄语的同学还高;他也会为某一科只打了69分而丧气,暗下决心要迎头赶上。

学校图书馆的图书和座位都是稀缺资源,学生每天都要去提前抢书和抢座位,抢不到座位的,就只能跑到校外的茶馆里看书,泡一壶茶,在茶馆里坐上一天,所以,校外茶馆的生意特别火爆。许多人的学问和对现实世界的体悟,都是在茶馆里泡出来的,联大中文系毕业的作家汪曾祺,能把昆明的市井生活写得栩栩如生,就得益于当年泡茶馆的经历。

联大的校歌是学者罗庸填词的《满江红》,里面有这么一句话:“千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。”当年的联大学子,就是以报国雪耻、争当人杰的精神在读书学习。在另一首歌里,他们唱到:“莫忘记失掉的家乡!莫辜负伟大的时代!莫耽误宝贵的辰光!……要创造伟大的时代,要恢复失掉的家乡!”

家园沦陷,国难当头,他们明白重任在肩,时不我待。危难之中所萌生的家国情怀,成为他们最强大的学习动力。这种强烈的家国情怀,正是联大学子身上的第二个特点。

在联大的学生中,有左中右各种政治立场的人,他们会关注时局的变化,参与时事讨论,还有的人加入了一些爱国的社会组织,并在学校开展活动。当然,也有的人性情淡薄,不热衷于谈论政治或者建功立业,其实许渊冲也是这样的人,但当飞虎队需要翻译的时候,作为外文系的学生,他义无反顾地报名参军,但当美国援华飞虎队机要秘书室的一名翻译。他被分配在情报科,负责翻译截获的情报,并呈送给飞虎队队长陈纳德。

![]()

![]()

抗战八年,在西南联大的8000名学生中,参过军的一共有1100多人,除了担任翻译外,还有参加中国远征军和空军的,其中就包括梅贻琦的儿子梅祖彦和女儿梅祖彤。在这些参军的学生中,最后有不少人壮烈牺牲。

联大学生的第三个特点,是具有独立精神和自由思想。西南联大名师云集,学生里头也是天才成群。虽然联大老师的水平都非常高,但是学生不盲从老师,而是能独立地思考、理性地批判,许渊冲列举了很多这样“吾爱吾师,但吾更爱真理”的例子。

比如历史系的学生何兆武,他师从陈寅恪和钱穆等史学大师,却指出陈寅恪在讨论历史时存在问题,“(因为)从其中所引证的材料,往往得不出来他那些重要的理论观点来,就是说,历史研究事实上并非是‘论从史出’,而是‘史从论出’。”同时,他批评钱穆缺乏逻辑,认为钱穆对世界历史的了解不够,对中国传统文化的感情又太深厚,因而,总是在论述中国历史时,总是有意无意地回避它黑暗和落后的一面。而研究历史文化,最需要的是正视自身缺陷,排除妄自尊大的毛病,这样才能解决如何现代化的问题。

又比如哲学系的学生殷海光,他在联大时就崭露头角,和罗素、爱因斯坦等人都有过通信。他曾与胡适共同创办杂志,后来两人分道扬镳,他对胡适犀利地批评,说:“早期的胡适宣扬民主和科学,光芒万丈,可打80分;中期的胡适,包括任驻美大使和北大校长,表现平平,可得60分;晚期的胡适受人捧,一点硬话不敢讲,一点作为也没有,只能给40分。”

再比如中文系的学生汪曾祺,汪曾祺的文章常被闻一多、沈从文等老师称赞,但他是一个不太关心政治的人,甚至可以说对政治不闻不问,他对闻一多参与政治表示不以为然,并且直率得提出批评,认为文人就应该专心从事研究和创作,不该过多地过问政治。闻一多爱才心切,不以为忤,他见汪曾祺的精神状态不太好,还主动去看他。联大的包容,可见一斑。

许渊冲本人也是如此,他的翻译理念跟恩师钱锺书不尽相同,两人曾有过讨论,钱先生说:“这个问题我说服不了你,你也说服不了我,我们还是各自保留意见吧。”

西南联大继承了蔡元培“思想自由、兼容并包”的精神传统,让各种思想得以百花齐放,在后来的学术研究和社会实践中,很多联大学生的成就,都大大超过了老师。在许渊冲身上,也体现出强烈的赶超意识,他会用心比较自己和同学、和前辈的翻译。他说,“别人翻译过的,我如果再去翻,就要超过他,如果不超过他,再去翻,那有什么意思呢?”

![]()

勤奋好学、家国情怀和独立精神,这三大特征构成了联大学子的精神面貌,那么,联大的老师又有什么样的风采呢?

西南联大汇聚了北大、清华和南开三所名校的精锐力量,很多学者都是国内各个学科的开山鼻祖,可谓群星璀璨。在许渊冲的笔下,这些教授的才华、风度与风骨,让人心驰神往,我们不妨举几个例子。

我们先来说说闻一多。你可能听说过闻一多的不少事迹,比如抗战时期蓄须明志,发表反独裁的演讲,被国民党特务暗杀,你也可能读过他的诗歌,比如《红烛》《死水》《七子之歌》,但是,闻一多在课堂上的风采,你肯定没有领略过。我在汪曾祺的文章和许渊冲先生的这本回忆录里,都读到闻一多先生在课堂上的迷人风采。

闻一多在联大开过三门课:楚辞、唐诗和古代神话。选修楚辞的学生不多,但他那句“痛饮酒,熟读《离骚》,乃可为名士”,传播很广。他的古代神话课很“叫座”,甚至有理学院、工学院的学生,穿过整座昆明城跑来旁听。闻一多会用笔墨画出伏羲、女娲的画像,把它们钉在黑板上,图文并茂,绘声绘色,把枯燥的课题讲得引人入胜。他讲唐诗更是一绝,他能把唐诗和西方的绘画联系到一起,比如将李贺的诗和印象派里的点画派进行对比,这样的讲法大概“前无古人,后无来者”。

在许渊冲的印象里,闻一多曾对唐诗做过一个精妙的比喻,他说,“五言绝句是唐诗中的精品,二十个字就是二十个仙人,容不得一个滥竽充数的。”闻一多谈日本人翻译的李白,也是见解独到,他说,“浑然天成的名句,它的好处太玄妙了,太精微了,是经不起翻译的……美是碰不得的,一粘手它就毁了。太白的五律是这样的,太白的绝句也是这样的。这种诗意的美,完全是靠句法表现出来的。”

闻一多在本质上是一位浪漫的诗人,但他身上没有半点文人的懦弱。许渊冲记录了他在1945年五四纪念日的一场讲话,极富感染力。那天,昆明大中学生举行游行,忽然下起雨来,有些学生正要散开,闻一多却走上讲台,大声说道:“武王伐纣誓师时也下了大雨,武王说这是‘天洗兵’,是上天给我们洗兵器。今天,我们也是‘天洗兵’。”你看,闻一多简直是诗人与斗士的完美结合,这样一位理想主义者最终因为反对国民党的反动统治,呼吁民主,而献出了自己的生命。

联大的老师,就是这样用行动作出表率,激发学生的爱国和求知热情,学生从懵懂走向成熟,明白读书所为何事,不是为稻粱谋,而是为了建设国家。老师的职责也不只是传道授业,而是要“立人”,立有知识、有理想、有担当精神的人。

许渊冲多次写到开西洋通史课的皮名举先生。皮先生是哈佛毕业的博士,他学识渊博,课堂总是爆满,他说:“不学本国史不知道中国的伟大,不学西洋史又不知道中国的落后。我们既要有爱国的热心,又要有科学救国的决心。”他举了英法百年战争的例子,开始总是英国打胜仗,但无论他们打了多少胜仗,最后还是法国赢得了胜利。他借此联系到中国的抗日战争,说:“无论日本占领了我们多少土地,最后胜利的一定是中国。”这样的分析是一种自我鼓励,也增加了学生对未来前途的信心。

当然,联大的老师并不总是这样沉重而严肃,也有很多轻松好玩的趣事。

比如,书里说到,中文系的刘文典先生,是一位才高学广、恃才傲物的狂人,他看不起作家,曾公开在课堂上说:“陈寅恪才是真正的教授,他该拿四百块钱,我该拿四十块钱,沈从文只该拿四块钱。”有一次跑空袭警报,他看到沈从文也在跑,便转身说:“我跑是为了保存国粹,学生跑是为了保留下一代希望,可是该死的,你干吗跑啊?”他不但轻视文人,当他做安徽大学校长的时候,甚至顶撞蒋介石说:“你是总司令,就应该带好你的兵;我是大学校长,学校的事由我来管。”结果,蒋介石关了他好几天。

梅贻琦校长以“寡言君子”著称,平时不爱多说话,但书里也记录了他的一个幽默时刻。那是1949年,当时许渊冲已经留学巴黎,梅校长到巴黎出席联合国教科文组织的会议,联大在巴黎的校友陪他游览。晚餐的时候,梅校长慢吞吞地讲了一个笑话,说有些人谈到怕老婆的话题,有一个人说:“怕老婆的坐到右边去,不怕的留在左边。”结果大家都往右坐,只有一个人不动。大家问他怎么不怕老婆?他回答说:“老婆叫我不要到人多的地方去。”你看,这样生动的记录,让我们见识到这位著名教育家鲜为人知的另一面。

![]()

好,说完西南联大的学校治理和师生风采,我们回到翻译家许渊冲先生本人,来谈谈西南联大对他翻译理念的影响。

你可能会说,“我又不做翻译,为啥要了解他的翻译理念这么专业的问题呢?”

这其实是对翻译的一种片面理解,翻译的本质是沟通,是把两种不同的语言进行统一,从而达到沟通交流的目的。把古文翻译成白话文,把中文翻译成英文,固然属于翻译,但推而广之,把编程语言翻译成日常语言,把专业术语翻译成大白话,把文件精神翻译成可操作的指令,这些同样属于翻译,后者是我们在日常生活中经常遇到的。

如果我们能理解许渊冲的翻译理念,那么,我们日常沟通的效率和美感,可能都会提高。那么,许渊冲的翻译理念是怎样的?它又有何特殊之处呢?

许渊冲所做的,主要是中、英、法三种语言之间的互译。其实,英法互译并不难,难的是中英和中法之间的互译。为什么呢?因为英、法、德、意、西、葡这些西方语言,大约有90%都可以找到对等词,也就是说,每个词都能有对应的翻译,它们同属于拉丁语族或日耳曼语族。但中文和这些西方语言的对等之处就少得多,大概只有40%可以找到对等词,那也就意味着,在中西互译的时候,不可能像西文互译时那样采用对等原则,必须用到很多意译。

如果找不到对等的词,也就不能完全忠实于原文。在这种情况下,翻译出来的内容,要么表达得不如原文,要么就是优于原文,而文学翻译应该尽可能选用优于原文的表达方式,这就是许渊冲所提倡的“优化译论”。

在书里,许渊冲谈到,自己的翻译理念,主要受到吴宓和钱锺书两位联大老师的影响。

第一个改变他翻译理念的人是吴宓,吴宓是从哈佛归来的外文系教授,是中国比较文学的创始人。在遇到吴宓之前,许渊冲受鲁迅的影响,推崇直译,像鲁迅翻译的果戈里小说《死魂灵》,就是一部直译作品,许渊冲是硬着头皮把这本书啃下来的。直译可能会佶屈聱牙,让读者不知所云,因而吴宓提出意译的必要性,他说,“方桌无论多方,四边总有不够直的地方;圆凳无论多圆,也不可能做到圆周每点都和圆心距离相等。翻译也如此,译文和原文很难处处相等。”这让许渊冲意识到,直译和意译各有所长。

那么,钱锺书又是如何看待这个难题的呢?

钱锺书在给许渊冲的信中说,译诗有两种方法,一种是无色玻璃般的翻译法,一种是有色玻璃般的翻译法。我稍微解释一下,所谓“无色玻璃般的翻译”是指直译,它追求真,讲究译文和原文字词的对等,但这样可能会因此丧失掉诗的美感,因而“会得罪诗”;而“有色玻璃般的翻译”是指意译,它追求译文的美,但这样有可能因此丧失真,也就是并不完全忠实于原诗,因而“会得罪译”。钱锺书说,“我进退两难,承认失败,只好把这看作是一个两害相权择其轻的问题。”他的结论是宁愿“得罪诗”,也就是说,在真和美难以两全的情况下,他会把真放在首位。

许渊冲同意钱先生真美两难全的论断,但他在如何取舍的问题上,持相反的观点。他认为,诗是本体,是第一位的;译是方法,是第二位的。诗要求美,译要求真;把美的诗译得不美,不能算是存真;只有在不失真的条件下尽量求美,才是译诗的原则。所以,求真是低标准,是必需条件,是消极要求;而求美是高标准,是充分条件,是积极要求。

他还进一步提出“三美说”,也就是前面提到的“意美、音美、形美”,“意”是指意涵和意境,“音”是指音韵和节奏,“形”是指文字形式和结构。不是所有的翻译都能实现这“三美”,但在翻译时应该朝这个方向努力。

这样说可能有点抽象,我举一个例子,这也是许先生经常提到的得意之作,那就是杜甫《登高》里的名句,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”这个妙句,被台湾诗人和翻译家余光中先生认为是无法翻译的,但它被许渊冲和联大的老师卞之琳翻译了出来。

卞之琳翻译“无边落木萧萧下”,是“The boundless forest sheds its leaves shower by shower”,许渊冲翻译“不尽长江滚滚来”,是“The endless river rolls its waves hour after hour”。仔细对比,你就会发现,这两句翻译不仅意境优美,句式对仗,而且还押韵,朗朗上口,真正做到了意美、音美和形美。

毫无疑问,这样的翻译让外国的读者也能感受到中国古诗的唯美意境。而许渊冲的所有翻译,无论中外,都是这样字斟句酌地推敲出来的。

![]()

这样精致典雅的翻译,既需要依靠扎实的语言功底,也需要从天而降的灵感。西南联大的老同学、著名物理学家杨振宁,曾跟许渊冲开玩笑说,“你几乎每天一个灵感,而我多年才有一个。”

许渊冲的一生都投入在文学翻译之中,如痴如醉,他觉得,翻译是一种发现美和创造美的工作。他说,“如果能把一个国家创造的美,转化成全世界的美,那不是最高级的善、最高级的乐趣吗?!”

1999年,北京大学、南京大学等高校的十位教授,联合提名许渊冲为诺贝尔文学奖的候选人。诺奖委员会的一位评委,在读到许渊冲翻译的《中国古诗词三百首》之后,给他写了一封信,称他的翻译是“伟大的中国传统文学的样本”。

许渊冲对翻译事业的热情,源于战火中巍然屹立的西南联大,西南联大是他梦开始的地方。他在回忆起闻一多、吴宓、钱锺书、冯友兰这些联大老师的时候,总是联想到他们关于文学、关于美、关于翻译、关于人生的各种洞见。西南联大创造了奇迹,许渊冲也是这奇迹里的一部分。他的这本回忆录,让我们看到教育应该有的样子。

好,以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的文稿,查看全文和脑图。你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

撰稿、讲述:徐学勤脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.西南联大讲究民主,主张学术独立、自由教育,崇尚教授治校,曾打出口号“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”。

2.翻译要么表达得不如原文,要么就是优于原文,而文学翻译应该尽可能选用优于原文的表达方式,这就是许渊冲所提倡的“优化译论”。

3.许渊冲认为,诗是本体,是第一位的;译是方法,是第二位的。诗要求美,译要求真;把美的诗译得不美,不能算是存真;只有在不失真的条件下尽量求美,才是译诗的原则。