《讲谈社9:海与帝国》 曲飞工作室解读

《讲谈社9:海与帝国》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者上田信,1957年出生于东京都。现任立教大学文学部教授。研究方向为东亚生态环境史、中国社会史,在中国史领域主攻明清时代。他曾留学南京大学,对中国怀有深厚感情:他是第一位将二战时期日军在中国进行细菌战的重大史实载入教科书的学者。

关于本书

本书完全不同于以往的中国明清历史书。从古代式的明朝何以能跳跃到近代式的清朝?如果把从明到清的变化看作中国内在的发展来理解,我们会感到迷惘、混乱。但是,只要从东欧亚这一更大的体系,把与大海相对的中国看作其中一个元素,则能描绘出这五百年的活力。这正是本书的意图。

核心内容

本书以海洋的视角,讲述从元末到清末的历史,并试图通过海洋,来找出中国元明清三代兴亡成败的秘密——漕运与海运,以及背后的利益集团之争。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《海与帝国:明清时代》。这本书的中文版25万字,我会用28分钟的时间,为你讲述书中的精髓:以海洋的视角来看待明和清两个朝代,会看到怎样不同的历史画面。

《海与帝国》是“讲谈社·中国的历史”丛书第九卷。作者上田信,1957年出生于东京都。在东京大学获得学士、硕士学位,现任立教大学文学部教授。研究方向为东亚生态环境史、中国社会史,在中国史领域主攻明清时代。主要著作包括《传统中国》、《森林与绿色的中国史》、《老虎讲述的中国史》等。1983-1985年间他曾留学南京大学,因此对中国怀有深厚感情:他是第一位将二战时期日军在中国进行细菌战的重大史实载入教科书的学者;2001年,他作为专家证人,到日本东京地方法院出庭,为中国细菌战受害者原告诉讼团作证。这么有正义感的日本学者,写出来的中国史,自然值得信赖。

这本书叫“海与帝国”,由书名可以看出作者关注的主题,共计两个关键词,一是海洋,二是帝国。不同于一般的明清史写作,作者尝试从海洋史的角度来写这段历史,比如,红巾军起义如何导致了元朝的崩溃?明朝推行海禁与清朝推行海禁有什么区别?倭寇里面为什么会有中国人?明清时代的中国到底是不是“停滞的帝国”?

以对海洋的态度,与海洋的关系为线索,本书以独特的视角呈现了明、清两大帝国的曲折与失落、光荣与梦想。需要注意的是,这本书涵盖了明史的全部,至于清史,只写到太平天国,如作者自述,他的起点是1351年刘福通所发动的红巾军起义,终点是1851年洪秀全所发动的金田起义,前后正好五百年。

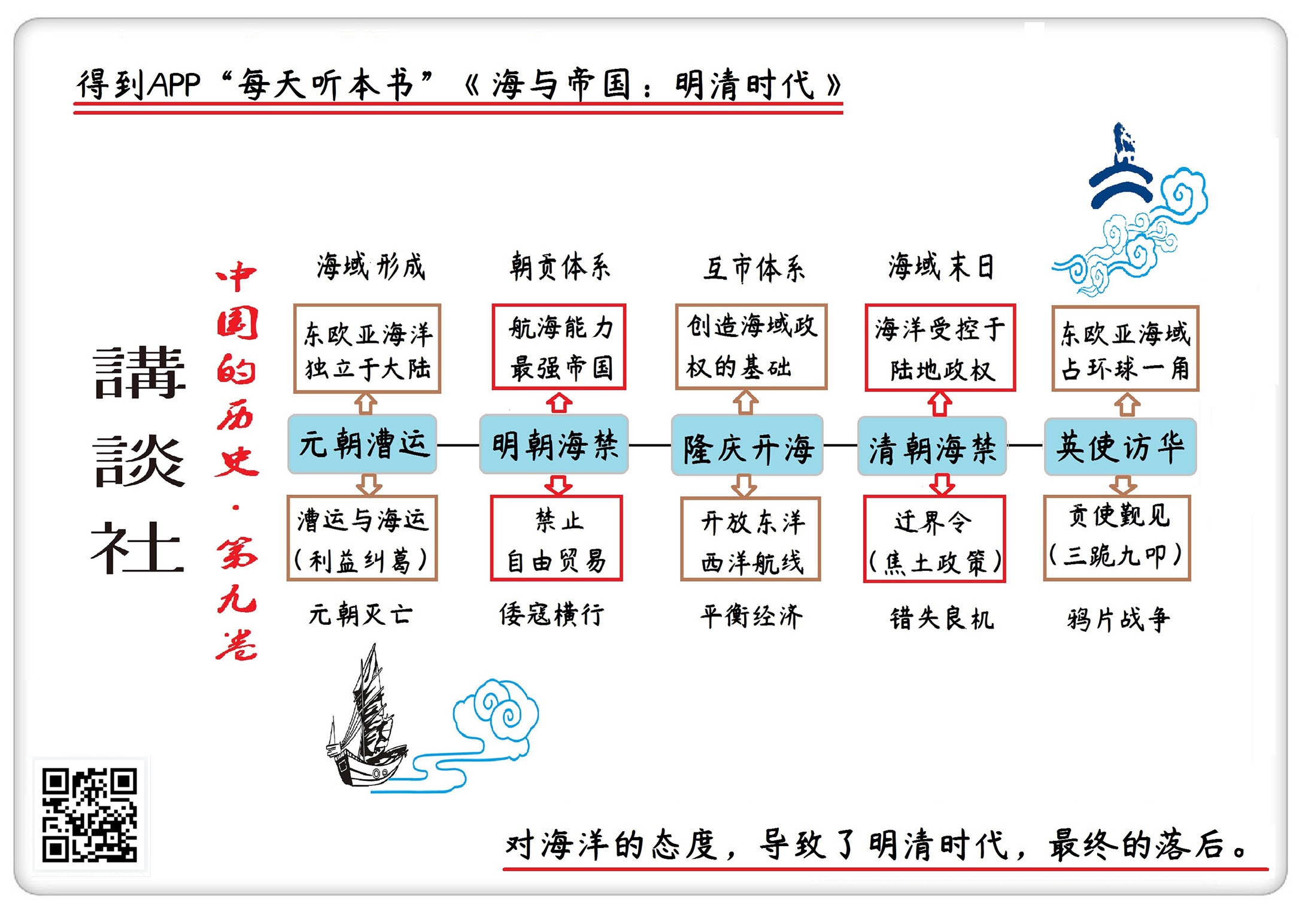

以海洋为观测点,从明朝到清朝这五百年,被作者分作五个阶段:

第一阶段,以元末江南地区起义军领袖张士诚脱离元朝为契机,东欧亚的海洋开始独立于大陆,海域世界形成。

第二阶段,从十四世纪中期到隆庆元年(1567年)解除海禁。这期间,以朝贡体系为主流,自由贸易被禁止,倭寇由此横行。

第三阶段,1570年海禁解除以后产生了互市体系,以中国为核心,围绕日本与东南亚的交易开始活跃,为海域世界出现独立政权创造了可能性。

第四阶段,始于郑成功政权瓦解、迁界令被取消的1680年代。海域世界的独立活动不复再现,海洋受控于陆地政权的管理。

第五阶段,即鸦片战争以后,欧美的船只往来于东欧亚海面,东欧亚的海域逐渐占据环球一角。

这只是一个概括,旨在勾勒这五百年历史的轮廓,如果要深入了解,且听我一一道来。

照我们的说书习惯,讲述一个朝代的诞生,一般会先说它之前的那个朝代何以灭亡。所以我们要从元朝说起。元朝建于1271年,亡于1368年,这个盛极一时、不可一世的大帝国,为什么只活了不到一百年呢?上田信指出,元朝有一个致命的弱点,它定都北京,当时叫大都,政治中心在北方,财政依赖于江南,经济中心则在南方,这一南一北,如何打通,构成了元朝执政者的一大难题。最初他们试图改造大运河。我们都知道,大运河建于隋朝,目的在于把江南的物质运往西北的国都长安,问题是,元朝的国都在北京,在中国的东北,而非西北,以原有的大运河路线,无法运达,那么只能加以改造,将河道往东移。他们摸索了两个办法,一是开凿从江苏徐州向北到山东安山的运河,连接黄河与大清河,从这个地方出渤海,到达北京;二是在山东半岛根部开凿运河,以连接黄海与渤海,结果第一条路线,由于大清河河口堆满泥沙,阻碍运输,没有充分发挥作用,第二条路线,由于海洋的水位无法保障,几乎未得到使用。

对大运河的改造不尽人意,元朝人把目光投向了海洋。元朝头号名将伯颜是第一个尝试者。1282年,他开发了一条航线,从长江下游的刘家港出发,在黄海沿岸航行,绕山东半岛转一圈,进入渤海,由此把江南的粮食运到了北京。但是这条路上浅滩过多,容易触礁,于是稍加调整,从长江河口出发之后,直接驶往海面,经山东半岛头部的成山,进入渤海湾的刘公岛。从此,海运成为了元帝国的大动脉,自1289年开始,粮食全部由海上运输,至1329年达到高峰,年运输量约为247000吨。

海运的发达,并不意味着放弃大运河。像黄海沿岸生产的盐,依然采用大运河运输,即漕运。说到漕运,需要略加解释。这是中国古代非常重要的一项政治与经济制度。记得有人指出,通过漕运,可以观察一个朝代的兴衰。那么什么是漕运呢,就是利用水道调运粮食的一种专业运输,包括河运、水陆递运和海运三种。不过一般谈漕运,都是指河运,即用大运河来运输粮食。

清朝曾有漕运与海运之争。其实早在元朝,争论便已开始。争论的背后,自然不只是观念,更多属于利益纠葛。书中写道,海运派与漕运派互不相容,在朝廷内部各自结成党派,如果装载粮食的船只遭遇台风而沉没,漕运派便会强调海运的危险性,当黄河泛滥,冲毁大运河的时候,海运派便会强调漕运的不稳定。

古时黄河常常泛滥成灾。1344、1348、1349年,黄河连续泛滥,贻害无穷。如何治河,在元朝政府内部展开论战,最后采纳了漕运使贾鲁提出的“塞北疏南”的治水方针,堵住山东半岛北部的决口,使黄河水尽数南流,顺带将泥沙冲进大海。这一项黄河改修工程,虽然大获成功,却将元朝推向了灭亡的边缘。

元朝末年,有一句童谣:“石人一只眼,挑动黄河天下反。”不知大家听过没有?这句话便出自贾鲁推行的黄河改修工程。据说贾鲁治河的时候,在黄陵冈挖出了个一只眼的石人,汝州、颍州的白莲教乘势而起。当时遂有一种说法,称贾鲁治河,劳民伤财,导致天下大乱。被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”的宋濂,曾受朱元璋之命,编写《元史》,他引用了这个说法,然后批驳道:“殊不知元之所以亡者,实基于上下因循,狃于宴安之习,纪纲废弛,风俗偷薄,其致乱之阶,非一朝一夕之故,所由来久矣。不此之察,乃独归咎于是役,是徒以成败论事,非通论也。设使贾鲁不兴是役,天下之乱,讵无从而起乎?”大意是,元朝灭亡的原因,早就埋下了,不该单单归罪于贾鲁治河,换言之,哪怕贾鲁不治河,就冲元朝执政者的懒惰与愚蠢,天下能不大乱么?

上田信引用了宋濂这番话,并且称之为“真知灼见”。不过他回过头来,还是从贾鲁治河说起。1351年5月28日,白莲教的领导人刘福通在安徽颍州发动红巾军起义,便是看中了贾鲁治河这个契机,因为当时治河的条件并不成熟,元朝只能强制推行,这么一来,必然出乱子。所以白莲教四处煽风点火,制造流言,那个一只眼的石人,正是他们的杰作。

在此,上田信提出了一个耐人深思的问题:为什么红巾军起义最终导致了元朝崩溃呢?这与起义的地点有关。颍州地处淮河中游,离大运河不远,红巾军起义之后,在这一代急剧扩张,严重威胁到大运河的航程。此后不久,起义之火蔓延到徐州等地,这更不得了,徐州是大运河的要塞,一旦陷入战争,漕运则被阻断了。江南的物资要运到北方,只能依赖海运。不幸的是,红巾军起义两年之后,即1353年,张士诚在江苏泰州发动起义,泰州是江南三角洲的出入口,不仅影响漕运,还影响海运。等到1359年,整个淮河流域完全脱离了元朝的统治,大运河的功能彻底停摆,海运也处于半废状态,北京陷入饥荒,气数已尽,亡国只是时间问题。

我们从海洋与大运河的角度,分析了元朝何以灭亡。现在来说明朝。如果说元朝开辟了海洋时代,明朝初期,则反其道而行之,关闭了海洋的门户,把帝国封闭起来。这背后最大的原因,在于执政者的政治心理。我们都知道“君主专制”这个说法,自君主制诞生以来,最专制的朝代,便是明朝。此前如汉朝、唐朝、宋朝,君主的权力都会受到一定制约,制衡者或者来自天道,或者来自豪族,或者来自士大夫。到了明朝,君主大权在握,予智予雄,外界的压力被降至最低。这自然是朱元璋的得意手笔,他要打造一个密不透风的专制国家,海洋象征着开放,与专制八字不合,所以必然被禁止。这就是海禁的由来。

所谓海禁,不等于闭关锁国,只是“禁止沿海居民私自出海”,禁止自由贸易,国家则把贸易权垄断到自己手里。由此来说明朝的朝贡政策。朝贡,就是以中国为中心,外国前来朝拜,同时进行贸易,当然,政治上你认我为大哥,经济上我则让利于你,这叫“厚往薄来”,乃是朱元璋一手制定的朝贡原则。朱元璋时代的朝贡国,包括朝鲜、日本、大、小琉球、安南(就是越南北部)、真腊(就是柬埔寨)、暹罗(就是泰国)、占城(就是越南南部)等十五个国家,大体覆盖了东南亚。

等到永乐朝,也就是朱元璋的儿子朱棣执政的时期,出现了俗称“郑和下西洋”的壮举。从1405年开始,此后三十年间,郑和共七次远征南海、印度洋,史书上记载郑和到访过的国家,“大小凡三十余国,涉沧溟十万余里”。朱棣为什么要这样做呢,历来有多种说法,流传最广的一种,即寻找建文帝朱允炆的下落。关于这一点,姑且抛开不谈,单说它与朝贡政策的关系。上田信写这一节,标题叫“浮在海上的帝国”,他断定朱棣令郑和远征的目的,“在于把以明朝为顶峰的朝贡体制扩展到海域世界”。就结果而论,目的达到了,在明朝陆海军的威逼与利诱之下,南洋大小政权纷纷前来朝贡,据统计,朝贡国家和部族一度高达65个。

我们再说郑和下西洋,关于当时的盛况,上田信用抒情的笔调写道:“从中国出发的郑和船队,在规模以及权限上就像一座行驶在海面上的帝国,甚是威风。当船队出现在海平面上的时候,东南亚、印度洋沿岸的居民肯定能够真切地感受到遥远的东方有一个庞大的帝国存在。”

其实这更像是一场例外或意外,纵观明朝,大多时期,都在实行海禁。与海禁对应的一个现象,则是倭寇,也就是日本海盗。上田信写他的先人,倒也无所忌讳,直呼“倭寇”之名。据其考证,早在元朝,倭寇的足迹便侵入中国山东半岛,其队伍当中,不乏中国的海民。这一模式,在明朝得到克隆。所以我们一定要弄清楚,倭寇不仅指日本人,其中中国人并不在少数,甚至充当了领袖角色,像王直、徐海等,都是倭寇的大头目。王直成为倭寇,极具代表性,他本是盐商,后作海商,由于海禁,海商只能从事走私贸易,在明朝的重重围剿之下,一些海商渐渐转型为海盗,与日本浪人结合,则成倭寇。这则有点“逼上梁山”的意思,用王直自己的话讲,叫“国家驱盗”,就是国家逼我当倭寇,而非自愿当倭寇。

正基于此,王直作为倭寇,并非单纯为了利益,还拥有明确的政见。他一度控制了东南亚与中国、日本之间的交易,自称徽王——他是徽州府歙县人——对外宣称这是一个独立政权;他还向明朝政府喊话,要求解除海禁,使海上贸易合法化。1557年,对于抗倭领袖胡宗宪通商互市的承诺,他信之不疑,向明朝投降,两年后被处死。由此来看,今人为王直翻案,称其为自由贸易的先驱,不能说没有道理。

隆庆元年,即1567年,隆庆皇帝明穆宗朱载垕宣布解除海禁。这不是基于倭寇的压力,恰恰相反,正是在王直死后,倭寇走向衰亡,沿海形势渐渐缓和,明朝的执政者才有意放开海禁,允许私人贸易。这在国史之上,叫“隆庆开海”,主要开放了两条航线,一是从华南到越南、马六甲的西洋航线,二是从中国经菲律宾到文莱的东洋航线。需要注意,基于对倭寇的深恶痛绝,与日本的贸易依然在禁止之列,所有出海船只均不得前往日本,否则将处以“通倭”之罪。

对于这项政策,上田信称之为“互市体系”。他认为,互市体系并不是对朝贡体系的否定,而是一种补充,“要把朝贡体制中原本有的那些交易活动从礼制体系中独立出来,如此就可以满足迫切希望与中国进行交易的海外各种势力,夺取像倭寇这种武装势力的经济基础,同时也会满足那些在福建等地参与走私贸易的地方上有权势的人,还会使明朝这个需要靠白银来经营的国家的海关税收得以保障。”进入十八世纪以后,互市体系发展成覆盖整个东欧亚的交易体系,不仅在海上,在内陆,明朝与蒙古人之间的交易,一般称作“马市”,其实质也是互市。

论军政实力,明朝其实是一个相当虚弱的王朝,当然比宋朝要好一些。无论对边疆的控制,还是对海洋的控制,都有些力不从心,故而以封闭、保守为大政方针。拿海禁来说,一个强大的王朝与帝国,绝不会选择禁令来应对海洋;反之,一个坚持海禁的国家,绝不可能建成强大、自信的王朝与帝国。

说完了明朝,再说清朝。由于这本书的主要着眼点在于明清两代对海洋的态度,所以我们将清朝,也重点讲关于这个方面。清朝的制度,之于明朝,继承的地方多,扬弃的地方少,明清并称,不是偶然。清朝开国初年,内有三藩未平,外有活跃在东南沿海的郑成功政权的威胁。为了对付郑成功,1656年,清政府颁布了禁海令,严禁商民船只私自入海用大陆的产品、货物进行海上贸易,违禁者,不论官民,一律正法,货物充公。1661年,清政府更进一步,颁布了臭名昭著的迁界令,又叫迁海令。什么叫迁界令呢?就是把南至广东、福建,北至山东、河北,沿海三十到五十里以内的居民,全部迁往内地,同时,沿海的船只、房屋、土地等全部焚毁或废弃,越界者不论远近,立斩不赦。这简直可称之为焦土政策,目的在于制造无人区。其结果,一是对民众的巨大伤害,据史料记载,“死亡载道者以数十万计”;二来使郑成功孤立于海上,不得不从厦门撤退,把根据地转移到台湾。直到1683年,清军平定台湾,延续了二十三年的迁界令才得废除。这一比,可知清朝的海禁政策,远比明朝严酷。

废除迁界令的第二年,康熙皇帝颁布了展界令,允许民间进行海外贸易。不过,经此一劫,海域世界的原有势力已经消失了,其管理权完全落入陆地政权手中。写到这里,上田信不由长叹一声:“存续了400年历史的东欧亚海域世界终于迎来了它的末日。”

此后一百五十年间,清朝虽然在闭关锁国,不过有些领域还是在享受海洋时代的遗产。譬如农作物的普及,我们都知道,明朝中叶,玉米、红薯等便从美洲传入中国,它们的普及却是一个漫长的过程:玉米进入浙江、甘肃、陕西等地,发生在明朝万历年间,进入湖北、湖南、江西、四川等地,则在康熙年间,进入安徽,已经迟至18世纪中叶的雍正年间;红薯的普及比玉米还晚,在湖北、湖南、山东、山西、安徽等种植开来,要等到乾隆年间。还有烟草,传入中国,在17世纪初,18世纪以后,才在福建、广东等山区广泛种植,这都是大清的故事。

在中国近代史的大门开启之前,中国与海洋的关系已经发生了致命的变迁。对清朝形成冲击的国家,不再是日本、朝鲜,而是来自欧洲的英国。换言之,中国的海洋史从东方世界的内斗,演变为东方与西方的撞击。标志性事件,是1793年马戛尔尼使团的访华。英国人马戛尔尼来中国,名为祝贺乾隆皇帝八十大寿,真实目的则是与清朝展开谈判,改善贸易关系,譬如“开放宁波、舟山、天津、广州之中一地或数地为贸易口岸”,“允许英国商人比照俄国之例在北京设一仓库以收贮发卖货物,在北京设立常设使馆”等。然而,双方的思维差距太大,根本不在一条线上。乾隆以为,英国人远涉重洋,前来祝寿,属于“具表纳贡”,他还是一副高高在上的老大心理和姿态,视英国为蛮夷,所以要求马戛尔尼按照各国贡使觐见皇帝的一贯礼仪,行三跪九叩之礼。马戛尔尼自然不干了,当时英国作为西方第一强国,已经踏上了现代文明的征途,在英国人眼里,中国显然落伍了。这一趟旅行,虽然没有达成预定目的,却使英国人充分认识到中国外强中干的陈旧本质,为半个世纪后英国人的入侵奠定了基础和底气。

我们可以看看马戛尔尼对中国的观感:“清政府好比是一艘破烂不堪的头等战舰,它之所以在过去一百五十年中没有沉没,仅仅是由于一班幸运、能干而警觉的军官们的支撑。它胜过邻船的地方,只在体积和外表。但是,一旦一个没有才干的人在甲板上指挥,那就不会再有纪律和安全了。”

说到马戛尔尼使华,我们不妨引用一下法国学者阿兰·佩雷菲特的名著《停滞的帝国:两个世界的撞击》。书中认为,这次英国人的出使,意味着“世界最强大的国家”遭遇“天下唯一的文明国家”,“传统社会”遭遇“现代社会”。上田信引用了“停滞的帝国”这一说法,不过对此他持质疑态度。他站在海洋史的视角,阐述了五百年中国史的曲折进程,判定中国社会绝非停滞不前,二十世纪之前的中国,从外壳上看,的确数百年如一日,社会内部却逐步发生蜕变,暗流汹涌,只待爆发。而讲到这里,这本书也就划下了句点。

好,说到这里,讲谈社·中国的历史系列的第九卷,《海与帝国:明清时代》,我们就说完了,一起再来总结一下。这本书不同于一般的明清历史书,它以海洋的视角,讲述从元末到清末的历史,并试图通过海洋,来找出中国元明清三代兴亡成败的秘密——漕运与海运,以及背后的利益集团之争,迫使元朝发动大量民力疏浚黄河,直接导致红巾军起义,最终元朝被推翻;朱元璋的海禁政策,把贸易权牢牢控制在国家手里,所以虽然明朝初期拥有世界上最强的航海能力,但以寻求朝贡国为目的的航行,没有让中国成为海权国家,当航海的巨大耗资导致入不敷出之后,辉煌的航海成就被废弃;海禁的挤压下,一些海商转型为海盗,并且和日本浪人合流,形成了长期困扰明朝的倭寇;清代的迁海令,使中国的民间资本错过了大航海时代最后的机遇,海洋陆地政权控制,中国因而落后,终于被海上来的西方列强打败,中国历史进入了近代史。

同时,“讲谈社·中国的历史”这个系列丛书,我们也就为你讲到这。

现在,我们一起来从头到尾,回顾一下这个系列带给我们的对于中国历史的认知更新。

第一卷《从神话到历史》,我们一起探究了中华文明的源头,对于那个神话和历史交织在一起,又没有明确可靠的文字记载的年代,该如何认识?重要的不在于结论,而在于研究方法,也就是,考古和文字并重,“地下之材料”与“地上之材料”结合。第二卷《从城市国家到中华》,我们讲了如何运用新的材料和综合分析,来验证烽火戏诸侯之类我们以为的“史实”,同时,探讨了中国如何从商周时代一个个分散的小城市国家,变成一个新的共同体“中华”。第三卷《始皇帝的遗产》,我们讲了秦始皇开创的帝国模式,带给后世中国的影响,比如皇帝这个职位的出现;中央集权体制对封建体制的胜利;国家治理上儒家与法家思想的运用;还有皇帝的一些仪式、排场在此后历代的沿袭。第四卷《三国志的世界》,我们比对了《三国演义》和《三国志》呈现的两种不同的历史观,探讨了究竟谁是正统,还原了三国时代真正的实力格局,也探讨了三国归晋的必然性。第五卷《中华的崩溃与扩大》,我们通过“崩溃”和“重建”这两个关键词,探讨了统一三国的晋国,为什么会迅速崩溃,介绍了晋朝崩溃之后少数民族入主中原建立的“十六国”系列政权,之后又从文化角度探讨了中华文明对少数民族政权以及日本等周边国家的辐射,在此基础上中华这个概念不但没有崩溃,反而得以重建并进一步扩大。第六卷《绚烂的世界帝国》,我们关注了两个问题,分别是隋朝各项制度建设对唐朝以及之后中国历朝历代的影响,重新定位了隋朝的历史地位,分析了唐朝为什么能成为当时世界上最强盛的大国,也探讨了为什么经过安史之乱的大浩劫,虽然唐朝国势大衰,但依然能作为一个统一王朝维持一个多世纪。第七卷《中国思想与宗教的奔流》,我们讲了宋代的制度建设,它的形成原因,和它对这个国家运势的决定性影响,还原了从赵匡胤到王安石,从岳飞到朱熹这些宋代名人的真实历史面目。第八卷《疾驰的草原征服者》,我们讲述了辽西夏金元这几个少数民族王朝的历史,并且介绍了日本游牧民族史专家杉山正明提出的一些站在草原立场重新审视的历史观点,虽然对我们习惯的历史定论又很大的冲击,也未必准确,但这些观点确实能带给我们耳目一新的启示。本期讲的第九卷《海与帝国》,讲述了从元末到清末500年间的历史,并且非常独辟蹊径地以海洋为主要线索,探讨了漕运与海运对元朝灭亡的决定性影响,对海洋的态度,导致了明朝和清朝这两个朝代,最终落后于时代。

以上,就是这套讲谈社出品的“中国的历史”,作为日本一线历史学者接力写成的一套中国通史,它既有局外人的中立视角,又比之欧美的汉学著作,多了对中国历史文化的深刻理解,希望它能带给你,对中国历史的全新认识与感受。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1、朱元璋要打造一个密不透风的专制国家,海洋象征着开放,与专制八字不合,所以必然被禁止。这就是海禁的由来。

2、1793年马戛尔尼使团的访华虽然没有达成预定目的,却使英国人充分认识到中国外强中干的陈旧本质,为半个世纪后英国人的入侵奠定了基础和底气。