《讲谈社8:疾驰的草原征服者》 曲飞工作室解读

《讲谈社8:疾驰的草原征服者》| 曲飞工作室解读

关于作者

杉山正明,京都大学研究生院文学研究专业教授。他的作品,以草原民族的视角重新定位历史,得出很多让人震惊的结论,凭借丰硕而新奇的研究成果,于2003年获得了被誉为“日本历史文化学界的诺贝尔文学奖”的第六届司马辽太郎奖。

关于本书

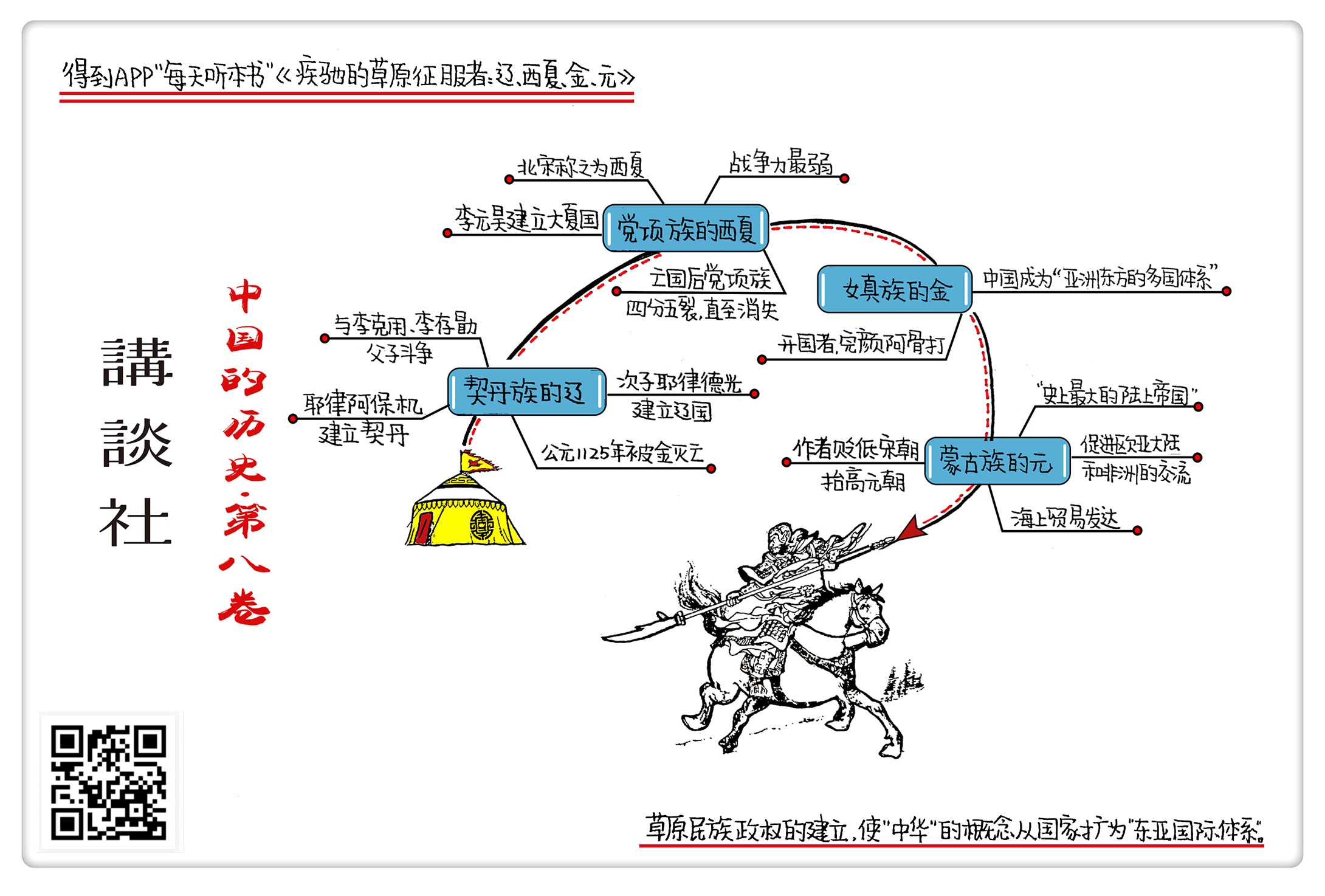

在这本书中,作者杉山正明介绍了与汉族的两宋并存的几个少数民族政权,简述了它们的创建和大致情况。根据他们与两宋的交往,提出这些草原民族政权的建立,使“中华”的概念从一个国家扩大为一个“东亚国际体系”。杉山正明站在草原的立场书写这段历史,得出很多不同的结论。

核心内容

辽、西夏与金,在这本书中担当起了积极和正面的主要角色,由它们来贯穿从唐到元这一时段的中国史进程。作者认为,由草原民族所主宰的这段历史,正是开启欧亚大陆世界史和中国史邂逅、交锋的六百年。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《疾驰的草原征服者:辽、西夏、金、元》。这本书的中文版19.1万字,我会用23分钟的时间,为你讲述书中的精髓:从安禄山到忽必烈,少数民族怎样影响了中国乃至世界的历史?

《疾驰的草原征服者》是“讲谈社·中国的历史”丛书第八卷。作者杉山正明,1952年生于日本静冈县,1974年毕业于京都大学文学部史学科,1979年取得京都大学东洋史学博士学位,现为京都大学研究生院文学研究专业教授。主要研究草原民族史,代表作包括《大蒙古的世界》、《忽必烈的挑战》、《蒙古帝国的兴亡》、《耶律楚材及其时代》、《游牧民的世界史》等。其中《忽必烈的挑战》、《蒙古帝国的兴亡》、《游牧民的世界史》等,都有简体中文译本,其中有的,我们“得到·每天听本书”栏目也会随后为你带来。凭借丰硕而新奇的研究成果,杉山正明在2003年荣获第六届司马辽太郎奖,司马辽太郎是日本著名作家,他所设立的这个奖,被誉为日本历史文化学界的诺贝尔文学奖。

喜欢读中国历史尤其草原民族史的朋友,对杉山正明的名字及其观点,也许不会陌生。首先,这是一位奇人,他到底精通多少门语言呢,历史发烧友常常为此争论不休,至少有三种说法,一说十三门,一说十六门,一说二十门以上,这里且把十三门语言之说罗列一下:汉语、英语、法语、德语、俄语、拉丁语、波斯语、梵文、土耳其语、阿拉伯语、蒙古语、藏语、满语,这还没算上他的母语日语。这样的轶事,此前只在陈寅恪先生身上发生过,那么陈先生到底精通多少门语言呢?可信度最高的说法,应是其弟子石泉的回忆:1944年冬,石泉听到外面的传闻,称陈寅恪能通三十几种外语,于是他去问陈夫人唐筼,唐筼答:“没有那么多,只有二十几种。”

其次,杉山正明是一位争议人物。他研究契丹、蒙古等草原民族的历史,主旨在于反对汉族中心观、中华中心观,而站在草原民族的本位,基于草原民族的视角著书立说。的确,中国古代的历史书写,坚守华夷之防,对少数民族的记载,不无歧视、妖魔化之嫌

比如把少数民族称为“蛮夷”、“戎狄”等,对此,杉山正明非常不满,试图拨乱反正,可惜有时玩过了头,过犹不及,譬如他认为,忽必烈有现代意识、元朝有现代国家的特征等。这样的观点,在我们今天解读的这本书中,简直比比皆是。这是我们需要注意的。

这本书叫《疾驰的草原征服者》,主要写从安禄山举兵到蒙古帝国解体这六百多年来四个草原民族所建立的国家和朝代,按时间顺序,一是契丹族的辽国,二是党项族的西夏,三是女真族的金国,四是蒙古族的元朝(当然,这其中女真族的居住地在中国东北,以渔猎为主,并不是严格意义上的草原民族)。本书的正文共六章,第一章“巨大变革的前奏”,属于铺垫和方法论;第二、三、四章的主题都是契丹,二、三章写历史,第四章写现实,讲述作者在契丹故地的旅行和见闻,感觉更像散文游记;第五章写西夏和金,如蜻蜓点水,过于简略;第六章写蒙古。这么一说,可知作者的侧重点所在。所以,与其说本书是承接上一本书讲的宋朝,不如说它把更大的篇幅比例,给了跟宋朝平行的少数民族政权。

并且,杉山正明为这段历史做的铺垫很长,他不是从公元916年耶律阿保机称帝建立契丹国写起,而向前追溯了六十年,聚焦于安史之乱。之前我们说宋史,解读小岛毅的《中国思想与宗教的奔流》,那本书的开篇,也是安史之乱。虽然是同一个话题,然而作者不同,视角不同,结论便大相径庭。小岛毅写安史之乱,还是定性为叛乱,杉山正明对安禄山和史思明的评价,那就高多了。

不妨说,中国人写安禄山,其立场,几乎都站在唐朝与汉族这一边,视安禄山为扰乱天下的反贼与恶棍。作为日本人,杉山正明能以一种相对中立、超然的立场,来考察安禄山。据其考证,安禄山属于杂胡,也就是胡人中的混血儿,他的父亲是粟特人,母亲是突厥人,他姓安,这是粟特人的汉姓,在粟特族,姓氏对应了出身,如果姓安,意味着出身不花剌,就是今天乌兹别克斯坦的布哈拉,粟特人的汉姓还有康、石、曹等,最著名的九大姓氏,合称“昭武九姓”。再说安禄山的名字,比姓更有内涵,禄山,听起来像汉语,其实是粟特语的音译,原意是“光”“光明”。这与其搭档史思明的名字正好呼应。

安禄山的母亲阿史德氏,在突厥属于豪族,传说她的身份是女巫,有一次向突厥军神轧荦山祈祷,随后怀孕,生产之时,红光普照,妖星落在了帐篷之上。这样的故事,在汉族当中,十分常见,比如我们之前讲过孔子、刘邦,都有这样的描述。其实草原民族也玩这一套。除了安禄山,还有蒙古黄金家族的祖先阿阑·果火,她本是一个寡妇,感受天窗照进来的光而怀上了儿子;更神奇的是耶律阿保机,他的母亲述律氏梦见太阳堕入体内而受孕,阿保机出生的时候,满屋神光和异香,他一生下来,块头如三岁小儿,而且能爬行,三个月便学会了说话和走路。这三个传说有异曲同工之处,那就是草原民族对光、光明的崇拜。

杉山正明倒也谈不上要为安禄山翻案,尽管他写到了安禄山奋斗之艰苦,写到了安史之乱被平定后,一些割据河北地区的安禄山旧部虽然表面上臣服于朝廷,但对安禄山和史思明仍然十分敬仰,尊他们为“二圣”,并建庙祭拜,后来官员要拆庙,引起了士兵的反叛。杉山正明的用意,则在还原那个分崩离析的时代:安史之乱爆发之际,唐朝对中国,已经丧失了基本统治力,所谓帝国,有名无实,草原民族纷纷崛起。拿安史之乱的各大主角来说。安禄山是粟特人与突厥人的混血儿,史思明到底是突厥人还是粟特人,则有争议,不过不管哪一种,都是草原民族。唐朝这边,与安禄山对战的哥舒翰,就是“北斗七星高,哥舒夜带刀”所颂扬的哥舒翰,也是混血儿,父亲是突骑施人,属于西突厥,母亲可能是伊朗人或粟特人;高仙芝、李光弼,听名气好像汉人,实际上,前者是高句丽人,后者是契丹人;只有一个郭子仪是汉族人,然而他的军队,却不乏党项等草原民族。

在杉山正明眼里,唐朝只是一个“瞬间帝国”,作为帝国的唐朝,只存在于一瞬间,即建国初期,此后不久,东突厥复兴,高句丽独立,“世界帝国”的虚假广告,迅速被戳穿。他甚至认为,大唐王朝三百年的说法,其实是一种误解,经历了安史之乱的摧折,那个称为“唐”的时代已经远去了,这之后,唐朝苟延残喘了一个半世纪的最大原因,在于草原民族如吐蕃、回鹘、沙陀等的支撑或内斗。当然这只是杉山正明的一家之言,比如之前我们解读过的气贺泽保规那本《绚烂的世界帝国》,就认为,唐朝在安史之乱过后,还能支撑一个半世纪的统治,并且把这归因于唐朝体制的韧性。这两种说法,几乎完全相反,到底哪个更可信呢?这则取决于你选择了什么视角。

我们继续说《疾驰的草原征服者》这本书。作者指出,安史之乱过后,中国便进入了分权化的时代,无论中原,还是草原,以及东亚,都是如此。这种状态,一直持续到蒙古统一中国。这期间,长达五百多年,到底该怎么命名呢?作者显然不能同意以宋朝为中心。他提醒读者:“我们想看到的不是假想中的中国,而只是事实中的历史。”所谓历史事实,在作者笔下,变成了草原民族对中国的征服。这就滑向了另一种极端。

四大草原民族,率先出场的是契丹及其领袖耶律阿保机。杉山正明写耶律阿保机,不仅写他,还写他的对手:耶律阿保机的一生之敌,便是五代中后唐的李克用、李存勖父子。我们都知道,有时一个人的伟大,不仅取决于自己,还取决于敌人,有什么样的敌人,便能激发出什么样的自己。如果没有一个战斗力相当的对手来刺激自己,那自身也就无法精进了。

李克用、李存勖父子,看名字像汉族人,其实是沙陀人。沙陀属于西突厥,也是草原民族,五代十国时期,“五代”当中的后唐后晋后汉,都是沙陀人建立的。李克用的祖先原本姓“处月”,到处的“处”,月亮的“月”,唐朝一般译作“朱邪”(ye,二声),朱元璋的“朱”,邪恶的“邪”,但是读音是ye。沙陀的统治者,都姓朱邪,李克用的父亲,原名叫朱邪赤心,他帮助唐朝镇压了叛乱,被赐予国姓,就是“李”,更名为李国昌,于是他的后人都姓李了。

关于李克用、李存勖父子,我们说一个典故。清朝人严遂成,写过一首诗,标题叫《三垂冈》。三垂冈是一个地名,位于山西长治。有一次李克用班师回朝,曾在此喝酒,听人唱《百年歌》,唱到衰老之际,满座凄然,他手指年仅五岁的李存勖,笑道:“吾行老矣,此奇儿也,后二十年,其能代我战于此乎!”果不其然,十八年后,李存勖在三垂冈与朱温的军队对决,大胜对手,史称“三垂冈之战”,这一年他二十三岁。当时朱温在开封,听到战败的消息,感叹道:“生子当如是,李氏不亡矣!吾家诸子乃豚犬尔。”大意是,生子当如李存勖,和他相比,我家这些儿子简直都是猪狗!不过严遂成的诗,写的不是李存勖,而是李克用,其中第五、六句:“风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。”堪称名句。

唐朝末年与五代十国,李克用、李存勖父子,都是军神一般的人物,李存勖还是后唐的开创者。他们的幸与不幸,皆在于碰到了耶律阿保机这样的对手,对耶律阿保机而言,也是如此。

杉山正明对耶律阿保机的书写,可分作两块,一是写耶律阿保机怎么建立契丹,请注意,契丹与辽国是两码事,耶律阿保机建立了前者,他的次子耶律德光建立了后者;二是写耶律阿保机怎么与李克用、李存勖父子斗争。耶律阿保机与李克用、李存勖父子两代人的斗争,构成了这本书第二、三章的主题。当时之北方,有三大势力,一是朱温的后梁,二是李克用、李存勖,公元923年,李存勖成立了后唐,三是耶律阿保机的契丹。这三大势力的关系,有点类似三国时代的魏蜀吴,常常两两联手对付另一个,然而联盟关系并不稳固,随时可变,譬如李克用与耶律阿保机曾结拜为兄弟,还不是说翻脸就翻脸吗。对他们而言,正适用于那句话:没有永远的朋友,没有永远的敌人,只有永远的利益。

李克用死于公元908年,死前留下了三支箭的传说,每一支箭对应一个敌人,第二个便是耶律阿保机。可惜,李存勖与耶律阿保机斗了十年,谁也奈何不了谁。公元926年,只懂军事、不懂政治的李存勖死于叛乱。耶律阿保机听闻他的死讯,放声痛哭,三个月后,他因伤寒或急性的发热症,死于扶余城,享年五十五岁。这两位草原民族的英雄死于同一年,也许是一种命数。

耶律阿保机死后二十一年,即公元947年,辽国才得以建立。建国者耶律德光,书中写作耶律尧骨,这是他的契丹名。前面说了,杉山正明为了反对汉族中心论与中华中心论,对于契丹人,只称契丹名,不称汉名。这会给对这段历史背景不够了解的读者带来一定困扰。

杉山正明写契丹与辽国的历史,顺带也写了沙陀的历史。他指出,在契丹与沙陀之间,宋朝人编写的文献大都偏向后者,其实这二者,无论族裔,还是作风,区别都不大,甚至军事化风格更胜一筹的沙陀,暴行更多,杀戮更广。然而,因为沙陀从名义上接受了汉化,比如改姓李,所建立的政权叫后唐,自称是唐朝的延续,加上其统治范围在华北,所以他们被视为中华的代表,与其相对,契丹则成了蛮夷。

对此,杉山正明感叹说,“汉文文献的可怕性,无可比拟。欲加以美化、圣化,则极力粉饰;欲加以贬毁、诬蔑,则竭力丑化。”

辽国灭亡于公元1125年,灭掉它的国家,是金国。但是这本书对金国,以及先后跟辽金并存的西夏,写的比较简略,特别是西夏,只用了十几页的篇幅,所以我们对他的技术重点和结论,也就简要言之。

关于西夏,书中内容,可归结为四点:

一,西夏是党项族的政权,亡国之后,党项族四分五裂,或者被屠杀,或者被同化,渐渐消失,现在已经没有党项这个民族了;

二,与沙陀人一样,西夏的执政者也姓李,甚至渊源也是一样,唐朝爆发了黄巢起义,党项部落受邀平叛,论功行赏,被赐国姓,而他们原本的姓氏是拓跋,跟之前北魏王朝的建立者一样。西夏的建国者,名叫李元昊,这个名字,有点韩国风,现在相当常见;

三,公元1038年,李元昊开国称帝,改国号为大夏,我们都知道,夏这个字对中华文化来说是很神圣的,夏是中国第一个朝代的名字,所以北宋对夏这个国号不予认可,因为他们地处西北,所以把他们叫做西夏。这里顺便说一下,一些史料里写的“唐古特”、“唐兀惕”,就是指西夏,很明显这是“党项”这个词的别译;

四,西夏虽一度威胁北宋的边境,不过终究算不上强国,在我们所讨论的四大草原民族当中,其战斗力应该排名末尾,因此,杉山正明对它的介绍也最少。

那下面我们再来说金国,论战斗力,金国可是相当彪悍的,有“女真不满万,满万不可敌”之说。可惜,契丹、女真、蒙古这三大民族的巅峰期没能撞在一起,所以无从检验他们巅峰状态的实力究竟谁才是最强。金国的开国者叫完颜阿骨打,那是可以媲美耶律阿保机的英雄豪杰;他的孙子海陵王完颜亮,虽然荒淫无道,被视为隋炀帝杨广一类的人物,若论才略,却也是文武双全。

杉山正明写金国,一再提及澶渊之盟。这是公元1004年底,北宋与辽国订立的条约:两家约为兄弟之国,以白沟河为界,宋虽然为兄,每年却得送给辽国银10万两、绢20万匹。这构成了一个模板,在宋朝被一再套用:公元1044年,北宋与西夏议和并签约,结为君臣关系,宋虽然为君,每年却得送给西夏银七万二千两、丝绸等十五万三千匹、茶三万斤;公元1142年,南宋与金国议和并签约,以淮河为界,南宋向金称臣,每年献上银二十五万两、丝绸二十五万匹等。对此,杉山正明认为,这些条约解构了中华的界限,使中国成为了“亚洲东方的多国体系”。

最后来说说蒙古人建立的元朝。这本书写元朝,只用了一章,比重只是写辽国的二分之一不到,这自然不是因为元朝没有什么可写的,而恰恰是因为,杉山正明关于蒙古和元朝,已经写过太多的专著,所以在这本通史类的书里,也是只交代了一个大概。

不过,第六章的写法虽然简略,大抵还是呈现了杉山正明关于元朝的主要论点,不过,他的这些观点,也不无可以商榷之处。

首先,在价值观上,贬低宋朝以抬高元朝。公元1232年,蒙古与南宋联手攻打穷途末路的金国,两年之后金国灭亡,此时南宋背叛了之前的合约,引兵北上,占领了开封和洛阳,史称“端平入洛”。杉山正明对此大加指责,认为此举形同为自己掘墓,“将并无开战之意的蒙古拖入了与南宋的全面战争”,从而判定南宋的灭亡纯属咎由自取。这个论断,未免有些武断,“端平入洛”确实给了蒙古以口实,不过如果南宋没有做出这个轻率的举动,蒙古就真的“并无开战之意”吗?恐怕未必,当时的蒙古帝国,正处在由野蛮向文明的转型期,抢掠还是他们的主要收入来源,因此无论有没有南宋的“端平入洛”,南宋的财富都会引起蒙古的觊觎,并且在攻打南宋的同时,蒙古还发动了对欧洲的远征,并没有什么借口,这说明征服与抢掠,是他们的必然手段。再说当时的小冰河期气候,也驱使着游牧民族向气候温暖的南方迁徙。

其次,杉山正明对元朝可谓不吝赞词,试看这些小节标题:“走向史上最大的陆上帝国”“陆海超地域帝国”“体制化的国家经营”……在元朝,中国的疆域超过之前历朝历代,达到了巅峰。另外,经过忽必烈时代,元朝建立起了世界史上罕见的新型的世界国家,其结果是,促进了包括欧亚大陆和非洲在内的前所未有的国际通商以及人员和物资的交流。这一点也无可否认。不过他指出,元朝不仅是陆上第一,还开创了“海洋的时代”,打造了“环绕欧亚大陆和非洲北部及东海岸的交通体系”,这就有些夸张了。元代的海上贸易确实很发达,但西亚北非以及地中海的海上贸易网络,并不能归功于蒙古人,跟中国的元朝,更是关系不大。

最不可思议的是,杉山正明认为,忽必烈的新国家,作为“不同种族、社会、宗教、文化和价值观混合并存的多种族复合国家”,已经具备了现代国家的一些特征。在他的代表作《忽必烈的挑战》当中,他直言,蒙古帝国的构想非常卓越,“忽必烈与其策士以壮大的计划、绝妙的统制力、强固的意志陆续地将之实现。这些构想几乎是远远地超越时代的,其大多是若非其后的西欧就无法实现的。”这本书,我们也会讲到,他的这个观点很新颖,很有启示意义,不过似乎有点过度发挥了。

之前我们说宋史,以哀叹结尾。现在我们说杉山正明笔下的元史,只能以惊叹结尾。

讲谈社·中国的历史系列的第八卷,《疾驰的草原征服者:辽、西夏、金、元》,我们就为你讲完了,再来总结一下。在这本书中,作者杉山正明介绍了与汉族的两宋并存的几个少数民族政权:契丹族的辽、党项族的西夏、女真族的金、蒙古族的元,以及更早的五代十国时期沙陀人建立的后唐等几个政权,简述了它们的创建和大致情况,同时根据他们与两宋的交往,提出,这些草原民族政权的建立,使“中华”的概念从一个国家扩大为一个“东亚国际体系”。杉山正明站在草原的立场书写这段历史,得出很多不同的结论,比如认为中华中心论的史观,忽略了这些草原民族的历史作用;还认为两宋特别是南宋的灭亡,南宋自己要负主要责任;甚至还提出蒙古帝国开辟了海洋时代,这些观点很新颖有启发意义,但有些也属于过度发挥,只能作为一家之言。

下一期音频,我们将会讲讲谈社·中国的历史系列的第九卷,也是我们这个系列的最后一期,《海与帝国:明清时代》,欢迎继续关注。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1、杉山正明认为,忽必烈的新国家,作为“不同种族、社会、宗教、文化和价值观混合并存的多种族复合国家”,已经具备了现代国家的一些特征。

2、没有永远的朋友,没有永远的敌人,只有永远的利益。