《讲谈社7:中国思想与宗教的奔流》 曲飞工作室解读

《讲谈社7:中国思想与宗教的奔流》| 曲飞工作室解读

关于作者

作者小岛毅,现为东京大学大学院人文社会系研究科教授。专攻儒教史、东亚王权理论,以宋朝为主要研究对象,探析儒教的政治、社会作用及其在当前世界的意义。

关于本书

近些年来,宋朝不仅成为了知识人最向往的朝代,还被誉为代表了中华文明的巅峰。这本书中,作者小岛毅,从最客观的角度,以最平实的笔调,呈现了宋朝三百年的历史全景。他告诉读者,宋朝强在哪里,弱在哪里,对后世的影响在哪里,这个时代的人们在烦恼什么,思考什么。

核心内容

本书中讲了宋代的制度建设,对这个国家运势的决定性影响,还原了从赵匡胤到王安石,从岳飞到朱熹这些宋代名人的真实历史面目。宋朝虽然在军事上非常软弱,但在政治、经济、社会、文化等各个方面,都是东亚世界的领头羊。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《中国思想与宗教的奔流:宋朝》。这本书的中文版有将近20万字,我会用29分钟的时间,为你讲述书中的精髓:宋朝的制度创新,保证了长达两三百年的稳定与繁荣,但同时,防范与遏止武将的政策,也让宋朝最终被游牧民族征服。

《中国思想与宗教的奔流》是“讲谈社·中国的历史”丛书第七卷。我们来介绍一下这本书的作者小岛毅,近年来有一本很火的日本历史读物,名叫《东大爸爸写给我的日本史》,讲述日本从古代到明治维新的历史,我们国内也翻译引进了,好评如潮。这位“东大爸爸”,就是小岛毅,这本书是他写给他当时读初中的女儿的,所谓“东大”,就是日本的东京大学,小岛毅从大学到博士,都是在东大读的,现在也在东家大学担任教授,。

除了能写这种畅销读物,小岛毅的学术水平也过硬,他的研究领域是儒教史、东亚王权理论,探析儒教的政治、社会作用及其在当前世界的意义, 尤其以宋朝为主要研究对象,所以讲谈社这套书的宋代部分,由小岛毅来执笔。

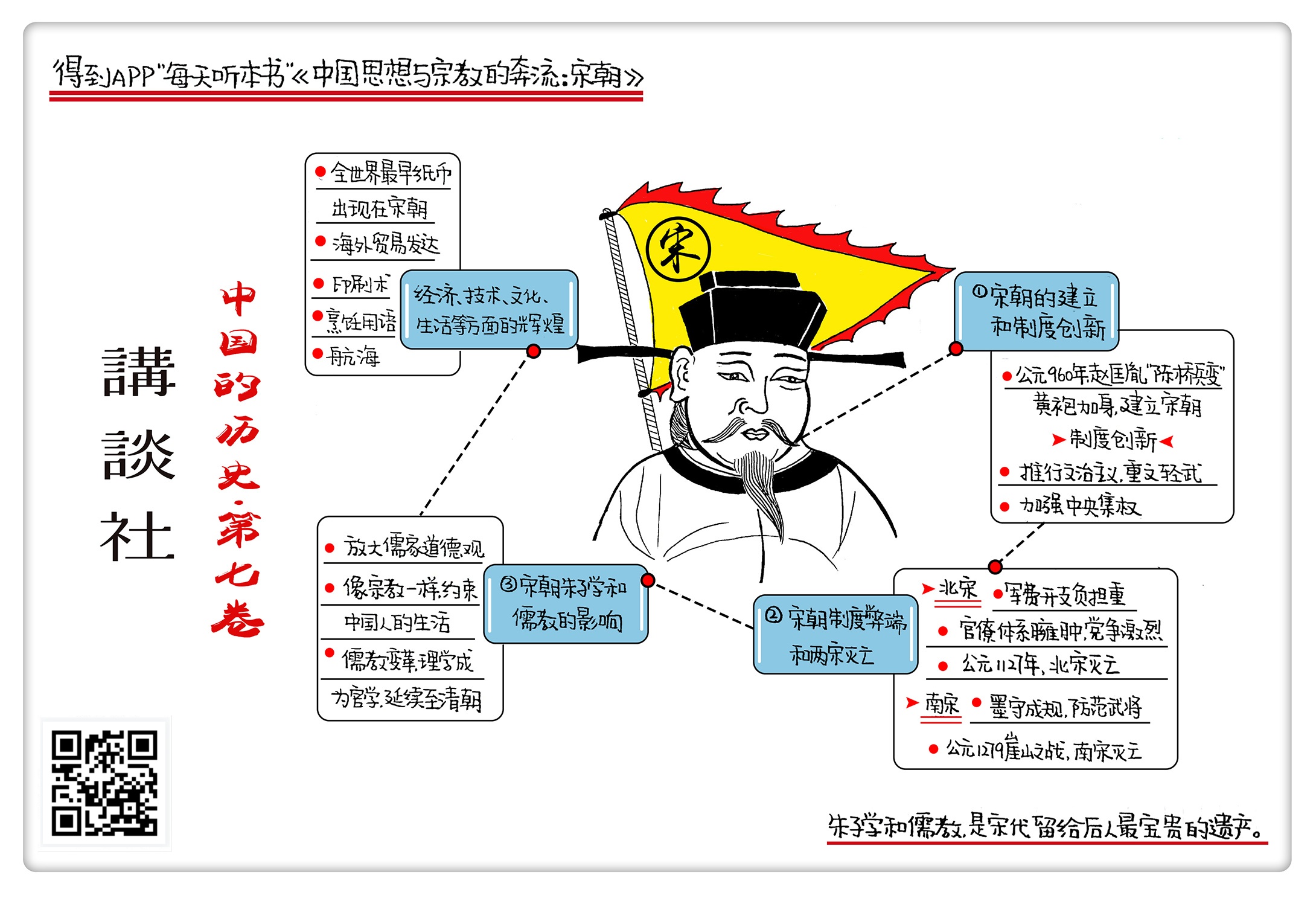

这本书的名字,叫做《中国思想与宗教的奔流》,这个思想,指的就是儒家思想,特别是以南宋朱熹为代表的朱子理学,这部分内容我们会在后面讲到,不过这本书更值得注意的是,小岛毅对宋代制度创新的论述,所以我们先从这一部分讲起。把这本书,分成以下四个方面:

1.宋朝的建立和制度创新。

2.宋代制度的弊病与两宋的灭亡。

3.宋朝诞生的朱子学和儒教,如何影响了中国历史。

4.宋朝的经济、技术、文化与生活等方面的辉煌。

咱们首先来看看,宋朝是怎样建立的,它和以往的朝代,又有什么根本性的差别。

我们常说“唐宋元明清”,好像唐宋是两个紧挨着的朝代,其实这中间还夹着一段历时五十多年的分裂期,就是五代十国。所谓五代,指公元907年唐朝灭亡之后依次建立的后梁、后唐、后晋、后汉与后周,这五个政权都占据了中原地带,所以被称为“代”,勉强把它们看成一个“朝代”;所谓十国,指前蜀、后蜀、南吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平(荆南)、北汉等,由于它们都是地方割据政权,所以只能叫“国”。

五代十国,这段历史中有两个细节,对宋代有非常重要的影响。一是官制,按宋朝官制,主管军队的中央大臣叫枢密使,权力堪比宰相,主管财政的三个部门户部、度支、盐铁,合称三司,长官叫三司使,这两个职位,都是起源于唐朝,成熟于五代,宋朝直接继承过来。二是五代起国号,拼命与古人攀亲戚,李存勖建立后唐,应为他姓李,所以攀上了唐朝,石敬瑭虽然跟晋国、晋朝都没什么关系,但他起家的地方在山西太原,所以攀上了晋,刘知远姓刘,他建立后汉,攀上的是汉朝,郭威更牛,自称周朝王族的后裔,攀上了周朝,定国号为后周,大家看看,唐、晋、汉、周,一路上溯,越攀越古,后来轮到了赵匡胤,他本来可以用自己的姓氏“赵”,为什么会选择“宋”呢?这是因为他曾担任归德军节度使,归德这个地方,在春秋战国时代,属于宋国,定国号为“宋”,就相当于攀上了商朝,我们在第二本书里说过,春秋时候的宋国,就是商朝的后裔,所以取名为“宋”,比后周的资格还老。对此,小岛毅感慨:从李存勖开始的“模仿从前的伟大王朝”战术,到此登峰造极。

五代过后,就是宋朝了。宋朝的建国者是赵匡胤,他有两个得力助手,一是他的弟弟赵匡义,后来也是为了避他哥哥的讳,改名赵光义,也就是后来的宋太宗(为了避免混淆,我们下面提到他都叫他“赵光义”),二是幕僚赵普,宋朝开国的故事,譬如陈桥兵变,杯酒释兵权,以及宋太宗的“金匮之盟”,都跟赵普有关,这个赵普更有名的典故是“半部论语治天下”。小岛毅打了个比方,称宋朝取代后周,赵光义和赵普是舞台设计,赵匡胤是总导演。

由此来说陈桥兵变。此事发生于公元960年,正月初一,传闻辽军南下,后周朝廷决定迎战,派殿前都点检、归德军节度使赵匡胤率军出征。正月初三,大军夜宿陈桥驿,五更时分,士兵集合于驿门,大声疾呼,要拥立都点检赵匡胤为天子,然后来到赵匡胤的营帐,赵匡胤平时喜欢喝酒,那天喝高了,正在酣睡,被赵光义和赵普叫醒,推到帐外,有人把早已准备好的黄袍披到他身上,众人纷纷下跪,山呼万岁,赵匡胤于是称帝。这就是陈桥兵变,黄袍加身的故事。

故事当中,赵匡胤的形象,一是无知,二是被动,三是仁义。事实上,除了仁义这一点可以成立,譬如赵匡胤要求参与兵变的将士不能伤害后周的皇室和大臣,不能掠夺国库和民众,这都可称得上仁义,不过前两点,要说他在兵变中是完全无知而且被动的,显然都站不住脚。小岛毅认为,赵匡胤亲自参与了这场政治戏的彩排,不仅知情,而且主动。当然,如果宋朝的史书不去歪曲事实,不帮赵匡胤粉饰,他就成了篡权者,失去了当皇帝的大义名分。

赵匡胤只是开创了宋朝,论制度建设,他的弟弟赵光义贡献更大。这兄弟俩的名字读起来太过相近,为了避免弄混,我们把他们称为宋太祖、宋太宗。书中曾拿太祖晚年有意迁都洛阳一事,对比二人性格。大体而言,太祖偏向理想主义,太宗偏向现实主义,太祖属于英雄豪杰,太宗属于政治家。这里可以说两句闲话。我们也许听过一部戏剧,叫《千里送京娘》,男主角便是宋太祖赵匡胤,他在剧中,一身英雄气,这部剧,正是英雄美人的故事;另外,喜欢武术的朋友,都知道有一套拳法叫太祖长拳,这个太祖,指的也是宋太祖,据说这是他亲自发明的拳术,哪怕是冠名,我们想想看,为什么不找其他人,偏偏借用宋太祖的名义呢,这正说明了宋太祖的英雄气,以及与武术的缘分。

宋太祖、宋太宗在位期间,宋朝的制度陆续确立,其影响力,并不限于宋朝三百年,而波及此后千年。话说宋朝创建各种制度的指导原则,那又要说回五代的乱世,宋太祖宋太宗兄弟在这种乱世里成长,深切感到,这种局面都是唐朝失败造成的,所以他们制定的政策,都以唐朝为反面教材,唐朝怎么灭亡,他们就怎么规避,反其道而行之。特别是,针对晚唐时期武人掌权而导致的藩镇割据乱象,宋朝开出了两项对策:一是推行文治主义,重文轻武,抬高文官,压制武官,文人在宋朝,地位非常高,也许是史上最高,相反,武人的处境相当惨淡,因此,整个宋朝所出产的名将,屈指可数,而且这些名将,如岳飞、韩世忠,大都集中于从北宋转向南宋的那段乱世;二是加强中央集权,其政策,主要包括两点,第一,把军权收归中央,收归到皇帝手里,杯酒释兵权的故事,便是典型案例,第二,把地方权力收归中央,如推行路官制度,将全国分作十几个路,每一路设安抚司(负责监察)、转运司(负责财政)、常平司(负责救济)等,每一司的长官称作“使”,既然叫“使”,说明来自中央派遣,而且规定了三年任期,三年一到,调往他地,这么一来,地方便不至沦为官员的独立王国。

宋朝的制度创新,使国家从唐末和五代的乱世当中解脱出来,但不妨说,宋对唐的拨乱反正,有点过头了,甚至为未来宋朝的灭亡埋下了伏笔,下面我们就来看看第二部分,宋代制度的弊病与两宋的灭亡。

宋朝设计的这些制度实施数十年后,便浮现了一大堆问题。一是军队,小岛毅认为宋朝的军制属于常备军制,这不同于唐朝前半期的兵役制,不同于中世纪欧洲的雇佣兵制,不同于蒙古的全民皆兵制。在常备军体制之下,中央与地方的军队加起来超过了一百万,军费开支成了财政的一大负担,书中指出,宋仁宗时期,因军饷拖欠和待遇恶化而激起的军队暴动,比因饥馑和恶政而激起的农民暴动还要多。与此同时,宋朝的军队,尤其是中央的禁军,战斗力极其低下,堪称史上最弱,小岛毅写道:“不论是开封还是临安的禁军,在少数民族军团面前,都脆若琉璃,一碰即碎。”

另一个问题,则在官僚体系的臃肿,当时有一个词,叫“冗官”,冗就是多余的意思。这背后,主要有两个原因,第一个原因在于,科举制规模的扩大,唐朝每届科举考试,只取进士三四十人,宋朝动辄取四五百人;另一个原因在于,宋朝对宗室、重臣弟子特别优宠,随意授予官职,如果你属于赵姓的皇族,恭喜你,七岁就可以入仕,有人甚至还在襁褓之中,便有官阶,并领取俸禄,有一个数据,称宋仁宗时期,中央内外属官已经超过一万七千人,这是什么概念呢,唐太宗时期,曾将中央政府官员从两千多减至六百三十四人,而别忘了,宋朝的面积比唐朝小得多。所以这一比,宋朝官吏队伍的过分庞大,就非常明显了,冗官一多,势必人浮于事,行政效率低下;其次,官员的工资与办公经费大大增加,这也就是“冗费”,最终导致财政举步维艰。

基于此,宋神宗时期,不得不启动变法。变法的总设计师,我们都知道,是王安石。不过王安石变法,并未直接针对官僚体系,他所提出的均输法、青苗法、市易法、保甲法、募役法、保马法等,听听名字,可知集中于民生。批判者往往认为这些改革的实质是“与民争利”,小岛毅对此不以为然。我也觉得,王安石的出发点,绝不是掠夺老百姓的利益,而是政府与民众的互动,为政府创造财富,为民众提供方便,其目标在于双赢。只是一来操之过急,二来落实不力,以致于事与愿违。

后世说起王安石变法,多半聚焦于青苗法、保甲法等,而忽略了另一些政策。书中特别提到王安石推行的科举改革,以前考进士,要考诗赋、帖经、墨义,王安石将这些都废止,代之以经义、论、策,这在当时,反响激烈。按小岛毅的说法,王安石属于新法党,我们一般称作新党,与他对立的司马光、苏轼、程颢、程颐等人属于旧法党,我们一般称作旧党。旧党并不反对王安石的全部变法,譬如对于科举改革,意见则不一致,司马光表示赞同,苏轼表示异议,不知这与东坡居士的诗人身份有没有关系?

再如,王安石规定,科举考经义,《论语》和《孟子》为必修,再从五经当中任选一经为必修。这么一来,《孟子》的地位便被提高了。我们平时说儒家,说孔孟之道,孟子能与孔子并列,正始于王安石执政时期,在此之前,则流行说“周孔之道”,周指的是周公。王安石还写过一首以孟子为题的诗:“沉魄浮魂不可招,遗编一读想风标。何妨举世嫌迂阔,故有斯人慰寂寥。”对于王安石鼓吹孟子,作为旧党中坚的程颢、程颐兄弟非常赞同。

由此来说说党争。北宋的灭亡,党争无疑是一大元素。话说宋朝党争之剧烈,不止表现为新党与旧党之间的斗争,在新党与旧党内部,斗争一样剧烈。书中提到,旧党内部,苏轼、苏辙兄弟与程颐不和,程颐得势,便打击苏轼;新党内部,王安石的继承者吕惠卿,过于精明强干,以致没有同志喜欢他,曾布与蔡京不和,蔡京有个弟弟叫蔡卞,乃是王安石的女婿,蔡家这兄弟俩,彼此不服气,所以蔡京当宰相,连亲弟弟都不放过,把他贬到地方做官。说起来这实在是一笔烂账。

公元1127年,北宋灭亡,南宋建立。像此前的西晋与东晋,中间还隔了一年,北宋与南宋却没有,宋高宗赵构即位之后,立即改元。除了不愿承认宋钦宗的靖康年号,还有一个重要原因,就是因为,这涉及他对被金国掳去的宋微宗、宋钦宗这一对皇帝父子的态度,只有否定靖康,他另起炉灶自己当皇帝,才更有合法性。

说到这我们插入一个话题,讲讲谈到这段历史不能不提的一个人,就是岳飞。经过这数十年的启蒙,想必很多人已经清楚了,杀害岳飞的真凶,正是宋高宗赵构,秦桧只是从犯和替罪羊。那么赵构为什么必须要置岳飞于死地呢?小岛毅谈到两点,一是主战派与主和派之争,赵构与秦桧都主和,而且已经与金国达成了和议,岳飞主战,自然不能相容;二则关乎宋朝的国策,我们说过,北宋建国,重文轻武,对武人防范极为严格,然而彼一时此一时,到了南宋,已经是乱世,执政者却不愿与时俱进,依然墨守成规,坚持防范武人的政策,把军权收归中央,赵构和秦桧模仿宋太祖杯酒释兵权,把将军们召集到都城,以高官厚禄换取他们的军权,当时的名将,刘光世已死,张俊、韩世忠同意,刘锜、岳飞反对,结果前者被革职,后者被杀害。

事实上,战和背后,还有皇位之争。赵构为什么主和,为什么不愿岳飞打下去?假如岳飞真的直捣黄龙,击溃金国,谁将是最大受益者呢?显然不是赵构。岳飞被害于1142年,当时宋徽宗已经去世了,但宋钦宗还健在,一直活到1156年。一旦岳飞迎回了宋钦宗,赵构的皇位还能安稳么?对此,明朝人文征明,就是跟唐伯虎、祝枝山等合称“江南四大才子”的文征明,写过一首词,名叫《满江红·拂拭残碑》,其中有两句:“念徽钦既返,此身何属。千载休谈南渡错,当时自怕中原复。”大意是,如果宋徽宗、宋钦宗回来了,他赵构怎么办呢,所以不用探讨放弃中原南渡江南的得失对错了,其实他最怕的就是收复中原。这两句词,足以点破赵构的心思。

就这样,南宋和东晋一样,作为偏安政权,又在江南地区支撑了一百五十多年,直到被蒙古征服。

最后来说一下南宋的灭亡。这是一个争议话题。这本书把宋亡的时间定于1276年,这一年二月,临安沦陷,宋恭宗赵㬎向蒙古投降。还有一个更流行的说法,判定宋朝亡于1279年,崖山海战,宋军溃败,大臣陆秀夫背起七岁的小皇帝赵昺跳海而死,宋朝的抵抗运动自此彻底熄火。这两个说法,都有其道理。如果把宋朝视作一个政权,不妨遵从前者;如果把宋朝视作一种文明,不妨遵从后者。崖山之战,不仅代表着南宋最后抵抗力量和皇室法统的灭亡,也标志着,中国历史上第一次迎来了被少数民族全面征服的时代。

我们讲了从北宋到南宋,制度创新和政治生态对这个王朝从生到死的影响,可以说两部分讲的是同一个主题,就是政治。下面第三部分,我们要将讲思想,就像本书的书名,“思想与宗教的奔流”,在作者小岛毅看来,诞生于宋代的朱子学和儒教,才是这个时代对后世最大的遗产。

南宋期间,出了一位大人物,便是后世尊称为朱子的朱熹。小岛毅写南宋,重心都是朱熹以及朱子学。

儒家思想,本来是一种哲学思想,从伦理道德和社会等级的视角来看问题,专注于现实的世俗社会,但是朱熹为代表的学派,把儒家提倡的那套道德观放大了,外扩到世间万物,认为世界是一个道德化的世界,它遵循的准则,就是儒家提倡的这套准则,而人,应该自觉遵守。这种思想就是理学,也称为道学,因为朱熹是这个学派的集大成者,所以也叫朱子学。因为理学的影响力,后来渗透到中国人生活的方方面面,对中国人产生着像宗教一样的约束力,所以,虽然儒家没有不拜超自然的神,也没有宗教的组织和严格教义,但还是经常被称为“儒教”。

在作者眼中,朱子学和儒教,构成了宋朝对后世影响最大的遗产。

话说朱熹的影响力,在他死后,比他活着的时候更显著。他在世的时候,曾陷入党争,得罪了当权的宰相韩侂胄,以致理学被斥为伪学,他被斥为“伪学魁首”。说到韩侂胄,则得提一笔,这个人被后世视为跟秦桧差不多的大奸臣,然而恰恰在他手上,岳飞被追封为鄂王,秦桧的官爵被削去。正所谓:人不宜以忠奸论者,十之八九。

朱熹及朱子学,或者叫理学、道学,得到官方认可,已经在他死后四十年。古代中国,各地都有孔庙,孔庙的祭坛,除了孔子,还有他的弟子与历代大儒。知识人死后能入孔庙,自然是天大的荣幸。宋神宗年间,由于王安石的力推,孟子终于进孔庙。宋徽宗年间,王安石和他的儿子王雱(pāng)被推进孔庙,这八成是蔡京的功劳。可以想象,此举引发了怎样激烈的轩然大波。此后不断有人上书,请朝廷把王氏父子逐出孔庙。王雱先被赶走了,等到公元1241年,王安石被驱逐,取代者包括周敦颐、程颢、程颐、张载、朱熹,这五个人是清一色的理学派,前四个人和玄学大师邵雍,并称为“北宋五子”。小岛毅认为,这不仅象征着王安石学派的退场、朱熹学派的胜利,而且构成了儒教史上的一场大变革。自此,理学成为官学,一直延续到清朝。

顺道再讲一个八卦。把朱熹送进孔庙,发生在宋理宗赵昀执政期间,公元1264年,赵昀重病去世,庙号被定为“理”,就是理想的“理”,古时给皇帝的谥号里面原本没有这个字,小岛毅判断这是由理学而来。这么解释,未免有点牵强。据周密《齐东野语》记载,赵昀的庙号,最初拟定了五个字:“景”“淳”“成”“允”“礼”,最后定为“礼宗”,礼是礼貌的“礼”,有人指出,这个庙号,北边的金国已经用过了,于是把礼貌的“礼”改成理想的“理”。就起源而言,与理学实在没有什么关系。当然宋理宗推崇理学,确实是事实。

好,说完了理学的兴起,本书中关于宋代的政治、思想,我们就都说完了,但是宋代实在是一个非常多彩的年代,本书中也关注到了宋代历史更多的侧面。

下面的第四部分,我们就来看看宋朝的经济、技术、文化与生活,宋朝真正领先于那个时代,其实就表现在这些方面。

举例来说。全世界最早的纸币,就出现在宋朝,当时叫交子、会子;我们现在常说的城市化,宋朝已经浮现出了苗头,南宋时期,江苏的镇江、真州(真州就是现在的仪征县),城市人口与农村人口的比例达到了四比六;福建的汀州,在南宋初期,城市人口仅占3.52%,等到末年,则占到32.74%,超过了三成。这个比例,搁在今天,也是相当惊人,如果按户籍计算,2015年中国城镇人口的比例只有39.9%。

宋朝经济的发达,也体现在贸易方面,就拿这本书里写的宋代中国与日本的关系来说,虽然宋代中日之间没有唐朝那样国家使节级别的官方往来,但是贸易和文化方面的交往非常密切,特别是宋朝发行的铜钱,在日本广为应用。在中国南宋时期,正是日本平安时代的末期,也处在一个转型期,当时日本的权臣、未来武士政治的主要开创者平清盛,就是凭借跟南宋的贸易,集聚了大量的财富,在他那个时代,中国的货币通行于日本,以至于日本历史上把这一段称为“中国钱的时代”。

宋代发达的海外贸易,也让中国人的精神世界变得更丰富,宋代的地理书籍上,不光对周边国家,甚至对欧洲的一些地理风俗,都有记载。而且,航海也催生了新的神祇,比如今天中国东南地区广泛信仰的“妈祖”,就是在宋代被敕封,进入中国神话系统的。

再说宋朝的技术,对当时与后世影响最大的一项,是印刷术,小岛毅用诗意的笔调赞道:“世界上最早盛开印刷出版之花的是宋代。”印刷术的发达,首先是激发了思想的普及——小岛毅他模仿西方的谚语“没有古登堡就没有宗教改革”,宣称“没有木版印刷就没有朱子学”;印刷术还有一些其他的作用和副作用,比如导致文字的规范化,我们现在打字,使用的宋体字,就是源自于宋朝;副作用呢,小岛毅引用了苏轼《李君山房记》里的一段话:“余犹及见老儒先生,自言其少时,欲求《史记》、《汉书》而不可得,幸而得之,皆手自书,日夜诵读,惟恐不及。近岁市人转相摹刻诸子百家之书,日传万纸……而后生科举之士,皆束书不观,游谈无根,此又何也?”这番话是什么意思呢?在苏东坡看来,印刷术还没有普及的时候,读书人以抄书为主,抄书有助于读书,普及之后,得到一本书,容易多了,只是这么一来,大家都不读书了。这纯粹属于吐槽,逻辑上不大站得住脚。

说到技术,书中还有一些八卦细节。譬如关于烹饪。今天我们使用的烹饪用语,大都出自宋朝。宋朝人发明了用豆子和谷物做成的调味品“酱”,如川菜常用的豆瓣酱;面条这个说法,也是宋朝的发明,以前叫什么呢:汤饼。与此相应,凉拌面,宋朝人最早这么吃。最关键的一点,宋朝人改良了食用油的加热方法,给中餐增加了炒和炸这两大烹调术。

我们暂且咽一下口水,先来总结一下前面讲的,这本书的核心关注点就是,讲出了从北宋到南宋,在政策上一个一以贯之的指导思想,那就是严格防范武人。我们讲了政策的根源,那最后要说的就是这个政策的结果,那就是,它导致两宋的军事实力,跟北方的游牧民族相比始终处在下风。结合当时的自然环境来看,新一轮的小冰河期气候的开始,北方游牧民族南下更加势不可挡,又赶上蒙古从成吉思汗到忽必烈祖孙三代军事奇才爆发式出现,横扫亚欧大陆,之后又盯上了富庶但缺乏武力的南宋,终于,文明高度发达但是没有足够的武力来保护自己的南宋,也被蒙古灭亡了。不论后世对此如何评价,这在当时,总是令人感叹的。

好,关于这本书,我们就讲到这里,我们讲了宋代的制度建设,对这个国家运势的决定性影响,还原了从赵匡胤到王安石,从岳飞到朱熹这些宋代名人的真实历史面目。与汉唐不同,宋代的特征之一是军事上非常软弱。但是不论在军事上如何软弱,这个王朝在政治、经济、社会、文化等各个方面,都是东亚世界的领头羊。而且我们现在的许多生活习惯以及文化艺术,都是这个时代产生的。这是超过三百年的王朝时代——比唐朝和清朝长,比汉朝短一百年左右——也正好处于时代的大变革时期,所以宋代给人们留下的记忆就有了一种特殊的颜色。

我们一直以来,把宋朝作为它所存在那个时代的唯一代表,其实当时在中国境内,还并存着其他的少数民族政权,比如辽、西夏、金,还有后来统一中国的蒙元政权,他们的历史跟宋朝的历史其实是彼此交叠和影响的,共同构成了中国的历史。这些少数民族政权的故事,就是我们下一期当中将要关注的。

讲谈社·中国的历史系列的第七卷《中国思想与宗教的奔流:宋朝》,我们就为你讲完了,接下来第八卷是《疾驰的草原征服者:辽、西夏、金、元》,欢迎继续关注。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1、宋朝的制度创新,保证了长达两三百年的稳定与繁荣,但同时,防范与遏止武将的政策,也让宋朝最终被游牧民族征服。

2、宋朝官吏队伍的过分庞大,人浮于事,行政效率低下;其次,官员的工资与办公经费大大增加,最终导致财政举步维艰。