《讲谈社5:中华的崩溃与扩大》 曲飞工作室解读

《讲谈社5:中华的崩溃与扩大》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书的作者川本芳昭,现任九州大学大学院人文科学研究院教授。他的研究方向包括东亚古代、中世纪的民族问题、国际交流、政治史等,在中国史这一领域,主攻汉唐之间的魏晋南北朝史。

关于本书

本书侧重探讨了魏晋南北朝时期,汉民族的形成过程、中华文明的本质,当时周边地区如日本、高句丽、百济与中华文明的互动关系及其影响。川本芳昭打破了国别的限制,试图以东亚世界的眼光解读这段历史,有助于我们更好理解中华文明的传播与接受。

核心内容

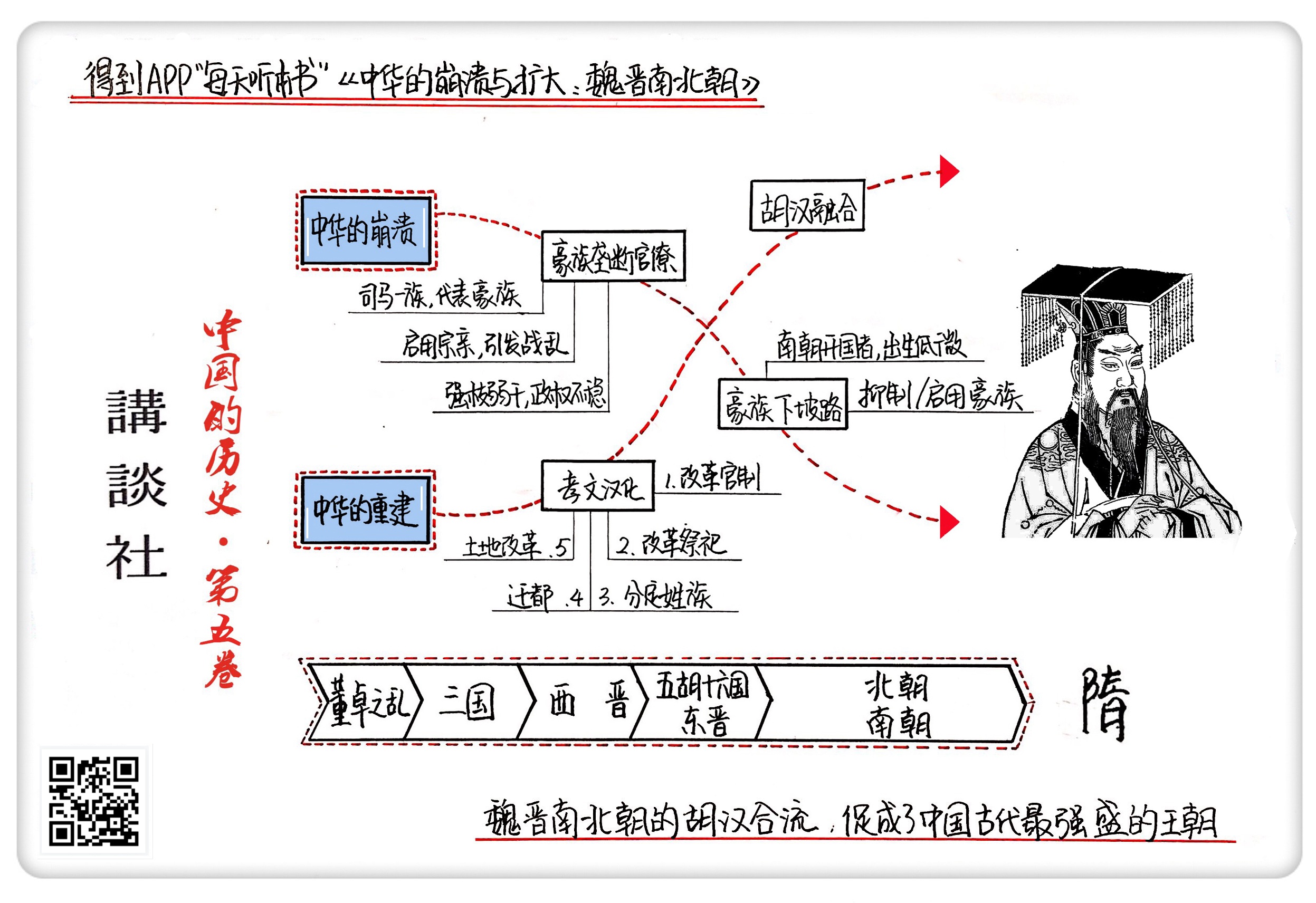

本书以“崩溃”和“重建”两个关键词作为线索,讲述了魏晋南北朝三百多年间的历史,介绍了这段历史当中,中国政坛上最重要的势力“豪族”,对魏晋历史走向的影响;西晋灭亡后中国的大分裂时代,以及在这个过程中,胡汉融和带来的“中华”的重建。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》。这本书的中文版16.7万字,我会用30分钟的时间,为你讲述书中的精髓:魏晋南北朝是个什么样的年代,中国在这个时代经历了怎样的崩溃,又如何实现了重生。

《中华的崩溃与扩大》是“讲谈社·中国的历史”丛书的第五卷。作者叫川本芳昭,生于1950年,毕业于九州大学文学部,现任九州大学大学院人文科学研究院教授,与丛书第一卷《从神话到历史》的作者宫本一夫是同事。他的研究方向包括东亚古代、中世纪的民族问题、国际交流、政治史等,在中国史这一块,主攻汉唐之间的魏晋南北朝史。代表作有《魏晋南北朝时代的民族问题》《北朝国家论》《中国史中的诸民族》《东亚古代的诸民族与国家》等。

川本芳昭这本书,讲的是魏晋南北朝。魏晋南北朝这五个字啊,可能你听了就觉得瞬间头大,因为这段历史,堪称中国史上最混乱的一段。这个乱,不仅指世道乱,国家之间的关系也乱。先说世道。从公元189年董卓之乱开始,到公元589年隋朝灭陈、一统天下结束,整好是四百年,这四百年间,除了西晋曾短暂统一中国,大概统一了三十多年,其余时间,中国都处于四分五裂之中,分裂的代价,就是没玩没了的战争。

随着战争,是一个个短命政权的骤兴骤亡,特别是,西晋灭亡之后,北方游牧民族在中原地区建立的一系列割据政权,也就是旧史书里说的所谓“五胡十六国”,单单是这十六国的名字,就很难记全。既然说到这,我们介绍一个记住十六国的小窍门:“五凉、四燕、三秦、二赵、一成、一夏”,五凉指前凉、后凉、南凉、西凉、北凉,这都是在西北凉州一带建立的政权,哪个民族的都有;四燕指前燕、后燕、南燕、北燕,都是鲜卑族慕容氏的政权,也就是金庸《天龙八部》里那个慕容氏;三秦指前秦、后秦、西秦,其中前秦是十六国中最强大的,一度统一北方,后秦西秦是从前秦里分裂出来的;二赵指前赵、后赵,就是前赵终结了西晋;一成指成汉,氐族在今天四川一带建立的政权;一夏指夏国,也叫胡夏,由匈奴人赫连勃勃建立,在今天宁夏一带。“十六国”这个说法,出自北魏史学家崔鸿的著作《十六国春秋》,之后就约定俗成了,不过并不准确,因为当时这种割据性质的地方政权,远远不止十六个国家,比如柏杨的《中国人史纲》里,就统计出来十九国,在这本书里,川本芳昭也认为是十九个,另外有一个比较奇怪的现象就是,不管十六国还是十九国,都没把一个叫做代国的小政权算进去,这个代国在当时确实是挺不起眼的,但他们的后代那可不得了,统一北方的北魏王朝,就是从代国发展出来的。此外还有冉魏、西燕、西蜀、翟魏、仇池等等,要是都算上,得超过二十多个。这里还只是报一下国名,如果要想记清楚它们之间的亲缘与更替,譬如前燕怎么变后燕,怎么分作南燕和北燕,绝对是一种精神折磨。

这段历史固然是中国最混乱最黑暗的一段,但是在日本学者看来,它却也有非常亮丽的一面,比如著名历史学家川胜义雄,就把魏晋南北朝称之为“华丽的黑暗时代”。说魏晋南北朝黑暗,我们都能理解,华丽在哪里呢?诚然,这期间,有英雄,有雅士,有美人,不过时代的底色终究是鲜血与暴力,要说华丽,那也是一种血染的华丽。这个华丽的黑暗时代固然孕育了竹林七贤、陶渊明和王羲之,不过,如果他们能自由选择,未必愿意生在这样的时代,他们的潇洒背后,尽是恐惧与无奈。

所以说,这么一段混乱又纠结的历史,我们该如何评价和认识呢?其实,这本书命中的领个关键词,就是非常合适的概括:中华的崩溃与重建。下面我们就怡这两个关键词为线索,一起来看一看,在魏晋南北朝,中国是怎样陷入分裂乃至崩溃,又是如何在这个基础上完成了重建。

这本书的主要叙述对象是“魏晋南北朝”,魏,指代整个三国时代,我们之前讲的金文京《三国志的世界》,已经把三国的历史回顾了一遍,而三国的历史的终结点,就是晋朝的“一统三分”,我们就从这说起。

说晋朝,不得不说他的奠基人:司马懿。

司马懿这个人,属于魏国阵营,因此,以“尊刘抑曹”为基调的《三国演义》,连带着对司马懿也进行了妖魔化。相反,最近热播的电视剧《大军师司马懿》,则对司马懿过度美化了。这两种表现手法,都不符合司马懿在历史上的真实形象。他的真实形象,应该在小说与电视剧之间。论才略,在三国时代的名臣当中,他恐怕不一定能排进前十名,你像魏国的荀彧、贾诩、郭嘉,吴国的鲁肃、周瑜,蜀国的诸葛亮,实力都在他之上。不过司马懿有两大长处,一是特别隐忍,他太有城府了,说白了就是这个人太能忍,太能装,以致没有人知道他的心思。二是他特别长寿。他生于公元179年,比诸葛亮大两岁,比吴国的陆逊大四岁;但是他死于公元251年,活了七十二岁,这在三国时代绝对堪称高寿,川本芳昭称之为“稀有的高龄”。那再看看他的老对手们,诸葛亮比他早死十七年,陆逊比他早死六年,至于他在魏国的政敌曹真,比他早死了二十年。所以说,司马懿活到晚年的时候,真是放眼天下,再无敌手——因为敌手们都死光了。

司马懿有九个儿子,长子司马师,次子司马昭,都是当世第一流人物。可惜这两个人,不像他们的父亲那样长寿,司马师死时四十七岁,英年早逝;司马昭活了五十四岁,死前两年,已经把蜀国灭掉了,凭借着这个功业,他被封为晋王,距离皇帝仅仅一步之遥。当时他也做好了篡位的准备,万事俱备,不料却突然生病去世。终结魏国、建立晋朝的任务,落到他的儿子司马炎头上:司马昭死于公元265年八月,这一年十二月十七日,司马炎接受魏元帝曹奂的禅让,登基称帝,属于晋朝的时间开始了。

川本芳昭对比曹氏与司马氏,认为曹操祖孙三代,对外征战不休,对内严刑峻法,所以不得民心;司马懿父子对外平息战乱,对内节用爱民,所以深得民心,由于民心所向,当魏国的皇帝曹髦被司马昭干掉,并未引起四方叛乱。这个说法,未免有些片面。问题在于,所谓民心,民指什么,老百姓有多少发言权呢?在当时,影响朝政的最大势力,是豪族,譬如清河崔氏、弘农杨氏、河内司马氏。曹操执政,用人唯才是举,不论门第,提拔了大量寒族,这便得罪了豪族;曹丕一上台,立即与豪族合作,推行九品官人法,又叫九品中正制,因此他从汉献帝手中夺取政权,并未碰到什么大麻烦,因为这些有发言权或是影响力的豪族,都已经站到他这一边了。司马氏本身就是豪族,是曹丕倚重豪族的受益者,等待他们执政,更不用说了,他们直接代表了豪族的利益。

关于豪族,有一个与其相近的概念,叫士族,我们可能更熟悉,严格来讲,豪族与士族终究有些差异,不过川本芳昭这本书一直使用豪族的说法,我们只能尊重他的意见。豪族起源于汉朝,在西汉,它的势力一般局限于县里,到东汉,则扩大到郡,就是市一级。当豪族的子弟步入仕途,掌握权柄,其势力就像滚雪球一样越滚越大,最终,豪族基本垄断了官僚系统,成为了东汉王朝的支配者。像东汉的外戚,基本上都来自地方豪族。

三国时代,豪族经历了战争的洗牌,不过整体势力并未衰减。举例来说。三国初期的各大诸侯,像袁绍、袁术兄弟,出自汝南袁氏;曹操出自沛国夏侯氏,曹操的父亲曹嵩本来姓夏侯,被曹操的爷爷、太监曹腾收为养子;孙坚、孙策、孙权父子出自富春孙氏。只有一个刘备,属于破落户,少时以织席贩履为业,就是卖席子、鞋子,不过他姓刘,号称有皇族的血脉,这比豪族还了得。再如魏国的大臣,虽然曹操用人不惟门第是从,然而当时人才荟萃于豪族,他也不能不用,像荀彧、荀攸叔侄,出自颍川荀氏,钟繇出自颍川钟氏,王朗出自北海王氏,陈群出自颍川陈氏,司马防、司马朗、司马懿父子出自河内司马氏。

曹丕建立魏国之后,陈群献上了九品官人法(注意,《大军师司马懿》里面,把这个功劳被归到司马懿名下,这是张冠李戴)。所谓九品官人法,我们之前在讲《哈佛中国史》的时候讲过,这里再重温一下:就是把中央官职分作一到九品,这叫“官品”,在地方各郡设立中正官,赋予人事权,负责考察现任官员与有意出仕之人,考察标准是才能和德行,以此分作一到九品,这叫“乡品”,中央将根据各地中正官的考察报告,结合乡品,授予官职。大家一听,便可判断,这个制度,漏洞非常大,大权集中于中正官手里,他要徇私,再也容易不过。地方豪族充分利用了这一点,把自家子弟纷纷塞进朝堂,不断巩固本家族在政界的势力。最终,九品官人法沦为了豪族的禁脔。

作为豪族的代表,司马氏掌权获得了豪族势力的支持,所以他们执政之后,魏晋政权就变成了豪族的代言人。川本芳昭提到,司马炎的母亲,就是司马昭的妻子,名叫王元姬,是王朗的孙女,关于王朗,前面已经提到了,出自北海王氏;司马炎的老婆杨皇后,出自弘农杨氏,杨家出的大人物,比王家还多,像杨震、杨彪,以及更著名的杨修,都属于弘农杨氏。由此来看,晋朝政权的实质就是豪族政权,无论西晋、东晋,都是如此。

西晋寿命五十年,东晋寿命一百多年,都不是长命的王朝。东晋灭亡之后,南方进入宋齐梁陈四朝,即南北朝的南朝。在此期间,豪族不幸迎来了下坡路。从宋开始,这四朝的建国者,都是军人出身,像齐的开国者萧道成,梁的开国者萧衍,祖上可追溯到汉初的萧何,算得上名门之后;宋的开国者刘裕,陈的开国者陈霸先,出身十分低微。辛弃疾有一首词,叫《永遇乐·京口北固亭怀古》,属于名作,我们读书的时候都学过,其中一句“斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住”,寄奴,就是宋武帝刘裕的小名,他住在“寻常巷陌”,可见出身于寒门。

刘裕及其后人执政,一面抑制豪族,譬如不许他们掌握军权,当时南朝的兵权,继承了东晋的配置,分两个单位:一个是西府,设置在荆州,一个是北府,设置在京口和广陵,京口就是今天的江苏镇江,广陵就是今天的江苏扬州。东晋时期,这两个单位,几乎都是由豪族掌权,刘裕死前特地下令,以后西府的长官由皇子担任,北府的长官由皇族或近亲担任,豪族被拒之门外;另一面,他们还得启用豪族出身的官员,譬如琅琊王氏的王弘、王华、王昙首等人,而且,豪族虽然虎落平阳,底气和架子还在,刘裕的儿子,宋文帝刘义隆有一个宠臣叫徐爰,出身底层,刘义隆为了抬举他,让王球、殷景仁等豪族与他交往,王球推辞道:“士庶区别,国之章也。臣不敢奉诏。”大意是,士族与庶族有界限,这是国家的礼法。皇帝听了,只能“改容谢焉”,无可奈何。

以上我们这么详细的介绍了三国两晋以及南朝时期豪族的情况,那么我们要说的第一个主题“崩溃”呢?其实崩溃的原因,就藏在这个社会结构里。晋朝从它的奠基人司马懿开始,它的政治基础就是豪族,特别是司马炎建立晋朝之后,认为魏国灭亡,一大原因,在于曹丕对宗亲的抑制,宗亲,就是曹家人,连自家人都不用,国家出现危机,谁来给你卖命呢?于是他大肆启用自家人,称帝第二个月,便封了司马氏一族二十七人为郡王,不仅让他们在中央做高官,还让他们到地方做诸侯。这就有一点封建制的意思了,这个套路,当年刘邦也玩过,分封一堆刘姓子弟为王,以为他们的血统就是忠诚的保障,结果引发七国之乱,司马炎重蹈覆辙,等他儿子司马衷继位(司马衷就是那个说“何不食肉糜”的晋惠帝,有点弱智),最终引发八王之乱,群雄割据,异族入侵中原,西晋灭亡。

西晋开始,这种强枝弱干的权力结构,是魏晋南北朝众多大小政权都不太长命的主要原因,而当政权丧失了最起码的持续性和稳定性,皇权不再神圣,那么谁来维持社会秩序和认同呢?这个任务,便落到豪族头上。说白了,对地方而言,谁当皇帝不重要,重要的是主宰这个地方的豪族屹立不倒。所以,豪族这样一个集团或者阶层的存在,对具体的政权的号召力,是起分流作用的,豪族的做大,中央政权的控制力就减弱,这个毛病,可以说是西晋以来各个政权的通病。不过,反过来说,豪族在皇权不强盛的时候,起到了凝聚中国、传承中华文化的作用,这也使得中国没有在长期的分裂和战乱中灭亡,所以说,魏晋南北朝,豪族的正面作用要大于副作用。

当然,豪族只是西晋灭亡和南北朝时代中国动荡的一个原因,此外,当时的全球气候系统都处在紊乱状态,生活在亚欧大陆北部的游牧民族,经常遭遇极端天气,不得不举族向南迁徙,这种情况在同时代的中国和欧洲都发生了。不过关于这一点,本书没有提到,我们也就先不多说了。

西晋亡于匈奴人建立的前赵政权,也称赵汉,因为他们的统治者自称是汉朝的外孙,有资格继承汉朝。匈奴,加上鲜卑、羯、氐、羌,习惯上把他们叫做“五胡”,当然这是旧史书的说法,现在不提倡了,现在的书上把他们改称为“北方民族”。这些少数民族统治北方,从十六国到北朝,长达两百多年。他们面临的最大问题是,如何处理与汉族及其文化的关系;留守北方的汉族也是一样,他们最棘手的问题,则在如何处理与异族统治者的关系。

我们说,这本书主要关注的是中华的崩溃与扩大,前面我们探讨的是“崩溃”,另一个主题就是“扩大”,也就是说,入主中原的少数民族政权,是如何从“征服者”变成“中华”这个概念的一部分,这是本书的第二大主题,我们下面讲的,主要都是围绕这个主题。

大体而言,这些少数民族政权对汉族,无非两种态度:接受,或者排斥。书中指出,但凡有见识、有作为的少数民族领袖,几乎都主张善待汉族、倾向汉化,譬如建立后赵的羯族人石勒,对汉族实施保护政策,严禁胡人凌辱汉人,重视中原文化,废止了汉族所厌恶的胡人习俗,像父亲死了,他的小妾,儿子可娶来为妻,这在汉人看来,有违人伦,大逆不道;再如前秦的君主、氐族人苻坚,自幼接受汉族文化教育,即位之后,力推汉化,重用汉族士大夫如王猛王景略,王猛堪称魏晋南北朝时期最杰出的人物,可与诸葛亮相提并论,当王猛与氐族功臣樊世发生争执,苻坚站在王猛一边,说道:“必须杀此老氐,然后百僚可整。”随即把樊世斩首。等到北朝,北魏的道武帝拓跋珪、太武帝拓跋焘,以及更著名的孝文帝拓跋宏,都是汉化的大力推行者。不妨说,对五胡的领袖而言,对待汉族与汉化的态度,决定了他们的历史位置。

这里需要单独说一下北魏——甚至整个北朝——最著名的改革:魏孝文帝改革。它有一个俗称,叫“孝文汉化”,汉化二字,预示了改革方向。用川本芳昭的话讲,魏孝文帝改革实质上是北魏王朝的中国化。关于改革内容,书中列出五点:一是改革官制,废除鲜卑式官制,采用中国式官制,其中最重要的一点即废除象征鲜卑特权的内朝制度;二是改革祭祀,以前在都城西郊祀天,现在改在南郊祀天,当然变化的不只是地方,更在礼仪,改革之后,统一采用中国式的礼仪;三是分定姓族,这是专业说法,用大白话讲,就是打破胡汉界限,用汉族的家世、五服制度来规约胡族,胡汉从此平等相待;四是迁都,从平城到洛阳,平城即今天的山西大同,洛阳则是中原重镇,这不仅意味着汉化,还呈现了魏孝文帝问鼎中原的雄心壮志;五是土地改革,如均田制、三长制等。

魏孝文帝这么做,理想或野心一目了然:超越北魏皇帝,成为中华天子。川本芳昭引用了《资治通鉴》记载的魏孝文帝的一句话来表达他的志向:“朕为天子,何必居中原!朕欲卿等子孙渐染美俗,闻见广博;若永居恒北,复值不好文之主,不免面墙耳。”意思就是说,迁都中原,是为了让鲜卑人的后代学习中原的先进文化和风俗,而要是留在北方,那就只能世世代代都没文化。

这里要交代一句,我们的正史,对魏孝文帝改革,一直持赞赏态度,而今却有一种反弹的声音,称强极一时的北魏迅速衰亡,正始于魏孝文帝改革,他为北魏引来了汉族的繁文缛节,却丢掉了鲜卑的勇武质朴。这背后,则是反对汉化。

有汉化,便有反汉化,有人要善待汉族,便有人要苛待汉族。比如后赵的石虎、胡夏的赫连勃勃,这都是杀人如麻的暴君,汉族在他们统治下,日子也过得非常痛苦。

这里要说的是,十六国时代竟有一些领袖,有一种超越胡汉之争的思维,令人刮目相看。川本芳昭引用了两个人的话,一是匈奴的刘渊:“夫帝王岂有常哉?大禹出于西戎,文王生于东夷,顾惟德所授耳。”意思就是说,种族和出身,不应该成为称王的限制,大禹是西戎,也就是西方的少数民族,周文王是东夷,也就是东方的少数民族,但是他们的德行,然他们有了称王的资格。二是鲜卑族的慕容廆,他招揽汉族的高瞻不成,不由感慨:“奈何以华夷之异,有怀介然。且大禹出于西羌,文王生于东夷,但问志略如何耳,岂以殊俗不可降心乎!”他也引用了传说中大禹和周文王的例子来说,何必对所谓“华夷之辨”这种事这么死心眼儿呢?你看看我的志向和才略不行吗?刘渊和慕容廆都提到大禹和周文王出身异族,不过目的不是替自己的异族身份辩护,而是强调,争夺天下,不是看民族,哪管什么汉族胡族呢,而是看德行和才略。这的确是非常高明的见识。

再说汉人对五胡的态度。可以想象,起初以抵制、逃避为主流,前面提到高瞻,出身渤海高氏,为了避乱,依附于慕容廆之下,慕容廆请他做将军,他不干,慕容廆表示要与他一道“匡复帝室”“迎天子于吴会”,他还是不干,称自己有病,这显然是心病,由此正可见他对少数民族政权的反感。这在当时,极具代表性。不过,正如胡人渐渐汉化,汉人对五胡,也是从抵制到接纳。北魏末年,北方大乱,同样出自渤海高氏的高翼,临终之际告诫儿子:“主忧臣辱,主辱臣死。今社稷阽危,人神愤怨,破家报国,在此时也。”还有一个汉人叫封隆之,他发出勤王号召:“国耻家怨,痛入骨髓,乘机而动,今实其时。”看看这两个人,对五胡政权的认同感达到了什么程度,这已经超越了民族界限,上升到国家认同,甚至认为自己有义务,以死来报效这个异族的国家和君主。这背后,最重要的原因,正如川本芳昭所言,五胡的汉化,以及执政者对汉人的招揽与器重,渐渐化解了胡汉界限与汉人心头的坚冰,当胡汉一体,汉胡一家,为胡人效忠则不再是问题。

五胡对中原的入侵,导致了中华的崩溃,然而等到五胡占领中原,走向汉化,胡汉混杂、融合,则重新铸就了一种中华意识。这正应了川本芳昭这本书的书名:中华的崩溃与扩大。

而所谓扩大,还不仅仅体现在,汉族用文化同化了来自北方的异族,让他们成为“中华”的一部分,从而扩大了中华这个概念,同在魏晋南北朝时代,中华的影响力,还超越了国境,扩展到域外,让更多的国家和地区,被纳入到“中华”这个文化体系中来。作者是日本人,所以他就以日本作为例子,来说明这个问题。在《三国志》里记载了一个叫邪马台的国家,并且记载这个国家的女王卑弥呼,曾经向魏国派遣使节,据考证,这个邪马台,就是日本九州岛的一个地方政权;成书于南朝刘宋时代的《后汉书》里,记载了倭国,也就是日本,倭国曾经多次向东晋和南朝宋派遣使节,后来“五倭王”之一的获加多支卤大王,还曾经接受南朝宋的委任,被授予“安东大将军、倭国王”的封号。

作者认为,这标志着倭国王以中国臣子的身份,换取了进入中国主导的“中华体系”的资格(当然,倭国的统治者在国内是不这么承认的,而且当时的倭国,是否已经是一个统治整个日本的政权,这个也存在争议)。类似的还有朝鲜半岛的国家高句丽、百济,这些都意味着,“中华”这个概念已经不只是一个国家,而是一个国际体系,并且这个体系的影响力在逐渐扩大。

历史学家有一个说法:不同的民族之间一旦结成了平等关系,就会焕发出无穷无尽的活力,国力就会增强,文化就会提高。如陈寅恪所言:“取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。”魏晋南北朝的胡汉合流,中华这个概念的重建与扩大,促成了中国古代最强盛的王朝:隋唐帝国。这就是我们明天要讲的话题。

好,这本书我们就讲到这里,再来回顾一下,本书以“崩溃”和“重建”两个关键词作为线索,讲述了魏晋南北朝三百多年间的历史,介绍了这段历史当中,中国政坛上最重要的势力“豪族”,对魏晋历史走向的影响;西晋灭亡后中国的大分裂时代,以及在这个过程中,胡汉融和带来的“中华”的重建。讲谈社·中国的历史系列的第五卷《中华的崩溃与扩大:魏晋南北朝》,我们就为你讲完了,接下来第六卷《绚烂的世界帝国:隋唐时代》,欢迎继续关注。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1、不同的民族之间一旦结成了平等关系,就会焕发出无穷无尽的活力,国力就会增强,文化就会提高。

2、魏晋南北朝的胡汉合流,促成了中国古代最强盛的王朝。

3、当豪族的子弟步入仕途,掌握权柄,其势力就像滚雪球一样越滚越大,最终,豪族基本垄断了官僚系统,成为了东汉王朝的支配者。