《讲谈社世界史5:奥斯曼帝国》 裴鹏程解读

《讲谈社世界史5:奥斯曼帝国》| 裴鹏程解读

关于作者

林佳世子,东京外国语大学教授,日本奥斯曼帝国研究史学界第五代学者。著作有《奥斯曼帝国的时代》等。

关于本书

本书是日本奥斯曼帝国-土耳其史学界第五代学者林佳世子的代表作。这本书不仅再现了奥斯曼帝国的发展过程,而且揭示了奥斯曼帝国成就伟大统治的历史原因。

核心内容

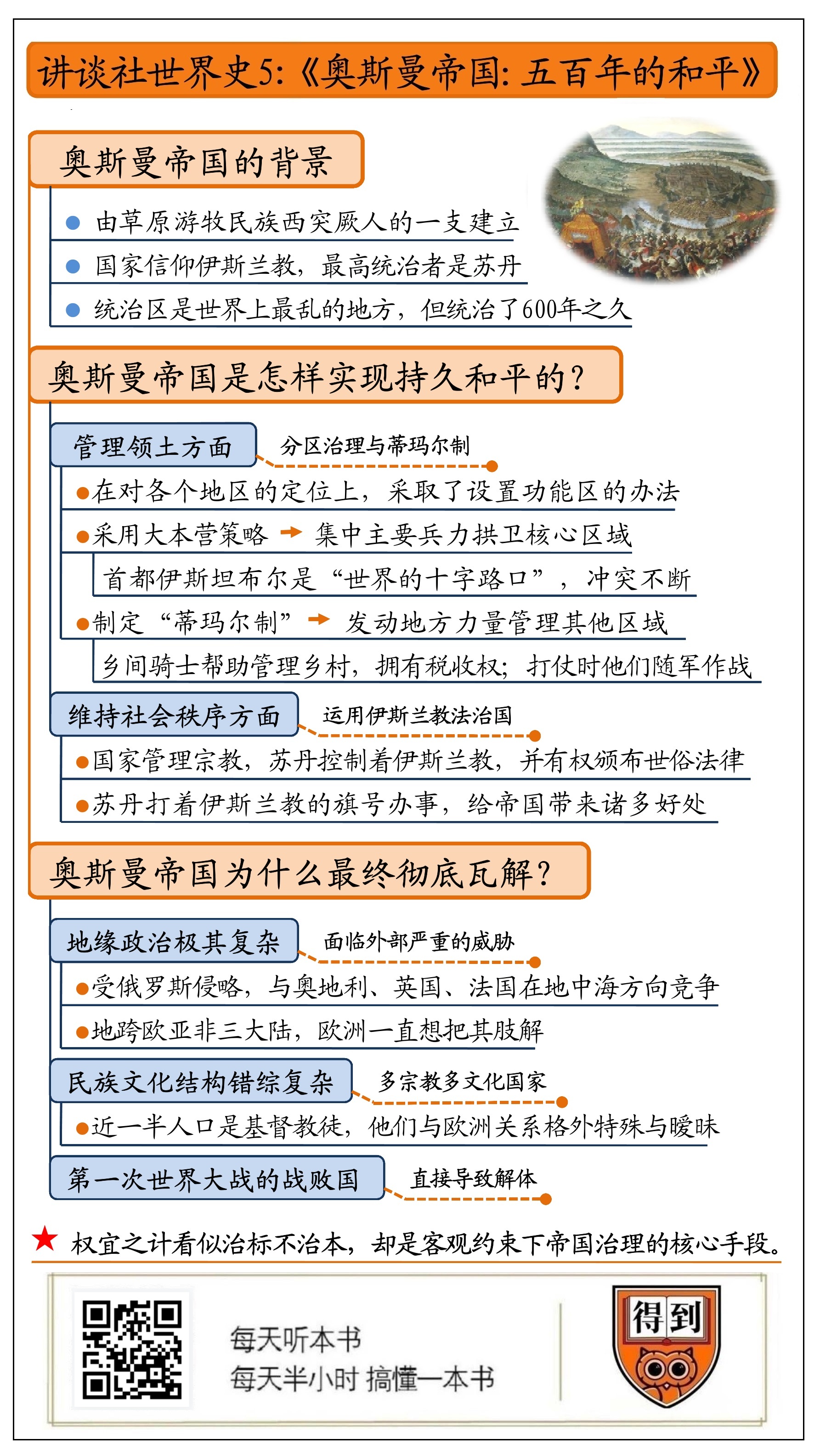

所谓的“西亚病夫”奥斯曼帝国,为什么能把世界上最乱的地区统合在一起,维持了数百年的和平?

你好,欢迎每天听本书,我是裴鹏程。咱们继续说「讲谈社·兴亡的世界史」。今天要说的是这个系列的第五本《奥斯曼帝国:五百年的和平》。

关于奥斯曼帝国的书,听书已经有好几本了。今天这本《奥斯曼帝国》不太一样,它是一位日本学者写的。为什么要听一位日本学者写的奥斯曼帝国的研究著作呢?

我拿着这个问题请教了本书的推荐序作者,北京大学历史学系的昝涛教授。他是我国知名的中东史、奥斯曼-土耳其近现代史研究专家。昝涛老师提到,日本从19世纪明治维新开始,就在持续关注奥斯曼帝国的问题。明治维新的时候,日本和奥斯曼帝国其实都面临着列强的欺负。那日本有没有可能逆袭呢?这个问题意识,对于日本学者是一直存在的。直到今天,日本学界对于奥斯曼帝国的研究一直没有中断,已经经过六代学者,积累了一百五十多年。这本书的作者林佳世子属于第五代,她是目前日本国内这个领域影响力最大的学者之一。这部作品就是她的代表作。所以,这本《奥斯曼帝国》值得我们关注一下。

我读完林佳世子的这本书之后注意到一个问题,奥斯曼帝国的确很弱,但它却做到一件历史上从来没有人做到过的事情。

关于奥斯曼帝国的“弱”,我们都知道,它被欧洲人称作“西亚病夫”。第一次世界大战结束,它被周围所有的邻居锤得稀巴烂。宰割它的不只有英国、法国、意大利这些列强,就连希腊、亚美尼亚也都来纷纷跑来踩一脚,分杯羹。奥斯曼帝国一次性失去了百分之七十的土地。

这么看来,奥斯曼帝国确实弱得一塌糊涂,但真实情况只是这样吗?我们来看看它做成了什么事,首先,作为一个大帝国统治了六百年,相当于中国从明朝到清朝那么久。人类历史上还能找到别的例子吗?亚历山大帝国在亚历山大死后就崩溃了,号称帝国统治最稳固的古代中国,北宋南宋加起来不过三百多年,西汉东汉加起来不过四百年。拜占庭帝国长久吧,存在了一千多年,但是它更换了十几个王朝,平均下来,每个王朝不过九十年。要知道,奥斯曼帝国可是一个家族统治六百多年,而且没有中断过。

奥斯曼帝国不只是统治时间长,请注意,它统治的可是世界上最乱的地方。世界上最乱的地方是哪儿?我估计就算你不经常看新闻联播,不关心国际形势,也能联想到几个词:叙利亚、伊拉克、利比亚、巴勒斯坦、克里米亚,还有被称为“欧洲火药桶”的巴尔干。这里不仅有伊斯兰教,还有犹太教、天主教、东正教。教派内部都打得死去活来,不同宗教放在一起就更不用说了。很多国家想要收拾这个烂摊子,结果不仅都无功而返,还沾了一身泥。就在我刚刚动笔写这篇稿子的时候,得知中东的沙特阿拉伯王室又发生了一次政变。正是所谓的“西亚病夫”奥斯曼帝国,曾经把这个极其复杂的地区统合在一起,维持了数百年的和平。奥斯曼帝国到底是怎么做到的呢?

在正式开始之前,我先交代一点背景。提起奥斯曼帝国,我们总觉得特别遥远。其实,追溯起来,它跟咱们中国,还多少有点渊源。话说,隋唐时期,中国北方有个强大的草原游牧民族——突厥人。迫于生存压力,突厥人的一支开始向西迁徙,到达了今天的西亚。后来,这批突厥人中的一个支脉,在13世纪末,建立了自己的国家,这就是奥斯曼国。这个国家信仰伊斯兰教,它的最高统治者称为苏丹。

关于奥斯曼帝国对外征战这件事,奥斯曼帝国和历史上的其他帝国没有太大区别。如果你对奥斯曼帝国崛起的具体历史细节感兴趣,可以在「得到」站内搜索《奥斯曼帝国六百年》《土耳其简史》《奥斯曼帝国闲史》等听书,找来听一下。

说完背景,接下来我们回到主题。奥斯曼帝国怎么管理那些已经征服的领土呢?这就有点麻烦了。因为他们要管理的对象实在太多,太复杂了。当时奥斯曼帝国的领土,包括埃及、阿拉伯、巴尔干、克里米亚,等等。每个地方,都有各自坚定的宗教、文化,和根深蒂固的政治结构。按照通常的设想,既然奥斯曼帝国是一个崇尚武力的大帝国,在统治上,一定是采取了非常强硬的铁腕政策吧?

这样的先例有很多啊。比如,跟奥斯曼帝国同时期的俄罗斯帝国,为了加强管控,从16世纪开始陆续颁布很多法令,把农民束缚在土地上,也就是把自由的农民,变成农奴。假如有谁不服从,私自出逃,就必须把这个人抓回来。注意,这个抓捕成本是非常高的。你想,要跨越俄罗斯那么大的一片领土抓个人,得耗费多少人力物力。但他们还是坚决把这件事做了。

你看,这个管控多严厉。不光是俄罗斯帝国,历史上的很多大帝国,都采取过类似的管控手段。而且你注意,奥斯曼帝国当时的情况,比前面说的这些大帝国都要复杂,内部的冲突和隐患还要多。所以,按照通常的设想,奥斯曼帝国的统治,一定是更加严厉,更加铁腕。

说到这,就要提到这本书里,作者最有价值的一个洞察了。她做了大量的史料调研之后发现,奥斯曼帝国在统治上,并没有我们想象得那么强硬。而是充满了妥协。奥斯曼帝国的统治方式,与其说是一以贯之的铁腕政策,倒不如说是面对一个个具体的问题时,所演化出的一套权宜之计。

你可能会疑惑,权宜之计也算是一种拿得出手的方法吗。权宜之计就意味着给自己埋雷,就意味着将来会漏洞百出。但是,深入奥斯曼帝国面对的具体问题时,你会发现,它发挥的作用要远比我们想象的要大得多。

每一个大帝国,都最关心的问题,那就是疆土治理层面的问题。说白了,就是要实现权力的全面覆盖。帝国的权力,要在每一寸土地上,都扎下根。中国古代的统治者常说一句话,“普天之下莫非王土”。对于奥斯曼帝国的苏丹来说,他们当然也想控制帝国疆域内的任何一块土地。

但是,对奥斯曼帝国来说,要想实现彻底的控制,几乎是不可能的。因为,奥斯曼帝国地处欧亚非三洲的交界处。这里从古到今,从来就没有太平过,宗教冲突持续了上千年。现在,虽然在宏观层面上,奥斯曼帝国把这个地方统一起来了。但是,具体到每一个教派,它们之间的敌意依然非常深。可能一个不小心,就会爆发内乱。

所以,在对各个地区的定位上,奥斯曼帝国采取了设置功能区的办法。也就是,给每个地方,一个不同的定位。不要求每个地方都完全贯彻帝国的制度,只要你实现自己的定位,完成自己的任务就行。

比如,给埃及的定位是,“帝国的粮仓”,你只要源源不断地提供粮食就行。再比如,阿拉伯地区的定位是,实现宗教背书。因为这里有两座伊斯兰教的圣城,一个叫麦加,一个叫麦地那,它们不用上供,给帝国做好宗教背书就行。也就是,承认奥斯曼帝国统治者在伊斯兰世界的崇高定位,号召伊斯兰世界的人都要服从奥斯曼帝国的统治。再比如,对北方黑海一带附属国的定位是,帝国的缓冲区。用来防范北方的俄国人。这里甚至可以保留自己原来的国家制度,可以自己选当地的统治者。

你看,过去我们都觉得,奥斯曼帝国就像铁板一块。但是,它其实更像一个大拼图。每一块领土,都承担着不同的功能。而且管控的力度,也没有那么强,保留了很多弹性。就是这种弹性,让奥斯曼帝国能在有限的资源下,保持有效的运转。也正因为管控没有那么严厉,很多地方原本的宗教和民间力量,才没有发生剧烈的反弹。

如果你对施展老师的《中国史纲》比较熟悉,你会联想到大清统治者对清朝疆土的统治策略。具体怎么做呢?在大清统治者的策划下,汉人为主体的中原地区主导帝国财政秩序,游牧世界的草原骑兵主导军事秩序,雪域高原的藏传佛教承担着精神秩序的职责,西域就作为帝国的战略缓冲区。你看,这样的功能分区是不是跟奥斯曼帝国非常像。

看来,设置功能区这种因地制宜的办法,的确很高超,但它更像是一种古代帝国进行统治的通用策略。深入到具体的统治细节,问题就复杂了。要想真正管理帝国境内的每一寸土地还是非常困难的。

按照古代中国的经验,要实现权力的覆盖,需要保证中央的触角要无处不在,且极其有力。具体来说,就是实施郡县制等手段,不管是天子脚下的皇城,还是千里之外的边疆,中央都直接派遣官员。这不难理解,假如中央控制得不严,庞大的疆域就有分裂的风险。

回过头来看奥斯曼帝国,它也想要像古代中国一样搞严密控制,但是它做不到。地缘、宗教带来的一系列复杂问题,导致奥斯曼帝国内部的冲突要比古代中国更激烈。奥斯曼帝国不可能控制整个帝国。

奥斯曼帝国既然不能像古代中国一样有力地控制全国,但又想长久统治,该怎么办呢?打个比方,你要让一辆车子停下来,就要给它安装刹车。在哪儿安装呢?刹车片一定要安置在最接近轴承的地方。这个地方,就是奥斯曼帝国的大本营,首都伊斯坦布尔。

伊斯坦布尔被称为“世界的十字路口”。它位于欧洲和亚洲的交界处,同时扼守着黑海通往地中海的水上要道。从古至今,任何强大起来的势力,都要想尽一切办法拿下伊斯坦布尔。可以想到,这个兵家必争之地三天两头就会爆发战争。同样,后来奥斯曼帝国占领了伊斯坦布尔,周边冲突也没有间断。

所以,在奥斯曼帝国定都伊斯坦布尔的四百多年里,国家投入了大量资源。帝国一半左右的兵力都安置在伊斯坦布尔附近。

这样做的效果非常明显。土耳其作为奥斯曼帝国所谓的第一继承者,绝大多数的土地都丢失了。但是你今天看土耳其的地图,就会觉得奇怪。土耳其的百分之九十七的国土在亚洲,但是有一小块在欧洲,这一小块土地就是伊斯坦布尔。从19世纪开始,欧洲列强就想尽一切办法,把奥斯曼帝国大卸八块。但伊斯坦布尔却始终被奥斯曼帝国统治者牢牢控制着。一百多年里,欧洲列强硬是没能把这个所有人都眼红的城市从奥斯曼帝国手中抢走。你看,奥斯曼帝国的大本营策略的的确确发挥了效果。

关于这一点,我们还可以进一步看。土耳其共和国建立后,没干别的,首先做了一件事,迁都,把都城从伊斯坦布尔迁到相对落后的安卡拉。有人说,这么做是因为安卡拉位于土耳其国土的中央,迁都到这里,首都更有安全保障,也方便控制全国。但还有一个很重要的原因是,奥斯曼帝国在伊斯坦布尔根基太深,新建立的土耳其共和国要想推行各项改革,在伊斯坦布尔根本开展不了,所以只能另起炉灶。

你看,奥斯曼帝国的大本营策略就是有效。不过,我们回过头看,资源有限,如果奥斯曼帝国只把精力、物力放在首都,那帝国的其他广大地区怎么办?

奥斯曼帝国,想出了一个折中的方案。虽然帝国的力量有限,但是我可以发动地方的力量。奥斯曼帝国各地有很多乡间骑士,国家就调动乡间骑士帮忙管理乡村。当然不能白干,还得给点好处。国家就把当地征收权给他们,拿点税收当好处费。既然拿钱了,除了管理地方,骑兵是不是还要再干点别的。养兵千日用兵一时,国王打仗的时候,骑兵必须得随军作战。史学家把奥斯曼帝国的这种制度,叫作 “蒂玛尔制”。

听起来,这个 “蒂玛尔制”和西欧的封建制有点像。为了搞清楚两者的区别,我请教了昝涛老师。昝老师认为,“蒂玛尔制”和西欧封建制之间的差别还是挺大的。西欧封建制下,封建领主既有使用权,也有所有权。领主可以把这些土地进一步分封给更低级的贵族。有一句名言“我的封臣的封臣不是我的封臣”。在这种制度下,谁给我土地,我就臣服于谁。所以,隔着好几层分封,欧洲的国王没法直接控制最底层的贵族。但奥斯曼帝国的“蒂玛尔制度”不一样,乡间骑士只有税收权,没有土地所有权,土地都是国家的。既然土地都是国家的,乡间骑士都要听帝国最高统治者苏丹的话。

我们可以想象一下,如果奥斯曼帝国也使用西欧那种封建制,帝国版图肯定会像西欧一样变成马赛克拼图。再加上奥斯曼帝国特殊的地缘环境,帝国早崩盘了。

蒂玛尔制这个制度,看起来是由于国家力量有限,不得不采用的权宜之计,但是效果特别好。要知道,当时的奥斯曼帝国仍然在四处扩张,每年有很多仗要打。采用了上面的做法,一方面,全国各地都有人分头治理,保证到手的土地不出乱子。另一方面,那些拿到好处的骑士,会更加卖力地帮着国家征服更多土地。

好,通过大本营策略和蒂玛尔制度,奥斯曼帝国的疆土算是稳住了。如果我们再深入一步,难题又来了。奥斯曼帝国是一个多宗教国家。信仰东正教、伊斯兰教、天主教、犹太教等各种宗教的居民都生活在帝国境内。他们各有各的生活习惯、价值标准,难免有冲突。社会秩序该怎么维持呢?

我们都知道,奥斯曼帝国的统治者信仰伊斯兰教。按照通常的设想,全国上下,都得改信伊斯兰教。但是,这显然很难实现。毕竟,要想征服看不见的信仰,比征服一片看得见的土地要难得多,何况奥斯曼帝国境内有形形色色那么多宗教。

怎么办呢?作者在书中提到,奥斯曼帝国的应对方案是,“运用伊斯兰教法治国”。听起来没有什么特别的,奥斯曼帝国的统治者信奉伊斯兰教,“运用伊斯兰教法治国”很正常啊。这算什么解决方案呢。

请你注意,奥斯曼帝国“运用伊斯兰教法治国”,但并没有说它国是个“伊斯兰国家”。有点奇怪啊,“运用伊斯兰教法治国”和成为“伊斯兰国家”有区别吗?

俗话说,神学比海深,为了搞清楚这个问题,我特地请教了昝涛老师。下面,我尽可能简洁明了地把昝涛老师的解释转述给你。

昝涛老师说,奥斯曼帝国“运用伊斯兰教法治国”并不意味着它是个“伊斯兰国家”。理论意义上的伊斯兰国家有个基本特征——全面实行伊斯兰教法、由宗教权威统治国家。但是,奥斯曼帝国并不是宗教统治国家,而是国家管理宗教。

在奥斯曼帝国,苏丹集各项大权于一身。苏丹不仅政治领袖,也是宗教领袖。他号称是“哈里发”,也就是“先知在人间的继承人”。奥斯曼帝国负责管理伊斯兰宗教事务的那个职务叫谢赫·伊斯兰,这个职务的人选是苏丹任命的。另外负责宗教教育和教法实践的人员,也被纳入国家体制,国家给他们发薪水。俗话说“吃人家的嘴短”,奥斯曼帝国的伊斯兰教是被国家的最高统治者苏丹牢牢控制的,也就是所谓的“国家管理宗教”。

而且,根据伊斯兰教法,苏丹有权颁布世俗法律。那些世俗法律只要在大方向上与伊斯兰教法一致就行。具体的规章制度,苏丹就可以自由发挥了。你想,这样的话,帝国境内的居民信仰什么,并不是苏丹最关心的事情。民众只要缴够人头税,只要不损害国家利益,最好再给苏丹弄点好处,那这些民众的生命财产安全、信仰自由都能得到保障。

比如,伊斯兰教明令禁止饮酒,饮酒的人会遭受鞭刑处罚。但帝国境内很多犹太人都获得了政府许可权买卖红酒。甚至,一些酒还被秘密送入苏丹的宫里,没准苏丹自己都有可能喝酒。

还有,伊斯兰教规定,借钱不准收利息,因为,收利息在伊斯兰教看来是不劳而获。但是,奥斯曼帝国境内,不仅有人收利息,甚至还放高利贷。帝国政府对于这种现象是睁一只眼闭一只眼。毕竟借贷业务在客观上能促进奥斯曼帝国的繁荣,对苏丹有实实在在的好处。除了这些,苏丹还会经常打着伊斯兰教的幌子,征缴额外的税收,发动对外战争。

你看,奥斯曼帝国的苏丹其实只是把伊斯兰教法当作一种工具而已,方便自己更有力地统治帝国。看起来,奥斯曼帝国境内没有统一宗教,好像是因为国家能力有限,被迫做出让步。但这种看似权益的办法,其实反映了奥斯曼帝国高超的治理水平。比如,打着伊斯兰教的旗号办事,苏丹的各种行动就会少很多障碍。实际上默许民众的多元信仰,就能避免很多社会冲突,节省国家的管理成本,真的是一举多得,

过去我们会觉得,奥斯曼帝国是一个铁腕王朝。但通过上面的介绍,我们知道奥斯曼帝国在很多问题上,都采取了折中的权宜之计。这些办法虽然不是尽善尽美,但却在资源的客观约束下,有效解决了帝国一个个迫在眉睫的问题,让奥斯曼帝国带着那么一个烂摊子,平稳运行了500多年。

到这里,我们已经回答完了开头提到的那个核心问题:奥斯曼帝国是怎么在那个复杂的环境中,实现帝国持久和平的。

当然奥斯曼帝国的故事还有一个尾巴,就是奥斯曼帝国的结局。每次提到这个问题,我都非常感慨。历史学作家郭建龙老师写过一本《穿越百年中东》,有这么一段描述,我选择一小部分念给你听听。

“我曾经试图在很多地方寻找当年奥斯曼的影子。在埃及, 埃及人虽然已经说起了阿拉伯语,信仰了伊斯兰教,却仍然以异教的古埃及为荣。对埃及人来说,臣服于奥斯曼人的历史是必须忘掉的。在约旦和黎巴嫩,人们都以被罗马帝国征服过、成为奥古斯都的奴隶为荣,却从来不想回忆奥斯曼时期的事情,虽然奥斯曼时期的政策要比罗马宽容得多。整个中东都恰好处于遗忘期,要将对他们影响最大的帝国忘掉,仿佛这是一件见不得人的事情。”

不知道你会产生什么样的感受。托尔斯泰曾经说过,幸福的家庭都是相同的,不幸的家庭各有各的不幸。回到帝国上看,所有的帝国都要瓦解,但是像奥斯曼帝国这样,瓦解得这么彻底的,甚至没有国家愿意成为它的“后继者”,并不常见。

就拿清朝来说,它在近代也像奥斯曼帝国一样被称为“病夫”,也被列强侵占很多土地,但主体部分却被今天的中国继承下来了。为什么奥斯曼帝国维持了五百多年的稳定统治,最后却“碎成一地”呢?

抱着这个强烈的疑问,我请教了昝涛老师。请他对比清朝的历史,帮我做个解答。

昝老师提到,这个问题很复杂。奥斯曼帝国和清朝的确有很多相似的地方。他们都从小部落起家,都征服了富裕的地区,都建立了庞大的帝国,都维持了数百年的统治,在近代都遭到欧洲列强的殖民压迫,都被扣上“病夫”的帽子。

但奥斯曼帝国和大清有两个最主要的不同,导致这两个帝国的结局不一样。第一是地缘政治。第二是民族文化结构。

先说地缘政治。地缘政治,你可以简单地理解为这个国家所处的国际环境。两个国家的地缘政治复杂程度是不一样的,导致他们承受的外部压力是不一样的。中国在近代虽然也面临着列强的侵略,但主要的对手还是东边的日本,而且我们最终打败了日本。你会说,俄国威胁也很大,它侵略了中国很多领土。但比较奥斯曼帝国的话,你会发现俄国对奥斯曼帝国的威胁其实更大。因为俄国的关注重点在欧洲和近东,俄罗斯帝国甚至曾经兵临奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔城下。除了俄罗斯,奥斯曼帝国还面临着北方的奥地利,以及英国、法国在地中海方向的竞争。另外,由于奥斯曼帝国地跨欧亚非三大陆,地缘位置极为重要和敏感。欧洲一直都有一个肢解奥斯曼帝国的企图。奥斯曼帝国面临的外部威胁要远比近代中国更严重。

再从民族文化角度看看。中国有一个在数量、财力占突出优势的主体民族——汉族,而且汉语和汉字在全国被广泛使用,这非常有利于维护国家的大一统。但奥斯曼帝国的人口、宗教和文化问题可就复杂多了。很长时期以来,奥斯曼帝国境内近一半的人口不是穆斯林,而是基督徒。结合前面提到的地缘政治看,奥斯曼帝国有很多欧洲邻居。所以,帝国境内的基督徒与欧洲国家的关系就显得格外密切和特殊。在奥斯曼帝国中央力量衰微的情况下,这些基督徒群体的离心力就很强,这是奥斯曼帝国非常不同于中国的一点。

除了前面说到的地缘政治和民族文化问题,奥斯曼帝国最终解体,还有一个直接原因,奥斯曼帝国是第一次世界大战的战败国。试着想一下,如果奥斯曼帝国是一战的战胜国,它的命运可能会不同。

当然,历史没有如果,也没有假设,它就像一台波谲云诡,却又不容篡改的大戏。但或许,这正是历史的迷人之处吧。

好,奥斯曼帝国的故事,为你讲完了。你可能觉得这段历史有点压抑,充满了暴力、侵略和战争。在这里,要提前预告一下,讲谈社系列的下一本,《东南亚:多文明世界的发现》,画风要轻松得多。它讲的是吴哥王朝的故事。我个人认为,这是我见过的,有史以来,最佛系,最可爱的王朝之一。欢迎你继续关注。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”,查收全部文稿、脑图和我对昝涛教授采访精选。另外,你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给和你一样喜欢历史的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:裴鹏程 脑图:摩西脑图工作室

戳此直达【《奥斯曼帝国》采访精选】

划重点

1、奥斯曼帝国在统治上充满了妥协。与其说是一以贯之的铁腕政策,倒不如说是面对一个个具体的问题时,所演化出的一套权宜之计。

2、地缘政治和民族文化结构导致了奥斯曼帝国和大清帝国结局的不同。

3、奥斯曼帝国就像一个大拼图。每一块领土,都承担着不同的功能。而且管控的力度,也没有那么强,保留了很多弹性。就是这种弹性,让奥斯曼帝国能在有限的资源下,保持有效的运转。