《西方决斗史》 裴鹏程解读

《西方决斗史》| 裴鹏程解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你介绍的书是《西方决斗史》。

这本书将近500页厚,尺寸也比一般的书大不少。封面上第一行字是这么一句话:“决斗制度”维系着西方上流社会“荣誉是第二生命”的原则。不只骑士和大贵族们,从乡下的平民,到城堡里的国王,再到后来的政坛要员、文学大家,都会参加决斗。比如俄国著名的诗人普希金就参加过29次决斗,甚至死于决斗。还有个统计数据:美国南北战争前,海军军官因决斗而死的人数,比所有因病致死的人数加起来都多,这个数目太大了,约为因战争而死的军官数的三分之二。

除了全民参与,决斗活动的持续时间还非常长。很多人会说,决斗流行于所谓“黑暗的中世纪”,人们遇到冲突,无法辨明是非,于是约好打一架,他们认为谁打赢了就说明上帝站在了谁那一边。这就有个问题,随着近代到来,科学和法学脱胎换骨,搞清事情原委不成问题,人们理应放弃落后的决斗。但事实上,决斗在近代依然流行,形式还多样化了。欧洲最后一起决斗事件,竟然出现在1967年,也就是几十年前。

更让人难以理解的是,野蛮的决斗竟然还在历史上发展成一项司法制度,有完备的法律程序。司法决斗,在当时几乎被写入了西方各国法典中,成了法官断案的主要依据。

到底是什么原因,让决斗拥有如此大的能量?这绝不是这本书封面上“荣誉”二字能解释的。决斗制度的背后,有西方文明何以如此、何以如今的有趣解释,需要我们翻开这本厚厚的《西方决斗史》寻找答案。

有个信息需要向你交代:这本书的第一版出版于1841年,相当于中国清朝鸦片战争期间,决斗还在西方盛行。作者约翰·米林根是个英国的医学博士,曾在击败拿破仑的滑铁卢战役中荣获勋章。因此,米林根在书中留下大量有关决斗的所见所闻所想。这本书又经过后人的校订完善,丰满之余有了更多当代社会学、法学、历史学的理性思辨。

下面,就让我们走入一千五百多年的西方决斗史。

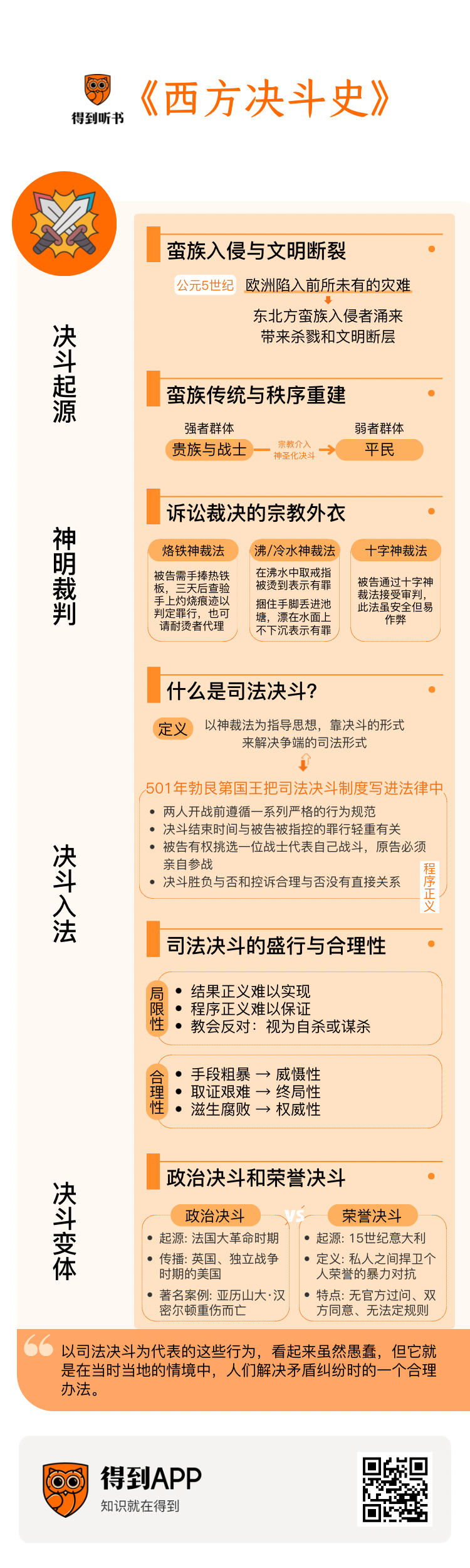

其实,西方决斗的起源并不算非常古老,早在两千多年前,孔子就在反对活人殉葬,佛陀也在呼吁消除暴力,商鞅变法更是直接从法律层面禁止私下打斗。在孔子、佛陀提出人道、文明的观点的一千年后,野蛮的决斗习俗却在欧洲兴起了,而且它十分顽固,持续了一千五百年。

这就要说到欧洲一段独特的历史。公元5世纪,东方的中国逐渐走出了动乱的五胡十六国,进入稍许稳定的南北朝对峙局面,而西方的欧洲却陷入了前所未有的灾难。

源源不断的蛮族入侵者从东北方涌来,所到之处,不只有杀戮,更可怕的是文明的毁灭,欧洲因此出现了几百年的文明断裂期,导致欧洲人一度不知道这块土地曾有过希腊罗马文明。不管以前怎么样,现在的风气变成了:拳头就是唯一的真理,最强壮的人理所应当获得一切。

欧洲北方蛮族有个传统,任何公共的或是私人的争执,都要以个人战斗来解决。早在罗马时代,有位叫塔西佗的历史学家记载,一个日耳曼蛮族部落,如果想预谋对邻近部落发动一场战争,他们会在正式发起进攻之前,先去对方阵营里活捉一名俘虏。然后让这个俘虏和自己部落的战士一对一格斗,如果自己人打赢了,那么他们就会自信地认为,即将发动的这场战斗胜算还是比较大的,如果打输了,就得谨慎点了。这便有了最早双人决斗的雏形。到5世纪,蛮族开始全面控制欧洲,也把这样的传统播撒到欧洲各个角落。

如果我们回到那个时代的欧洲,你会看到当时的世界只有两个群体,一方是强者,另一方是弱者,强者一方是贵族和战士,弱者一方是没有能力置办装备的平民。接下来,作者在书中不留情面地提到:贵族和战士为了让平民们信服,于是引入了宗教,搞出了神圣的宗教仪式,给他们罪恶的法令加上道德感。他们开始把血腥的决斗和宗教结合起来,不断给平民灌输这样的意识:上帝会庇护那些无辜的人,使罪恶受到惩罚。

到这个时候,欧洲中世纪最重要的法律裁决制度诞生了,这就是神裁法。

欧洲中世纪的等级制要比中国古代的等级制严苛得多。中国古代有科举制,普通人有出人头地的机会,万不得已民众还会揭竿而起。但中世纪欧洲,血统就是一切,平民哪怕把国王赶下王位,也不可能戴上王冠。所以我们从没听说,中世纪欧洲哪次农民起义真的成功了。

但有一种情况,农民可以挑战贵族。通常情况下,农民如果他觉得自己受到不公平的待遇,可以选择搏上一搏,请神来仲裁。这就是神裁法。

神裁法中,原告应该努力证明自己的主张,而被告则要为自己的无辜辩护。当然,双方并不是要打嘴仗,而是要付出行动上的代价。有三种方案可供选择。

第一是烙铁神裁法,最有名。被告必须在规定时间内,手捧烧热的铁板持续一段时间。时间到后,立刻将他的手包扎好,并在绷带上贴好封条,不能随意拆开。三天后,拆开绷带查验。如果手上有明显灼烧痕迹,意味着辩护失败,需要承认罪行。听起来很可怕,但也有空子可钻。如果你足够有钱,可以请代理人,一些手上有硬茧子,或耐烫的人就会主动来接单了。

除了烙铁神裁法,还有沸水或冷水神裁法。被告需要从烧开的沸水中,取出一个神圣的戒指,如果不被烫到成功取出,就表示无罪。冷水神裁法当然不是在凉水里捞戒指,而是捆住被告手脚,把他扔进池塘,如果成功地沉了下去,则说明无罪;而如果一直漂在水面上不会下沉,则说明罪行显著。对此官方给出解释是:这里的水事先经过一个牧师的祝福,如果水拒绝接受一个人,也就不会让他沉底,就说明这个人不虔诚和有罪。但不公平,明摆着体重较重的人更容易获得上帝祝福。

最后是十字神裁法。被告首先发誓自己无辜,然后主动要求被审判。他的面前会立起两根一模一样的棍子,其中一根提前被刻上了十字记号。两根棍子用相同的羊毛包裹起来,放在祭坛上。祷告后,牧师随即拿起一根,如果上面有十字记号,被告就会被宣判无罪。跟前面两种方案相比,十字神裁法几乎没有危险性,但也更容易作弊,可以提前贿赂神职人员。

如果是民事案件,还有另一种十字神裁法。法官、当事人和所有相关的人都聚集在教堂里,原告、被告各选取一名尽可能年轻强壮的牧师,作为自己的代表。接下来就要看两位牧师的表现了,要比体力。两位牧师代表站在十字架的两边,随着一声令下,他们伸开双臂,做伸展运动,身体摆成十字架的样子,然后就是臂力和耐力的对决了。哪一方代表先力竭后垂下手臂,哪一方的当事人就会被宣判败诉。

听得出来,神裁法很荒唐,但除此之外确实没有更好的办法了。当时没有人有能对案情做出准确判断,只好“把锅甩给神明”,希望神明主持正义,给了确切的结果,惩罚坏人。

介绍了北方蛮族带来的决斗传统,又介绍了依托上帝的神裁法,两者结合起来,司法决斗就出现了。

所谓司法决斗,简洁的定义是:以神裁法为指导思想,靠决斗的形式来解决争端的司法形式。

尽管欧洲中世纪历史混乱,但司法决斗制度诞生还真有个确切的标志性事件,这就是在501年,勃艮第国王把司法决斗制度写进了法律中。今天的勃艮第位于法国中部偏东的位置,中世纪勃艮第涵盖的范围更大。所以,我们也可以说,司法决斗的源头在法国。

民间决斗可以理解,堂堂国王为什么要把这种说不清道不明的混乱习俗写进法律呢?

勃艮第国王是个虔诚的基督徒,但当时基督教还没有在西欧广泛普及,主要流行于上层。勃艮第王国的一些臣民本身并不信教,但看到国王是个基督徒,生活中遇到争端,就也学着国王一样向上帝发誓,但谁都知道他们并不真的信上帝,所谓的发誓就是在说胡话,放在法律程序上,严肃点讲就是在做伪证。

勃艮第国王很生气,且不说忤逆上帝,光是乱发誓做伪证,也会导致司法活动无法推进。国王思前想后,抓到了要害,是因为发誓的成本太低了。为了终止张口胡来的可耻行为,勃艮第国王决定提高发誓的代价,于是把司法决斗写进了法律里。

来看一下具体的法律规定。两个勃艮第人发生争执,如果被告发誓他所遭受的种种控告不实,是被冤枉的,同时原告不接受被告的发誓,咬死不放,这时原告就可以宣布:“我将手握宝剑,维护自己的想法和利益”。双方随即会被授予合法权利,用剑来解决纷争。除了原告和被告两人外,双方的证人也适用司法决斗,如果原告或被告认为某个证人做了伪证,就可以向对方发起挑战。

决斗的危险度很高,既然被写进法律,两人开战前,就得遵循一系列严格的行为规范:比如原告要首先登场,他将一副手套递给对方,意思是我现在要向你发起挑战了,准备好接受神明的裁决吧。而接到手套的人必须接受挑战,否则就等于承认自己有罪。到后来,还发展出了固定的话术模板,比如一个人在否认对自己的指控时,就会激动地说:“你在撒谎,我准备保护自己的身体,与你对抗。几个小时内,你会成为一具尸体和一个懦夫。这就是我的挑战!”随即,双方开打。

什么时候决斗才能结束呢?这跟被告被指控的罪行轻重有关,如果指控的罪行比较重,坐实了要判死刑,那么双方无论是骑马战斗,还是徒步战斗,必须至死方休,只有一个人能活下来。而如果涉及的罪行没有那么重,就不必拼命了,只要一方主动认输,或者失去战斗能力后,战斗就可以随时停下来。

听起来原告好像更占优势,毕竟他掌握决斗的发起权。为了做到公平,被告享有另一项特权,他有权挑选一位战士,代表自己进行战斗,而原告则必须亲自参战。

同样是为了保证公平,法律规定在场的牧师和观众可以默默地为自己支持的一方祈祷,但是决不允许哭喊、尖叫或发出其他噪音。有的地区,司法决斗现场还会设立一名刽子手,负责维持秩序,如有观众大声喊叫、干扰秩序,刽子手可以直接砍掉他的右手或者左脚。

回头看一下司法决斗的各项规定,有一点可以肯定,决斗胜利与否和控诉合理与否没有直接关系,但我们至少能从刚才的介绍中感受到“程序正义”。有这一点已经很了不起了,现代法律也在强调程序正义,有句格言这么说:“正义不仅应得到实现,而且要以人们看得见的方式加以实现。”也就是现代司法机关作出判决,不但要追求结果的正义,更要确保审判过程是公正的,即便结果存在争议,也要把程序做好、做足。

一千五百年前,由于技术条件所限,人们无法确保结果正义,于是尽可能把程序正义做好。决斗制度也因此被西方各个国家延续继承了下来,并尽可能融入更多宗教色彩,努力把程序正义做得更好、更到位。

比如,决斗的场地要事先点起一个大火堆,还要搭建一个绞刑架。这既是做好预备工作,以便稍后处决失败者,同时也是在警告决斗者们,有错的一方趁早交代,不要负隅顽抗,一会儿丢了命。

决斗前,工作人员还要检查双方使用的武器是否统一,通常是一把双刃的剑、一块胸甲和一个小圆盾。如果决斗者骑马,则是一杆长矛。

开始前,双方当事人还必须坐在黑色的椅子上了解规则,之所以要坐着而不是站着,也是希望能集中注意力,避免漏听了规则。

当事人还可以各挑选一名助手,就像今天辩护律师一样,负责捍卫双方当事人应有的权利和待遇。直到这些繁琐的准备工作都完成后,双方才能正式作战。

《简明不列颠百科全书》中还记载了,决斗双方上场前需要以《圣经》四大圣徒的名义发誓:“听着,汝法官,今天我既没吃、没喝,也没有欺骗自己;没骨、没石,也没有草(意思是自己没有携带暗器);没妖术、巫术也没有魔法,不会因此贬损上帝之法或抬高魔鬼之法。助我呀,上帝及圣徒。”

规定是规定,但任何规定真执行起来,就是另外一个场面了,来看一个法国的真实案例。

1547年,亨利二世加冕为法兰西国王。忍不住说一下,1547年世界上发生了很多大事,这一年俄国第一沙皇出现了,莫斯科公国从此改名为沙皇俄国;英国历史上结婚次数最多的国王亨利八世过世了,这位亨利八世可了不得,他开启了英国的宗教改革,王室权力达到巅峰;同样是在这一年,《枪炮、病菌与钢铁》这本书的主角、征服美洲阿兹特克帝国的西班牙殖民者克尔特斯也过世了;不过西班牙也在这年诞生了历史上最有名的文学家塞万提斯;还是在1547年,张居正中了进士,大明王朝的历史即将走入下一个高潮。

我们说回这年法国国王亨利二世加冕,在加冕典礼上,一位叫格斯的男爵和另一位领主发生争执,气头上的两个人随即提出以决斗解决争执。场地选好,自信的领主先生点起了一个火堆,竖起了一个高高的架子,这是打算自己胜利后,将对手的尸体吊在上面。男爵觉得自己被羞辱了,手持宝剑恶狠狠地冲向领主。还没等法官给出指令,双方就战作一团了。

说实话,领主确实有自信的资本,没打多久,他就刺中男爵的大腿。男爵血流不止。但问题就出在领主过于自信了,没有直接结束对方的生命,而是丢掉了手中的剑,要与男爵徒手肉搏。万万没料到,男爵擅长摔跤,尽管大腿流着血,仍然牵制住了领主,把战况瞬间拉平。

胶着之际,“嘭——”的巨大爆裂声突然传来,往四周一看,原来是场地边的脚手架倒塌了。脚手架上面原本挤满了看热闹的民众,这下不少人摔落受伤,人们大喊大叫,场面瞬间陷入混乱。

男爵的亲友团趁乱发起助攻,男爵失血过多耗下去必输,亲友团不顾决斗禁忌趁乱冲场内大喊:“沙子,扔沙子,弄他嘴里,弄他眼睛里!”听到场外援助,男爵立刻抓起沙子在领主的脸上揉搓。领主慌了,搞不好小命就没了,边惨叫边直呼投降。观众们也是跟着起哄,有人称赞男爵的机智,巧妙利用场地因素,出奇制胜。也有人大骂男爵不讲武德。领主的家属亲友们更是不干了,要跟男爵亲友团打群架。

国王要不要出面调停一下?男爵和领主干什么去了?亲友团最后打起来没有?书中的讲述戛然而止,十分遗憾。

讲了这么多,有个问题不得不回应了。中世纪司法决斗本来就无法实现结果正义,只能勉强追求程序正义,而在实践中,连程序正义也很难保证。

别忘了,中世纪欧洲教会独大,罗马教廷明文规定,在决斗中死掉的人,算是自杀,在决斗中杀人的,算是谋杀,两位都上不了天堂。退一步说,司法决斗的逻辑是,上帝会帮助那些正义和无辜的人。这让罗马教廷会大为光火,认为这分明是在“试探上帝”,是《圣经》严禁的行为。

其实世俗世界的统治者们也想禁掉决斗。法国亨利四世时期,大约有4000多名绅士死于决斗,在大臣们的反复抗议下,亨利四世颁布了各种各样的法令禁止决斗,比如只要参加决斗,双方就都有罪,为他们打下手的助手同样有罪;再比如对参与决斗的人处以死刑并要抄没他的财产。

尽管压力很大,但在相当长一段时间里,废止司法决斗的声音,始终是弱势的一方,决斗仍然盛行、依然是判定案件输赢的重要依据。这到底是为什么呢?

下面我们就综合现代研究详细说说,看起来非常粗俗、幼稚、迷信、荒诞的司法决斗,为何能盛行一千多年,而且是作为“法律”存在了一千多年?

不难想到的一点原因是技术所限。我们今天有录音笔、摄像头、DNA检验等各种取证技术。在过去,发现事情真相的难度非常大,但人们之间的矛盾总是要解决,即使不发现真相,总得给大家一个都能接受的交代。怎么办呢?只能引入一个大家都敬畏的第三方,在中世纪欧洲,便是上帝,以上帝的名义来解决问题,主持正义。应当说这是当时人们的一种本能选择,也是在其他程序不能解决纠纷时的无可奈何的最终选择。

这种方法虽然荒诞,却有现代心理学的支撑。比如说,上面我们提到的神裁法中,还有一种“吞面包法”,就是受控者被要求吞下一盎司的面包,然后郑重地祷告,如果有罪,面包就会哽住喉咙里。后来有科学家证明,这个方法中,心理因素起了很大作用。回想一下,紧张的时候我们会觉得口干舌燥,因为人一旦紧张唾液分泌就会变少。这时被要求吞下一盎司面包,盎司既是重量单位也是容积单位,你可以把一盎司理解为半个鸡蛋那么大、那么重,要一口吞下去,喝水吞咽都困难,何况是干吞面包呢?所以就有记载,有人做了亏心事极度紧张,选了“吞面包神裁法”而噎死了。在当时民智未开、神权思想支配人心的社会中,司法决斗具有一定的合理性。合理性不多,但有总比没有强。

而且,和其他神裁法相比,司法决斗也有它的先进性。前面讲烙铁神裁法、沸水神裁法的时候,我们立刻就能想到作弊办法,也就是说传统神裁法容易滋生腐败,主持审判的法官或者牧师,有很大的操作空间。但司法决斗就不太容易被操纵了,尽管依然有极大的运气成分,但好歹当事人掌握了更多的主动权。

有了这样的相对优势,司法决斗就能解决不少实际问题了。

首先是避免冲突进一步扩大。书中提到,两个部族之间发生了矛盾,因为其中一个部族的年轻人,骗走了对方族人的未婚妻。双方眼看着就要引发战争,但最后的解决方案是,双方各派三人进行决斗。这就是用一个小型的暴力,替代了可能发生的大规模暴力。

司法决斗有个特点,就是终局性。也就是说,决斗的最后结果是盖棺定论,双方都要无条件接受,绝对不允许任何人抓住不放。就像现代法律的最高法制度,这在很大程度上避免了冲突进一步扩大,避免社会资源无限度卷入。

司法决斗解决的第二类问题,是防止有人做伪证。中世纪欧洲没有发达的刑侦技术,审判靠的就是人证。那怎么才能保证证人没有说谎呢?当时欧洲各地法律都有规定,如果有人觉得证人在说谎,是可以当场向这个证人发起决斗挑战的。为了捞点好处,还要冒着跟别人单挑玩命的风险,这个成本可太大了。要知道在那个时代,打架都是用冷兵器,即便不是生死决斗,只要受点伤,以当时的医疗水平和卫生条件,难保身体不出点大事。

司法决斗解决的第三类问题是约束法官的行为,防止徇私舞弊。在欧洲很多国家都有规定,败诉方甚至可提出与法官决斗,相当于一种变相上诉。虽然这是对法律权威的一种挑战,但是,有了这个程序,法官自己在断案的过程中也会掂量掂量,尽量做到公平公正,否则弄不好连自己的命也搭进去了。

你看,司法决斗其实对当事人、证人、法官三方都形成约束,在当时的条件下,尽可能趋近公平,难怪这项制度能延续上千年。

司法决斗是在解决法律纠纷,但有的纠纷并不会对簿公堂,于是司法决斗还有两种变体,政治决斗和荣誉决斗。

伏尔泰曾经说过:“当司法机关庄严下令进行决斗时,决斗少得多。而当司法机关谴责决斗时,决斗却多得不可胜数。”这句话指的是当司法决斗的习俗逐渐消亡时,荣誉决斗和政治决斗却开始兴起。

先看政治决斗,自从法国大革命时期开始,决斗就成了一种解决政治争端的形式。后来影响了英国和独立战争时期的美国。美国《独立宣言》的起草者之一亚历山大·汉密尔顿,就是在和政治对手决斗中重伤而亡的。

荣誉决斗出现得稍早一些,是在15世纪的意大利,一经出现很快在欧洲传播开了。荣誉决斗指的是私人之间,因为捍卫个人荣誉而引发的暴力对抗。这种决斗无须官方过问,只需要当事人双方同意,也不存在法定的决斗规则。法国有段时间决斗成风。据统计,1588年到1608年这20年间,仅巴黎就有8000多人在决斗中丧生。所以当时的法国国王不断下发命令,对参与私人决斗的人处以死刑,但决斗仍然屡禁不止。

司法决斗历史的开始,我们可以找到确切时间,但决斗行为的结束,我们很难找到一个确切时间,法国有记载的最后几次司法决斗发生在16世纪中期,最晚消失是在英国,作为司法手段的决斗制度直到1819年才正式废除,而民间的决斗时间直到几十年前依然出现过。

孟德斯鸠在《论法的精神》里说过这样一句话:“正像许多聪慧的事情是在用极其愚蠢的方式向前发展一样,也有许多愚蠢的事物却是在用非常巧妙的方法向前运动。”你看,以司法决斗为代表的这些行为,看起来虽然愚蠢,但它就是在当时当地的情境中,人们解决矛盾纠纷时的一个合理好用的办法。

通过今天的了解,我们看到了决斗复杂丰满的一面。今天很多人格外青睐文学作品中的决斗桥段,是因为我们都有历史的眼光,洞察到了决斗曾经的社会意义吗?恐怕并不是。人们之所以对决斗充满幻想,或许源于对人类蓬勃血性的感动。

书中有这样一个故事,最后讲给你。

决斗不只是男性的活动,也有女性为自己的声誉和爱情而战。法国巴黎有一位年轻的女孩儿,提出向一位政府警卫发起决斗。原因是这个警卫欺骗了她的感情,抛弃了她。尽管力量悬殊,但她依然选择决斗这种古老的仪式,以自己的生命做筹码,来与对方道别。

女孩儿是受害方,她有挑选武器的权利。她选择一把手枪,在亲友的见证下,向着前男友瞄准、射击。女孩儿没有使用过武器,男孩儿在射击方面训练有素,但非常奇怪,双方经过了两轮互射,都没有命中对方。原来他们的助手在决斗开始之前,就悄悄清空了枪里的所有子弹,其实他们打的都是空枪。亲友们不愿意看着两位可爱的年轻人就此结束生命。

但在最后一轮射击,双方都在枪膛中填上了一枚子弹。女孩儿扣动扳机,没有射中。轮到男孩儿,他举着枪,注视着女孩儿的眼睛,瞄了很久很久。最后,他朝天空开了一枪。决斗结束。

以上就是这本书的主要内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.“决斗制度”维系着西方上流社会“荣誉是第二生命”的原则。

2.尽管决斗是野蛮、幼稚的,但在其所处时代也有合理性。司法决斗具有权威性,由第三方的神明作为裁决方,可以震慑当事人以及证人和法官;司法决斗觉有程序性,由于技术手段有限司法结果无法保证,至少可以追求程序正义;司法决斗有终局性,决斗的最后结果是盖棺定论,双方都要无条件接受,避免了社会资源无限度卷入。