《袍哥》 卞恒沁解读

《袍哥》| 卞恒沁解读

关于作者

王笛,1956年6月出生于成都,美国约翰·霍普金斯大学历史学博士,现为澳门大学特聘教授、历史系主任。主要研究领域为中国近代社会史、城市史、大众文化史。主要著作有《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究,1644~1911》《街头文化——成都公共空间、下层民众与地方政治,1870~1930》等。

关于本书

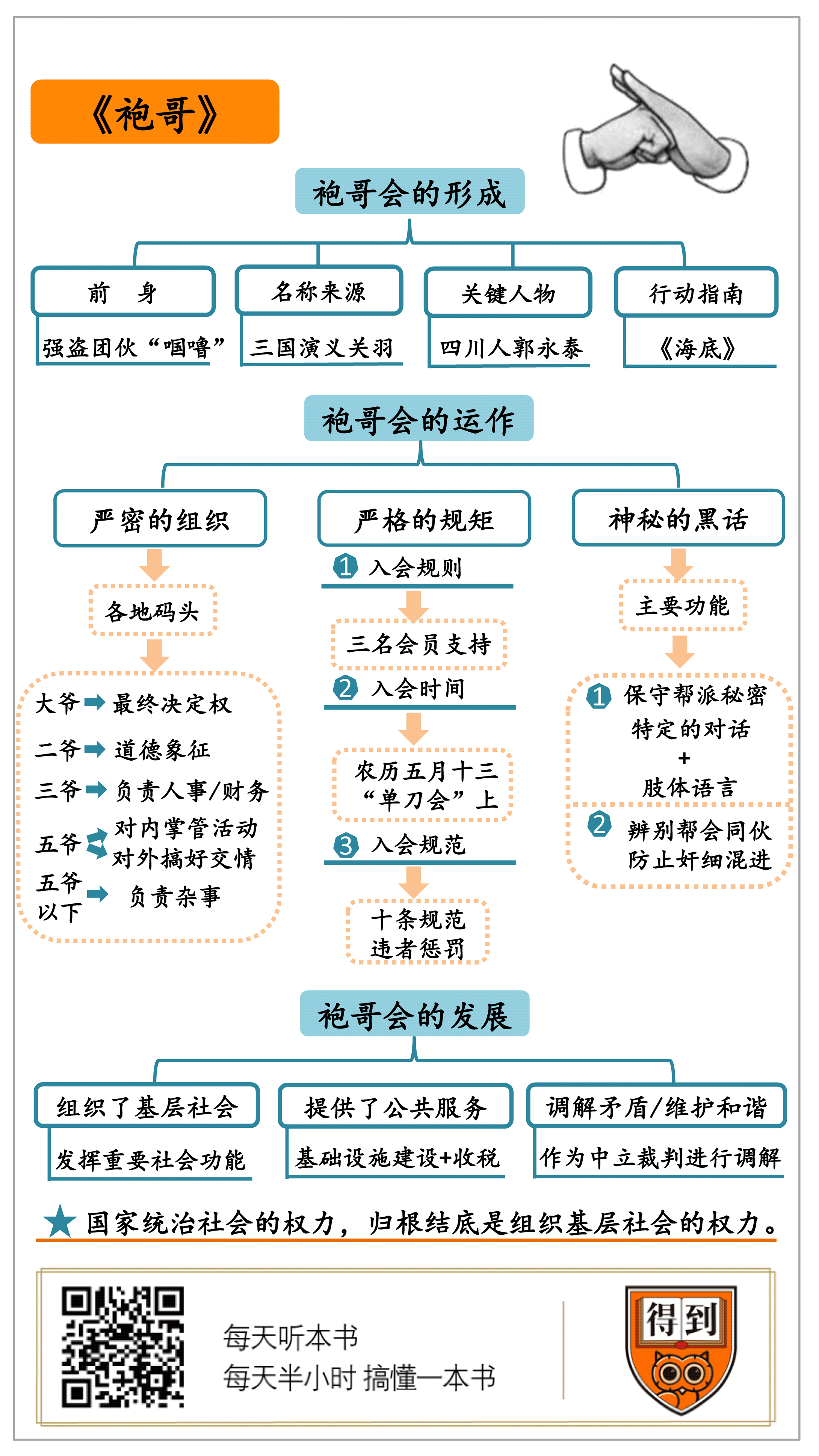

这本书细致入微地考察了四川袍哥会组织的组织架构与权力架构,揭开了“袍哥”的神秘面纱。从袍哥身上,我们也可以看出中国民间帮会的一般特征,甚至发现中国历史上的一个重要规律。

核心内容

袍哥会在民国时期和青帮、洪门一起,并称为三大民间帮会组织。袍哥会是四川的强盗团伙吸收了天地会的组织规则以后形成的民间帮会,它的运转主要依靠严密的组织、严格的规矩和神秘的黑话系统。袍哥会能够在民国时期走向全盛,是因为它填补了基层社会的真空。

你好,欢迎每天听本书。

今天给你讲的这本书,书名叫《袍哥》,什么意思呢?其实说的是袍哥会,袍哥会的成员就叫袍哥。袍哥会在民国时期和青帮、洪门一起,并称为三大民间帮会组织。袍哥会在民国时期达到了全盛,当时的势力有多大呢?社会学家廖泰初先生在1947年发表的一篇文章里估计,当时四川成年男性中有70%以上都是袍哥会的成员。

你可能要问了,这些民间帮派现在都没了,我干嘛还要了解它们呢?听完这本书,你就会知道,如果不了解这些民间帮派,你对中国历史的了解,就局限在上层社会,也就是帝王将相的历史,因为中国的史学传统,就是以记录帝王将相的生平为主。而民间帮会的历史却是底层社会的中国史,读懂了民间帮会,你对中国的理解就会更加完整。

你可能会觉得,民间帮会都是非主流,平常都是偷偷摸摸地活动,不敢让官府知道。但《袍哥》这本书里却说,在民国时期,袍哥平常都是公开活动,一点都不怕官府。你可能还会觉得,袍哥平时是不是经常打家劫舍,欺压百姓呢?事实刚好相反,当时的老百姓有了纠纷,首先想到的不是去找官府打官司,而是去找袍哥来评理。他们觉得袍哥做事比官府更公平,袍哥说话比当地的父母官还要管用。

其实在中国历史上,类似袍哥这些的民间帮会还有很多,它代表着与政府平行的另一股力量。这股力量虽然不被官方认可,但它是民间自发形成的权威,经常代替政府在基层社会维持秩序。在时机到来的时候,这些民间帮会甚至可能颠覆政府,建立自己的政权。所以你看,这些民间帮会是不是还挺重要的,值得你去了解一下呢?

《袍哥》这本书的作者王笛,是美国约翰霍普金斯大学的历史学博士,主要研究中国近代社会史。他还有一个和这本书有关的身份:四川成都人,所以这本书的主要内容,就来自他对自己家乡进行的调查。

今天我就从三个方面,为你好好讲讲《袍哥》这本书,帮你补上这一课:首先,我会为你讲讲袍哥会的形成过程;其次,我再给你讲讲袍哥会的运作机制,并从中发现民间帮会的一些共同特征;最后,我再带你一起看看,袍哥会在民国时期走向全盛的原因,从中我们还可以发现中国历史上的一条重要规律。

我们先来看第一个方面,你别看袍哥会的势力这么大,其实它的前身就是无组织无纪律的强盗团伙,后来却变成了有组织有纪律的民间帮会,这到底是怎么回事呢?

我们先从袍哥会的前身说起。清朝乾隆年间,在四川地区兴起了一个强盗团伙,这个团伙被称为“啯噜”。乾隆刚登基不久,当时的四川巡抚就给乾隆上了一道奏折,说四川有不少外省过来的移民都处于失业状态,于是开始从事犯罪活动,这些人被称为“啯噜”。“啯噜”就是袍哥会的前身,袍哥会正式的名字叫“哥老会”。

“哥老”和“啯噜”的发音非常相似,这并不是一个巧合。袍哥会是哥老会在四川的分支,“袍哥”这个词是什么意思呢?袍哥们自己认为,这个称呼来自《三国演义》:话说关羽被逼无奈投降了曹操,曹操赏给他很多金银财宝,关羽一概不收,最后象征性地收了一件锦袍,但把它穿在里面,把原来的旧袍子穿在外面。曹操问他原因,关羽就说,旧袍子是我大哥刘备赐给我的,今天虽然曹丞相赐给我一件新袍子,但我不能忘了大哥送给我的旧袍子,所以要把旧袍子穿在外面。袍哥们钦佩关羽的义气,就把自己称为袍哥。同时,他们钦佩关羽,也跟关羽所属的蜀汉政权刚好位于四川有关系。

历史学家认为,四川地区的“啯噜”在清朝后期吸收了天地会的组织规则,就变成了哥老会。这里就不得不提到一个人和一本书,这个人是个四川人,叫郭永泰;这本书叫《海底》。郭永泰是哥老会形成历史上的关键人物,《海底》这本书是哥老会的行动指南,里面记录了哥老会的组织架构和各种规矩,甚至还规定了内部用来联络的黑话。

郭永泰是清朝道光年间的人,根据哥老会内部的传说,郭永泰在一个福建渔民的家里发现了一本书,名叫《金台山实录》,作者是郑成功。郑成功曾经成立过反清复明的民间组织,并写了这本《金台山实录》,详细规定了组织内部的各种规矩和用来联络的黑话。后来清军派大将施琅进攻台湾,郑成功的孙子郑克塽就把这本书装进铁盒子,沉入海底。再后来一个福建渔民把这本书打捞了上来,被郭永泰看见了,郭永泰就把这本书买了下来,改写成了另一本书。为了纪念这本书的来历,就取名为《海底》。郭永泰利用《海底》里面记载的那些组织规则,对那些杀人放火的“啯噜”进行了重组,于是“啯噜”就演变成了哥老会。后来哥老会的势力又逐渐扩展到整个长江流域,甚至参与了近代的革命,武昌起义的先锋部队就是哥老会成员,一些著名人物比如冯玉祥也曾参加过哥老会。哥老会在四川的分支又被称作袍哥会,袍哥就是这么来的。

历史学家认为,《海底》这本书跟郑成功没什么关系,很可能是郭永泰根据天地会的一些规矩,自己编出来的,因为天地会在当时是名气最大、组织最严密的反清复明团体。郭永泰硬要跟郑成功扯上关系,其实是想拉大旗作虎皮,抬高自己的地位,增强组织的吸引力和凝聚力。

这种事在历史上很常见,东汉末年也发生过类似的事。当时领导黄巾起义的领袖张角,他建立的组织叫“太平道”,太平道有一本经典叫《太平经》,据张角说是他入山采药时“南华老仙”传给他的。你看,这和郭永泰的故事是不是很相似?所以说,这些民间帮会的套路都是差不多的,这其实反映出中国民间帮会发展史上的一个规律:民间帮会的雏形一般都是没什么文化的强盗土匪,后来一些有文化的人加入进来,设计了严密的组织和规矩,这些强盗土匪就转变为有组织有纪律的民间帮会。

你如果比较熟悉《水浒传》,可能会记得,林冲被逼上梁山的时候,梁山上只有几个头领,什么“摸着天”杜迁、“云里金刚”宋万,都是没什么文化的老粗,但当时梁山的寨主是谁呢?“白衣秀士”王伦。小说里还说王伦是个“不第的秀才”,就是他虽然是个秀才,但没考中举人,但既然是秀才,那当然读过几年书,所以他能当上山寨的首领,这不是偶然的,梁山上的组织和规矩很可能就是他设计的。

到这里我已经为你讲述了袍哥会的形成过程,下面我们再来看看,袍哥会平时是怎么运作的?作者认为,袍哥会的运作主要靠三件法宝,一是组织,二是规矩,三是内部的“黑话”。

我们先来说组织,袍哥会并没有一个“总舵主”之类的最高领袖,但袍哥会在四川各地都有据点,这些据点被称为“码头”。码头的首领叫作“大爷”,又叫“舵把子”,就是掌舵的人。在大爷下面,又有二爷、三爷、五爷、老六、老八、老九,以及老幺,也就是老小。你看,没有老四和老七,这是为什么呢?因为四的谐音是“死”,七在四川话里的谐音是“截”,截断的截,意思是截成两段,所以袍哥们觉得四和七都很不吉利,就没设老四和老七。

进了这个排行,在当地袍哥会里就坐了一把交椅,也就要承担起一定的任务。大爷那自然是不用说了,号称“龙头大爷”,他是这个码头的大家长,对所有事情都拥有最终的决定权。二爷一般是大家推举出来的最正直的人,所以有个绰号叫“圣贤二爷”,圣贤就是圣人和贤人的合称。不过二爷经常只是道德上的象征,没什么实际权力,所以这个“圣贤”又经常被说成是剩下的剩,清闲的闲,就是多余又不管事的人。三爷又叫“当家三爷”,负责人事和财务开支,权力很大;五爷又叫“管事五爷”,对内负责掌管各种礼仪活动,对外负责和江湖上的兄弟们搞好交情。五爷以下的头目,主要就负责一些杂事了,比如打探各种消息,或者照顾新入会的弟兄。

你看,袍哥会内部等级严密,分工明确,不过要维持一个组织的正常运转,光靠这些是不够的,还需要严格的规矩。从入会开始就要讲规矩,一个人要想加入袍哥会,至少需要三名会员的支持,一名负责介绍,一名负责引进,还有一名负责保举,就是做他的担保人。新人的入会仪式一般在每年农历五月十三的“单刀会”上举行,所谓“单刀会”,是指祭祀关羽的集会,五月十三是传说中关羽的生日,“单刀会”这个名称来自关羽“单刀赴会”的典故。关羽是大多数民间帮会供奉的守护神,袍哥会当然也不例外。

新会员入会以后,就要严格遵守规范。袍哥会有十条规范,比如对父母要尽孝、对上级要忠诚、对长辈要尊重、对邻居要和睦、不能以大欺小、不能奸淫妇女等等。对于会员是否违规的调查是秘密进行的,到了袍哥们开会的时候,管事五爷会宣布违规会员的名单,并对这些会员进行惩罚。惩罚方式视违规的严重程度而定,如果情节比较严重,那可能要由大爷出面,把他从袍哥会里除名,这个用黑话说叫“挂黑牌”;如果是特别严重的过失,比如出卖了会里的兄弟,那甚至要被处死。

袍哥会里有一句黑话,叫“三刀六个眼,自己找点点”,“三刀六个眼”是说在身上捅上三刀,前面进,后面出,前后一共六个刀眼。“自己找点点”就是自杀。这两句话说的就是袍哥会处死会员的方式。

袍哥会维持运转的第三件法宝,就是各种黑话,又叫“切口”。黑话是所有民间帮会的共同特点,因为它发挥着重要的功能,既可以保守帮会的秘密,又可以辨别出帮会的同伙,还可以防止奸细混进来。你可能看过电影《智取威虎山》,那里面的台词“天王盖地虎,宝塔镇河妖”就是最著名的黑话。袍哥会内部也有这样的黑话,一些历史文献中记录了袍哥之间的对话,一般是一问一答,其中有一段问答是这样的:阁下从哪里来?从昆仑山来。到哪里去?到木杨城去。木杨城有多少街巷?有三十六条大街,七十二条小巷。你看,是不是和《智取威虎山》里的桥段差不多?

袍哥们一般在茶馆碰头,他们说黑话的时候,经常还要配上肢体语言,叫作“摆茶碗阵”,就是用茶碗摆出各种阵势。怎么摆呢?比如一位袍哥到了外地,想要寻求当地袍哥的帮助,他只要走进袍哥开的茶馆,冲跑堂的使个眼色,跑堂的就明白他的意思,然后把管事的袍哥请出来。管事的袍哥就会出来摆个“木杨阵”,就是一个茶盘,两个茶杯,一个杯子在茶盘里面,一个杯子在茶盘外面。这时,来求助的那位袍哥就必须先把茶盘外面的杯子放到茶盘里面,然后捧起茶杯,念上一首诗,这诗是这样的:“木杨城里是乾坤,结义全凭一点洪。今日义兄来考问,莫把洪英当外人。”诗的大意是,咱俩都是结义弟兄,就像这一个盘子里的茶杯,您可千万别把我当外人啊。于是,对方也就知道他真的是袍哥会的弟兄,接下来也就会以礼相待了。

你看,袍哥会的运作主要就是依靠三个要素:严密的组织、严格的规矩,还有神秘的黑话系统,成功的民间帮会其实都具备这三个要素。有了这三件法宝,袍哥会在清朝获得了稳定的发展。不过袍哥会势力的急剧扩张是在民国时期,在这一时期,袍哥会在四川地区甚至可以和政府平起平坐。下面我就带你来看最后一部分的内容:为什么袍哥会的势力在民国时期变得这么大呢?

在今天音频的开头我就提到,根据社会学家廖泰初先生在1947年作出的估计,当时四川成年男性中有70%以上都是袍哥会的成员。其实这个数据很可能还相对保守了一点,重庆有一位袍哥的首领叫范绍增,按他的说法,全四川至少9成以上的成年男性都加入了袍哥会。也就是说,袍哥会在民国时期的四川已经变成了社会的主流。为什么会出现这种现象呢?这是因为在民国时期,传统中国的基层社会组织处于瘫痪状态,袍哥会把四川地区的基层社会重新组织了起来,发挥了重要的社会功能。

那传统中国的基层社会组织是什么呢?其实就是地方士绅领导下的宗族、乡约之类组织。这些组织有两个主要功能:首先是提供公共服务,比如一个村庄里兴修水利、架桥铺路这样的事情,一般都是当地士绅号召宗族成员一起来解决的。而且当时的金融技术不发达,宗族士绅还承担着一项重要的任务,那就是收税。每年到了交税的时候,官府就会把士绅们召集过来开会,士绅会把农民们该交的税先自己垫了,然后再下去向农民们征收。这些都属于提供公共服务的范畴。基层社会组织的另一个功能是调解社会纠纷,比如村庄里有了纠纷,一般都是由宗族长老出来调解一下,也就完事了,除非特别严重,否则一般不去衙门打官司。但是到了民国时期,这些基层社会组织渐渐失灵了,基层社会出现了真空,这是怎么回事呢?

首先是因为战乱。民国建立以后不久,四川省内部出现了好几个大大小小的军阀,军阀们相互混战,土匪们也趁乱出来打劫,老百姓被迫背井离乡,原来的基层社会组织也就被打散了。

还有一个原因是城市化。传统的基层社会是士绅阶层领导的,但随着西方科技的传入,城市和农村在生活质量上的差距越来越大,城里通了电,有自来水,卫生条件更好,也更安全,士绅们就纷纷搬进了城市。这样农村的基层社会组织也就没人领导了,很快就散了摊子,于是,中国的基层社会就陷入了真空状态。

但真空是终究会被填补的,袍哥就扮演起了填补真空的角色。在当时的四川省,基层社会的公共服务主要是由袍哥来提供的。比如当时在四川渠县有一位著名的袍哥大爷名叫雍熙文,他就在当地集资兴办了一所中学,取名叫来仪中学,出自成语“有凤来仪”。他还邀请了著名的教育家李绍文出任校长,并封他做了当地袍哥码头的五爷。

再比如在四川金堂县,有一个叫贺松的袍哥大爷,他利用自己和当地官府的关系,把收税的活给承包了,当起了包税人。不过,他并没有自己下去收税,而是又高价把包税的权力转让了出去,从中赚到了差价。有意思的是,根据现有的记录,他赚到钱以后,除了养活自己手下的弟兄,还捐了一部分给当地的学校,支援教育事业。你看,类似这样的事情,以前都是地方士绅干的,现在却让袍哥给干了。

除了提供公共服务,袍哥们还担负起了调解民间矛盾,维护社会和谐的责任。当时在四川地区有一个有意思的现象,叫作“茶馆讲理”,就是人们之间有了冲突,一般不是先上法庭,而是到茶馆来找人评理和调解,这样茶馆就成了一个解决纠纷的地方。“茶馆讲理”的一般程序是,冲突的双方邀请一个在地方上有声望的中间人来进行调解,这个中间人一般就是当地的袍哥。双方先陈述自己的理由,然后由中间人来裁判,这个裁判很有分量,双方一般都不敢违背,否则就是不给中间人面子。

著名的四川乡土作家沙汀在1940年发表了一部小说,名叫《在其香居茶馆里》,这部小说描写的是抗战时期四川一个小乡镇里的权力较量,里面出现了这样一个情节:乡长方治国和当地乡绅幺吵吵的关系一向很紧张,方治国听说新任县长想要整顿一下县里服兵役的情况,就主动向他告密,说幺吵吵的二儿子一直仗着父亲的势力在躲避兵役。这件事后来让幺吵吵知道了,他觉得很没面子,就拉着方治国去茶馆讲理。

他们请来的中间人名叫新老爷,他曾经当过十年袍哥的头目,所以在当地拥有很高的声望。根据小说里的描写,新老爷走进茶馆的时候,茶馆里顿时沸腾了起来,很多客人都喊着要替新老爷付茶钱。从这个故事就可以看出,袍哥在当时已经成为四川地区民间纠纷的重要仲裁者。

总之,在民国时期,基层社会出现了真空,袍哥迅速填补了这个真空,变成了最重要的基层社会组织。对老百姓来说,在一个军阀混战、土匪横行的乱世,需要找一个组织来提供庇护,给他们安全感,加入袍哥会就成了最佳选择。所以袍哥会的势力就在民国时期迅速壮大,甚至开始影响当时的政治局势。

抗日战争时期,国民党政府迁都重庆,在县城和乡镇举行基层机构选举,这给袍哥进入地方政权创造了条件。当时要想在竞选中获胜,就必须去争取袍哥的支持,所以袍哥就把持了基层政权。到了抗战胜利以后,袍哥甚至成立了自己的政党,当时四川地区的“中华社会建设党”就是袍哥首领冷开泰建立的。1947年,国民党政府为了稳定政治局势,进行了国民代表大会选举,四川地区的选举基本被袍哥垄断,光在重庆一个城市,参选者90%以上都是袍哥。

当时甚至还上演了一场政治闹剧。国民党政府早已内定了四川的大军阀孙震当选国大代表,但著名的袍哥大爷徐子昌硬是半路杀出来,要争夺这个位置。最后,孙震不得不把位置让给了他。你看,要不是新中国建立以后遣散了袍哥会,四川地区就要变成袍哥的天下了。

从民国时期的袍哥身上,我们还可以发现一个重要的历史规律,那就是:国家统治社会的权力,归根结底是组织基层社会的权力。谁能够成功地把基层社会组织起来,谁就能获得百姓的支持,就可以参与政权的角逐。所以,类似袍哥会这样的民间自发组织,在时机到来的时候,就会洗白上岸,变成政治组织。

类似这样的事情,在中国历史上层出不穷。比如《三国演义》里的刘备,他起家的时候,带着关羽、张飞,拉起了一支自己的队伍。要知道,刘备当时并没有官方身份,所以他的队伍本质上就是一个民间帮会。但刘备后来慢慢把自己洗白,从一个江湖人物变成了一个政治人物。明朝的开国皇帝朱元璋,曾经加入过明教,明教在本质上也是一个民间帮会。

民间帮会和政治组织之间的界限,并没有我们想象的那么明显。民间帮会一般都具有非常严密的组织架构,这是因为他们经常要对付官府和仇家,需要保持团结。今天给你讲的袍哥会,他们的组织就是非常严密的,规矩也很森严。民间帮会甚至还经常模仿政府的组织架构,来设计自己的组织。

在这里我给你讲个小典故。你如果对道教有一定的了解,应该听过“急急如律令”这五个字,这一般出现在道教咒语的末尾,意思是鬼神都要赶紧按我的号令去行动。但你知道这五个字原本是汉朝公文里的句子吗?

汉朝政府在发布命令的时候,一般会在结尾加上五个字:“急急如律令”,意思是赶紧照此办理。公文里的句子为什么会变成道教的咒语呢?这就要说到道教的起源了。东汉末年,民间出现了天师道、太平道、五斗米道这样的宗教组织,这就是道教的起源,所以天师道的创立者张道陵被奉为道教的祖师,后世都叫他“张天师”。这些道教组织在本质上也是民间帮会,他们模仿汉朝政府的架构设计了自己了组织结构,就连平时用的咒语也在模仿政府的公文,所以“急急如律令”也就变成道教的咒语了。

正因为民间帮会具有严密的组织,甚至有的帮会还在模仿政府的结构,所以当它们向政治组织过渡的时候,并没有太大的障碍。这时帮会的领袖需要做的,主要是改变自己的思想,向政治人物学习说话的方式,方便自己参与政治活动。所以朱元璋在建立政权以后,就迅速抛弃了明教的信仰,转而和儒家士大夫合作,并用儒家的程朱理学来打扮自己,因为儒家的语言,才是真正的政治语言。

那么国家应该怎样维持组织基层社会的权力呢?有两种方法,一种是直接派遣官吏,管理基层社会,这种方法成本太高,一般不用。传统中国的政府经常使用的方法是,和士绅阶层建立良好的合作关系,依靠士绅阶层来组织基层社会。那士绅和民间帮会的区别在哪里呢?区别就在于,士绅和官府之间有共同利益和共同语言,他们都希望老百姓能够老实听话,按时交税,而且他们平常说的都是儒家的语言,相互之间容易沟通。

但民间帮会和官府经常是对立的,最好的时候也只是相互独立,井水不犯河水。帮会和官府之间也没有共同语言,帮会说的那些黑话,政府是听不懂的。所以,国民党政府一直没法建立对国家的有效统治,根源就在于士绅阶层逐渐瓦解,基层政权处于瘫痪状态,袍哥会这样的组织也得以大行其道。新中国建立以后,重新建立了有效的基层政权,袍哥会也就失去了存在的意义,于是逐渐退出了历史舞台。

不过,袍哥会虽然在历史中消失了,但它还是在语言中留下了痕迹。比如有一个词,你可能听说过,叫作“拜码头”,就是刚到某个地方,就要去拜访当地的老前辈,求他传授一些经验,或者争取他的支持。现在这个词不仅在四川、重庆地区很流行,其他地方的人也会用到。“拜码头”原本就是袍哥内部的黑话,前面提到,袍哥会在各地的联络点叫作“码头”,来这些据点拜访当地袍哥,就叫作“拜码头”。这个词先是流行于整个西南地区,今天又变成了现代汉语的一个常见词汇。类似这样的词汇中,保留了对于袍哥会的历史记忆。

好的,《袍哥》这本书就为你讲到这里,下面总结一下今天的知识点:

第一,袍哥会是哥老会在四川地区的分支,历史学家的主流观点认为,它很可能是四川的强盗团伙吸收了天地会的组织规则以后形成的民间帮会,文化人在这个过程中发挥了关键作用。

第二,袍哥会能够正常运转,主要依靠三个要素:一是严密的组织架构,二是严格的规矩,三是内部的黑话系统。这三个要素也是许多民间帮会的共同特征。

第三,袍哥会能够在民国时期走向全盛,是因为它填补了基层社会的真空,这也反映出中国历史上的一个规律:国家对社会的统治权,归根结底是组织基层社会的权力。所以传统中国一般依靠士绅来对基层社会进行组织,士绅的组织如果不到位,民间帮会就会发展起来,甚至还可能参与政权的角逐。

撰稿:卞恒沁脑图:摩西转述:李璐

划重点

1.袍哥会的前身是四川的强盗团伙,吸收了天地会的组织规则后形成民间帮会,文化人在其中发挥巨大作用。

2.袍哥会的运作主要依靠三个要素:严密的组织、严格的规矩,还有神秘的黑话系统,成功的民间帮会都具备这三个要素。

3.袍哥会能在民国时期走向全盛,是因为它填补了基层社会的真空,这也说明:国家统治社会的权力,归根结底是组织基层社会的权力。