《花甲录》 刘怡解读

《花甲录》|刘怡解读

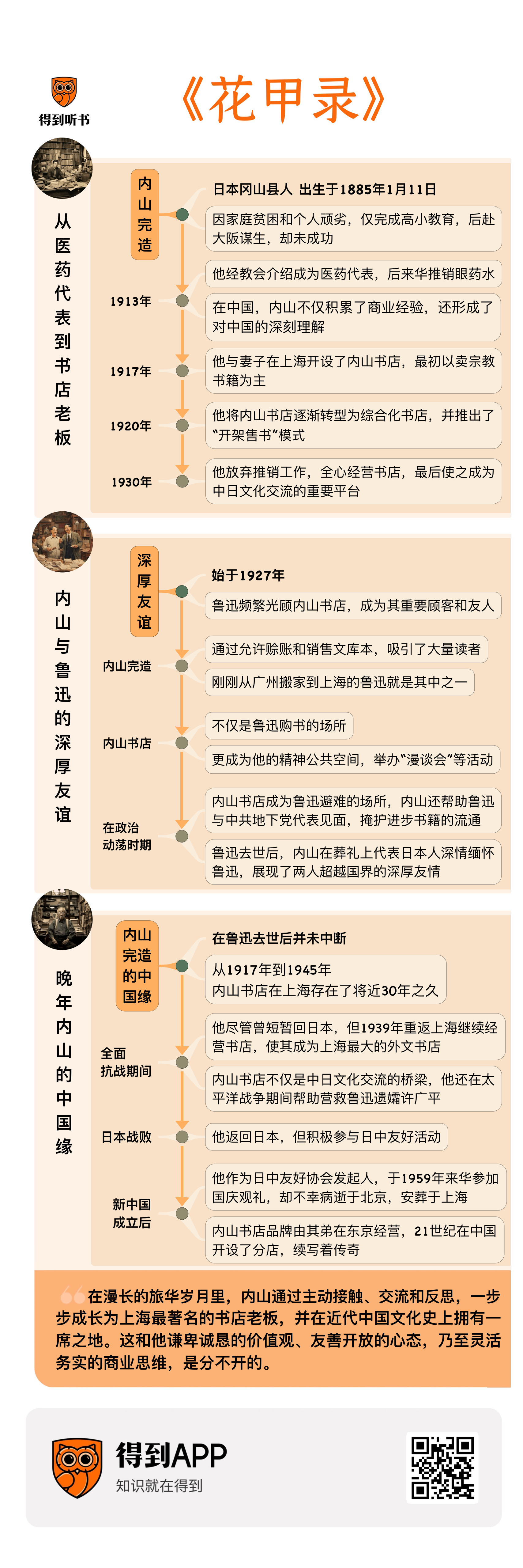

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,叫做《花甲录》。“花甲”这个说法,我们都很熟悉,它是古人对60岁的别称。顾名思义,《花甲录》这本书,是一位老人在60岁时写的回忆录。这位老人,身上有三个“不一般”。首先,他的本行是在上海开书店。这家书店,又是鲁迅晚年最爱去的地方,每个星期至少逛一次。后来,鲁迅连家里的水电费都请这位老板代缴。鲁迅病重时,医生也是这位老板请的,可见彼此的信任有多深厚。这是第一个“不一般”。第二个“不一般”,是这位老板连中学都没读过;可他在20世纪二三十年代,却开出了整个上海最有名的文化书店。不光中日两国的顶尖学者经常在他的书店办讲座,由他引荐并翻译成中文的日语书籍,更是超过300种。他的书店,可以说是当时中日文化交流的重要桥梁。第三个“不一般”,是这位老板虽然是日本人,还身处日本全面侵华的时代漩涡;他本人却能保持强烈的正义感,始终对中国心怀友善,后来更是病逝并安葬在了中国。这三个“不一般”落在同一个人身上,实属罕见。而这本《花甲录》,就是这位传奇书店老板——内山完造的回忆录。

说到内山完造这个人,其实,他在我们的中学语文课本里就登场过。记不记得有篇课文叫《一面》?它讲的是上海的一位年轻电车工人阿累,用一块钱大洋,从鲁迅手里买到两本苏俄小说的故事。但你可能没有留意,阿累和鲁迅见面的地点,就在上海四川北路的内山书店。矮矮胖胖的内山老板,还给阿累倒了一杯茶,并捻了捻小说的纸张,说书的质量很好。课文里的原话是:“对于同情中国的内山老板,我总是带着敬爱和感激。”可见内山完造的名气,不光享誉当时的上海文化界,在普通读书人里也很“出圈”。另外,课文没有告诉你,当时鲁迅为了躲避“一·二八”事变引发的大战,已经在内山老板家里借住了好几个月。他们两家人的关系,绝对称得上“肝胆相照”了。

问题来了:只有高小肄业文化的内山完造,为什么会跑到十里洋场的旧上海,还开起了书店呢?他这家没有大企业背景的书店,是怎样把知名度拓展到中日两国的呢?他和鲁迅又是怎样认识,并成为莫逆之交的呢?这些问题的答案,就藏在这本28万字的《花甲录》里。值得一提的是,内山完造动笔写东西,就是鲁迅鼓励和引导的。鲁迅认为,内山没有被日本的殖民思想“洗脑”,又接触了很多中国底层民众。他对中国社会和中日两国的看法,虽然没那么知识分子气,却更加真实,也更丰富。长期研究鲁迅的日本学者竹内好就认为:“对思考中日关系的人来说,内山的《花甲录》是一座尚未完全发掘的宝库。”可以说,本书不仅是一本历史亲历者的回忆录,还是一部特殊的汉学著作。2011年,日本权威的汉学书系“平凡社东洋文库”专门再版了《花甲录》,可见本书的史料价值和独特性都很有口碑。

内山完造写作《花甲录》时,正值日本“二战”战败的1945年。当时他恰好年满60岁,上海的内山书店已经结业,共同打理书店的妻子也去世了。因此,《花甲录》既是内山完造写给自己的人生总结,也是20世纪中日两国一段特殊的“时代志”。不过,内山写作本书时,书店的档案和个人信函大多已经散佚,他是完全凭记忆重写的。对不熟悉书中人物的读者来说,一些记载比较费解。我在解读本书时,对相关背景做了补充,还专门请教了本书的中译者、长期研究日本文学的刘柠老师。相信这本《花甲录》,会让你对“二战”前后的中日文化交流,有全新的认识。

接下来,我就分三部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,内山完造是在什么样的背景下来到中国的,他为什么会选择在上海开书店。在第二部分里,我会为你介绍内山和鲁迅的交往,特别是内山书店在当时的中日文化交流中扮演的角色。最后,我再为你总结一下内山的晚年经历,特别是他对中日友好事业作出的贡献。

开始讲述本书的内容以前,我想先问你一个问题:开一家好书店,需要具备哪些先决条件?

虽说我们大多数人,自己不会去开书店,但平时“打卡”的店多了,想必都能说上几句。在没有电商的年代,书店的选址非常重要;位置太偏远,直接就会劝退一大拨人。选书也很重要,要么搞“大而全”,要么在某些分类下,选最专精、最“内行”的书,总之要有特色。最后,老板的人脉和思维同样重要。他得跟出版社搞好关系,争取拿到最低的折扣;平时还要给自己的店加“噱头”,今天办个作者见面会,明天搞个文化沙龙。总之,要为书店打造品牌形象。

如果拿这些标准来套内山完造,他刚到中国时,可以说哪项优势都不具备。这是怎么回事呢?我们先来看他的个人背景。1885年,内山完造出生在日本西部的冈山县芳井村,父亲是当地的村长,母亲家是开杂货铺的。芳井村坐落在一片山林里,家家户户都很穷。穷到什么程度呢?据内山完造回忆,小时候家里只有父亲能吃上白米饭,其他人吃的是掺了大麦的杂粮饭。不过,完造是家里的长子,父母对他的期望很高,希望他能靠读书成才。

当时日本实行四年制义务教育,普通小学前4年免学费。要是想再升学,就得进收费的四年制高等小学,随后才能上中学。完造的父母供他读到了高小四年级,相当于现在的初二。但完造非常顽劣,天天在学校调皮捣蛋。亲戚们觉得,与其浪费学费,不如送他到大城市大阪,进商店当学徒,将来接手母亲家的杂货铺。完造自己也非常乐意,因为他听说,大阪人一天能吃三顿白米饭,比老家强多了。因此,内山完造只读到高小四年级,就主动退学,去大阪谋生了。

这次“闯大阪”,结果怎么样呢?答案是四个字:一事无成。内山完造刚到大阪时,年纪还不满13岁,整天惦记的就是好吃好喝。一开始他在布料店打工,老板对他很信任,结果内山居然挪用店里的货款去吃高级料理,直接被开除了。内山觉得很丢脸,不敢回老家,就去了另一座大城市京都,在各行各业打零工。他当过服装销售员,开过水果店,还卖过报纸。用他自己的话说,读了十几年“社会大学”。然而,当时已经是20世纪初了,日本也初步进入了“学历社会”。一没文凭、二没本钱的内山,生活过得非常苦闷。1913年,他已经28岁了,人生依然没有走上正轨。

不过,内山有两个突出的优点,对他后来的事业帮助很大。首先,他早年有过被开除的经历,自己觉得是个污点,于是洗心革面,变得极度诚实守信。在京都,内山加入了基督教会。他经常向牧师告解自己的苦闷,并批评当时日本商人以次充好、不择手段的恶习,这给教会工作人员留下了很好的印象。其次,内山干过七八种买卖,虽然没能发大财,却积累了不错的商业眼光,非常灵活机变。1913年,他从教会的牧师那里听说了一件事:大阪有家制药厂“参天堂”,想雇一个业务员,到中国推销自家的眼药水。参天堂的老板,过去被不守诚信的业务员坑得很惨,他不信任一般的商贩,只想用教会推荐的老实人。内山完造赶紧请牧师为自己牵线,从此开启了他和中国的“半生缘”。

应当承认,内山初到中国时,心思并不单纯。他在书里讲,自己在日本只是个底层小人物,处处受歧视。只有到了积贫积弱的旧中国,才有了扬眉吐气的感觉,觉得自己也是“人上人”了。但现实远比他想得要复杂。当时的参天堂只是一家名不见经传的小药厂,他们在中国就雇了3个业务员。内山完造虽然在上海有办公室,平时却要在大半个中国到处跑,第一年就去了湖北、江西、浙江、江苏的十几座城市。在工作中,他既是医药代表,又是账房先生,有时还要自己动手贴小广告,“技能树”都点满了。当时中国市场上的眼药水,基本都是在西药房出售的。但内陆省份的西药房,大多开在租界里,客流量不大。内山为了增加销售额,主动找到中国人开的旅馆和杂货铺,试着和掌柜拉关系,把自己的产品放在店里寄卖。平时,他也和中国人一起坐小舢板,吃路边摊,还学会了简单的中文。

像这样的日子,内山完造一过就是17年。通过日常接触和反思,他形成了一套朴素的“中国观”,大致分为三点。第一点叫“国与人的分离”。内山认为,当时的中国虽然身陷军阀混战和帝国主义入侵的泥潭,国力贫弱,但中国的人民自有可敬可爱之处。他曾经不止一次,被生意伙伴的诚信、勤劳、负责等美德所打动。内山觉得,中国人的这些优点,丝毫不逊色于世界上任何一个民族。虽然当时的中国也有不少负面现象,但把这些现象归咎于所谓的“民族性”,肆意贬低和丑化中国人,显然是荒谬的。第二点叫“历史韧性说”。内山认为,中国有着悠久的历史,见过无数大风大浪。它的人民在过去几千年,已经形成了独特的思维方式、道德观念和处世之道。这些特质非常有韧性,绝不是哪个帝国主义强国,可以凭坚船利炮改变的。第三点叫“中日敌友论”。内山注意到,当他用平等友善的态度和中国人交流时,普通民众对他并不抵触。但当时在华的许多日本人,成天趾高气扬,不把中国人放在眼里,这种态度只会助长中国人对日本的不满。更有甚者,野心勃勃的日本军人和政客,还在打吞并中国的主意。内山认为,这种疯狂的野心,不仅会把日本拖进一场毫无胜算的战争,更会给日本招来彻底的毁灭。他本人坚决反对这种图谋。

你看,现实的教育,就有这么深刻。在走南闯北推销眼药水的过程中,内山完造已经成了一位无师自通的汉学家。不过,问题又来了:他是从什么时候起,动了开书店的念头呢?这个问题的答案,又和京都的基督教会有关。1914年内山回日本度假时,教会的牧师告诉他:我们这里来了一位家境贫寒,但是性格正直的女教友,名叫井上美喜。内山你也快30岁了,还没有结婚,要不干脆给你俩凑成一对儿?内山欣然应允。1916年,两人正式结婚,并一同前往上海。有意思的是,内山夫人并不是典型的家庭妇女。婚后第二年,她主动提出:内山你常年在外地跑销售,我在上海,是不是也可以干一点力所能及的工作,来贴补家用?上海的租界有不少外国人,信基督教的很多。我们不如开一家专门卖宗教书籍的小书店吧?内山完造觉得,这个主意真不错。1917年冬天,夫妻俩在四川北路自己租住的房子楼下,挂出了“内山书店”的招牌。这家不到20平方米的小店,就是后来赫赫有名的内山书店最早的面貌。

当然,要说开书店的点子完全出自内山夫人,那也有点偏颇。早在1915年,内山完造就发现了一个问题:随着日本对中国的蚕食不断加剧,中国民众开始频繁抵制日本进口商品。比如,丧权辱国的《二十一条》签订后,中国各省就爆发了抵制日货运动,内山的眼药水有一年多完全没销路。但日本书却是个例外。1914年中国加入万国邮政联盟后,国际邮费变得异常低廉。价廉物美的日本学术和文艺书籍,在中国知识分子里越来越受欢迎。清末以来中国人前往日本留学的浪潮,又助长了这种风气。据清廷档案记载,光是辛亥革命以前,中国留日学生的总数就超过3万人。这些留学生在回国后,依然保留了购买和阅读日文书籍的习惯。换句话说,卖书要比卖眼药水靠谱得多。

但还有一个问题没解决:内山夫人想开的,只是一家宗教书店。它是从什么时候起,转型成了更大众化的文化书店呢?这里头又有一段奇遇。1920年夏天,上海基督教青年会为了增进民间文化交流,请了3位日本教授到中国办讲座。当时中国民间因为巴黎和会问题,正在抵制日货。内山完造的眼药水卖不出去,索性给自己放了个长假,帮着张罗讲座的事儿。他陪着这些教授在上海、武汉、青岛到处跑,拜会当地知名学者,还跟中国大学生面对面座谈。像《共产党宣言》的中译者陈望道,就是在这次讲座期间,和内山认识的。讲座办得非常成功,后来干脆成了固定项目。每年夏天,都会有日本学者和作家到中国做巡回演讲,他们的行程也都由内山完造负责安排。

通过这些活动,内山同时打通了中日两国文化界的人脉。在日本这边,他能第一时间知道,名作家们最近在写些什么,大学者们又研究了什么新课题。在中国这边,知识分子和大学生也会告诉他,中国人最欢迎的是哪些题材和哪些作者的书。选书这个难题一下就解决了。于是,从1920年开始,内山书店逐渐走向了综合化。为了吸引客源,内山完造还推出了开架售书模式,这在当时上海的书店里还是头一遭。到了1924年,内山书店搬进了沿街更宽敞的店面,名气越来越大。内山完造也在1930年,辞去眼药水推销员的工作,专心打理起了“半路出家”的书店。

好,刚刚我们回顾了内山完造的早年经历,以及他开办书店的缘起。接下来,就得说到内山书店历史上那个绕不开的名字——鲁迅了。在今天的上海四川北路2048号,矗立着一家“1927·鲁迅与内山纪念书局”。这座两层半小楼,就是1929年到1945年之间,内山书店的原址。招牌上的“1927”,则是为了纪念鲁迅和内山老板相识的年份。

鲁迅对内山书店有多爱呢?我们来看他日记里的原文。1927年10月,鲁迅刚刚从广州搬家到上海,第一个星期就去了内山书店,买了4本书。他自报大名叫周树人,熟知中国作家的内山马上接茬说:“你就是鲁迅先生啊,久仰大名。”两人从此越来越熟络。从1928年到1936年,光是鲁迅自己记录的光顾内山书店的次数,就在500次以上,一周至少一次,购书超过1000册。最多的一年,鲁迅在内山那里买了2000多块钱的书,少的时候也有500多块。1932年以后,内山书店更是成了鲁迅的“第二会客室”。他从大陆新村的家步行到书店,只需要五六分钟。平时见朋友,见读者,除了在自己家里,更多就是在内山书店。今天我们会知道内山完造这个名字,主要也是因为鲁迅。

不过,有一件事你未必清楚:在1927年的上海文化界,内山老板的名气,可不比大作家鲁迅小。鲁迅才是那个“慕名而至”的人。这是怎么回事呢?这就得说到内山老板的生意经了。前面提到,早在1920年,内山就打通了文化界的人脉,解决了选书难的问题。但光有好书还不够,怎么卖出去也是一门学问。在营销策略上,内山有两项法宝。一是允许赊账:任何一位书友,只要请老顾客做担保,就可以开设个人账户。平时买书先挂账,到了每个季度末,再一次性结清欠款。这种模式对大学生和囊中羞涩的年轻作家格外友好,一下就让内山书店的名声“出圈”了。

第二项法宝,是尽量多卖文库本平装书。1927年,日本诞生了一种新的书籍开本,叫“文库本”。它的尺寸小,纸张薄,但每册只卖1日元。许多大部头经典的日文版,都印成了文库本,专门卖给大学生和上班族。内山老板注意到了这个现象,他认为:大部分中国读书人,经济上并不宽裕。他们买书不是为了收藏,而是要随时随地阅读的。所以,书的品相不重要,内容才是第一位的:这和文库本的宗旨不谋而合。因此,从1927年起,内山书店就成了文库本重要的海外销售点。内山老板点名订购的《现代日本文学全集》,一下就卖出了1000套,日文版《马克思恩格斯全集》也卖出了350套。在《花甲录》里,内山完造自豪地说,中国共产党的两位早期领导人李大钊和陈独秀,都曾经专门上他的店里买书。这就难怪,精通日语的鲁迅一搬到上海,就要到内山书店“打卡”了。

除了绞尽脑汁多卖书,内山老板还注重打造书店的品牌形象。1922年,日本有两位戏剧研究者到上海旅行。他们告诉内山,自己不想办大型讲座,只想见见中国本地的戏剧研究者,和他们做深入交流。你是开书店的,有空间和人脉资源,你能不能帮我们策划一场“文艺漫谈会”?内山完造一口答应了下来。他找来田汉、欧阳予倩等人作陪,宾主都尽兴而归。这个好点子,从此被内山完造记下来了。1924年,内山书店搬了新址,空间非常宽敞,“漫谈会”变成了固定环节。每个周末的晚上,都会有一位中国或者日本的著名知识分子,就某个主题展开个人论述。其他人无需预约,随时可以加入,书店只收一点茶钱。有时聊得尽兴,大家会一直坐到深夜,老板也不赶人。当时上海有3家日文书店,但只有内山家拥有这种独特的“漫谈会”。内山书店从此成了上海的文化地标,社会声望蒸蒸日上。

听完这些,你就能理解:鲁迅之所以爱逛内山书店,不光是因为那里书多,老板人好,更是因为内山书店给了他一个精神上的公共空间。在那里,鲁迅可以和内山老板纵论出版业的发展趋势,可以在“漫谈会”上和文化界的朋友谈笑风生,甚至还办过木刻画展览会。当然,内山老板也利用他的外国人身份,帮助过鲁迅和许多进步作家。内山书店所在的四川北路,属于公共租界,国民党的警察和书报检察官进不来。内山利用这个便利,在店里公开出售被国民党政权查禁的进步书籍。

记不记得开头,我们提过的中学课文《一面》?鲁迅给阿累的那两本书,《毁灭》和《铁流》,并不是内山老板主营的日文书籍,而是翻译成中文的苏俄小说。它们在国民党统治区是被禁的,只有租界里的内山书店敢公开卖。鲁迅自己写的许多书,就在内山书店独家出售。从当时留下的账单看,1936年鲁迅去世后,内山老板还在代售他的18种著作。通过这种方式,内山也为鲁迅的遗孀许广平多争取了一份版税,缓解了她的经济压力。受过内山帮助的还不止鲁迅一个人。1928年郭沫若被国民党政府追捕,被迫流亡日本,临行前就住在内山老板家里。之后的9年里,内山成了郭沫若的经纪人,负责为他联系出版社和代销新书。两人保持了终身的友谊。

当然,时代的逆流也影响到了内山和鲁迅。1932年,日本悍然发动“一·二八”事变,出兵进攻上海。鲁迅在拉摩斯公寓的家靠近交战前线,流弹已经掉进了房间,非常危险。内山听到这个消息,赶紧让鲁迅和他的弟弟周建人,带着两家17口人搬到书店的阁楼上避难,收留了他们49天。随后,内山还让书店的中国籍职员,在大陆新村帮鲁迅租了一间更安全的公寓。公寓门上贴着内山自己的名片,租界的巡捕要是想找鲁迅的麻烦,得先过内山这一关。而这些义举,其实给内山本人带来了不小的麻烦。当时上海租界的日本侨民,有不少是军国主义的支持者。他们听说内山家里总有中国人进进出出,怀疑内山在给中国军队传递情报,把他叫过去威胁恐吓了好几回。中国这边,也有一些无聊文人质疑内山是日本间谍,甚至含沙射影地攻击鲁迅和他的关系。鲁迅为此还在《伪自由书》里做了驳斥。

对这些风言风语,内山从未正面回应过。其实,他不仅关心鲁迅的人身安全,还在书店掩护鲁迅和中共地下党代表见面。方志敏烈士的狱中遗稿,也是通过内山和鲁迅,才交到党组织手里的。当然,鲁迅对内山老板也非常信任。他不仅给内山夫妇写过诗,还鼓励内山把自己在中国20多年的所见所闻,写成随笔,再结集成书。于是,高小四年级肄业的内山,就在1935年出版了自己的第一本随笔集《活中国的姿态》。鲁迅专门给这本书做了序,还用亲热的口吻“嗔怪”说:“老板,你太偏向写中国的优点了,那是不行的,会助长中国人自负的根性,还会让革命后退。”

这段超越国界的友谊,一直持续到了1936年10月,鲁迅病重去世。他留下的最后一份手迹,就是请内山完造帮他找医生。在鲁迅的治丧委员会里,内山是唯一的日本人。遗体下葬时,内山完造受邀发表演讲,他说:“鲁迅先生的伟大存在是世界性的,他给予日本人的影响也是多方面的。”“当我想到,在一望无垠的荒野中孑然独行,并且留下鲜明足迹的先生的时候,我觉得,不能再让先生的足迹被荆棘所掩盖。”这既是缅怀,也是他最由衷的心声。

好,刚刚我们回顾了内山书店的生意经,以及内山老板和鲁迅的友谊。应该说,内山完造的“中国缘”,并没有随着鲁迅的病逝而中断。1937年全面抗战爆发后,他曾经短暂返回日本,却因为和中国爱国人士的交往,受到宪兵队的盘问。1939年,内山放不下中国的产业,还是启程回了上海。从那时起到1945年,他把内山书店进一步开成了上海最大的外文书店,也是日本人在海外最大的独资书店。考虑到当时的时代背景,这两个“最大”,实属不平常。

从1917年到1945年,内山书店在上海存在了将近30年之久。它的影响有多大呢?举几个例子。据内山完造自己统计,20世纪30年代,日本文学家的作品被翻译成中文的,一共有830种。其中至少有330种是内山书店直接引入中国,并推荐给译者的。这些译作出版之后,又通过内山书店的销售渠道,在全中国流传。可以说,在波诡云谲的20世纪二三十年代,内山书店是中日两国难得的良性文化桥梁。更别提,1941年太平洋战争爆发后,内山完造还利用他的社会关系,营救了被日军逮捕入狱的鲁迅遗孀许广平。那时内山就坚信,日本的侵略战争必将失败。

1945年8月,日本最终战败。内山完造相依为命半生的夫人,也在这年春天去世。内山老板遣散了店员,把书店剩余的资金分发给大家,最后孑然一身返回日本。但内山的“中国缘”依然在延续。中华人民共和国成立后,内山完造成为日中友好协会发起人,和郭沫若、田汉等老朋友恢复了联系。1959年9月,他受邀来华参加新中国成立十周年国庆观礼,却因为兴奋过度,在北京病逝。遵照内山的遗愿,他被安葬在上海。内山书店这个品牌也保存了下来,由内山完造的弟弟在东京继续经营,至今尚存。2021年,东京内山书店在天津开设了分店。这家传奇书店的故事,在21世纪的中国,又写出了新的篇章。

好了,关于这本《花甲录》的主要内容,就为你介绍到这里。

在20世纪上半叶中国动荡的历史中,内山完造并不是一个大人物。他出身低微,没有受过太多学校教育,一开始对中国社会也并不了解。但在漫长的旅华岁月里,内山通过主动接触、交流和反思,一步步成长为上海最著名的书店老板,并在近代中国文化史上拥有一席之地。这和他谦卑诚恳的价值观、友善开放的心态,乃至灵活务实的商业思维,是分不开的。内山完造是作为一个活生生的人,在和真实的中国社会、中国文化互动。他在自己身上,克服了时代的局限性。这也是内山老板和他的《花甲录》,留给我们的最重要的精神遗产。

以上,就是这本书的精华内容。得到站内就有这本书的电子版,非常推荐你去阅读一下。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.从1928年到1936年,光是鲁迅自己记录的光顾内山书店的次数,就在500次以上,一周至少一次。1932年以后,内山书店更是成了鲁迅的“第二会客室”。

2.20世纪30年代,日本文学家的作品被翻译成中文的,一共有830种。其中至少有330种是内山书店直接引入中国,并推荐给译者的。当时,内山书店不仅是上海最大的外文书店,也是日本人在海外最大的独资书店。

3.在漫长的旅华岁月里,内山通过主动接触、交流和反思,一步步成长为上海最著名的书店老板,并在近代中国文化史上拥有一席之地。这和他谦卑诚恳的价值观、友善开放的心态,乃至灵活务实的商业思维,是分不开的。