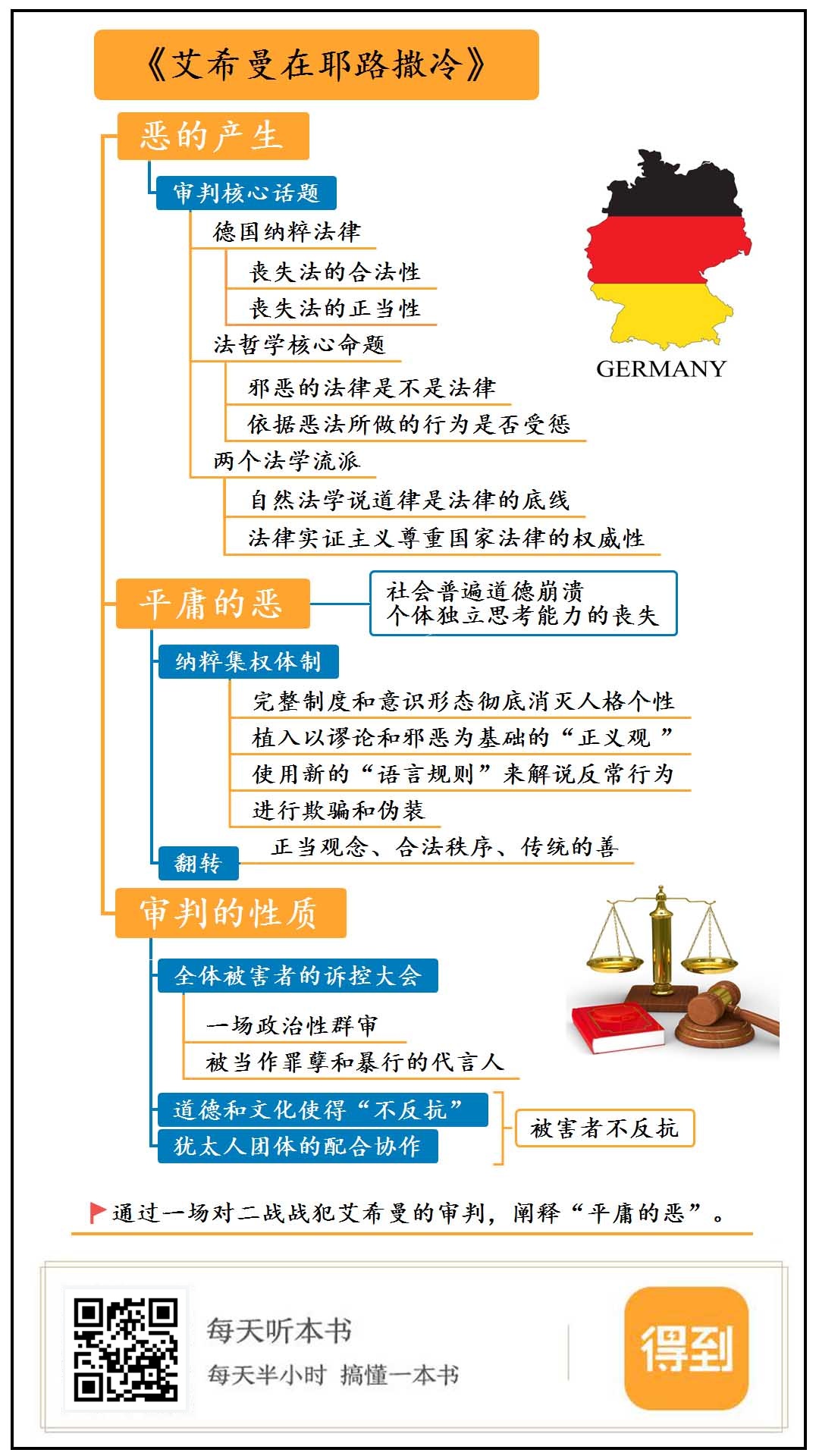

《艾希曼在耶路撒冷》 李红勃解读

《艾希曼在耶路撒冷》| 李红勃解读

关于作者

汉娜·阿伦特,美籍犹太裔政治理论家,20世纪最重要的政治哲学家之一,以极权主义的研究闻名西方思想界。阿伦特的著作涵盖了从极权主义到知识论等广泛领域,尤其关注权力的本质以及政治、直接民主、权威和极权主义等主题。她的研究对现代西方政治理论产生了深远影响,其代表作包括《极权主义的起源》《艾希曼在耶路撒冷》《人的境况》等。

关于本书

1961年,以色列的耶路撒冷地方法院对德国纳粹战犯、负责执行犹太人灭绝计划的党卫军军官阿道夫·艾希曼开展了一场漫长的审判。本书作者汉娜·阿伦特受美国《纽约客》杂志委派旁听了本次庭审,为该杂志撰写了五篇报告,这些报告后来被结集出版,就是《艾希曼在耶路撒冷》。由于阿伦特对艾希曼审判作出了不同于主流观点的分析,这本书遭到了犹太世界的广泛批评和抵制,在非犹太人世界,书中的观点也被人们反复提及,引发了长久而深刻的讨论。

核心内容

阿伦特详细记录了艾希曼一案审判的全过程,并对大量历史资料进行了深入分析,在此基础上提出了“平庸的恶”的概念。在作者看来,本案的被告艾希曼并非是狂暴的恶魔,他只是一个平凡、敬业、顺从的小公务员;他所有的恶行均根源于没有思想、盲目服从,他是一个被极权主义体制剥夺了个性和思考能力的人;他所犯下的罪应当受到追究,不能以“守法行为”或“国家行为”的借口得到赦免;但是,以色列主导的这场审判并不公正,它偏离了主题,把对艾希曼的个人审判变成了全体犹太受害者对反犹太主义历史的批判运动。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《艾希曼在耶路撒冷》,作者通过记录一场对二战战犯的审判,提出了一个意义深远的观点,那就是,恶具有平庸性,或者说世界上存在着平庸的恶。

怎么理解“平庸的恶”呢?我们普遍认为,邪恶是极端的,一个人会做出邪恶的事,肯定是因为他缺乏道德感。比如希特勒和纳粹军官就常会被人们描绘成是恶魔的化身,说他们完全没有人性。但是作者阿伦特认为,一个人不是想要做一个极恶之人才会实施暴行,恶行的发生很多时候可能仅仅来源于一个人的不思考。换句话说,这个人不是道德败坏或是心理变态,他只是屈服于自己的惰性,放弃了独立思考,而选择了无条件的顺从,这样的人同样会做出极恶的事情,这就是阿伦特所说的“平庸的恶”的含义。这个观点为我们提供了一个很好的维度去理解普通人的恶行是如何实施的。

那么,汉娜·阿伦特又是怎么得出这个结论的呢?这就要从一场特殊的审判说起了。我们都知道,二战期间纳粹集团对犹太人实施了惨无人道的民族大屠杀,战争结束后,许多重要的战犯在德国纽伦堡接受了审判。不过,这其中可不包括罪行累累的运输总指挥艾希曼。他在战时负责将成千上万的犹太人用火车运送到集中营,人称“死刑执行者”。而在战争结束后,艾希曼隐姓埋名,迅速逃往了阿根廷。让他没想到的是,战争结束十几年后,到了1960年的时候,他竟然被以色列的特工发现并逮捕。最终,1961年2月,他在耶路撒冷接受了审判。我们可想而知,选择在耶路撒冷举行,毫无疑问地会让这场审判上升为犹太人对纳粹的控诉大会。

这场审判很快成为了当时最具影响力的国际事件。阿伦特认为,她必须亲身参与到这次的事件中,因为她作为一名德国犹太人,是战争的直接受害者。阿伦特毛遂自荐,以美国《纽约客》杂志特派记者的身份,旁听了艾希曼的审讯。在审判进行的一年中,她记录下了所有的细节,并先后在《纽约客》上连载了五篇文章。1963年,她将文章集结,出版了这本《艾希曼在耶路撒冷》。

关于阿伦特,我再多介绍几句。她早年师从著名哲学家海德格尔,后来成为了一位政治理论家。她的著作除了这本《艾希曼在耶路撒冷》,还有《极权主义的起源》。后人把阿伦特评为20世纪最伟大的思想家之一。

接下来我会给你解读这本书中最主要的三个问题:平庸的恶是怎么发生的,这种恶的根源是什么,以及这场由以色列主导的审判是公正的吗?

让我们先看第一个问题,平庸的恶是怎么发生的?

德国纳粹战犯在接受审判时几乎都有一个相同的辩护理由,那就是自己当时的行为不过是在执行国家的命令和法律,而守法的行为不能构成犯罪。这个问题不仅是艾希曼一案的焦点,也是德国一系列纽伦堡审判中的核心话题。

在艾希曼看来,纳粹德国的法律是以元首的命令为核心的,而按照元首的命令行事是每一个守法公民的基本义务,况且自己还是一个党卫军军官,因此,正如他在法庭上一遍一遍重复的内容,自己只是在履行本分和承担责任,他不仅是在服从命令,甚至还是在遵守法律。在法庭的最后陈述时,艾希曼也说道:自己并非仇恨犹太人,也从没想过要成为人类的谋杀犯,自己的罪过仅仅在于服从,而服从曾经是备受称颂的美德。艾希曼的辩护律师也在接受采访时说道:“艾希曼认为自己在上帝面前有罪,而非法律面前。”确实,对于像艾希曼这样的人而言,他们的行为似乎也算正常。在那样的环境下,他们被灌输的观念就是“你要按照可能会得到元首赞同的方式行事”。因此,艾希曼曾经信誓旦旦地宣称,自己无意犯罪,终其一生都在遵守和践行着正常人的道德标准,严格按照道德所要求的义务行事。

艾希曼的辩护触及到了法哲学中一个核心的命题,那就是:邪恶的法律还是不是法律,依据恶法所做的个人行为是否应受到惩罚?这个问题是西方法学中一个重要命题,涉及到两个主要法学流派——自然法学说和法律实证主义之间的分歧。

自然法学说是源于古希腊的法学思想,类似中国古代的儒家思想。自然法学说认为,道德是法律的底线和标准,法律的合法性取决于法律的内容是否符合道德和人性标准,因此,任何违背人类道德底线的法律就是恶法,而恶法是非法无效的,公民没有义务去遵守。与这个说法对应的,则是法律实证主义的观点。法律实证主义强调尊重国家法律的权威性和效力。在这方看来,凡是国家立法机关制定的法律,就是合法有效的法律,他们反对用法律之外的道德标准对法律进行价值评价。在法律实证主义看来,即使一部法律的内容不合道德,即使人们对这个法律心怀不满,但这毫不影响法的实施,所有人都必须要遵守它。在纳粹时期,法律实证主义毫无疑问成为了官方支持的主流法律学说。

艾希曼和他律师的辩护也属于典型的法律实证主义观点。法律是国家制定的,它对所有公民都有约束力,那么自己参与灭绝犹太人的行动就是在执行上级的命令和国家的法律,因此,如果要说自己的行为是犯罪,那把自己变成罪犯的不是自己,而是国家法律。这样的观点再延伸下去,就能得出这样的结论,那就是我们不能要求一个小小的个人去承担那个时代和历史的责任,不能让个体去做替罪羊,因为他就生活在那个时代和国家下,他只能遵守和执行当时的国家法。第三帝国宪法专家特奥多尔·毛恩茨,曾在1943年的一篇文章中指出:“元首的命令……是当前法律的绝对核心。”所以,按照元首的命令去实施国家计划,就是在执行法律。

第三帝国灭绝犹太人的活动是在严密而精致的法律之下、由庞大的国家机器有序进行的。阿伦特指出,第三帝国这些法律层面的繁文缛节,不仅仅体现了德国人谨小慎微和全面彻底的性格,也为纳粹所作所为的合法性披上了一件漂亮的外衣。然而,在国家法律之外,每一个个体还会有良知和人性。也就是说,即使法律告诉你可以杀人,但出于我们每个人的良知,你也应该知道自己不可以杀人。因此,就像自然法学派所主张的那样,和我们人的良知无法兼容的、会让人在内心无法接受的和感到恐怖的法律,将不再是法律,将彻底失去法的合法性和正当性。

许多德国人,甚至包括纳粹在内,他们大部分人都倾向于不去杀人,不去抢劫,不去眼睁睁看着自己的邻居一个个踏上死亡列车,不去在残暴罪行中添一把柴成为帮凶。那么,真正可怕的是,像艾希曼这样的人,他们是如何克服了这种良知上的抵触和诱惑,而决绝地走上作恶的路呢?这就涉及到下一个问题,也就是本书的第二个问题:这种恶的根源是什么?

艾希曼曾经被人们描绘成一个“杀人恶魔”,他残暴、邪恶、反人性,具有虐待人格,对暴行充满了变态的满足感。总之,艾希曼身上的恶,是一种骨子里的、变态的恶。然而,从阅读审讯卷宗开始,到面对面冷眼观察坐在被告席上的艾希曼,阿伦特所看到的只是一个“中等身材、脑门半秃、近视眼、脖子干瘦”的中年男人。不仅如此,法院指派的多位心理学家都证明艾希曼的心理是非常正常的,他对待妻儿、父母、兄弟姐妹以及朋友的态度不仅正常,甚至值得称道。

因此,阿伦特发现,被人们描绘成一个十恶不赦的恶魔的这个人,实际上并不拥有深刻的个性,他基本上就是一个平凡无趣、近乎乏味的普通人,他的“个人素质是极为肤浅的”。所以,艾希曼身上的恶,并非极端或离奇的恶,而是一种平庸无奇的恶,简而言之,就是阿伦特所说的平庸之恶。那么,类似艾希曼这种平凡无奇的普通人,这种老黄牛似的、平庸的办公室罪犯,为什么能够制造出人类历史上罕见的惨剧?导致这种平庸之恶的根源在哪里呢?

在仔细研读了以色列警方对艾希曼所做的三千多页的审讯记录,以及冷静观察了艾希曼在法庭上的表现和回答之后,阿伦特逐步形成了一个结论,她认为艾希曼的平庸之恶的根源,就在于他的不思考,在于他缺乏反思和判断的能力,他是麻木而庸俗的,除了极权政府灌输给他的意识形态之外,他根本就没有对事物进行独立思考和评判的意识和能力。

在阿伦特看来,艾希曼这个人在骨子里既没有仇恨,也不癫狂,他并没有无尽的嗜血欲。在签发处死数万犹太人的命令时,他根本就不动脑子,他像机器一般顺从、麻木和不负责任。艾希曼不是天生的恶棍,也不具备那种成为恶棍的决心。除了不遗余力地追求升迁发迹,他根本就没有别的动机,就连这种不遗余力地追求升迁的动机本身也没什么罪,他肯定不会杀害他的上司而取代其位置。用大白话说,他只是从未意识到自己在做什么而已。

阿伦特指出,纳粹极权体制的可怕之处就在这里,它通过一套完整的制度和意识形态将每个人的人格个性彻底消灭,然后在他们头脑中植入一个以谬论和邪恶为基础的所谓正义观,这种正义观破环了人类正常的道德基础。除了保证忠诚的法律制度外,纳粹还通过使用新的语言规则来解说他们的反常行为,炮制了五花八门的概念体系来进行欺骗和伪装,比如“灭绝”“杀掉”“消灭”这些血腥的词语,都由“最终解决”“疏散”“安乐死”“特殊处理”来表达。在这样的极权体制下,个人人格被高度统一,个人成为庞大的国家机器上的零部件,从而盲目服从成为了最大的美德。正是这一套体制和话语,把艾希曼塑造成了一个顺从而冷漠的杀人机器。

在1945年5月8日德国战败那一天,艾希曼的内心充满了无助、迷茫和惶恐,他说:“我感觉到我将不得不过上没有领导、异常艰辛的个人生活,我将得不到来自任何人的任何指示,再不会有任务和命令指派给我,也没有可资参考的规章制度了。总之一句话,一种前所未闻的生活横在我的面前。”

孟子曾说,恻隐之心,人皆有之。那么作为普通人,当看到犹太女人、孩子、老人被一批一批屠杀时,艾希曼他们的良心会如何安放呢?阿伦特指出,在纳粹统治集团中,党卫队首领希姆莱最擅长解决这种良知的问题,他创造了大量的口号,比如“我的荣誉叫做忠诚”等等。当常人在面对生理折磨、产生本能的同情时,又该如何说服自己的良心呢?希姆莱设计的对策很简单也很有效:让这些本能转向,不再对他人,而是对自己产生同情。于是,人们不再说“我对这些犹太人做了多么可怕的事啊”,而是说“我得承受多大的痛苦才能完成这么可怕的任务!这任务给我造成了多么沉重的负担啊”。

最终,通过一套意识形态体系,纳粹成功地翻转了人们头脑中的合法秩序和正当观念,传统的善比如同情、仁慈被描述成了一种诱惑,而大多数德国人需要学会去抵制这种诱惑。在黑白颠倒的世界,艾希曼们慢慢不再觉得自己的行为是在行凶作恶。艾希曼在骨子里相信,为了伟大的目的,杀人根本不算什么。

阿伦特认为,平庸之恶的根源在于社会的普遍道德原则崩溃后,个体独立思考能力的丧失,从而使得一个社会没有了明辨是非的标准。因此,想要抵制这种恶,就要依靠个体在孤独中保持判断力,就像苏格拉底那样不断反省,进行自我批判和追问,这是一种自我与自己之间的无声对话,只有这样,才能唤醒并坚守我们内心的良知。

最后我们来回答本书提出的第三个问题,那就是这场由以色列主导的审判是公正的吗?

在阿伦特看来,在纳粹统治时期,犹太人确实是受害者,但也有很多犹太人站到了作恶者的队伍中去;在战后这场由以色列主导的艾希曼审判中,犹太人既是指控者,又成了审判者,这种身份混乱使得这场本应更有意义的审判变成了一场全体被害者的控诉大会。

阿伦特在书中指出这样一件事。1942年1月的万湖会议,启动了最终解决方案。会议之后,整个纳粹德国的官僚机器开始有序运作,外交部负责协调与占领国或协作政府的沟通,法律机构拟定了剥夺受害人国籍的条款,财政部和帝国银行准备好了接受巨额赃款的方案和设施,交通部负责安排运送犹太人到死亡集中营的交通工具。而在这整个过程中,犹太人团体也积极参与,他们没有抗议,没有拒绝,而是选择与纳粹当局进行合作。

艾希曼和他的下属将每节车厢拟装载人数报给犹太委员会元老,元老们再提交乘客名单给艾希曼。不仅如此,无论是在阿姆斯特丹还是华沙,在柏林还是布达佩斯,犹太官员们被委任去拟定人员及财产名单,负责分发红色星标,从被遣送者手中收取钱财作为交通费和灭绝费,监督清空公寓,协助警方抓捕犹太人,再把他们送上火车,把犹太社团的财产上交充公。总之,整个最终解决方案的执行,一直都有犹太人团体的筹划和配合。

在犹太团体的配合协作之外,犹太人的道德和文化使得他们如同温顺的绵羊,毫无反抗。他们非常顺从,积极登记姓名,填写大量表格,回答关于个人财产的问卷,然后到达集合地点,有序地踏上列车。纳粹还会对犹太人进行分类,德裔犹太人优先于外来犹太人,当兵犹太人优先于未当兵犹太人,犹太人甚至很享受这种等级,并以自己被列入更优等级而庆幸不已。简而言之,犹太人不仅仅是受害者而已,他们本身也参与了自我毁灭的行动。从整体上讲,犹太人这种温顺的传统道德和文化,源于他们千百年来居无定所的无根基状态;而从个体上讲,犹太人所做的一系列配合纳粹政府的行为,也可以被归结为阿伦特所说的另一种形态的不思考,也就是“受害者的不思考”。

对犹太人团体和元老们在纳粹屠杀中的言行提出批评之后,阿伦特还把矛头指向这场审判,她用一种纯粹的、几乎是冷酷的理性来质疑法庭审判的公平性。她指出,这场审判并不是一场单纯的个案审判,而是一场政治性的群众审判,审判的焦点几乎从一开始就发生了偏离。法庭本来应该审判的是艾希曼的个人行为,但最终的结果是,犹太人的悲剧成了万众瞩目的焦点,被审判的对象不再是玻璃间里那个脸色苍白的中年男人,而是德国人乃至整个人类中的反犹主义和种族主义。艾希曼不再是一个具体的人,而被迫成为了一个形象和符号,他成为了所有罪孽和暴行的代言人。

公诉人豪斯纳在法庭上指着艾希曼大骂:“是这个魔鬼造就了一切。”而且在庭审中,控方还多次举办新闻发布会并允许电视采访,甚至频繁地将视角转向观众。就这样,这场本来应该严肃的司法审判变成了一场秀,成了给犹太人、异教徒、以色列人、阿拉伯人上的一场课。尽管阿伦特对最终的死刑判决结果表示满意,但对审判的性质和过程还是表达了自己的质疑。她明确指出,司法正义要求最大程度的回避,允许悲痛但不要愤怒,尤其要杜绝那种犹太人成为万众焦点的快感,审判的目的应该是表现正义,而不是复仇以及展示耻辱。

总之,虽然自己本身就是纳粹反犹行动的受害者,但阿伦特的眼光却超出了对于种族和地方的认同,她着眼的不是受害者,而是行为本身,她关心的不是复仇,而是正义。在她看来,这场审判应该更加中立、专业和理性,焦点应该集中于具体案件而非宏大的政治或历史,最终,艾希曼应为他的“反人类罪”而不是“反犹太人罪”受审并受到惩罚。

在介绍了本书主要涉及的三个问题之后,我们有必要交代下这本书在过去半个世纪里的争议和影响。

其实,还在撰写阶段的时候,阿伦特就预感到自己的这本书有可能引发巨大的争议,但她还是低估了争议的激烈程度。阿伦特以平庸的恶来刻画艾希曼以及他所代表的极权主义的恶行,认为艾希曼作恶是出于他的不思考,这个观点让很多人尤其是犹太人无法接受。阿伦特还在书中强调犹太内奸与艾希曼的勾结合作关系,以及她对以色列法庭审判合法性不足的批评,在整个犹太人社会都引起了轩然大波,也彻底激怒了以色列这个新兴的犹太国家。

阿伦特从此被打上了“自我憎恨的犹太人”的标记,这个美国籍犹太女人成了整个犹太世界的公敌,甚至有多年老友都和她绝交。有多个犹太组织雇佣学者来对她的作品进行拉网式阅读,努力在其中找出错误以便对她进行批判。她年轻时与大自己很多岁的德国哲学家海德格尔的情感私生活也被人拿出来展示和评价,她被描绘成一个被纳粹老教授、有两个孩子的已婚老男人色诱的笨女人。

面对来自各方对于自己作品的抨击,阿伦特在十几年后承认,此前书中的一些表述确实有误或者夸张,尤其对于“平庸之恶”这个被人误解和标签化的概念的使用,她表示道歉。但对于自己不爱犹太人甚至憎恨犹太人的指控,阿伦特并不在意,她的回应是:“我从来不会爱上一个抽象的民族,我只会爱我的朋友们,那是我唯一能爱的。”

如果说耶路撒冷审判是对战犯艾希曼的一次法律审判,那么,阿伦特的这本书则是对催生和容忍纳粹暴行的德国、犹太社会乃至全人类的一场精神、伦理审判。阿伦特深刻地指出,缺乏独立的思考能力,缺乏对于善恶的分辨,缺乏追逐善和抵制恶的行动,将会使得每个普通的个体也能犯下滔天之罪,而当所有的普通人都在行平庸之恶却不自知时,无疑会将人类引入万劫不复的地狱。阿伦特提醒我们,必须拥有健康的灵魂,必须用理性指导心灵,必须让思考和行动建立联系,必须使得集体之中的个体不是机器而是独立的生命意义的主体,每个人都要学会思考,做正确判断,行正当之事,只有这样,人类才可以真正从过往的罪孽与灾难中吸取教训,走上捍卫个人尊严的道路。

撰稿:李红勃脑图:摩西脑图工作室转述:成亚

划重点

1.艾希曼身上的恶,并非极端或离奇的恶,而是一种平庸无奇的恶,简而言之,就是阿伦特所说的平庸之恶。

2.阿伦特的眼光却超出了对于种族和地方的认同,她着眼的不是受害者,而是行为本身,她关心的不是复仇,而是正义。