《自我的界限》 曹星原解读

《自我的界限》| 曹星原解读

关于作者

文以诚(Richard Vinograd),美国斯坦福大学艺术史系主任、教授,著名的中国画研究专家,主攻方向为明代艺术史。博士论文主要论述王蒙的《青卞隐居图》及其绘画风格的演变。著有《二十世纪山水画研究文集》《中国艺术和文化》等。

关于本书

这本书主要研究明清时期的肖像画,通过辅助画作题字、画论和文献等文本资料来探究其功能和重要性,来细察隐藏在背后的观念革新和文化身份的认同。

核心内容

文以诚描述了中国古代肖像画的一系列变化,透过肖像画的变化,阐明历史和文化转型的力度。他为我们描绘了一个在文化上有序、得体而优雅的世界,一个中国绘画、中国文化建立的世界,然后通过绘画和时代的联系,把这个有序优雅的世界,过渡到了无常的历史和现实之中。

你好,我是曹星原,欢迎每天读本书。今天我要为你解读一本讲中国古代绘画的书,名字叫《自我的界限》,它的副标题是:1600-1900年的中国肖像画。1600年到1900年,在中国历史上,是明万历年间到晚清这段时间。这本书讲的,就是中国明清时期的肖像画。

熟悉中国美术的人应该知道,在中国绘画里,山水画才是主流,肖像画,是放在祭坛等等场合的画像,有点像今天我们的照片,更多是功能性的。

既然这样,作者为什么要专门研究中国肖像画呢?

这就要说到作者的独特发现了,在他看来,肖像画是理解中国古代文化的一个独特窗口。

这本书的作者叫文以诚,是中国美术史研究的大家。他曾经是我的老师,在准备解读这本书的时候,我给文老师打了一个电话,请他专门为得到用户讲讲,他为什么要写这本书。他是这么回答的:他写这本书,是为了探索中国古代肖像画的多元性,呈现它们的重要性。这些肖像画有一些典型特点,它们画的大部分都是文人,或者文化圈子里的人,作品上一般都有一段表达心情的文字,也就是题跋。而且,这些肖像画不是功能性的,而是要表达某种思想。有些肖像画,展现了主题和画家的关系,另一些展现了画中主角多重社会身份和文化角色。

相信你应该体会到了,文以诚看似是在研究肖像画这种艺术形式,但是他真正要关注的,是中国古代文化的特点。在美术史领域,这类研究叫做社会美术史。近年来,社会美术史是美术史研究比较热的方向,很多研究者都在做,但是有些人的思路就比较简单。他们会先给你讲讲明代社会怎么样了,那个时候的画家画了什么,和当时的政策有什么关系等等。他们怎么知道的呢?都是推测而已。

文以诚不是这样。他能够把美术史贴切地放到社会环境中研究,能够把深奥的理论糅在对绘画作品的解读当中。不过,这也带来了一个不太好的影响。很多读者不熟悉这种用社会学分析作品的方式,在阅读他的书的时候,就不是特别理解他的论述。

所以,我希望能通过这期解读,带你一起从内行的视角读懂这部有见地的中国美术研究著作,同时也理解明清时期的肖像画,这个中国独特的文化现象。

下面,我会分两部分来为你解读这本书。

第一部分,我们先来给你勾勒一个全景图,看看作者认为中国古代肖像画的发展有什么规律。理解了这一点,你就会明白作者为什么说明清的肖像画是一个独特的文化现象。

第二部分,我要带你欣赏几幅明清时期有代表性的肖像画,看看它们有什么特点,同时讲一下这本书的核心观点。在这部分,我会重点分析几幅肖像画。这几幅作品,我也为你放在文稿中了,感兴趣的话,你也可欣赏一下这幅作品。

好,下面我们就开始讲这本书。我们说了,文以诚在这本书里,要研究的是明万历年间到晚清这段时间中国的肖像画,他认为这个时期的中国肖像画,放在全世界的美术史里来看,都是一个独特的文化现象。

为了说明这个观点,他先为我们勾勒了一个时空坐标系。在空间上,他是拿这段时间的肖像画和西方做了个对比;在时间上,他拿这段时间的肖像画和中国过去的肖像画做了个对比。然后他得出了一个结论,不管是中国1600年以前的肖像,还是西方古代的肖像,大多是正式肖像画。这些肖像画是功能性的,一定要用在某些特定的场合,就像我们今天拍的证件照、职业照。这样一比较,明清时期肖像画的特点就出来了,用文以诚的话说,它们是“非正式”的肖像画。

这是什么意思呢?

要理解“非正式”的肖像画,我们得先明白什么是正式的肖像画。正式肖像画最重要的特点,就是逼真,也就是画得像。画得像,是为了让其他人看到这幅画像的时候,就感觉好像见到真人一样。

我想到一个很有意思的故事,刚好能帮你更直观地体会这一点。我在加州大学伯克利分校区读硕士的时候,有人给我推荐了一个兼职工作,帮助学校亚洲研究的领导翻译中文文献。这个领导经常很忙,平时见不到他,他都是用电话发号施令,亚洲研究所的其他人也经常找不到他。这帮人很淘气,他们放大了一张这位领导的照片,放在椅子上。你走进他的办公室的时候,就会有一种他好像在场的错觉。你会有一种错觉,他好像就坐在椅子上,但是他其实不在。

文以诚说,正式的肖像画,就是要故意营造出一种人物好像在场的错觉。

这种正式的肖像画,一般都以礼仪或者纪念为目的,强调画中人物的地位。比如说皇上的像,或者一个著名禅宗法师的像,还有祖宗像。

如果你看过这类画像,你可能会觉,这些肖像画看起来都很像,一般都是人物在画面中间,正襟危坐,眼睛直视前方,好像在看着看画的人。不过,细细去比较之后,我们就会发现,在中国历史的不同时期,正式肖像画的风格、特点也都不太一样。文以诚总结说,总体来看,中国古代肖像画的发展有一个潜在的线索,就是从正式向非正式逐渐过渡。具体来说,就是肖像画中刻画人物个性和心理的成分越来越多了。

我们来简单梳理一下这个过程:

要谈中国古代肖像画,一般会从汉代说起。汉代的肖像画大多是正式的,不过,也会有例外。我们都听过昭君出塞的故事。故事里说,王昭君因为画师毛延寿把她画得不漂亮,最后不得不远嫁给匈奴。你看,这张肖像画的虽然是王昭君,但画得不像王昭君,把她丑化了。这就是对正式肖像画“逼真”这个特点的背叛。故事当然不是全是真的,但是它能帮我们体会到,在正式的肖像画之外,怎么演变出了非正式的肖像画。

王昭君的画像只是个例,到了魏晋时期,类似的例子就多了。我记得南京有一个南朝的墓葬,里面有竹林七贤的画像。画像上,有的人醉得不像样,有的人在那儿弹着乐器,还有的人没有穿鞋子,没有戴帽子,头发也是有点乱的。这些肖像就不一定逼真,它们更注重表现人物的个性。非正式肖像画的第一个特点已经出现了。

到了唐代,肖像画依然是正式的比较多,特别强调人物的社会身份。而从唐代到五代,肖像画有了一个重大的变化,就是开始刻画人物的心理,比如著名的《韩熙载夜宴图》。你大概听说过这张画的故事,它是皇帝派人去偷窥韩熙载的生活,然后做的记录。在这幅画里,画师借助人物的动态、表情、环境等等因素,细腻地描绘了韩熙载的心理。最典型的一点就是,画中的人物没有看我们,而是在看着画里其他的人。他们有很多眼神的交汇,你自然会好奇,他们在想什么,在说什么。你看,非正式肖像画的第二个特点也出现了。

这种趋势逐渐发展,到了明万历年间,非正式肖像画就多了起来,成了一种文化现象。

非正式肖像画,在中国古人那里,叫人物画,有时也叫行乐图(行是行走的行,乐是乐观的乐)。它们跟正式肖像画最大的不同,就是不是功能性的,没有特定的用处。

我来打个比方。现在,我要为你画一张肖像。但是,我不是让你摆好姿势坐在那里,就像拍正装照那样。我只是跟你聊天,然后我画我们俩坐在这里一起聊天的状态。我们俩相遇了,我和你聊天,就是你我之间的一个事件。我画的不只是你,也是这个事件。

这样,你就能理解这本书里一个很重要的观点了。文以诚说,这些非正式肖像画是一个个社会事件。他说,这本书研究这些非正式的肖像画,其实是对社会事件的研究,对社会文化的研究。

为什么非正式肖像画能有这样的作用呢?

非正式的肖像画,不是要营造一种这个人在场的感觉,它的目的是刻画。它们不只要告诉你被画的人是谁,是什么身份,还要表达画家和被画的人之间有关系,被画的人的身份、意识、文化、环境等等。你可以这么理解,画家是要在画中塑造一个人物。当你看这张画的时候,你就和这个人物相遇了,在相遇的那一刹那,是一种人和人之间的沟通。

我来假设一个情况,作为例子。假设有一天,我和作家莫言喝茶聊天,一边聊,一边给他画肖像。虽然我画的是莫言,但是我会在画上写:某年某月某日,莫言来我家,或者我去莫言家,谈到某些事情,我给他画了这么一张像。我画这张肖像,不是为了表明他的地位,他获得过诺贝尔文学奖。某种意义上说,我是把我和莫言的相遇这个事件画成了一张画,我画的是这个事件,还有我和他的关系。

文以诚说,明清的画家这样画人物,就是在对抗过去塑造完美典范的那种正式的肖像画。在1600年以前,肖像画主要的目的是要塑造一个完美的人物。通过肖像画,把人物纳入符合他社会地位和身份的框架当中。这样画出来的人物,没有真正的“自我”,而是社会期待的形象。比如,如果是给莫言画一张正式的肖像画,就要画一张配得上诺贝尔文学奖得主这个身份的肖像画,肯定不会画和他喝茶聊天的状态。

说到这里,自然就会产生一个疑问,为什么会有这样的变化呢?为什么非正式肖像画在明代中后期突然流行,成了一种文化现象呢?这就要回到当时的社会思想中找原因了。

用我们现在的话说,当时的思想里,个人主义思潮兴起了。这个地方一定要注意,这是中国了不起的地方,这么早,在明代,也就是王阳明那个时期,类似我们今天说的个人主义的思想就兴起了,艺术当然也要跟上。文以诚说,肖像画就成为传达自我参与意识,建构自我形象的方法。

你可以这么理解,肖像画成了一种表达新思想的革新手段。画家通过它来刻画自己,寻找自我身份的界限。

接下来第二部分,我想带你一起,欣赏几幅明清时期重要的非正式肖像画。文以诚正是通过分析这些作品,说明了他的核心观点:非正式肖像画不是像拍照片那样逼真地展现人物,而是用绘画塑造一个处在特定历史情境中的人物,让他定格在历史中。

非正式肖像画开始流行,有一个人功不可没,就是明代画家陈洪绶。现在来看,陈洪绶的成功之处,是改造了过去的肖像画。他会把文学中的人物、历史上的圣贤,都画到他的肖像画里面,相当于是用自己的方式,重新解读这些人物。

带着这个思路来看,你就会明白,陈洪绶的自画像也是一样,是一种对自我的解读。他经常在自画像里,把自己描绘得很忧郁。今天来看,这好像没什么,但是在当时,这可是一个重大突破,陈洪绶突破了正式肖像画的限制,把情绪投射到作品里。他的肖像画,体现的不是人物的社会身份,而是人物个性和心理的折射。

陈洪绶突破了正式肖像画的限制,对后来的画家有示范意义。我们再来说一张画,叫《尚友图》。作画的人是明代画家项圣谟,他的爷爷是明代著名的收藏家、鉴定家项元汴。项圣谟对仕途毫不上心,一心专注书画。后来,明朝灭亡,项圣谟就把他对改朝换代的悲愤的心情,都画进了肖像画里。

《尚友图》里一共画了五个人,这五个人都是项圣谟的朋友,也是当时有名的文人,比如董其昌。他们一起坐在那儿,是一个群像。文以诚发现,这个群像其实是虚构的。因为在项圣谟画这张像的时候,这五个人里有三个人已经不在世了,只有项圣谟本人和另外一个姓鲁的人还在世。所以,这张画像看起来好像是给几个在场的人画了一张画像,但其实呢,它表达的是对朋友的追思。这种追思,又可以追溯到他们曾经在一起的时候,明朝还在的时候。这样你就懂了,项圣谟是通过这张画,隐晦地表达自己对社会、政治的一种态度。

我们知道,中国历史上,明代灭亡,清朝建立,对当时的文人士大夫来说就像天塌下来一样,这种感受,成为一种普遍心理,也反映到了刚刚兴起的非正式肖像画中。

这样做的画家还有很多。可以说,当时的画家好像很有默契地,都选择用肖像画来隐晦地表达自己对明清易代的态度。包括明末清初很有名的几位画家,比如髡残、石涛,还是八大山人。他们的自画像,画都是一种相似的情境。在画中,他们都是逃亡的人,在挣扎中求生。这样的自画像放在一起来看,其实就是这群人对自己的身份和境遇的一种评价和界定。

你看,从陈洪绶到八大山人,文以诚已经不只是在讨论肖像画,他是通过肖像画,给你勾勒明清易代这段时间里的文人图谱。这个图谱,一方面反映了社会历史的重大变化,一方面反映了文人的心灵状态。建立了这样的联系,我们就会明白,正是因为这样的历史环境,导致了这样的心灵状态,才带来了这样的肖像画,带来了中国肖像画的鼎盛时期。

那后来呢?清代,尤其是乾隆时期,肖像画其实非常多,但是,文以诚并不想多做讨论,他一点都不客气地说,这个时期肖像画又倒退了,变得非常公式化。

为什么会这样呢?简单说,到了清代,各种各样的绘画的技巧都已经被前人用完了。无论是通过作品虚构一些故事、轶事、神话、小说、借古讽今,还是突显人物个性,以前的画家全都试过了。所以清代画家很难再找到什么突破口,只能画很多公式化的作品。比如当时在扬州活跃的一批画家,他们会画一些小说里英雄人物的肖像画,但是作品其实没有特别之处。

在这个时期,文以诚只着重说了一幅画,就是扬州八怪之一罗聘画的清代文人袁枚的画像。

这张画里,袁枚站在画的中间,但是姿态跟正式肖像画完全不一样,一只手举着花。身子微微朝左,脸是向右的,眼睛眯缝着,不知道在看什么。在文以诚眼里,罗聘画的《袁枚》有非常重要的历史意义。罗聘画袁枚,是把袁枚这个人物嵌入美术史的情境里,同时也把袁枚这个剧作家、小说家放到了历史的情境里。在这张画里,你能读出很多层次的内涵,有袁枚对自己的认识,有公众对袁枚的认识,还有画家对袁枚的认识,以及画家对袁枚自己和其他人怎么看待袁枚的认识,这么多复杂的文化层面,都在这一张画中展现出来了。

这么说可能还是有点抽象,你可以想象一下,在拍历史剧的时候,演员需要演曹操、刘备这样的历史人物。一个成功的表演,你既能从中看到大多人对这个历史人物的认识,也能感受到表演者对这个历史人物的独到见解,是不是?这就是一个人物身上呈现的多个文化层面。在文以诚看来,这才是肖像画的真谛。这张作品,让袁枚这个人物的形象,定格在了历史中。用文以诚的话说,这就叫角色再现。

再进一步说,画家罗聘在画的题跋中表达了他对袁枚的理解,袁枚自己也写了题跋,表达了他对罗聘这张画的理解。而且,作为后来的观看者,我们也同样可以继续点评这张肖像。这样看来,伟大的作品永远都不会完成,因为后来所有人的点评、理解,都可以成为这件作品的一部分。文以诚在书中不止一次地强调了这一点,这也是这本书里最精彩的部分。

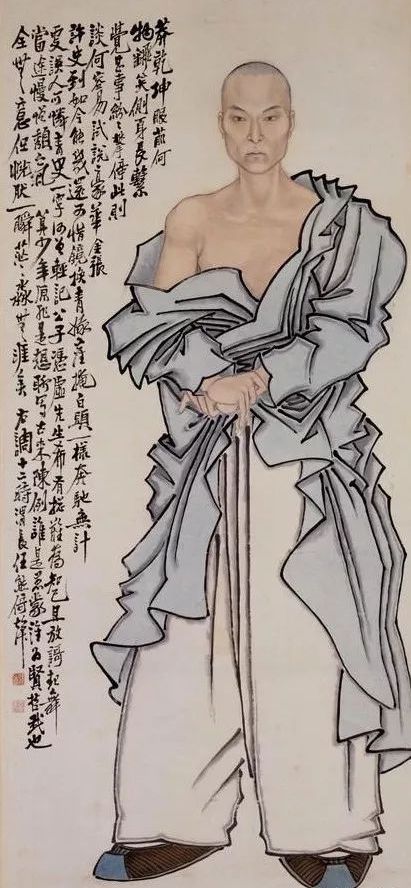

在这本书的最后,文以诚讲到了晚清的肖像画。在他看来,是晚清画家任熊和任伯年这叔侄两人,完成了肖像画最后的突破。任熊的突破,是因为他的一张自画像。

在这张画里,任熊画的是自己年轻时候的样子。他表情严肃地站在那里,双手交叉放在胸前,一点都不像个画家,更像是一个黄飞鸿那样有功夫的武士。任熊生活在晚清,我们知道,晚清的中国内忧外患、政府无能,很多人都认为,在这张画里任熊把自己画得像武士一样,体现出强烈的爱国情怀。文以诚也同意这种看法,不过他还看到了另外一层有意思的地方。任熊的自画像,画的是自己年轻的时候。中国历史上,好像没有人这样做过。所以,任熊给年轻的自己画这张肖像,本身就是一个挑战。再进一步说,他又把自己画得有点像个武士,血气方刚、咄咄逼人,带有挑衅的感觉。你想想,之前的肖像画,主角一般都是文人自己。这就说明任熊完全抛开了之前肖像画的束缚,他要彻底颠覆之前的肖像画模式。

说到任熊,就不能不提到他的晚辈任伯年。文以诚重点讲了任伯年画的一系列吴昌硕的肖像。吴昌硕比任伯年小几岁,当过官,后来辞官到上海卖画为生,跟当时已经很有名的任伯年成为朋友。任伯年画了很多吴昌硕的肖像,这些作品带有调侃、戏谑的意味。有一张画叫《寒酸尉》,生动地描绘了吴昌硕当官的那种落魄的状态。

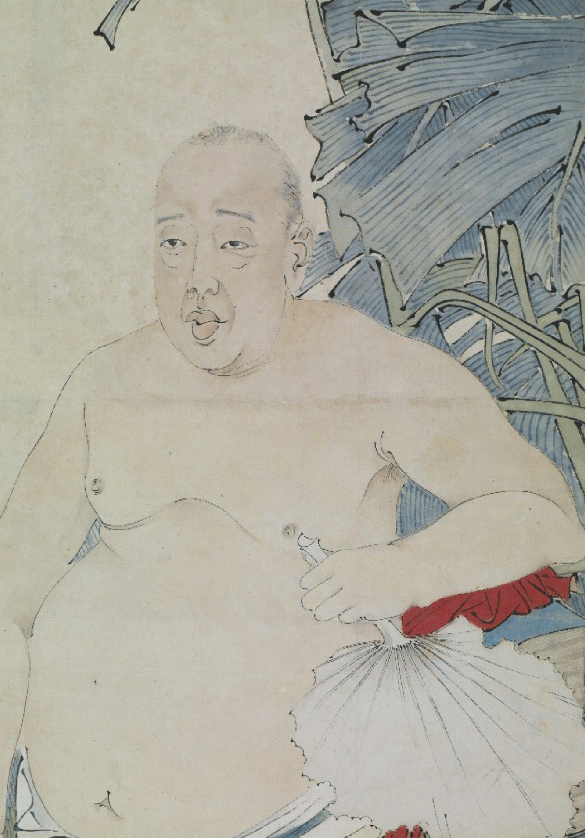

更有趣的是一幅叫《蕉荫纳凉图》的作品。

画中的吴昌硕袒胸露背,拿着一把芭蕉扇,在芭蕉树下纳凉。任伯年把吴昌硕画得胖乎乎的,你可以到文稿中看一下这张画,你会觉得吴昌硕的样子,很有意思,很好笑。这样的调侃,一定得是很亲密的人才敢。文以诚说,吴昌硕和任伯年的关系非常复杂,吴昌硕有社会地位,他是当官的,任伯年没有。吴昌硕的书法非常有名,任伯年的绘画也非常有名。他们俩在这一点上,不相上下,旗鼓相当。所以他们的关系既是密切的朋友,同时又互相敬重。正是因为他们互相敬重,关系又密切,所以,就敢在画里相互调侃。

任伯年画的不仅是一个胖子,他画的是上海画坛的一位重要人物以及他的圈子。这是对一类人、一个文化圈子的刻画。在这张画里,我们能感受到这个文化圈子的氛围,你能看到他们相互的依附,相互的提携,相互的敬重,还有相互的调侃。就这样,任伯年进一步颠覆了之前肖像画的模式,也是古代中国肖像画最后的突破。

好,《自我的界限》这本书,就讲到这里。这是一本非常好的书,不仅是因为文以诚是我的老师,即便他不是我的老师,我也非常推崇这本书。

在这本书里,文以诚描述了中国古代肖像画的一系列变化,透过肖像画的变化,阐明历史和文化转型的力度。他为我们描绘了一个在文化上有序、得体而优雅的世界,一个中国绘画、中国文化建立的世界,然后通过绘画和时代的联系,把这个有序优雅的世界,过渡到了无常的历史和现实之中。

撰稿、转述:曹星原 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.肖像画成为传达自我参与意识,建构自我形象的方法。肖像画成了一种表达新思想的革新手段。画家通过它来刻画自己,寻找自我身份的界限。

2.中国历史上,明代灭亡,清朝建立,对当时的文人士大夫来说就像天塌下来一样,这种感受,成为一种普遍心理,也反映到了刚刚兴起的非正式肖像画中。

3.伟大的作品永远都不会完成,因为后来所有人的点评、理解,都会成为这件作品的一部分。