《老鼠、虱子和历史》 曲飞工作室解读

《老鼠、虱子和历史》| 曲飞工作室解读

关于作者

汉斯·辛瑟尔是美国著名细菌学家和免疫学家,是研究传染病斑疹伤寒的权威,斑疹伤寒疫苗的主要研发人之一。他主导的实验室培养出两位诺贝尔医学奖得主,中国著名微生物学家汤飞凡、谢少文等也是他的学生。同时辛瑟尔还是文学硕士,本书就是他的科普代表作。

关于本书

这本书是最早论述“传染病对人类历史影响”的专著之一,既能让我们看到传染病对于人类历史的巨大影响,更帮我们认清这背后的微观世界的演化历程。

核心内容

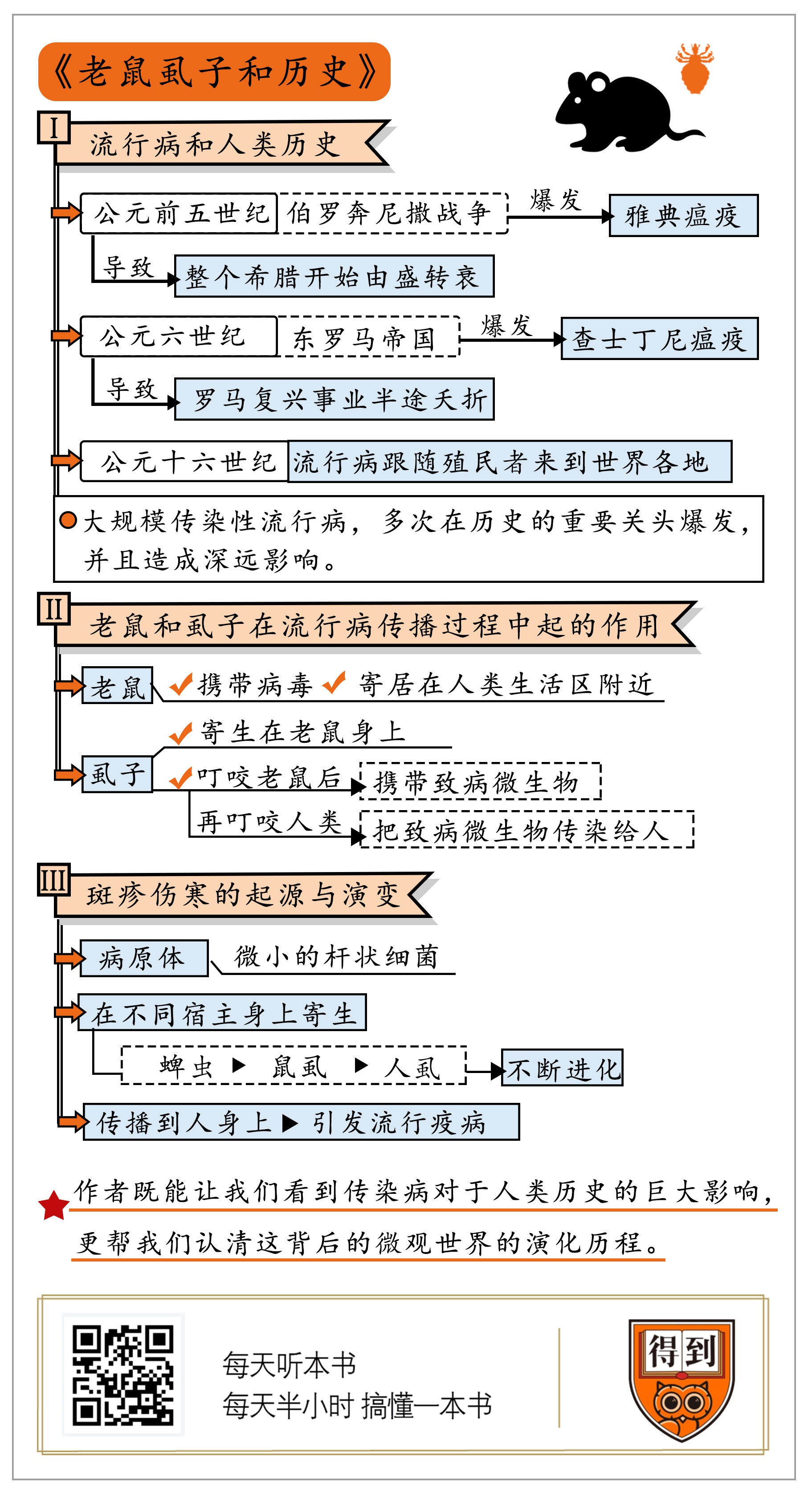

第一部分:流行病和人类历史。我会通过几个例子,带你看看传染性流行病曾经对历史产生过哪些重大影响。

第二部分:老鼠和虱子在流行病传播过程中起的作用。这部分我会给你讲讲这两种生物与人类的共生史,看看为什么我们在过去几千年里总是难以摆脱它们的困扰,它们又给我们人类造成过哪些伤害。

第三部分:斑疹伤寒的起源与演变。斑疹伤寒是本书作者辛瑟尔毕生研究的对象,这也是一个极好的样本,可以让我们看到传染性流行病的真正起源,并且揭示这个看不见的敌人的秘密。

你好,欢迎每天听本书。

本期要解读的书名字叫做《老鼠虱子和历史》。书名里的虱子,不是百兽之王狮子,而是那种会叮咬人的小寄生虫虱子。因为卫生条件的进步,今天我们生活中已经基本看不到虱子,也很少见到老鼠了,但这种小动物、小寄生虫跟我们人类伴生的历史却相当久远,并且曾经给我们造成了难以想象的重大影响。这就是这本书将要告诉我们的。

关于这本书,首先值得一提的是它的作者:德高望重的美国生物学家汉斯·辛瑟尔博士。关于他的生平,其实就值得写一本书。

辛瑟尔1878年生于纽约,少年时代爱好文学,想当作家。但是20岁的时候美西战争爆发,他应征入伍,这场战争,美国阵亡三千多人,但只有十分之一是死于战场,其他都是死于黄热病。这段经历让辛瑟尔对生物医学萌生兴趣,此后他文理兼修,1903年他获得了哥伦比亚大学医学博士学位,同时也获得了文学硕士学位。

之后,辛瑟尔博士在哥伦比亚大学和哈佛大学任职,专攻细菌学和免疫学。他在医学方面的成就,我就讲两条:第一,两位诺贝尔医学奖得主曾经上过他的课,或是曾在他主管的研究机构里任职;第二,斑疹伤寒症的学名叫“布-辛氏病”,这布辛二字中“布”指的是1896年第一位确诊该疾病的美国医生布里尔,“辛”指的就是辛瑟尔,这个命名就是为了以纪念他们二人在这个领域的杰出贡献。

而至于辛瑟尔文史方面的水平,这本《老鼠、虱子和历史》就是集中体现。

这是一本生物视角的历史,出版于1935年,讲述了人类的主要敌人——传染病从古代到20世纪的变迁史。既能让我们看到传染病对于人类历史的巨大影响,更帮我们认清这背后的微观世界的演化历程。

而且全书风格幽默,叙述行云流水,毫无医学专著的门槛,所以该书出版后,一度洛阳纸贵,今天仍然被数十位哈佛教授联合推荐,并且是比尔·盖茨至今仍然反复重读的爱书。

下面,我将分三个主要方面为你讲解这本书。分别是:

第一部分:流行病和人类历史。我会通过几个例子,带你看看传染性流行病曾经对历史产生过哪些重大影响。

第二部分:老鼠和虱子在流行病传播过程中起的作用。这部分我会给你讲讲这两种生物与人类的共生史,看看为什么我们在过去几千年里总是难以摆脱它们的困扰,它们又给我们人类造成过哪些伤害。

第三部分:斑疹伤寒的起源与演变。斑疹伤寒是本书作者辛瑟尔毕生研究的对象,这也是一个极好的样本,可以让我们看到传染性流行病的真正起源,并且揭示这个看不见的敌人的秘密。

此外,我还会在机尾谈谈本书的研究方法,看看它有哪些开创性的意义,这也将进一步帮你了解,为什么这本年代有些久远的书,在今天仍然是值得你读的经典之作。

疾病的种类很多,对疾病的分类方法也很多,依据发病原因,我们可以粗略地把病分为传染性的和非传染性的。

非传染性的疾病,比如心脏病、糖尿病,以及一些精神疾病,你不会因为跟患者接触而染上这些病症;而传染病,顾名思义,会在人群以及不同的生物群体之间传播。传染病是由特定病原微生物引起的,当细菌或者病毒侵入人体,免疫系统又没有及时消灭它们的话,人就生病了,当病原体通过传播的方式,从一个人到另外一个人、甚至一群人身上的时候,一场传染性流行病就爆发了。

在这我们还要补充一点,本书中把传染性流行病都简称为流行病,其实这两者虽然有很大的交集,但并不完全等同,不是所有的流行病都有传染性,比如航海时代,海员经常大面积患上的坏血病,就不会传染,所以“流行病”和“传染性流行病”严格来说是两个概念。为了简便,我们下面提到“流行病”,指的都是传染性流行病,就不一一强调了。

虽然很多流行病是近现代才被发现、命名的,但它们的历史其实相当悠久,可能从打人类出现,就跟我们如影随形。在历史上,流行病更产生过很多重大影响,甚至在一些重要关头直接决定过历史的走势。

下面,我们通过本书提供的几个例子,来看看大规模传染性流行病是怎么折腾人类的。

最早有明确记载的大规模传染性流行疾病,是在伯罗奔尼撒战争中爆发的雅典瘟疫。

伯罗奔尼撒战争,发生在公元前5世纪,希腊最大的两个城邦雅典和斯巴达,以及它们各自的追随者,为争夺希腊世界的最高权力展开大战,战争前后持续了将近三十年,是当时西方世界最重大的事件。

本来这两方是旗鼓相当的,但是在公元前430年的初夏,战争的第一阶段,雅典城忽然闹起瘟疫,最初的症状表现为头疼、眼睛红肿,接着就会出现舌头和喉咙发炎,之后还会精神错乱,一般在发病后不到十天,患者就会死亡,就算侥幸活了下来,身体也会极度虚弱。有些人甚至会失明,或者失忆。因为疫情,雅典人无力对付打到家门口的斯巴达人,从此落了下风。

后来的调查显示,这场瘟疫的病源来自非洲的埃塞俄比亚,已经在北非的埃及和利比亚泛滥,并且通过爱琴海上往来的商船,被传播到了希腊。瘟疫加上战争,给繁荣的古希腊带来了前所未有的破坏,整个希腊开始由盛转衰。

下一场左右历史进程的瘟疫,是公元六世纪的查士丁尼瘟疫。

查士丁尼是东罗马帝国的皇帝,当时西罗马帝国已经灭亡了半个多世纪,罗马的故土被日耳曼各蛮族占据,查士丁尼前半生励精图治,志在光复西罗马,重建统一的罗马帝国。但正当查士丁尼的将军们在西欧和北非节节胜利的时候,公元541,东罗马帝国的领地埃及爆发瘟疫,并很快传播到首都君士坦丁堡,就是今天的土耳其伊斯坦布尔。

关于这场疫情,我在这里念一段英国历史学家爱德华·吉本在《罗马帝国衰亡史》里的描述:“我们无法确定具体的死亡人数,我只知道,在三个月的时间里,君士坦丁堡每天有一万人死去,东部很多城市都成了空城,在意大利的很多地区,庄稼和葡萄枯萎在田间无人问津,战争、瘟疫和饥荒的三重蹂躏,让查士丁尼皇帝的统治备受诟病。”

这就是查士丁尼瘟疫,它让罗马的复兴事业半途夭折,查士丁尼因此意志消沉,丧失了雄心。这场瘟疫一直持续到了公元七世纪初,据估计,这期间欧洲损失了将近一半的人口。甚至有学者分析,七世纪阿拉伯帝国崛起后能够迅速把东罗马的势力赶出中东,也要归因于欧洲人还没从查士丁尼瘟疫的伤害中恢复元气。

后世考证,“查士丁尼瘟疫”就是一场鼠疫。

到了16世纪,随着地理大发现,人类活动交流的半径大大增加,流行病也随之跨过大洋,跟着殖民者来到世界各地。

1520年,西班牙征服者科尔特斯只带了大约两千名手下,就征服了拥有上百万人口的阿兹特克人,立下头功的不是欧洲人的军事技术优势,而是传染病天花,中美洲居民从未接触过这种病,西班牙人却已经对天花有一定的免疫力,天花和后来的肺结核、麻疹、猩红热等“生物武器”一道,不仅帮助西班牙人消灭了大量印第安人,还最终摧垮了印第安人的作战意志。

流行病决定战争成败的例子还有很多,作者还提到,从中世纪的十字军东征,到拿破仑莱比锡会战的失败,都受到过瘟疫的影响,这些例子我们就不一一列举了。

好,我们总结一下上面提到的这几次疫情。它们有两个共同特点:第一,都是伴随着战争;第二,都是跨地区的长距离传播,比如前两个例子当中,疾病都是从非洲传到了希腊以及东欧地区,第三个例子更是直接传过了大西洋。

为什么瘟疫总是伴随着战争?瘟疫又是怎么在相隔久远的地区之间传播的呢?这叫要说到本书当的两个主角老鼠和虱子了,第二部分当中呢,我们就来介绍一下它们和流行病的关系。

我们先来说老鼠,虽然不受人类待见,但老鼠其实可以算是离我们的生活最近的动物之一。

老鼠的生活非常依赖人类,科学家通过对冰河时期人类活动遗址的研究发现,最晚在一两万年之前,老鼠就和人类共同生活了。人类的粮食仓储,以及生活垃圾,都是老鼠的食物来源,而且它们生命力顽强,不挑食,能打洞,会游泳,有初级的社会组织,还有超强的繁殖力,简直是十八般武艺样样精通。

老鼠个头小动作快,很容易藏匿不被发现,所以,我们身边究竟有多少老鼠,这个问题从来都没法真正统计清。15世纪,德国老鼠泛滥成灾,为了鼓励灭鼠,法兰克福的领主干脆规定,用老鼠尾巴来缴税,每年要上缴五千条老鼠尾巴。在1860年,英国的一家屠马场每天晚上都被老鼠洗劫,人们将屠马场的出口围起来,放马肉作为诱饵,第一天晚上就诱杀了2650只老鼠,一个月内消灭了16000多只。人们根据这个数字估算,当时大概有4000万只老鼠藏匿在英格兰,这还仅是保守估计。

而老鼠跟人类一样,有大迁徙的习惯,特别是在古代战争时期,军队行动都随身带着军粮辎重,对老鼠来说,一支行进的人类军队,就是一个流动的自助快餐车,所以它们总会跟着人类的军队或商队,长途旅行。

就这样,一些寄生在老鼠身上的更小的生物,也搭上了老鼠这辆“便车”,周游世界。

这就是虱子。

虱子本来不是寄生生物,但是在进化的过程中,它们发现依附宿主而生会让生活变得非常轻松。脚下就是无穷无尽的美食,饿了就把嘴插进宿主的皮肤吸血,这种生活成本极小。就这样,虱子逐渐演化成了寄生生物。对虱子来说,哺乳动物是最理想的宿主,小到老鼠,大到人类,乃至更大型的动物,都是虱子的受害者。

在漫长的寄生生涯中,虱子还进化出了一宗本领,就是它能感觉到宿主的死亡,一旦宿主死亡,虱子也将活不过半个月,这时它们会出于本能,寻找新的宿主。

而在人群密集的地方,寻找新宿主就很容易,特别是在中世纪的欧洲,卫生条件和人的卫生习惯都很糟糕,虱子几乎成了人生活中摆脱不了的一部分。

请注意,下面讲两个重口味的例子,可能会引起你的不适。

第一个例子,在中世纪的一座瑞典城市有个习俗,选举市长的时候,候选人围着桌子坐成一圈,把胡子放在桌面上,桌子中心放一只虱子,接下来虱子钻进谁的胡子,谁就是下一任市长。

第二个例子,主角是12世纪的英国坎特伯雷大主教托马斯·贝克特,他是当时极具影响力的政治人物,由于跟英国国王亨利二世有矛盾,他被亨利二世的手下杀死了,这是当时英国非常重大的一件事,我们在《金雀花王朝》那本书里详细讲过。而本书中描写了贝克特死后入殓时的情景:当他的尸体被停放在教堂中,这时那些寄生在主教身上的虱子开始从层层叠叠衣服之中爬出来,史书中记载,当时“虱子就像烧开的水从大锅中溢出来一样。”

更多的例子我们就不说了,总之,中世纪欧洲虱子泛滥,而这很大成度上是因为当时的观念,洗澡被认为是违背自然规律的事情,人常年不洗澡,所以虱子在欧洲畅通无阻。

除了叮咬吮血,虱子更大的危害是传播疾病。别看虱子体积很小,但一只虱子身上所携带的致病微生物,就可能威胁到一个城市。实际上虱子和人类一样都是致病微生物的受害者,它们在传播的同时,也会被感染,直至死亡。不过虱子仍然能够利用从感染到死亡的这个时间差,从一个被感染的宿主,转移到另一个宿主身上,这样,就把致病微生物也带过去。

好,我们来捋一下流行病的传播路径:老鼠寄居在人类生活区附近,虱子寄生在老鼠身上,当虱子吸了含有病毒的老鼠体液,也就携带了致病微生物,当它再叮咬人类,就把致病微生物传染到了人的身上。

由于虱子和老鼠的数量都非常庞大,并且在卫生条件糟糕的年代里人类很难摆脱它们,所以人类和它们接触的机率非常高。特别是在古代的战争时期,军队里人群密集,条件简陋,一打起仗来更不容易顾得上卫生问题,所以,瘟疫经常会随着战争而爆发。

古往今来,黑死病、斑疹伤寒症、旋毛虫、鼠咬热、传染性黄疸、战壕热、口蹄疫、马流感,等等……这些流行病基本都是这样传播的。

不过,老鼠和虱子,就是这一切的罪魁祸首了吗?其实并不能完全归咎于它们,如果我们再往肉眼看不到的微观世界里进一步追寻真凶,就会明白,老鼠和虱子其实只是疾病的传递者。

下面的第三部分,我们以作者辛瑟尔博士的主要研究对象斑疹伤寒为例,来看看致病微生物的演化历程。

斑疹伤寒症属于急性发热病,前期表现极为剧烈,后期渐趋缓慢,患者的体温会急剧上升,期间伴随着寒战、情绪低落、无力、头疼和四肢痛疼。发病四五天之后,患者开始出疹子,这时患者的体温会进一步攀升,疹子呈粉色小点状,慢慢消散之后变成紫色,最终变为棕色。

斑疹伤寒症可能没有“天花”或“黑死病”的名头响亮,但它一样曾经搅得世界鸡犬不宁。

前面提到过的拿破仑在1813年莱比锡会战的失败,一个重要原因就是法军大量感染了斑疹伤寒,但当时,人们对这种病还没有足够的重视。1917年到1923年间,当时正是第一次世界大战之后不久,俄国发生了严重的斑疹伤寒疫情,当时,俄国的欧洲区就有3000万人患上斑疹伤寒症,最终死于该疾病的达到300万人。这时世人才真正意识到斑疹伤寒的可怕。

那为什么这么可怕这么有杀伤力的一种流行病,直到近代才被确认呢?这一方面是因为古代医学观测水平不够,无法准确地把斑疹伤寒和麻疹、猩红热等等症状接近的发热病区分开来,另一方面也是因为,导致斑疹伤寒的致病微生物,也在一直进化,可能直到中世纪,它们才发展成熟。

辛瑟尔博士指出,致病微生物的适应性不是一成不变的,在能够感染人体之前,它们要经历漫长的进化历程。

还是以斑疹伤寒为例,斑疹伤寒病的病原体,是一种微小的杆状细菌,它属于进化的比较原始的细菌,还不能直接寄生到高级动物身上,所以小昆虫就成为它们的敲门砖。经历过一次次的变革之后,它们能够轻车熟路的侵入到昆虫细胞内,并且生存在那里。目前来看,斑疹伤寒症细菌最古老的宿主是蜱虫,这是一种小小的类似虱子的寄生虫,慢慢的病原体和蜱虫细胞会达到一种互相平衡的状态,完美到二者互不排斥,互不伤害。这样,斑疹伤寒症病原体就通过蜱虫一代一代传下来,病原体和蜱虫各活各的,对上一代和后代都没有影响。

存在于虱子身上的斑疹伤寒病原体就出现得比较晚,病原体跟虱子融合得也没那么好。其中鼠虱,也就是寄生在老鼠身上的虱子,和病原体的兼容时间更久一些,所以鼠虱慢慢变得可以和斑疹伤寒症病原体共生。而人类身上的虱子,因为和斑疹伤寒病原体相处的时间更短,无法兼容,所以人类身上的虱子一旦感染,必死无疑。当然,这个过程中它们也会把斑疹伤寒传染给宿主人类。

但正如前面所说,寄生微生物和宿主之间的相互磨合,都会让彼此产生改变,那怕是非常小的改变,也会产生深远的影响。当斑疹伤寒病原体和人虱可以共处,那它们就可以虱子为跳板,登陆人体了。

你看,斑疹伤寒病原体就是这样,一步一步扩大着它的版图,从最初只能寄生在蜱虫身上,直到能够感染人类。在每个阶段,这种病原体都会随着寄生环境而不断变化,这个漫长的融合过程就是斑疹伤寒症的潜伏期。最后病原体终于进化到可以感染人了,才有了斑疹伤寒症。可以肯定的是,斑疹伤寒症是直到15世纪才在欧洲大规模出现的。

寄生的病原体和宿主的改造是双向的,有的时候温和的疾病会变成恶性疾病,有的时候则是反之。

同样道理,人类和这类病原体的相处,也是一个过程。当人类慢慢适应某一种病原体的侵蚀之后,免疫系统与病原体达到某一平衡,病原体对人类的伤害也会减弱。所以,一百年多年前还令人闻风丧胆的斑疹伤寒,在今天它的危害性已经不那么严重,也更可控得多,更何况,今天已经有了抗生素,罗红霉素、氯霉素、氧氟沙星等抗菌药都对斑疹伤寒有效。

不过,病原体也在进化自己,发展出一代又一代的抗药性病原体,与人类继续纠缠着。所以,现代医学其实是在和病原体的变化进行赛跑,我们也只能是在不同的阶段,交替领先。

好,说到这,我们又以斑疹伤寒为例,进一步深挖了流行病的源头,它由病毒或细菌之类的致病微生物引起,这些病原体通过在不同宿主身上的寄生,不断进化,又通过虱子之类的小寄生虫,传播到人身上,引发流行疫病。

作者辛瑟尔博士之所以不厌其烦地反复阐述病原体从寄生虫到哺乳动物的寄生模式,是因为在本书的写作年代,微生物学科刚刚起步,斑疹伤寒症的传播模式是该项研究的一个开端,从老鼠到虱子,再从虱子到人,大部分传染病的传播都离不开这样的寄生模式。这就为预防传染病提供了思路。而在各种寄生虫之中,虱子完全依靠寄生而生存,所以它们是头号的疫病传播者,危害比跳蚤、蚊子更大,所以是灭鼠灭虱是卫生防疫的重点。

好了,这本书《老鼠虱子和历史》的主要内容,我们就讲完了,再来总结一下。

我们分三部分讲解了本书:

第一部分,我们讲了从古希腊的伯罗奔尼撒战争,直到近代的拿破仑战争,大规模传染性流行病,曾经多次在历史的重要关头爆发,并且造成了深远影响。

第二部分,我们讲了流行病的传播过程:很多疾病由老鼠携带,寄生在老鼠身上的虱子,叮咬了老鼠之后再叮咬人类,就把病传染给人,很多传染性流行病都是按照这个路径传播的。

第三部分,我们进一步深挖了流行病的根源,以斑疹伤寒为例,它由一种杆菌引发,通过在不同寄生环境里的演化,变成了可以致命的疾病,而这些病原微生物与计生环境的彼此改造是双向的,我们的免疫系统也会因为长期接触而产生对它们的抵抗力。

了解了这个疫病的传播过程,以及病原微生物的演化,我们就明白应该怎样有针对性地进行防疫工作。

此外,关于这本书,我觉得还有必要谈一谈它的研究方法:虽然这是一本医学类的科普书,但同时也可以算是一本历史书籍,只不过作者更多采用的是老鼠、虱子,以及微生物的视角,让我们看到原来人类那些重大历史事件的背后,还有它们的暗中操盘。

在20世纪之前,历史学是一个相对封闭的学科,历史书往往就只关注人类社会的情况,而今天的历史书,已经兼容了更多学科领域的知识和研究方法,比如把地理、气候、生物等因素纳入历史学研究的范围,让生物学、人类学、考古学等更多学科的知识,跟历史学融会贯通,这样就诞生了一批视野开阔的新历史著作。其中比较有代表性的比如我们讲过的《枪炮、病菌与钢铁》、《1493:物种大交换开创的世界史》,而读完了这本《老鼠虱子和历史》你会发现,辛瑟尔博士其实是这种跨界历史写作的先驱,这在本书成书的那个年代,是相当前卫的。

所以,这本书不单在医学科普领域有重要价值,也堪称新的历史研究方法的风向标之作。

最后,文学青年出身的辛瑟尔博士,在本书中仍然保持着很深沉的人文情怀,比如他指出虱子和老鼠虽然是疾病的传播者,但其实它们跟人类一样,同时也是受害者。在本书的结尾部分,他还发出了一个警示:他说,流行病总是伴随着战争和革命的发生而爆发,军队、营地、被围困的城市,总是瘟疫的滋生地,瘟疫带来了死亡,加剧了恐惧,但是它们往往是因为人类的冲突和战争才变得格外凶猛可怕。

今天,人类看起来已经掌握了控制流行病的手段,但是它们并没有灰飞烟灭,它们很有耐心的潜伏着,只待人类头脑发热,再次开启战争,流行病也很可能随之卷土重来。

文稿:曲飞工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.传染病是由特定病原微生物引起的,当细菌或者病毒侵入人体,免疫系统又没有及时消灭它们的话,人就生病了,当病原体通过传播的方式,从一个人到另外一个人、甚至一群人身上的时候,一场传染性流行病就爆发了。

2.流行病总是伴随着战争和革命的发生而爆发,军队、营地、被围困的城市,总是瘟疫的滋生地,瘟疫带来了死亡,加剧了恐惧,但是它们往往是因为人类的冲突和战争才变得格外凶猛可怕。