《美妆帝国蝴蝶牌》 朱步冲解读

《美妆帝国蝴蝶牌》| 朱步冲解读

你好,欢迎每天听本书。今天我要为你解读的书,是美国历史学家林郁沁的《美妆帝国蝴蝶牌》,副标题叫“一部近代中国民间工业史”。

“蝴蝶牌”,其实指的是近代中国著名的民族日化品牌“无敌牌”。它的创始人,是知名实业家陈蝶仙。陈蝶仙这个人,是晚清和民国时代江浙地区著名的才子。他出身传统士绅家庭,却对考科举做官没什么兴趣,一边写言情小说,一边醉心于研究近代西方的科技知识,甚至还自己在家动手做实验;在移居上海之后,陈蝶仙索性自己下海,开始办工厂搞实业。打个不恰当的比喻,这就好比告诉你,一百年之前,中国曾经出了一个奇人,开场人设像是曹雪芹或者唐伯虎,最后摇身一变,成了乔布斯或者爱迪生。你看,经我这么一说,你肯定会觉得,这个故事,真的是很新奇、抓人。

本书作者林郁沁,是美国哥伦比亚大学东亚研究所的所长,研究中国史的专家。2007年,她凭借中国社会史著作《施剑翘复仇案》,获得了美国历史研究学会颁发的“费正清奖”,而这本《美妆帝国蝴蝶牌》,是林郁沁于2020年出版的新作。在本书中,作者林郁沁再次发挥了她“小中见大”的写作特色,通过描写晚清民国时代实业家陈蝶仙传奇的生平,以及他创建近代知名日化品牌“无敌牌”的故事,给我们生动地展示了近代中国早期实业家群体的诞生经过,以及中国民族工业早期发展历程中的艰辛与探索。

接下来,我就分两部分为你介绍本书的大致内容:首先,让我来结合陈蝶仙的早期生平,来介绍下,为什么中国近代历史上,第一批开眼看世界的“新派知识分子”和民族实业家,在我国江南沿海地区诞生。在第二部分中,我再结合当时中国民族工业飞速发展的时代大背景,来为你讲述陈蝶仙投身兴办企业,致力于实业救国的故事。

1879年,陈蝶仙生于杭州钱塘一个小康之家,父亲陈福元以行医为生,而叔叔则在当地做官。1893年,陈蝶仙在杭州参加了乡级科举,当上了秀才,不过自此之后,陈蝶仙就没办法在科举考试这条赛道上更进一步。出于无奈,他只能先在地方官的衙署里当师爷或者幕僚,后来又进入海关税务司当秘书。当然,在陈蝶仙看来,官府衙门里的工作,繁杂且枯燥,自己更感兴趣的是自己的另一片小天地,包括经商和文学创作,尤其是言情小说。在发表作品时,陈蝶仙用过的笔名很多,包括“惜红生”和“天虚我生”等等,这两个笔名深刻体现出了中国传统文人雅士与官僚士大夫,对于自身审美和理想品格的定义。惜红,意思是懂得欣赏、珍惜,共情一切尘世间脆弱美好的事物,包括姿色出众的女子。而“天虚我生”,则代表了一种“怀才不遇”的愤懑情绪,这也是当时众多无法通过科举获取功名的读书人,拥有的共同心声。

说到这里,大家肯定会觉得,按照这个路子下去,陈蝶仙肯定会走上一条传统的放浪才子之路,一边游山玩水,偎红倚翠,一边舞文弄墨。然而,除了写言情小说,陈蝶仙还有一个时髦少见的爱好,那就是倒腾从欧美进口的各种新鲜玩意儿,比如显微镜、试管、烧杯、酒精灯这样的化学实验器具,甚至还亲自在家里做实验。这还不算,到了1901年,陈蝶仙索性在杭州创办了一家店铺,起名“萃利公司”,出售各种进口科研仪器。

作者林郁沁说,对西方进口商品和科技知识感兴趣,是当时江浙沿海地区官绅士大夫圈子里流行的新爱好。传统的士大夫文人的雅集聚会,主要消遣是吟诗作画,而到了19世纪60年代以后,他们在聚会时候,有了一个新节目,那就是彼此交流欣赏各种稀罕的西方进口奢侈品、科技仪器,甚至新近翻译的西方学术著作。实际上,在当时江浙地区士大夫的日常休闲聚会中,就有许多早期接触探索西方近代科技知识的先进分子,比如数学家李善兰、华蘅芳,以及化学家徐寿等人。这批生活在19世纪中叶沿海地区,以及上海等通商口岸,从而对西方思想与科技文明有所接触的江南士大夫,被美国著名历史学家柯文命名为“口岸知识分子”。这个群体在随后中国早期的现代化改革中,起到了相当重要的作用。

为什么江浙地区的儒家士大夫敢于开风气之先?有几个原因,首先,是因为江浙沿海地区经济繁荣发达,所以导致读书人多,科举这条路竞争太激烈。比如清末著名戏剧研究家、文学家黄钧宰就曾回忆,江苏、安徽两省每年参加科举乡试的考生,竟各有六七万人之多,导致考场检录工作必须提前一天一夜开始。然而,残酷的现实是,虽然江南地区读书成风,才俊满地,但朝廷规定的科举中额却有定数,比如到了咸丰、同治年间,江苏省能通过乡试成为举人的,不过140多人,由此诞生了大批无法获得功名,走上仕途的读书人。所以,他们必然会在传统的科举体制之外,寻找自己的安身立命途径:在洋务运动逐渐展开,中外经济文化交流往来逐渐频繁的大背景下,经商、办实业,就成为他们的优先选择。

另外,从宋代以来,江南地区的儒学研究,就有讲求实际的传统,在清朝初年,这里就曾诞生了具有强烈批判和入世精神的浙东学派,代表人物就是著名思想家黄宗羲。早在鸦片战争打开中国大门之前,江南士大夫中,就存在钻研学习西方天文物理数学知识的风气。

不过,此时的陈蝶仙,由于不懂外语,所以对于西方科技的了解,基本上是通过他人二手介绍,以及自己的买卖经营。不过,虽然自己的知识水平有限,但陈蝶仙对于外来科技知识和时髦产品的推荐,却是十分热心。比如,他创作了一批通俗诗歌,叫“竹枝词”,每首四句,每句七字,比较像顺口溜。相当一部分陈蝶仙的竹枝词,都是在向读者介绍来自西方国家的先进科学技术和消费产品,比如有一首是这样写的:“辘轳捷足快先登,浅碧深红两点灯。深夜拱宸桥外去,有人猜说是青磷。” 听起来有些难理解对不对?那我就在这里为你解读一下:这首诗是在通过描写一个诙谐幽默的场景,来介绍刚刚进入中国的两轮脚踏车,也就是自行车。翻译成白话就是,有好事之徒刚刚买进了一辆进口自行车,按捺不住兴奋,来了个夜间骑行。只见他蹬动脚踏板,驱动着那精妙的齿轮机关,让车子飞速前进。在黑夜中,车头车尾两盏红绿色的车灯,烁烁发亮。结果当他骑到杭州郊区的知名景点,拱宸桥的时候,旁边的路人看见那两点飞速移动的车灯灯光,以为是传说中的磷光鬼火,吓了个半死。

作者林郁沁说,从传统价值观上看,文人士大夫应该远离物质生产与制造技术,但晚清时代的中国,局势已经发生了翻天覆地的改变:随着中国被强行纳入全球化体系,中国传统的农村经济也受到了前所未有的冲击。一方面,各类进口产品源源不断地以低廉价格涌入中国,比如纺织品、茶叶与日化消费品,严重打压了本土同类产业;而另一方面,晚清中国虽然能出口大量农产品与原材料,比如棉纱、蚕丝、蔗糖、粮食等,但价格往往被国际市场操纵,无法自主。在这种情况下,如何振兴实业,主动对晚清经济进行产业升级,摆脱单纯的依附地位,就成了当务之急。

由于当时有资本,有人脉,敢于开办工厂的实业家,几乎都出身传统的官僚士绅或者商人家庭,所以江浙一带的知识分子,也积极参与了这一波振兴经济,实业救国的启蒙运动。比如杭州知府林启,为了振兴当地蚕丝养殖与加工产业,就在1897年,在当地士绅商人的支持下,创办了“蚕学馆”,也就是养蚕技术学校加科研中心,并聘请日本专家,培养专业蚕丝养殖加工人才。

1913年,陈蝶仙正式移居到了上海。当时的上海,已经是中国最繁华的对外开放都市和商业贸易中心。自太平天国战争以来,一批又一批来自江浙地区的知识分子与商人富豪迁居到这里,一开始是为了躲避战乱,随后则是被上海的浮华现代生活,以及上海提供的成名致富机会吸引而来。

陈蝶仙在上海可以说是“火力全开”,他的两部知名“鸳鸯蝴蝶派”言情小说《黄金祟》和《泪珠缘》都被大名鼎鼎的上海申报副刊“自由谈”买断,每日连载,同时陈蝶仙还在同时创作话剧和电影剧本。由于声名鹊起,陈蝶仙甚至还做起了知识付费,给媒体新人记者、作家,甚至学生开线下写作技巧课。一时间,陈蝶仙靠着手中这一支笔,不仅生活无忧,同时还积攒了大量的财富。那么,他会用这笔钱干什么呢?陈蝶仙琢磨来琢磨去,把目光投向了上海街头不断增多的时髦女性。

当时的上海,由于繁荣富裕和对外开放,从而诞生了近代中国历史上第一批“新女性”,同时兴起一股全新的女性思想观念,消费生活模式与审美文化。简单来说,“新女性”这个词儿,包含着女性对独立自主地位的追求,对平等走入社会,实现就业的渴望,以及来自欧美国家的购物消费观念加服饰妆容审美。这些全新的理念,通过各种渠道,在全方位地影响、塑造上海的女性,比如不断建立的新式女子学校、百货公司,以及电影院、舞厅等娱乐场所,还有商品广告、报纸杂志等等。

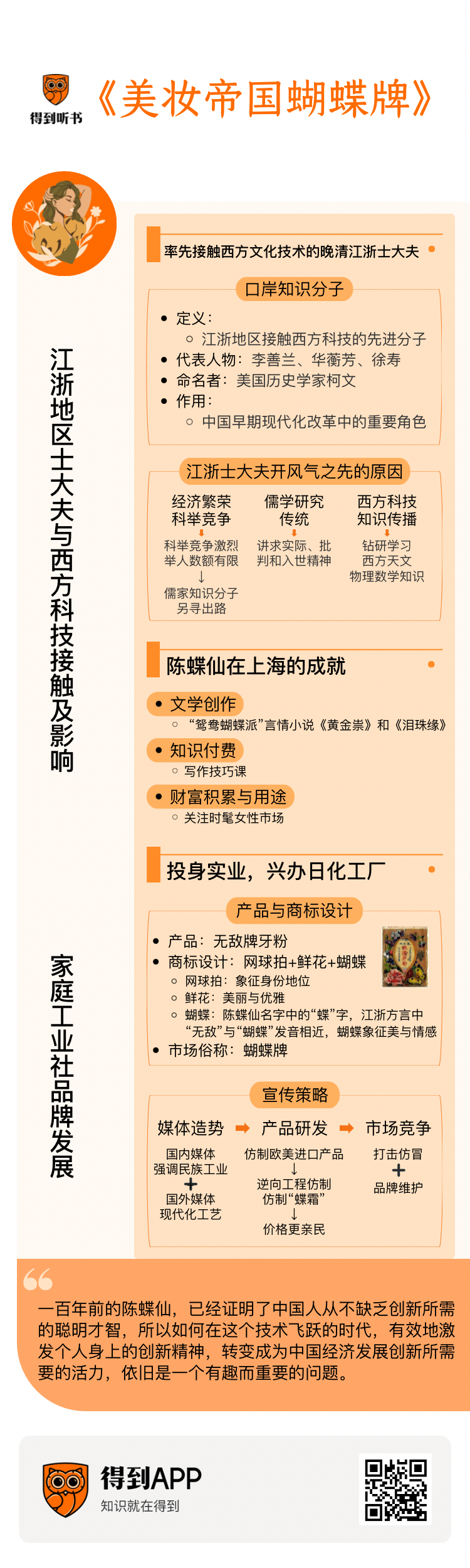

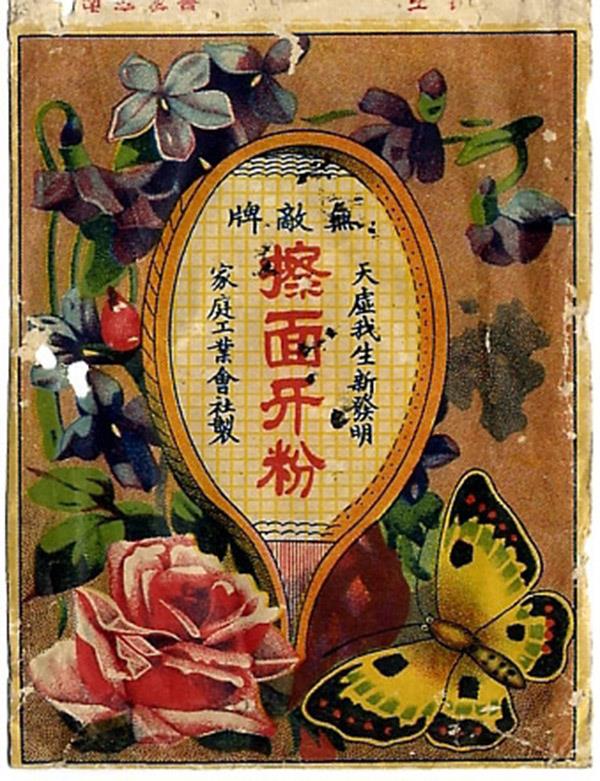

在这种氛围下,一种全新的城市女性时尚风格,在上海诞生了,叫“摩登女郎”,摩登就是英文单词“modern”的音译,意味着现代和时髦。上海摩登女郎形象的风向标,就是当时上海著名的《良友》杂志和各类消费商品印刷的广告月份牌。根据统计,从1926年到1945年,《良友》杂志一共发行了172期,其中161期的封面人物,都是女性,从电影女明星、女歌手,到社交名媛与富家闺秀,几乎把民国时期的知名女性全部网罗其中,例如胡蝶、阮玲玉、黄柳霜、陆小曼,以及宋庆龄与宋美龄姐妹等等。与《良友》封面女郎相比,上海广告月份牌上的女郎形象,更强调服饰与妆容潮流的传播,从时髦的改良旗袍、连衣裙、裘皮大衣到高跟鞋、波浪式烫发,甚至前卫的马裤、紧身夹克与运动短裤、运动衫,诸如此类。当时居住在上海的著名作家章克标,就撰文总结过上海摩登女郎的标配造型,必须包括时髦的烫发、高跟皮鞋、尼龙丝袜,身穿时髦的改良旗袍或者欧式连衣裙,再配上西式的指甲油、红色唇膏以及胭脂和面霜。

这股摩登女郎风潮,自然拉动了与之相关的女性消费风潮。然而,相当一部分美妆护肤产品,国内无法自产,必须依赖进口,而普通女性无法承担这些进口产品的高昂价格。在当时上海的报纸媒体上,经常会有相关的评论报道出现,说上海普通女工,家庭妇女和女学生,为了打扮修饰自己,当摩登女郎,不惜当了月光族,甚至出卖肉体,沦落风尘。于是,在1914年,已经通过写作致富的陈蝶仙,索性自己办了一本面向女性的生活类杂志,叫《女子世界》。其中专门有一个栏目,不但介绍各种时髦的护肤美妆产品,还介绍它们的成分配方,甚至教大家如何在家制作面霜,甚至生发油等等。

作者林郁沁说,陈蝶仙的这些努力,宣传意义其实大于现实意义。毕竟,要在家制造这些日化用品,不仅要具备化学常识和实操技术,还要购买一堆昂贵的器具和原料,这是当时的普通妇女无法负担的。所以,通过这些宣传,陈蝶仙普及的是一种理念:西方先进的日化科技和产品,并不神秘复杂,中国人只要通过学习研究和模仿,也能造出来。

1918年5月,陈蝶仙终于按捺不住自己的热情,决心投身实业,开办工厂,把自己的国货制造理念付诸实施。

这家陈蝶仙开办的日化工厂,有一个非常低调的名字,叫“家庭工业社”,其实就是一个当时江浙沿海地区常见的家庭小作坊。根据陈蝶仙女儿陈小翠女士的回忆,工厂最开始的时候,只有10个工人。主要产品是清洁口腔的牙粉,还有护肤的面霜。为了凑够劳动力,陈蝶仙把家里人都动员了起来,妻子朱恕负责制作香料,而女儿陈小翠负责加工制造牙粉的主要原料,碳酸钙粉末。

为了吸引消费者眼球,提升民族工业的士气,陈蝶仙给自己的日化产品,起了一个响当当的名字,叫“无敌牌”。

在20世纪的最初20年,中国近代民族工业,尤其是轻工业迎来了一波发展的大潮:背后的推动力,首先是晚清与民国政府的扶持和鼓励。要建设一个健全的工业体系,不仅要有政府投资建立的军事武器和机械制造重工业,更需要民间私人投资的轻工业作为支撑和辅助,培养一支技能熟练的产业工人队伍。其次,随着中国民族危机的加深和进口产品的大量涌入,以“振兴国货”为口号的产业救国意识不断高涨:这种思潮,随着一战后巴黎和会的召开,以及日货的大量涌入等事件,而逐渐被中国民众认同。最后,则是因为开办轻工业企业的成本相对低,技术含量不高,而产品又是普通民众日常生活的“刚需”,且价格相对低廉,从而让民族企业能够“扬长避短”,与国外企业展开有效竞争。

在开业之初,陈蝶仙就有一个敏锐的洞察:比起质量体验上的差别,国内民众对于产品的价格更敏感,所以当务之急,就是要让产品拥有价格优势,才能与进口品牌抗衡;而价格优势,则必须来源于低廉的原料和人工。所以,建立自己的完备产业链条,压低原料价格,就势在必行。多年之后,陈蝶仙回忆起自己的创业经历,说了这样一段直白的话:“中国的工业,要发达,现在还谈不到机器,而是原料。原料不解决,一切成本问题都是不能解决的。比如我国虽然是棉花大国,但纺织业的重要原料棉纱线,还要仰赖美国进口货;而我们的无敌牌牙粉,之能够打败日本的金刚石和狮子牌,就是靠原料自给自足,当时日本碳酸28元一担,我们自己工厂里制造的国货是36元,大家都说我是呆子。现在好了,日本碳酸涨到40元一担,我们还是36块。”

确实,在“家庭工业社”成立后,陈蝶仙毅然决定,把公司相当一部分利润,用于开办制造日化用品原料的配套企业。从1921年起,他先后开办了“中国第一制镁厂”,位于太仓的“无敌薄荷厂”,位于营口的“无敌滑石粉厂”等企业,有力地保障了自己企业的原料供应,并有效控制了成本。

到了20世纪30年代中期,“家庭工业社”已经成为拥有员工400多人的大型企业,是当时国内第二大日化美妆产品制造商。

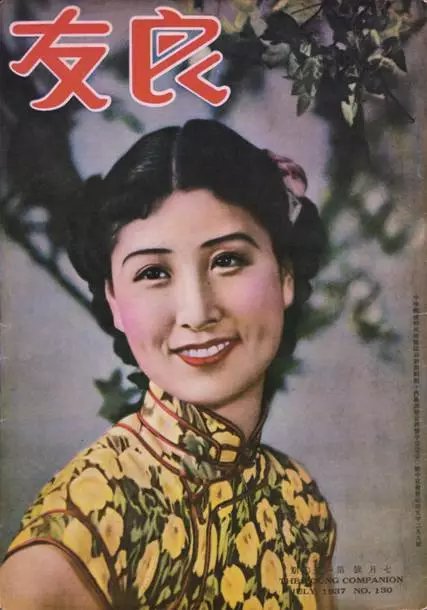

陈蝶仙的“家庭工业社”,之所以能够一炮打响,成为当时日化民族企业的龙头,初期阶段主要依靠的就是拳头产品“无敌牌牙粉”,陈蝶仙还亲自参与了这款产品的商标设计:商标的中心,是一个被玫瑰、紫罗兰等鲜花簇拥的网球拍,拍面上有红色的中文名称“擦面牙粉”。网球,在当时的中国,是一种刚刚从西方引进的运动,象征着身份和地位。在网球拍和鲜花当中,还有翩翩飞舞的蝴蝶。之所以加入这个视觉元素,是因为陈蝶仙的名字里,有一个“蝶”字。其次,在江浙地方的方言里,“无敌”的发音,和“蝴蝶”非常相似,而蝴蝶又是中国传统文化中,对于美和男女情感的象征。所以,在陈蝶仙的产品进入市场后,许多女性消费者,都会把“家庭工业社”的美妆产品称之为“蝴蝶牌”。

“无敌牌牙粉”之所以受到国内消费者的欢迎,除了大家对于国货品牌的支持和偏爱,也和陈蝶仙精心筹划的媒体造势密不可分。作为作家和报纸媒体人的陈蝶仙,当然知道宣传的重要性,所以产品刚一推出,他就精心组织了一波报纸媒体投放,各有侧重。比如,在接受国内媒体《经济汇报》的采访时,陈蝶仙给自己立的人设就是,心系民族工业,从传统文人毅然转型的实业家;连公司里的机器都是自己动手制作,谢绝进口。同时,自己对待工厂里的工人如同家人,彼此照应,绝对没有外资工厂里那种冷冰冰的压榨和剥削。但另一方面,在接受英文报纸《大陆报》采访时,陈蝶仙给自己品牌立的人设就是,以现代化工艺制造,原料纯正,质检严格,同时还请出居住在上海的外籍化学专家杜普雷给自己背书。

当然,除了原材料,决定美妆日化产品质量的,还有关键的配方。和许多早期民族企业一样,“无敌牌”早期的许多产品,都来自对当时市面上欧美进口产品的仿制。需要说明的是,在当时,知识产权法和专利等概念刚刚诞生不久。按照当时的观念,普通日化用品这些制造流程和配方原材料比较简单的商品,不受专利法律保护,许多知名美妆日化产品的配方,其实都是公开的;只要不在仿品的外包装上贴原品商标,冒充正品,厂家也不大会追究。所以,这就给了当时各发展中国家新兴的民族工业,一个难得宽松的发展窗口。

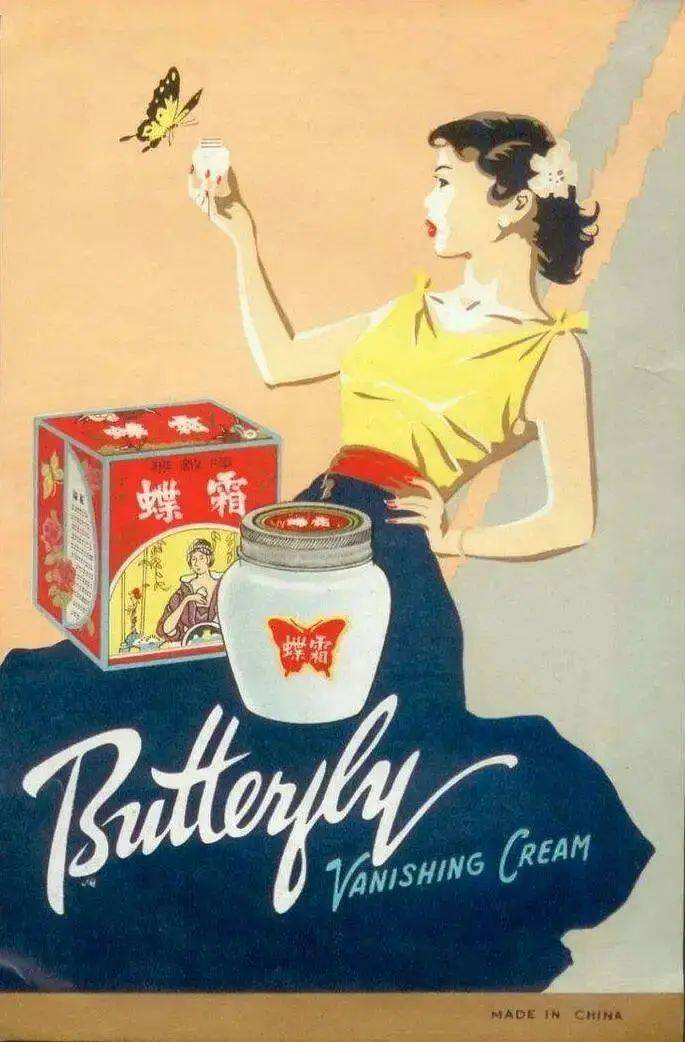

比如,一开始陈蝶仙推出了自己的女子面霜产品“女儿霜”,但在当时的市场上,真正的爆款产品,是来自美国的“三花牌雪花膏”,哪怕国货价格低廉,消费者也不大买账。于是,陈蝶仙在分析了它的配方后,迅速进行了逆向工程仿制,同时重新设计了新商标图案,用日本进口优质玻璃瓶包装,以“蝶霜”这个新名字重新投入市场。由于香型和护理效果基本已经能和三花牌媲美,而价格只有对手的一半,于是“蝶霜”作为进口“三花牌”的“平替”,迅速占领了市场。

陈蝶仙和“无敌牌”的成功,当然也会引发竞争对手的觊觎和仇恨。作者林郁沁就在书里记载说,在“家庭工业社”的业务蒸蒸日上的同时,陈蝶仙不得不分出大量精力,来和那些仿冒自己的竞品打官司:比如,1921年,湖北有家“和济公司”,抄袭剽窃“无敌牌”商标上的蝴蝶玫瑰紫罗兰图案,用来宣传自己的产品“进步牙粉”。此案经过江苏实业厅和湖北实业厅的调查调解,最终以“和济公司”同意更换商标而告终。另外,陈蝶仙还通过自己掌握的报纸媒体资源,持续向日化用品零售商和消费者呼吁,要认清正品,谢绝仿冒。例如,1928年,为了让上海零售商支持自己,陈蝶仙还特意写了一封公开信,希望他们拒绝售卖仿冒产品,并向他们赠送了六百包正品“无敌牙粉”。

不仅如此,陈蝶仙还非常注重品牌形象的塑造,以及产品附加值的提升。毕竟,走廉价“平替”这条路,利润有限。当时,欧美等先进发达工业国家,已经有聘请明星和名人,为商品宣传代言的举动。例如1932年5月到8月,联合利华为了宣传自己的产品,力士香皂,在上海一口气进行了三个月的广告宣传,邀请阮玲玉、胡蝶、黎莉莉等当红女明星参与;她们的照片不仅出现在力士香皂的街头广告上,还会出席线下活动,亲自撰写使用证言。这个营销手段,被敏锐的陈蝶仙率先模仿使用,1934年3月,“无敌牌”也在新加坡也举办了一场声势浩大的营销活动,为“无敌牌”拍摄平面广告的电影女明星包括黎莉莉、王人美和徐来等人,直接给消费者一种“无敌牌”已经能够和进口日化产品并驾齐驱的印象。

陈蝶仙之所以把活动放在新加坡,是因为他瞄准了潜力巨大的东南亚市场。在上海和中国沿海地区,与进口产品正面竞争,胜算不大,而东南亚地区华侨众多,消费认知尚未形成,且文化和血缘上的联系,让他们对新兴的国货产品也更容易有认同感。于是,“无敌牌”,也就成为中国近现代史上,率先出海,打开国际市场的日化品牌。

好了,到这里,这本《美妆帝国蝴蝶牌》的基本内容,就为你解读到这里。作者林郁沁再次发挥了她“小中见大”的研究特色,通过回顾晚清民国时代实业家陈蝶仙传奇的生平,以及他创建知名国货品牌“无敌牌”的故事,给我们生动地展示了近代中国早期实业家群体如何诞生,以及中国民族工业早期发展历程中的艰辛与探索。

诞生于19世纪下半叶的陈蝶仙,和其他许多同时代的士大夫一样,感受到了中国被迫打开国门,被纳入全球化这场世纪大变局的冲击:繁荣的通商口岸上海,既代表了西方科技、文化思想和生活方式的输入,也预示着进口贸易对中国传统农村经济的冲击和破坏。于是,本着儒家“经世致用”的思想,和强烈的危机意识,近代第一批传播西方科技与思想的知识分子,与兴办民族工业的实业家,就在这个时期,登上了历史舞台。

如果不是生逢这样一个波澜壮阔的大时代,陈蝶仙在历史上可能留下的形象,就是传统意义上才华横溢、涉猎庞杂的风流才子;而早年间的家庭与社交生活,却让他对西方舶来的新奇器物和科学常识产生了浓厚兴趣。陈蝶仙开始意识到,在传统的科举仕途之外,有一个更加广阔、有趣的新世界。最终,看似“业余玩家”的陈蝶仙,先是通过普及日化产品知识,再躬身入局,成为近代中国民族轻工业的先驱人物。这个成就,一方面固然是他个人才华和努力的结果,但另一方面也是时代风口的作用:一方面,是日化美妆产品所代表的近代生活方式,在中国的逐渐普及;而另一方面,则是民族精神的逐渐觉醒,实业救国,也成了挽救当时民族危亡,维持国家经济自主性的重要手段。

在本书结尾,作者林郁沁告诉我们,一百年前陈蝶仙的努力和创新,对于今天的中国工业,依然有深远的影响和借鉴意义。她生动地把陈蝶仙比作一位20世纪初的创客;纵观全球,几乎所有发展中国家的本土工业,都经历了一条从引进到模仿借鉴,最终完成产业升级,形成原生创新的路径。如今,中国已经是全球最大规模,产业链最为齐全的工业国家。在今天,3D打印、开源程序与众筹创业等新技术的发展,似乎更加拉平了发达国家与发展中国家,跨国大公司与个人创业者之间的鸿沟。林郁沁说,一百年前的陈蝶仙,已经证明了中国人从不缺乏创新所需的聪明才智,所以如何在这个技术飞跃的时代,有效地激发新一代中国人的创新精神,把它转变成为中国经济发展创新所需要的活力,是一个我们必须解决的重要问题。

以上就是这本书的精华内容。原书的电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.清代中晚期,由于上海等沿海地区对外通商口岸的建立与商业的发达,使得江浙沿海地区的士绅知识分子成为了最先“开眼看世界”的人群,从中诞生了一批投身西方科技知识传播与兴办实业的先行者。

2.陈蝶仙的成功,主要归功于20世纪初,中国民族工业迎来了一波发展黄金期,推动力包括政府的推动鼓励,以及“实业救国”思想的普及。