《美国大外交》 刘怡解读

《美国大外交》| 刘怡解读

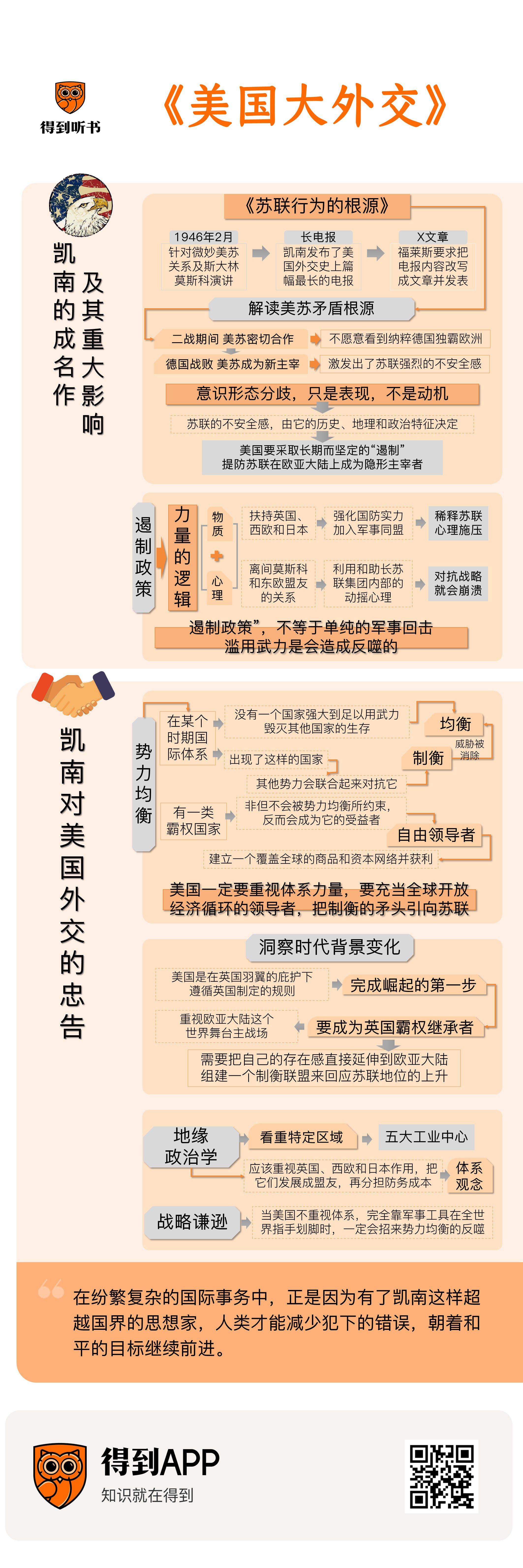

你好,欢迎每天听本书,我是刘怡。今天我要为你讲的书,是美国资深外交家乔治·凯南的《美国大外交》。这是一本250多页厚,15万字的文集,看上去不是大部头,影响却非常大。要知道,这本书的内容,是点评20世纪前50年的美国外交史,按理说离一般人的生活是很远的。但《美国大外交》自从1952年第一次出版以来,居然畅销超过70年,修订再版了5次。我为你解读的这个版本,是根据2012年的“60周年纪念版”翻译成中文的,它还请了芝加哥大学教授、著名国际关系学者米尔斯海默撰写导言。美国《外交事务》杂志评选的“20世纪最重要的75本书”名单里,就有这本《美国大外交》。基辛格也说:“要是你想通过一本书了解整个美国外交,那读凯南这本就好了。”

如果我问你,20世纪美国最重要的外交思想家是谁,不同的人可能有不同的答案。有人会说,是基辛格,也有人觉得是布热津斯基。但要是问基辛格和布热津斯基,他俩最推崇的美国外交前辈是谁,那毫无疑问,就是本书作者乔治·凯南。基辛格曾经讲:“我们这个时代的外交学说,是由凯南开创的。”布热津斯基早年的学术研究,更是直接沿袭了凯南的路径。作为一名高产的国际关系学者和历史学家,凯南一生出过17本书,拿过两次普利策奖。2005年他去世以后,美国的“冷战史”泰斗加迪斯写了一部《凯南传》,居然也得了普利策奖,可以说是前无古人了。

为什么凯南在外交同行和美国知识精英的心目中,地位这么高呢?是因为他官做得大吗?显然不是。凯南虽然当过美国驻苏联和南斯拉夫大使,但加起来只有两年半时间,不算太受重用。那是因为他影响了政府决策吗?好像也不对。1963年之后,凯南一直待在普林斯顿高等研究院,主要是以批评家的身份谈论美国外交,并不直接参与政策制定。那凯南为什么出名呢?很大一部分原因,是他写了一篇文章,这篇文章就是本书收录的《苏联行为的根源》。

凯南写这篇文章的时间,是1947年。那个时候,美苏“冷战”已是箭在弦上。但大部分美国人,包括杜鲁门总统,不仅不了解苏联这个对手,对美国应当制定什么样的全球战略也是懵懵懂懂。而当时43岁的乔治·凯南,已经在驻苏联大使馆工作了将近10年,可以说是美国头号“苏联通”。他自告奋勇,写了一篇长文章阐述他对苏联的看法,为美国政府出谋划策。美国在“冷战”时期采取的对苏“遏制战略”,就是凯南在这篇文章里最早提出来的。它从根本上颠覆了美国人对世界秩序的理解,把权力政治和现实主义的视角引入到政策制定当中。“冷战”史泰斗加迪斯曾说,自打凯南这篇文章问世以来,美国外交学者里甚至出现了一个专门的流派,研究的就是“凯南讲过的话到底是什么意思”。

但是,要是以为凯南思想的精髓只有这一篇文章,那就太低估他了。这本《美国大外交》,还收录了凯南在1951年和1984年另外9次演讲的文稿。在这些文稿里,凯南不仅点评了20世纪美国外交犯过的错误,还强调了地缘政治、战略谦逊以及谨慎使用军事手段的重要性。这些观点的价值,在正反两个方面都已经被验证过。学习完这本书,你会发现:成功的外交政策,不光要靠基辛格这样的谈判高手在“前台”唇枪舌剑,或者布热津斯基这样的谋士在“中台”运筹帷幄。它还高度依赖像凯南这样的思想家、观察家,持续在“后台”发表评论,对已知事实进行归纳和修正。而这本《美国大外交》,可以说是了解凯南思想的最好入口。相信它也会让你更懂大国外交,更懂国际政治的奥秘。

接下来,我就分两部分,为你介绍本书的主要内容。首先,我们来看一下,凯南的成名作《苏联行为的根源》,提出了哪些重要观点,它对美国的“冷战”政策有哪些重大影响。在第二部分里,我会为你梳理,凯南对美国外交还做出过哪些其他忠告。这些看法对我们理解国际政治,又能提供怎样的帮助。

首先,我们来聊聊凯南的成名作《苏联行为的根源》。这篇论文还有另外一个名字,叫作“X文章”。它的总体思路,又是来自一份名为“长电报”的机密文件。同一篇文章,怎么还有好几个名字呢?原来,它背后有一段曲折的故事。

1946年2月,“二战”已经结束了小半年。苏联和美国的关系,正变得越来越微妙。斯大林时而释放善意,表示他愿意继续跟美国合作,共同维护国际秩序,时而又对美国大加批评,宣称双方有不可调和的矛盾。这种情况让杜鲁门总统非常困惑,他迫切希望了解苏联的真实意图。刚好,这一年2月9日,斯大林在莫斯科大剧院发表了一场公开演讲。美国国务院,也就是外交部,给驻苏联大使馆发了一封电报,让他们就着这篇演讲的内容,对美苏关系做一个整体分析。不巧的是,使馆“一把手”哈里曼已经回国述职了,主持日常工作的是“二把手”凯南。他花费一个多星期时间,起草了一份5500多个单词的文章,发送回国。这是美国外交史上篇幅最长的一份电报,史称“长电报”。

“长电报”一经发出,马上在美国决策层引起了轰动。它对美苏关系深刻冷峻的分析,正是当时的美国政府最需要的。就连斯大林也通过间谍搞了一份“长电报”的副本,并对它拍案叫绝。在华盛顿,美国海军部长福莱斯特下令把凯南调回国,出任新组建的国家战争学院副院长,专门给中高级军官上苏联问题课。他还希望凯南把“长电报”的精华内容改写成一篇新文章,公开发表,好让更多人认识到美苏关系的严峻程度。凯南改写的这篇文章,就是《苏联行为的根源》,它发表在1947年7月号的《外交事务》杂志上。为了保密,凯南署的名字叫“X先生”,这就是“X文章”。

说了这么多前情提要,那“X文章”究竟厉害在哪儿呢?厉害在它讲清了美苏矛盾的根源。凯南认为,美苏两国在“二战”期间,之所以能密切合作,是因为大家都不愿看到纳粹德国独霸欧洲。但随着德国战败,美苏彼此成为了欧洲命运的新主宰。他们的军队分布在几千公里纵深的领土上,各自都有势力范围,这激发出了苏联强烈的不安全感。要知道,在20世纪的两次世界大战中,苏联及其前身沙皇俄国都曾经遭受孤立。“一战”末期的德国,一度把俄国逼入绝境,迫使它签署了屈辱的《布列斯特和约》。“二战”时期,德国再度入侵苏联,斯大林孤军奋战了3年,才等来美国开辟第二战场。这些灰暗的记忆,加上苏联在军事科技和经济实力上落后于美国的现实,使莫斯科开始怀疑:美国是不是要建立新的对苏“包围圈”,毁掉苏联刚刚建立的世界大国地位。而意识形态因素,又进一步强化了这种不安全感,并把外交态势和内政联系在了一起。凯南指出,在1947年的斯大林看来,美国在欧洲的扩张,不光要在战略上孤立苏联,它还企图颠覆苏联政权。苏联领导人哪怕只做出一点点让步,都会给国内潜在的反对力量提供“炮弹”,所以绝对不能再对美国有幻想。这样一来,苏联和美国的矛盾,就成了你死我活的斗争,无法轻易缓解了。

像这样的分析,在今天听来已经不新鲜了。你翻开任何一本研究俄国乃至苏联历史的专著,都会提到它根深蒂固的不安全感,以及相关历史案例。但注意了,乔治·凯南提出这些观点,可是在1947年啊。那个时候,多数美国人,甚至政治家,对苏联的理解还是很肤浅的。美国国务院研究苏联问题的方法,就是找几本列宁和斯大林的文集,根据里面的个别字眼来下判断。这种做法,倒是很省力,但它也会把苏联的宣传话术和真实情况混为一谈,认定美苏之间的分歧完全是意识形态导致的。而凯南早在1933年就被外派到了苏联,他不仅熟读俄国历史,还精通俄、德、法等7门外语,可以阅读多个国家的报纸和外交文件。靠着这些优势,凯南细致观察了“二战”爆发前后,斯大林和德国、波兰、拉脱维亚等邻国打交道的过程,最终得出结论:意识形态分歧,只是表现,不是动机。苏联的不安全感,早就由它的历史、地理和政治特征决定了。美国制定对苏政策,应当以这个现实,而不是个别言论,作为出发点。

但是,凯南又没有过度渲染“苏联威胁论”,没有把苏联描绘成恐怖的洪水猛兽。他讲,“二战”结束后,苏联之所以会在东欧采取进攻态势,主要是源自心理上的应激反应,这跟德国曾经的扩张是不一样的。经过“二战”的冲击,苏联遭受了巨大的人口和经济损失,它不会主动发动新的战争,更没有吞并欧洲的全盘计划。但是,凯南也强调,苏联是有能力对美国形成重大挑战的,原因来自地理。他指出,在“二战”之前的世界上,存在五个主要工业区,它们是:以美国为中心的北美,苏联,英国,以法德为中心的西欧,以及日本。在1947年,苏联已经占领半个德国,还对英国和日本形成巨大压力,几乎拿下了主要工业区的一半。这对它的军事潜力和整体国力是一种长期利好。美国要想阻止苏联建立全面战略优势,就必须对它进行长期而坚定的“遏制”,提防苏联在欧亚大陆上成为隐形主宰者。

问题又来了:“遏制政策”,该怎样进行呢?是对苏联发动一场核战争吗?凯南可不这么想。他反复强调,苏联的不安全感,主要是一种心理现象。莫斯科对战后西欧采取的高压姿态,也是为了在心理层面制造恐慌。这种情况下,美国要是贸然发动战争,除去损害自己的形象,虚掷国力外,性价比极低。美国应当用“力量的逻辑”来应付苏联,但不是直接动用武力。那什么是“力量的逻辑”呢?凯南认为,它同样包含物质和心理两个层面。在物质上,美国要扶持英国、西欧和日本,先让它们恢复生产能力,继而强化其国防实力,最后加入以美国为首的军事同盟。这样一来,苏联的心理施压就被稀释了。同时,美国还要离间莫斯科和它的东欧盟友的关系,并利用和助长苏联集团内部的动摇心理。只要越来越多的苏联政治家意识到,继续与美国对抗,只会孤立自己,根本削弱不了美国,那它的对抗战略就会崩溃。凯南认为,这个过程也许会很漫长。但最迟到1990年,美国一定会赢得对苏联的最终胜利。

注意了,凯南的这篇文章,不光在讲苏联啊。它实际上是给美国的决策者上了一堂国际政治课,教他们怎么分析一个假想敌的动机和实力。听到这里,你可能要问了:美国的杜鲁门总统,还有他的前任罗斯福,那都是身经百战的大政治家。凯南说的这些道理,他们难道不懂吗?你别说,还真不完全懂。要知道,作为西方国家里的后发势力,美国要到“一战”末期,才开始介入全球政治,经验是很匮乏的。凯南讲,当时的美国政治家,特别推崇“普遍主义”,或者说条文主义。什么是普遍主义呢?就是把国际政治当成法庭断案,用一套大而化之的理念处理所有问题。许多美国人,比如“一战”末期的威尔逊总统,都觉得:只要把整体规则设计得尽善尽美,结果就一定是好的。至于权力政治,那是肮脏的,最好少碰。在这种观念驱动下,美国提出了许多标新立异的口号,一个比一个响亮。它在清末的中国,鼓吹“门户开放”。在“一战”后的欧洲,大谈“民族自决”“公开外交”。到了“二战”末期,美国又对联合国寄予厚望,好像有了这个组织,一切问题就都解决了。这当然是一种幼稚和自负。

而凯南提出的“药方”,叫作“特殊主义”。他讲,国际政治的本质,更像是做生意。国家手里的“资金”,是它的权力,分为军事实力、经济实力、心理影响力等内容。这些“资金”,是会升值贬值的,在不同地区起的作用也不一样。比如,西欧这个工业中心,和非洲的某块领土一样,看上去都代表人口、土地和战略支点。但在美国的全球战略里,西欧的价值显然比非洲更大,更值得重点维护。同样,苏联的某个东欧盟友改换阵营,跟某个中东国家倒向美国,造成的“资金”盈亏也不一样。因为东欧在空间上离苏联要近得多。这种具体问题具体分析,不搞一概而论的视角,就是特殊主义。凯南讲,美国在面对苏联时,尤其要倚重特殊主义。因为苏联政权的本质特征,就是它的不安全感,以及由恐惧引发的对外强硬。面对这样一个政权,传统的普遍主义做法,比如建立一个包罗万象的组织,或者在某个小问题上做出安抚,都不足以化解矛盾,都不足以增进美国本身的安全。只有按照特殊主义方法论,瞄准苏联的内在弱点,进行长期遏制,才能赢得对抗的胜利。“X文章”的这些观点,可以说也是美国第一份完整的“冷战”方案。

注意了,凯南可不是光说不练的人啊。写出“X文章”的同一年,他被美国国务卿马歇尔调到国务院,负责组建政策规划办公室。这个办公室,相当于美国政府内部的最高外交智库,专门负责从战略层面,规划长期对外政策。凯南也因此成为美国战后外交的“教父”。他还主持起草了援助西欧的“马歇尔计划”,并且提前40多年就准备好了实现两德统一的方案。值得一提的是,凯南对“冷战”时期美国的两次对外用兵,也就是朝鲜战争和越南战争,都持否定态度。他讲,无论朝鲜还是越南,都不属于核心工业区。它们在美国的“资产列表”里,排名很靠后。美国在这两个国家狂轰滥炸,即使打赢了,也拿不到多少实质性利益,反而会分散战略重点。他反复强调,“遏制政策”,不等于单纯的军事回击,滥用武力是会造成反噬的。早在1947年,凯南就告诉国家战争学院的学员:“苏联对美国的威胁,不在军事实力,而在政治权势。既然美苏关系不完全是军事问题,那指望靠军事手段来解决它就是很可疑的。”直到2005年去世前,凯南还在批评美国入侵阿富汗和伊拉克。从这个角度看,凯南虽然言辞强硬,但绝不是好战分子。

好了,以上就是《美国大外交》收录的最重要的一篇文章,《苏联行为的根源》的主要内容。除了这篇文章,本书里的其他几篇演讲稿,也很值得说道。在1951年的6篇讲稿里,凯南主要分析了两件事:为什么势力均衡对美国格外重要,它跟地缘政治之间有什么联系。而在1984年的两篇讲稿里,凯南强调了另一个核心概念,那就是谦逊。

说到势力均衡,Balance of Power,它可以说是国际政治当中出现频率最高的字眼之一。我在解读基辛格的博士论文《重建的世界》时,就讲过这个势力均衡。简单来说,在某个时期的国际体系里,如果没有一个国家强大到足以用武力毁灭其他国家的生存,那就实现了均衡。如果出现了这样的国家,其他势力会联合起来对抗它,这个过程叫作“制衡”。制衡发展到最后,威胁被消除,均衡又得以恢复。凯南讲,在“二战”之后的世界里,美国要想让自己的处境变得更安全,就得利用好这个“势力均衡”机制,而不是光靠物质力量优势去碾压对手。这是来自历史的教益。

听到这里,你有没有发现一个问题:凯南和基辛格说的“势力均衡”,跟我们印象里的世界近代史,好像不太一样啊。我们不是经常提到“英国霸权”“美国霸权”吗?那为什么19世纪的英国和20世纪的美国,没有变成势力均衡的制约对象呢?对这些问题,凯南这本《美国大外交》没有正面回答。但我可以结合美国国际关系学者马克·布罗利的理论,给你做个解释。布罗利讲,势力均衡的存在,和霸权国家的出现,不一定是非此即彼的。有一类霸权国家,非但不会被势力均衡所约束,反而会成为它的受益者,那就是所谓“自由领导者”。这类国家,以近现代的英美两国为代表,主要是海洋强国。它们也搞对外扩张,也经常发动战争,但并不以直接控制土地和人口为目标。“自由领导者”维持霸权的模式,是建立一个覆盖全球的商品和资本网络,从这个体系里获利。它们也要承担维持体系的成本,比如帮助自己的盟友反击入侵者。总的来说,“自由领导者”型的霸权国家,形象比较柔和,不那么容易被排斥。

那什么样的霸权国家,容易遭受制衡和围堵呢?凯南举了两个例子:两次大战中的德国,以及20世纪初的日本。他讲,德国和日本的共性,是不用体系来笼络盟友,而是想凭武力优势,建立封闭市场,独占土地、人口和资源。像这样的国家,最容易触发势力均衡机制,成为众矢之的。凯南提醒说,“二战”之后的美国,在物质力量上已经达到顶峰。但物质力量能不能转化成权力“资产”,还得看其他国家肯不肯接受,会不会触发势力均衡机制。美国要想让自己的霸权变得更稳固,一定要重视体系的力量,要充当全球开放经济循环的领导者,把制衡的矛头引向苏联。

如果凯南的话只讲到这一层,那也不过是又开了一堂国际政治课,深刻但不具体。而凯南的高明之处,就在于他能洞察时代背景的变化。凯南讲,美国能从西半球的一个区域强国,成长为资本主义世界公认的领袖,不光是靠自身物质力量的增长,跟英国的存在也大有关系。在18到19世纪的世界舞台上,美国所处的美洲只是边缘地带,欧亚大陆才是主角。英国作为当时的“自由领导者”,一方面建立并维护了全球贸易网络,另一方面在充当欧洲政治的仲裁者,扶持大陆盟友挫败拿破仑法国和威廉二世德国的挑战。美国实际上是在英国羽翼的庇护下,遵循英国制定的规则,才走完了崛起的第一步。而美国要想成为英国霸权的继承者,也得重视欧亚大陆这个世界舞台的主战场。

但是,“二战”结束后的欧亚大陆,形势跟19世纪已经很不一样。凯南注意到,在拿破仑战争时代,英国凭借自己的海军优势,加上奥地利、俄国等大陆盟友的协助,就足以击败挑战者。但随着战争规模的升级和财政消耗的扩大,到了“一战”时期,英国已经顶不住了。它要靠美国的紧急“输血”和直接出兵,才能打赢战争。到了“二战”,美国更是不得不直接下场,同时对抗德国和日本。但就算这样,战后的美国在欧洲也做不到一家独大,东南欧大部分地区被纳入了苏联的势力范围。凯南讲,从“冷战”初期的形势看,苏联在欧亚大陆坐拥空间优势,距离更近,部署军事力量、输出政治影响需要的时间都更短。因此,美国绝不能再像过去一样,和平时期就退回美洲,远程观望,等到真正的战争爆发才介入。它需要把自己的存在感直接延伸到欧亚大陆,组建一个制衡联盟来回应苏联地位的上升。

凯南的这个判断,在当时的美国外交界又开了一个先河。我们都听说过“离岸制衡”这个词,它是英国在鼎盛时期采取的外交策略。平时不掺和欧洲大陆的权力斗争,等到威胁出现时,再利用势力均衡机制,组建军事同盟来回应,这样可以节约和平时期的军费开支。美国在“二战”结束时,也想过要模仿这种办法。但凯南说:不行!苏联的领土、人口和经济体量,不是19世纪那些中等强国可以比拟的。要是等苏联的威胁完全显露,再投入资源,对美国来说风险太大了。它需要在和平时期,就维持在欧亚大陆,尤其是欧洲的政治和军事存在,把对苏“遏制”常态化。

问题在于,遏制政策常态化之后,不是会消耗大量财政和军事资源吗?这个成本,美国负担得起吗?这个时候,凯南拿出了下一个锦囊,它就是我们熟悉的“地缘政治学”。这个概念,我们在国际新闻里经常听到,有时甚至都滥用了。其实,不是所有的地理变量,都能立竿见影地服务于国际政治。拿凯南来说,他只看重几个特定区域,就是前面提到的“五大工业中心”:北美、英国、西欧、苏联和日本。凯南讲,这五个区域,不仅位置便利,可以影响全球海上交通线,而且具备现实的军事价值。无论是西欧还是日本,都有能力生产大型舰艇、战斗机、装甲车辆等先进武器,它们是现代战争的基石。这五个工业区,还有大量现成的机场,在陆海两栖战争中是进可攻,退可守。美国既然不可能入侵苏联,那就应该重视英国、西欧和日本的作用,把它们发展成盟友,再让盟友分担自己的防务成本。这也是一种体系观念。

在1984年的两篇文稿里,凯南还强调了“战略谦逊”的价值。他讲,美国人一直有一种幻觉,认为自己既然有了强大的物质力量,那说明自己的智慧和道德水平也比其他国家高,应该担负起改造世界的责任。凯南认为,这种念头非常危险。它既看不到从外部影响和改变一个国家的难度,又助长了武力至上的倾向。拿“冷战”来说,凯南虽然是“遏制政策”的提出者,但他认为:遏制是不可能改变苏联这个国家的,它只能影响苏联政治家的心理状态。苏联最终的变化,是它的内因在外因的催化下导致的,不是美国单方面干预的结果。而当美国想靠军事优势,对越南进行“改造”时,结局就相当糟糕了。凯南反复强调,当美国不重视体系,完全靠军事工具在全世界指手画脚时,一定会招来势力均衡的反噬。可以说,他提前好几十年,就预见到了21世纪初美国霸权在全球政治中遭遇的困境。

当然,凯南的学说,也不是不容置疑的金科玉律,其中也有瑕疵。比如,凯南一直激烈地批评说,美国在20世纪初墨守普遍主义,缺乏权力政治意识,导致了一系列外交失误。站在今天的角度,这当然是一种偏狭。近代美国在亚洲的经营,以及它在“二战”期间跟苏联的合作,一直是很有心机的,并不像凯南说得那么单纯。另外,凯南还厌恶大众政治,渴望回到19世纪完全由外交专家制定政策的状态,这在今天的条件下也是不现实的。毕竟,在世界上大多数国家,民意已经成为重要的政治风向标。即使是凯南这样的顶尖思想家,也必须服从这样的现实。

好了,关于乔治·凯南这本《美国大外交》的主要内容,就为你介绍到这里。

如果只看《美国大外交》这个书名,以及每篇文稿的标题,你可能会认为它是一些零散的杂感,是凯南这位长寿的前外交官,对20世纪初一些陈年往事的点评。但细读下去,你会发现,凯南是用美国人最熟悉的现代史,讲了一堂国际政治学入门课。他强调的核心概念,比如势力均衡、地缘政治和谦逊,不仅适用于美国,对所有关注国际事务的人来说,都是一把打开未知之门的钥匙。在这些概念的基础上,凯南提出了“遏制政策”,深刻影响了“二战”之后的美国外交,也把自己的名字留在了历史上。这也是基辛格、布热津斯基等人对凯南一直推崇备至的主要原因。

但凯南不光是一位政策专家,他还是一位高屋建瓴的思想家。《美国大外交》做出的一些预判,比如滥用武力导致的反噬,又比如经营国际体系的价值,在后来的历史里已经被多次验证。特别是凯南对时代变迁的洞察,以及谦逊、克制的态度,对我们的日常生活也适用。在纷繁复杂的国际事务中,正是因为有了凯南这样超越国界的思想家,人类才能减少犯下的错误,朝着和平的目标继续前进。

以上,就是这本书的精华内容。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友,恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

凯南是用美国人最熟悉的现代史,讲了一堂国际政治学入门课。他强调的核心概念,比如势力均衡、地缘政治和谦逊,不仅适用于美国,对所有关注国际事务的人来说,都是一把打开未知之门的钥匙。

-

在纷繁复杂的国际事务中,正是因为有了凯南这样超越国界的思想家,人类才能减少犯下的错误,朝着和平的目标继续前进。