《美国不平等的起源》 徐学勤解读

《美国不平等的起源》| 徐学勤解读

关于作者

伊莎贝尔·威尔克森是美国记者和作家,是第一位获普利策新闻奖的非洲裔美国人,奥巴马曾亲自为其颁发美国国家人文奖章。她曾任《纽约时报》芝加哥分社社长,后任教于普林斯顿大学、波士顿大学等高校,前一部著作《他乡暖阳:美国大迁移史》被《时代》杂志评为21世纪10年代十大最佳非虚构类图书之一。

关于本书

这是一本深入剖析美国种族冲突和种姓制度的作品,它的英文原版出版于2020年8月,书出版后的短短几个月内,就在全球热销近百万册,被《纽约时报》《时代》《华盛顿邮报》《出版人周刊》《柯克斯书评》《财富》等权威媒体选为年度好书。

核心内容

书中对美国种族问题进行了重新解释,认为它的本质是种姓制度问题,作者对美国种姓制度的历史变迁、特征和影响进行了系统阐释,并呼吁人们抛弃种姓制度,建立一个没有歧视的社会。

你好,欢迎每天听本书,我是徐学勤。今天要为你解读的书是《美国不平等的起源》,它的英文原名直译过来是《种姓:我们不满的根源》。

这是一本深入剖析美国种族冲突和种姓制度的作品,它的英文原版出版于2020年8月,书出版后的短短几个月内,就在全球热销近百万册,毫无悬念地入选了《纽约时报》《华盛顿邮报》《时代》杂志的年度好书榜。中国的出版机构,也以最快的速度引进版权,在半年内推出了中文版。

我们知道,种族问题一直是美国社会难以根除的顽疾,如今美国在政治、经济、社会和文化层面的很多撕裂现象,从根源上都和种族问题有关。所以,关于美国种族主义问题的研究,在美国本土一直是一门显学,已经有大量的研究著作,但这本书在继承前人研究成果的基础上,还是给出了一套崭新的解释框架。作者认为,美国的种族问题,从本质上而言,不是简单的种族利益之争,而是一个种姓制度问题。

那么,“种族”和“种姓”有什么区别呢?这两个词看似接近,实际上却有很大不同,种族更多地是强调肤色等生理差异,而种姓则是强调人的社会等级,强调人有高低贵贱之别。当然,它们也有一些共同特征,其中最主要的就是,种族和种姓都是与生俱来的,它就像胎记一样没办法去除,但胎记一般不会让人痛苦,而种族和种姓的隔阂,却让无数人受尽屈辱和折磨,甚至丢掉性命。

这本书的作者伊莎贝尔·威尔克森,是一位非常了不起的女记者,她曾担任《纽约时报》芝加哥分社社长,后来又在多所美国高校任教。她是美国历史上第一位获得普利策新闻奖的非洲裔美国人,她的前一部作品《他乡暖阳》同样是关注种族问题,那部书为她赢得了数十个图书奖,奥巴马还亲自为她颁发了美国国家人文奖章。

作为一名黑人女性,她热切地关注美国黑人的命运变迁。她凭借努力跻身美国精英阶层,但在现实生活中,却常常因为肤色遭受歧视。譬如,无端地被白人警察跟踪,被采访对象怀疑是假冒记者,与人聊天时被陌生的白人粗暴地打断,这些说起来都是不起眼的小事,但这类事情就像空气一样弥漫在社会的各个角落里,是一种人对另一种人的无端侵犯,是一类人对另一类人莫名的优越感,而这一切,在她看来,都源于美国根深蒂固的种姓制度。

为了写这部《美国不平等的起源》,她采访了大量美国黑人,并前往印度和德国等有种姓制度历史的国家实地考察,前后耗费十年才完成这部书。

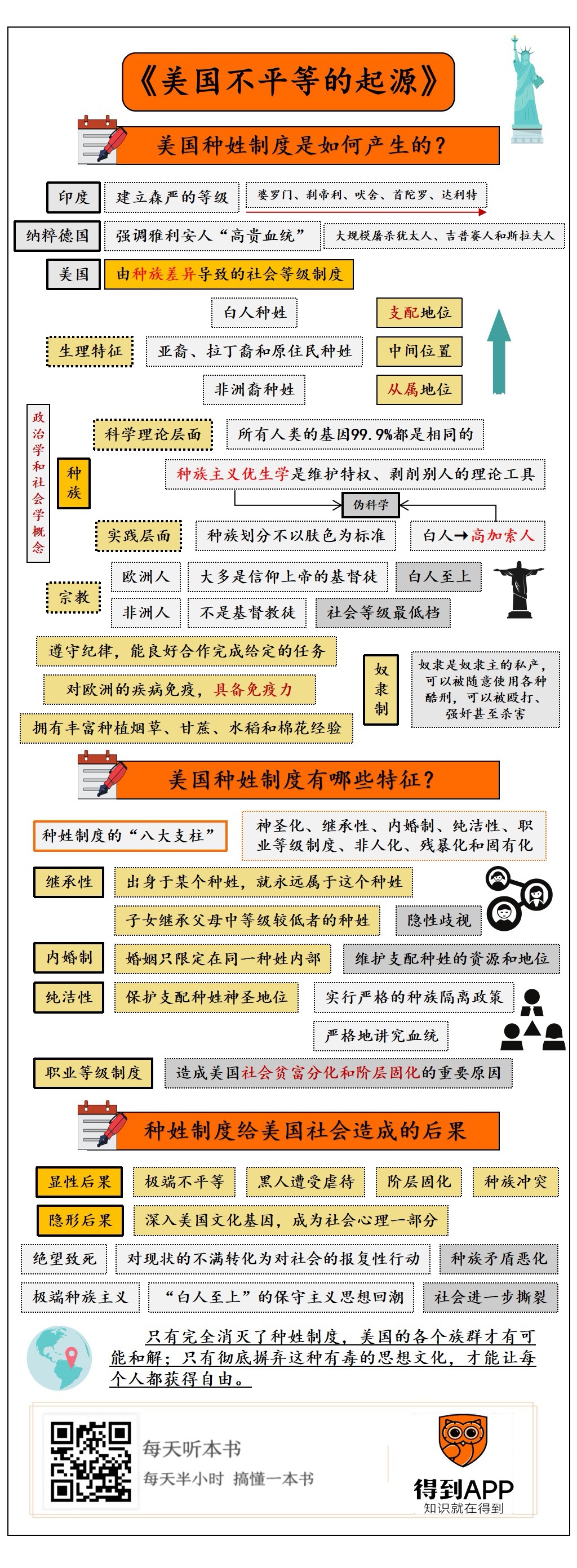

本期音频,我将分三个部分为你解读这本书,第一部分谈美国的种姓制度是如何产生的,它为何会成为美国社会不平等的根源;第二部分谈美国种姓制度都有哪些特征;最后,谈种姓制度所造成的后果,以及可能的解决之道。

好,我们先来看第一个问题,也就是,美国的种姓制度到底是如何产生的?

在作者看来,人类历史上有三种种姓制度极为突出:第一种是大家最耳熟能详的,也就是印度的种姓制度,它延续了三千多年,把社会成员分成婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗,以及最低贱的达利特,这套种姓制度为印度社会建立了森严的等级,各个等级的地位、权利、职业和义务都有严格的规定,不得逾越;第二种是纳粹德国的种姓制度,它强调雅利安人的所谓“高贵血统”,最后造成了对数百万犹太人、吉普赛人和斯拉夫人的大屠杀;而第三种就是美国的种姓制度,它造成了北美土地上持续四百年的种族矛盾,至今遗毒未消。

那么,美国的种姓制度到底是什么呢?用一句话概括就是,它是由种族差异导致的社会等级制度。美国社会由占支配地位的白人种姓,占从属地位的非洲裔种姓,以及居于中间位置的亚裔、拉丁裔和原住民种姓构成,人们根据生理特征把人群划入不同的等级之中。白人和黑人居于种姓制度的上下两极,白人是主宰者,在各种法律制度和社会资源上拥有优先权,而黑人是受歧视、受排挤、受奴役的对象,他们是美国社会里的“贱民”,其他的种姓则拼命地向白人种姓靠拢,以争取更多的机会和资源。

你可能会问,既然美国的种姓制度是建立在种族差异之上,那么,种族又是一个什么样的概念呢?这个问题至关重要,它是解开后面很多问题的一把钥匙。

我们今天常说的种族,比如白种人、黄种人、黑种人,是根据肤色来对人群进行划分,表面上看煞有介事,好像真的有一套客观标准来区分,但如果深入了解就会发现,种族其实根本不是一个生理学概念,而是一个政治学和社会学概念。怎么说呢?我们从理论和实践两个层面来看。

首先,在科学理论层面,早在2000年,人类第一个基因组图谱测绘完成的时候,就发现所有人类的基因99.9%都是相同的。遗传学家得出结论,人类的祖先都是从非洲的少数部落里走出来的,他们大约经过十万年,再散布到世界各地,这个结论如今基本成为学界共识。在人类的数万个基因里,只有少数几个基因存在差异,这也就意味着所谓种族的优异和低贱,根本没有任何生理依据。进化学家也认为,任何对人类种族的定义,都缺乏科学分类的严谨性,而曾经热闹一时的所谓“种族主义优生学”,更是一门彻头彻尾的伪科学。种族观念只是一部分人蓄意炮制出来的,用来维护特权、剥削别人的一种理论工具。

其次,在实践层面,对种族的划分并不是真的以肤色为标准。这该如何理解呢?我们如果把全人类按照肤色从深到浅排成一排,那么,你会看到一条长长的渐变的色卡,相邻的两个人的肤色,你几乎区分不出来,这也就意味着划分种族的标准,根本无从确立。

实际上,所谓白人并不真的是指肤色白的人,那是指什么呢?书里提到一个例子很好地说明了这个问题,一位名叫小泽隆夫的日本移民,他在美国生活了20多年,试图证明自己有资格获得公民身份,也有资格被定为“白人”,因为他的皮肤比许多“白种人”更白。他的官司一直打到美国联邦最高法院,但法院最后判决:“白”指的不是肤色,而是指“高加索人”,日本人不是高加索人,所以他不能获得公民身份。

如果你追问什么是“高加索人”,对不起,没有一个人能说清楚,因为它本身就是一个伪科学概念。这个词是1795年从德国一位叫约翰·布卢门巴赫的医学教授的脑袋里蹦出来的,他喜欢收集人的颅骨,而他最中意的一颗颅骨,刚好来自俄罗斯的高加索山脉,因此他用这颗颅骨的来源地为颅骨所属的人群——也就是欧洲人——命名,并没有什么科学论证,但这个概念竟然意外地传开了。

好,既然说种族不是一个严谨的科学概念,而是一个建构出来的社会概念。那么,种族意识和种姓制度又是如何被建构出来的呢?这是一本历史探源之作,那么,就让我们回到英国人和非洲人最早到达北美的时刻,看看当时到底发生了什么。

早在1606年,英国人就开始在北美建立殖民地,此后陆续有清教徒漂洋过海来到北美。1619年8月下旬,第一批非洲人在北美的弗吉尼亚登陆,他们一共二十几个人,乘坐一艘荷兰人的船抵达北美。荷兰人从一艘贩奴船上俘获了这些黑人,并打算把他们转手卖给北美殖民地上的英国人。但是,历史学家不太能确定这些黑人是短期的契约佣工,还是立刻就被贬为终身奴隶。也就是说,最初来到北美的黑人,是否在一开始就成为了奴隶,是一件有待进一步考证的事。当时,这些黑人和英国、爱尔兰的契约佣工一起工作,地位并不一定比后者更低。

那么,非洲移民的地位是如何被不断贬低的呢?作者认为,在一开始,决定一个人在殖民地地位的不是种族,而是宗教。欧洲人虽然信奉的具体教派不一样,但他们大多都是信仰上帝的基督徒,而绝大多数非洲人在抵达美洲时都不是基督徒,所以,他们在被彻底贬低和污名化之前,就已经慢慢落到社会等级里最低的一档。后来非洲人也开始皈依基督教,这对基于宗教的等级制度形成了挑战,欧洲人想要用最廉价、最顺从的劳动力来攫取财富,他们想要保持这种等级差异。

随着时间的推移,殖民地的法律赋予英国人和爱尔兰人比黑人更大的特权,欧洲人逐渐形成一种新的身份,他们的肤色更为接近,开始把自己命名为“白人”,信奉“白人至上”,与黑人相对。这是北美最早的对种族的界定,它导致出现了一套种姓制度。作者认为,种姓制度的创立,不是某个单独法令的结果,而是殖民者根据需要逐渐试探出来的一套人群分类方法。白人逐渐成为占支配地位的种姓,而黑人成为被污名化的从属种姓。

非洲人之所以不幸地沦落到最低等级,除了宗教和肤色原因之外,还和他们身上的三个优点有关。你可能会纳闷,优点为啥还能成为沦落的原因呢?那是因为,这三个优点正是英国殖民者所需要的。

首先,非洲人被英国人认为是“文明和相对温顺的群体”,他们“习惯于遵守纪律”,能够良好地合作完成给定的任务,对统治者和奴隶主来说,听话当然很重要。其次,非洲人对欧洲的疾病免疫,欧洲人起初想要奴役北美原住民,但印第安人感染欧洲人携带的天花病毒后,出现了大规模的死亡,所以具备免疫力的非洲人对殖民者来说用处更大。最后,是殖民地需要大量人力来种植烟草、甘蔗、水稻和棉花,很多英国人欠缺种植这些作物的经验,但非洲人要么在他们的故乡就耕种过,要么很快就能掌握诀窍。所以,“殖民者很快就意识到,假如没有非洲人和他们带来的技能,他们的殖民事业就会失败。”

就这样,奴隶制在北美土地应运而生,一直到南北战争结束,奴隶制才得以废除。从1619年到1865年,美国的奴隶制合法地存在了两个半世纪,它得到国家和执法者的庇护——奴隶是奴隶主的私产,可以被随意使用各种酷刑,可以被殴打、强奸甚至杀害。任何一名黑奴,即便千辛万苦地逃出奴隶主的魔爪,他所进入的那个世界也不会承认他的自由,反而会把他送还给他的主人,他迎来的将会是更多报复性的虐待。

在白人和黑人的等级搭建起来之后,每一个后来进入北美大陆的新移民,都需要在这个等级中找到自己的位置。来自欧洲的移民,无论他是捷克人、匈牙利人、波兰人,还是塞尔维亚人、俄罗斯人、土耳其人,他们在进入这片新世界之后,都自动地多出一个身份,叫做“白人”。虽然他们的民族文化、语言、信仰、外貌、习俗都有差异,他们的国家甚至互相敌对,但是在这片新大陆上,他们却融合为一个共同体。

他们在欧洲可能出身低微,甚至可能是被流放到北美的罪犯,但是不要紧,在新大陆,他们有资格占据优势地位。他们很快就学会这片土地上的生存法则,选择进入“白人”阵营,并学会蔑视和欺压黑人。他们的到来,加强了支配种姓的力量,这也正是统治阶层所需要的。

而那些没法进入白人世界的亚裔和拉丁裔移民,他们同样获得了一个新身份,变成了黄种人、红种人或者棕种人,在他们的家乡,他们是从来不会这样称呼自己的。这些人处于黑人和白人两个等级中间,比上不足,比下有余。

如此一来,美国的种姓制度就逐步成型了,一代代下来,这套制度并没有在美式民主中得到消解,相反,种族冲突至今仍然是美国社会最敏感的一根神经。

那么,为什么种姓制度的顽疾如此难以根除呢?这就需要进入第二部分,来谈谈种姓制度都有哪些特征,正是这些特征,让种姓制度被不断地固化。

作者总结了八大特征,把它们称之为种姓制度的“八大支柱”,分别是神圣化、继承性、内婚制、纯洁性、职业等级制度、非人化、残暴化和固有化。限于时间,我没法每个都详细说到,我重点给你说说其中四个。

第一个是继承性,就是说你出身于某个种姓,你就永远属于这个种姓,享有这个种姓的尊贵地位,或者遭受它所带来的耻辱,不但你一辈子如此,你的后代也都会将它传承下去。

那么问题来了,那些白人奴隶主和黑人奴隶生的孩子,该算作什么种姓呢?要知道,奴隶主强奸奴隶的事,可是经常发生的。从最早的弗吉尼亚殖民地开始,相关的法律就规定,子女继承父母中等级较低者的种姓。也就是说,黑人母亲生的孩子仍然属于低等种姓。后来一代代发展下来,也会出现黑人男性与白人女性结合的情况,那么,他们的孩子也同样属于低等种姓。也就是说,只要有任何非洲血统的生理特征,就会被认定为属于黑人群体。

后来随着社会的进步,黑人也可能会拥有很高的财富和名望,尤其在体育界和娱乐界,黑人明星特别多,但是,黑人的低等种姓会被他们传承下来,他们难免在某些场合遭到隐性的歧视。就像NBA的著名黑人球星勒布朗·詹姆斯所说:“无论你在生活中有了多大的名声,无论你变得多么有钱、人们多么崇拜你、你做了多么了不起的事情,只要你是一名非洲裔男性或非洲裔女性,那你永远就只是这个人了。”低等种族的标签,永远无法剔除。

第二,我们来说说内婚制,这个词很好理解,就是婚姻只限定在同一个种姓内部,禁止与你所属群体外的人结婚,甚至禁止任何人与所属群体外的人发生性关系或者产生爱情。在美国历史上的绝大多数时间里,内婚制都得到严格地执行。

1691年,弗吉尼亚州成为第一个宣布黑人与白人婚姻非法的殖民地,在接下来的近三个世纪,美国的50个州里,有41个州通过了法律,规定跨种族通婚是犯罪,可判处最高5000美元罚款和最高10年监禁。直到1967年,联邦最高法院才推翻这些禁令,但有些州在正式废除内婚制法律上进展缓慢。亚拉巴马州直到2000年才废除跨种族通婚的法律,但在那次公投中,依然有40%的人支持保留婚姻禁令。

那么,为什么要这么做呢?原因很简单,就是为了保持不同种姓的界限,维护支配种姓的资源和地位。内婚制切断了跨种姓组建家庭的可能,也扼杀了不同种姓之间产生感情或者结为利益共同体的可能,这样一来,支配种姓的成员更容易把低于他们的人视为劣等动物,把他们当作非我族类的敌人。

第三,我们来说说纯洁性,这跟内婚制有些相似,它的目的也是为了保护支配种姓的神圣地位不受到“玷污”。在印度的一些地区,最低种姓的成员在走路时,必须注意和高种姓的人保持距离,以免污染了后者的形象。纳粹德国时期,所有的公共游泳池都禁止犹太人进入,因为他们认为,犹太人的身体会污染泳池。而在美国,维护种姓纯洁性的方式主要有两个,一是实行严格的种族隔离政策,二是严格地讲究血统。

在从1876年到1965年,也就是南北战争结束后的近100年里,美国南部各州以及边境各州,通过了一系列对有色人种实行种族隔离的法律,这些法律被统称为“吉姆·克劳法”,“吉姆·克劳”是白人对黑人的污蔑性称呼。这些法律规定,公共设施必须依照种族的不同而隔离使用,比如公共汽车上会设有白人专区和有色人种专区,学校分为白人学校和有色人种学校,餐厅、车站、医院、旅店、甚至监狱都会进行类似的划分。而商店就算允许黑人进入,也会禁止他们试穿衣服、鞋子、帽子和手套。这种种族隔离政策,甚至被纳粹德国效仿。

美国人维护纯洁性的另一套措施是捍卫白人的血统,白人认为,在他们身上,一滴非洲人、亚洲人或美洲原住民的血液,都会玷污他们血统的纯洁性。但是,经过很多代人之后,跨种族通婚越来越普遍,出现了很多混血儿,那么,该如何确定一个人的种族呢?这就冒出了很多奇葩的规定,比如,弗吉尼亚州把“白人”定义为“除高加索人外不拥有任何其他血统的个人”,俄勒冈州把“非白人”定义为“拥有1/4黑人、中国人或卡内加人血统或拥有超过1/2印第安人血统的人”,路易斯安那州把“黑人”定义为拥有1/32以上黑人血统的人。

第四个,我们再来说说职业等级制度,这个制度是造成美国社会贫富分化和阶层固化的重要原因。在奴隶制被废除之前,黑人只能从事最低等、最繁重、最脏的工作,包括各种农活和家务,除此之外,只有一项工作是被允许的,那就是娱乐表演,用表演来取悦主人。所以,一方面黑奴被残酷虐待,另一方面他们还要在主人心血来潮的时候强颜欢笑,为主人唱歌、跳舞或演奏音乐,逗主人开心。作者说,“这成了一种慑服的武器,既能减轻支配种姓的罪恶感,也能进一步羞辱被奴役的人。”

在奴隶时代结束后,即使在20世纪,黑人也还是主要从事佃农和仆人的工作。有的黑人想方设法接受了教育,但他们最多也只能当个教师、牧师,或者为从属种姓的人看看病。比如,南卡罗来纳州的立法机构宣布:“任何有色人种都不得自行学习工匠、机械师或店主所需要的技艺,不得在任何行业中就业或创业并从中牟利,农活和有劳动契约的家务除外。”

这种职业上的等级制度,导致黑人很难有机会实现向上流动,他们只能从事比较低等的工作,因此贫穷被一代代世袭下来,难以翻身。不过,黑人把被迫为主人表演,慢慢转换成一种艺术和运动能力,20世纪以来,最富有的非洲裔美国人基本上都是艺人或者运动员。

好,说完种姓制度的特征,最后一部分,我们来谈谈种姓制度给美国社会造成的后果。

其实,刚刚谈到的很多内容,都是种姓制度的显性后果,包括极端的不平等、黑人遭受虐待、阶层固化、种族冲突等等,但还有一些后果是隐性的,它已经深入美国的文化基因,成为社会心理的一部分,不容易被察觉,但它就像定时炸弹一样随时可能被引爆。

我先说一个奇怪的现象,那就是在2015年,美国中年白人的死亡率突然升高,在全世界人口死亡率都在普遍下降的情况下,这显然是一个反常的现象。后来调查发现,很多人是死于自杀、吸毒和酗酒导致的肝病,经济学家称之为“绝望致死”。

从20世纪70年代以来,美国白人蓝领工人的工资就没怎么涨过,很多人陷入贫穷和家庭破裂的境地,他们从中产阶级沦落到社会底层,还没法自救。但这还只是硬币的一面,如果仅仅是如此,并不会导致死亡率上升,毕竟同样陷入经济危机的也有其他族裔的产业工人,但他们并没有出现类似情况;硬币的另一面,是白人在人生信条上的崩塌,他们曾经认为自己与生俱来具有优越性,凌驾于其他种姓之上,但现实让他们的这种幻觉破灭,他们没法面对向下流动的现实。

白人工人和黑人工人,本来具有完全相同的利益诉求,但是,种姓制度人为地把他们分隔成两个群体,他们没办法联合一致为自己争取利益。过去只要有最底层的黑人存在,不论处于什么阶层的美国白人都觉得是一种安慰,觉得他们至少比黑人强,但是现在情况转变了,一些白人的生活境遇甚至还不如黑人。天生的优越感和对自己不切实际的期待,让这些白人面临前所未有的存在性危机。

但是,所谓“绝望致死”还只是个人性的悲剧,更可怕的一种后果,是他们把对现状的不满转化成对社会的报复性行动,比如,近年来屡次发生的白人大规模枪杀黑人和犹太人事件,这些事件表明种族矛盾在美国进一步恶化。

有社会学家说,群体性的自恋会导致极端的种族主义。白人的自恋心理,也导致“白人至上”的保守主义思想回潮,这种思潮把特朗普这样的极端种族主义者推上了总统之位,让美国各种族之间的关系严重倒退,终于在2020年白人警察杀害黑人弗洛伊德后,迎来了全美近百座城市的示威抗议,美国社会也因此进一步撕裂。

但这一切还远远没到尽头,作者说,美国正面临着一场前所未有的身份危机,因为根据人口学家的预测,美国的人口结构将在2042年左右发生翻转,白人的数量将会被非欧洲后裔超过,这将会导致怎样的社会变化,现在还不得而知,但一部分白人已经在对这种必将出现的局面表示恐惧,保守主义的回潮可能也和这种恐惧心理有关。

种族主义和种姓制度是美国一道非常棘手的难题,它已经根深蒂固地存在了四百年,造成了无数的悲剧,光是在南北战争中,就有75万人为之丧生。一代代的民权运动者、学者、律师、法官和政治家,都想要破解这道难题,但是仍然进展缓慢。

这本书里,作者详尽地分析了种姓制度的来龙去脉,她呼吁人们正视那些不光彩的历史,并培养共情的能力,所谓“共情”不仅仅是不歧视,还要“以一切形式支持非洲裔美国人、支持女性、支持拉丁裔、支持亚裔、支持原住民和支持全人类”。她把二战后德国对纳粹历史的反思和美国对待种族主义的态度进行了对比,非常具有启发性。

在战后德国,展示纳粹的万字符标志是一项重罪;但在美国,当年南方叛军的旗帜,却被加进一些州的官方旗帜中。

在德国,一些没有自杀的纳粹分子被抓捕并接受审判,许多人以反人类罪被判处绞刑;但在美国,那些把数百万奴隶的性命绑在战车上的人,却没有受到审判和制裁。

在德国,政府为大屠杀的幸存者提供了赔偿;但在美国,得到赔偿的却是奴隶主,而不是奴隶。

在德国,很少有人敢公开地为纳粹辩护;但在美国,坚持“白人至上”的仍然大有人在。

一经对比就能发现,美国人并没有对奴隶制度和种族歧视进行过彻底的否认和反思,所以,在南北战争结束一个半世纪后,种族主义思想仍然阴魂不散。

作者说,我们不需要为几个世纪前的人做错的事负责,但我们要为今天自己的言行负责,不要去做伤害他人利益和尊严的事。只有完全消灭了种姓制度,美国的各个族群才有可能和解;只有彻底摒弃这种有毒的思想文化,才能真正让每个人都获得自由。

撰稿、讲述:徐学勤脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.美国社会由占支配地位的白人种姓,占从属地位的非洲裔种姓,以及居于中间位置的亚裔、拉丁裔和原住民种姓构成,根据生理特征把人群划入不同的等级之中。

2.种族观念并无科学性,只是一部分人蓄意炮制出来的,用来维护特权、剥削别人的一种理论工具。

3.在美国,维护种姓纯洁性的方式主要有两个,一是实行严格的种族隔离政策,二是严格地讲究血统。