《罗马帝国衰亡史3:三世纪危机》 東西堂主解读

《罗马帝国衰亡史3:三世纪危机》| 東西堂主解读

关于作者

爱德华·吉本,启蒙运动晚期英国著名历史学家。他在对罗马帝国开展了历时20余年的研究后,用全新的历史写作手法创作了《罗马帝国衰亡史》,为启蒙运动的欧洲提供了深刻借鉴和反思。《国富论》的作者、著名经济学家亚当·斯密曾说,“《罗马帝国衰亡史》足可以让吉本列入欧洲文史界的首位。”

关于本书

本书是作者毕生智慧和研究成果的结晶,完整叙述了从罗马帝国“五贤帝时代”起至1453年君士坦丁堡沦陷1300多年的历史,其中涉及到了政治、经济、军事、宗教、文化和社会生活的方方面面。书中既有对罗马帝国衰亡原因的深刻剖析,也有对当时历史图景的呈现,是研究罗马史、解析中世纪欧洲的经典必读书目。

核心内容

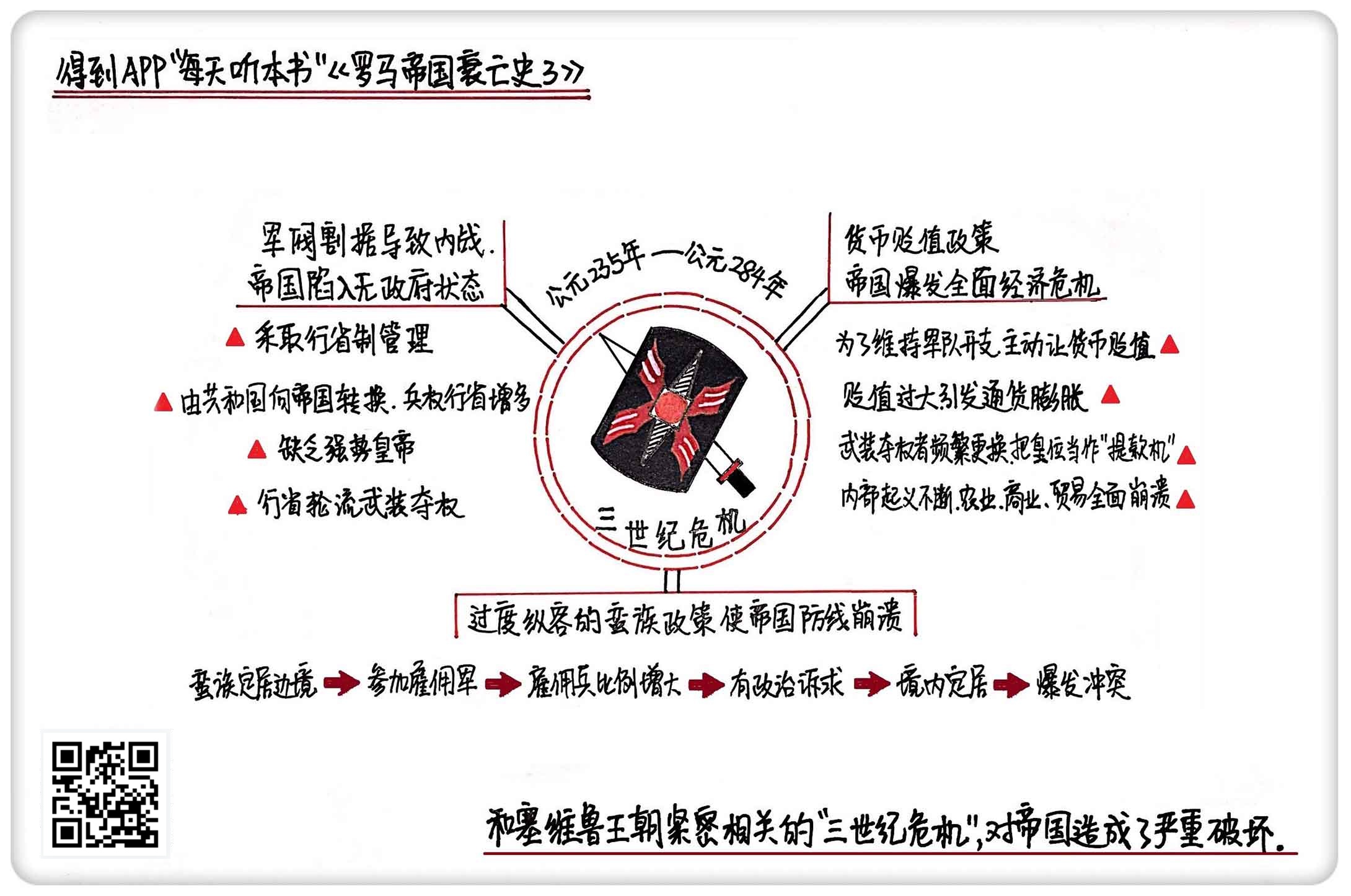

完整描述了罗马帝国全面衰落的状况,从政治、经济、蛮族政策三个方面详细分析了“三世纪危机”的过程和原因。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《罗马帝国衰亡史》,这套书一共分为六卷,中文版总计大约380万字。我们的解读分为六期,今天是第三期。我将用大约21分钟,为你讲述书中精髓:“三世纪危机”是怎样把罗马帝国引入深渊的?

在上一期说道:在皇帝康茂德被杀以后,从非洲行省起兵的塞维鲁,在混乱中凭借武力夺取皇位。由于政权的合法性存在问题,促使他对军队进行改革,从行省中抽调士兵参加近卫军。为了维持军队的忠诚度,塞维鲁采取了收买、放纵的手段,导致军队权力上升。按照罗马沿袭下的惯例,只有罗马人才能参军。他的儿子卡拉卡拉,为了解决行省士兵的“身份”问题,也为了个人私利,颁布了普发公民权的法令,导致社会上升通道被破坏,引发了帝国的进一步混乱。

接着上一期的内容,今天我们就讲讲和塞维鲁王朝紧密相关的三世纪危机对帝国的严重破坏。三世纪危机指的是从公元235年到公元284年,这个持续了几十年的动荡阶段。在这几十年里,军阀割据,内战频发,皇帝像走马灯一样更换,帝国陷于无政府状态。货币的贬值,引发了恶性通货膨胀,严重地打击了帝国的生产和生活。与此同时,过度纵容的蛮族政策,让长期以来维持的外部平衡被打破。大批游牧民族入侵罗马帝国,进一步加剧了危机的恶化。

这期音频,我就从政治、经济、蛮族政策三个方面,讲一讲三世纪危机的整个过程和它的原因。下面,我就来逐个说。

先来看看:军阀割据导致的内战,使帝国陷入无政府状态。

三世纪危机最典型的一个特征就是,罗马帝国的无政府状态。不过这里需要注意的是,无政府状态并不是说没有政府,而是中央政府完全运转失灵,根本就没办法控制帝国的内政外交。甚至一个皇帝的命令下达以后,还没有送出皇宫,这个皇帝就被杀了。

在三世纪危机期间,不断有人从地方起兵杀进罗马城,改朝换代。甚至连改朝换代都算不上,至多是靠武力篡夺了王位,当了几天皇帝。据统计,在三世纪危机这49年当中,罗马帝国一共换了26位皇帝。除了有一位皇帝是自然死亡的,其他的不是被军队哗变处死,就是被其他从地方起兵的夺权者杀掉。而这位自然死亡的皇帝,在位时间也只有一年,比他更短的,还有人只当了21天皇帝,就被推翻了。

那么究竟是什么原因,导致了这种混乱局面的发生?地方行省又怎么能有那么大的权力,起兵夺权呢?这一点还得从罗马帝国的权力架构说起。我们上一期解释了行省制这个概念,就是由中央派驻官员,负责处理海外殖民地的税收、司法和治安等方面事务。罗马人骨子里有种优越感,瞧不起行省。在这种指导思想下,行省的机构通常设置得非常简单,也没那么多层级和官吏。具体来说,一个行省通常派驻一个总督,再配套几个法官和财政官就够了。其中法官负责处理一些当地纠纷,而财政官的目的很明确,就是来收税的。同时,根据地区性质不同,不同的行省还通常分为元老院行省和元首行省。这两者的区别就在于,元首有军团常驻,也称为武装行省。

后来,随着罗马由共和国向帝国转换,元首相对于元老院的力量对比大大上升。比如在军人出身的屋大维、图拉真时代,元老院就已经变成一个“橡皮图章”了。所以,有越来越多的元老院行省,慢慢变为元首行省。换句话说就是:越来越多的行省开始有兵权。

这种行省有兵权的情况,在强势皇帝当政的时候也不是大问题,因为对强势的皇帝来说,“你敢起兵造反,我就敢派兵镇压你”。但问题是罗马的制度,并不能保证每任皇帝都是强势的人。前面讲过,罗马帝国的皇位继承体系,一直都是混乱的,也就是在五贤帝时代采取了任人唯贤的养子继承制度,才让德才兼备的皇帝密集出现。但马可·奥略留任人唯亲,把皇位传给自己的儿子康茂德,就让这种“实践检验才干”的传承链条彻底断掉了。从那以后,中央对地方的控制力越来越弱,最后就造成了地方的军事割据,并且塞维鲁王朝实行的两项失误策略,对军队的过度收买和依赖,让士兵失去了对国家的忠诚。普发公民权让手握兵权的行省人产生了造反当皇帝的念头。

那既然如此,在没有忠诚这个信仰支撑的情况下,反正打仗就是为了钱,打赢了还有可能成为皇帝,为什么不铤而走险试一试呢?因此,塞维鲁王朝末期,第一支反抗军就开始出兵了。这个人叫做马克西米努斯,他不是像从前的皇帝那样,来自罗马的精英阶层,而就是一个牧民出身的行省里的小官。也正是这个牧民小官,带兵杀进罗马,终结了塞维鲁王朝。

从这以后的半个世纪里,罗马帝国再没有安宁的日子,地方军阀的混战此起彼伏。他们不是手握军权的行省总督,就是被当地士兵推举为“皇帝”的篡位者。当所有人看重的只是皇位和权力的时候,再也没有人去关心国家的治理。罗马城变成了野心家谋取私利的战场,帝国政府陷入瘫痪状态。

这就是今天给你讲的第一个观点:军阀割据导致的内战,使帝国陷入无政府状态。罗马在扩张中征服了大片殖民地,采取行省制进行管理。在从共和国向帝国转换的过程中,有兵权的行省越来越多。中央能否压制住地方的反叛念头,取决于皇帝是否强势,但罗马又缺乏一套持续产生强势皇帝的传承机制。在塞维鲁军事改革和卡拉卡拉普发公民权以后,手握兵权的地方行省,开始了轮流武装夺权,整个帝国陷入无政府状态。

下面来看看:货币贬值政策,让帝国爆发全面经济危机。

今天世人见到的罗马时代的货币,都是从土里挖出来的,它们有的是考古发掘,有的是修建一座建筑时无意发现的。一个有意思的现象是:很多三世纪危机期间的钱币,并不是像一般考古发现那样,是陪葬品,而是在人生前的时候,就被有意埋进土里。

16世纪英国的经济学家格雷欣,曾经对这种现象做出解释,那就是:罗马帝国这段时间的货币,无论是金币还是银币,它们的贵金属含量直线下降,并且下降速度非常快,有时候同一个年份的银币含银量,就相差很多。人们为了应对货币贬值,在日常交易当中,只使用那些新发行的低纯度货币,而把之前纯度高的都藏起来,以备不时之需。这个说明本来是格雷欣想要讲给当时的英国女王伊丽莎白一世的,目的是敦促当时的英国制定政策,提高英镑的成色。再后来,这成了经济学上一个著名的法则,叫做“劣币驱逐良币”,它正是来自罗马三世纪危机的时代背景。

那么罗马为什么会采取货币贬值政策呢?之前讲过塞维鲁在军事改革期间,曾经提出了一个著名的口号,叫做“塞满士兵的腰包,不要管其他人”。为了收买和讨好士兵,他把军队的军饷提高到了之前的6到8倍。士兵是高兴了,可这笔钱从哪来呢?当然是从国库里抽,从各个行省搜刮。但问题是行省每年能够上缴的税收,是维持在某一个水平的,怎么可能像军饷一样,突然就增加6到8倍?在这种情况下,想要给士兵发饷,就只能靠不断挑起对外战争,用战利品充当军饷。可打仗需要钱,士兵战死,补充兵源还需要钱。这种“以外部矛盾解决内部缺口”的手段,到头来只能是个死循环。

那既然这样不行,有没有别的办法呢?比如卡拉卡拉,又采取了普发公民权,因为在罗马时代的税种很多,比如遗产税、契约税、所得税等等,除了一些共同税种,还有一些是只有罗马人交的,一些是只有行省人交的。卡拉卡拉想的是,我通过普发公民权把所有行省人都变成罗马人。那罗马人交的那部分税,不就提高了吗?但他忘了一点:按照公民权的规定,罗马公民是不需要交纳所得税的,而所得税恰恰在整个税收体系里占有很大比例。结果普发公民权之后,卡拉卡拉一算,这收上来的总税金,不仅没增加,反而大幅度减少了。

从这两点来看,塞维鲁和卡拉卡拉这爷俩,数学一定没学好,他们都是仅仅看到了事情的一面,没算清另一面。那既然“向人要钱”这条路走不通,就“向钱要钱”吧。塞维鲁王朝打起了货币的主意。罗马帝国时代,金、银、铜三种货币都有,但最常用的还是银币,叫做第纳尔。在帝国早期,货币贬值的情况偶尔也出现,但幅度通常很小,但到了三世纪危机前夕,主动的货币贬值就成了常态。

这个时候的皇帝们,每当遇到财政困难,都会不约而同地求助于货币贬值,因为不管怎么样,至少给士兵发军饷的时候,面子好看一些,并且在帝国时代还有大量的公共娱乐,也要兴建大量公共设施,这些都需要钱。所以从五贤帝时代末期,第纳尔的含银量就一路走低,到了塞维鲁军事改革以后,更是呈现了断崖式下跌。

特别是在三世纪危机期间,各个行省靠武力夺权的皇帝一个个上位,他们既没有治国经验,也不考虑国家利益,仅仅是把皇位当作“提款机”。需要用钱的时候,就把货币再次贬值,只做表面的数字游戏,并且他们武装夺权的过程本身,又进一步扩充了军备。在增加了所在地区士兵比例的同时,也减少了实际生产的人。在产出没有增加的情况下,只是一个劲地提高货币的面额,无疑让通货膨胀进一步恶化。

截止到三世纪危机结束前,第纳尔的含银量已经不足2%。这个期间的银币,很多都是用铜做的,只是镀了一层薄薄的银,经常是刚发行不久,表面的银就被磨掉了,所以,这种含银量的数字游戏只能缓解一时,当罗马公众反应过来,货币贬值的效果就失灵了。这也就出现了刚才说的“劣币驱逐良币”,人们把纯度高的银币都埋在了土里。最后,到了帝国晚期,罗马政府甚至开始用粮食来征税和发军饷,在民间很多地方也恢复到了“用实物交换实物”的原始状态。整个社会经济,遭受了一次大倒退。

这种倒退影响最大的就是农业。早期罗马的农业,主要靠奴隶制经营,奴隶的来源很广泛,包括战俘、债权、海盗略夺等等。随着罗马共和国末期,大规模奴隶起义爆发,罗马调整了策略,也就是给奴隶一定人身自由,让他们用租种土地的方式,继续从事生产。但随着货币短期内的快速贬值,土地的租金也飞速上涨。土地的所有者,往往是罗马的贵族。他们获得土地的方式一般都是通过赠与、转授,或者在经济危机发生以前的和平时期,通过兼并得到的。但这些奴隶就不一样了,他们除了自身的劳动力,手头根本没有闲置资金,即便是有,这些钱也在货币的贬值下变得一文不值。

为了维持生活,奴隶只能选择逃跑,或者起义。在三世纪危机期间,各种奴隶起义此起彼伏。而罗马帝国赖以生存的经济基础:奴隶制支撑起来的农业经济,也全面崩溃。一片片土地被抛荒,没有人去耕种,粮食大规模减产。由此带动了一系列连锁反应,购买力下降,商品滞销,商业和贸易也遭受了严重的冲击。最终,整个罗马帝国陷入了全面的经济危机。

这就是今天的第二个观点:货币贬值政策,让帝国爆发全面经济危机。为了维持庞大的军队开支,从塞维鲁王朝开始,主动让货币贬值,由于贬值幅度过大,引发了通货膨胀。而后来的三世纪危机,武装夺权者更换过于频繁,既没有治国经验,也不考虑国家利益,仅仅把皇位当作“提款机”,让通货膨胀进一步恶化。帝国内部起义不断发生,土地没有人耕种,商品滞销,经济陷入全面危机。

最后来看看:过度纵容的蛮族政策,让帝国的防线从内部瓦解。

很多人可能知道罗马帝国最终被蛮族毁灭,但其实,这只是表面现象。往深了说,根本原因其实在于长期以来的蛮族政策问题,从另一个角度看,其实是罗马人自己,向蛮族的涌入敞开大门。是政策上的纵容,让帝国的领土被不断蚕食,直到最后衰亡。

什么是蛮族呢?从字面上理解,是指荒蛮的、未开化的民族。这个词明显带有很强的贬义,它体现出罗马人的一种文化优越感。因为罗马靠近地中海,自然资源比较丰富,所以很早就进入了农耕社会,发展出城市文明,有了法律、艺术、哲学等等这些文化体系。毕竟这些思想“上层建筑”,只有在定居以后,才有精力去丰富和完善。但蛮族就不一样了,他们生活在罗马文明的边缘地带,自然条件没那么好,资源也不丰富,需要不断地迁徙,所以,基本上还处在食物采集或者游牧状态。具体说,三世纪时候的蛮族,主要指的是日耳曼人。这是一个大的概念,它有很多小的民族分支,比如汪达尔人、法兰克人、哥特人等等。这其中,还包括今天一部分英国、美国人血统里的祖先:盎格鲁-撒克逊人。

罗马在不同时期对蛮族的政策,呈现出不同特点,但总体上,是一个不断纵容的过程。在罗马刚刚诞生的时候,初生牛犊不怕虎,经常是把蛮族打得四散奔逃,但问题是他们的生活状态本来就是游牧,不像罗马人这样定居在城市里,你把他们打散了,他们重整队伍回来继续骚扰。最著名的一场战役就是在屋大维时期的“条顿森林堡战役”,罗马人由于对地形不熟,加上轻敌,几乎全军覆没。

从这场战役以后,罗马人知道了蛮族的厉害,既然不能消灭,就尽量和平共处吧。在五贤帝时代末期,一些蛮族被允许在帝国边境外定居,但不能入境。不过那些守卫边境的士兵,总是乐于和这些蛮族做些小生意,比如说用罗马的陶器、手工艺品,来交换蛮族地区特产的琥珀、兽皮等等。如果仅仅处在这样的做生意状态,那也不会有后来的灾难。最关键的转变在于:罗马实行军事改革以后,为了扩大兵源,允许大量蛮族以雇佣兵的身份加入部队。按理说,这种征召蛮族雇佣兵的做法,在历史上也有,但它总归是在一个可控的范围内。

由于三世纪前后的军事改革太过激进,要求迅速增兵,导致了罗马军队当中,蛮族雇佣兵的比例大幅度提高。这些人本来和罗马人就不是同一种文化,参加雇佣兵也只是为了钱,所以,也谈不上什么忠诚度。表面上看,这些人高马大的北方蛮族加入,罗马的战斗力提高了,但由于没有忠诚度,反而降低了部队整体的战斗力。

再后来,为了拉拢蛮族雇佣兵,维持部队的忠诚度,皇帝卡拉卡拉给他们都发放了“罗马公民权”。这些日耳曼人,一夜间就由蛮族变成了罗马人。现在既然已经是罗马人了,加上长期处在饥饿、压迫和被歧视当中,自然就产生了政治诉求。比如刚才说的那位,终结塞维鲁王朝的牧民皇帝马克西米努斯,他本人就是来自色雷斯地区的蛮族人,有了罗马公民权之后,就挑起了反叛的大旗。

所以你看,罗马对蛮族的态度,从最早的征服到后来的利用,再到后来普发公民权给蛮族罗马化,本质上就是一个渐进的“纵容”过程。不过真正纵容的顶点,是后来在一个叫做瓦伦斯的皇帝任内。在他做皇帝的时候,日耳曼人的一支西哥特人大举迁徙。他们的首领派人拜见瓦伦斯,说希望能把20万哥特人安置在帝国境内。

瓦伦斯一想:这些人反正也可以做未来雇佣兵,也就接受了哥特人的请求,但没想到,他大大高估了自己的控制力。大量哥特人源源不断地涌进多瑙河流域,而罗马帝国这个地区兵力又十分薄弱。最终,当一些罗马士兵开始虐待哥特移民的时候,这些人开始反抗。在一次镇压的战役当中,瓦伦斯本人也被哥特人活活烧死。总之,当这个缺口被打开以后,罗马帝国只能一退再退。继位的皇帝被迫和西哥特人订立和约,把大片土地划分给他们定居。至此,罗马的大门全面敞开,所谓的边境已经名存实亡,这也为后来的罗马城陷落,掘下了坟墓。

这就是今天第三个观点:过度纵容的蛮族政策,让帝国防线崩溃。罗马早期对蛮族采取征服的态度,但随着后来征服不力,转而利用。蛮族被允许定居在边境,可以参加罗马雇佣军。三世纪危机前后,军事改革让蛮族雇佣兵比例大大增加,普发公民权又让蛮族有了政治诉求。在瓦伦斯皇帝任内,大量西哥特人被允许在帝国境内定居,在产生矛盾后爆发大规模冲突,帝国的防线从内部瓦解。

这就是今天的全部内容,下面为你回顾一下:

第一,军阀割据导致的内战,使帝国陷入无政府状态。罗马在扩张中征服了大片殖民地,采取行省制进行管理。在从共和国向帝国转换的过程中,有兵权的行省越来越多。中央能否压制住地方的反叛念头,取决于皇帝是否强势,但罗马又缺乏一套持续产生强势皇帝的传承机制。在塞维鲁军事改革和卡拉卡拉普发公民权以后,手握兵权的地方行省,开始了轮流武装夺权,整个帝国陷入无政府状态。

第二,货币贬值政策,让帝国爆发全面经济危机。为了维持庞大的军队开支,从塞维鲁王朝开始,主动让货币贬值,由于贬值幅度过大,引发了通货膨胀。而后来的三世纪危机,武装夺权者更换过于频繁,既没有治国经验,也不考虑国家利益,仅仅把皇位当作“提款机”,让通货膨胀进一步恶化。帝国内部起义不断发生,土地没有人耕种,商品滞销,经济陷入全面危机。

第三,过度纵容的蛮族政策,让帝国防线崩溃。罗马早期对蛮族采取征服的态度,但随着后来征服不力,转而利用。蛮族被允许定居在边境,可以参加罗马雇佣军。三世纪危机前后,军事改革让蛮族雇佣兵比例大大增加,普发公民权又让蛮族有了政治诉求。在瓦伦斯皇帝任内,大量西哥特人被允许在帝国境内定居,在产生矛盾后爆发大规模冲突,帝国的防线从内部瓦解。

撰稿:東西堂主 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.军阀割据导致的内战,使帝国陷入无政府状态。

2.货币贬值政策,让帝国爆发全面经济危机。

3.过度纵容的蛮族政策,让帝国防线崩溃。