《簪缨世家》 卞恒沁解读

《簪缨世家》| 卞恒沁解读

关于作者

萧华荣,1978年考入山东大学中文系,师从萧涤非先生,研究中国古典文学。现任华东师范大学中文系副教授。代表作有《魏晋南北朝诗话》《钟嵘诗品注释》《簪缨世家》《华丽家族》等。

关于本书

本书是为古代中国第一名门琅邪王氏撰写的传记。王氏子弟在凶险莫测的政治局势中善于权变,不断适应新的政治形势,在政治舞台中的中心大放异彩。理解了琅邪王氏的历史,对于理解那段皇权式微的特殊时期也将有所帮助。

核心内容

琅邪王氏在魏晋士族政治的背景中起家,诞生了“卧冰求鲤”的著名孝子王祥。在西晋灭亡以后的特殊背景中,琅邪王氏抓住时机,走上了权力巅峰,创造了“王与马共天下”的奇观。但在刘裕建立刘宋王朝以后,随着皇权的重建,琅邪王氏逐渐走向衰落。琅邪王氏的昙花一现,与皇权的衰落息息相关,是中国历史上的特殊现象。

你好,欢迎每天听本书。

在开始今天的讲述之前,我先问你一个问题。在古代中国,如果有这么一户人家,几乎和皇帝平起平坐,家里还有人造反,那这户人家会是什么下场?你可能会说,那当然很危险,弄不好就要满门抄斩啊。但中国历史上真有一户这样的人家,他们非但安然无恙,还世代为官,成为贵族的代表。今天要讲的这本书,就是为这户人家写的传记。

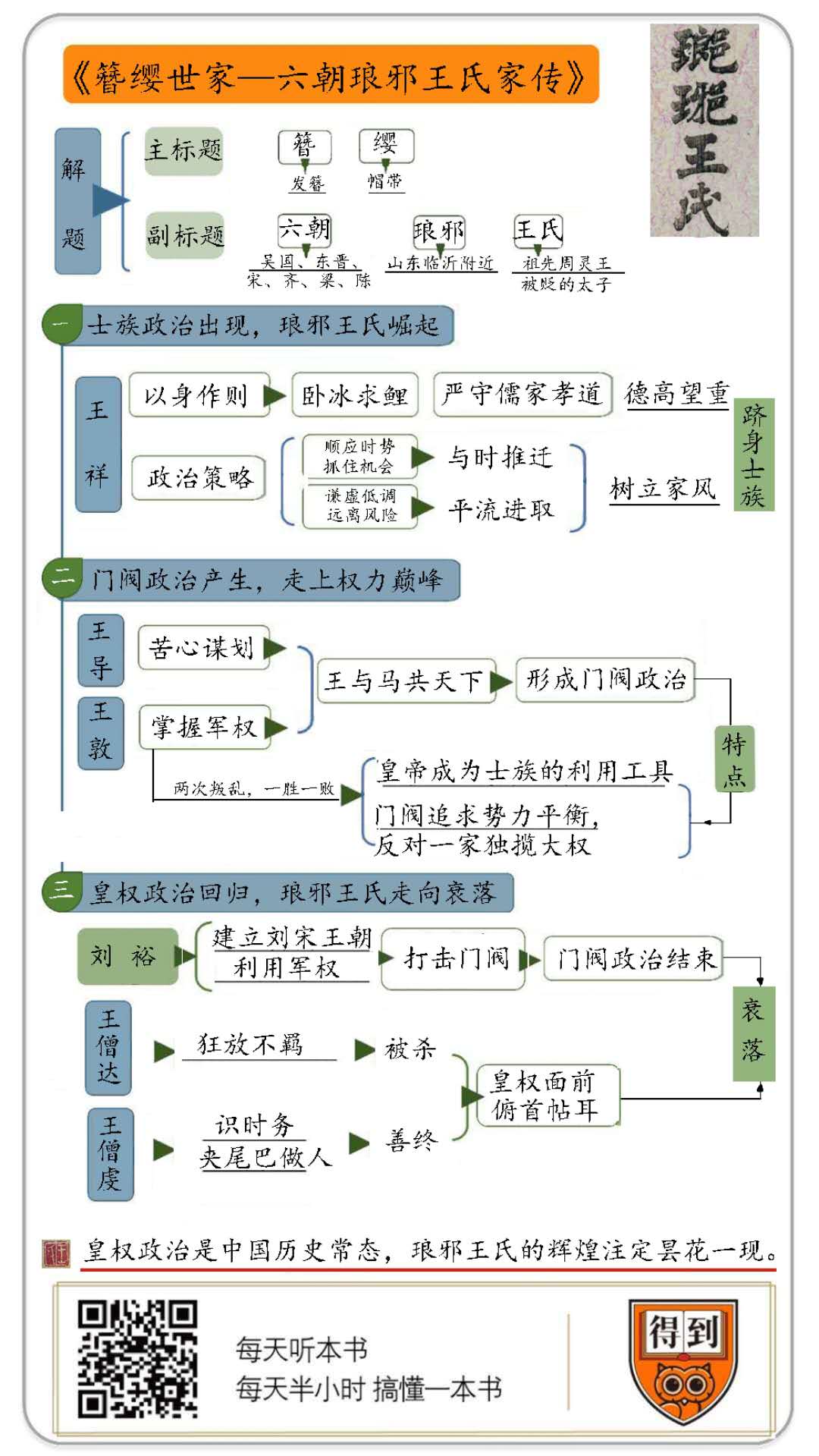

这本书叫《簪缨世家》,作者是华东师范大学中文系的萧华荣教授。我先解释一下这个书名。“簪缨”是两样东西的合称。“簪”是发簪,就是古人用来固定发髻和帽子的那根长针。“缨”是帽带,就是系在下巴上把帽子固定住的那根带子。“簪缨”一般是达官贵人佩戴的,“簪缨世家”就是世代为官的人家。这是哪户人家呢?副标题给了答案:“六朝琅邪王氏家传”。

这里又要解释一下了,“六朝”就是魏晋南北朝时期在长江以南先后出现的六个政权,分别是孙权建立的吴国、司马睿建立的东晋,以及南朝的宋、齐、梁、陈四个朝代。琅邪又是哪里呢?位于今天的山东临沂附近。琅邪王氏就是当地一户姓王的人家,这户人家可不得了,出过许多名人。东晋的宰相王导、大书法家王羲之,都是琅邪王氏的成员。王家和另一户姓谢的人家合称“王谢”,唐代诗人刘禹锡有两句诗:“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”这里的“王谢”就是贵族的代名词。

但是王谢两家又有不同。谢家更看重文采风流,而王家更看重权力功名。琅邪王氏走上权力巅峰,是在东晋初年的王敦、王导兄弟掌权期间。当时有一句民谣:“王与马共天下”,意思是王家与皇帝所属的司马家族分享天下。王敦后来还曾起兵造反,在这么凶险的环境中,琅邪王氏却安然无恙,没有受到追究,这是中国历史上的奇迹。

琅邪王氏的家史固然很传奇,但俗话说:“形势比人强。”这个家族能成就辉煌,也和当时的特殊历史环境有关。魏晋南北朝时期,中国走过了一个从士族政治到门阀政治,再到重建皇权政治的历史过程。琅邪王氏的兴衰,其实是这个历史过程的缩影。下面我将从以下三个方面,来为你讲述琅邪王氏历史背后的时代大势:第一,士族政治的出现如何推动了琅邪王氏的崛起?第二,琅邪王氏走上权力巅峰,和门阀政治又有怎样的联系?第三,皇权政治的重建,如何导致了琅邪王氏的衰落?

我们先来看第一个方面,琅邪王氏是怎样崛起的?这和“士族政治”的出现有关。所谓“士族”,就是拥有显赫地位的名门望族。这些家族普遍具备两个特征:一是世代为官,二是拥有很高的道德声望。今天要给你讲的琅邪王氏,就是以士族的身份登上政治舞台的。接下来就要请出今天的第一位主人公,他名叫王祥,吉祥的祥,正是在他手上,琅邪王氏开始成为著名的士族。因为王祥奠定了琅邪王氏的道德声望,使这个家族的社会地位得以长期维系。他还为琅邪王氏留下了世代相传的政治策略,使王氏子弟可以世代为官。

王祥的少年时代是在琅邪度过的。他的家族源远流长,据说可以追溯到春秋时期周灵王的太子。太子因为爱提意见,被贬为庶人。因为他出自王族,所以他的子孙就被老百姓称为“王家”。久而久之,这个家族就干脆把“王”作为姓氏。传到第二十二代,已是西汉时期,王氏家族出了一位名叫王吉的人,后来做到大司空的高位。正是这位王吉,把家搬到了琅邪,这成为王氏家族定居琅邪的开端。到了东汉时期,第二十六代孙王音做过大将军的幕僚,这位王音就是王祥的祖父,所以王祥是王氏家族的第二十八代传人。

你看,在王祥以前,家族中已经出过几位官员。不过,这些还只是偶然现象,直到王祥这一辈,才开始形成世代传承的家族势能。这与时代的大势有关,士族政治在这一时期已经初露萌芽。当时社会上土地兼并严重,出现了许多大地主。这些大地主被称为“豪族”,他们为了维持家族的地位,十分重视族中子弟的教育。当时国家又通过察举制来选拔人才,所谓察举制,就是由地方长官来发现并向国家推荐人才的制度。这项制度本来是为了提拔人才,但由于豪族的崛起,察举制发生了变异。地方官勾结豪族,推荐的都是豪族子弟,于是豪族就逐渐垄断了做官的途径,开始形成世代为官的局面。这时的豪族就演化为士族。

士族垄断做官途径以后,开始形成“以名取士”的传统,就是根据名望来选拔人才。于是当时在士大夫中间流行一种活动,叫作“清议”,就是聚在一起议论和评价人物。这本来是为了制造舆论,后来成为士大夫沽名钓誉的工具。士族子弟如果通过“清议”获得了好名声,就更容易获得官位。

琅邪王氏就是在这样的社会氛围中开始崛起的,这与王祥收获了巨大的名望有关,这个名望又来自他对儒家孝道的严格遵守。王祥出生于公元184年,也就是黄巾起义爆发的那一年。他的生母早已去世,继母对他很不好。尤其是在继母生下弟弟王览以后,更是将王祥视为眼中钉,经常虐待他。即使是这样,王祥对继母依然很孝顺。中国有著名的“二十四孝”故事,其中有一则故事叫作“卧冰求鲤”,主人公就是王祥。在一个冬天,王祥的继母忽然说想吃新鲜的鱼,于是王祥就来到河边捉鱼,但当时河面已经封冻了。王祥就赤身裸体躺在冰面上,想用自己的体温使冰融化。忽然间冰面裂开,从裂缝中蹦出两条鲤鱼。乡亲们纷纷惊叹,认为这是王祥的孝顺感动了上苍。

这个故事显然经过了后人的渲染加工,不过王祥作为一名孝子,应该是确定无疑的。按照当时的价值观标准,他的孝顺格外可贵。因为人们对亲生父母的孝顺,主要是出于天性,而王祥对虐待自己的继母都如此孝顺,这更多是出于对儒家伦理的主动遵守。请注意,“孝顺”在今天的我们看来,属于个人道德品质,但在当时,“孝顺”是具有政治含义的。从西汉以来,中央政府就开始实行“以孝治天下”的国策。在儒家看来,一个人对父母孝顺,对皇帝才能忠诚,对社会才能具有责任感。一个连父母都不爱的人,你还能指望他爱谁呢?所以,察举制中有一个著名的科目叫作“举孝廉”,就是选拔孝顺父母,品行廉洁的人。

王祥对儒家孝道的恪守使他收获了很高的道德声望,以至于有人请他出来做官。曹丕建立魏国以后,徐州刺史吕虔聘请他做了别驾,这相当于刺史的秘书,权力很大。王祥很快就把当地治理得井井有条,受到人民的歌颂。王祥的政绩使他收获了更高的声望,从此一帆风顺。转眼三十年过去,他最终做到了司空的高位。

王祥除了为琅邪王氏奠定了道德声望,还做出了一项贡献,那就是他为王氏家族留下了顺应时代大势的政治策略,这被后人概括为八个字:“与时推迁,平流进取。”所谓“与时推迁”,就是顺应时代大势,抓住改朝换代的机会,光大家族的门户。所谓“平流进取”,就是谦虚低调,远离风险,避免无妄之灾。这听上去可能有点抽象,我来讲个故事,你就明白了。

王祥八十岁那年,晋王司马昭去世,司马炎继承了王位。同年十二月,司马炎就篡夺了皇位,建立了晋朝。面对改朝换代,王祥的态度很有意思。一方面,他没有像某些曹魏遗老一样,选择给旧王朝殉葬。另一方面,他也没有像某些大臣那样,对司马家族趋炎附势。他表面上不偏不倚,保持中立,但在司马炎想要利用他的声望,封他为公爵的时候,他也没有拒绝。明末清初的思想家王夫之认为,王祥越是摆出中立的清高姿态,司马炎就越是需要利用他的道德形象来为自己服务。不过,王祥深知自己不是司马氏的亲信,并不能获得真正的信任,所以一直低调从事,一再请求退休,终于获得批准。三年以后,他就去世了。

王祥以身作则,为琅邪王氏留下了行之有效的政治策略,既要抓住时机,又要谦虚低调。这看上去或许存在道德瑕疵,但这和当时的时代背景有关。士族享有崇高的政治地位和道德声望,无论是谁掌握最高权力,都要依靠士族的力量。王祥留下的策略,是在士族政治中维持家族长盛不衰的唯一法门。

王祥使琅邪王氏开始成为士族的一员,他的孙辈中又出现了两位佼佼者,王敦和王导。正是在这兄弟二人手上,琅邪王氏走上权力的巅峰,创造了“王与马共天下”的局面,这种局面被称为“门阀政治”。琅邪王氏在王敦的反叛中也得以独善其身,就和门阀政治的特点有关。下面我们就来看看,琅邪王氏走上权力巅峰,和门阀政治又有怎样的联系?

这种联系可以用一句话概括:琅邪王氏推动了门阀政治的形成,同时集中体现了门阀政治的特色。我先给你解释一个概念,什么是门阀政治?刚才我讲到士族政治,门阀政治又是士族政治的最高形态。所谓门阀政治,是东晋时期出现的士族与皇权共治的现象。几家士族共同拥戴一个皇帝,打着皇帝的招牌,追求自己的利益。士族政治和门阀政治的根本区别,就在于士族政治下,士族是皇帝利用的工具。而在门阀政治下,皇权衰落,皇帝反过来变成了士族的利用工具。

琅邪王氏怎样推动了门阀政治的形成呢?这要从西晋时期的八王之乱说起。司马炎在位期间,大封司马氏子弟为诸侯王。司马炎去世以后,继位的晋惠帝司马衷是个白痴,皇后贾南风却野心勃勃。她联合外地诸侯王,打击政治对手,这鼓舞了诸侯王的野心,于是发生了八王之乱。诸侯王互相残杀,历时七年,导致了西晋皇权的衰落。

但是,琅邪王氏却从中捞到了好处。八王之乱的终结者是东海王司马越,王敦和王导有一位兄长叫王衍,他劝说司马越派琅邪王司马睿镇守建业,也就是今天的南京。王导和司马睿关系很好,跟随司马睿到了江南,在这里开辟了一片新天地。

请注意,在司马睿和王导的关系中,王导其实更强势。当时司马睿只是一个普通的皇族成员,王导比他大九岁,拥有更为丰富的政治阅历。王导来到江南,就开始琢磨,怎样在江南地区把司马睿这张牌打出去。江南这块地方的士族势力很强大,司马睿要想在江南站稳脚跟,就必须取得士族的支持。王导费尽心思,想出了一条妙计。

当时正逢传统的三月三日“上巳节”,建业城的官员和百姓照例都要去郊外踏青。正好王敦这时来建业出差,王导就和他提前做出了部署。三月三这天春光明媚,司马睿坐轿子出行,王导、王敦以及其他名流谦恭地跟在后面。一行人器宇不凡,引来众人围观。江南的世家大族也在人群中观望,他们看到王导、王敦这样的人物也对司马睿如此拥戴,顿时肃然起敬,纷纷路边下拜。

王导知道接下来要笼络人心,于是就代表司马睿去拜访江南士族,邀请他们出来做官。为此王导甚至还学习了当时北方士大夫看不上的吴语。他的努力获得了回报,江南大部分士族都愿意与司马睿合作,司马睿成功在江南地区扎下根来,王导也在这场政治交易中收获了很高的名望,被称为“江左夷吾”。“江左”就是建业一带,“夷吾”就是春秋时期齐国的宰相管仲。司马睿也将王导称为“仲父”,这是当年齐桓公对管仲的称呼。

公元316年,匈奴贵族刘曜攻破长安,西晋灭亡。两年后,司马睿在群臣拥戴下,即位称帝,开创了东晋王朝,史称晋元帝。东晋定都建康,也就是原来的建业。因为西晋最后一位皇帝名叫司马邺,为了避讳,建业就改为建康。王导顺理成章地成为东晋王朝的首任丞相,王敦则被封为大将军,镇守武昌,负责全国的军事。兄弟二人一文一武,位极人臣,所以当时流行一句民谣:“王与马,共天下。”意思是王家和司马家一起分享天下。司马睿登基称帝以后,还做了一件著名的事,特别能体现门阀政治的性质。有一天上朝的时候,在朝堂上当众请王导和他同登宝座,这种举动中不乏感激,但更多是一种试探。王导保持了谦虚低调的门风,诚惶诚恐地说:“我乃微末之人,怎能与太阳同辉!”这些事情都意味着,门阀政治的时代正式开始了。

请注意,琅邪王氏能够走上权力巅峰,除了王导的苦心谋划以外,也和王敦掌握了军权有关。王敦当时手握重兵,这些士兵主要来自北方过来的流民。士族们招募这些流民当兵,因此获得了更大的权力。历史学家田余庆把这种现象称为“士族专兵”,就是士族操控军权。这成为门阀政治的重要基础。

你看,琅邪王氏在门阀政治的形成过程中,起到了关键作用。司马睿当上皇帝以后,不甘心受人摆布。他下决心打击士族门阀,导致王敦起兵造反,但琅邪王氏并没有因此受到牵连。这到底是为什么呢?知道了这个问题的答案,我们就可以看出门阀政治的特征。

司马睿为了加强皇权,找了两名心腹做帮手。两人一个叫刘隗,另一个叫刁协。两人秉承司马睿的旨意,动不动就弹劾大臣,目的是抑制世家大族的势力。矛头所向,首当其冲的当然是王氏家族,尤其是桀骜不驯的王敦。

公元321年,司马睿调刘隗镇守淮阴,并大举征兵,扩充刘隗手下的军队。这个举动很明显是在针对王敦。王敦勃然大怒,就在第二年起兵造反,要求皇帝诛杀刘隗和刁协。有意思的是,王敦一路根本没遇到太多阻碍,长驱直入,直抵建康城下。守将居然打开了城门,把叛军放了进来。这是怎么回事呢?

原因很简单,士族门阀对刘隗、刁协两人也很痛恨,只要王敦不触动他们的利益,他们就不愿为司马睿卖命。王敦虽然桀骜不驯,但也很识趣。他进城以后,没有争夺皇位,也没有为难其他大臣,他的目标只是清除刘隗、刁协这两个威胁王氏家族的打手。这两人在司马睿的安排下,已经出逃了。王敦见目的达到了,就退回了根据地武昌。同年十一月,晋元帝司马睿在郁闷中病死,他的儿子司马绍即位,史称晋明帝。

说到这里,你可能会问,王导当时干什么去了?王敦一造反,王导就对司马睿主动服软,带着王氏子弟二十多人,每天早晨跪在宫外听候处置。有一次他遇上好友周顗正要进宫,就对他说:“伯仁,我们全家人的性命就拜托你了!”伯仁是周顗的字,王导是在让周顗替他向皇帝求情。周顗装作没看见,进宫见到司马睿以后,却极力为王导辩护。司马睿听从了他的劝告,并留他喝酒。周顗醉醺醺地走出皇宫时,王导一家还跪在那里。王导跟他打招呼,他理都不理。王导更加不安,以为周顗不肯帮忙。后来王敦进了城,问王导,周顗很有声望,要不要给他加官进爵?王导不说话。王敦就说,如果不用官爵拉拢他,那就干脆杀了他。王导还是不说话。于是周顗就被王敦杀害了。后来,王导整理档案时,发现有一份记录,说的是当时周顗为他辩护的事。王导顿时痛哭流涕,发出了一句著名的感叹:我不杀伯仁,伯仁却因我而死!

这个故事中大有玄机。司马睿不杀王导,这不仅是因为周顗的辩护。当时王敦气势汹汹,其他士族门阀也不支持司马睿,司马睿知道形势对自己不利,不敢对王家下手。王导也就借坡下驴,主动服软,给足了司马睿面子。王敦进了城,王导却又和他一起讨论怎么处置周顗等人,说明他其实也支持王敦的这次叛乱。这件事说明了门阀政治的一个重要特征:皇帝处于门阀的共同控制之下。皇帝如果试图收回权力,就会遭到门阀的共同反对。

有趣的是,两年后,王敦再次起兵造反。这一次,王导非但不支持,还担任了平叛的总指挥,和王敦刀兵相见了。这又是为什么呢?

在第一次叛乱结束以后,王敦试图独揽大权。他让王导继续当丞相,又让兄长王含统领京城附近的军队,将堂弟王舒、王彬分别任命为荆州刺史和江州刺史。这样,朝廷内外的重要职务和军事重镇,全部掌握在王氏兄弟手中。

王敦的这一举动,打破了士族门阀之间的平衡。士族门阀能够接受王氏家族做几大家族的领袖,但不能接受王家一家独大。何况王敦还杀死了平时很有声望的周顗等人,士族门阀顿时人人自危,王敦于是陷入四面树敌的境地。

当时有一个叫温矫的大臣。温矫出自太原温氏,也是著名的士族子弟。王敦有意拉拢他,就推荐他出任建康地区的行政长官,监视朝廷的动静。不久以后,王敦就得了重病,他的部将怕王敦死后自己性命不保,就劝王敦起兵推翻东晋。这个时候,温矫居然主动向朝廷告发了王敦的图谋,于是司马绍下令讨伐王敦,总指挥居然是王导。

王导知道,皇帝这次是动真格了。而且王敦也得罪了其他士族,他们联合起来,必欲灭王敦而后快。于是王导判断,这次自己如果站在王敦一边,王家就有灭族的危险。于是他只好和王敦同室操戈,还要美其名曰“大义灭亲”。

病重的王敦这时只好孤注一掷。他任命兄长王含为统帅,起兵造反。王含被朝廷军队迅速击败,消息传到王敦那里,王敦万念俱灰,大叫一声,悲愤而死。王敦的第二次叛乱,体现出了门阀政治更为深层的特征。王敦打破了门阀之间的政治平衡,导致自己陷入孤立,这说明门阀政治是讲究平衡的游戏。各大门阀之间保持着默契,共同维持现有秩序。

王敦死后,王导因为平乱有功,保住了丞相的职位,还被赐予太保的官衔,地位反而有所上升。王导病逝的时候,皇帝还亲自为他主持了葬礼。然而,琅邪王氏这个显赫的政治家族,最后还是走向了衰落,这与皇权政治的重建密切相关。下面我就带你看看,皇权政治的重建,如何导致了琅邪王氏的衰落?

我在前面提到,门阀政治的一个重要基础是“士族专兵”,也就是士族操控军权。到了东晋后期,一支武装力量打破了这种局面,这就是“北府兵”。北府兵是东晋名将谢玄建立的,目的是防备北方少数民族南下。这支军队驻扎在京口,京口就是今天的江苏镇江。东晋时京口又称“北府”,所以这支军队被称为“北府兵”。后来谢玄率领这支军队,赢得了淝水之战的胜利。东晋后期,士族门阀的子弟大多养尊处优,军权就落入平民子弟的手中,于是刘裕登上了历史舞台。

刘裕从小家里很穷,靠砍柴和打鱼为生。后来他加入了北府兵,由于作战勇猛,受到北府兵统帅桓玄的赏识。再后来桓玄想要篡位,担心北府兵背叛他,就开始捕杀北府兵将领。于是,刘裕就率领北府兵发动起义,打败并杀死了桓玄。从此以后,刘裕就成了北府兵的统帅,并一步步篡夺了东晋的皇位,定国号为宋,历史上一般称之为刘宋。

刘裕出身贫寒,却手握重兵,这和此前“士族专兵”的局面已经大为不同。所以,刘裕有实力去挑战门阀士族。他做了一件很重要的事,重新整理了全国的户籍,禁止士族藏匿人口。这样就可以确保政府的财源和兵源,打击士族门阀的势力。刘裕还下令对地方推荐上来的人才进行考试,如有不实,一律严查,保证人才选拔的公正性。更重要的是,刘裕还规定将武将和士兵分开,武将出征时由朝廷划拨军队,武将回朝以后再把军队交还朝廷。这样,士族就难以染指军队。刘裕的这些举措,又被后世所继承。于是,东晋门阀政治就此结束,皇权政治的时代重新回归了。

面对这种局势,琅邪王氏是如何反应的呢?王导的玄孙这辈中出了两位著名人物,一位叫王僧达,另一位叫王僧虔。这两人面对皇权的态度截然不同,结局也刚好相反。从这两人身上,我们可以清楚地看到士族门阀在皇权回归以后的命运。

我们先来看王僧达。他少年时就文才过人,受到宋文帝刘义隆的赏识。刘义隆就是刘裕的儿子。但是王僧达仗着自己是名门之后,一贯狂放不羁。刘义隆的儿子刘骏即位以后,王僧达觉得自己的官不够大,经常口出怨言。有一天,他终于闯下了大祸。刘骏的母亲路太后出身贫贱,太后的哥哥路庆之曾经给琅邪王氏当过车夫。路庆之的孙子路琼之和王僧达是邻居,有一天路琼之去拜访王僧达,王僧达却很轻蔑地说:“我家当年有个车夫叫路庆之,他是你什么人啊?”路琼之很羞愧,就告辞了。这还没完,王僧达还在路庆之走了以后,一把火把他坐过的床给烧掉了。这传到路太后那里,她顿时大怒,就去找皇帝刘骏告状。刘骏说,路琼之年轻不懂事,无缘无故去拜访高贵的王家,被人侮辱是理所当然的呀。你品味一下刘骏这话,看似温和,其实透出一股杀气。过了不久,有一个叫高阇的人造反被抓了,刘骏就诬陷王僧达,说他和高阇是同谋,把他给杀了。王僧达死的时候只有三十六岁。

你看,当年王敦起兵造反,皇帝都一度拿他没办法。王僧达只是出言不逊,就被皇帝轻而易举地除掉了。这说明在觉醒的皇权面前,琅邪王氏只能俯首帖耳。和王僧达相比,他的弟弟王僧虔就要圆滑得多了。王僧虔的仕途很顺利,一直做到二品大员。王僧虔的书法成就也很高,名气很大。大将萧道成篡夺了刘宋王朝的皇位,建立了齐朝以后,曾经当面问王僧虔:“我和你的书法谁是第一?”萧道成也是书法家,他问的这个问题暗藏杀机。王僧虔是怎么回答的呢?他说:“微臣只是臣子中的第一,皇上您是帝王中的第一。”萧道成大笑。你看,王僧虔这情商多高。王僧虔还曾经写过一封家书,告诫自己的儿子:“现在我们王家,优秀的孩子被人比作龙凤,不太行的孩子也被人比作虎豹。要是哪天失去了祖宗的保佑,哪还有什么龙凤、虎豹的美名呢?我死后是保佑不了你的,你要自己好好努力啊!”你看,王僧虔是一个识时务的人。他知道皇权回归以后,要夹起尾巴做人。所以,他得到了善终,死后还被追封为司空,司空是三公之一,可以说是位极人臣了。

王僧达和王僧虔截然相反的命运,说明在皇权回归以后,琅邪王氏已经成为皇帝刀俎下的鱼肉,再也不能重现“王与马共天下”的局面了。后来,南朝最后一个王朝陈朝被北方的隋朝所灭,琅邪王氏更是加速衰亡。琅邪王氏有据可查的最后一人名叫王胄。他本是陈朝的大臣,投降了隋朝,后来参与了杨玄感的谋反,兵败被杀。于是,琅邪王氏这个称号就在历史上永远消失了。在中国历史上,皇权政治才是常态,士族政治和门阀政治终究不能长久。所以,琅邪王氏这样的簪缨世家,注定只能昙花一现。这就是历史的意志。

好的,这本书就为你讲到这里,下面总结一下今天的知识点。

第一,琅邪王氏崛起的背后是士族政治的出现。王祥树立了以儒家的孝道为核心的道德声望,同时为子孙留下了“与时推迁,平流进取”的家风,这使得琅邪王氏得以跻身士族的行列。

第二,琅邪王氏走上权力巅峰,则与门阀政治的产生有关。王导和王敦共同塑造了“王与马共天下”的局面,推动了门阀政治的形成。王敦的两次叛乱一胜一败,则反映了门阀政治的特征:皇帝处于门阀的控制之下,同时门阀之间又追求势力的平衡,反对任何一家独揽大权。

第三,琅邪王氏后来逐渐衰落,背后的根本原因是皇权政治的回归。出身贫寒的刘裕建立了刘宋王朝,凭借手中的军权打击士族门阀,门阀政治就此结束。王僧达和王僧虔截然相反的命运,说明琅邪王氏在皇权面前只能俯首帖耳,这个政治家族就此衰落下去,到了隋朝彻底消亡。皇权政治终究是中国历史的常态,琅邪王氏的辉煌注定只能是昙花一现。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室 转述:李璐

划重点

1.王祥树立道德声望,为子孙留下了“与时推迁,平流进取”的家风,这使得琅邪王氏崛起,跻身士族之列。

2.王导和王敦推动了门阀政治的形成。门阀政治的特征是,皇帝处于门阀的控制之下,同时门阀之间又追求势力的平衡。

3.出身贫寒的刘裕建立了刘宋王朝,凭借手中的军权打击士族门阀,门阀政治就此结束。