《秦汉帝国》 高新原解读

《秦汉帝国》| 高新原解读

关于作者

作者西嶋定生是日本著名的历史学家,毕生专注于对中国历史的研究,尤其是对中国帝国制度的发展,以及随着帝国制度的发展,带给中国古代社会、经济、文化结构的演变这些方面有着深入而独到的见解。

关于本书

《秦汉帝国》这本书是作者西嶋定生先生对秦朝与汉朝,也就是中国帝国起步阶段的中国社会的再现。作者认为秦汉作为中国历史上统一王朝的起点,也是中国帝国制度的起点,其在政治、经济、文化等各个方面,都深刻地影响了中国乃至整个东亚世界。

核心内容

本书论述了在秦汉400多年的历史浪潮中,中国的政治制度、经济制度和思想礼教制度的演变,以及这一演变对中国和东亚世界所带来的深远影响。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《秦汉帝国:中国古代帝国之兴亡》,本书中文版大概35万字,我会用大约32分钟的时间为你讲述书中的主要内容:秦汉作为中国统一王朝的起点对中国乃至整个东亚世界的历史意义。

唐代诗人王昌龄写过这么一首诗,相信你肯定很熟悉:“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。”这首《出塞》,似乎道出了大多数人对秦汉的最直接印象。谈到秦朝,人们肯定最先想到千古一帝的秦始皇与万里长城;谈到汉朝,人们最先想到的多半也是雄才大略的汉武帝,以及李广、卫青、霍去病这些对匈奴作战的名将。但是,这很显然不可能是秦朝与汉朝的全貌,作为中国历史上统一王朝的起点,也是中国帝国制度的起点,秦汉在政治、经济、文化等各个方面,都深刻地影响了中国乃至整个东亚世界。

为什么这么说呢?我们可以举几个例子:比如皇帝制度的确立、比如中央集权的官僚制和郡县制形成、还比如儒学国教化等,这些无一不是这个时期留给后世的重要遗产。秦汉时期的这些变化如此重要,所以很多学者都致力于对秦汉这段历史的研究。我们今天要讲的这本书,作者就是探讨了秦汉400多年的历史浪潮中,中国的政治制度、经济制度和思想礼教制度的演变,以及这一演变对中国和东亚世界所带来的深远影响。

作者西嶋定生是日本著名的历史学家,毕生专注于对中国历史的研究,尤其是对中国帝国制度的发展,以及随着帝国制度的发展,带给中国古代社会、经济、文化结构的演变这些方面有着深入而独到的见解。咱们今天所讲的这本《秦汉帝国》,就是西嶋定生先生对秦朝与汉朝,也就是中国帝国起步阶段的中国社会的再现。在本书中,作者试图在各个方面为我们还原一个完整的秦汉王朝。

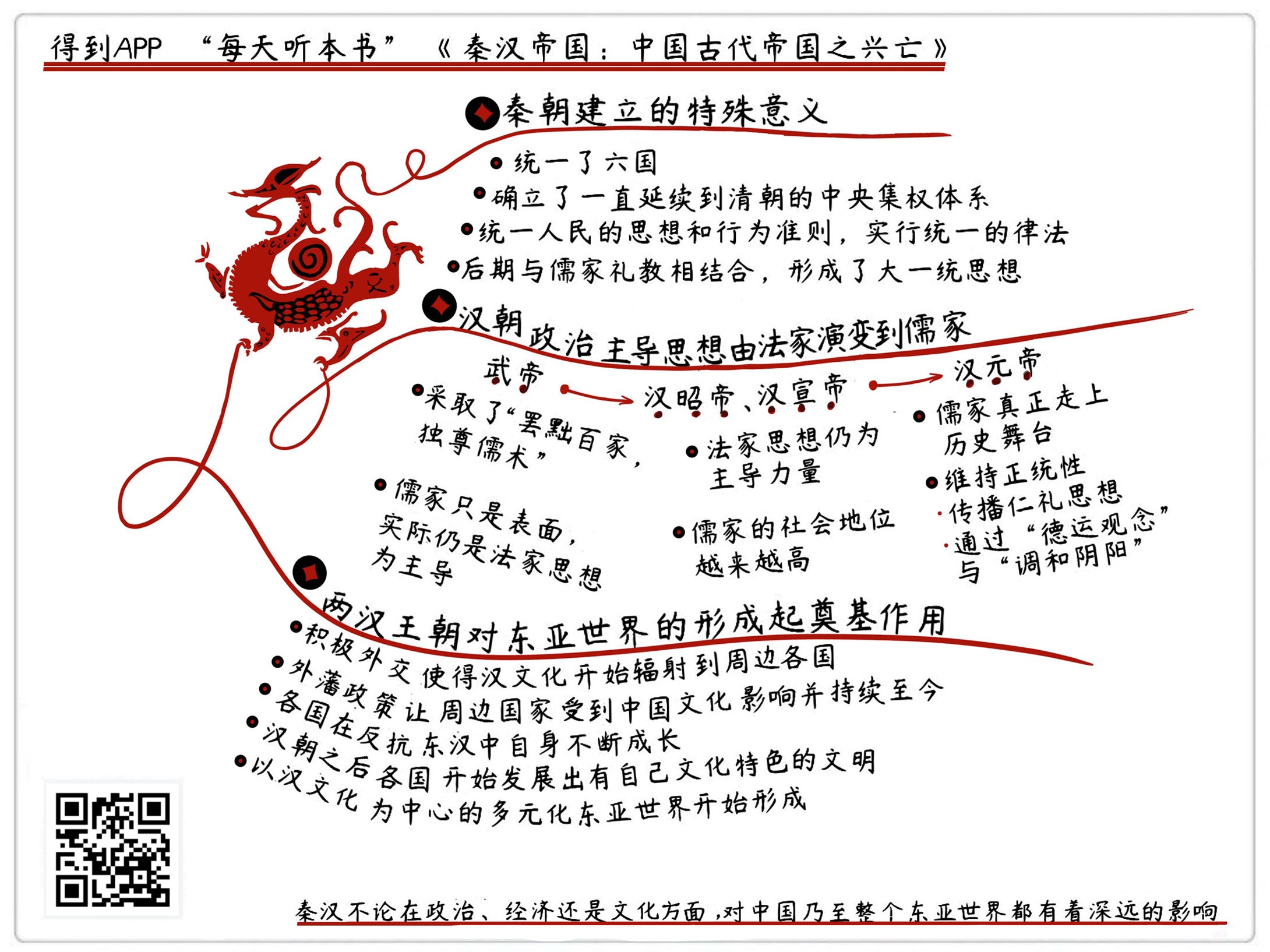

介绍完作者和作品的一些概况,接下来我们就详细了解下这本书。这本书的内容很庞杂,本期音频中,我一共会从三个方面入手为你解读这段历史:第一, 中国第一个统一王朝秦朝的建立有着何种特殊的意义;第二, 秦朝之后的汉朝,它的政治主导思想如何从法家演变到儒家;两汉王朝对于整个东亚世界的影响。

我们先来看看第一个方面的问题,秦朝作为中国第一个统一王朝的建立有着何种特殊的意义。

公元前221年,秦国消灭了战国中最后一个对手齐国,完成了一统天下的大业,而完成这个统一伟业的正是我们所熟悉的秦始皇——嬴政。但是,我们真的熟悉秦始皇嬴政吗?秦始皇的名字在中国肯定无人不知,不过谈到嬴政,我想人们除了想到他统一华夏之外,想到更多的都是他的残暴,以及秦朝统治下人民生活的疾苦,或者是他焚书坑儒、强征徭役等种种暴行。某种意义上讲,秦始皇已经在人们心中成为了暴君的代名词。

西嶋定生先生在书中为我们解释了秦始皇后世有了各种恶名的两点原因:首先是汉朝推翻了秦王朝,迫切需要证明自己的正当性,这就不免要夸大秦朝的政治过失来为自己正名,而其中两篇流传甚广的著作对此也起到了推波助澜的作用,那就是贾谊的《过秦论》和司马迁的《史记·始皇本纪》。两篇文章均对秦始皇以及秦朝持有强烈的否定评价,而这两篇文章流传至今依然为人们所熟知,甚至可以说是后人研究秦朝的必修课,这多少让后人了解秦朝容易从这两篇文章先入为主,无法作出公正的评价;第二点,秦朝实行对儒家学派的打压政策,而自汉代起,儒家成为中国主流学派,对于曾经焚书坑儒的秦始皇,后世儒生自然不会给予太高的评价。

但是,如果仅从汉王朝的角度,或者是从儒家立场看待秦始皇的话,就无法完全正确地了解秦始皇的功绩。

秦始皇嬴政与他所代表的秦朝,对当时以及后世所做出的最大贡献,是统一天下与确立中央集权政治体系。我们要注意,这里所说的“统一”,绝对不是吞并六国,完成地理意义上的疆域统一这么简单。秦朝的统一更是一种文化意义上的统一。在秦王朝所属的疆域之内,用同一种书写文字,统一车辆轨道的宽度,人们的日常行为要遵从统一的道德与规范,也就是所谓的“书同文,车同轨,行同伦”。华夏子民全部遵从一个法度,天下官吏全部效忠唯一的皇帝,这个史无前例的庞大改革就在秦朝短短十几年之内完成了。或许对于生活在两千年后的我们来说,书同文,车同轨,行同伦似乎是一个顺理成章,再自然不过的事,但是对于2200多年前的秦始皇,要完成这种规则的统一,其难度绝对不下于灭六国的统一战争。为什么这么说呢?我们不妨来听一下《左传》里的一个故事。

春秋时期,鲁国费城的行政长官叫南蒯,而费城是当时鲁国执政季平子的封邑。所谓封邑,指的是封建君主赐给各臣子的封地与城邑。春秋时期,封邑的领主在自己的封邑中有独立的行政权,并且封邑中的税收为领主所有。鲁昭公12年,南蒯和季平子闹起了矛盾,于是南蒯找到了鲁昭公的儿子公子慭,说:“季氏家族仗着自己是执政官,大肆敛财,如今季氏家族已经富可敌国了,我帮助您把专权的季氏搞垮,将财富复归国有,之后我只要得到费城作为封邑并成为大夫就行。”这对于公子慭自然是笔划算的买卖,于是欣然答应。但是因为季平子对费城百姓采取怀柔政策,挨冻给他们衣物,饥饿给他们食物,结果费城百姓全部支持季平子,最后自然是南蒯众叛亲离,起义失败,只得逃亡齐国。

这个故事看起来很平常,似乎整个春秋时代,类似的故事太多了,但是我这里要说的并不是季平子如何得道多助,而是要说费城百姓以及后来的齐景公对南蒯的评价。当时南蒯让费城百姓支持自己的说辞很简单也很明确:“我现在要报效国君,将费城还政君上,这就是大义”, 但是费城百姓却全部支持季平子,反而反对南蒯所谓的忠君爱国。至于为何如此,我们可以从后来齐景公对南蒯的评价得出原因。南蒯逃到齐国后,一次与齐景公喝酒,齐景公突然对他说:“叛徒!”南蒯急忙解释说:“我是想帮鲁国国君夺回权利啊。”结果齐国大夫汉皙更加严厉地说:“身为季氏家臣,却妄言为国君夺权,真是没有比这个大的罪过了!”

“身为大夫家臣,却妄言为国君夺权。”这句话表现出了周朝宗法制度下,人们的价值观念。周朝的宗法制为每个人划定了严格的身份等级,自上而下分别是天子、诸侯、卿大夫、士,这些身份等级决定了你的社会地位的同时,甚至也规范了你的思维界限。身为大夫家臣的士,你只能效忠大夫,你没有资格效忠君王,你要想效忠君王,那么你不但是越级,甚至是叛变。相同的,如果你是卿大夫阶层,那么你的职责就是效忠诸侯国君,如果你想妄图效忠天子,那么你同样也是叛变,效忠天子,那是诸侯国君才有的资格,这种等级身份是不可逾越的。刚才说到的那个齐景公,有一次向孔子询问治国之道,孔子给出的答案也是“君君臣臣父父子子”,君臣父子各守本分,国家才能稳定发展。就是在这种价值观的影响下,在以贵族阶级为支柱的西周和春秋时期,各个阶层的贵族都有很强的归属感。

了解了周朝的这种价值观念之后,我们就不难理解周朝各国当时是什么关系了。士人将作为自己主公的卿大夫作为唯一效忠对象,这样卿大夫集团就成了一个相对封闭而独立的政体;而卿大夫又只对自己的国君效忠,视自己的国君为唯一效忠对象,那么各个国家又成了一个相对封闭独立的政体。从周朝到秦朝,这些独立的政体存在了800多年。因此,虽然各国或者各领主都是华夏世界成员,但各个独立政体早就有了自己的政治与文化体系。这个时候忽然来了个自称皇帝的人要统治自己,而自己原来效忠的大夫或者国君都被废除了,这是当时的人绝对无法接受的。就比如刚才所说的费城百姓,“我们只认季氏大夫,连自己的国君都不认,凭什么要效忠那个来自虎狼之秦的皇帝!”

当时,秦始皇想要让这种各自为政的华夏世界统一在一起,就需要面临极大的挑战。不过幸好,在春秋末期以及战国时,一部分平民阶级以及落魄贵族的兴起,一定程度上冲淡了贵族阶级的影响,这倒是给秦始皇提供了不小的帮助。像做过秦国丞相的张仪、范雎、吕不韦等都是出身平民阶级,推行商鞅变法的商鞅则是卫国的落魄贵族,而其他国家也有类似的人物登场,这些新兴阶层游走各国,推行自己的主张,他们不会效忠特定的君主,哪国有施展拳脚的机会,就会前往推销自己的学说。战国开始,各国都在变法图强,更给这些人提供了舞台。

这些新兴势力在各国出将入相,当他们在当地站稳脚跟后,必然会使本国原有贵族势力受到挤压。这种情况在商鞅变法之后的秦国尤为明显。变法之后的秦国以军功立爵位,没有功绩就没有地位,这让许多贵族失去铁饭碗,也让许多平民阶级登上历史舞台,这其中就包括日后成为秦国大将的白起以及后来成为秦朝丞相的李斯。

本书中重点介绍了李斯为秦始皇提出的种种国策。这些国策的实施直接帮助了秦始皇从政治、经济、文化上,全面统一全国。

首先是废除分封,并在全国实行郡县制度,郡县的长官由中央任命,并直接对皇帝效忠,这就是打破了周朝已经存行了800年的君臣关系,让地方直接对中央负责。但话说回来,战国时期原有的贵族阶级在本国有着极强的根基,也绝对不能放任他们不管。后来,秦始皇就将他们全部安置在国都咸阳加以监视。在这些贵族中,就有我们非常熟悉的西楚霸王项羽。

完成了行政区域的重组,接下来就要统一人民的思想和行为准则,周朝用礼乐规范人民的行为,但是这种礼乐制度只是针对贵族的,不包括平民,“礼不下庶人,刑不上大夫”,这是秦代以前的普遍观点。但是在分封制被取消的同时,周朝的等级制度也随之消失了,那么在平民与贵族没有了明显等级区别后,靠什么来约束人们的行为呢?这时候又是李斯起了关键作用。作为法家学派的李斯,自然想到的就是依靠律法来实现这一制度上的统一。而这种法度上的统一,是一种强制性,是一种全国上下无论身份高低都要遵从的,当然这里的律法绝不仅仅指刑法,也包括经济、交通、文化、礼仪等各个方面的法度。中国土地上第一次出现了全华夏民族使用统一的文字、用统一的秤砣、走统一的路,全华夏民族第一次被统一到了一起。

这种统一观念后来又与儒家礼教相结合,形成了中国独有的大一统思想。儒家讲“大一统”是针对治理国家而言的。其中“大”是“以什么为重”之意;“一”指整齐统一;“统”指纲纪。儒家解释大一统为:以统一社会纲纪为重。这其中的纲纪,所指的也正是秦朝所做的政治、文化的统一。

以上就是我们说的第一部分的内容:秦朝的建立有着何种特殊的意义。小结一下,秦朝的建立结束了战国以来混乱的局面,统一了天下。同时,秦王朝还确立了一直延续到清朝的中央集权制度。最后,秦朝在全国范围内实行统一的律法,第一次使整个华夏民族统一在了一起,这种统一后来与儒家礼教相结合,形成了中国独有的大一统思想。

刚刚我们提到了儒家思想,说到儒家,你很容易就会想到“罢黜百家,独尊儒术”这句话。这句话,正是董仲舒在汉武帝时期提出来的。但你知道吗?汉武帝当时虽然在表面上承认了儒家极高的社会地位,但在实际的政治运作过程中,儒家依然不受待见。直到汉元帝时期,儒家才真正在政治上崛起,这就是我们接下来要讨论的第二个方面的内容,汉朝政治主导思想由法家到儒家的演变过程。

我们常说汉承秦制,但汉朝的制度真的就与秦朝一样吗?当然不是。汉朝将秦朝的官僚体系保留了下来,也就是三公九卿制度,但是汉朝却又对自己的官僚制度做了本土化调整。其中调整最大的当属三公中丞相的地位。

汉朝丞相中,最著名的莫过于汉初的萧何了。萧何在帮助汉高祖刘邦建立大汉王朝后被委以重任,在刘邦死后,还辅佐了刘邦的继任者汉惠帝一段时间,可谓是位极人臣。不过汉朝时期,不是所有的丞相都如萧何一样风光的,甚至可以说,大部分丞相都很憋屈,甚至有不少丞相都不得善终,为什么会这样呢?

西汉在武帝时期达到鼎盛,而也就是在武帝时期产生了内外朝制度。什么是内外朝呢?当时中央政府行政机构分为两部分,一部分是皇帝近侧的内朝,内朝官员官位不高,但却负责检阅筛选奏章,可以直接向皇帝献策,并且负责传递皇帝的决策;另一部分就是原本三公所代表的外朝,武帝将三公,尤其是丞相的权力大大削弱,将决策权交给了内朝,而仅将执行权留给外朝。再后来到了汉昭帝、汉宣帝时期,丞相连执行权都没了。丞相,成了一个调节德运风水的职位,当然啦,这也不是说丞相就毫无用处了,调节王朝德运风水,其实也很重要,后面我们会再做说明。

说到丞相,我们就不得不说一个人,他就是公孙弘,为什么要说他呢?武帝时期共十三位丞相,而其中只有公孙弘一人是在丞相位置上寿终正寝的,其他人要么被免职,要么被斩首,下场都很惨。那这个就很引人深思了,公孙弘是怎么做到独善其身,顺利度过他的职业生涯的呢,其实啊,他什么都没做……在他的任期中,值得一提的事只有他乐此不疲地请贤论事和供养门客。要知道,公孙弘任丞相时期是在汉武帝对匈奴作战的关键时期啊,但是他却在如此关键的时候毫无政治建树。为什么会这样呢?原来啊,是因为公孙弘很明白,一直努力强化中央集权的汉武帝需要一个怎样的丞相,只有秉持着这种无为理念行事,他才可以保全自身。

那么问题又来了,这样一个在政治上没什么建树的人,又是怎样从那么多官吏中脱颖而出,走到丞相这个位置的呢?说到这个,是他的儒者身份和名声帮了大忙。武帝时期,采取了董仲舒的献策,罢黜百家,独尊儒术,这使得原本在秦朝备受打压的儒家,走上了政治前台。不过在这里要注意了,虽然董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”八个字异常响亮,异常掷地有声,让我们觉得武帝时期,儒家终于开始成为国家正统思想,其他学说真的被罢黜了,其实,完全不是这样的。此时的儒家虽然在名义上走向了前台,但还不是事实上的主流学派,不是政治上的主导力量,儒家真正成为国家主流,还要等到汉元帝时期。

那么汉武帝时期,推崇的到底是什么学派呢?和秦始皇一样——法家,与秦始皇一样追求中央集权的汉武帝,也与秦始皇做出了相同的选择,不过他比秦始皇更加高明,他为法家穿上了儒家的外衣。汉武帝一方面在全国各地推举贤良与孝廉,提高儒者的地位,另一方面却又重用一大批法家官僚——酷吏。

所谓酷吏,指执法时不掺杂私情,忠于国家法律,无条件服从皇帝命令的官吏。史记中《酷吏列传》记载了11人的传记,而其中10人来自汉武帝时期。那么这些酷吏在当时到底起着何种作用呢?书中为我们介绍了其中一个人物——张汤。

张汤是武帝时期酷吏的代表人物,他在担任廷尉,也就是当时的司法部长时,先后审理了淮南王、横山王、江都王的谋反案。在这里说明一下,汉朝实行的是郡县与分封并行的郡国制,中央可以管辖郡县,但无法干涉诸侯王的事情。追求中央集权的汉武帝肯定不会甘心,他一生都在致力于削弱诸侯王的势力。因此被武帝提拔,以执法严明著称的张汤对这些诸侯王肯定不会手软,这些诸侯王,最后全部被他逼得自杀。这就使得朝廷可以收回他们的封国,将国改为郡。在这之后,张汤升任三公之一的御史大夫,与他同朝任丞相的是比前面说到的公孙弘还要没有作为的李蔡,因此行政大权全部集中在了张汤手中。大权在手的张汤,在任御史大夫期间做了一件之后令他个人陷入绝境的事——经济改革。

武帝时期被称为西汉的鼎盛时期,武帝时期的西汉疆域最为广阔,对匈奴征战也连战连胜,但就是这样一个看似繁荣无比的大汉王朝,实际上内部面临的却是人民贫富差距严重,百姓叫苦连天的困境。对外征伐的巨额开支,已经将之前汉文帝和汉景帝时期积攒下的财富消费得一干二净,汉武帝迫切地需要经济来源来支持他的对匈奴作战和开拓西域政策。

本书在对汉朝进行论述时,尤其是从汉武帝后期开始,多次提到一个官职——大司农,也就是当时的财政部长,可见当时国家对于财政问题的解决有多迫切。在解决经济问题的过程中,张汤提拔并重用了提出盐铁国营政策的桑弘羊。

所谓的盐铁国营政策,也就是盐和铁这类重要物资由国家运营。在盐铁国营之外,桑弘羊还向张汤建议:对盗铸铜币,违反经济法的人进行检举和揭发。这些措施极大打击了大商人和豪族的既得利益。因此这些商人豪族结成统一战线,甚至结交权贵暗地里抵制张汤的法令,同时普通百姓也有不少铤而走险之人,这些人全部成了张汤打压的对象。得罪了这么多人的张汤没有善终,他被人诬陷出卖情报给商人以牟取私利。最终,张汤不得不满怀冤屈自尽身亡。

张汤死后,法家出身的酷吏依然层出不穷,而且桑弘羊所提出盐铁国营制也在继续执行,均输法、平准法等新政策又陆续出台,这些政策本来是为了稳定市场经济,但却又产生了新的问题。如平准法本意是政府将物资集中储存,然后在物价上涨时,低价抛售来稳定物价,这本是为了限制市场投机,结果却出现了官商勾结,囤积居奇,贱收贵卖的情况。这就使得平民与豪族都陷入困境,因此造成了更剧烈的社会动荡,社会越动荡,就越需要酷吏来更严厉的执法,这无疑是一个恶性循环。晚年的汉武帝才终于意识到了这一点,在他的《轮台诏》中,深刻反省了自己的对外政策给国家财政和人民生活带来的困境。因此,武帝的晚年开始重视农业生产,力图挽回当时的危局。

武帝之后的汉昭帝、汉宣帝时期,法家官吏依然是政治的主导力量,儒家虽然在这个时期的社会地位越来越高。在著名的盐铁会议,也就是汉昭帝时组织召开的一次讨论国家现行政策的辩论大会,当时被推举的儒生代表,甚至可以与担任御史大夫的桑弘羊展开激烈辩论,并公开批判他经济政策的错误性。虽然儒生们相比之前有了很大的参政议政权,不过要等到汉元帝时期,他们才真正开始担任国家的主角。

汉宣帝时期,当时身为太子的汉元帝见其父重用法家官僚,刑法森严,曾向汉宣帝谏言重用儒家,但并未被汉宣帝采纳。汉宣帝死后,汉元帝登基,他执政时期任用了一大批儒家官僚,儒家终于真正走上历史舞台。不过,当时的儒家职责,除了传播我们熟悉的仁礼思想之外,更多的还是通过德运观念与调和阴阳来论证和维持王朝的正统性。

什么是德运呢,我这里说一句电视剧里经常能听到的话“奉天承运,皇帝诏曰”,这句话可谓家喻户晓,不过这句话到底是什么意思,估计就很少有人知道了。所谓“奉天承运”,全称应该叫“奉天命,承德运”。而皇帝所秉承的德运,其实也与天命相似,都代表着王朝的气数命运。

说完德运,我们来说说什么是“调和阴阳”,汉朝其实一直信奉着一种神秘主义,认为种种自然现象都是在显示某种天命,地震、干旱、洪涝等等反常的自然现象都是天命更改的暗示,也就是阴阳不和谐了。所以必须在出现这些现象之前,加以调和,这就是所谓的调和阴阳。西汉中后期,这一工作就是交给丞相负责。也正是因为对这种神秘主义的信奉,自西汉后期,谶纬说开始兴起。所谓谶纬,即谶书和纬书的合称,谶书指记载预言的书,这些预言被称为谶语;而纬书,则是通过预言、符瑞等故事来解释和补充说明古典经书所无法解释的现象的书籍。建立新政的王莽与东汉的开国皇帝光武帝刘秀都有利用这种谶纬说来确立自己的正统性与合法地位。

其实无论是德运观念、阴阳调和,还是谶纬说,儒家提出的这些主张无一不是在为王朝的正统性正名,天子与皇帝作为上天的代理人,祭祀时称天子,面对臣民时称皇帝,而国君只有可以同时满足作为天子与皇帝的条件时,才有统治天下的合法地位。儒家的这种正统性观念之后影响了整个中国的历史,历朝历代的皇帝都在试图证明自己君权天授的合法性。而这种君权天授的合法性与之前我们说的大一统思想相结合,就成了各个中央集权王朝将华夏民族团结起来的基础思想。

以上就是我们说的第二个方面的内容:汉朝政治主导思想如何从法家演变到儒家。简单回顾一下,武帝时期,虽然提出了“罢黜百家,独尊儒术”,但是儒家并没有取得实际的政治主导权,武帝尊崇的依然还是法家思想,从他重用酷吏张汤就可以看出来。汉武帝之后,儒家的地位不断提高,最后到汉元帝时期,儒家真正走上历史舞台,这时期的儒家,除了传播仁礼思想外,还承担了通过德运观念与调和阴阳来论证和维持王朝的正统性的任务。

汉朝时期的各种制度发展,例如儒家的发展,除了对于中国后世产生了巨大影响外,对中国之外的地方也产生了巨大影响,甚至还在此基础上形成了东亚世界。这就要说到本期音频将要聊的第三个话题了,那就是两汉王朝对东亚世界的影响。

汉朝时期啊,处理和各个国家的关系时,大体分为三类。首先是像匈奴这种,汉朝以敌国之礼对待,这里的敌国不是指敌对的国家,而是指实力可以匹敌的国家,对待这种国家,汉朝时战时和,保持一种平衡关系;第二种就是像朝鲜、南越这样的,西汉朝廷赐予他们王的称号,让他们成为自己的附庸国,这种国家被称为外藩;第三种,就是那些不安定的,不服从汉王朝统治的,这些国家就会被吞并,并设置郡县。

而这其中的外藩政策成为东亚世界起源的基轴,中国皇帝册封周边国家君主王侯以爵位,使这些国家被纳入到中国的政治体制之中,从而影响周边国家的政治、文化,这样逐渐形成了一个以中国为中心的汉文化世界,也就是所谓的东亚世界。诸如朝鲜、日本、越南这些国家都是以此为契机而受到中国文化影响的,并且这一影响一直持续到今天。

西汉时期,尤其是自汉武帝时期起,都一直采取一种极为积极的对外邦交政策。西汉政府渴望与外界接触,对西域的开拓、对匈奴的征战以及对东亚世界各国册封和吞并,都是这种积极政策的表现。但是这种积极的对外政策需要一个稳定而强势的政府来支撑,到了西汉末期,国内矛盾严重,王莽新政之后,更是天下大乱。

周边各国在西汉到东汉的动乱中迎来了发展。后来的东汉政府,一直采取一种消极的对外政策,尤其是对待西域地区,管理西域的都护府时废时立,面对新崛起的羌族,更是力不从心。因此到了东汉以后,东亚地区的秩序也被重新洗牌。其中有些之前与西汉政府建立外藩关系的国家,被重新册封,比如高句丽。有些国家开始拒绝接受东汉政府的册封,比如鲜卑。而之前成为西汉郡县的地区也开始出现叛乱,使得东汉政府不得不放弃一些地区,比如之前的南越地区。除此之外,还有很多新开化或者未开化的民族形成政权后,开始与东汉政府建立邦交,其中就包括朝鲜半岛南部以及日本。

通过西汉政府的积极外交政策,使得汉文化开始辐射到周边各国,各国通过西汉王朝的外藩政策,并入到西汉王朝体制内部。而后在东汉时期,各国又在反抗东汉政府的过程中,使得自身不断成长。但无论如何,汉文化的影响始终没有间断。到了5世纪,也就是南北朝的大分裂时期,日本与朝鲜半岛诸国仍然与分裂后的中国的某个王朝建立着册封关系。作者在书中,把东汉时期称作是新的国际秩序诞生前的胎动时期。为什么这么说呢?东汉之后,随着中国进入动乱的魏晋南北朝,各国开始迎来独立成长的机会,各国在汉文化的基础上,开始发展出有自己文化特色的文明,再加上各种新兴政权的建立,使得以汉文化为中心的多元化东亚世界开始形成,因此可以说两汉时期为东亚世界的形成奠定了基础。

以上就是我就《秦汉帝国》这本书与你分享的内容,总结一下。

首先,我们了解了秦朝建立的重要意义,秦朝不止是简单地完成了疆域的统一,更重要的是通过统一律法,不仅仅是刑法,也包括经济、交通、文化、礼仪等各个方面的法度,将华夏文明真正统一到了一起,并且为日后大一统思想的形成奠定了基石。

然后,我们讲了从汉武帝开始,法家政治如何演变到儒家政治。武帝时期,虽然提出了“罢黜百家,独尊儒术”,但是儒家并没有取得实际的政治主导权,武帝尊崇的依然还是法家思想,从他重用酷吏张汤就可以看出来。汉武帝之后,儒家的地位不断提高,最后到汉元帝时期,真正走上历史舞台,这时期的儒家,除了传播仁礼思想外,还承担了通过德运观念与调和阴阳来论证和维持王朝的正统性的任务。

最后我们介绍了两汉对东亚世界的形成所起的奠基作用。西汉时期,通过政府的积极外交政策,使得汉文化开始辐射到周边各国,各国通过西汉王朝的外藩政策,并入到西汉王朝体制内部。而后在东汉时期,各国又在反抗东汉政府的过程中,使得自身不断成长。东汉之后,随着中国进入动乱的魏晋南北朝,各国在汉文化的基础上,开始发展出有自己文化特色的文明,再加上各种新兴政权的建立,使得以汉文化为中心的多元化东亚世界开始形成。

撰稿:高新原 脑图:摩西 转述:满超

划重点

1.秦朝建立的意义不仅是疆域的统一,更重要的是统一了律法,建立了中央集权制度。

2.汉武帝之后,儒家地位不断提高,到汉元帝时期真正走上历史舞台,并通过德运观念、阴阳调和来论述王朝的正统性。

3.两汉时期各种制度的发展,也为东亚世界的形成奠定了基础。