《神的代理人》 汪恒解读

《神的代理人》| 汪恒解读

关于作者

盐野七生,日本知名女性历史作家、以东方人口吻讲述西方历史的大师,代表作有《罗马人的故事》《文艺复兴的故事》等。

关于本书

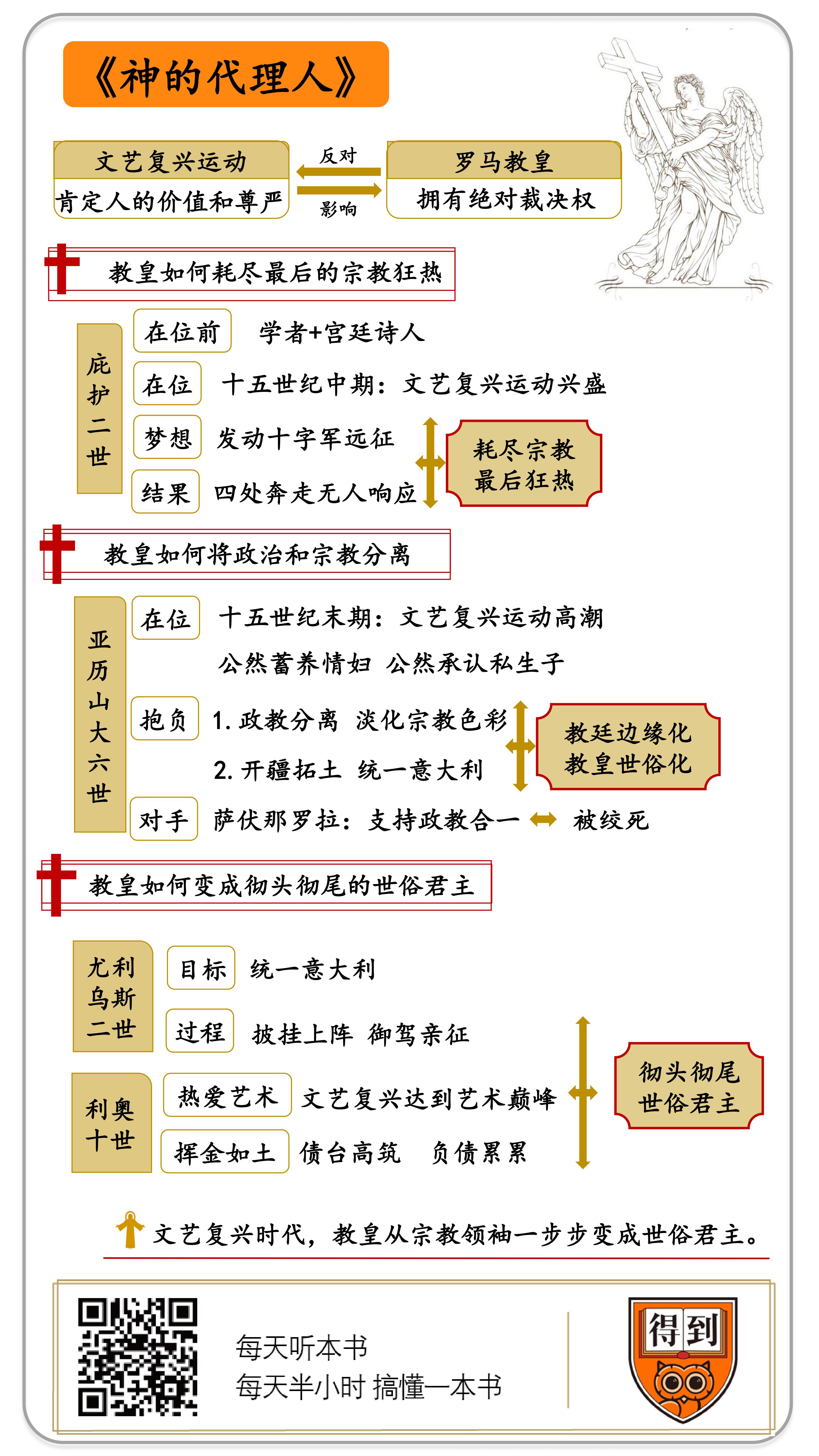

本书是《文艺复兴的故事》系列中的一本,讲述四位罗马教皇的故事,揭示在文艺复兴的大趋势下,教皇一步步从宗教领袖变成世俗君主的过程。

核心内容

一、教皇庇护二世,发动最后的十字军远征,将教廷最后的宗教狂热消耗完毕;

二、教皇亚历山大六世,运用权谋消灭反对派,将政治和宗教分开;

三、教皇尤利乌斯二世,披挂上阵,御驾亲征。教皇利奥十世,热爱艺术,挥金如土,骨子里已经彻底变成世俗君主。

你好,欢迎每天听本书。这期音频为你解读的是《神的代理人》,这本书是日本著名历史作家盐野七生的名作,也是盐野七生文艺复兴系列丛书中的一本。它挑选的角度十分特别,通过讲述四位教皇的故事,告诉我们文艺复兴时代,罗马教皇是怎么一步步从宗教领袖变成世俗君主的。

一说起文艺复兴,你可能就会想起意大利的文艺复兴三杰,达芬奇、拉斐尔和米开朗基罗。从历史上看,文艺复兴是欧洲兴起的一场人文主义运动。所谓人文主义,就是肯定人的价值和人的尊严,反对中世纪天主教神权对人性的压抑。天主教神权的代表是谁呢?最有资格当这个代言人的,就是罗马教皇。

我们先简单说说教皇的前世今生。在天主教诞生初期,各地主教的地位本来差不多。但后来,罗马城主教的地位不断提升,他们声称是使徒圣彼得的继任者,慢慢地地位越来越高,最后成为天主教世界的宗教领袖,也就被称为罗马教皇。

在中世纪宗教信仰狂热的时代,教皇成为神的代言人,受到人们的热烈崇拜。教皇对一切和宗教有关的事务拥有最终裁决权,甚至有权废黜君主。教皇反对挑战神的权威,提倡禁欲主义,用一大堆条条框框,将欧洲人的思想和生活,禁锢了几百年。

说到这里,你可能会觉得,文艺复兴应该是一场打倒教皇,将人们从教皇的神权统治下解放出来的运动。教皇应该是文艺复兴的敌人。这么想也没错。不过,盐野七生告诉我们,情况并没有那么简单。在这本书里,她用四位教皇的故事告诉我们,虽然教皇有反对文艺复兴和人文主义的一面,但教皇本身其实也受到文艺复兴的影响。在这种影响下,教皇身上的宗教神权色彩越来越弱。到最后,他们虽然还披着宗教领袖的外衣,其实和世俗国家的君主已经差别不大了。

研究文艺复兴的书有很多,而盐野七生的这本书,选择从教皇角度入手,是非常特别的,这显示了她的敏锐和细腻,也显示了她的功力。盐野七生是日本最受欢迎的历史作家之一,写西方历史写了五十多年,她的名作《罗马人的故事》全球销量超过1500万册。而她的这套文艺复兴系列,花费了二十年的时间心血,也非常值得一读。

下面我们一起来看看四位教皇的故事,感受一下,教皇从宗教领袖一步步变成世俗君主的过程。四位教皇在文艺复兴的历史舞台上先后登场,可以分成三个阶段,我们也按照这三个阶段来讲述这本书:

第一个阶段,教皇如何耗尽最后的宗教狂热?

第二个阶段,教皇如何将政治和宗教分离?

第三个阶段,教皇如何变成彻头彻尾的世俗君主?

好,我们先来看第一个阶段,教皇如何耗尽最后的宗教狂热。

这一部分要说到的,是教皇庇护二世。庇护二世在位是十五世纪中期,那个时候,意大利的文艺复兴运动已经十分兴旺。庇护二世自己也受到了文艺复兴人文主义思潮的影响。在成为教皇之前,他曾是意大利的著名学者,诗作和散文在当时的文艺圈传诵一时,还曾以宫廷诗人的身份,担任过神圣罗马帝国皇帝的秘书。可以说算是个文艺青年。

不过,谁都没想到,在成为教皇之后,庇护二世内心深处的宗教热情突然熊熊燃烧起来。他做了一个惊世骇俗的决定,要用天主教的旗帜,将四分五裂的西欧各国团结起来,发动一次十字军远征。但是,他的努力四处碰壁,远征之梦最后化为泡影。在这个过程中,庇护二世耗尽了全部精力,罗马教廷也耗尽了最后的宗教狂热,后来的教皇再也不去做这样的尝试,而是承认现实,在世俗君主的道路上越走越远。

我们来具体说说远征的事儿。历史上的十字军远征,是罗马教皇发起的宗教战争。参加远征的欧洲军队都佩戴十字标志,所以被称为十字军。而这个十字标志,本身就说明了远征的宗教意味。

第一次十字军远征,是十一世纪末发动的。当时的口号,是天主教徒团结起来,从穆斯林手中夺回圣地耶路撒冷。当时是神权处于顶峰的时代,也是教皇号召力达到顶峰的时代。教皇承诺,参加远征就等于参加圣战,一切罪孽都可以得到救赎。在宗教狂热的驱使下,加上土地和财富的诱惑,来自欧洲各国的国王、贵族和骑士加入战争,和穆斯林拼死作战。

这样的远征,前后一共进行过八次。头几次,远征也取得了一些战果,夺回了耶路撒冷,在中东建立了一些欧洲人的小王国。但是,支撑远征的宗教狂热慢慢消退,加上欧洲各国纷纷摆脱神权,走上独立发展道路,国家间的矛盾越来越多,面对穆斯林的反击,根本团结不起来。到最后,这些小王国都被穆斯林消灭,十字军也被彻底赶回了欧洲。

到庇护二世的年代,离最后一次十字军远征,已经过去了将近两百年。十字军远征已经变成了一个快要被人遗忘的历史名词了。不过,庇护二世可不这么想。他觉得,只要举起圣战的大旗,在神的号召之下,欧洲各国的天主教徒就会重新团结起来,组成大军,取得辉煌战绩。

于是,在强烈的宗教热情的驱使下,庇护二世即位后,在第一次红衣主教会议上,就提出了发动十字军远征的宏大计划。红衣主教们听了都目瞪口呆,但教皇的意志十分坚决,他说,当时信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其帝国正在迅速崛起,已经构成了天主教世界的强大威胁,为了解决危机,必须发动十字军消灭土耳其。同时,十字军可以加强天主教徒的团结,巩固罗马教廷的权威。

庇护二世并不是嘴上说说而已,他马上投入行动。会议第二天,他就向天主教世界的全体君主发出了信函,要求他们到意大利北部的曼托瓦城参加会议,一同出兵远征。可是四个半月之后,教皇到了曼托瓦,除了东道主之外,他没有看到任何一位君主,甚至连一位君主派出的全权大使都没有。

教皇怒火中烧,他马上发出了第二封信函,催促君主们前来。第二封信没有回音,他又发出第三封信。第三封信措辞十分严厉,甚至威胁各国君主,谁不来就开除谁的教籍。

在罗马教廷神权强大的年代,开除教籍是极其沉重的惩罚。如果一个君主被教皇开除教籍,他的臣民就可以不承认这个君主。但在庇护二世的年代,教皇的权威早已衰落。所以,即使他威胁到这个程度,各国君主还是装聋作哑。

到这个份上,要说一般人,应该早就认清现实了。但庇护二世可不是一般人,他没有放弃。群发信函不管用,他就换个路数,一个个私聊。先从那些大国开始做工作。

刚才我们说过,他在当教皇之前,在神圣罗马帝国做过官,和神圣罗马帝国的皇帝私交也不错。于是他写了亲笔信给皇帝,想说服皇帝率先响应十字军的号召。结果皇帝一直说,国事繁忙,不响应。真的国事繁忙吗?这只是个借口而已。真实的原因是皇帝对打土耳其毫无兴趣,反倒想着从其他的天主教国家那里夺取土地。

神圣罗马帝国不行,再试试法国,法国国王倒是坦率,没有打太极,而是直接向教皇提出条件,要想让法国出兵,就得承认法国在意大利南部的势力。这个条件教皇根本无法接受。

当时欧洲的大国,还有英国和威尼斯。英国内战打得正热闹,教皇连开口的机会都没有,只有去找威尼斯。按理说,威尼斯的贸易受到土耳其打击,损失比谁都大,参加十字军打土耳其,应该是有动力的。但是,威尼斯是极其现实的商人国家,外交政策以灵活多变著称,根本不愿意俯首听命于教皇,对教皇的宗教热情更是毫无兴趣。

庇护二世对大国的工作毫无成效,而小国都在观望大国,大国不动,他们就更有理由按兵不动了。

不过,在庇护二世费尽心力折腾了四个月之后,他还是得到了一个回应。勃艮第侯爵派出特使,表示愿意出兵。勃艮第是小国,但这位侯爵在当时的欧洲颇有名望。在这位人气君主的感召下,意大利的一批小国陆续派来了代表,连威尼斯也派来了大使。教皇终于凑足人头召开了会议,宣布筹建十字军准备出兵。然后,像是连锁反应一样,神圣罗马帝国、法国这些大国也派来了大使。庇护二世觉得,他的圣战梦想,好像就要变成现实了。

但是,庇护二世还是太乐观了。各国许诺为十字军提供的人力和财力迟迟不能到位,各国也还是在明争暗斗。庇护二世在政治领域没办法,就开始在宗教方面想办法。他努力调和天主教不同派别的矛盾,还想办法激发民众的宗教热情。然而,各国君主仍然是那副斤斤计较、冷静现实的模样。好几年过去了,十字军出兵的准备工作进度非常缓慢。

这个时候,已经没有多少人相信这场圣战能够发动起来,庇护二世完全是凭着自己的宗教信念在四处奔走。但就在这个时候,一道晴天霹雳,原先那位信誓旦旦率先出兵的勃艮第侯爵,被土耳其的实力吓倒,再加上法国国王在幕后搞小动作,打起了退堂鼓。另外一些国家开始互相攻打,完全指望不上了。庇护二世遭受了沉重打击,自己也病魔缠身。

到了这个时候,他还没有放弃,还是按先前的设想发布了出兵日期。他把最后的希望寄托在威尼斯强大的海军上,而且拖着沉重的病体往海边进发,终于一病不起。

按照盐野七生的描述,在弥留之际,庇护二世打开窗户面朝大海,兴奋地喊叫。他说:看哪,威尼斯的大舰队来了,神圣罗马帝国,法国,各个国家的君主都来了,我是他们的统帅,我要站起来去迎接他们。

这只是教皇弥留之际的幻觉而已。事实上,威尼斯人直到教皇闭上眼睛,都没有和他见面。那个时候,威尼斯人考虑的是和土耳其人和谈。和现实的国家利益相比,圣战的崇高使命完全不值一提。

这就是庇护二世的故事,他是最后一位相信圣战的教皇,为了梦想耗尽一生。应该说他是个充满热情、不屈不挠的人,但是,比个人意志更强大的,是时代大环境的变化。在文艺复兴时代,神权早已衰落,各国考虑的都是自己的现实利益,圣战的口号早已不合时宜,不再有感召力,注定会成为泡影。

也就是在庇护二世时期,罗马教廷耗尽了自己最后的宗教狂热,也让后来的教皇,变得越来越像世俗君主。

下面我们来讲讲第二位教皇亚历山大六世的故事,看看他如何将政治和宗教分离。

亚历山大六世当上教皇是在十五世纪末,和庇护二世隔了几十年。这个时候,意大利的文艺复兴运动已经达到高潮,教廷的神权进一步衰落,没人再去理会教会的各种清规戒律,这位亚历山大六世自己就是破坏戒律的带头大哥。按规矩,天主教的教士是不允许结婚生孩子的。可是,亚历山大六世公然蓄养情妇,而且公然承认自己有五个私生子。其中一个,就是历史上有名的权谋家和天才将领,切萨雷·波吉亚。

不过,撇开私生活的问题不说,这位教皇的头脑其实是非常清醒的。亚历山大六世看到,当时的欧洲,各国为了自己的利益激烈竞争,征战不休。富有的商人和市民阶层崛起,要求有更多的发言权。人们关心今生今世,希望用自己的努力换取更好的生活,而不再把希望寄托在死后上天堂。在这种情况下,教廷的神权一落千丈,已经无可挽回。他觉得,倒不如把政治和宗教分开,直截了当地筹划自己的抱负。

亚历山大六世的抱负是什么呢?这是一个宏大的构想。首先,当时的罗马教廷是有自己领土和军队的,像是一个中等国家。他希望淡化这个教皇国家的宗教色彩,变成一个正常的世俗国家。然后,把这个国家交给儿子切萨雷,借助切萨雷的权谋与军事天才,统一整个意大利。

到这个时候会发生什么呢?罗马教廷失去了领土和军队,肯定会被进一步边缘化。亚历山大六世对此却并不在意。到那时他的儿子将成为意大利的君主,家族统治将世世代代延续下去。

前边我们说过庇护二世的圣战梦想,庇护二世想联合欧洲各国,远征土耳其。到了亚历山大六世这里,只想着拿教皇国做跳板,统一意大利。你看,反差有多大。这里面的差别,和人的个性差异有关,但更多还是在于时代的变迁。亚历山大六世所想的,其实是他那个年代有理想有抱负的世俗君主,都会去谋划的事情,跟宗教没什么关系。

这本书里详细描述了一段,亚历山大六世和一位佛罗伦萨教士之间的恩恩怨怨,把这位教皇试图将政治与宗教分开的心态,展现得淋漓尽致。我们来具体讲讲。

这位教士叫做萨伏那罗拉,信仰狂热,在佛罗伦萨市民中很有威望。萨伏那罗拉的理想是在佛罗伦萨建立神权政治。他觉得,文艺复兴时代流行的哲学、文学、美术等等,都是没用的。他也绝不和异教徒妥协,他相信,只有虔诚信仰上帝的人才能掌握权力。

当时佛罗伦萨的独裁统治者是著名的美第奇家族。萨伏那罗拉利用法国军队入侵的机会,发动市民起义,赶跑了美第奇家族,在佛罗伦萨建立了统治。

这位教士在掌控城市之后,就开始按自己的宗教信念改造城市。他的政策是好是坏呢?按咱们现代人的观点,有好有坏。好的一面,是他崇尚节俭,免除穷人债务,向富人收税。但也有不那么好的一面,比如他把书籍、艺术品和珠宝一起扔进熊熊烈火,认为这些会干扰人的虔诚信仰。城中禁止娱乐,只能一心一意唱圣歌、做祷告。

你发现了没有,萨伏那罗拉的主张,差不多是想让社会回到几百年以前,让人们安于教会神权之下的简单生活。显然,他和亚历山大六世的做派是格格不入的。

所以,萨伏那罗拉在各种场合抨击教皇和教廷的腐化,要求教廷痛下决心自我净化。面对抨击,教皇是怎么应对的呢?应该说,教皇的动作显示了政客本色。一开始,教皇写信,假心假意将这位教士赞扬一番,邀请他去罗马陈述改革的主张。萨伏那罗拉当然没有上钩。教皇软的不成,再来硬的,第二封信话锋一转,改用命令的口吻,命令萨伏那罗拉去罗马,否则就要革除教籍。

随后,两人开始了漫长的骂战,你说我腐化堕落,我说你异端邪说。最后,善于权谋的教皇终于抓住了机会。亚历山大六世先是利用法国军队撤退的机会,煽动佛罗伦萨原来的统治者美第奇家族卷土重来,然后抓住佛罗伦萨闹饥荒的时机,拉拢城里的反对派,挑动群众发动骚乱,推翻了萨伏那罗拉的统治。最后,亚历山大六世给萨伏那罗拉安上了很多罪名,比如伪预言家、宗教分裂者、异端等等。萨伏那罗拉先被绞死,然后尸体遭受了火刑。

听完这段恩怨纠葛,你有什么感受呢?如果单说故事情节,你可能对这位很能算计的教皇没什么好感。但是,我们把道德和情感放在一边,站在时代趋势的角度,就会发现,教皇的行为反而是代表了时代趋势的。亚历山大六世和萨伏那罗拉两人的争斗,一方面是在争夺教会内部的正统话语权,另一方面也是路线上的截然对立。亚历山大六世是第一个考虑政教分离的教皇,而萨伏那罗拉则希望回到原来的时代。在那个时代里,政治和宗教完全一体,宗教神权完全控制人们的生活。

你想想,把历史拉回几百年前是好事吗?当然不是,这是倒退。换一个角度想,如果萨伏那罗拉最后掌握了整个教会,他对其他信仰的不宽容,对文学、艺术、科学的严厉压制,一定会带来巨大的灾难。反倒是那个看起来人品糟糕的教皇亚历山大六世,能跟信仰伊斯兰教的土耳其人保持友好,停止迫害犹太教徒,并且为文艺复兴兴盛时期科学、文学、艺术的发展做了不少贡献。

这是因为亚历山大六世更善良吗?当然不是。只不过他看准了时代节奏,对于政治和宗教分离想得比较明白罢了。在他的统治下,神权退出了很多领域,教皇这个角色也越来越世俗化。

这就是亚历山大六世的故事。这位主张政教分离的教皇,运用权谋战胜了萨伏那罗拉。教皇的儿子切萨雷按照父亲的理想,一路开疆拓土,征服了很多地方。虽然在外来势力干涉下,切萨雷最终战死疆场,亚历山大六世统一意大利的梦想也破灭了。不过,接下来的教皇仍然继续了亚历山大六世的道路,在世俗化轨道上继续前进,越走越远。

接下来,我们要说说,教皇是如何变成世俗君主的。这里要讲的,是两位教皇的故事。这两位教皇分别是尤利乌斯二世和利奥十世。

先说尤利乌斯二世。他和刚才讲过的亚历山大六世一样,对政治的兴趣远比对宗教要大,他也希望统一意大利。不过,亚历山大六世多少还碍于教皇这个宗教领袖的身份,只是躲在幕后,让儿子切萨雷在台前冲杀。尤利乌斯二世却完全变成了一位好斗的君主,自己站到政治和战争的前台,甚至常常会亲自穿上铁甲,带兵御驾亲征。

即位三年后,尤利乌斯二世便带兵出征了。他发动战争的目的,也是为了统一意大利。

教皇的第一个目标,是征服那些名义上属于教皇国、但实际上已经失去控制的领土。他带领军队一路势如破竹,连战连胜,攻下了很多独立城市。不过,教皇国的很多土地已经被威尼斯控制。威尼斯经济实力强大,军队装备精良,就没有那么好对付了。

为了对付威尼斯,教皇像一个老练的世俗君主一样,逐一拉拢欧洲的各个大小势力,成功组建了一个对抗威尼斯的大同盟。同盟军以法国和神圣罗马帝国为首,与威尼斯展开大战,打得威尼斯战败求和,归还了从教皇国占去的全部土地。

但是,这个时候,教皇又发现了新的问题,就是法国人借着打败威尼斯的机会,占领了意大利的大片土地。前边我们说过,教皇的梦想是统一意大利。而这个时候,法国人已经成了统一的最大威胁。于是,教皇和法国的矛盾一天比一天严重。这位教皇虽然喜欢亲自带兵出征,但他自己掌握的军事实力,毕竟无法和法国这样的大国相比。

那教皇该怎么办呢?那当然是继续结盟,壮大实力。尤利乌斯二世再一次发挥了自己的政治和外交才能,又组建了一个对抗法国的大同盟。这一次,在同盟里挑大梁的是威尼斯和西班牙。你可能要说,威尼斯是上一回的敌人,为什么又跟教皇结盟了呢?没错。在上一场战争里,威尼斯战败求和。不过,教皇对于威尼斯政治的灵活务实有很深的认识,他知道威尼斯丢掉了原来占领的教皇国的领土,想从法国身上找补回来。至于西班牙,这个正在崛起的大国,也正等着从混乱的局面里面分一杯羹呢。

与此同时,教皇也发现了自己手下直属兵力太少。于是,他在当时还属于山区边远地带的瑞士,招募了大量雇佣兵。现在如果你去罗马或者梵蒂冈旅游,还能看到保卫教皇的瑞士卫队,这就是尤利乌斯二世留下的遗产。

言归正传,教皇组建的反法大同盟和法国军队展开了大战。这次大战极为惨烈,教皇手下的很多神职人员都拿起刀剑直接上阵,战死士兵达到一万四千人。从战斗的结果看,法国人占了上风。但是教皇顽强抵抗,毫不妥协。在他的号召下,同盟兵力源源不断,最终将法国的势力彻底赶走。

这时候,问题又出现了。虽然法国人走了,但是同盟者西班牙人又趁机渗透进来了。怎么赶走西班牙人呢?尤利乌斯二世又准备亲自披挂上阵,但他这时候已经快七十岁了,一病不起。回忆一下他的教皇生涯,他在宗教方面没做太多贡献,更像是一位战绩辉煌的世俗君主。

尤利乌斯二世之后,接任教皇的是利奥十世。他没有尤利乌斯二世那样的才干和战绩,但是,他跟尤利乌斯二世有一点是一脉相承的,就是继续淡化教皇的神权色彩。利奥十世给人留下的深刻印象有两点,一是热爱和支持艺术,二是崇尚享乐,挥金如土。

利奥十世出身于一个非常有名的家族,就是咱们前边说过的美第奇家族。这个家族非常厉害,堪称文艺复兴时期最著名的艺术赞助人。你所熟悉的文艺复兴三杰有很多著名作品,都是这个家族支持创作出来的。

利奥十世这位教皇骨子里的艺术细胞,是很有家族渊源的。他做了什么呢?他诚心结交艺术家和文化人,为他们提供资助,为了艺术不惜一掷千金。在他支持下,米开朗基罗完成了著名的西斯廷教堂壁画,拉斐尔完成了西斯廷圣母,罗马城变成了大师云集的艺术中心,文艺复兴达到了艺术巅峰。

支持艺术本来就需要花费大量金钱,加上这位教皇生活崇尚华丽奢靡,吃穿住用都极为讲究,还酷爱热闹和排场,这让他在历史上留下了挥金如土的名声。比如说,一次教会的祭祀活动,利奥十世硬是把它变成了一场轰动罗马全城的盛大巡游,从清晨6点一直持续到夜晚,就像古罗马皇帝的庆典一样。当时就有人批评说,这样的奢侈和排场,不符合教会的规矩,而且还可能混杂异教徒的风俗,但利奥十世我行我素,毫不在意。

利奥十世去世的时候,留下的债务高达70万杜卡特。杜卡特是当时欧洲的一种金币,这可是一大笔钱。要知道,地中海霸主威尼斯为了维持贸易,每年进贡给土耳其的岁币,也只不过1万杜卡特而已。那利奥十世都向谁借债呢?除了身边富有的贵族和主教,他的很多债主都是银行,银行是当时正在兴起的新兴经济势力。当时的编年史说,利奥十世的这笔债务,吃掉了他前任教皇的储蓄,他自己在位期间的收入,以及下一任教皇能支配的钱。你看,无论是花钱方面,还是借钱方面,利奥十世和那些喜欢到处借贷然后一掷千金的世俗君主,都已经没有什么两样了。

总结一下这一部分,我们讲了两位教皇的故事。一位是尤利乌斯二世,他喜欢御驾亲征,一生戎马,立下了赫赫战功。另一位是利奥十世,他支持艺术发展,生活奢靡,也因此欠下了巨额债务。这两位教皇的经历,打破了教会的种种规矩,把教皇这个角色从宗教领袖,变成了世俗君主。

好了,我们一起来回顾一下,文艺复兴时期这几位教皇。首先是庇护二世,他梦想发动最后的十字军远征,结果无人响应,也把教廷最后的宗教狂热消耗完毕。然后是亚历山大六世,他开始将政治和宗教分开,用政治权谋,消灭了主张教会回到神权时代的势力。最后是尤利乌斯二世和利奥十世这两位,他俩一个披挂上阵御驾亲征,一个热爱艺术挥金如土,从骨子里都已经变成了世俗君主。

后面的这三位教皇,从年代来看是连在一起的,而当时的意大利人,对这三位各给了一个有趣的评价。其中,亚历山大六世是爱神,这是说他私生活丰富,一堆儿女。尤利乌斯二世是战神,这是说他冲冲杀杀,一生戎马。利奥十世则是艺术和智慧之神雅典娜,这是说他热爱艺术,醉心文化。不管是什么神,他们的行为看上去似乎和上帝关系不大。而就连教皇这样一个神权领袖,都被卷入了文艺复兴世俗化的人文主义的轨道,那文艺复兴这场运动的影响力有多大,也就可想而知了。

撰稿:汪恒 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.庇护二世梦想发动最后的十字军远征,结果无人响应,把教廷最后的宗教狂热消耗完毕。

2.亚历山大六世将政治和宗教分开,用政治权谋,消灭了主张教会回到神权时代的势力。

3.尤利乌斯二世和利奥十世,一个披挂上阵御驾亲征,一个热爱艺术挥金如土,从骨子里都已经变成了世俗君主。