《皇权与绅权》 李想解读

《皇权与绅权》| 李想解读

关于作者

本书作者共六位,分别是费孝通、吴晗、袁方、全慰天、胡庆钧、史靖,均为中国现代著名的学者和社会学家。尤其是本书的主要编辑费孝通,他是中国社会学和人类学的奠基人之一,除了《皇权与绅权》,他还有《乡土中国》《江村经济》《中国士绅》《从事社会学五十年》等著作。他的一生都致力于社会学、人类学和民族学的教学研究工作。北京大学校长周其凤认为,费孝通所提出的诸多社会经济理论,已经成为政府和学术界定义中国民族关系史的核心理论框架。

关于本书

全书一共由十六篇论文组成,他们分别运用了社会调查法、田野调查法,结合当时中国国情,从解释“绅士”的含义开始,分别介绍了这些处在国家顶层和上层的社会人士们,到底拥有着怎样的权力,以及在不同的时代背景下,又会因为这些阶层和权力产生出来怎样的新群体。

核心内容

本书最重要的目的不是为了批判皇权和绅权,从而在他们头上扣一顶“罪恶”的帽子,而是在于了解中国传统社会的结构,以及在这个结构中,两种权力是怎样发展变化的。因为这本著作是六位十分杰出的社会学家们研究成果的集结,所以能使观众全面地去认识和了解中国传统社会的结构。

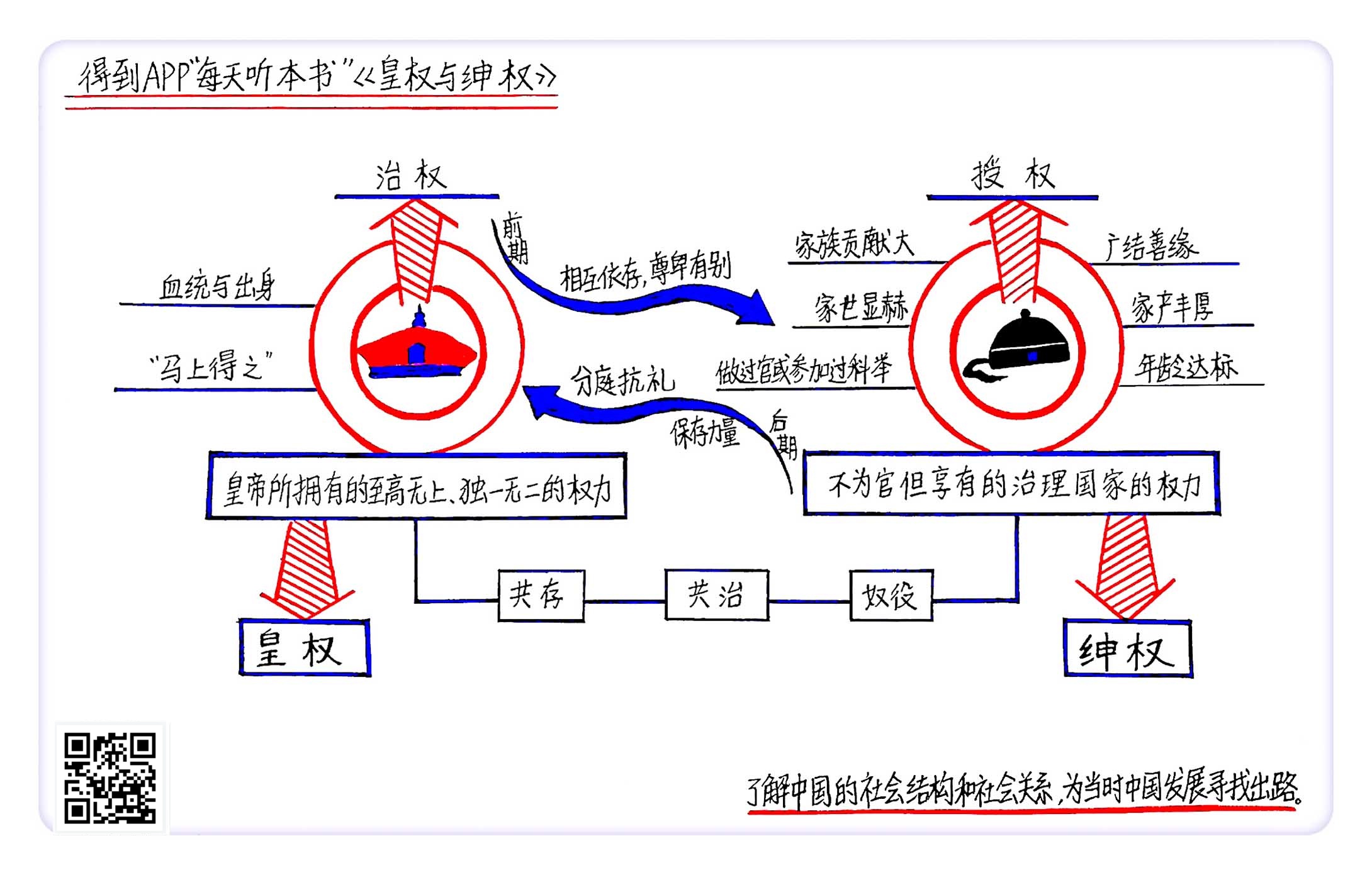

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《皇权与绅权》。本书共157页,我会用大概28分钟的时间为你讲述书中精髓:社会学家眼中的“皇权”和“绅权”分别是什么?它们之间,究竟有着怎样的关系?

本书的作者一共有六位,阵容十分强大,分别是费孝通、吴晗、袁方、全慰天、胡庆钧、史靖,他们均生于1910年—1920年之间,都是中国现代著名的学者和社会学家。尤其是本书的主要编辑费孝通先生,他是我国社会学和人类学的奠基人之一,除了《皇权与绅权》,他还有《乡土中国》《江村经济》《从事社会学五十年》等著作,曾荣获《大英百科全书》奖。他的一生都致力于社会学、人类学和民族学的教学研究工作。中国当代社会学家、北京大学教授郑也夫先生曾评价说:《皇权与绅权》这本书,不仅为读者展示了那个年代,学者、师生之间自由争论的对话空间,也选取独到的视角去分析中国的社会结构和阶层,还具有跨学科研究的意义,这是令今天的学者们十分钦佩的。那么究竟什么样的人才是这些社会学家眼中的“绅士”?古时候的皇帝,手中到底拥有着怎样的权力?两者之间又有着什么样的关系呢?读完今天这本书,相信你会有更多不一样的体会。

全书一共由十六篇论文组成,分别出自以上六位社会学家的手笔。和其他描写社会结构、社会关系的书目不同,《皇权与绅权》首先是一部讨论集,其次才是一部论著,它汇聚了每位作者独特的思维和见解,并在不同的地区开展实地考察,经过学者们反复论证后,又补充的,十分严谨。本书的主编费孝通强调,编写这本书最重要的目的不是为了批判皇权和绅权,而是在于了解中国传统社会的结构,在这个结构中,两种权力是怎样发展变化的,这才是编写这本书最大的意义。

介绍完这本书的基本情况和作者概况,那么下面我将从什么是绅权、什么是皇权以及皇权与绅权之间的相互关系这三个方面,为你详细讲述本书的内容。

先来看看今天的第一个内容:绅权是什么。

既然谈绅权,那就要先来了解下,这份权力的持有者——“绅士”,到底是什么意思。费孝通认为,绅士这个词的含义,不是一成不变的,需要根据时代的变化而变化,不同的时代,绅士扮演的社会角色不同,所承担的责任和义务也不同。

他在书中为我们划分了一条清晰的分界线,那就是中国第一位皇帝秦始皇。在秦始皇统一六国、建立大秦王朝以前,绅士,就是我们经常会在古装电视剧里听到的一个称呼士大夫。这些人既参与治理国家,同时也是文学艺术等多方面中国传统文化发展的推动者。那么在秦始皇建立秦王朝以后,一直到中国最后一个王朝清朝,中国的社会制度发生了一定的变化,士大夫这个阶层也不再存在,此时的绅士变成了另外几个角色,比如退休的官僚、没有做官的举人以及和官僚亲近的人。仔细看会发现,这三个角色都和一个词紧密相连,那就是官僚。这就告诉我们,在朝为官的人,不能称之为绅士,要么是曾经做过官,后来不干了的,要么是参加科举考试得了前几名但没有去做官的,要么是和在朝为官的人关系十分亲密的,以上这几种人才是这一阶段绅士的真正含义。

对于费孝通先生对绅士的解释,本书的另一位作者吴晗十分认可。他以中国近代思想家、政治家、文学家梁启超为例,更直观地去解释绅士的含义:梁启超虽然没有做过官,但他是清朝光绪年间的举人。随着社会新思潮的发展,梁启超创办学堂、报社,多次和当时的官府直接打交道,和一些官员的私交非常好。在刚才谈到的三个角色中,梁启超占据了其中没有做官的举人以及和官僚亲近的人两个角色,所以他是名副其实的绅士。

理解了绅士的意思,我们再来看看,想要成为一名绅士,都要具备哪些基本素质?

书中为我们介绍了六条初审条件:第一,要有一个辉煌的过去,简单来说,就是这个人的家族名声要十分的好,声名远扬,并且家族庞大、实力雄厚、代代相传,在这个地区很有影响力;第二,还要看这个人的整个家族对地方的贡献,凡是有大规模善行义举、造福乡里的,都可以成为评选绅士的条件和动力;第三,一定是要曾经做过官,或者告老还乡或者隐退的,最起码是要参加过科举考试并获得过名次的,这样的人,普遍人脉关系比较广,不仅在朝廷上有话语权,回到乡间也可以很快树立起威望;第四,家产要厚、土地要多,不仅是为了自己生活舒适,也为把下一代培养成为未来的绅士建立起物质保障;第五,人缘要好,想要成为绅士,首先要广结善缘,没有人拥护,基本上不可能成为一方乡绅,所以,很多官僚还在位时,便积极去结交当地的大家族,就是为了铺垫自己告老还乡之后的美好生活;第六,年龄要达标,太年轻也不行,合适的年龄加上合适的资历,才相得益彰。

当以上六点全部具备之后,基本上就可以建立起一个绅士的威望了,但这六点想要都满足,其实是一个非常漫长的过程,时间是成为绅士最大的考验。

明白了绅士的意思,懂得了怎样才能成为一个绅士,下面我们就来看一下什么是绅权。从字面意义上来看,绅权无非就是讲绅士所掌握的权力,显然,这个说法是有些片面的,我们刚才有提到,不同时期的绅士,身上所肩负的责任是不同的,那么对绅权的理解,我们不妨继续根据费孝通先生划定的那条分界线去分析。

在秦始皇嬴政建立秦王朝以前,中国没有皇帝,一个国家的君主,一般称为大王,治理国家的权力并不完全得掌握在这位大王的手中,这时的国家阶层,就像一个金字塔,大王下边还有当时的贵族,贵族下边还有各个诸侯,诸侯下边还有公爵,社会等级一级一级向下划分,最后划分到国家阶层的底端:士大夫。虽然职位不高,但是他们也掌握着一部分权利,能够参与到日常管理国家的事务中去,他们的身份也就是我们常在历史书中看到的一个名词:“统治阶级”。

但在秦王朝建立以后,社会制度发生了转变,大王这个称呼消失了,皇帝出现了。为了独享大权、彰显自己的特殊性,皇帝就有些丧心病狂地把所有权力都据为己有,皇帝的话就是圣旨,除了皇帝以外的所有人,只有义务,没有权力。之前被层层划分的统治阶级,变成了皇帝的打工仔,鞍前马后地伺候着皇帝。有人会说,为什么古装电视剧里,一些官员也掌握着百姓的生杀大权,这不也还有权力吗?其实不然,这些官员只是皇帝权力的传达者,因为法律也是皇上制定的。在皇帝“一家独大”的统治下,曾经风光一时的士大夫们,就此不再享有统制的权力,甚至连称呼也被剥夺了,绅权开始萎缩,吴晗先生用三个词,完美地诠释了绅权的这种变化,即:共存、共治和奴役。

共存很好理解,在秦王朝建立以前,君王、各个公爵以及国家阶级最底层的士大夫们,所有这些人都是统治阶级,只是大家手中掌握的权力有大小之分,官位高些权力就大一点,反之则小一点。

而共治要分为两个方面来说,一个是和在任的官僚共治,一个是和皇帝共治。这一部分就是针对秦王朝建立之后,一直到清朝这一时期来说的。谁和在任的官僚共治,其实就是绅士!吴晗先生提到了一句话:贪污是官僚的第一属性。所以,这些退了休,但又觉得不甘心,或者是尚未做官但却对填饱自己口袋十分向往的绅士,便开始了与在任地方官的合作之旅。说是共同治理,其实就是共同压榨、剥削当地普通的百姓。而在任的官僚们,也是非常乐意这种事情发生,因为共享财富总要好过独守清贫,并且若能和当地有势力的绅士结交,对自己退休之后的生活也是很有益处的。诸如“官绅相护”之类的词语也就从那时候,通过官僚、绅士们的实际行动而流传下来的。

和皇帝共治,其实就是绅权在加速贬值的一个过程,因为他们的所有权力,全部都要仰仗最高统治者的恩赐,绅士们在得知自身的处境越来越无足轻重之后,内心对统治阶级产生了极大的恐惧,生怕一句话说错,脑袋就搬了家。进而在最后变成了一群俯首帖耳、顺从圣意的奴才。想要与皇帝共治的前提,就是必须要先成为皇帝的打工仔,途径就是参加科举考试。如果一个人很幸运,考试顺利,被皇帝封了一个官位,那么他就可以被雇用,帮助皇帝治理天下。聪明的官僚都会和皇帝保持一定的距离,毕竟伴君如伴虎,太出挑一定会招来灾难,于是,战战兢兢、辛辛苦苦地熬呀熬,熬到告老还乡或者卸任,那么属于他们的好日子就来啦。

吴晗认为,其实大多数通过科考在朝为官的人,对这顶乌纱帽的期盼并不如大家想象中那么强烈,更多人在意的是历尽千辛万苦后,自己所能尝到的一点甜头。而这点甜头对当时的绅士们来说,真的是太甜了。书中以明朝时期的绅士们所享有的特权为例,向我们解释为什么这么多人,拼了命也要拥有这样一个身份:首先,免除劳役,古时候有各种国家强制百姓所服的劳役,比如兵役等等,但拥有了绅士身份的人,不需要服任何劳役,连带着他的父亲、兄弟都享有这种特权;其次,豁免田赋。田赋,就是给土地交的税金,成为绅士后,是可以少交甚至是不交田赋的,在位时的官阶越高,退休后免除的金额就越多;第三,出门排场大,绅士们不管去哪儿,哪怕只是去吃杯喜酒,出门也要有专人引路、坐轿子,宴会上也要坐在尊贵的位置上;第四,可以养奴婢,平民百姓家里是不可以养的,一旦发现,要重打一百大板,但是,绅士是可以养的,而且没有人数限制,等等。

以上这几点,只是明朝绅士们所享有的一部分合法权力,而在法律之外,一些绅士还享有着更多的特权,他们封山占水、胡作非为,甚至能够把持官府、鱼肉乡里,进而成为一方的土豪劣绅,这种为了满足自己私欲,而不断扩大权力的行为,成为了当时普通百姓心中的噩梦。

以上就是今天为您讲述的第一个内容:什么是绅权。我们来总结一下:想要了解绅权的第一步,是要搞懂绅士的含义。费孝通先生以秦始皇嬴政建立秦王朝作为分界线,在秦王朝建立以前,绅士就是士大夫,在嬴政建立秦王朝以后,一直到清朝,绅士伴随着国家性质的转变,有了新的名称,叫做退休的官僚、没有做官的举人和官僚亲近的人。想要成为绅士,需要满足如家世显赫等六点要求。成为了绅士之后,所享有的权力,同样以嬴政建立秦王朝作为分界线,在此之前,绅士们是统治阶层,享有共同治理国家的权力,在此之后,绅权不断衰退,吴晗将绅权的逐渐衰退分为三个阶段:共存、共治和奴役。虽然社会地位下降,但绅士们还是享有很多特权,甚至有些特权还凌驾于律法之上,给普通人的生活带来灾难。

谈完了绅权,我们再来看一下今天的第二个内容:皇权是什么?

我们刚才谈到绅权时说,不能从字面意思去直接解释这个词,会显得有些片面,这是因为绅权是被皇权所赋予的,尤其是在秦王朝建立以后,皇帝最高统治者的地位被确立。但皇权是可以被直面理解的,简单来说,皇权就是皇帝所拥有的至高无上并且独一无二的权力。

想要拥有皇权,并不容易,比拥有绅权要难上一百倍也不止。秦王朝建立以前的皇权是按照血统和出身来分配的,比如一个人没生在帝王家,哪怕是旷世奇才,也只能做一个普通的老百姓,或者一辈子努力向绅士阶层靠拢。而在秦王朝建立之后,血统和出身就不再重要了,人人都有机会做皇帝,比如汉高祖刘邦,是低级官员出身,明朝开国皇帝朱元璋,是贫苦百姓出身等等。皇权变成了一个巨大的蛋糕,众多野心家争夺得你死我活。西楚霸王项羽在起义时曾高呼“彼可取而代之”,就是说我完全有能力把皇位夺过来,从而取代现任的皇帝。中国从来没有哪一个王朝的产生,是和平演变而来的,所以,书中多次提到一个词叫做马上得之,其实说的就是骑马征战、厮杀,最终九死一生活下来的那个人,便拥有了这至高无上的皇权。

吴晗先生认为,皇权的本质是治权,治理国家的权力,而这种形式的治权是凭借暴力征战所拥有的,也是给人民带来迫害程度最深、阻碍社会进步最久的一种权力。他的这个说法,主要是针对秦王朝建立以后的各个王朝。

皇权既然是九死一生才得来的,那么这份权力的珍贵程度是任何事情都比不了的,当然要独享,不仅要独享,而且想做什么就做什么。我们在后来会经常提到一个词,叫做独裁,独自裁定,其实说的就是这个意思。皇权是真正意义上的自己治理,谁都不能横加干涉,别说分享,哪怕是一点点的建议都不可以提。

书中有一个惨烈的例子:北宋王朝的江山是太祖皇帝赵匡胤打下来的,赵匡胤的弟弟赵光义,当年跟着兄长南征北战,也算是立下了汗马功劳,赵匡胤死后,赵光义继承了皇位。后来赵匡胤的长子德昭打了场胜仗,建议皇上给予一些赏赐,没想到,仅仅只是一个建议,却惹恼了赵光义,他脸色一变,斥责德昭说:“现在我还是皇帝,等以后你当了皇帝,爱怎么赏就怎么赏!”因为这句话,德昭不得不自杀谢罪。赵光义对皇权的占有欲已经超越了任何情感,哪怕德昭是自己的亲侄子,但是,挑战我作为一个皇帝的权威,是绝对不可以饶恕的。

在中国几千年封建社会的漫长发展中,残害自己手足至亲的皇帝,大有人在。为什么这些皇帝宁愿去雇用一批通过科考选拔但和自己非亲非故的人,去协助自己治理国家,都不愿意让自己的血缘至亲帮忙呢?答案很简单,无论是在任的官僚还是卸任后的绅士,他们都是被皇权所驱使奴役的,他们的利益与皇权一致,他们所享有的一切,都有赖于皇帝的恩赐,他们就是皇权的爪牙;而血缘至亲则不同,一旦和他们一同治理,其实就是自己所独享的皇权被分割了,这是最高统治者最抗拒、也最不能接受的一件事。

皇权如此蛮横、专制,有没有什么力量是能够约束皇权的呢?费孝通先生曾经提出过“两道防线说”,第一道,是无为政治,让皇上有权而无能。也就是说,作为皇帝,你只管接受祖宗传下来的教条,按部就班就可以了,不用再想搞一些劳民伤财的事情;第二道,是让绅权冲在前面,用来限制皇权,也就是绅士为民请愿,从而迫使皇帝约束自己的一些不合理的行为。但吴晗先生对此有不同的看法,先说第二点,本身官、绅就是相护的,而且他们手中的权力也有赖于皇帝,所以出现为民请愿这种极有可能招来杀身之祸的事情,概率很低。再来看第一点,如果是站在无为政治的角度,现任皇帝老老实实遵循祖宗传下来的方法治理国家,不求有功,但求无过,也还可行。但,怎么可能?他是皇帝,手中掌控着至高无上的权力,当然是要为所欲为的,只要他心有所想,根本不会顾及所谓的祖训,不然拥有这个权力又有什么意义呢?

明朝时,年轻的明武宗想要南巡,就是去南方游山玩水一番,结果大臣们在外边跪倒了一片,说是祖上没人去过,您也不能去。哭的闹的、撞墙的都有,明武宗发了火,挨个赏了一顿板子,高高兴兴南巡去了,可见这无为政治也并没有起到十分良好的作用。有人又提到了“天灾说”,那皇帝就更不会放在心上了,真的违背了祖训,上天发怒,发场洪水、来次地震之类的,只需要大赦天下,释放一批犯人就足够弥补这场灾难带来的伤害了。所以,在秦王朝建立以后的皇权,是无法被约束的。

以上就是今天为您讲述的第二个内容:什么是皇权?我们来总结一下:吴晗先生认为,皇权本质上就是治权,治理国家的权力,而这种形式的治权,是给人民带来迫害程度最深、阻碍社会进步最久的一种权力。并且,皇权具有独裁性,皇帝本身不会和自己的亲人去分享权力,他会选择雇用一大批和他利益一致的官僚绅士,帮助他治理国家。面对这种情况,费孝通提出用无为政治的方法来约束皇权。吴晗先生在经过论证后,认为这种方法并不可行,在秦王朝建立以后的封建社会,皇权的独裁性会一直延续下去。

最后,我们一起来谈谈第三个内容,皇权和绅权究竟有着怎样的关系?

皇权与绅权的关系,其实就是最高统治者和代表着地主阶级、中产阶级利益的绅士们之间的关系。伴随着社会的发展,尤其是在清朝末年,大量西方启蒙先进思想涌入中国之后,二者的关系也在发生着不断的变化。费孝通先生和本书的另一位作者胡庆钧先生,分别就处在封建社会前期和末期的皇权与绅权的关系,进行了对比分析。

先说前期,此时的皇权与绅权相互依存,但尊卑有别,这主要还是指在皇权具有至高无上特殊性的时期。从利益角度出发,绅士们当然会誓死捍卫自己所享有的特权,而这份特权的颁布者就是皇帝,只有皇帝手中的权力才能保障他们作为绅士的权力,所以,绅士们不会去改变现有的社会制度,避免自己不劳而获的如意算盘打空,他们愿意成为皇权的爪牙,只要能达到自己的目的,哪怕伴君如伴虎,也一定要在官场摸爬滚打几年,最后能够顺利告老还乡。

费孝通用东晋著名诗人陶渊明作为例子,他认可陶渊明的清高和独到的品格。但是,从皇权与绅权这个角度来看,他并不认为陶渊明最后辞官还乡是他清高品格的体现。如果说他真的看不起官职要愤然辞职的话,那为什么不早些辞,而后归隐田园去过他描述的农夫生活,何必非要在做了一系列微不足道的小官、折腾了好些时日之后,才辞官呢?从这个角度来看,“先为官再隐退”和直接奔向田间当农夫,陶渊明更青睐前者。为官有风险,这个问题我们之前已经多次谈到,但是能够在独裁的大一统社会里达到“一人为官,鸡犬安宁”的这样一种局面,冒点儿险也值得。传统大家族采用了一种看起来非常团结的方法——全族人合力供给有一个人去求学,参加科举考试,一旦这个人科考成功,谋得一官半职,那整个家族就都有福了。明朝末年著名的思想家顾炎武的家族就是这样做的,为了自身的安全,虽然他从事了一些对抗清朝的秘密工作,但还是把自己的外甥培养出来,去侍奉清廷的皇帝。

为官这几年要时时刻刻警惕做人,这里就是显示出尊卑的地方来:皇权是独裁专制的,皇权与绅权虽然利益方向一致,但只是雇佣关系,你可以在我的关照下享有特权,但绝对不能得寸进尺,向我挑衅。《红楼梦》中,贾府最后被抄家就是一个鲜明的例子,因为侄媳妇在宫里收受贿赂,皇帝认为这是藐视了他作为一个皇帝的权力和威严,最终,整个贾府落得家破人亡的下场。

再说后期,处在封建社会末期的绅权与皇权,主要是指从康熙一直到民国时期,社会产生了一定的矛盾,再加上西方列强的入侵,使皇权岌岌可危,变得不再那么至高无上。绅士们也都不是傻子,面对此情此景,能够最大限度地保存自己的有生力量,搜刮民财,才是正确的选择。但表面上,又不好因为私利跟皇权发生直接冲突,毕竟想要拔除几位地方乡绅,皇权还是可以做得到的。于是,在这种情况下,一个建立在两者之间用以斡旋的“保甲制度”就再次被请上了历史的舞台。说再次是因为保甲制度最早产生于宋朝,是宰相王安石在变法过程中提出的一种户籍管理制度,以每户家庭为单位,十户人家为一甲,设立甲长,十甲为一保,设立保长。保长作为这种扭曲事物的代表,总是时刻处在两难的境地,因为在他的前后方,分别站立着上级政府和地方绅士。上级政府,是皇权的代表,那么绅士自然就是地方绅权的代表。

清朝末年,推行民主改革期间,两者总会因为利益冲突而不断产生摩擦,保长就是在这种摩擦中生存、工作的。一方面必须遵循皇权所下达的指令,另一方面也要顾及绅士们的利益。需要注意的是,担任保长的人,大多是资质平平、没有接受过任何教育的农民,绅士们是看不上这个所谓的芝麻官的,胡庆钧先生给保长取了一个十分契合他处境的名字,叫做苦难的儿子。让这种在当时不被尊敬、不受重视的人来推行关系到国计民生的“政策”,妄图使民主革命成功,这怎么可能?保甲制度成为了封建社会与民主制度斗争的笑话,而保长也成为了皇权与绅权斗争的牺牲品。从大一统社会,天子、士大夫都有权力,分而治理国家,到皇权至高无上,绅士变成了奴才,再到最后封建社会濒临解体,绅权要与皇权在某种程度上分庭抗礼,互相保存有生力量,不知这该是皇权逐渐沦丧的悲哀,还是绅士的一种畸形的“崛起”。

这就是今天为您讲述的第三个内容:皇权与绅权的关系。费孝通和胡庆钧就处在封建社会前期和末期的皇权与绅权的关系进行了对比分析:在前期,皇权与绅权相互依存,但尊卑有别,皇权需要绅权来协助自己治理国家,但不容许绅权向皇权挑衅;而到了后期,社会矛盾的不断出现,尤其是在西方列强入侵之后,皇权的地位受到了更大的动摇,在这种情况下,一种连接皇权与绅权的新群体、新关系就出现了,胡庆钧以保甲制度作为例子,揭示了皇权与绅权的斗争所产生的时代悲剧。

我们再来系统地总结一下今天为您讲过的内容,社会学家眼中的皇权和绅权分别是什么,它们之间究竟有着怎样的关系?

首先,什么是绅权。想要了解绅权的第一步,是要搞懂绅士的含义。费孝通先生以秦始皇嬴政建立秦王朝作为分界线,在秦王朝建立以前,绅士就是士大夫,在嬴政建立秦王朝以后,绅士伴随着国家性质的转变,有了新的名称,叫做退休的官僚、没有做官的举人以及和官僚亲近的人。想要成为绅士,需要满足家世显赫等六点要求。在成为了绅士之后,所享有的权力,同样以嬴政建立秦王朝作为分界线,在此之前,绅士们是统治阶层,享有共同治理国家的权力,在此之后,绅权衰退,吴晗将这种绅权的衰退分为三个阶段:共存、共治和奴役。虽然社会地位下降,但绅士们本身还是享有很多特权,甚至有些特权还凌驾于律法之上。

其次,什么是皇权。吴晗认为,皇权本质上就是治权,治理国家的权力,而这种形式的治权,是给人民带来迫害程度最深、阻碍社会进步最久的一种权力。皇权具有独裁性,皇帝本身不会和自己的亲人分享权力,他会选择雇用一大批和他利益一致的官僚绅士,帮助他治理国家。而面对这种情况,费孝通提出用无为政治的方法来约束皇权,吴晗在经过论证后,认为这种方法并不可行,在秦王朝建立以后,皇权的独裁性会愈演愈烈。

最后,皇权与绅权之间的相互关系。费孝通和胡庆钧就处在封建社会前期和末期的皇权与绅权的关系进行了对比分析:在前期,皇权与绅权相互依存,但尊卑有别,皇权需要绅权来协助自己治理国家,但不容许绅权向皇权挑衅;到了后期,西方列强入侵,社会矛盾激化,皇权的地位受到了动摇,此时,一种连接皇权与绅权的新群体、新关系就出现了,胡庆钧以保甲制度作为例子,揭示了皇权与绅权的斗争所产生的时代悲剧。

其实,无论是皇权还是绅权,回到费孝通先生在最初说过的那句话:我们,只是在探讨一种社会关系。这些执着严谨的社会学家,想要通过了解一种社会结构,探讨一种社会关系,从而为当时中国的发展,探寻到一条更好的出路。

撰稿:李想 脑图:摩西 转述:江宁

划重点

1.秦朝之前,绅士是治理国家的统治阶层;秦朝之后,绅权的衰退分三个阶段:共存、共治和奴役。

2.皇权本质上是治权,具有独裁性。用无为政治的方法来约束皇权,并不可行。

3.皇权与绅权的关系:前期相互依存,但尊卑有别;后期出现新群体和新关系,如保甲制度。