《甲申前夜·大晦》 刘鹤解读

《甲申前夜·大晦》| 刘鹤解读.mp3

你好,欢迎每天听本书,我是作家,历史学研究者刘鹤。今天要为你解读的书,是我最新出版的历史题材的虚构小说《甲申前夜·大晦》。

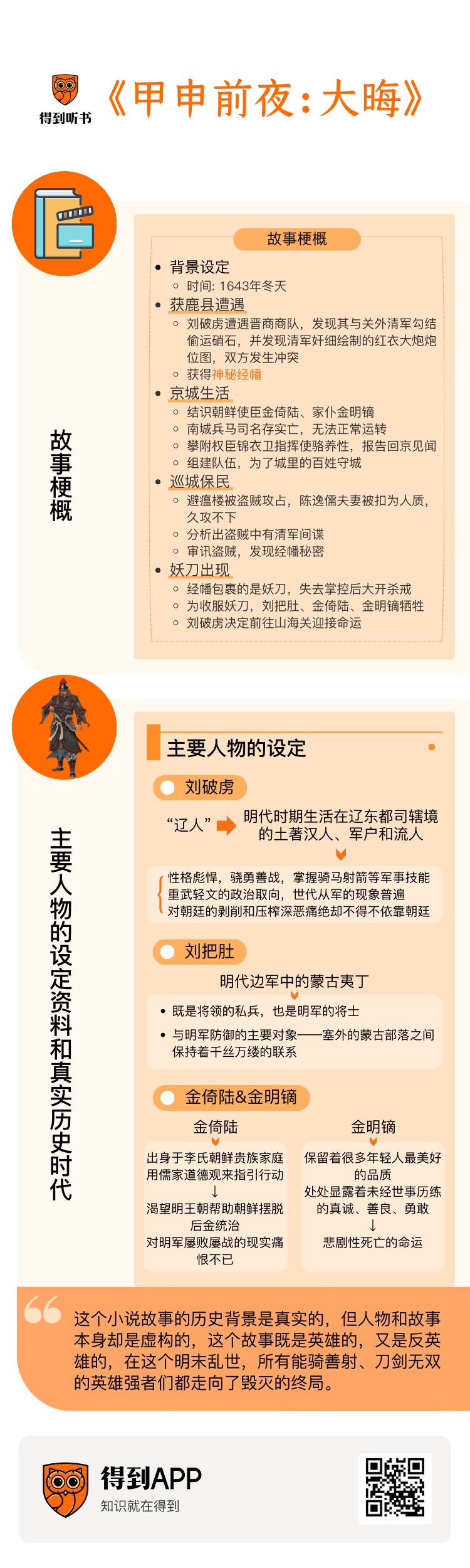

《甲申前夜:大晦》,是一部以明末乱世为背景的历史虚构小说。故事发生在1643年,也就是崇祯十六年的冬天,两位主人公,分别是明朝辽东边军下级军官刘破虏,以及他的蒙古家丁刘把肚。他们在前一年的松锦战役中死里逃生,随后渡海逃回胶东半岛,并辗转返回京师。

在这个天灾、大疫,战乱同时降临的寒冬里,刘破虏二人在沿途遭遇了一系列黑暗、血腥、残酷、诡异的故事。

这本小说,原本的名字是“大晦日”。在中国古代历法中,“晦日”指每个月的最后一天,这一天是月亮运行一周的最后时刻,相应的,每年的最后一天称之为“尾晦”或“大晦”,“大晦”就是除夕。“大晦”为一岁中的晦气凝结之日,也是一年中的至暗时刻,人们通过不眠不休,彻夜点燃灯火,来对抗这种黑暗,这就叫“守岁”。

用《大晦》来命名这部小说,固然因为小说中最重要的两个情节都发生在1643年的最终一日,大晦这一天。更重要的是,“大晦”和明王朝的正式国号“大明”构成了一对巧妙的双关语。熟悉历史的朋友可能都知道,在这个故事终结后不到四个月,明朝就宣告灭亡,最终未能熬过自己的至暗时刻,这也是明王朝经历的最后一个“大晦”。这巧妙的一语双关和其中的宿命感,让我最终选定了《大晦》作为书名。

这个故事,是我2022年写作完成的。当时适逢新冠疫情,所以我有充分的时间居家写作,于是我整理了之前发表过的一系列明末题材的历史文章,又完成了一些新的历史论文,打算完成一本关于甲申国变,也就是明清两朝更替的史论集,这本书最终宣告完成,我把它定名为《天亡之秋》。

明王朝覆灭时,那种绝望的、令人窒息的局面和氛围,即使在习惯了治乱兴衰历史周期规律的现代人看来,也绝对是中国古代历史中的至暗时刻。因此,长期阅读这一主题的历史文献,使我难以自拔,也带来了一种相当黑暗的、压抑的情绪,我无时无刻不在思考这个由大灾、大疫和大战构成的时刻,于是我产生了要在这个至暗时刻里,凭空制造出一道光的想法。

所以,我大胆地进入了一个从未涉足过的领域——长篇历史小说。我照例每天早上阅读文献和资料,每天下午写《天亡之秋》,而当阅读和写作带来的情绪在每天晚上积累到最高峰时,我就开始创作小说,直至深夜;也就是说,我实际上同时完成了主题相同,但体裁完全不同的两本书,一本是《天亡之秋》,一本就是我今天要为你介绍的《甲申前夜:大晦》。这种并行写作的好处是,虽然《甲申前夜:大晦》是一个情节虚构的故事,但其中的历史大背景、具体事件,以及各类器物细节都是有真实依据和出处的。

接下来,我就分两部分,为你介绍我这本历史小说。首先,我们来看看,《甲申前夜:大晦》,到底讲述了一个怎样的故事。随后,在第二部分中,我再来从本书中的主角和情节延展出去,来讲讲明末乱世以及明清战争中,那些真实的历史故事和人物。

1643年的冬天,华北大地笼罩在一片荒凉和肃杀中,隶属京城南城兵马司的军官,副指挥刘破虏和蒙古家丁刘把肚,正走在从山西办差完毕,返京的路上。他们一面不断与小股闯军、流寇厮杀,一边目睹了在疫病和战乱交替袭来的乱世中,民众或辗转流亡,或染病而死的惨状。

走到北直隶真定府附近的获鹿县时,刘破虏遇到了一支前往关外的山西晋商商队。眼尖的刘破虏察觉到,这支商队与关外清军勾结,在偷运重要军备物资,制造火药的硝石。而对方,也察觉了刘破虏两人的身份,于是,一场厮杀不可避免。在交手后,刘破虏更是发现,这些清军奸细,居然偷偷绘制了京城城墙上,红衣大炮的炮位分布图,并试图把它送出关外,献给皇太极。诡异的是,刘破虏还在偷袭自己的杀手身上,得到了一幅神秘的经幡,而为了争夺这幅看似无足轻重的经幡,这支商队居然又继续派出杀手,前来袭击二人。这一切,使得刘破虏意识到,对方的身上,肯定隐藏着一个更深也更大的阴谋,而其中的奥秘,肯定与这幅诡异的经幡有关。

随后,历尽千辛万苦的刘破虏和把肚,最终抵达了风雨飘摇的京城。在德胜门内,刘破虏和把肚邂逅了两个射箭卖艺的朝鲜人。他们一身朝鲜武官的打扮。自持射术高明的把肚不信邪,下场比试,居然落败。原来,他们是滞留京城的朝鲜使臣金倚陆和家仆金明镝,而倚陆的父亲金应河,则是朝鲜军中的勇将,曾在萨尔浒之战中和明军并肩作战,战死于沙场。于是,四人一见如故,结为好友。

第二天,刘破虏前往南城兵马司复命,此时的兵马司,和整个京城的大部分官衙一样,已经是名存实亡,无法履行职能,正常运转。为了在大厦将倾的乱局中,尽一份自己的职守,刘破虏在无奈之下,攀附了当时的权臣、锦衣卫指挥使骆养性。他向骆养性报告了回京路上的见闻,以及晋商勾结清军,偷运硝石,侦察京城防御的情报。

在骆养性的支持下,刘破虏征召了一支几十人的队伍,发了军饷,给了装备。刘把肚不理解刘破虏的执念,问他,天下局势已经不可收拾,京城也已经维持不下去,过不了几天,不是李自成的闯军,就是关外的清军,就会入京。但是刘破虏说,自己知道最终的崩溃即将来临,但自己不是在为行将就木的大明守城,而是为了这城里的百姓守城;自己跟随着辽东明军,十几年来,一退再退,从关外退到关内,实在是不想再退了。这一番大道理,刘把肚虽然听不大懂,但也下了决心,和刘破虏在一起,并肩作战。

立志巡城保民的刘破虏,刚刚站稳脚跟,就遇到了一起诡异事件:朝中重臣,内阁大学士陈演,有个儿子陈逸儒。陈逸儒为了隔离瘟疫,保住家财,在南城私自修了一座高楼,叫“避瘟楼”;结果,避瘟楼被一伙盗贼攻占,陈逸儒夫妻等人也被扣为人质,京城里的明军几次试图攻楼,但因为避瘟楼易守难攻,且盗贼武功高强,导致无功而返。刘破虏分析说,表面上这是一伙为钱财而来的盗贼,但实际上他们中间,有来自关外清军的间谍,并另有所图。

随后,更多的情报印证了刘破虏的判断,他们生擒了一个来自“避瘟楼”,跟踪自己的盗贼。经过审讯,刘破虏发现,原来这伙所谓的盗贼,正是来自他们在真定府附近遇到的晋商商队,其中还有彪悍的关外清军武士。更诡异的是,他们每天晚上还要定时出动,把一件用白布裹住的神秘东西,插在京城的不同地点,而这白布的形制,和刘破虏缴获的那块白色经幡一模一样。

很快,刘破虏在西洋传教士葛瑞亚的帮助下,用火炮轰开了“避瘟楼”的大门,率领金倚陆等人,用奇袭的方式消灭了敌人。然而,更恐怖的事情发生了,原来,那件用白色经幡裹住的神秘东西,是一口来自日本,充满了怨念和魔力的“妖刀”。这口刀,是六十年前,由日本著名铸刀匠波平锻造而成,清军间谍把它偷运入京,就是要在京城制造死亡与恐慌;在失去掌控后,妖刀开始在京城的夜晚中大开杀戒。最终,刘把肚、金倚陆和金明镝都在收服妖刀的战斗中献出了生命,而孑然一身了无牵挂的刘破虏,又重新踏上了前往山海关的路途,去迎接自己选择的命运。

好了,说完了这本《甲申前夜:大晦》的故事梗概,接下来我就想为大家介绍一下,在本书中出场的主要人物的设定资料,也讲一下这个故事所处的真实历史时代。虽然这些人物都是虚拟的,但他们的身份与历史背景,却都是真实存在的。我感觉,这样制造出来的人物,他们的故事和遭遇,会显得更加可信,打动人心。

首先,来看看主人公刘破虏。他是一个“辽人”,这里的辽,是辽东地区的简称。明代的“辽东”地区,泛指山海关以外直至外兴安岭的广大地区,在地理概念上,和今天我们所说的“东北地区”,大致重合。这一区域的战略位置十分重要,因此明朝在这一区域的统治更侧重于其军事价值。

而在当时,生活在辽东的“辽人”,是明清之际一个非常特别的群体。“辽人”在明代特指生活在辽东都司辖境的土著汉人、军户和流人。“辽人”这个名称对大明朝廷来说很微妙,既突出了他们居住的“辽东地区”,又把辽人和山海关内普通的“百姓”或“汉人”区分开来,显示出这一群体的不同之处。

辽东地区寒冷的天气,广袤的土地赋予了明代辽人豪爽、粗犷的性格特点。多民族杂居的格局让他们逐渐吸收了塞外骑马、渔猎民族的生活习俗、价值观念与心理特点,形成了一个特征鲜明的独特群体。明代卫所制之下的军事化生活,让辽人普遍“性悍善骑射”,也就是性格彪悍,骁勇善战,掌握了骑马射箭等军事技能;再加上周边的蒙古、女真势力经常侵袭辽东,迫使辽人连年与之作战,这也形成了辽人重武轻文的政治取向,将当兵视为一种“祖业”,世代从军的现象非常普遍。也正因为如此,重武轻文,世代以从军为业的辽人群体,在明朝中后期军人地位一落千丈的政治环境下,与朝廷形成了一种非常复杂而微妙的关系:一方面,朝廷要借助这些能骑善射的“边疆人”来抵御蒙古和女真的侵袭。另一方面,朝廷又忌惮于他们所掌握的武力和深受蒙古女真影响,彪悍粗犷的性格,因此在政治上提防他们,在文化上歧视他们。

同时,辽人一方面对朝廷的剥削和压榨深恶痛绝,另一方面又因为时刻面对蒙古和女真的侵袭,不得不完全地依靠和服从于朝廷。双方这种既存在深重矛盾,又彼此依存的复杂关系从明中后期一直持续到明朝灭亡。

本书主人公刘破虏,就是一个典型的辽人。他的名字“破虏”来自明朝九边防御体系中大名鼎鼎的“破虏五堡”,嘉靖二十二年,大同镇总兵周尚文主持修建了破虏、灭虏、威虏、宁虏、靖虏五座城堡。“破虏”这个名字一方面揭示了主人公出身边疆军人世家的履历,另一方面也暗喻着明末边疆日渐沦陷,昔日的边患开始日益深入核心的危局之下,广大中下级军官渴望击败敌人,保家卫国的迫切心情。

刘破虏的父亲刘落河,隶属当时明朝辽东军事集团中的祖家军事集团。祖家军事集团的开创者祖承训本身是将门之后,也是李成梁军事集团的一员,在防御蒙古、女真以及平定壬辰倭乱的战争中,逐渐崭露头角并立下战功,逐渐扩充自己的势力,形成了祖家军事集团。在萨尔浒战役后,随着李成梁军事集团的逐渐败落,与之有着密切关系的祖家军事集团开始逐渐承担起抵御后金的重任,祖家军事集团中的祖大寿、祖大弼等杰出将领开始崛起,成为后金占据整个辽东的重大阻碍。

1631年,也就是崇祯四年,皇太极为夺取辽西走廊上的重要据点大凌河,同时也为了一举消灭阻碍其扩张的祖家军事集团,发动了大凌河之战,主人公刘破虏追随父亲刘落河,参加了这一场血战。在大凌河之战中,拥有大批火炮的清军采取了围城打援的作战方针,粉碎了明军的反击,刘落河就在此战中壮烈殉国,而刘破虏在城破之后没有选择降清,而是辗转逃回锦州,继续跟随外号“祖二疯子”的明军猛将祖大弼,继续坚守残破的关宁锦防线。

1641年,皇太极为打破明军的关宁锦防线,开始围困锦州,明朝集结九边可战之兵共十三万救援锦州,松锦战役爆发,最终明军大败,刘破虏部众死伤殆尽,被清军包围于笔架山一带海边,幸亏手下的蒙古家丁把肚舍命相救,跳海逃生。两人历尽千辛万苦,渡海漂流至胶东半岛,辗转回到京师。此时,山海关外全境沦陷,刘破虏心灰意冷,花钱买了个南城兵马司副指挥的官职苟且度日,最终,引出了本书中这一段惊心动魄的故事。

说完了刘破虏,再来看看他的好兄弟,蒙古家丁把肚。像把肚这样的蒙古夷丁,在真实的历史上,确实广泛活跃在明代边军之中。在明朝中期军事体系衰败,军队战斗力严重下降的历史背景下,明军的战斗方式也发生了变化,统兵将领越来越依靠自己豢养的精锐家丁,而能骑善射的蒙古夷丁,在军队中的地位日益重要。

刘把肚并不姓刘,把肚是汉人对蒙古语名字“巴图”或“巴特儿”的讹音,按照辽东明军的规则,家丁要跟随主将的姓氏来命名,于是就形成了刘把肚,这个混合式的姓名。把肚来自蒙古察汗部,也就是察哈尔人。在我的设定中,把肚家族也是世代为明军当兵的蒙古军人,比如把肚的父亲就在1619年的萨尔浒战役中,为明军将领杜松担任向导。

明代边军中的蒙古夷丁一直以来都扮演着非常微妙的角色,一方面他们既是将领的私兵,也是明军的将士;另外一方面,他们与明军防御的主要对象,塞外的蒙古部落,往往又保持着千丝万缕的联系。因此九边明军对蒙古各部的战与和,在一定程度上都要仰赖这些蒙古夷丁。

在后金势力崛起之后,相互之间打打停停两百余年的明蒙双方,在共同威胁下逐渐结成了战略同盟,但因为明朝崇祯皇帝和名义上的北元皇帝、察哈尔部首领林丹汗二人,都缺乏足够的政治智慧和战略眼光,导致同盟实际上未能发挥应有的作用,无法形成共同对抗后金政权的合力。相反,林丹汗在面对后金屡屡受挫后,反而想通过兼并其他蒙古部落和劫掠明朝,来弥补和恢复自身实力,反而导致了明朝的防范和仇视,以及蒙古的进一步分裂。最终,林丹汗的败亡,可以说让明王朝和蒙古两败俱伤,明朝借助林丹汗的力量打击后金的战略意图没有实现,蒙古各部落也成了一盘散沙,让本来已经岌岌可危的明代边防形势更加糟糕。

在林丹汗死后,蒙古作为一股重要的势力已经失去了独立地位,明、蒙、后金之间的战略形势从“三国志”变成了明朝和后金政权之间一对一的死斗。这也迫使剩余的蒙古势力必须作出“二选一”的抉择,这一时期的蒙古人也因此被称为“夹道之人”。

在这种情况下,残余的蒙古部落势力纷纷投向后金一方。而这些投向后金的蒙古部落,又成为招降明军中蒙古“夷丁”的桥梁。在明军接连遭遇军事失败损兵折将,且经济形势濒临崩溃,很难保证军队日常待遇的情况下,明军中蒙古夷丁的人数不但越来越少,忠诚度也日益受到怀疑。

相反,后金一方对这些能骑善射的蒙古武士,采取了恩威并用的招揽政策,对于前来归顺的蒙古武士,给予优渥的待遇,而对于忠于明朝的蒙古人,则毫不留情地赶尽杀绝。所以,松锦战役之后,曾经在辽东明军中占有重要地位的“夷丁”势力已经基本覆灭,只有极少数隶属于吴三桂部的蒙古夷丁,和明军一起坚守在宁远、山海关等孤城里。

而本书主人公之一的刘把肚,就是在这种“大势已去”的情况下,仍坚持留在明军中的蒙古夷丁,他不愿像大多数同胞一样投顺后金。这固然有身为察哈尔人、后金对自己有杀父之仇的因素,但更重要的是,在长期的戎马生涯中,他和刘破虏已经同生死,共进退了多年,这种在战场上形成的兄弟情谊,才是他不肯离开的根本原因。

最后,我们再来看看朝鲜人金倚陆和金明镝,他们的背景和情感则比较简单直接。

金倚陆,是萨尔浒战役中阵亡的朝鲜军左营将金应河之子,当时统治朝鲜的李氏王朝,在经历后金与清的两次大规模入侵后,被迫与明朝断绝宗藩关系,成为清朝的附庸。在这个过程中,主战派的大臣和将领或阵亡,或被逮捕处决,或被贬,在这种政治环境下,身为强硬派,坚持对后金主战的金倚陆在出使明朝的过程中,得知自己已经因为政治派系斗争而失势,所以只能被迫滞留异国,依靠明朝的施舍,和自己的族人金明镝艰难度日。

金倚陆和刘破虏相仿,都是出身于武将世家,又在青少年时代接受过传统的儒家教育,同时背负着国恨家仇;而不同之处在于,刘破虏少年从军,又生活在辽东这样一个多民族、多文化的边疆环境中,没有太多复杂的道德桎梏,他对明王朝的忠诚,更多的是出于朴素的忠义思想。而金倚陆,出身于李氏朝鲜贵族家庭,受到儒家思想教育的时间较长,影响较深,使得他始终都在用严格的儒家道德观来指引自己的行动。

不仅如此,明朝是大国,李氏朝鲜是小国,战略回旋的余地不可同日而语,明朝尽管失去了辽东,山海关内仍有大片江山;相比之下,李氏朝鲜经在几次战败后,国家就几乎完全沦陷。这使得金倚陆的情感更强烈也更极端,一方面,他渴望明王朝这个宗主国能够振兴颓势,帮助朝鲜摆脱后金统治,一方面又对明军屡战屡败的现实痛恨不已。这种狂热的执念构成了这个人物身上一系列激烈的矛盾和冲突,也预示着他的最终命运。

反过来说,金明镝则是一张纯净的白纸,作为庶子,他的名字“明镝”显示出他的父亲矛盾的心态,既希望他像鸣镝一样一鸣惊人,又对他的身份心存愧疚,用一个通假的“镝”字来弥补对他的亏欠。

金明镝的身上保留着很多年轻人最美好的品质,处处显露着未经世事历练的真诚、善良、勇敢,在这部腥风血雨的作品中,他显得格格不入。因此,他的死也令人最为惋惜,当然,这样的设定也最符合“悲剧就是把美好毁灭的过程给人看的艺术”这个定义。

好了,这本《甲申前夜:大晦》的故事梗概和历史背景,就为你介绍到这里。

我出生在边疆,也生活在边疆,边疆是我最熟悉的地方,也是我写作的永恒主题之一。《甲申前夜:大晦》的故事发生在明帝国的心脏——北京,但归根结底,它是一个关于边疆、边军和边民的故事。

刘破虏这个角色,是一个历史大变局时代的亲历者,亲眼看着大明帝国逐渐倾覆,危机从遥远的边疆慢慢向帝国统治的中心靠近。首先是因为衰弱,中心不得不舍弃了边疆,然后边疆席卷了中心,种种发生在边疆的悲剧,最终也发生在了明帝国的中心,京城。

在《大晦》之中,刘破虏一直在逃离着边疆,然而他逃到的每一个地方,都变成了边疆,最终他接受了自己的命运,毅然回归了边疆。与其说他是边疆的某种“象征”,倒不如说他就是边疆本身。

因为我个人对于武技和历史研究的双重爱好,让这本《甲申前夜:大晦》既有详细真实的时代背景,也有丰富的动作武斗场面,但它并不是一部典型的“武侠小说”或“历史小说”,恰恰相反,历史不可改变,武侠在此的作用不大。在我的这部小说里,在明末这个行将崩溃的暗黑时代,无论怎样的勇武和侠义之心,几乎都无济于事,无论怎样的神机妙算和先知先觉,结局都是如出一辙。几个倔强的人,各自坚持着自己所相信的东西,在崇祯十六年的冬天,被命运召唤到即将陷落的北京城里,把血肉和生命投入历史的洪流中,试图逆流而上,但最终,不仅没有能改变任何事,甚至没有卷起一个大的涟漪。所以,对“不可抗争之物”的抗争,是这个故事的主题,这个无法抗争之物表面上是那把滥杀无辜的妖刀,其实是明王朝在行将就木时,散发出的腐烂气息。

所以,这个小说故事的历史背景是真实的,但人物和故事本身却是虚构的。这个故事既是英雄的,又是反英雄的。在这个明末乱世,所有能骑善射、刀剑无双的英雄强者都走向了毁灭的终局。

看完本书,一些人会说,这个故事太黑暗,本身没有留下任何希望,不过我作为作者,是不能同意的。比如最终存活下来的,却是整个故事中最弱小的一个角色,刘破虏在京城的房东老沈的女儿,她既是一个女性,也是一个孩子,她是这个末世中最弱小,也是最难以存活下来的人。而我选择让她活下来,既是为了呼应“在黑洞中制造一束光”,这样一个写作初衷,也是为了给读者以更多的希望。那些在虚构的和真实的历史中,用生命与“不可相抗之物”抗争到底的人,本身就是那个吞噬一切的黑洞中,竭尽全力逃逸而出的一束微光。这光虽然没能逃脱注定的命运,但这转瞬即逝的光,却能给今天的读者,以光亮和力量。

以上就是这本书的精华内容。原书的电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.题名中的“大晦”既是指本书故事发生的时间,1643年的最后一天,也是暗指故事发生的时代背景,是大明王朝处于覆亡前夕的“至暗时刻”。面对命运,主人公不甘屈服,发起勇敢而徒劳的抗争,是悲剧叙事常用的主题之一。

2.虽然四位主人公是虚构人物,但他们的身份,辽东军官、蒙古夷丁和李氏朝鲜使臣,却是真实存在的,分别代表了明王朝乃至东北亚地区,被卷入明清战争的各方势力。明清战争不仅标志着中国历史上的一次重大的王朝更替,更是东亚国际体系与关系变化的重要分水岭。