《现代法国的起源》 青年维也纳解读

《现代法国的起源》| 青年维也纳解读

关于作者

本书作者泰纳(又译为丹纳)是19世纪后半期法国学术界的大师级人物。许多中国读者知道他,是因为著名翻译家傅雷先生翻译过他的《艺术哲学》。其实,他不仅是一位学院派文艺评论家,更是一位杰出的历史学家,是一个关心现实的公共知识分子。

关于本书

《现代法国的起源》共五卷,《旧制度》是第一卷,也是全书的精华。所谓“现代法国”,指的是1789年大革命以后的法国。这一卷书,讲的正是大革命前夜的法国。如果说托克维尔那本书像学院派的学术报告,那么这本《旧制度》则像社会全景实录,视野宽广、笔触生动。它宛如一个巨大的玻璃罩,大革命之前法国社会的各个角落、芸芸众生尽被囊括其中。

核心内容

本书告诉我们,法兰西王国统治阶层的特权地位来自于中世纪早期的特定历史背景,经过了历代国王对中央集权的强化,原本与地方保持着有机联系的贵族变成了国王宫廷中谄媚的附庸,既不用承担责任,又吃喝玩乐,一掷千金,实际上成了废物。特权阶级毫无必要的奢靡,使法国社会在最终崩溃之前就已经实质上解体了。饱食终日无所用心的贵族沙龙又滋养出了风雅俏皮但却脱离实际的文人,这些文人制造出的抽象而激进的理论对于上层社会来说是闲暇的谈资,而一旦被下层人的怒火点燃,便会引发了革命的洪流。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的是《现代法国的起源》第一卷《旧制度》。这本书的中文版大约40万字,我会用大约23分钟的时间,为你讲述书中精髓:法兰西王国,这个近代欧洲大陆国力最雄厚文化最繁荣的国家,在18世纪末突然爆发大革命,随之轰然崩溃的病根。

我们今天的世界,君主制国家越来越少,共和制早已成为主流。所谓的“共和”,就是指没有君主,没有特权阶层,主权在民。共和制为何能成为时代潮流?很大程度上就是因为法国大革命。这场革命爆发于1789年,高潮结束于1799年。它因法兰西王国深重的内部矛盾而爆发,并蔓延到整个欧洲,随之又蔓延到全球,引发了一轮又一轮政治革命、社会革命的冲击波。从那以后,共和国取代君主国、平民阶层淘汰贵族阶层成为不可逆转的时代浪潮,我们熟悉的现代世界由此产生。也许,了解了旧制度为什么崩塌,才能更好的了解现代法国为什么开始。

法国大革命后,许多国家都走上了与法国相似的道路,我国读书界很熟悉的托克维尔在《旧制度与大革命》中对法国大革命爆发的原因也给出精彩的解答。《现代法国的起源》共五卷,我们今天讲的《旧制度》是第一卷,也是全书的精华。所谓“现代法国”,指的是1789年大革命以后的法国。这一卷书,讲的正是大革命前夜的法国。

在正式进入本书内容之前,我们先来聊聊本书作者泰纳,也译作丹纳,他是19世纪后半期法国学术界的大师级人物。许多中国读者知道他,是因为著名翻译家傅雷先生翻译过他的《艺术哲学》。其实,他不仅是一位学院派文艺评论家,也是一位杰出的历史学家,是一个关心现实的爱国者。用现在的话说,他是一位“公知大 V”。他和许多法国知识分子一样,对长久以来法国在欧洲的显赫地位非常自豪。要知道,从中世纪晚期到19世纪,法国一直是欧洲大陆国力最强盛、文化最繁荣的国家。可是,1870年,法国在普法战争中被普鲁士击败,国际地位大幅下降,不再被视为欧洲的领跑者,这深深地强烈刺激了泰纳:为什么法国会沦落到这个地步?法国将何去何从?于是,他投入到《现代法国的起源》的写作中。法国衰落的根源,在大革命之前就埋下了。

下面,我将和你一起走入那个时代,从四个方面为你分享泰纳关于法国大革命爆发的原因。第一个方面,是法国旧制度与时代脱节;第二个方面,是过度的中央集权导致地方虚弱;第三个方面,是沙龙生活使得精英阶层脱离现实;第四个方面,是文人政治泛滥使得激进主义盛行。

我们就先来看看第一个方面内容:法国旧制度与时代脱节的状况。

所谓旧制度,就是指法兰西王国的封建体系。本来是一种源于中世纪的战时体制,这个体系包括三个固定的等级:由天主教教士组成的第一等级,由贵族组成的第二等级,他们是居于统治地位的特权阶级;农民和城市平民组成第三等级,处于被统治地位。特权阶级的最高代表是波旁王朝的历代国王,书中提到的比较多的,就是最后三代国王:雄才大略、却透支了法国国力的路易十四;生活糜烂、性格矛盾的路易十五;还有为人软弱、最后被推上断头台的路易十六。

法国旧制度到18世纪时已经明显不合时宜,统治者却不能做相应的调整,致使它的存在越来越令人民难以忍受。统治阶级的特权地位是从何而来的呢?作者考察中世纪历史发现,法国旧制度的本质是一种战时体制,是有一定历史合理性的。

首先说教士。在罗马帝国崩溃之后日耳曼蛮族肆虐、盗匪横行的岁月里,教士们开荒结社,为陷入苦难中的民众提供了避难所。当蛮族大开杀戒的时候,他们救下无数人命,在修道院中保留下文明的火种。由于他们的努力,使得欧洲文明没有陷入彻底的毁灭,也因为这些贡献,他们得到了人们的尊崇和信赖,拥有了越来越多的土地和特权,成为了封建主,成为了特权阶级。

贵族的出现和战时体制也有很大的关系。在中世纪前期那个秩序崩溃的年代,许多人为保卫自己的家园而战斗,他们中那些最勇敢、最有威望的人涌现出来,成为最初的贵族。要打仗的时候,他们领头上阵;张三和李四扯皮,他们裁决曲直是非;修桥补路之类的事,也是他们承担大头。可想而知,他们在本乡本土建起了崇高的威望,所谓的封建依附关系,就是这样建立起来的。

最后说国王。所谓的国王,其实最早就是贵族们的盟主。他因为勇猛或公正而得到其他贵族的追随,但他并没有说一不二的权力。后来,法兰西国王通过不断的联姻、兼并、继承而使自己的领地越来越大,桀骜不驯的贵族一个一个被他降服。直属于国王的常备军队取代了贵族自行征召的封建军队,直属于国王的官僚机构发展起来,法兰西王国的国家机器日趋完善。凭借着这部强有力的国家机器,在17、18世纪,法兰西王国称雄于欧洲大陆,国王的威望也达到顶峰。

然而,到了旧制度晚期,整个情况已经完全不同了。官僚机构越来越臃肿,行政腐败深入骨髓,而国王们对此束手无策。举个例子:法兰西王国的官僚机构,在中央有财政总监,在每个财政区有督办,每个税区有助理督办,再下面还有各路管理员、征收员、监理员……他们处理一切事务:摊派税款、处理民防、规划道路、规范农事等等。用泰纳的话说,“粗糙的、不受监控的、没有公开性的中央集权,在所有地方都安插了一批小独裁者”。

这么庞大的政府机构,本身就需要人民的血汗钱来供养,更何况,由于法国为了维护自己在欧陆的强权地位,长期与其他国家发生战争,税收越来越重。而官僚机构越是膨胀,徇私舞弊也就越是严重,国王们也意识到自己力不从心。据说,路易十五曾预言道,“我死之后,洪水滔天”。但他毫无行动,得过且过。他的情妇蓬巴杜夫人说:“一百万的账单国王签字时想都不会想,要从他自己的小钱袋里掏一百个子,他都觉得为难”。路易十六想进行一些改革,然而徒劳无功,最终只满足于自己过得尽可能省心一点。

然而,国王对阔绰生活和奢华排场的需求却永无止境。根据档案记载,1751年,国王一人的耗费就高达6800万,接近公共收入的四分之一。钱花到哪里去了呢?他要按照他的身份来花钱:营建行宫、举办狩猎、接待客人。按照贵族社会的逻辑,国王要用巨额赏赐对亲信和近臣表达恩宠和信任,只有一掷千金才配得上他的身份。于是,国王为讨他欢心的贵族准备了大批闲差,比如,37个大督军,7个小督军,66个副督军,407个特别督军,13个王室总管,12个国王副官……这些职务都是摆设,却享有极其丰厚的收入。而且,国王、王后以及他们的七大姑八大姨的府邸中,都有各类宫廷官员,如王家宫廷总管、狩猎队队长、侍从长、司马官、侍从贵族、教师、布道神父、司礼女官……带薪和享有补贴的官职数以百计,这些职务大多也并无实际职权,仅仅是个点缀。

就这样,国库变成了谁都想来吃一口的“唐僧肉”。特权阶层挥霍无度,人民的生活状况自然不用多说,“一个年薪六千的廷臣,其收入相当于六个村庄的军役税”。当然,当下层人的生存条件越来越艰难的时候,他们对上层的不满也越来越多。就连低级贵族和低级教士,也对现状满腔怨恨。

就这样,特权阶级变成了压在人民头上的沉重负担。国王没有尽到他治理国家的职责,贵族也变成了只知享乐的寄生虫,这套特权制度越来越丧失它存在的合理性。这是我们要说的法国大革命爆发的第一个原因。

了解了法国衰落的第一个原因,咱们接下来看看第二个方面,也就是过度的中央集权导致地方虚弱。

法国从封建社会向现代国家转型的实质,就是汲取地方来加强中央,削弱社会来加强国家。强大的中央集权剥夺了贵族的实际权力,使他们享受特权却不用承担相应的责任,于是一心一意享乐。地方自治和中间团体由于绝对王权而被摧毁,下层人民也随之陷入困苦之中。

在旧制度晚期,贵族虽然有钱有势,却并不用承担实际的政治事务,因为他们已经被国王给架空了。以前,在中世纪的封建制度下,国王是荣誉性的“君主”,而贵族领地其实就是一个个独立的小王国。但随着由于中央集权的高度发展,法国国王掌握了越来越大的权力,国王派出的官吏接管了地方上的事务,贵族们渐渐地只剩下一个空头名号。

不过,法国国王不像秦皇汉武,不想、也没有能力对这些贵族斩尽杀绝,而是采用了怀柔策略。贵族们凭借自己的特殊身份,享有了许多豁免权,可以变着法子避税偷税。据说,某一年,亲王们所需缴纳的某种税款是240万,可实际上他们只交了18.8万,国王或官员也没有因此找他们麻烦。可想而知,沉重的负担当然都转嫁在了人民肩上。巴黎越来越繁荣,而外省越来越贫穷。这些寄生虫在地方上待不下去,于是纷纷前往巴黎,前往宫廷,希望得到国王的垂青和赏赐。

教会团体也是如此。在中世纪,天主教会有很强的自治能力,然而,到了法国大革命前夕,教会各种职位的任免权也完全被国王控制了,成了国王对宠臣发放的赏赐。如果你是某个大贵族的小儿子,不能继承爵位,却很得国王欢心,那么你很有可能得到某个修道院院长之类的职位,这可是领着高薪却不用干活的肥缺。那么谁干活呢?只有少数留在乡下的修士和教区神父还干活。他们忙着履行圣职、照顾穷人,却只有微薄的薪水。而那些修道院院长、主教、大主教,领着巨额的俸禄,却住在巴黎的豪宅里,享受着灯红酒绿。

就这样,法国的地方自治和中间团体由于中央集权而被摧毁了,一盘散沙状态下的人民只能任人摆布,处境每况日下。这就是导致法国大革命的第二个原因。

咱们接下来说说第三个方面,也就是沙龙生活的流行,使得法国的精英阶层高度脱离现实,既不了解现实社会,也缺乏参与公共事务的能力。

沙龙是法国旧制度下最典型的时代风尚。沙龙生活的实质,就是一场盛大的表演。从17世纪中期至18世纪末,在长达一个多世纪的时间里,贵族离开自己的领地、聚集在国王周围,国王举办沙龙招待他们。封建礼仪传统要求贵族侍奉国王,中央集权使得贵族需要通过国王获得想要的职位和赏赐。于是,国王需要无休无止的表演、亮相,接待无穷无尽的觐见者。据泰纳估计,国王无论是起床、就寝、散步、狩猎还是游乐时,身边除了伺候他的下人,至少有四十个贵族围着他,这个数字经常超过百人。国王没有私密生活,他每天的生活如同戏剧,他的每一个姿态都是事先设计好的,他的表情和语调都要思量再三。

见过路易十四的人有过这样的感叹:“他最细微的动作、他的步态、他的举止、他的整个表情,都是那么恰到好处,那么高贵、气派和威严”,“无论是在他讲笑话、开玩笑,还是屈尊讲故事的时候,那种无以言表的优雅、那种高贵精致的措辞,使人只能全身心地专注于他。”

就这样,国王亲自为大家作出了表率。贵族对凡尔赛的风气纷起仿效,贵族社会变成了沙龙社会。上流社会的人们将全部的情感和才能投入到社交生活中,这种风气甚至感染到地位更低的阶层,人们都陶醉于安逸优雅、风趣细腻的社交艺术,整日整夜的会见宾客、观看演出……而这种将生活等同于社交的风气,养成了法国人的思维定势,一味精雕细琢,一味 “文雅”“精确”,但却排斥活生生的个人和真实的世界。

泰纳尖锐地指出,当时的英国文学作品中,充满了生动的社会人物、广阔的社会画卷,而在同时期法国文人的作品中,只有狭窄的沙龙生活、高谈阔论和俏皮话,却没有鲜活立体的人物和真实丰富的生活。

也就是说,这个时候法国的精英阶层的生活,高度脱离了现实。他们沉迷于社交游戏,不了解现实社会,整日醉生梦死。当一个国家的精英阶层都处于这种状况时,这个国家怎能不出大乱。这是我要分享的关于法国大革命爆发的第三个原因。

第四个方面,是文人政治的泛滥使得激进主义盛行。

所谓文人政治,就是指大名鼎鼎的启蒙思想家们制造出来的政治思潮。我们的印象里,启蒙思想家应该是正襟危坐埋头写作的学究。其实,你错了,他们当初都是上流社会沙龙中的宠儿,是贵妇人沙龙中长袖善舞的座上客。

我们刚才提到,法国精英阶层在沙龙中养成了脱离现实的思维和文化。泰纳指出,这种脱离现实的思维和文化又跟对理性的盲目崇拜结合在一起,造成了更恶劣的后果,这就是抽象的、偏激的启蒙思想大行其道。要知道,十八世纪的自然科学取得了巨大突破,人们被科学的力量震慑得目眩神迷。精英阶层相信,从前的人类处于孩童期,如今人类开始成年了。那么既然科学家可以通过理性在自然界发现确凿无疑的定律,为什么不能用同样的方法发现人类世界的定律呢?所有现存事物难道不应该一刀切地遵守理性的规定吗?就这样,在法国形成了一种“理性的宗教”。文人们在沙龙中谈笑风生,炮制出许多新理论,向旧制度发起了全面进攻。我们熟悉的伏尔泰、狄德罗、卢梭等人,就是他们的代表。

伏尔泰最擅长的就是简化和通俗化的能力,他可是个高超的段子手,在贵妇人的沙龙中如鱼得水。作为一个广博的历史学家,他跳出传统的欧洲视野,观察了世界各地的文明、制度和风俗。在他看来,各种习惯风俗都具有同等的合理性。于是,无形之中,法国的传统制度失去了神圣性。伏尔泰使出浑身解数,从最早的圣经故事到最近的教宗谕旨,他都加以考察和嘲讽。由于他的影响,本来就已饱受诟病的天主教会成为众矢之的。

而卢梭的出现,标志着下层人对沙龙社会的强烈反弹。他为人尖刻、情绪夸张,是一个与沙龙社会格格不入的人。他带着满腔怨恨,将现存一切事物全盘推翻。礼貌在他看来是谎言,才智在他看来是炫耀,文学与音乐,政府与宗教,这些人们沾沾自喜的文明统统是有害的。

卢梭把人类历史划分为了两截,过去的旧社会和今后的新世界。既然人在本性上是理性而善良的,那么只要解除了旧社会的束缚,大家立刻可以凭着理性结成一个互助互爱的新世界。泰纳一针见血地指出,卢梭的理论其实是一种田园牧歌式的想象:披着兽皮的人们聚集在一棵参天橡树之下,一位可敬的老人站起来向他们宣讲自然和理性的道理。

泰纳指出,卢梭理论更可怕的一点是,个人什么都不是,集体就是一切。卢梭的社会契约论要求每个人都要完全地奉献自我,没有例外,没有保留。进入这个“全体人组成的共同体”以后,我让渡了财产,它现在是公共财产的一部分了。我也不再有权自己养育孩子,孩子必须交给集体,由公共教育养成,这样才能把他培养出彻底的公民。同样,我也不应该保留自己的私人信仰,只有这样,我的意志才能完美地融入公共意志之中。在泰纳看来,后来的大革命无非是完成了卢梭观念中的各种诉求,一方面是无政府主义,需要政府时时刻刻服从于民意;另一方面,则是专制主义,强力把个人权利让渡给集体。

这个有着强烈的反社会冲动的卢梭,使人们倍感新鲜。他的俏皮、他的讽刺,他对时髦女性的各种粗暴严厉,在沙龙中轰动一时。在那个矫揉造作的社会中,人人都是沙龙里的傀儡,玩的全是套路,突然冒出这么一个宣扬自然和激情的卢梭,吸引力可想而知。就这样,深受感染的读者跟着这位多愁善感的先知,一直随他走到理想世界的尽头。这一年,就是法国大革命爆发的1789年。

上面为你讲述的就是法国大革命爆发的第四个原因。弥漫于法国社会的脱离现实的氛围,孕育出了靠新奇言论博人眼球的公知。疏于实务的统治阶层加上不靠谱的公知,爆发毁灭性力量极强的大革命就成为必然了。

说到这里,今天的内容就聊差不多了。下面,来简单总结一下今天为你分享的内容。

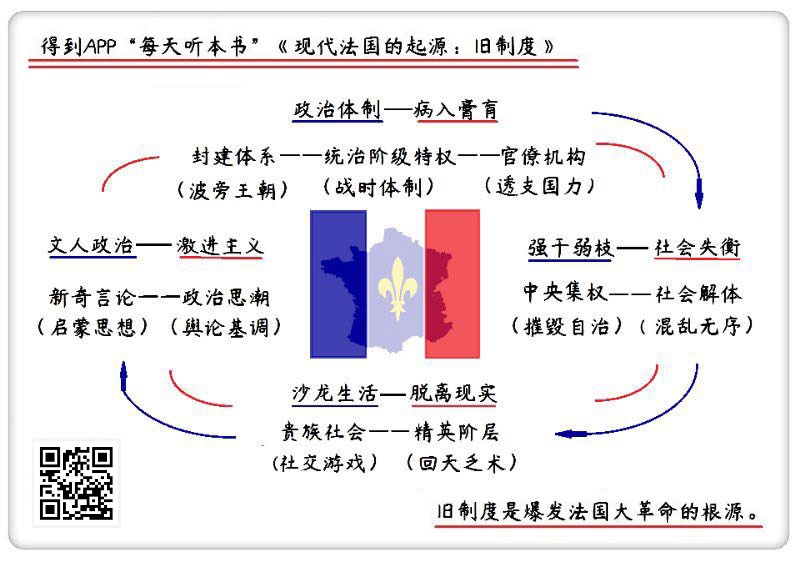

泰纳关于法国旧制度下何以爆发大革命的诊断,概括起来有这样几条:

首先,是政治体制的病入膏肓。路易十四和他的继承人推行中央集权,虽然极大地增强了法国的国力和国际地位,但也消耗了法国封建传统的残余活力。国王执政能力的每况愈下,官僚系统的日益腐朽,使这部国家机器的运转越来越难以为继。

其次,是强干弱枝导致的社会失衡。法国强大的中央集权,很大程度上摧毁了地方自治,巴黎高度繁荣,而外省日渐凋敝。贵族的权力几乎全由官吏代为掌握,成了无用而庞大的寄生群。他们失去了关心地方事务的热情,却又依然保留了巨大的经济特权和身份特权,这无疑会带来下层人民对他们的憎恨。所以在大革命爆发之后,他们很快就成了革命者的箭靶。

第三,是沙龙生活泛化的恶果。作为社会的奠基者,特权阶级在过去以承担责任来证明自己配得上所享受的尊敬和优待,然而,当他们不再履行职责时,他们只在一件事上面表现卓越,那就是教养、品位和风雅才情。他们把生活当成一场盛大的嘉年华,仿佛世界就是一个有闲者们的沙龙。然而,世界其实是一个竞技场所、劳动场所,人活在其中是要流汗流血的,并不是只靠优雅风趣就足以生存下去。

第四,是文人政治的泛滥。旧制度晚期的历史如同一场慢性自杀,沙龙生活催生了法国特色的文人政治。说得不好听一些,这些文人本是特权阶层的依附者、寄生物,是各种附庸风雅的沙龙里的点缀。但是急剧变化的社会形势为产生新的思潮提供了土壤,新思潮反过来又影响了贵族。可以说,缺乏实务能力的贵族与空有理论的知识分子一拍即合,失去权力的贵族和不满现实的知识分子共同为大革命的爆发制造了舆论基调。这就是这场慢性自杀的最终结局。

现在,我们已经了解了本书的主要内容,我们回到困扰着作者的问题:法国为何从欧洲领导者的宝座上跌落?法国为何陷入持续不断的内乱、革命和纷争?泰纳认识到,在法国,专制权力作用于社会各阶层的方方面面,造成的结果便是整个社会逐渐解体。专制主义的最终结果是混乱无序,而混乱无序又使人们渴望以专制秩序摆脱无序。在这个意义上大革命以来法国历史的一些主要特点,如暴烈的政治革命,试图全盘改造社会的乌托邦倾向,阶级之间的严重撕裂与对抗,都根植于法国民族性格,是无可避免的历史悲剧。

撰稿:青年维也纳 脑图:摩西 转述:徐维杰

划重点

1.中央集权带来的法国国力的强盛,却也让腐败滋生,地方自治被摧毁。

2.当法国的精英阶层不再履行责任,把生活变成了一种盛大的表演,离国家失控也就不远了。

3.脱离现实的思维和文化,跟对理性的盲目崇拜结合在一起,造成了整个法国社会对抽象而偏激思想的追捧。