《现代日本》 陈罡解读

《现代日本》| 陈罡解读

关于作者

克里斯托弗·戈托-琼斯,是荷兰莱登大学专攻现代日本研究的教授,莱登大学现代东亚研究中心的主任。在写作这本书的时候,他长期旅居京都,潜心研究和创作。

关于本书

《现代日本》聚焦日本的现代化进程,全面展现了19世纪末到21纪初的日本社会断面,目的并不是介绍历史的细节,而是让人明白日本走向现代化的原始动力、宝贵经验和历史教训。

核心内容

日本的现代性令人着迷也令人困惑,它具有多重维度,兼具悠久的东方传统和奇妙的西方现状。日本在实现现代化的过程中,有着曲折的历史现实,涵盖了不同国家多样性的现代化经验。对于“现代化”这个西方舶来品,日本社会经历过主动的理解和被动的接受,也经历过失望、抗拒和迷失。日本的经历为我们提供了迷人的视角,让我们得以观察在真实的历史中,一个国家如何应对文化、思想、社会、政治及科学的巨大变革。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《现代日本》,它是牛津通识系列读本中的一册。书非常薄,中文版大约8万字,拿在手里是个薄薄的小册子。接下来,我会用大约30分钟的时间为你讲述书中精髓:日本的现代性令人着迷也令人困惑,它具有多重维度,兼具悠久的东方传统和奇妙的西方现状;日本在实现现代化的过程中又有着曲折的历史现实,涵盖了不同国家多样性的现代化经验。

说起“现代”这个概念,有的人习惯于理解成一个时间概念,或者历史研究术语——比方说,现代就是与当代相衔接的一段历史时期,如果时间距离我们今天比较近,就是所谓现代。实际上,在国家发展进程研究领域,现代所指的是一种文明的发展状态,比如说,一个社会能够显现出工业化和城市化的迹象,一个经济体制能够构建完善并且遵循市场规律,一个政治体制是围绕着国家核心利益而组织并受到大众民族主义的支持,等等。

这些关于现代的定义特征,其实都可以在18世纪欧洲的启蒙运动中找到苗头,那么相应地,从这个意义上来讲,一般认为真正意义上现代化国家的诞生也源自于西方。那么作为一个亚洲国家,日本到底算不算现代化国家呢?

虽然日本社会有很多自身的独特性,但到了今天,西方社会已经基本上普遍认可日本是一个现代化国家,也可以说是亚洲第一个真正步入现代化的国家。尽管日本的现代化是一个加速的过程,但现代化这个东西,也并非一夜之间降临到日本头上。我们本期所要讲的,就是日本如何在历史潮流中卷入了现代性。不可否认的是,现代化不会是一个被动接受和自然的过程,现代化之于传统的日本,具有极强的冲击性,而现代这一范畴在不同时期对于分属不同群体的日本人也具有不同的含义。对于现代化这个西方舶来品,日本社会经历过主动的理解和被动的接受,也经历过失望、抗拒和迷失。日本的经历为我们提供了迷人的视角,让我们得以观察在真实的历史中,一个国家如何应对文化、思想、社会、政治及科学的巨大变革。

不可忽视的是,日本在实现现代化的过程中,也经历了自我膨胀、罪恶、流血和战争教训。中国是日本的邻邦,也是二战期间受日本伤害最大的国家之一,对日本,咱们大多数中国人一直存在复杂情感,因此了解日本的现代化发展过程,有助于帮助我们客观全面地认识日本这个国家。另一方面,了解日本这段的发展历程,对现阶段的中国也有现实意义。当前,中国正处于快速上升时期,我们的经济总量已稳居世界第二,我们的高科技产业也已经开始崛起。这样的一个过程阶段,当年的日本也经历过,了解日本现代化的进程,也可以从中借鉴经验,吸取教训,有助于我们自己避开陷阱和弯路。

从这些意义上说,阅读关于日本发展的书籍,尤其是那些中日两国以外的第三国作者撰写的日本研究书籍是很有价值的事。大家所熟知的《菊与刀》,就是这类书籍的代表。它由著名的美国人类学家鲁思·本尼迪克特创作,开启了一个了解日本的绝佳视角,让我们能够抛开情感,用客观的眼光去观察这个国家。

本期为你分享的《现代日本》,也是这一类书籍的代表作。它的作者克里斯托弗·戈托-琼斯是荷兰莱登大学专攻现代日本研究的教授,莱登大学现代东亚研究中心的主任。在写作这本书的时候,他长期旅居京都,潜心研究和创作。虽然这本书并不像《菊与刀》那样全面而深刻地剖析了日本精神和民族性,但它聚焦日本的现代化进程,全面展现了19世纪末到21纪初的日本社会断面。作者写这本书的主要目的并不是介绍重大的历史细节,全书的铺陈围绕日本特殊的现代性展开,从中我们可以了解日本走向现代化的原始动力、宝贵经验和历史教训。

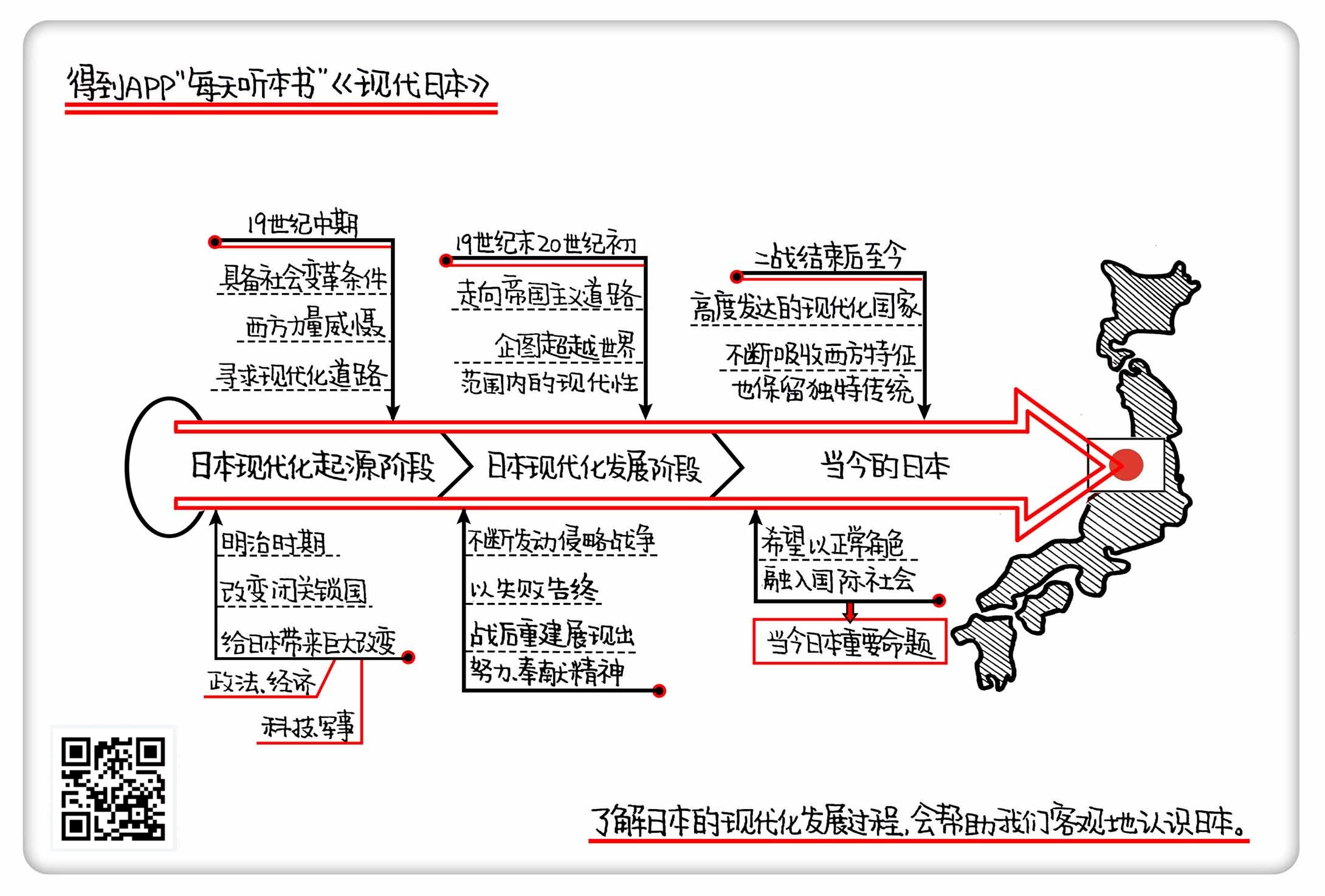

那么接下来,我将分为三个部分为你介绍这本书中的主要内容,这三个部分其实也对应着日本现代化追求之路的三个阶段。

第一个,是从19世纪中期开始,日本现代化之路的起源。这时期的日本社会内忧外患,在西方世界的实力碾压下,开始觉醒并追求现代化,这一时期也可以看作是日本对闭关锁国政策的自我救赎。

第二阶段,追求现代化的日本国力逐渐增长,希望与西方社会平起平坐。为此,日本一度走上歧途,发动侵略战争。日本在战后重建中,实现了经济奇迹和高速发展。

第三阶段,是从二战结束之后,直到今天。在这个时期,日本终于迈入高度发达的现代化国家行列,同时还保留了自己独特的文化传统。在国际关系和外交领域,日本人仍然在为成为一个所谓“正常化”的国家而努力。

我们先来看第一个阶段,日本所谓的现代化到底是怎么发源的?

许多人认为,1853年美国强大海军舰队的造访和叩关,是一个重要推动因素。的确,这场东西方文明的碰撞,是日本现代化发源的重要外因。但实际上,从内因来看,当时的日本社会内部也在孕育着变革的种子。

19世纪中期之前的日本处于幕府统治时期,领土比较松散、零碎,仅仅是靠忠诚、军事依存和宗教想象黏合在一起。这个时期的日本缺乏政治中心,天皇和将军幕府呈现一种既不充分合作,也绝非对立的黏合状态。这种奇怪的局面要从统一日本的三人——织田信长、丰臣秀吉和德川家康说起。

在15世纪中期之后,日本经历了几个世纪的战国时期。在此期间,武士阶级崛起,各地的大名割据。漫长的征战中,织田信长最终实现血腥的统一。心比天高的信长拒绝皇室授予的将军称号,他希望摆脱皇室的束缚,让整个日本天下承认他的统治权。

前人种下的恶果,后人含着泪也要咽下去。织田信长的继任者丰城秀吉,继续寻求着幕府统治的合法性和稳定性,但由于没有天皇背书,靠战争打拼出的天下,只能继续依靠不断战争来维系武士阶层的特权和驱动日本的集体意识。16世纪末,丰城秀吉在侵略朝鲜的战争中失败,失去了自己常胜将军的名声。接替他的,是德川家康。

德川家康务实地接受了天皇册封的将军称号,但实际上将天皇隔绝在京都的宫墙之中,自己则在江户建立起新的权力中心,成了日本的实际统治者。自此,幕府成为日本的权力中心,而天皇沦为权威的象征。日本在锁国状态中发展出的这种政体形式,其实很类似现代政体中君主立宪制的萌芽形式。

为稳定幕府和地方势力的关系,德川幕府建立了“参勤交代制度”。说白了,就是要求各地诸侯每隔一年到江户统一报到一次,而诸侯的亲属们必须长居江户。这个制度对现代日本的发展有着重大影响:诸侯们每隔一年来江户报到,促进了各地与江户之间交通网的兴建,促进了沿途商业,也开启了日本现代城市化进程;更为重要的是,这个制度让当时的日本人有了“国”的概念,而不是各自为藩,日本的政治体制呈现一种崭新的方式,开始围绕统一的利益来组织。

德川统治下的日本,也有着很多的弊端。比如德川幕府将社会阶层划分为士农工商四个等级,将武士奉为神圣,而农民、工匠和商人则依次降级,在当时的制度下,社会层级僵化,出身决定社会地位,后天几乎不能改变。和平稳定的幕府时期,日本的商业逐步繁荣,处于所谓高层的武士们越来越没用,处于底层的商人们却越来越富有。到了18世纪,日本社会各阶层的矛盾已经非常突出了。

这样的一个国家,被作者称为“处在现代化的拐点”:国家机器处于类似君主立宪制统治之下,社会稳定,市场成熟,但政权意识和经济根基支离破碎,等级体系僵化刻板,各阶级之间的矛盾到了一触即发的地步。万事俱备,只欠东风,此时日本的现代化变革,只需要一点外部刺激,就会立即爆发。

当时以美国为代表的西方国家,就充当了这样一个外部刺激的角色。当西方国家敲开日本国门后,尽管没有大规模武装冲突,但现代化的变革还是如暴风骤雨一般地开始了。日本被迫签订了《神奈川条约》等一系列不平等条约,港口对外开放,外国人在日本国内享有特权。日本各个阶层深受刺激,下层武士为主导的势力决定推翻幕府统治,建立一个统一的国家。16岁的明治天皇被各方势力所利用,大家以天皇的名义开始讨伐幕府统治。经过一场不大的内战,幕府统治土崩瓦解,明治维新拉开大幕。

日本人首先进行了自我反思。他们意识到,只有通过学习西方,建立能与西方列强平起平坐的政法体制,让日本真正变得强大,才能摆脱不平等条约。于是1868年,明治天皇立下《五条誓文》,要求“求知识于世界”,开始派出大量使团访问欧美国家,网罗科学、技术、医药方面的知识,以助力日本追赶西方列强。德川幕府时代的锁国政策就此终结。

这场西学的热潮下,当时的日本诞生了现代性的报纸、学社和早期的大学。而与西方社会交流时,福泽谕吉等当时社会的启蒙者坚信社会达尔文主义,认为“弱肉强食”支配国际体系,提出日本要想生存,就必须追赶西方,甚至发展出“要么成为帝国,要么成为殖民地”的口号。这种理念在日本产生深远影响,很大程度上驱使了日本社会的工业化进程,也为日本走向帝国主义埋下了思想伏笔。

这场现代化变革取得了很多标志性成果。比如国家正式定都江户,更名为东京,国家由传统封建制度向现代政治制度转型。再比如,日本人开始着手法制建设,标志事件就是1889年《明治宪法》的颁布——此后短短10年,日本有了国家税制、立法机关以及后续一系列的成文法典。再比如,日本当时建立了现代征兵制,号召所有20岁以上的男性服役3年,这项制度挑战了武士阶级的佩刀权和保卫领土的责任,由此,整个武士阶级被废去身份。再比如,日本历史上第一次拥有一支国立军队,并且可以在国家力量下统一行动。此时,日本开始具备越来越多的现代国家的特征。

到了20世纪初,随着日本政体的成熟,社会经济的迅速发展,军事力量的崛起,日本终于获得了西方社会的初步认可。历经数次国内抗议、暴动和国际谈判,欧美列强同意修改和废除了不平等条约。到了这个时候,在国际舞台上,日本人终于可以暂时抬起头了。

我们可以看到,日本步入现代化的早期阶段实际上经历了几个过程。日本曾经闭关锁国长达几个世纪之久,当西方列强叩开国门的时候,日本人感受到了强烈的冲击,也被逼迫签署了一系列不平等条约。而此时的日本也恰好处于现代化的拐点,明治政府做出正确的历史选择,开放国门,重新融入世界,学习先进,使日本在政法、经济和军事等诸多方面迈向现代化国家,并最终结束了不平等条约。明治维新带来的社会变革,破解了锁国政策导致的落后,也成功实现了自我救赎。在现代化的道路上,相对于西方国家,作为后来者的日本学得很快,明治维新后的日本,在政体、法律、经济、城市建设和军事实力上都初步具备了现代国家的形态。

接下来,我们再来看看,初具现代国家特征的日本选择了怎样的发展道路。

作者在书中说到,从19世纪末到20世纪初,这短短数十年间,日本社会发生了天翻地覆的变化。与此同时,日本社会的各种思潮也在发生着强烈的碰撞和冲突。

当时的一种观点认为,现代化必须是“成套”的,日本不仅要接受西方的技术革新,也要接纳西方的道德观点和文化。在这一时期,日本的中产阶级正在迅速成长,快速接纳了大量欧美的文化和消遣,因此这种观点的流行也就很正常了。而相反的观点认为,现代化不能等于全盘西化,日本传统有更多值得发掘和保留的东西。这一时期,不乏有人希望重塑武士道为日本之魂,将神道教立为国教,并催生了一种称为“日本人论”的文学,试图将日本描述成独特的、排他的政体。

而当时日本甚至还有一种更加极端的观点。持有这种观点的人断言,日本的传统文化其实比西方文化要更优越。他们说,只要日本继续发展,就可以“超克”西方的现代性。所谓超克,其实来自于英文 Overcome,意思就是超越和克服。由于西方现代化的军事和技术曾经给日本人带来了太多震撼,一朝被蛇咬,十年怕井绳,为了让日本不再沦为落后的民族,当时诸多日本精英都在思考“如何超克现代性”的问题。持有这种观点的人们甚至还进一步认为,日本不仅要超过西方,而且还要有自己的使命和道义,要帮助其他亚洲国家一起避免被西方势力的打压。这种思想的盛行,再加上军事的扶持,就会不可避免地滑向帝国主义。

我们来看看当时的日本军事。在富国强兵的战略下,日本的军事力量在当时的确在逐步壮大。作为一个初生的帝国主义国家,日本的扩张企图已经非常明显了。日本政府很快也开始尝试殖民扩张。比方说,当时他们开始同化北方岛屿和南方的冲绳岛,尝试着侵略朝鲜。没隔几年,日本人又打了两场很有名的战争:在1895年的甲午海战中打败了中国,然后紧接着,在1904年的日俄战争中又战胜了俄国。这两场战争的对手,一个是曾经的宗主国中国,一个是欧洲强国俄国,这两次胜利给日本人树立了强大的自信心,也让不少西方国家感到震惊。当时不少西方人认为,日本已经有了等同于甚至超越西方列强的军事实力。

可在当时的日本人看来,日本已经具备了叫板西方的军事力量,但却没有赢得应有的、平等的国际地位。比如说,甲午战争后,日本大获全胜,随即逼迫中国签署了《马关条约》,企图侵占中国辽东半岛,但日本人很快发现,在这件事上,俄国、德国和法国一起联名反对。而在日俄战争中,日本虽然赢了,却并没有获得巨额战争赔偿。而到了1919年一战结束时,日本人跑到凡尔赛宫,和当时的英法美意四巨头签署盟约,结果又受到了这四巨头的排挤。这一切都令日本人很不满,他们觉得自己还是被别人瞧不起。日本人反感地认为,尽管日本已经步入现代化,但仍未能真正作为一个国家主体被西方列强平等对待。

而在经济方面,当时日本的经济出现恶化,尤其是1923年的关东大地震,1929年全球经济危机,使得原本匮乏的国内资源更是雪上加霜。日本国内的矛盾蓄积成一股扩张的原始动力。1930年初,日本的政治暴力事件频发,军队也分成不同派系。日本关东军在同时期占领中国东北,建立伪满洲国傀儡政府。1931年,九·一八事件爆发,日本开始全面侵华。

对于这场战争,日本国内一开始存在不同的声音,但很快地,鼓吹扩张主义的势力不断抬头。事实上,不出5年,军队开支占用了75%的国家预算。侵略者还将战争美化,认为这是日本帮助亚洲邻国实现现代化的过程,而建立“大东亚共荣圈”更是日本超克现代化的尝试。当时的日本哲学家三木清,在1939年发表《新日本的思想原理》,描绘了一个超克现代性、挑战西方帝国主义的日本和东亚。

我们看到,这个时期的日本,国际博弈失利,国内经济恶化,却在军事上尝到甜头,由此加速了政权和军队之间的矛盾。在日本不断追求现代化进程的改革中,军队实力逐渐扩大,使得军队逐渐脱离政权的掌控,并开始滑向军事独裁的道路,但当时的日本却将自己的行为美化成帮助亚洲邻国对抗西方帝国主义的共荣福利。

用帝国主义的行为来抵制帝国主义,这本身就是可笑的举措,而侵略的行为,又由于日本不切实际的多线作战和以中国为代表的顽强抗战而走向末路。1945年8月,美国在日本的广岛和长崎投下两枚原子弹,同年9月,当时的裕仁天皇宣告投降。他直率地表示,以原子弹为代表的现代科技改变了战争的平衡,日本终究被更先进的现代性超克了。但实际上,并不是某一种现代性超克了日本的现代性,而是日本所尝试的超克现代性的方式是极其错误的,并且被历史宣判死刑。

重建国际秩序是二战后的重要议题。日本战败后,美军很快驻扎在日本领土,掌控日本的战后重建。麦克阿瑟是当时的驻日总司令,他对日本的改革围绕非军事化和民主化开展。非军事化运动以远东国际军事法庭的形式拉开序幕,审判战争罪犯,麦克阿瑟还遣散了日本国外的所有军队,废除日本在战时监视政治犯的思想警察。1946年11月,美国草拟了全新的日本宪法并最终颁布,这成为民主化运动中的最大成就。这个宪法同样限制了日本军事的发展,明确禁止日本发展陆军、海军或任何其他形式的战争力量。但实际上,仅仅时隔一年多,1947年冷战开始后,美国希望在全球范围内组织盟友对抗共产主义力量,把日本视为东亚的盟友,推动日本建立了具有实质性军事力量的自卫队。

到了战后的50年代到70年代,日本实现了经济奇迹。在此期间,日本的经济增长率以年均10%以上的速度增长,诞生了大量现代工业,向世界的消费社会输出了洗衣机、电视机和冰箱等电子产品,日本产的汽车更是成为现代日本的名片。而在日本国内,城市建设兴旺,交通更加便捷,新干线连接了东京和大阪两个重要商业城市。此外,经济的繁荣也推动了日本现代社会的稳定和教育领域的巨大成绩。

有人将日本战后的经济奇迹,归功于日元的估值过低从而刺激了出口,或认为日本受益于发达经济体的科技,省去了研发时间,或认为日本被美国视为抵抗共产主义的战略要地,美国将日本的发展视为自身利益的一部分,但还有一个简单的因素不容忽视,那就是日本人民自身的艰苦劳作、勤勉和创业精神。日本工薪阶层的劳动时长堪称世界之最,他们每年比欧洲同阶层人群多工作整整12周,日本大公司也报以终身雇佣制。

说到这里,我们可以看到,明治维新后日本的现代化发展之路实际上是非常曲折的。强大的物质积累和扩张主义的思潮将日本引向帝国主义的道路,日本企图通过对邻国的侵略实现对现代性的超克。这种非理性、反人性的行径最终以失败告终。战后日本在废墟中重新建立城市,推动现代工业,并实现了让世界称奇的经济发展。尽管这一定程度上得益于美国的扶持,但离不开日本人卓绝的努力和奉献精神。

上面我们看到了战时日本扭曲的现代化发展,以及战后日本出色的经济发展,下面我们再来了解一下,当今日本现代化的发展程度,以及日本谋求国际地位的尝试。

二战后,在国际社会的监视下和“忍耐与和解”的政治氛围中,日本聚焦经济增长,向世界输出了以晶体管和汽车为代表的现代工业。但越发现代,日本社会的西方化也越发严重,尤其在战后初期,美国文化像传染病一样在日本社会蔓延。随着日本经济的崛起,日本的国家认同问题再次被提上日程。

在这高速发展的过程中,日本民族在自信和不自信之间游离。在此期间,日本对自身经济和科技实力的信心达到了顶点,甚至萌生了后工业的科技乌托邦的构想。而另一方面,日本人不得不承认,战后日本民主的实现却是原先的敌人强加的。日本希望赋予自身一个自立的角色,不依赖自身对西方的模仿能力,而是通过自身的悠久历史和文化传统去博取他人的亲近。

以川端康成为代表的一些文学家,创作了一系列表现日本文化和精神的作品。川端的作品通常很美,包含传统审美,浪漫地重塑了日本的传统美感,感叹它们在现代世界的濒临消逝,被看作一曲曲失落的日本传统的挽歌。事实上,这一批文学家作为引路人,让日本传统成功地延续到战后几代人,也把日本传统推向了世界。

除了传统文化的重拾,日本还是艺术创新和流行文化的输出强国,在动画、漫画、电子游戏以及食物、时装和建筑设计方面,有着持续的文化张力,成为世界范围内的主要贡献者。美国靠“美国梦”这块牌子成功吸引了全世界的人,日本和美国不同,靠不断塑造自我形象来争取别人的亲近。这个过程中,日本实际上保持着一种低姿态。

这种创造亲近感的低姿态,一方面源自于日本国内的思想激荡,希望重树日本的民族自信,另一方面来自日本在国际舞台上谋求“正常化”国家的需要。

我们先来说一下当时日本国内的思想激荡。尽管经济发展给日本社会带来巨大的变化,但公众调查显示,日本人民的幸福感和满足度很低,日本的自杀率在世界上位于前列。勤勉成了日本工薪阶层的名片,而“过劳死”也成了这个时代的耻辱柱。新生代的一部分日本人,已经不满足将自己的人生默默地贡献给日本的经济增长,开始抱怨没有时间享受日本的富裕成果。1989年,日本的经济泡沫破裂,进入“失落的十年”,源于经济快速增长的自信更是被绝望情绪取代。90年代,邪教奥姆真理教的地铁毒气事件更是震动日本。有学者分析,奥姆真理教的形成正是由于现代日本未能向人民提供明晰的认同意识和共同体意识。

经济成就的代价还包括严重的环境危害。由于缺乏监管,重工业的发展产生大量的化学废渣,导致汞中毒和镉中毒这样震惊世界的民众健康事件。此后,日本的经济趋于稳定,挺过1970年代的石油危机之后,日本逐渐成为世界上主导环境保护的国家之一。

除了国内的公众议题和环境议题,日本现代化的后期更关心自身在新世界秩序中的认同和角色,也就是谋求所谓的正常化国家。这里所说的正常国家,是指在国际体系中承担的责任与其经济地位相匹配的国家。

怎么在国际中体现责任和经济地位的匹配呢?在一部分日本人看来,在包括军事行动这样的国际重大事务中,日本应该成为一个重要角色。战后初期,日本的对外政策顺从且低调,日本的《和平宪法》和《日美安保条约》都有效隔绝了日本在国际中的军事行动。但进入90年代之后,以小泽一郎为代表的政治家提出,日本的反军国主义,实际上导致它在现代世界中成为一个不正常国家。

事实上,现代日本具备极强的军事实力。尽管日本维持严格的无核军备,但它早就有建造此类武器的技术。日本自卫队的防御能力不亚于任何一个国家,而有些军事技术甚至能实现对亚洲大陆先发制人的打击。非军事的日本,实际上是亚洲最具威力的国家之一。

如此看来,真正捆绑日本军事手脚的在于法律和文化。事实上,90年代后,日本政府一直想修订宪法,为发展军事松绑。这个敏感问题,对于日本周边的国家一直是核心、不安而普遍的议题。在日本国内外,这个议题常常演化成一种指责,认为日本在用某种方式否定历史,日本并未认错和真心悔改。

具有讽刺意味的是,日本实际上是世界上发起道歉、上演赎罪戏码次数最多的国家之一。尽管是这样,大家还是普遍认为,日本人的道歉只是敷衍了事的政治行为,而在道德层面上毫无真正的忏悔可言。事实上,历届日本首相的许多公开行为和他们的道歉是自相矛盾的。比如,日本前首相小渊惠三在1999年给予太阳旗和《君之代》官方认可,前首相小泉纯一郎数次参拜靖国神社,安倍晋三推行修改侵略历史的教科书……这些行为的确很难让人把它们和真诚的道歉相联系。

迈入21世纪,在以和平发展的主旋律中,日本对历史问题的态度和认识,已经成了日本和周边国家间的一道隔阂。战后重建的日本,已经是现代化国家的典范,在此基础上重新建立的文化自信和传统热爱也与日俱增,但日本在寻求国际正常化国家的努力中,始终还有一场关于真诚的考验。

说到这里,我们可以看到,在二战后的这段时期,日本现代化的主题是重新思考日本在世界的地位,重拾日本传统的精神和价值,真正寻求自我的实现。战后的日本经历了经济的突飞猛进,然后也经历了经济泡沫破裂的痛苦,同时,日本人始终没有放弃谋求与其经济体量相称的国际地位,他们最在乎的,是想成为一个正常化的国家。虽然二战已经过去了大半个多世纪,但日本人依然在受其影响。

下面,我来为你简单回顾一下。

首先,我们说到了日本现代化的起源阶段。19世纪中期的日本,已经具备了社会变革的条件,在西方力量的威慑之下,开始寻求现代化的道路。明治时期的日本,放眼世界,求知识于天下,彻底改变了此前闭关锁国的状态,给日本社会带来了政法、经济、科技和军事方面的巨大改变。

其次,我们说到了日本现代化过程中的扭曲经历和历史的错误,这也是第二个发展阶段。走向帝国主义道路的日本,企图超越世界范围内的现代性,他们不断发动侵略战争,但这个野心以失败告终。战后,日本在重建的过程中实现了令世界称奇的经济发展,同时也展现出日本人令人敬服的努力和奉献精神。

最后,我们说到了当今的日本。今天的日本已经是世界上高度发达的现代化国家,在财富和物质的层面已经超越了西方的一些大国。日本社会在不断吸收西方特征的同时,还保存了很多自身独特的传统特点,因此作者认为,日本的现代化实际上是独具自身特色的,是由内而外生长出来的。在如今不断变化的全球格局中,日本对于正常化国家的渴求愈发地强烈,希望以更正常的角色融入国际社会,摆脱二战的影响。而这,也是日本未来现代化追求道路上一个特别重要的命题。

撰稿:陈罡 脑图:摩西 转述:杨婧

划重点

1.日本现代化始于19世纪中期。明治维新时期的日本一改闭关锁国状态,在政法、经济、科技、军事等方面都取得了长足进步。

2.日本的现代化经历了曲折的历史过程,犯下了侵略战争的历史罪行。但在战后重建中,日本崛起的速度和高度令世人称奇。

3.当今日本作为高度发达的现代化国家,在吸取西方经验的同时仍保留了许多独特的东方元素,其现代性呈现出独特的多重样貌。