《玉米人》 黄昱宁工作室解读

《玉米人》| 黄昱宁工作室解读

关于作者

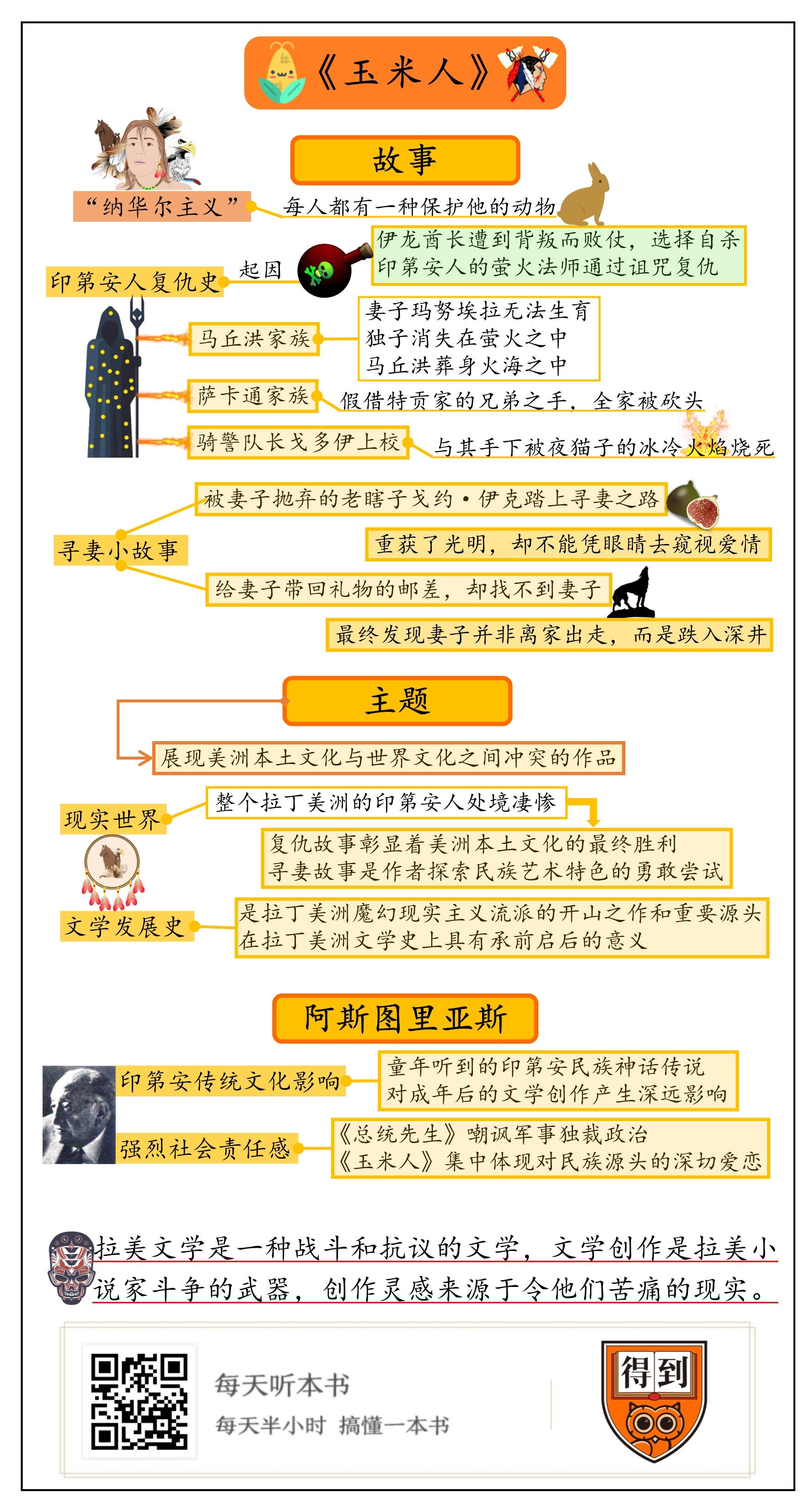

米盖尔•安赫尔•阿斯图里亚斯(1899-1974)是国际公认的文学大师,他的作品已经被翻译成多种语言,为世界各国读者所熟知。1967年,“由于出色的文学成就”、“作品深深植根于拉丁美洲的民族气质和印第安人的传统之中”,阿斯图里亚斯获得诺贝尔文学奖。阿斯图里亚斯拥有强烈的社会责任感,他在写作技法和语言风格上十分注重创新,借鉴超现实主义和印第安神话中的表现手法来书写美洲的现实,对拉美文学产生了不可估量的影响,成为拉美“文学大爆炸”的先驱者和奠基人。

关于本书

《玉米人》是阿斯图里亚斯留在世上的最重要的文本,出版于1949年,被评为20世纪百部最佳西语小说之一。这部小说包含着拉丁美洲古老而沉重的传统与现实,闪耀神话般的光泽,将拉丁美洲近代社会以来沦落为奴隶的、曾经真正的主人以一种自然、真实而富于人格魅力的姿态描写出来,是拉丁美洲魔幻现实主义流派的开山之作和重要源头。《玉米人》在拉丁美洲文学史上还具有承前启后的重要意义。

核心内容

阿斯图里亚斯的文学生涯,既受到印第安传统文化和多年的留学经历影响,也与他的强烈社会责任感密切相关。《玉米人》中包含了诸多的美洲印第安人的神话元素,或者说,美洲印第安人的思维方式本身就极具神话色彩。小说《玉米人》犹如一部敬献给拉美本土文化的赞美诗,彰显了阿斯图里亚斯对于自己民族源头的深切爱恋,成为作家探索民族艺术特色的伟大尝试。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的《玉米人》,是被评为20世纪百部最佳西语小说之一的拉美魔幻现实主义开山之作。

长篇小说《玉米人》出版于1949年,作者是危地马拉著名作家米盖尔·安赫尔·阿斯图里亚斯。阿斯图里亚斯是国际公认的文学大师,他的作品已经被翻译成多种语言,为世界各国读者所熟知。1967年获得诺贝尔文学奖时,瑞典文学院认为他的作品“超越了它所属的文学环境和地理疆界”。到目前为止,获得过诺贝尔文学奖的拉美作家共有六位,阿斯图里亚斯是第二位获得此项殊荣的拉美作家。

阿斯图里亚斯是一位社会责任感十分强烈的拉美作家。他曾在多个场合说过,拉美文学是一种战斗和抗议的文学,文学创作是拉美小说家斗争的武器,创作灵感来源于令他们苦痛的现实。阿斯图里亚斯还是一位在写作技法和语言风格上十分注重创新的作家。他借鉴超现实主义和印第安神话中的表现手法来书写美洲的现实,对拉美文学产生了不可估量的影响,成为拉美“文学大爆炸”的先驱者和奠基人。

在今天的听书里,我将会为你讲述《玉米人》的故事梗概,以及作者阿斯图里亚斯为什么要写这样一部印第安民间故事集,为什么说拉美文学是一种战斗和抗议的文学。

在进入《玉米人》的神奇世界之前,我要先简单解释一下书名。

书名“玉米人”其实来源于印第安原住民的民族史诗《波波尔•乌》,指的其实就是印第安人。这部作品主要讲述了玛雅人的民族史,由天地混沌到狩猎农耕,穿插大量神话传说,据说“众神首先创造了动物,但动物不会说话,后又用泥巴捏人,这些泥人会说话,却没有思想,头不会动,脸歪向一边,遇水就变成了一滩泥。众神又用木头造人,这些木头人会说话,有子孙后代,但没有血液,容易干裂,况且炊具和家畜都反对他们,最后一场狂风骤雨把他们摧毁,幸存的木头人逃到山上成了猿猴。众神又重新计议,用玉米创造了人。这些玉米人走遍万水千山,有智慧,懂得宇宙的奥秘,知道对众神感恩。”其实,在世界上的所有地方,谷物在人类生活中都扮演着至关重要的角色,中国上古时代的先民以“稷”为主食,于是民间信仰中便有了掌管谷物的稷神,而中美洲印第安人以玉米为主食,“玉米创造人类”的观念便由此诞生。在印第安人心中,玉米和人之间存在着血肉相连的关系:人靠食用玉米维持生存,死后则化作养育玉米的肥料。简言之,“玉米人”指的就是印第安人。

《玉米人》中包含了诸多的美洲印第安人的神话元素,或者说,美洲印第安人的思维方式本身就极具神话色彩,在他们的宗教信仰中,最具代表性的观念当属“纳华尔主义”。在他们看来,每个人都有自己的“纳华尔”,就是说,每个人都有一种保护他的动物。印第安人自身可以变化成保护自己的动物,变化成“纳华尔”。此外,“纳华尔”和人密不可分,生死相依。根据这一观念,《玉米人》中的邮差尼丘•阿吉诺可以化身一匹野狼,巫医库兰德罗则时不时地变成一头梅花鹿,而每一名英勇的印第安武士身上,都带有保护他的野兽的气味。本书译者刘习良先生曾就这个问题和一些拉美朋友交谈过,据说,这种“人兽合一”的观念至今还存留在边远地区的纯种印第安人当中,而最为常见的“纳华尔”则主要有美洲虎、美洲狮、猴子、鸟、狗和丛林狼。与此相关的,还有人死了可以复生,消逝了可以再现的观念。生活在中美洲的墨西哥人从古代印第安人的哲学中,继承了这种对生命的看法。因此,他们总是欢欣鼓舞地庆祝生命周期的完成,在一年一度的亡灵节上迎接着生者与死者的团聚。英国当代著名作家菲利普•普尔曼在其代表作《黄金罗盘》中也提出一个有意思的设定,其灵感便来源于美洲印第安人的“人兽合一”观念。《黄金罗盘》出版于1995年,在书中的世界里,每个人的灵魂都有一个外在表现形式,也就是一只伴随在身边的小动物,被称为“灵兽”。小孩子的思想在没有确定下来之前,他们的灵魂形象是经常变化的,成年后就固定成了一种动物。墨西哥著名幻想主义文学大师阿雷奥拉更是在其代表作《动物集》中用充满戏谑和讽刺的文字描绘了23种动物,入木三分地揭示出人与动物之间的相似性与差异性,读者可以轻易地对号入座,在“兽”的身上发现另一个自己。智利著名女作家伊莎贝尔•阿连德在她的长篇小说《怪兽之城》中,同样设计过一段跟纳华尔有关的有趣情节。可以说,“纳华尔主义”作为一种远古文化沉淀,已经继承内化为所有拉美人的文化记忆,并将继续传承下去。

接下来,让我们看一看,这部拉美魔幻现实主义开山之作究竟讲述了一个怎样的故事。如果用一句话进行简单概括,那么《玉米人》可以归纳为一部印第安人复仇史和两个寻妻小故事。

故事要从一位名叫伊龙的印第安部落酋长说起。此人力大无穷,他的纳华尔是黄毛兔子,一种听觉灵敏、长于奔跑的动物。有一天,我们的伊龙酋长在似梦非梦的状态下,得知要打仗了。跟谁打仗?跟那些种玉米的土生白人。为什么打仗?因为那些种玉米的人比蛀虫还要可恶,蛀虫能在几年间毁掉一棵大树,可种玉米的人只要放把火就能在几小时之内毁掉一片林子。种玉米的人把树木烧得精光,然后种植玉米,再拿玉米做买卖。要知道,在印第安人心目中,种地吃饭是人类的天职,人本来就是玉米做的,可用玉米做买卖,这好比是男人让女人怀孕,然后出卖儿子的肉体,出卖家族的血液。有学者曾经指出,土生白人的罪孽除了拿玉米做买卖,还有放火烧树,因为在印第安人看来,树木皆有灵魂,是神圣而不可侵犯的存在。

然而这场战役的结果是勇猛而坦荡的印第安人败了,他们遭到了背叛,背叛者是个叫玛努埃拉的女人。女人的丈夫马丘洪先生原是印第安部落的一员,婚后被妻子拉到种玉米的人一边。然而夫妻二人仍受到了印第安人的盛情邀请,去参加印第安人举行的盛大野宴。正是在这场野宴之上,玛努埃拉往印第安人的饭菜里下了毒。

中毒之后的伊龙酋长饱饮了一顿河水,消解了毒药,战胜了死神,然而,他的部下却遭到骑警队的突然袭击,被消灭得一干二净。悲伤绝望的伊龙酋长最终选择一头扎进大河。很明显,伊龙酋长的死亡,隐喻的正是在欧洲殖民者入侵美洲的过程中遭遇灭顶之灾的美洲印第安人民。

伊龙酋长可以死去,印第安人的反抗精神却永远不会灭亡。伊龙死后,印第安人的萤火法师登上静静的山峰,他们用铁刺穿过舌头,一连痛哭了五天五夜。第六天,也就是作法的前夕,萤火法师们静默了一整天,嘴里的鲜血凝住了。到了第七天,他们开始掐诀念咒,诅咒与伊龙酋长之死有关的每一个人。

而首先遭受报应的是马丘洪家族。在野宴之上下毒的玛努埃拉遭到了诅咒,变得跟骡子一样无法生育。接下来是马丘洪家族的独苗,是托马斯·马丘洪先生的儿子,玛努埃拉的继子。一天,他辞别父亲和继母,准备出趟远门,前往未婚妻的家中提亲。原文是这样写的:“马丘洪在马背上放了两个驮筐,里面装着美酒和甜玉米饼。还有一包茶叶,赶上在野外露宿,喝口茶能提提精神。还有一顶香喷喷的帽子,要是把帽子落在未婚妻家里,那股香味儿八天也消散不完。”薄暮冥冥中,一人一骑的侧影奔驰在平坦的原野上,那正是外出求亲的马丘洪和他乘坐的骏马。然而不知何时,骏马的两侧突然出现了两颗星星。随着骏马的飞奔,星星微微地抖动着。愈聚愈多的星星在马丘洪眼前晃来晃去,照得他不停眨眼睛。其实那并不是什么星星,而是萤火虫,鬼火般的流萤带着萤火法师的咒语,清凉如水的萤光笼罩住马丘洪的全身。马丘洪家的独苗就这样消失在了萤火之中。在一个漆黑的夜里,思子心切的托马斯·马丘洪如着魔一般钻进干燥的玉米地,他点燃一把火,最终葬身于火海之中。

继马丘洪家族之后遭受报应的是萨卡通家族。伊龙酋长跟种玉米的人开战之时,开药铺的萨卡通配制了一种毒药,他明知毒药厉害,还是把毒药卖给了骑警队长戈多伊上校,而正是这一剂毒药打败了伊龙酋长。

印第安部落的萤火法师们假借特贡家的兄弟实施了这一次复仇。特贡家的大妈中了蛐蛐咒,病魔缠身的老太婆躺在沾满油渍汗污的褥子上,随着牵动五脏的打嗝声,一下一下地抽搐。所有办法都用过了,可她的病一直不见好转。能够化身梅花鹿的巫医库兰德罗精通法术,他告诉特贡家的兄弟,是萨卡通家的人对他们的老母亲下的毒手,把蟋蟀塞进了老太婆的肚子里,要想治好母亲的病,除非砍下他们全家的脑袋。就这样,特贡家的兄弟杀死了萨卡通一家人,像割草一样把一家老小的脑袋全都砍了下来,而病人在看见几个儿子手提八颗砍得面目全非的人头走进屋里的一瞬间,立刻不再打嗝。萤火法师的诅咒再一次应验。

印第安人死后的第七年,骑警队长戈多伊上校带领巡逻队来到了一座山谷。谷底位于群山之间,形同一座斗牛场,就在这里,上校及其手下发现了一口没有上漆的白松木棺材,上校命人打开棺材,棺材里躺着一个印第安人,身穿白衣白裤,脸上盖着一顶草帽,他说自己只是卖棺材的赶脚人,准备将棺材卖给村民,以便他们收殓能够化身梅花鹿的巫医库兰德罗的遗体。半信半疑的上校指派五名巡逻队员前往村庄查明实情,五人在特贡大妈的家中果真瞧见了巫医的遗体,遗体周围洒满野花和柏树枝子,飘散出一股幽香。前来确认巫医死讯的五名队员中,有一个人曾经吞下魔鬼的一根头发,与魔鬼签订过契约,因此获得了未卜先知的能力。在离开村庄返回山谷与上校会合之前,他就道出了上校已死于山谷之中的消息。

果然,在上校和手下为干粮的事在山谷里吵得不可开交之时,山谷四周慢慢出现了三道包围圈,第一道包围圈是夜猫子的眼睛,第二道包围圈是没有躯体的巫师的脑袋,第三道包围圈是数不清的丝兰花环。最后,夜猫子从眸子里喷射出金黄色的冰冷火焰,将上校及其手下烧死在了山谷之中。巫师们如愿复仇。

《玉米人》的最后两章讲述的是两个很有意思的寻妻故事。戈约·伊克是一个除了无花果的花朵之外什么都看不见的老瞎子,他的妻子玛丽娅不仅离开了他,还带走了两个孩子和家中积攒下的所有东西。玛丽娅来自惨遭灭门的那个开药铺的萨卡通家族,惨剧发生时,她还是个嗷嗷待哺的孩子,因为在床底下睡着了,从而躲过一劫。瞎子将她救回来并且抚养长大,待她成年后,与她结为了夫妻。可是玛丽娅巴不得丈夫早点死。被妻子抛弃的戈约·伊克踏上了漫漫寻妻路,途中他找了一位大夫,请他刮掉自己眼睛上的云翳,就这样恢复了自己的视力。然而重获光明的戈约·伊克悲伤地发现,自己对妻子的相貌一无所知,他只有在瞧不见东西的时候才能看见玛丽娅。对他来说,玛丽娅就是无花果的花,是隐藏在伊克爱情果实里的花。只有他那双闭合的眼睛才能看到这种花朵和果实。他不能凭眼睛去窥视爱情,只能凭耳朵、血液、汗水、唾液去感受爱情。想到这里,伊克在黑暗中放声痛哭,直哭到泪水干涸。

另一个寻妻故事的主角是邮差阿吉诺先生。忠于职守的邮差满怀期待地往家赶,他给心爱的妻子带回了一件礼物,那是一条在中国人开的商店里购买的真丝小披肩。然而一进家门,邮差就觉出一丝异样,总在茅屋里迎候他的爱妻不见了踪影。悲痛欲绝的邮差先生先是生病,后来又被捕入狱,家当也全让人偷了个精光。他再也无心为人们传递信笺,他只想寻觅自己的妻子,在漫长的寻妻之旅的终点,邮差终于得知了妻子的下落。原来妻子并非离家出走,她在出门打水时,跌进了黑咕隆咚的深井里,如今早已变成一堆白骨、腐肉、毛发,身旁放着破衣烂衫、破碎的瓦罐、冰冷的绳索和耳环。

这里原文写得十分动人,我给你念一段:“悲痛欲绝的尼丘先生,眼中噙满了泪水,晶莹的泪珠在睫毛间轻轻抖动,仿佛一颗石子在一泓清水里激起的涟漪。最后,他蜕掉了人皮,化身为丛林野狼,一纵身跳到一片暖烘烘的细沙地上,四只爪子站在陡峭的山坡上,发出了阵阵长嗥。”

从以上的情节就可以看出,《玉米人》并不是一部传统的长篇小说,更像是一部印第安民间故事集。那么,阿斯图里亚斯究竟想通过这样的形式,表达什么样的主题呢?

从某种意义上讲,我们可以把《玉米人》视为展现美洲本土文化与世界文化之间冲突的作品。自拉美各国相继独立之后,民族身份的构建就成为文化精英们极度关切的话题。在拉丁美洲,西班牙语虽然占统治地位,拉美拥有的依然是包括印第安文化在内的多种族多元文化。不管是文明与野蛮,还是美洲主义和世界主义之间,文化冲突在所难免,于是反映文化冲突的拉美文学作品于20世纪初应运而生。

在现实世界里,整个拉丁美洲的印第安人在经济上受剥削,在文化和政治上受压迫,处境十分凄惨。于是书中伊龙酋长的死作为一个复仇的起点,用一次又一次的报应不爽,彰显着美洲本土文化的最终胜利,在最后的两个寻妻故事中,作者用饱蘸诗意的笔触描绘出古印第安人生活的神奇魔幻气氛,使得整部作品升华为作者探索民族艺术特色的勇敢尝试。

站在文学发展史的角度看,《玉米人》的重要性就更突出了。20世纪初,作为世界文学盛宴的迟到者,拉丁美洲为全世界读者奉上一道极其精美的菜肴:“魔幻现实主义”小说。所谓“魔幻现实主义”,就是:在小说高度细节化的现实背景环境中,嵌入奇异得令人难以置信的内容。如果说《百年孤独》是魔幻现实主义的杰出代表,那么《玉米人》则蕴藏着这一文学流派的文化源泉。

因此,毫不夸张地说,《玉米人》在拉丁美洲文学史上具有承前启后的意义。它上承20世纪20和30年代过分追求本土化的土著主义文学和大地主义文学时期,下接20世纪60和70年代史称拉美“文学大爆炸”的拉美文学空前繁荣时期。它的横空出世,代表拉美作家们终于在本土的和外来的东西、内容与形式之间找到了完美的契合点,是拉美文学在世界文坛吹响的第一声嘹亮号角。

《玉米人》问世后的很长一段时间里,西方各国的文学批评家们对于它的评价呈现出两极分化的态势。有相当一部分批评家秉持保守意见,如果用传统的尺度衡量,《玉米人》确实存在很多“缺陷”。乍看之下,整部作品由六个相互之间没有太多联系的小故事组成,情节松散,缺乏连贯性,尤其是最后两个故事,跟前面的情节几乎可以说是脱节的。不仅如此,《玉米人》中包含大量方言土语,唠唠叨叨,胡言乱语,充满象征意味,很多段落比起小说来更像是散文诗,对于那些习惯了阅读传统小说的读者来说,着实难以适应。因此有学者指出,《玉米人》是作家艺术成就最高的作品,但不是读者接受度最好的作品。

但英国著名拉美文学批评家杰拉德•马丁认为,《玉米人》的故事情节表面上看好似一盘散沙,实际上别有深意,作品表面上看写的是危地马拉一国的人与事,然而细究之下,我们能够发现经历过同样历史阶段的所有社会的影子。表面的杂乱无章、生硬的情节起伏和怪异的叙事节奏,反映的是与大自然保持着宗教联系的印第安原住民古老而原始的思维方式。

另外,马丁还有了一个令人意外的发现:阿斯图里亚斯的创作过程或许远没有他自己认为的那么天马行空、不受约束,而是他一直在不自觉地遵循着原始社会的思维模式和宗教神话创造模式,受各种印第安原住民的宗教典仪、民风民俗、神话传说进行重新整理的影响,他采用的丰富多彩的方言土语,使行文具有韵律感和节奏感,从而成为一种诗性散文。恰恰是因为这样,《玉米人》反而得以摆脱时间和地域的限制,获得了一种普世情怀。

为什么阿斯图里亚斯拥有这么独特的创作风格呢?说到底,这种奇幻的语言和叙事风格离不开他动荡的成长经历。

阿斯图里亚斯1899年出生于危地马拉城,父亲曾做过律师和法官,父母都是西班牙移民的后裔。在阿斯图里亚斯出生的前一年,也就是1898年,保守党人埃斯特拉达·卡夫雷拉上台并成为危地马拉的独裁者。成年后的阿斯图里亚斯曾以这位独裁者为原型,创作出鼎鼎有名的反独裁小说《总统先生》。1904年,阿斯图里亚斯时任法官的父亲,释放了几名因制造骚乱遭当局逮捕的学生,这一举动惹恼了统治当局,因而丢了工作。1905年,阿斯图里亚斯全家被迫寄居在阿斯图里亚斯的祖父母家中,当时的阿斯图里亚斯只有六岁。正是在这座内地小城中,阿斯图里亚斯第一次与危地马拉土生土长的印第安居民有了亲密接触。一个名叫劳拉·雷耶斯的年轻印第安女子,成为阿斯图里亚斯的保姆,用大量的印第安民族神话传说滋养了作家的童年,对作家成年后的文学创作产生了深远的影响。

阿斯图里亚斯在大学期间攻读法律,1923年顺利取得律师资质。大学期间,他曾多次到农村展开社会调查,甚至以《印第安人的社会问题》作为自己的硕士论文标题。因为发表了一些反独裁的文章,阿斯图里亚斯在国内的处境很不妙,于是,他前往欧洲求学,先去伦敦,后前往巴黎,并在那里生活了十年,过上了令无数文艺青年欣羡不已的波西米亚式生活。在此期间,他进入巴黎-索邦大学研究人种学,在法国著名考古学家乔治·莱纳托的指导之下攻读哥伦布发现美洲新大陆以前的古印第安文化,这段求学经历对于作家艺术风格的形成都起到了决定性作用。

1933年7月14日,阿斯图里亚斯回到祖国危地马拉,先从事记者工作,后涉足政坛。1954年,危地马拉再度陷入军政府的独裁统治,阿斯图里亚斯被剥夺国籍,流亡海外10年之久。1966年,危地马拉国内政局发生变化,阿斯图里亚斯得以回归祖国,并被任命为危地马拉驻法国大使。1967年,“由于出色的文学成就”“作品深深植根于拉丁美洲的民族气质和印第安人的传统之中”,获得诺贝尔文学奖。

从上述经历我们可以看出,阿斯图里亚斯的文学生涯,既受到印第安传统文化影响,也与他的强烈社会责任感密切相关。阿斯图里亚斯曾在多个场合说过,拉美文学是一种战斗和抗议的文学,文学创作是拉美小说家斗争的武器,创作灵感来源于令他们苦痛的现实。正所谓爱之深责之切,他的反独裁小说《总统先生》嘲讽了如一颗毒瘤般祸害着拉美各国的军事独裁统治,而《玉米人》则集中体现了阿斯图里亚斯对于自己民族源头的深切爱恋,也是阿斯图里亚斯留在世上的最重要的文本,这本书后来被评为20世纪百部最佳西语小说之一。

好了,这本《玉米人》就为你讲到这里,最后我们来回顾一下。

《玉米人》不仅是拉丁美洲魔幻现实主义流派的开山之作和重要源头,在拉丁美洲文学史上还具有承前启后的意义。如果用一句话进行简单概括,那么《玉米人》可以归纳为一部印第安人复仇史和两个寻妻小故事。其主要情节由六个章节构建而成,它们中的每一个都能够自成体系,拥有自己的主人公,自己的空间和时间,尤其是最后两个寻妻故事,已经完全脱离了印第安人复仇主线。用传统的眼光看,整部作品与传统的长篇小说概念背道而驰,或者至少是一个非典型范例,更像是一部印第安民间故事集。事实上,对于这样的布局与安排,阿斯图里亚斯有着自己的考量,它是阿斯图里亚斯探索民族艺术特色的伟大尝试。

撰稿:黄昱宁工作室 转述:徐惟杰 脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.《玉米人》可以归纳为一部印第安人复仇史和两个寻妻小故事。

2.拉美文学是一种战斗和抗议的文学,文学创作是拉美小说家斗争的武器,创作灵感来源于令他们苦痛的现实。

3.“纳华尔主义”作为一种远古文化沉淀,已经继承内化为所有拉美人的文化记忆,并将继续传承下去。