《玄奘与丝绸之路》 裴鹏程解读

《玄奘与丝绸之路》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者前田耕作是日本著名文化学者、中亚研究专家,为更好地研究玄奘,他曾重走玄奘西行之路。

关于本书

作者并没有孤立地研究玄奘这位古人,而是为他的经历找到一块背景板:7世纪东西文化交流中的亚洲大陆。研究发现,玄奘的伟大成就跟那个特殊的时代紧密相关,他人生中的重要节点几乎都与重要历史事件有关。 同时,玄奘又是一位痴迷于探索未知的行动家。玄奘的西行之旅,与其说是高僧取经,不如说是一位好奇心爆棚的年轻人在“探险”。

核心内容

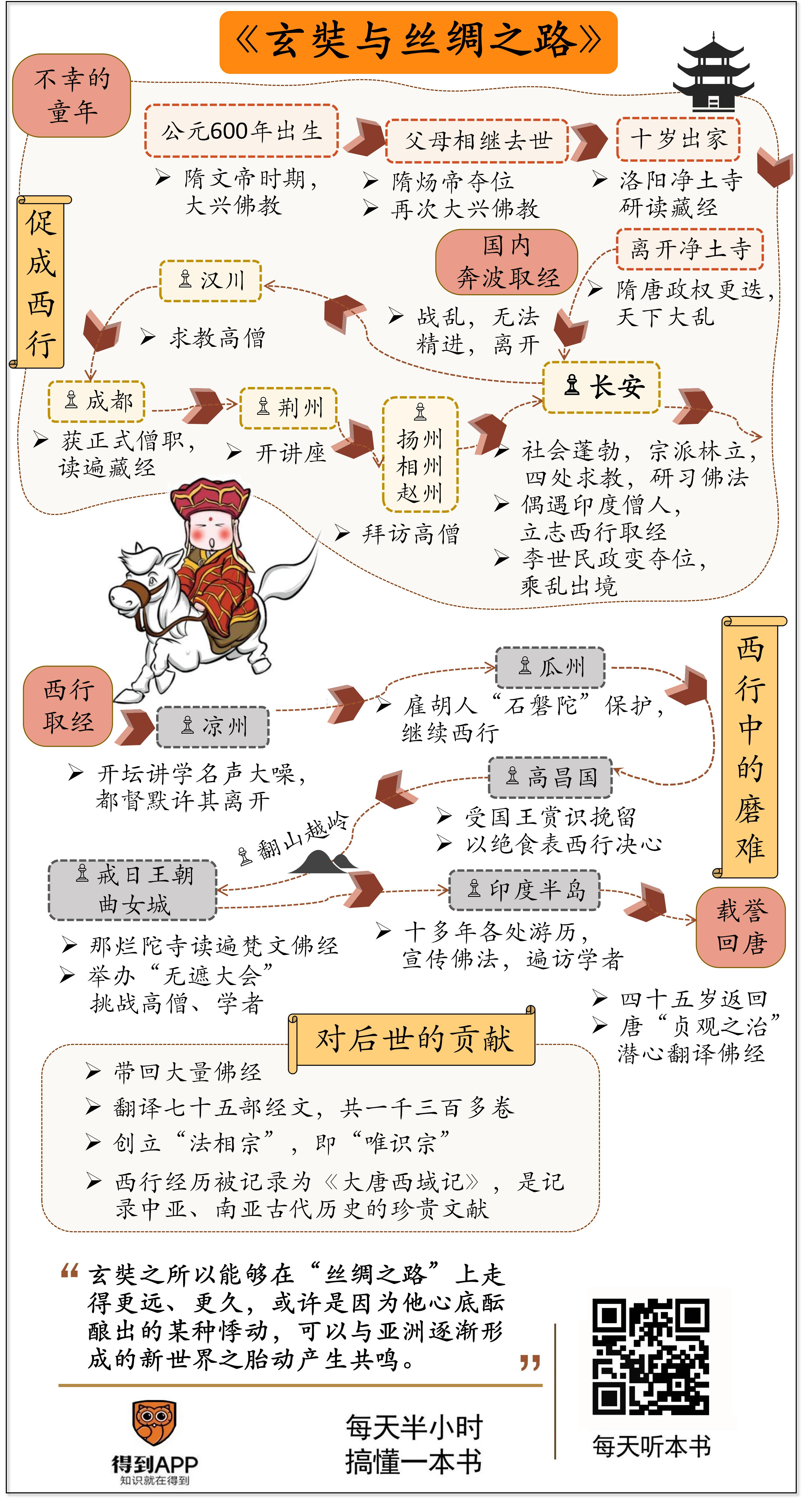

第一部分,历史上真实的玄奘是什么样的,他为什么要西行?

第二部分,与《西游记》中的唐僧对比,“丝绸之路”上的玄奘经历了哪些独特的磨难?

第三部分,玄奘为后世留下什么?

你好,欢迎每天听本书,今天为你介绍的书是《玄奘与丝绸之路:东西文化交流的传奇之旅》。

玄奘是个我们非常熟悉的人物,在小说《西游记》里,他是个软弱迂腐、不辨善恶的团队领导;在历史课本里,他又是位学识渊博、意志坚定,推动佛教传播发展的高僧。

其实,这两个形象都是失真的。《西游记》是神魔小说,作者扭曲了玄奘的真实形象,这个很好识别。而历史记载中的玄奘也遭到脸谱化,他的故事主要是出自一本叫《大慈恩寺三藏法师传》的人物传记,作者是玄奘的弟子。弟子为师父立传,当然要极力凸显师父的优点,这导致我们只能远远看到玄奘的某一面。

今天这本《玄奘与丝绸之路》的作者是日本著名文化学者、中亚研究专家前田耕作。前田耕作并没有孤立地研究玄奘这位古人,而是为他的经历找到一块背景板。这块背景板就是7世纪东西文化交流中的亚洲大陆。

参照这个背景板再看玄奘,我们会发现,玄奘的伟大成就跟那个特殊的时代紧密相关。玄奘是个被时代洪流向前推动的人,他人生中的重要节点几乎都与重要历史事件有关。用作者的话说:玄奘之所以能够在“丝绸之路”上走得比任何人都更远、更久,或许是因为他心底酝酿出的某种悸动,可以与亚洲逐渐形成的新世界之胎动产生共鸣。

但同时,玄奘又是一位痴迷于探索未知的行动家。玄奘的西行之旅,与其说是高僧取经,不如说是一位好奇心爆棚的年轻人在“探险”。《西游记》中唐僧在取经路上遇到的人,要么是妖怪变的,要么就是想谋财害命的坏人。而玄奘在西行路上遇到的一个个陌生人,却几乎都成为他取经成功的重要保障。

接下来,我们分三部分介绍本书精华内容:

第一部分,历史上真实的玄奘是什么样的,他为什么要西行?

第二部分,与《西游记》中的唐僧对比,“丝绸之路”上的玄奘,经历了哪些独特的磨难?

第三部分,我们看看玄奘为后世留下了什么。

先来看,玄奘为什么要西行。

《西游记》电视剧里,唐僧有句话总是挂在嘴边:“贫僧是东土大唐来的和尚,要到西天求取真经”。请注意,“到西天求取真经”这句话意味着,唐僧觉得唐朝的佛教不够盛、佛法不够“真”,所以他才不远万里,前往“西天”也就是古印度,拜见得道高僧,把原汁原味的佛教经典请到大唐来,普度众生。

虽然《西游记》是艺术作品,但“玄奘西行是为了求取真经”这个说法,被大家普遍认同。无论是中学教科书,还是历史研究著作都基本采纳。

不过,我们稍稍了解一下佛教的发展情况,就会发现“求取真经”这个说法掩盖了很多重要信息。

首先,前往所谓的“西天”,真的能遇到绝顶高僧,取回闻所未闻的经典吗?

在玄奘生活的时代,佛教在印度已经衰落了。佛教是公元前6世纪左右出现的,相当于我国春秋时期。到我国战国末期,印度孔雀王朝的阿育王建立了前所未有的大帝国,佛教在南亚次大陆的发展达到巅峰。但阿育王创造的辉煌如昙花一现。当秦汉时期的中国实现统一,古印度则陷入长期分裂。从那时开始,佛教在古印度遭到婆罗门教等信仰的挑战,影响力不断下滑。八百年后,也就是玄奘时期,印度次大陆再次处在分裂中,当地主要流行婆罗门教、耆那教,佛教只流行于印度次大陆的东北部一带。

另外,当时中国的佛教水平真的比印度差很多吗?

佛教在古印度不断衰落,却在东亚地区蓬勃发展。佛教最晚在公元1世纪传入中国,到公元5世纪,佛寺已经遍布全国。“南朝四百八十寺”描写的就是这个景象。除了寺庙遍布全国各地,大量佛教经典也持续涌入中国。代表人物是鸠摩罗什,既是一位高僧,还是一位翻译家。他几乎把大乘佛教所有重要经典都翻译过来了。而且,他的翻译特别有讲究,既要传达经文要义,还要表现美感。他不辞辛苦对照原文用汉文重写经文,造就了许多翻译经典,比如“色即是空,空即是色”这句话就是他翻译的。鸠摩罗什的翻译内容信实,字句流畅,有效推动了佛教广泛传播。

话说回来,既然玄奘生活的时代,印度的佛教已经不比当初,而中国的佛学发展得越来越好。经历千难万险去“求取真经”,这件事情的性价比好像没那么高。既然这样,为什么玄奘还要执意西行呢?

如果把玄奘的人生经历放在时代大背景下,你会发现,不只玄奘西行,连玄奘与佛结缘也跟时代有密切关系。下面,我们参照时代背景,看一下早年的玄奘。

玄奘出生于隋文帝时期,具体年份有600年、602年这两种说法,本书作者采用的600年这个说法。这时隋文帝正在大兴佛教。文帝很崇拜印度的阿育王。阿育王先通过战争在古印度建立了一个空前庞大的帝国。后来,为了巩固统治,管理庞大的疆域,阿育王“放下屠刀,立地成佛”,在全国范围内推广佛教,并派佛僧对外传播佛法,拓展帝国影响力。七百多年后,中国隋朝的开国之君隋文帝在经历类似的情况,先通过战争开疆拓土,再向地方各行政区发布敕令,广泛建造佛舍利塔,振兴佛教,利用佛教巩固统治。玄奘就是在这样的背景下出生的。

其实,最初玄奘的家庭环境跟佛学并没有什么关系。

玄奘出家前的名字是陈祎,在讲述他出家前这十多年历史的时候,我们拿陈祎这个俗家名字称呼他。陈祎的父亲精通儒家经典四书五经,还担任过江陵县令。但在陈祎四岁的时候,他的家庭,和隋朝皇帝的家庭各发生了一件大事。陈祎家中,母亲突然去世。皇帝家中,隋文帝杨坚去世,随后他的二儿子杨广杀害兄长,当了皇帝,这就是隋炀帝。面对国与家的双重悲剧,陈祎的父亲索性辞官归隐,一边潜心读书,一边抚养孩子。

父亲发现,陈祎特别聪明,八岁的时候就能快速、准确地理解文章的含义。于是,父亲开始给他讲《孝经》。《孝经》虽然带着一个“经”字,但是跟佛经没什么关系,这是儒家“十三经”中的一部。之所以教这部书,作者猜测,可能是父亲想要在告诉幼年丧母的陈祎,只要常常思念母亲,并照顾好自己,这就是对母亲最大的孝顺。

陈祎的父亲原本想着通过《孝经》来缓解陈祎前些年丧母的悲痛,没料到一年后他本人也过世了。陈祎还有一位哥哥,兄弟二人为了生存先后赶去洛阳的净土寺,打算出家为僧。但男子出家要满十八岁,作者提到,当时的陈祎只有十岁,按照规定陈祎并没有剃度的资格。那他是怎么出的家呢?

这还要说回到时代背景。隋炀帝杀死兄长登上皇位,免不了遭人非议,为了稳固统治,他想了不少办法,比如搞个大工程,修建大运河;或是发动对外战争,攻打高句丽。但皇帝要受人好评,不只要有武功,在精神文化方面也得有所作为。于是,隋炀帝再次把佛教当工具,三番五次下诏修寺庙、造佛像,并且下令,要在洛阳选拔二十七人剃度为僧。按理说,这不多的指标无论如何也轮不到十岁的陈祎。

陈祎很聪明,他找到组织选拔的衙门,然后在外面走动,引起主考官注意。主考官询问他:哪里人?叫什么名字?出家后想干什么。陈祎说出一句很有名的话:“意欲远绍如来,近光遗法。”意思是,远的来说是继承如来的事业,就近的来说是光大佛祖传下来的佛法。主考官很惊讶,觉得陈祎是个难得的人才,同意他剃度出家,“玄奘”这个法号,就是这时获得的。

获得了僧人身份,玄奘不仅有了落脚的地方,还可以广泛阅读寺庙中的佛经。洛阳净土寺是当时佛教四大道场之一,藏经丰富,玄奘可以花一生的时间慢慢品读。奇怪的是,五年后他竟然要和哥哥离开寺庙。这是为什么呢?

玄奘在净土寺内潜心研习,寺外却不太平,先有黄河泛滥,后有隋炀帝远征高句丽失败,杨玄感叛乱,天下很快陷入大乱。洛阳是隋朝的东都,更少不了被军阀攻城,被盗贼劫掠。何况,寺庙断了香火钱,僧人们为了生存不得不离开这里。

玄奘要到哪儿去呢?听说李渊在长安称帝,玄奘和哥哥打算投奔新政权。

请你注意,这个时刻,年仅十五岁的玄奘,即将走上他的“取经路”。因为,从此开始一直到他四十五岁从印度取经回来,探索未知的脚步从来没有停下过。他的目标很单纯,不断解锁未知知识领域,找到一套完美的理论,足以解释所有事情。

下面,我们一起走上玄奘的“取经路”。

玄奘和哥哥从洛阳赶到长安后发现,由于天下仍在战乱,长安作为新王朝的都城,处于战时体制,也不是个能安定生活的地方,所以很快离开了。

玄奘离开长安更重要的原因是,长安没什么大的寺庙。当初的洛阳净土寺是四大道场之一,现在待在长安,玄奘的佛法思辨能力不会有什么长进。所以他跟哥哥要赶去一个高僧云集的地方。在战乱的时代,西南的成都成为很多人的目标。

你可能会说,这不就是躲避战乱去了吗?

还真不是。从长安赶去成都有数百里路要走,沿途到处都是战争,甚至有趁乱来占便宜的突厥人。玄奘途径汉川的时候,偶遇两位高僧,他便抓住机会求教。汉川距离成都仍然很远,但他还是坚持在当地待了一个月。

赶到成都后,玄奘和哥哥松了口气。成都位于西南地区的盆地,这在战乱时代是个难得的安身之所。哥哥很快获得宣讲佛法的职位,玄奘也受了具足戒,获得正式的僧职。玄奘找来当地的佛经,不论是大乘佛教经典还是上座部经典,统统都读。

但追求安稳绝不是玄奘的目标。三年后,玄奘基本上把当地的经书都读完了。他求告哥哥,想要重返长安。因为战乱暂时平定,都城或许有更多学习资源。哥哥试图安抚玄奘,劝他留下,但玄奘很性急,铁了心要走。玄奘可能没想到,这将是他和哥哥的诀别。史料没有记载玄奘的兄长是什么时候圆寂的,但提到,后来哥哥一直留在成都,而玄奘再没来过这里。

接下来,玄奘的目标真的是长安城吗?并不是,玄奘的目标只有一个,就是找到一套无懈可击的佛学理论。玄奘并没有北上返回长安,而是混入一群商人中间,沿着长江向东出发,抵达洞庭湖东北方的荆州。学习既要输入,还要输出,他在当地开了三场讲座,座下提问积极,玄奘对答如流。他发现这个地方高人不够多,于是再次沿长江往东,前往扬州。扬州有很多独特的佛教派别,他一一拜访高僧,学习了不同理论。

离开扬州后,玄奘又朝远在北方的相州走去。唐代的相州位于今天河南和河北交界一带。他跑了上千里路赶到相州,只是为了找一位名为慧休法师的高僧,聊一聊有关《摄大乘论》的学习心得。临走前,慧休法师又给玄奘推荐了赵州的道深法师,他是研究《成实论》的专家。于是玄奘离开相州,北上前往赵州。玄奘常常自己也不知道下一站会是哪里,他只想解锁一个又一个智慧宝库。

在赵州拜访过高僧后,玄奘赶到长安。这时的长安已经熬过了战乱年代,一片蓬勃。玄奘一方面在长安四处求教研习佛法,但另一方面,他也越来越不安。因为长安城中,除了佛教以外,拜火教、摩尼教都建造了寺庙,这些信仰有很强的生命力,都在迅速壮大。

而反观佛教内部却派别林立,玄奘游历多年,始终没找到一套能有效回应各种问题的佛理。原因是什么?玄奘意识到,很可能是佛经出了问题。之前的佛经多是西域学者或印度学者翻译的,他们对中文的掌握并不精深,所以翻译的经文不一定能准确传达原著本意。一次,玄奘在长安遇到一位印度僧人。这位僧人告诉他,印度北部和平繁荣,佛教有所复兴,世界各地学者来这里访学。

听到这句话,玄奘意识到,他的取经路还得走下去。只不过,接下来的路,更加漫长,更加危险,更加不确定。

去印度取经,不只是有一腔热血就行。如果说玄奘之前经历算是国内校际游学,接下来他面临的就是出国留学。留学最大的障碍之一是外语。当时没有外语培训机构,好在长安的外国人很多,不妨碍玄奘学习多种外语。借这个机会,他一边练口语,一边向外语老师询问西行之路的风土人情。

除了外语,出国还得准备好护照,唐代的护照叫作“过所”。玄奘写了申请,但被驳回了。唐朝不是很开放吗,为什么不允许僧人出国呢?

这是因为,就在玄奘打算出行的前一年,唐朝刚刚发生一件大事。唐高祖李渊的次子李世民,发动政变杀死兄弟,逼父亲退位。那个时候,天下战乱还没有完全平定。宫廷政变发生,进一步加剧了社会危机。长安城再次进入战时体制,不许出入,城中出现严重饥荒和骚乱,死了不少人。所以,玄奘不可能拿到“护照”。

这一年的玄奘只有27岁,对未知的渴望、以及年轻人的急躁、自信,让他做出一个决定:趁乱出境。他相信,只要沿着古老的商路,也就是今天我们说的”丝绸之路“,一定能到达终点。

玄奘的西行之路正式开始了。

《西游记》中唐僧在路上遇到的困难可以总结为“男妖要吃肉,女妖要结亲”,路上只要出现人,很可能就是妖怪变的。

其实,玄奘在西行路上遇到的人,反倒是支持他走完全全程的重要力量。比如,途径凉州,也就是今天甘肃武威的时候,凉州都督听说有人要出国,坚决要求玄奘按照朝廷规定返回去。后来唐僧在当地开坛讲学,名声大噪,凉州都督便改变态度,默许他离开。

凉州有位僧人,觉得玄奘一个人出远门人生地不熟,就让弟子悄悄把玄奘送到下一站瓜州,也就是今天甘肃酒泉。在瓜州,他得知前途非常凶险,就在他纠结要不要走的时候,听说当地官员下发通告,要把偷渡的僧人抓回去。反正回去也要受罚,玄奘心一横,买了一匹好马,雇了一位叫“石磐陀”的胡人随从迅速上路了。

这位“石磐陀”是中亚粟特人,他来自石国,“石头”的“石”,长相高鼻深目,毛发茂密,负责牵马探路,以及玄奘的安保工作,帮了玄奘不少忙。你可能猜到了,这就是《西游记》孙悟空的原型。孙悟空在《西游记》里曾多次赌气返回花果山,好在最后都回来了。这位石磐陀也在中途离开玄奘,但他却没有回来。因为,虽然石磐陀是中亚人,但在汉地生活久了,实在不愿意跟着玄奘冒险。

《西游记》里有个场景,你可能还有印象。唐僧出行前,唐太宗与他依依惜别,结为兄弟,并送他通关文牒,相当于开了介绍信。但实际情况是唐太宗夺权后忙着稳定政局,哪有闲工夫跟和尚结拜。

不过,玄奘在西行路上还真遇到一位贵人,他是高昌国国王麴文泰。高昌就是今天的吐鲁番,在玄奘时代,高昌是个独立的小政权。麴文泰满怀诚意地招待玄奘,还请他多跟当地僧人讨论交流。玄奘盛情难却,那就待几天吧,正好歇歇脚。十多天过去了,玄奘打算要走了,结果国王竟然不让他走。这是为什么?

麴文泰刚继位没几年,很希望高僧玄奘留下来协助他统治。玄奘当然不会接受,于是开始绝食。国王眼看着这位东土大唐来的高僧,日渐衰弱,动了恻隐之心,便同意他离开。并约定,玄奘从印度回来后,要在高昌住上三年,开坛讲学。

玄奘启程前,麴文泰与他结拜为兄弟。麴文泰不知道玄奘需要多久才能回来,就给他准备了二十年往返的路费,还有二十四国国书以便过关。他把玄奘送到城西后,又骑着马陪玄奘走了几十里。可以想象,玄奘心里多么感激。所以,玄奘一直没有忘记两人的约定。只可惜世事难料,当玄奘十多年后回来的时候,麴文泰已经不在人世,高昌国也灭亡了。

我们接着赶路。有了麴文泰的支持,玄奘接下来的路似乎轻松了。但这所谓的轻松,只体现在通关的时候。这倒不只是因为麴文泰写了国书,而是因为玄奘选择的路线是古老的丝绸之路。千百年来,无数商人、使节在这条道路上来来往往,沿途民众早已习以为常。玄奘也借这个机会,有时停留讲学,有时四处考察,满足自己的好奇心。

但有个困难,麴文泰没法帮忙解决,这就是艰苦的自然环境。前往印度,大多数时候是在荒郊野外,甚至要翻山越岭,其中帕米尔高原最危险。这个高原不一样,它是天山、昆仑山、兴都库什山等高大山脉交汇后形成的山结。所以,这里不仅高寒,而且地形崎岖多变。原本,高昌国王给玄奘配备了一支队伍,但一次次翻山越岭造成随从不断掉队,最终只有少数几个人赶到印度。计算一下,玄奘从长安出发,赶到印度次大陆,大概用了两年多的时间。

玄奘西行的目的是印度北部的戒日王朝。戒日王朝的那烂陀寺是印度最重要的佛教重镇。现在,玄奘终于能读到最原汁原味的梵文经典了。看起来,玄奘已经实现了自己的目标。但前面我们说过,玄奘的目标并不是某个地方、某位大师,而是不断探索未知的知识世界,找到一套完美的理论。

戒日王朝的版图只占印度北部的一部分。除此以外,南亚还有大大小小各种政权,这些地方主要流行其他宗教。但玄奘倒是从不拒绝任何新鲜的思想。于是,他兜兜转转,把整个印度半岛逛了一圈。

当时的印度非常动乱,玄奘能到处跑而安然无恙,得益于戒日王的帮忙。为什么戒日王会支持玄奘呢?

其实,无论是隋文帝、唐高祖,还是高昌王、戒日王,他们都很清楚,宗教不仅能笼络百姓,而且还能对外拓展政权影响力。而玄奘的出色,深深打动了戒日王。

玄奘在戒日王朝的都城曲女城举办“无遮大会”,也就是佛教界的辩论大会。参会人各式各样,不仅有佛教教派,还有婆罗门教的学者参加。玄奘单挑各位高僧、学者,竟然无人能敌。这就好比一位外国留学生,竟然把这个国家相关领域的所有教授、专家给干趴下了。

戒日王看到这个场面,怎么能不心动呢?他邀请玄奘在印度各地宣说佛法,借此统一佛教。玄奘正好借这个机会,在异教遍布的印度遍访各宗各派学者,或者是在高僧出生地“打卡”。直到他45岁的时候,离开故国17年的玄奘才启程返回唐朝。

最后,我们看一下玄奘为后人留下什么。

最被我们熟知的有两件事,一是他带回了大量佛经,并把他人生最后的时间用在翻译经文这件事上。他用十七年时间共翻译了七十五部经文,共一千三百多卷,在中国佛教领域前无古人后无来者。另外,他开创了一个新的宗教派别“法相宗”,又叫“唯识宗”,这个派别最大的特点是立足于佛教经典,重视对佛教教义的研究。这也是难度最大、最艰深的派别,毕竟一般人很难有玄奘那样精深的学识。

其实,玄奘有一件事情更值得被重视,这就是玄奘西行的经历。

玄奘回国后,请求唐太宗允许他到少林寺翻译经文。少林寺在今天河南,玄奘之所以要远离都城,是为了更好地翻译经文,免得被“粉丝”打扰。而且,少林寺距离玄奘父母的坟墓相对较近,小的时候,父亲让他背诵《孝经》的事情,他一直记得。只不过,唐太宗没有答应,因为玄奘是顶级高僧,把百姓的精神偶像留在自己身边显然更安全。另外还有一个原因,唐太宗是位有世界眼光的千古一帝,所以,他要玄奘把域外风土人情、各国君王动向都讲给他听。皇帝的命令当然不好违抗,所以玄奘勉强答应了。后来玄奘的这些经历,经玄奘口述、弟子辩机执笔,写成了《大唐西域记》。

不过,玄奘西行经历的价值可不只是满足唐太宗的个人好奇,他留下的《大唐西域记》至今仍然有重大影响。这部作品就像是一座桥,把中亚、南亚的今天和过去的连接起来。

中国人喜欢记录历史,但很多文明都没有官方修史的传统。《大唐西域记》是少有的记录中亚、南亚历史地理的古代文献,研究古代史的学者离不开它,考古学家的挖掘也要拿这本书做参考。19世纪欧洲人在阿富汗发现的巴米扬大佛,在印度德干高原发现的阿旃陀石窟,这些旅行家的身上必然带着一本《大唐西域记》。

到这里,这本书的精华内容就为你介绍完了。

玄奘是公元664年去世的,如果按照作者采纳的玄奘生于600年这个说法,玄奘享年64岁。如果把玄奘这64年的人生压缩为一天24小时,他的人生可以分为四个阶段:

凌晨0点到5点,是玄奘不幸的童年阶段。伴随着隋炀帝杀害兄长登上皇位的时代背景,玄奘先后失去母亲、父亲,后来投奔洛阳,步入佛门。

从凌晨5点到10点,是玄奘在国内奔波“取经”阶段。这段时间,隋唐政权更迭,天下大乱。玄奘从洛阳出发,先后经过长安、成都、荆州、扬州、相州、赵州等地,最后返回长安。

上午10点左右,李世民发动政变,夺权上台,刚刚安定的天下,再次陷入混乱。玄奘趁乱离开长安,开启了他的西行“取经”之旅。直到17点,他人生最宝贵的三分之一的时间,都献给对未知的探索。

17点半,玄奘载誉返回长安,这时的唐朝正在经历“贞观之治”。玄奘非常珍惜这难得的和平。人生的最后四分之一,他专注于翻译佛经,并回忆自己的精彩经历。

玄奘是一位高僧,但他更是一位行者。德国哲学家尼采曾说:“捷径使人迷路”。而玄奘在学佛的道路上,从没有选择捷径。他时常迂回折返,用自己的双脚去确认、用双眼去观察世界的深度。找到值得捕捉的目标后,他便锁定不放,集中精力一沉到底,过后再重新浮上来。

他这种活跃的劲头究竟从何而来?不要忘记玄奘所处的独特时代,变动活跃的时代是翻腾的海浪,海浪托举着求索的小舟,载着玄奘在历史的洪流中乘风向前。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:摩西脑图工作室

划重点

-

玄奘的西行之旅,与其说是高僧取经,不如说是一位好奇心爆棚的年轻人在“探险”。

-

玄奘是个被时代洪流向前推动的人,变动活跃的时代是翻腾的海浪,海浪托举着求索的小舟,载着玄奘在历史的洪流中乘风向前。