《漫长的战败》 裴鹏程解读

《漫长的战败》| 裴鹏程解读

关于作者

本书作者桥本明子是一位美籍日裔社会学者,曾在日本、德国、英国生活,后定居美国,在匹兹堡大学任教。她既对日本文化有深刻体会,又有广泛的国际视野,对“日本人怎么看待战败这件事”这个课题,做出不一样的解答。

关于本书

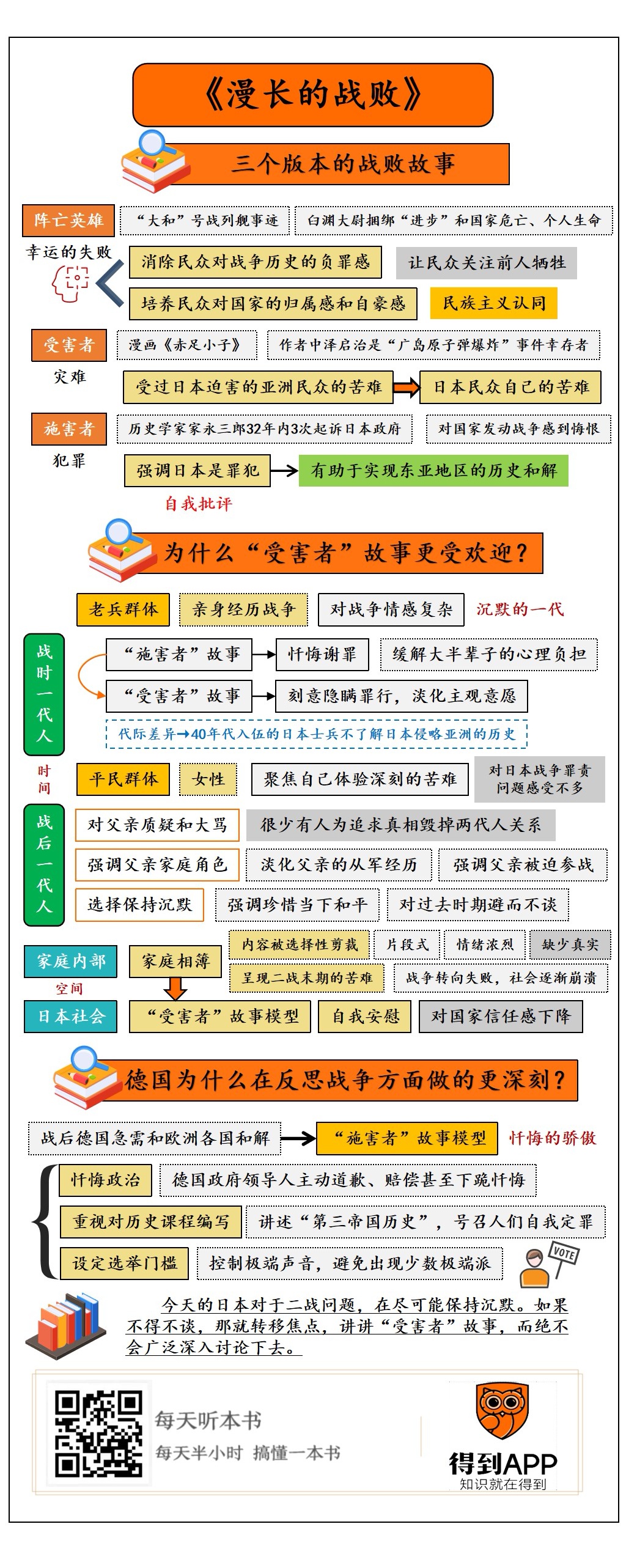

作者发现,日本国内对二战战败的认识一直是分裂的:“阵亡英雄”的故事,把日本战后繁荣归因于二战士兵的牺牲;“受害者”故事,强调日本也是二战受害者;“施害者”故事,主张日本要对战争罪责进行深刻反思。三个故事相互抵触,都在争夺道德优越性。

核心内容

1.三个版本的战败故事是怎么讲述的?

2.为什么“受害者”故事在日本更受欢迎?

3.同样经历战败的德国,为什么在反思战争方面能做得更深刻?这对日本有什么启发?

你好,欢迎每天听本书,今天为你介绍的是《漫长的战败》,副标题是“日本的创伤、文化记忆与认同”。简单说,这本书主要讲的是:日本人是怎么看二战战败这件事的?

提到对二战的态度,与德国相比,日本明显“反思不足”。比如,今天仍有一些日本政客会去参拜供奉“甲级战犯”的靖国神社;日本政府近些年还在不断强化军事力量,试图突破二战后制定的“和平宪法”。甚至,日本媒体界、教育界也存在歪曲历史的现象。

只有正视问题、深入反思,才能设法规避问题,这好像是个再简单不过的道理。为什么日本对战争的反思,总是不够呢?

今天这本《漫长的战败》告诉我们,其实“日本人怎么看待战败这件事”是个非常复杂,并且不断变化的问题。具体介绍本书内容之前,先来了解一下作者桥本明子。她是一位美籍日裔社会学者,曾在日本、德国、英国生活,后定居美国,在匹兹堡大学任教。她既对日本文化有深刻感受,又有广泛的国际视野,因此对“日本人怎么看待战败”这个课题,有不一样的理解。

研究这个课题的时候,桥本明子综合运用了访谈、教科书、影像分析在内的多种研究方法和模型。她发现,日本社会其实长期没有走出战败的阴影,甚至形成一种非常“漫长”的战败文化现象,作者把这种现象称作“创伤”。

而且,几十年来,日本国内对二战战败的认识一直是分裂的,并没有形成一种统摄社会共识的“元叙事”。同样是战败这件事,日本国内竟然讲出至少三个不同故事,比如“阵亡英雄”的故事,把日本战后繁荣归因于二战士兵的牺牲;“受害者”故事,强调日本也是二战受害者;还有“施害者”故事,主张日本要对战争罪责进行深刻反思。这三个故事相互抵触,都在争夺道德优越性。不过,随着时间发展,日本从“战时一代人”到“战后一代人”,从普通家庭、大众媒体再到学校教育,都在不同程度地向“受害者”故事版本靠近。

下面,我们分三部分介绍这本书的精华内容:第一部分了解一下三个版本的战败故事是怎么讲述的;第二部分看一下,为什么“受害者”故事在日本更受欢迎;第三部分,来看同样经历战败的德国,为什么在反思战争方面能做得更深刻?在作者看来,这对日本有什么启发?

第一部分,我们了解一下二战结束后,日本国内是怎么讲战败故事的。

第一个版本是“阵亡英雄”的故事,这类故事的主题词是“幸运的失败”。

什么是“幸运的失败”呢?

来讲一个日本国内几乎所有人都听过的故事,“大和”号战列舰事迹。其实故事的主体情节很简单,大致内容是:1945年4月,一艘名为“大和”号的战舰,被派遣去执行一项几乎没有胜算的自杀式突袭。“大和”号战舰载着三千名船员,号称人类历史上最大的战舰。然而在突袭途中,几百架美军轰炸机飞来,炸弹密集落下。结果,这艘战舰连同三千名船员在冲绳北部海域沉入大海。

这个故事最关键的情节发生在结尾:在战舰沉没之际,战舰上的臼渊大尉发出一段声明。声明的内容不太长,我给你读一下:“日本太不注重进步了。我们太过注意细节,太执着于自私的道德准则;我们忘记了真正的进步。日本除了在失败后醒悟过来,还能怎样被拯救?如果日本现在不醒悟过来,那它何时才会被拯救?我们将会成为带路人。我们将以死来昭示日本的新生活。这才是我们牺牲的真正意义,不是吗?”

臼渊大尉所说的“进步”到底是指什么呢?科技领先?经济繁荣?这个概念很模糊。而且,“进步”与日本是否能打赢战争也没有确切因果关系。退一步说,“进步”也不是臼渊大尉豁出自己的命就能换来的。

但臼渊大尉做出一个影响深远的举动。他把“进步”这个崇高但模糊的概念,和国家危亡、个人生命捆绑起来。这样做,既为自己的死赋予了意义,也给日本国民接受战败提供了一个理由,也就是:军人在前线战死,将为日本的明天换来进步。

这样的故事听多了,日本国民再谈到二战,谈到战败,他们的关注点就会发生偏移。他们不再考虑“为什么日本会失败”“为什么会有战争”这些核心问题,而只记得“大和”号沉没时的悲壮、舰船士兵牺牲时的勇敢忠诚。在后人眼里,日本战败不是“罪有应得”,而是一次“幸运的失败”。因为,日本获得的和平和繁荣,那可是建立在前人牺牲之上的啊。

其实,很多日本电影、纪录片、政治演讲,甚至教科书都在讲类似的故事。比如,有部作品叫《永远的0》。故事的主角是乘坐“零式”舰上战斗机自杀殉国的飞行员。这同样是个“阵亡英雄”的故事。

讲述“阵亡英雄”的故事,对于日本来说,有很多可见的收益,既能消除民众对战争历史的负罪感,同时也会培养民众对国家的归属感和自豪感。用作者的话说,就是获得一种“民族主义”认同。所以,不仅日本政府讲这样的故事,日本民间也有不少支持者。

再看第二个版本,“受害者”故事,主题词是“灾难”。

这类故事的例子有很多,有一部名为《赤足小子》的漫画很有代表性,它影响了战后日本的两三代人,直接塑造了很多日本民众对军国主义暴力的认识。

这部漫画的作者叫中泽启治,他是“广岛原子弹爆炸”事件的幸存者。这部漫画是作者参考个人经历创作完成的,讲的是一个家庭在原子弹爆炸后艰难求生的灾难往事。

为什么这个故事有那么大影响力呢?

除了故事情节结合了作者亲身经历,显得格外真实外,作品以漫画方式呈现,比文字更让人过目难忘。更重要的是,这部《赤足小子》以受害者口吻,讲述了一个有关遭受灾难的故事,因此激起很多人的共鸣。

作者认为战争是绝对的“恶”。“恶”从何而来呢?作者的答案是,日本军队和帝国挑起了这场不计后果、毫无必要的战争。为了打仗,日本军队既无情、又无能地误导民众,结果把无辜的生命带向毁灭。

“受害者”故事似乎触及日本军国主义核心的一些东西。但你可能发现了,这种故事的主题词只是“灾难”,主角只是日本受害者,作品只关注广岛被原子弹轰炸之后的故事。但原子弹爆炸之前的十五年,广岛作为日本的军事重镇,侵略东亚的桥头堡,这一点却没有被提到,遭到日本侵略的亚洲民众也没有被提到,所以这部作品也受到不少批评。

本书作者桥本明子提到,这类“受害者”故事,事实上也是在转移注意力。具体说,是把国民注意力,从受过日本迫害的亚洲民众的苦难上,转移到日本国民自己的苦难上,通过强调日本国民也遭受了苦难,而获得安慰和解脱。当然,这样的故事还要加个尾声,那就是呼吁读者,要面向明天,要拥抱和平。这类“受害者”故事在日本国内激起广泛的“和平主义”认同,支持者非常多。

说完“受害者”故事,我们再看日本战败第三个版本的故事,“施害者”的故事。这类故事的主题词是“犯罪”。

二战结束后,在“日本战争罪责”讨论领域有个影响巨大的人物,叫家永三郎。家永三郎是一位历史学家,也是一位资深原告。他的起诉对象,是日本政府。

家永三郎没有参与过二战,只是一位旁观者,但出于对国家发动战争的悔恨,他先是出版了很多教科书,把日本作为“施害者”的历史讲述给大家。后来他觉得,只是公布真相还不够,应该对历史罪行进行清算。于是,他把日本政府告上法庭。他明确提出,日本政府发动的是一场非法的侵略战争,违反了国际公约,给东亚地区民众带来十多年的伤害。

但起诉政府哪有那么容易,家永三郎前前后后告了三次,从1965年持续到1997年,长达32年。不过,他的坚持产生了很多影响。原本被人淡忘的历史真相,比如“731”部队的生物实验、南京大屠杀、强迫殖民地人口和战俘劳动,这些黑暗篇章重新浮现在日本公众的视线中。另外,他也获得很多民间组织的支持,20世纪七八十年代,很多历史书、小说、纪录片,甚至学校图书馆的卡通历史书,都坚定地讲述了殖民、战争时期日本在亚洲犯下的罪行。

“施害者”故事的讲法,和前面两个版本的故事不一样。前两个版本都在转移民众注意力,比如“阵亡英雄”故事是让民众关注,今天的幸福是先人牺牲换来的,所以要记住前人的牺牲。“受害者”故事是让民众关注我们自己也是受害者,所以要珍惜现在和平。但“施害者”故事,强调日本是罪犯。可以想到,这样的自我批评,在日本国内会引发很多人的不满。1970年,大江健三郎在《冲绳札记》中谈到,冲绳平民的大规模自杀与日本军队有牵连,因为这件事,他吃了官司。

好在,在日本国内,越来越多人认识到反思战争的价值。在日本以外,讲述“施害者”故事有助于实现东亚地区的历史和解。在世界范围内,国际人权活动家们也普遍支持这种讲述方式。

既然每个版本的“战败故事”都有广泛受众,为什么“受害者”故事模式,后来在日本会变得更受欢迎呢?

无论是沿着时间线索,从“战时一代人”到“战后一代人”;还是沿着空间线索,从普通家庭、大众媒体到学校教育,你会发现,不同时代、不同群体的人,都在通过各种方式塑造一个共同记忆,这就是关于“受害者”的记忆。

我们先从时间线索看,二战结束后几十年来,日本一代代人是怎么塑造“受害者”记忆的。

先看“战时一代人”。这一代人包含两类群体,一类是亲身经历战争的老兵,还有一类人是身处那个时代的平民。

参与二战的日本老兵,最初被称为“沉默的一代”。每当有人问到战场的事情,他们并不愿意提起很多细节,只是习惯性回一句话:“没经过的人是不会理解的”。原因很简单,他们对那场战争的情感太复杂了,委屈、愤怒、不甘、幸运,他们不太愿意再提起那段痛苦的经历。

不过,到20世纪80年代,老兵对二战的态度发生了变化。这时的老兵们已经步入晚年,他们开始愿意谈论战争。甚至,一些日本老兵会前往中国、韩国等地忏悔。这样做的目的,既是在追悼战争中死去的人,也是为了缓解大半辈子的心理负担,通过宣泄感情来行使自己作为幸存者的使命。

看起来,他们好像选择了“施害者”故事版本。但这个故事实在太难讲了。选用“施害者”叙述方式,就意味着他们要承认自己是罪人,这会引发一连串的纠结:既然自己犯了罪,为什么苟活这么久?犯了罪只是道歉就够了吗?自己承认犯罪,其他不愿意谢罪的老兵怎么看待他?他曾经效力过的日本政府怎么看待他?

还有一点,日本对东亚的侵略前前后后几十年,参战的士兵是有代际差异的。很多能够活到20世纪末的老兵,当初可能只参加过20世纪40年代的战争。40年代,太平洋战争爆发,美国对日宣战,刚参战的日本年轻士兵,只知道他们在抵抗美国、保卫国土,并不知道日本侵略亚洲的那段历史。所以,当他们回忆战争历史的时候,会更倾向选择“受害者”视角。

说完“战时一代人”中的老兵群体,我们再看平民群体。

平民生活在战场后方,其中,女性是讲述历史的主要力量。这不仅是因为,大多数男性都被派去战场,后方平民几乎只剩女性;更重要的是,女性最能感受家庭破碎的痛苦。她们过着贫苦的生活,节省一切资源给前线,而她们也没少经历炸弹的轰炸,同时要承受丈夫、儿子惨死的噩耗。

作者采访过一位七十多岁的女性,她向作者讲了这样一段话:1945年3月10日,人间成了地狱。我的爸爸、妈妈和哥哥全在东京空袭中死了。我爸爸是律师,他和我妈妈都是善良的和平主义者……我的五感官能消失了,甚至连死尸的恶臭都闻不到。我一生都被束缚在这场“战争创伤”中,从来都无法跟别人讲起我的恐惧和痛苦……我们这些“惊恐万分”的孩子,花了六十年时间才办成我们的“东京大空袭展”……并起诉政府对我们的不作为。

你看,以女性为代表的后方平民群体,在讨论战争的时候,会聚焦在自己体验深刻的苦难上,对于日本战争罪责的问题,感受并不多。所以,他们讲二战,也会偏向于讲“受害者”的故事。

那没有经历过战争的“战后一代人”,是怎么讲述日本战败的故事呢?

“战后一代人”虽然没有经历战争,但一直都很矛盾。他们一方面逐渐了解了战争真相,得知长辈曾经参与过侵略行动,另一方面,他们又要极力维护长辈的形象。

作者采访了很多“战后一代人”,他们在评论父亲的时候,都提到这样一句话,“他是个好父亲”,他热爱家庭、关爱子女,有责任、有担当。“父亲”是个家庭角色,子女们强调父亲的家庭角色,其实是在尽可能淡化父亲的从军经历。如果执意提到战争,子女们也会强调,父亲参战是被迫的,他在战场上吃尽了苦头。

除了塑造父亲良好形象,还有一大部分“战后一代人”在谈到战争的时候,会选择保持沉默。即使在生活中,家庭两代人之间、邻里朋友之间,也都对过去的事情避而不谈。晚辈们不问,长辈也不答,很默契地不捅破那层窗户纸。

接下来,我们再沿着空间线索,看看从普通家庭,到大众媒体,再到学校教育,是怎么塑造战争记忆的。

先看家庭内部的战争记忆。

作者提到一个很有意思的概念,叫“家庭相簿”。经历战争的父亲,把战争的故事讲给子女。除了长辈提供的信息,子女还可以从网络、书籍、学校了解到更多故事。面对这么丰富的素材,子女们会通过自己的判断和想象来筛选拼接,最后组成一个“家庭相簿”,这个“家庭相簿”上可能会一位骁勇善战的士兵,一位被战争摧残的父亲,一个热爱和平的家庭等等。每个画面都是片段式,有浓烈的情绪,但缺少足够的真实。

而且,你会发现,“相簿”呈现的苦难几乎都发生在二战末期,这时的日本,战争转向失败,社会逐渐崩溃,所以,家人描述这个“家庭相簿”的时候,经常用到“可怕经历”这个词,实际上就是“受害者”故事的讲法。

民众对战争的记忆,不仅来自家庭,还有大众媒体的影响。

大众媒体包括各种报纸、影视、文学作品。它们其实一直处在摇摆状态,首先,大众媒体负有社会责任,要尽可能把真相展示给大众,所以要讲“施害者”故事,但这个版本的故事会让很多民众感受羞辱。还有很多媒体其实跟日本政界有密切关系,为了增强民族自豪感,媒体还要讲“阵亡英雄”的故事,这类故事有不少歪曲历史的情节,这显然是在违背行业道德。

所以,大众媒体尝试做一件事情,同时讲英雄、受害者、施害者的故事。比如,很多讲“神风特攻队”的作品都有类似情节:故事主角接受了愚蠢的上级指令,他注定是个可怜的“受害者”,他按照命令投下一颗颗炸弹,做着“施害者”的事情,最终,他舍弃生命、自杀殉国,做了“英雄”式的牺牲。

但我们要注意到,大众媒体要想存活,需要吸引尽可能多的受众。所以,大众媒体就算兼顾各个版本的故事,这些故事的比重也是大不一样的。普通日本民众是在“受害者”故事的家庭氛围中长大的,因此,媒体也会迎合受众的喜好,不断加大“受害者”故事的比重。

媒体需要考虑受众,所以会妥协,会让步。那面对国家的下一代,日本学校会怎么讲二战故事呢?

日本学校其实在系统性地对学生进行特殊的“和平教育”。

每年的5月和6月是日本的校外旅行考察季,很多孩子会在学校组织下,在全国各地进行参观学习。有一类场所常被光顾,这就是“和平博物馆”。这里有战争时期留下来的各类展品,比如破烂的军服和旗帜,没有多少选择的配给食物菜单,可以防备空袭的客厅模型。这样的“和平博物馆”在日本有65座,占全世界的三分之一。

日本的“和平教育”跟我们理解的可能不太一样。作者提到,这种“和平教育”并不来自理性判断。也就是说,学校没有让学生具体思考战争是否正义,而是让学生体会到战争很可怕,然后牢牢记住这种感觉。

你可能看过吉卜力工作室出品的一部电影,名为《萤火虫之墓》。这部电影的主角是一对兄妹,他们的母亲在空袭中丧生,父亲在战场上死去。兄妹两人后来又被亲戚抛弃,他们身无分文、无依无靠,最终饿死街头。

这是一部为专门为儿童制作的电影,经常在日本学校中播放。这样的电影,会引发儿童的痛苦和恐惧,并让他们很难忘记。这正是日本学校进行“和平教育”的一种方法。

你肯定发现了,日本学校对学生进行的战争教育,其实还是在讲“受害者”故事,并没有触及战争本质。学校这样做的目的,是为了逐渐疗愈日本民族的负罪感。但作者发现,过分讲“受害者”故事,也会导致日本年轻一代对国家的信任感不断下降。

我们试着推导一下“受害者”故事模型:那场战争是日本政府和军队违背民意发动的,民众是完全的受害者。既然这样,日本政府,甚至日本天皇就得为这次灾难负责。而日本政府是国家权力的象征。怀疑政府,其实就是在怀疑国家权力。

所以,今天日本年轻人的国家自豪感和政府信任感,要远比美国、德国、韩国的年轻人低。日本年轻人甚至形成一种共识:“一个需要人民为它去死的国家,就让它灭亡好了”。对于一个国家来说,这显然太可怕了。

提到对二战的反思,我们经常拿德国和日本进行比较,两个国家曾经都实施军国主义统治,都对周边国家犯下罪行,为什么德国对纳粹清算相对彻底呢?

其实,最初德国国内对战争的看法,比日本还要分裂。因为德国的问题更复杂。比如德国在一战和二战中都是战败国,连续两次战败迫使德国人思考得更深刻、更多元。二战后,德国又分裂为东西德,政治和意识形态上的分裂,加深了不同群体对历史认识的分裂。

不过,从20世纪七八十年代开始,德国在讲述二战历史的时候,逐渐选定了“施害者”这个版本。要知道,20世纪七八十年代,东西德还没有统一,两次大战也没有完全走远,为什么德国人对战争的记忆会逐渐统一起来,“施害者”叙述模型会占据绝对主导地位呢?

这是因为,战后德国,面临一个紧要任务,与欧洲各国和解。二战结束后,虽然德国分裂为东西两部分,但德国对欧洲造成的创伤,仍然让欧洲各国记忆犹新。当初德国在一战中失败了,不也掀起二战嘛?何况,德国在二战后几十年里迅速发展,谁知道它会不会掀起第三次世界大战呢?

所以,德国要想存在下去,就得获得其他欧洲国家的谅解。具体方案是,让欧洲各国接纳德国,欧洲融合为一个整体,欧洲民众用“对欧洲的认同”,代替原来“一起警惕德国的认同”。

如何实现这一系列的目标呢?

德国政府选择的策略是“忏悔政治”模式,其实就是我们前面说的“施害者”故事模型。德国政府领导人主动向曾经遭受纳粹伤害的欧洲各国道歉、赔偿,甚至当众下跪忏悔。

在国内,德国政府尽力统一对二战的叙述方式。德国政府尤其重视对历史课程的编写,通过讲述“第三帝国历史”,号召人们自我定罪,与过去彻底决裂,重建一个全新的德国。

除了教育,德国政府还在选举制度方面做了努力。比如设定选举门槛,规定进入议会的政党至少要获得5%的选票。这样可以有效控制那些极端的声音,避免出现像纳粹一样钻空子的少数极端派。

德国政府的“忏悔政治”模式取得了很好的效果,不仅欧洲各国接纳了德国。而且,德国民众也获得了强烈的民族自豪感。悔罪、赎罪逐渐变成道德,被人称为“忏悔的骄傲”。

那回到我们讨论的日本。今天的日本能够像德国一样,走出历史困境吗?

德国的和解历史告诉我们,要想和受过伤害的周边国家重建友好关系,需要首先承认错误行为,同时做出令人信服的道歉。

但在日本国内,普通民众在回避讨论长辈的战争经历;大众媒体为迎合受众,刻意强化“受害者”故事比重;学校教育引导学生要关注当下的和平。你看,日本目前的文化氛围并不推崇深刻的自我反省。可见,和解的前景并不乐观。

到这里,这本书的精华内容就为你介绍完了。

作者为我们介绍了日本讲述二战的三个版本的故事。这三个故事相互抵触,都在争夺道德制高点。比如,“阵亡英雄”的故事,背后其实是“民族主义”,这个故事有助于提升日本民众的自豪感;“受害者”故事,背后是“和平主义”,通过强调日本受害者身份来摆脱愧疚;还有“施害者”故事,主张日本要对战争罪责进行深刻反思,背后是“和解主义”。

过去几十年中,“民族主义”“和平主义”与“和解主义”一直水火不容,都在争夺道德优越性,始终没有融合为一种能摆脱过去的国家战略。其中,讲“受害者”故事的“和平主义”思潮在家族记忆和学校教育中最强势。

然而,要想修补破碎的关系,抚平历史的创伤,只是倡导和平主义远远不够。在目前的地缘政治中,只有从曾经的敌人和受害者那里获得尊重,道德才可以失而复得。

撰稿、讲述:裴鹏程脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.“阵亡英雄”的故事,背后其实是“民族主义”,这个故事有助于提升日本民众的自豪感;“受害者”故事,背后是“和平主义”,通过强调日本受害者身份来摆脱愧疚;还有“施害者”故事,主张日本要对战争罪责进行深刻反思,背后是“和解主义”。

2.讲“受害者”故事的“和平主义”思潮在家族记忆和学校教育中最强势。日本目前的文化氛围并不推崇深刻的自我反省。可见,和解的前景并不乐观。