《游牧者的抉择》 董耘解读

《游牧者的抉择》| 董耘解读

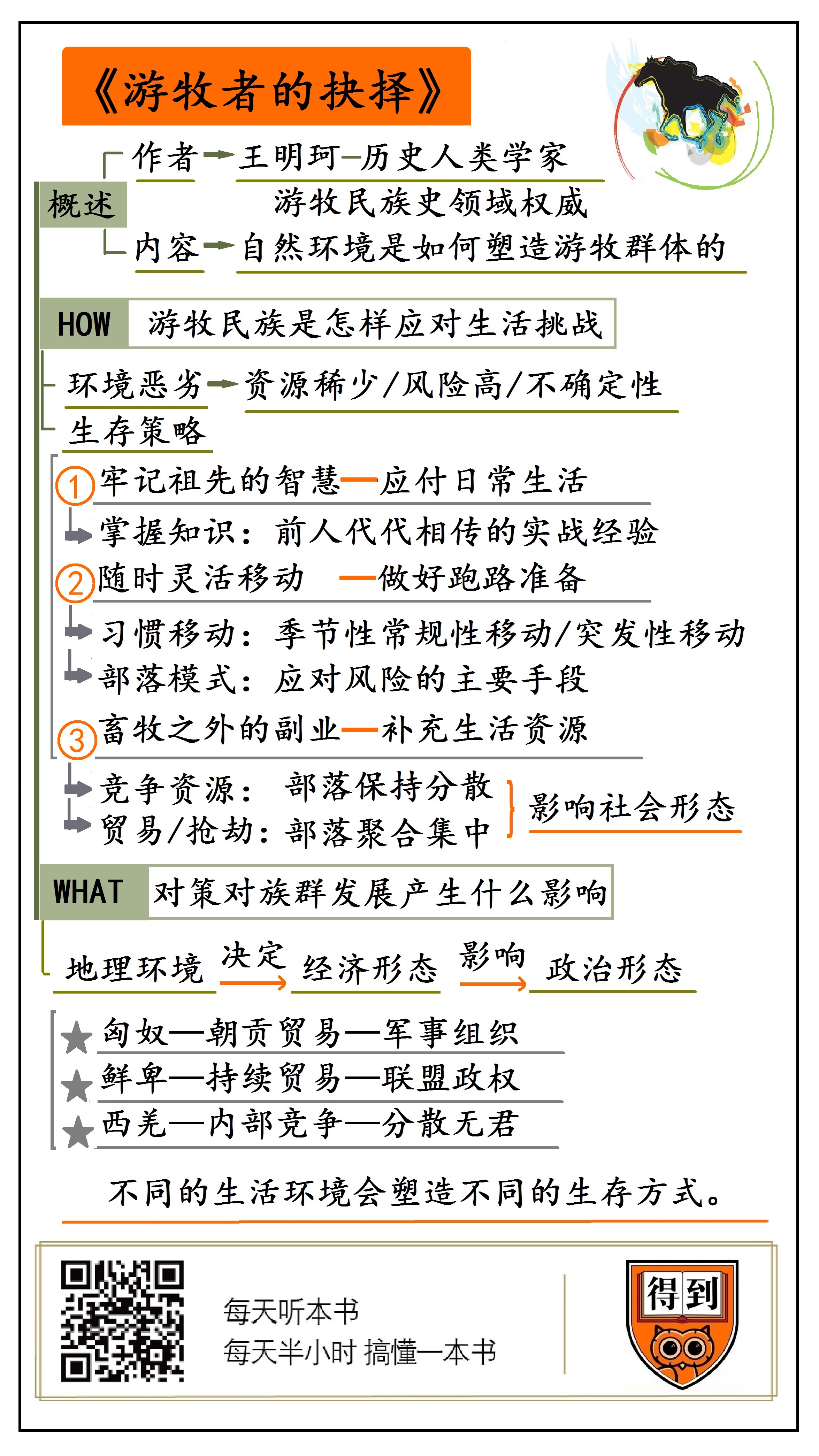

关于作者

本书作者王明珂是著名历史人类学家、游牧民族史领域的权威,长期在四川、内蒙古、新疆、青海等地区对游牧民族进行田野研究,使其著作具有丰富的人类学材料支撑,本书即为他的代表作之一。

关于本书

本书聚焦于不被传统史书关注的古代游牧发展史,以中国历史上的三个游牧民族——匈奴、鲜卑、西羌为例,解释了自然环境在游牧群体历史发展、社会演化中的作用。

核心内容

游牧民族为了应对恶劣的自然环境,都拿出了什么样的对策?

这些对策,会对族群发展产生什么影响?

你好,欢迎每天听本书,本期我要为你解读的书,名字叫《游牧者的抉择》,这本书讲的是,自然环境是如何影响游牧民族历史发展的,作者是著名的历史人类学家王明珂教授。王教授是游牧民族史领域的权威,今天这本《游牧者的抉择》就是他的代表作之一。

说到“游牧”,你会想到什么?可能是两点:第一,“风吹草低见牛羊”,游牧民族过着逐水草而居的自由生活;第二,相比较于农耕,游牧是一种原始、落后、文明程度比较低的生产生活方式。

但今天这本《游牧者的抉择》告诉我们,以上这些对游牧民族的印象,其实都不准确,甚至是错误的。

首先,游牧生活并不是田园牧歌般的景象,牧民们随时都会遇到突如其来的风险。你可能听过一句话——“家财万贯,长毛的不算”,意思是一个牧民就算拥有几千头羊,看起来很富有,但只要遇上一次严重的暴风雪,牲畜一夜冻死,牧民转眼就会变成穷光蛋。

其次,游牧民族的文明程度并不低,由于畜牧活动风险大,所以牧民需要更深入地了解自然环境,并掌握伺候动物吃喝拉撒生老病死的技能,这可都是技术活。

还有,游牧世界不全都是“风吹草低见牛羊”。游牧有很多类型,牧民有的生活在大草原,有的生活在河谷,有的生活在森林里。不同的生活环境会塑造不同的生存方式,并进一步发展出形态各异的社会组织、思维方式、历史文化。那具体来说,历史上,不同自然环境是如何塑造游牧群体的?

下面,我们就根据这本书的内容,从两方面来回答这个问题。游牧民族为了应对恶劣的自然环境,都拿出了什么样的对策?这些对策,会对族群发展产生什么影响?

刚才说了,游牧民族的生活并不是我们想象的那么浪漫自由,而是充满了大量的风险和不确定性。现在我们就来看看,游牧民族是怎样应对生活挑战的?

书中有这样一段文字:“一块云聚集,雨降下,人们就得以活命;当云散了,没有雨,人畜都得死……这儿没有四季变化,没有枯荣交替,只有一片空寂的荒野……”这段文字说明了游牧地区一个重要的气候特征,那就是不仅降水少,而且降水的时间、地点和雨量都不确定。

由于雨量不足、降水不稳定,当地人们就不能大量种植庄稼,要想维持生计,他们只好放牧,也就是通过饲养草食性动物,把地面上人类不能吃的草,转换为人类可以食用的肉和奶。

除了雨量不稳定之外,游牧地区还有其它状况,比如,冬天气温过低,动物会冻死;夏天湿热,蚊虫滋生,牲畜会生病;即使没有寒冷和疾病,野兽时常出没也是一件可怕的事情。

这些自然特征,会造成一个结果,那就是这片土地能够养活的人数很有限。中国历史上有个游牧群体叫匈奴,匈奴在西汉时期,占据了整个蒙古大草原,但是有学者统计过,匈奴即使是在全盛时期,人口大概也只有一百多万,还不到汉朝一个郡的人口。这就说明了,游牧民族所生活的地区,自然资源是很不充足的。

如果是你,面对这样资源稀少、风险又高的环境,你会怎么让自己和族人生存下来?

这本书里告诉我们,为了应对恶劣环境,游牧民族发展出了三个生存策略,第一个是牢记祖先的智慧,第二个是做好随时跑路的准备,第三个是找到副业,也就是在畜牧之外干点别的事情。

我们先看看第一点,祖先的智慧如何帮助牧民生存。

如果你是一位牧民,你的首要工作就是掌握很多知识。这些知识都是前人一代代传下来的实战经验,每一条知识都是帮助你在草原上存活下去的武器。

你可能觉得,游牧不就是放牛吃草吗?游牧的确就是放牛吃草,但是“放牛吃草”这四个字,每个字背后都是一门大学问。

首先,“牛”是哪种牛?你得先知道你养的牛,生活习性如何,再决定要不要在当地放牛。比如说,牦牛是一种生活在高海拔地区的动物,你如果把它放到低海拔地区来养,没几天它就会生病,甚至死亡。如果是普通的牛,那也不能掉以轻心,因为大部分的牛都爱喝水,但是怕热、怕蚊虫,所以只能养在水源充足,同时凉爽通风的地方。

我们再说说“放牛吃草”的后两个字,要怎么让动物好好“吃草”。“吃草”也有很多要注意的事情。例如,如果你所在的地方冬天下雪比较多,放牧的时候可以把马和羊安排在一起。因为马腿比较长,可以在积雪中前行,另外马有坚硬的蹄子,可以把积雪刨开,吃到被雪覆盖的草,但是羊就不行。所以,等马群吃过草之后,厚厚的雪层被清理掉,牧民就可以把羊赶来吃草了。

放牛吃草还只是基本功夫,要想把动物照顾好,你还得知道怎么给动物接生、喂奶、治病等等。这些知识都是游牧民族的祖先一代一代归纳、总结出来的经验,你只有全部掌握,才能让动物长得健康。

但是,祖先的智慧和经验也只够牧民应付日常生活,遇到季节变化的情况,你还得为牲畜找到新的草场。遇到天灾,或是有敌人来攻打时,也要随时准备好“跑路”。这正是游牧民族的第二个生存方法——随时灵活移动。

拿蒙古草原的牧民来说,为了应对季节变化,他们一般会在三月时离开过冬的地方,这时牲畜的体质最虚弱,各地的草资源也不够充足,需要格外细心照料。到夏天,牧民会把牲畜赶到大河边上或溪谷旁的山丘,这里水草丰美,这会是一年里最清闲的时光。秋天时,牧民会带着牲畜们多多运动,好养成肥厚的肌肉、脂肪,准备过冬。

这说的还是季节性的、常规性的移动。遇到战争或气候变异,游牧民族还需要进行突发性的移动。在这一类移动中,最忌讳的是所有家庭成员集体向一个方向迁移。由于水草资源有限,牧民为了生存,会把家族拆分成一个个小家庭,分开行动,这样既可以分头寻找更多资源,也可以分散风险,避免被“团灭”。

这种经常移动的生活习惯,会对游牧民族的思维产生很大的影响。比如,游牧民族中每一个小家庭都有能力自行移动,而且可以自行决定何时离开大群体、接下来移动到何处去。他们不会有“一家人就是要整整齐齐”这种定居型的思维。一旦遇到危险或年景不好,他们会快速地拆分开来,各自求生。逃离危险后的小群体,在未来可能是自己找块好地方生活下来,也有可能在别处和其他群体融合,形成新群体。

这种灵活的移动思维也表现在游牧民族的社会关系上。简单说,如何在恶劣的环境中生存下来,是牧民考虑的首要问题,什么亲情关系、群体归属感都没活下来重要。这和“安土重迁”的农耕民族很不一样。

正因为这样,游牧民族常见的社会形态是一个个分散的部落,而不是集中统一的国家。当我们说到部落的时候,常觉得部落这种组织形态好像只存在于原始社会时期,但是当你了解了游牧民族的生活之后,你会发现,其实部落模式在历史上一直都是游牧民族应对风险的重要手段。

前面说到游牧民族不只要牢记祖先的智慧,还需要经常东奔西跑地,寻找更好的生活地点。但是,如果自然环境过于恶劣,牧民跑来跑去,草场就那么一点,该怎么办呢?牧民们还得再搞点副业,这是他们的第三种生存方法。

副业对游牧民族的影响非常关键,牧民选择什么样的副业,不仅关系他们吃饱穿暖,还会影响他们的社会形态。

你想,假如一个牧民想要自己倒腾点农作物补贴生计,但是他生活的地方,适合种植的区域就那么一点,他自己想种点瓜果蔬菜,别的牧民当然也想,那他们不得先打上一架?又或者,一位牧民想要打猎,可是附近的野兽的数量也是有限的,那如果邻居也想打猎的话,他们就是竞争关系了。

如果遇到资源更加匮乏,种植和打猎仍然难以满足牧民的生活需求,还有什么办法呢?

万不得已的情况下,牧民可以拿自己的牲畜换取食物,这是贸易;如果自己连可供交换的东西都没多少,为了活下去,还有一条路——抢,也就是抢劫。

先说贸易。由于牧区资源有限,而且人烟稀少,所以游牧民族的贸易,大多是在群体之间开展的。要进行群体贸易,就需要有一个人站出来帮大家整合资源,并代表大家和对方谈判。

再看抢劫,抢劫要想成功,得靠两样东西,速度与力量,也就是说抢劫要行动迅速,而且得抢得过对方。所以,游牧民族不得不团结起来,最终形成机动性比较强的队伍。战斗力最强的牧民会成为这支队伍的领袖。抢劫的时候,领袖指挥作战,抢劫成功后,领袖分配战利品。

我们继续想,如果某支游牧民族是靠贸易、抢劫为生的话,他们推选出来的领袖就不会是临时性的,武装队伍也就不能是暂时的。久而久之,分散的游牧部落会发展成一个权力比较集中的组织。

听到这里,你应该已经发现了,如果牧民选择的副业是和部落成员竞争资源,这支游牧部落就会保持分散。如果牧民选择的副业是和别的部落做生意或打仗的话,这支部落就有可能聚合起来。

刚才我们说了,游牧民族应对环境的不同方式,会塑造出不同的生活习惯,甚至是社会组织形式。当这种塑造持续上百年,会发生什么现象呢?

接下来,我们从历史的尺度上具体看看,中国历史上的游牧民族,是如何在不同的自然环境中做出一次次抉择的。

前面说到,游牧民族因为需要保持灵活移动,所以分散的小部落是他们最常见的社会形态。你可能就会想,不对啊,汉代的匈奴那就是一个相当强大的军事组织。你可能听过“白登之围”的故事,汉高祖刘邦被匈奴军围困在白登山七天七夜,有人认为,这次军事失败是刘邦登基后最大的一次危机。那么,匈奴是怎么从小部落发展成这么强大的军事组织呢?我们还是从匈奴生活的环境中找答案。

匈奴人的活动区域,主要在今天的蒙古高原一带,最南边可以到汉朝的长城,最北边可以到贝加尔湖,也就是当初苏武牧羊的那个“北海”。这个地区以戈壁沙漠为核心,沙漠外围了一圈高山。每年春夏,高山上的积雪融化,雪水流下山,在高山周围滋养出一片片草原。这些草原就是匈奴人主要的游牧区,匈奴人的每个小群体分别占有,彼此之间不会随便抢夺草场的使用权。

由于资源有限,匈奴人必须要通过的别的手段解决生存问题,这就是前提到过的贸易和抢劫。匈奴的众多邻居中,南边的汉朝最富有,匈奴自然把贸易和抢劫的矛头指向了汉朝。

但是,庞大的汉帝国完全可以自给自足,匈奴要怎么让他们乖乖和自己进行稳定的贸易?而且,匈奴要拿什么东西和汉朝贸易?你可能想,当然是牲畜。但是别忘了,我们之前说过的,牧民就算养了再多的牲畜都不靠谱,因为随便一个天灾,都可以让牲畜死光。那匈奴该怎么办呢?

在这种情况下,匈奴发展出了一种特别霸道的贸易方式,也就是把贸易和掠夺相互搭配进行。一般来说,游牧民族的掠夺,主要发生在秋季或是初冬,这时牧民一整年的游牧工作大体完成,牧民可以腾出手来“赚点外快”。但是根据《汉书》和《后汉书》等史料的记载,匈奴的对外掠夺虽然多发生在秋季,可是其他三个季节也都会发起攻击。

这种不按牌理出牌的掠夺,就需要牺牲游牧工作的人手。这也表明,匈奴的掠夺已经不仅仅是为了抢夺财物,而且是一种压迫汉朝的战略手段。这种压迫手段效果不错,逼得汉朝不得不和匈奴进行稳定的贸易,准确说,这是一种“朝贡贸易”。

什么是朝贡贸易呢?简单说就是,汉朝虽然打不过匈奴,但是好面子不想承认自己弱,于是让匈奴意思意思,送点牲畜土产作为贡品,表示臣服。作为回报,汉朝将回赠更值钱的财物,以显示中原王朝的宽厚大方。这其实就是一个笼络匈奴换取和平的套路。

看起来好像是汉朝吃了亏,不过,由于汉朝是掌握丰富资源的一方,有时候汉朝也会把停止赏赐和贸易当作惩罚手段,对匈奴进行制裁。尤其是后来汉朝逐渐掌握了匈奴的活动规律,知道游牧群体在春季最脆弱,汉朝就常常选择这个时候进攻匈奴,给匈奴造成巨大损失。

面对这种情况,匈奴应该怎么办呢?

为了和汉朝对抗,匈奴人就必须集结起来,形成一个强大的、常态性的军事组织。这种大型军事组织实际上也是一种政治组织,对内可以协调各个部落的利益,比如,分配草场,避免内部互斗内耗,对外又可以以强大的姿态和邻居们互动,该抢劫的时候就抢劫,该贸易的时候就贸易。

匈奴能聚合成一个强大的共同体,就是因为地理环境决定了经济形态,经济形态又影响了政治形态。蒙古草原上后来的游牧民族,像建立辽朝的契丹、建立元朝的蒙古,都和匈奴类似,有权力集中的传统。

说完匈奴,我们再来说说另一支游牧民族——鲜卑。鲜卑后来在中国历史上建立了好多个政权,十六国时期至少有六个国家是鲜卑人建立的,鲜卑最后还统一中原,建立了北魏王朝。

听起来,鲜卑也应该和匈奴类似,也是靠着军事起家,然后发展出一个个强大的政权。但情况其实不一样,因为匈奴并没有出现像鲜卑那么多比较稳定成型的政权。那鲜卑是怎么做到的呢?

鲜卑出现在今天内蒙古和辽宁的交界处。这里多溪流、多山地,鲜卑人占据的自然资源要比匈奴丰富一点。所以,除了畜牧外,鲜卑人还会进行狩猎和小规模的农业。但是这两种副业仍然有不足,例如狩猎得来的肉食无法长久保存,而农业规模又不大,无法完全满足需求。

面对这种情况,鲜卑的解决方法同样是积极向外寻找贸易和掠夺机会。那么,鲜卑的贸易、掠夺有什么不同呢?

匈奴在掠夺的过程中,除了获得财物,还会借机对汉朝形成压迫,获得更多赏赐。但鲜卑对周边地区的掠夺就是单纯的掠夺,除了抢劫其他游牧民族的牲畜,他们更注重抢劫商人的牛车和车上的财物,因为这些财物可以用来进行贸易。

抢来东西直接用掉就行,鲜卑人为什么还要倒手卖出去呢?还是从鲜卑的生存环境方面找答案。鲜卑周围的邻居,除了种田的和放牧的,还有从事工艺制造的,经济形态比较多元。更重要的是,鲜卑可以用来贸易的货物,除了牲畜外,还有从森林里猎捕的野生动物。东北森林里的野生动物毛皮,像是貂皮、豹皮、虎皮,不管是附近的游牧民族还是农耕区的上层人士都很喜欢,可以说是当时的硬通货了。

所以,鲜卑虽然和匈奴一样也都会抢劫,但是鲜卑手里的资源更多,选择也更多,没必要像匈奴一样把命豁出去一味地抢劫。匈奴人聚合在一起是为了共同抢劫,所以作战的时候凝聚力特别强,可以说“生死与共”;但共同的敌人消失后,匈奴就会迅速陷入分裂。鲜卑各部落组成的联盟,主要目的是在对外贸易谈判中获取更大利益。由于贸易是持续进行的,鲜卑的部落不会像匈奴那样,突然聚合、突然瓦解,而是在利益驱动下逐渐团结,最终发展出一个个联盟。也正因为经常和汉朝或其他外部族群进行贸易的缘故,鲜卑各部落逐渐团结起来,最终建立了很多被史书明确记录下来的政权。

匈奴和鲜卑从事抢劫和贸易,这是因为他们周围有可以交流的对象。如果一个游牧民族生活在相对隔绝的环境中,那会产生什么结果呢?

接下来,我们说一下位于西北地区的西羌。西羌这个民族你很可能没有听过,这是因为历史上的他们一直都没有建立过强大的政权,长期处于分散的状态。中国史书里,对西羌的常见描述是“无君”,就是没有君王的意思。

同样是游牧民族,西羌其实也和汉朝有过往来,而且常常被汉朝攻打,它为什么没有因为频繁的战争而发展出集权组织,来和汉帝国抗衡呢?

你只要了解了西羌的生活环境,应该就明白了。西羌生活在青藏高原的东北部,也就是今天甘肃西南和青海东部,这里的地形是一个个高山环绕的河谷,而且由于高山阻挡,河谷与河谷之间往来很不方便。汉代的西羌就生活在河谷里,他们如果想去别人家的河谷串个门子都需要翻山越岭,所以就形成了“十里不同风,千里不同俗”的情况。

因此,河谷中的西羌人想搞点副业,提升一下生活质量,就只能瞅着族群内部的资源动脑筋,像是狩猎、农业等。这样一来,西羌人的群体和群体之间就成了竞争关系,一个河谷里的部落只有保护好自己河谷的资源,才能生存下去。

如果遇上年景不好的情况,必须得外出掠夺,他们或许也可以临时集结成部落联盟,但是维持不了多长时间,因为部落之间已经是长久的竞争对手了,彼此之间可能都是世代的仇人,很难形成相互信任的合作关系。

《后汉书》里面就曾记载一个汉朝和西羌人谈判的场景。东汉时,西羌和汉朝有过多次军事冲突,其中一次,西羌人打算投降汉朝,但是他们并不是选派了一两个大人物来代表全族和汉人交涉。投降的那天,西羌来了至少355个领袖。也就是说,西羌这个群体中,不存在一个可以代表全体的大领袖,每一个小群体都是自己为自己做决定的。

事实上,西羌的“羌”这个名字,也不是西羌人自己取的。西羌人的每个部落都有自己的称号,他们根本不觉得彼此是关系紧密的族群。但是汉人不可能把他们所有的名字都记住,所以就拿“羌”来统称西部地区的那些游牧族群。

回头来看,游牧民族就是一群在恶劣的自然环境中讨生活的人,为了活下来,他们需要牢记祖先传承的智慧和经验,通过灵活移动来避免危险,同时还要找到适合自己的副业,尽可能多地补充一些生活资源。

这些生活方式也对他们产生了很大的影响。游牧民族因为习惯移动,所以族群里的每个小群体都是独立的,为自己的命运负责。另一方面,他们虽然是一个一个的部落,但是根据他们所选择的副业,必要的时候还是会集结起来,共同对抗外人。

说到这里,这本书就解读完了。最后,我想和你分享这本书中一个关于游牧民族的冷知识。提到古代游牧民族的主食,你会想到什么?你的答案中应该少不了一个词——肉类。但书里说到,其实古代游牧民族的主食并不是肉类,而是奶制品,游牧民族不怎么吃肉。这个观点乍一听有点反常识,但是在了解了游牧民族的生活之后,你可能已经想到了原因。那就是,因为牲畜随时有可能大批死亡,所以尽可能保持牲畜的数量,才能够更好地应对灾难。对牧民来说,牲畜就像是本金,牲畜产的奶就是利息,没事少动本金才比较保险。

不过这种情况在现代已经大大改变,现代运输、通信工具,以及照料牲畜的科技手段、防疫技术,都可以帮助牧民降低畜牧风险,牧民在饮食中大量吃肉类的情况也变得比较普遍。

也就是说,从生存和思维方式看来,过去的人类不管是游牧还是农耕民族,都深深地受到自然环境的影响和制约。但是随着技术的进步,我们其实正在一步一步地挣脱这些影响。蒙古草原上“风吹草低见牛羊”的自然景观,从汉代到今天可能没有太大改变,但是放牧牛羊的那群人却不再一样了。他们虽然继承了祖先的性格和思维,却也都因为新技术的出现,拥有更多超越自然条件的可能性。

撰稿:董耘 脑图:摩西脑图工坊 转述:徐惟杰

划重点

1.为了应对恶劣环境,游牧民族发展出了三个生存策略,第一个是牢记祖先的智慧,第二个是做好随时跑路的准备,第三个是找到副业,也就是在畜牧之外干点别的事情。

2.游牧民族不同于“安土重迁”的农耕民族,他们习惯移动,族群里的每个小群体都是独立的,为自己的命运负责。

3.游牧民族在继承了祖先的性格和思维,却也都因为新技术的出现,拥有更多超越自然条件的可能性。