《游民文化与中国社会》 卞恒沁解读

《游民文化与中国社会》| 卞恒沁解读

关于作者

王学泰,曾担任中国社会科学院文学研究所的研究员,在中国通俗文学研究领域享有很高的声誉。

关于本书

本书全面系统地论述了游民、游民文化与中国传统文化、传统文学的密切关系,游民文化对于文学创作,特别是对于通俗文学的创作产生了深刻的影响。

核心内容

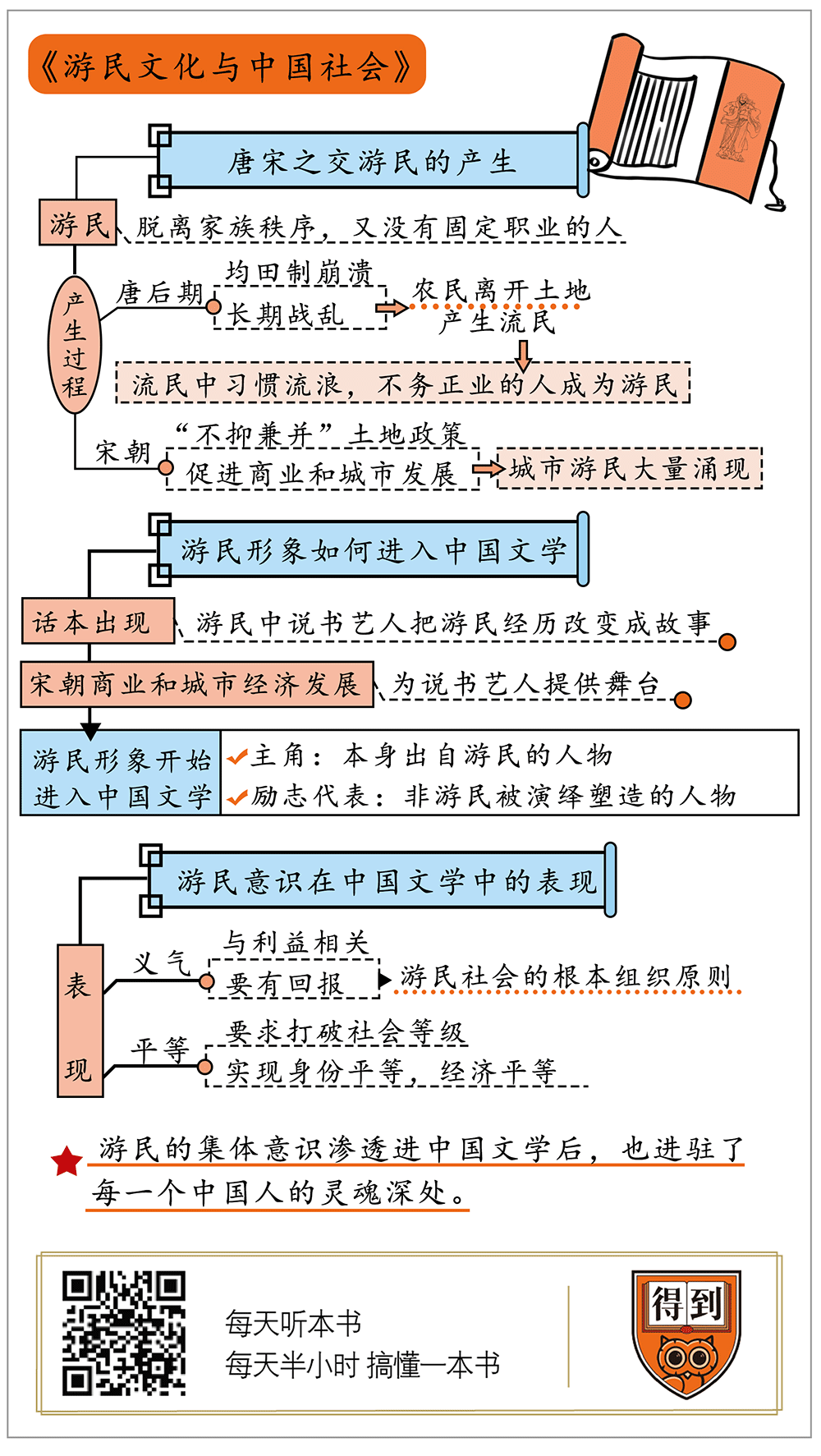

第一,唐宋之交的游民是怎样产生的?第二,游民的形象是怎样进入中国文学的?第三,中国文学中具体体现了哪些游民意识?

你好,欢迎每天听本书,我是卞恒沁。

在开始今天的讲述之前,我先告诉你一句名人名言。诗人闻一多先生说过,每个中国人的灵魂里都住着三个人,一个是儒家,一个是道家,还有一个是土匪。这里的儒家代表入世,道家代表出世,但土匪该怎么理解呢?

今天要讲的这本书会告诉你答案。这本书的书名叫《游民文化与中国社会》,作者是王学泰。他曾经担任中国社会科学院文学研究所的研究员,在中国通俗文学研究领域享有很高的声誉。今天这本书是他的代表作,书名中的关键词是“游民”。什么是游民呢?在作者看来,游民就是传统社会中脱离了家族秩序,又没有固定职业的人,也就是我们常说的“无业游民”。说到这里,你可能会想到一个类似的词:流民。游民和流民有什么区别呢?作者指出,这主要是精神状态上的区别。流民们虽然居无定所,但他们大多渴望过上稳定的生活,游民却是主动选择了不务正业。

这样说你可能觉得有点抽象。不要紧,我举个例子你就明白了。《水浒传》里的高俅高太尉,原本就是一个典型的游民。书里说他从小游手好闲,只喜欢使枪弄棒,还踢得一脚好气毬。高俅没有固定职业,“只在东京城内城外帮闲”,就是陪有钱人吃喝玩乐,勉强混日子。类似高俅这样的人,就是今天这本书里所说的“游民”。

今天要讲的这本《游民文化与中国社会》,讲的主要是游民对中国文学的影响,这种影响至今还在我们身上有所体现。你可能会说,不会吧,我又不是游民,游民文学对我能有什么影响?你想想看,我们听到《好汉歌》中“路见不平一声吼,该出手时就出手”的歌词,往往会热血沸腾。我们还爱读金庸的小说,经常梦想自己也能仗剑天涯,行侠仗义,这些其实都是游民文学在我们灵魂深处的回响。

作者指出,唐宋之交的社会产生了大批游民,游民的集体意识渗透进了文学,从此进驻了每一个中国人的灵魂。我将从以下三个方面,来为你拆解作者的观点:第一,唐宋之交的游民是怎样产生的?第二,游民的形象是怎样进入中国文学的?第三,中国文学中具体体现了哪些游民意识?

我们先来看第一个问题。要想了解游民文学,首先需要知道,游民是怎么冒出来的?

作者指出,游民的大批涌现,是在唐宋之交的时候。这一时期先是产生了大量的“流民”,然后流民中的一部分人又变成了“游民”。那么“流民”是怎样产生的呢?所谓流民,就是无家可归,无地可种,四处流浪的农民。我们都知道,传统中国社会是一个以农民为主体的社会,农民的一大特点就是“安土重迁”,他们世世代代守着自己的土地,受到家族的管束,不会轻易搬家。唐朝前期的农民也是如此,当时的农民分为两种类型:一种是自耕农,另一种是在庄园中替贵族耕种土地的农民,他们一般被称为“庄客”。自耕农和庄客都很老实本分。但是到了唐朝后期,无论是自耕农还是庄客,都有很多人脱离了土地,成为居无定所的流民。这是为什么呢?

我们分开来看。自耕农成为流民,是因为均田制的崩溃。均田制这个概念你可能很熟悉,它是唐朝前期实行的一项土地制度,主要内容是国家向农民授予土地。唐朝政府规定,十八岁以上的男子,可以从国家分到一百亩田,其中有二十亩从此就归你了,死后可以传给子孙。另外八十亩,本质上是国有土地,只是暂时给你种,死后必须还给国家。你想,每个成年男子都能获得二十亩私有土地,那时间一长,人口繁衍,国家的土地肯定就不够分了。而且均田制还有一项规定,私有土地可以自由买卖。如果农民自愿搬到地广人稀的地方去,连那八十亩国有土地也可以卖掉。国家这样规定,显然是希望农民能去开垦更多荒地,缓解一下人口密集地区的压力,但也给土地兼并开了一个口子。到了武则天执政晚期,土地兼并就已经十分严重了。比如武则天的女儿太平公主,就兼并霸占了都城附近最肥沃的土地,全部改建成自己的田庄。记录唐朝历史的《旧唐书》里用八个字概括了当时的情况:“天下户口,亡逃过半。”意思是说,全国的农民,已经有一半以上都失去了土地。于是到了唐玄宗在位时期,均田制已经名存实亡了。

说到这里,你可能会问了,均田制崩溃,自耕农失去了土地,那他们还可以去贵族的庄园干活,怎么着也能混口饭吃,用不着沦为流民啊?你说的没错,但是到了唐朝后期,农民连这条活路也断了,因为贵族庄园也崩溃了,连贵族自己都要被迫逃亡。这背后的主要原因,就是连续的战乱。

唐朝中期以来,发生了两次大的战乱。唐玄宗在位时期的安史之乱,以及唐朝后期的黄巢起义。在这两次战乱中,贵族的庄园都遭到了严重打击。尤其是在黄巢起义中,大批贵族为了活命,放弃庄园,流离失所。贵族尚且如此,农民的命运也就可想而知了。于是,唐宋之交的流民,就达到了前所未有的规模。

今天要说的游民,正是诞生于流民之中。长期的流浪使一些人适应了冒险生活,即使形势安定下来,有了地可以种,他们仍然不愿过面朝黄土背朝天的日子,主动选择了不务正业,这些人就是所谓的“游民”。唐朝灭亡以后的五代时期是游民群体大批出现的关键时期。甚至五代的开国皇帝们,很多都是游民出身。比如开创后梁王朝的朱温,年少时不肯好好干活,成天游手好闲,打架斗殴,乡亲们都对他很反感。再比如开创后周王朝的郭威,有一次在一个集市上游荡,一个屠户挺着肚子对他说,大家都说你胆子大,你敢杀我吗?郭威立刻拔刀把他给杀了,集市上的人全都吓坏了,郭威却面不改色。你看,这和《水浒传》里青面兽杨志杀死泼皮牛二的故事是不是很相似?

北宋建立以后,游民开始大批涌进城镇,于是出现了大规模的“城镇游民”,就是类似高俅那种,住在城镇里,又没有固定职业的人。这批人是怎样产生的呢?主要是因为宋朝城镇经济的繁荣。这种繁荣又和宋朝实行的一项经济政策有关,叫作“不抑兼并”,就是国家对土地兼并放任不管。我们知道,宋朝对士大夫是很优待的。这种优待不仅是政治上的宽容,还包括经济上的放纵,也就是任由士大夫去兼并土地。所以,宋朝的土地交易非常频繁。辛弃疾写过这么一句词:“千年田换八百主。”意思是说,一块地放上一千年,就能换八百个主人。频繁的土地兼并促进了土地的集中,土地集中带来了生产效率的提高。地主们拥有了更多剩余产品,就会用来交易,这又带动了商业的发展。商品交易主要是在城镇中进行的,于是城镇经济也越来越繁荣。宋朝的城市和唐朝相比有一个很大的区别。唐朝城市里的居民区和商业区是严格分开的。居民区叫作“坊”,街坊的坊。商业区叫作“市”,市场的市。坊和市的周围都围着高墙,进出都要接受盘查。到了晚上,还要实行“宵禁”。要是有人晚上在路上走,就会被抓起来。宋朝的城市里没有这么多规矩,居民可以沿街开店,居民区和商业区混合在了一起。宵禁也逐渐被取消了,很多城市里都有夜市,可以通宵营业。

宋朝城镇经济的繁荣,导致了大批城镇游民的出现。你想,唐朝的城市管理那么严格,很难有游民的容身之处。宋朝的城市管理相对松弛,商业也很发达,游民进了城很容易找到地方立足。他们租不起房,经常露宿街头,政府也一般不管。诗人陆游就说过,汴梁城里挖了很多沟渠,供下雨天排水用。这些沟渠挖得又宽又深,很多游民就长期住在沟渠里,还给沟渠取名叫“无忧洞”。那游民们靠什么谋生呢?要是老实一点的,就给人当临时工,工资按天结算。不太老实的,就可能变成地痞无赖,坑蒙拐骗,敲诈勒索。南宋有个叫陈世崇的诗人就曾经说过,临安城里靠诈骗为生的有几万人之多。这可能有点夸张,但足以反映当时城市游民的生活状态。《水浒传》里对这些人有一个专门的称呼,叫作“泼皮破落户”。前面提到的泼皮牛二,就是其中一个典型代表。

总之,均田制的崩溃和唐朝后期的战乱引发了大规模流民的出现,那些适应了流浪生活,主动选择了不务正业的人群,就是所谓的“游民”。宋朝不抑兼并的土地政策和城镇经济的发展,又促进了城镇游民人数的增加。也正是从宋朝开始,游民的形象开始大规模进入文学,改变了中国文学的面貌。我们可以比较一下唐宋两朝。唐朝通俗文学的代表是“传奇”,传奇的主人公经常是才子佳人,比如《莺莺传》里的张生和崔莺莺,《柳毅传》里的柳毅和龙女,都是其中的典型。但是在宋朝以后,游民逐渐成为通俗文学的主角,一个重要的标志就是宋朝出现了一种叫作“话本”的文学体裁。比如有一部著名的话本叫《大宋宣和遗事》,讲的是宋徽宗年间的故事。其中提到了梁山泊宋江起义,这一部分就是后来《水浒传》的雏形。《大宋宣和遗事》里的许多人物,都不再是才子佳人,而是行走江湖的游民。那么游民的形象究竟是怎样进入中国文学的呢?下面我就带你看看其中的门道。

刚才提到了话本,话本和游民有什么关系呢?其实话本的主要创作者就是游民。游民当中除了给人打工的和为非作歹的,还有一类人叫作“江湖艺人”。江湖艺人根据才艺不同,又分为很多种,其中有一种的专长是“说书”。说书人作为游民的一分子,走南闯北,非常了解游民的思想意识和人际关系。他们把游民的经历用故事的形式讲出来,这就是所谓的“话本”。宋朝发达的城市经济,又为说书人提供了大显身手的舞台。当时有很多城市中都有供说书人演出的场所,这些场所被称为“瓦子”。今天北京的天桥、护国寺、白塔寺等地,都曾经是著名的瓦子。除了这些固定场所,说书人还经常流动演出,走到哪里就在哪里演,哪里有观众就在哪里演。荒郊野店,茶楼酒家,都是说书人的舞台。有的说书人因为技能过硬,很受欢迎,甚至受到过皇帝的召见。南宋的宋高宗赵构就特别爱听说书,经常召说书人入宫为他表演。

正是这些行走江湖的说书人,使游民形象走进了中国文学,因为说书人的话本讲的主要就是游民的故事。我在前面提到,五代时期的皇帝有不少是游民出身。有一部著名的话本叫《新编五代史平话》,主角就是这些皇帝们。而且,这部话本中还强化了五代皇帝们作为游民的形象。比如前面提到的后周太祖郭威,他本来确实是游民出身,正史上对他的负面形象刻画得不多。但在《新编五代史平话》中,他十一岁时就用弹弓杀死了邻居家的孩子,长大以后一贯蛮不讲理,喝完酒不付钱,还把店主和酒保给杀了。你看,完全是一派流氓恶霸作风。说书人对这些人物形象的塑造,掺杂了他们对于游民生活的记忆。

更有意思的是,一些本来和游民关系不大的历史人物,也被塑造成了游民的典型。比如《三国演义》中的刘关张三兄弟,就和历史上的真实人物存在一定的距离。桃园三结义的故事,我们都很熟悉。刘备、关羽和张飞三人亲如兄弟,誓同生死的故事,在民间可以说是家喻户晓。不过在正史中,这三人虽然关系很好,但并不是结义兄弟。《三国志》中说刘备和关羽感情深厚,用了八个字来概括:“义为君臣,恩犹父子。”意思在名分上是君臣,在感情上如同父子。你可能会觉得奇怪,刘备和关羽年龄差不多,怎么能比作父子呢?其实比作父子就对了,在儒家的价值体系中,君臣之间不可能是平辈的,君臣关系只能比成父子关系。所以皇帝经常被称作“君父”,大臣经常被称作“臣子”。刘备和关羽如果成了兄弟关系,那是对儒家政治伦理的严重违反。既然这样,为什么到了《三国演义》里面,刘关张三人就成了兄弟呢?其实,这个设定最早出自元代话本《三国志平话》。平话的第一回,就虚构了“桃园三结义”的故事。这个故事通过说书人的演绎,逐渐深入人心,后来罗贯中写作《三国演义》的时候,就把它保留了下来。于是今天我们说起刘关张,就会想到桃园结义了。

说到这里,你可能会问,那《三国志平话》为什么要虚构桃园结义的故事呢?这是因为在游民的日常生活中,称兄道弟,拉帮结派,是再常见不过的事了。游民的生活非常不稳定,经常伴随着风险,这时抱团取暖就显得尤其重要。于是,游民们就经常彼此结为异姓兄弟,发誓有福同享,有难同当,提高自身抵御风险的能力。比如宋太祖赵匡胤就曾经和石守信、王审琦等人结成所谓的“义社十兄弟”,这些人后来成为帮助赵匡胤发动陈桥兵变,建立北宋王朝的核心班底。我们带着这样的视角重新去审视桃园结义的故事,就会发现这个故事本质上是游民文化对三国历史的再加工。刘关张三兄弟经过说书艺人的改造,变成了游民的励志典型。他们亲如手足,闯荡南北,共同奋斗,从身份低下的游民变成了帝王将相。所以,《三国演义》以蜀汉为正统,以刘备为第一主角,这和游民文化有着密切的联系。

总之,游民中的说书艺人创造了“话本”这个艺术形式,话本的主要题材就是游民的经历。宋代商业和城市经济的发达,又为说书艺人提供了发挥的舞台。于是,游民的形象就这样进入了中国文学。那些本来就出身游民的人物,当然会成为说书话本中的绝对主角。甚至那些本来和游民关系不大的人物,也会因为说书艺人的演绎,而成为游民中的励志代表。通过这些文学作品,我们可以清晰地看出游民的思想意识。这些思想意识可不是只有游民才有,它已经成为中国文化的一部分,活在我们每个人的灵魂深处。下面我就带你看看,游民意识在中国文学中究竟有哪些表现?

游民的思想意识中最重要的两样,叫作“义气”和“平等”。我在前面说到,元代话本《三国志平话》中将刘关张的关系从“恩犹父子”改编成“情同兄弟”,这其实就体现了游民当中“义字当头”的思想,这也是游民群体的根本组织原则。京剧《沙家浜》里阿庆嫂的唱词“江湖义气第一桩”,说的就是这个道理。那么究竟什么是“江湖义气”呢?游民们眼中的义气,和古代主流价值观讲究的“义”很不一样。儒家士大夫标榜的“义”,是为了道德原则而放弃利益,所以《论语》里说:“君子喻于义,小人喻于利。”认为义和利是对立的。游民眼中的“义气”,却是和利益明确绑在一起的。《水浒传》里的宋江,在江湖上很有名气,因为他平常“仗义疏财”,见人就给银子。你看,“仗义疏财”这四个字就可以说明,游民眼中的义气和利益非但不矛盾,反而是相互绑定的。这是因为对于生活充满不确定性的游民来说,什么都不如白花花的银子来得实在。

但是请注意,游民眼中的“义气”绝不是单向的奉献或者救助,而是有来有往的,这就要说到“义气”的另一面,也就是“报答”。中国的主流价值观讲究“施恩莫望报”,帮助别人,不要总想着报答。但在游民的世界中,帮助别人的目的,就是收取回报。宋江乐善好施的背后,目的是收买人心,黑白通吃,积蓄力量,等待时机。《水浒传》中还有个小角色叫“金眼彪”施恩,这个名字起得就很有意思。平常都说施恩不望报,可施恩这个人却是不见兔子不撒鹰。他是一个管犯人的小官,对囚犯武松照顾得无微不至,最后终于把目的和盘托出:他希望借武松的一双拳头,去夺回被蒋门神霸占的快活林。总之,抱团取暖,有借有还,这就是游民们眼中的义气。这种义气,也成为游民社会最重要的组织规则。

除了义气,游民们还有一个重要的思想意识,那就是“平等”。《好汉歌》里唱“说走咱就走,你有我有全都有。”说的就是游民们对平等的追求。游民的社会地位都很低下,他们对社会的不平等感受很深,所以迫切要求打破社会等级,用“四海之内皆兄弟”的理念去实现身份平等,用“大碗喝酒,大块吃肉,大秤分金银”的快意人生去实现经济平等。《水浒传》中多次出现“四海之内皆兄弟”的话语。比如第二回中,少华山头领陈达攻打华阴县时路过史家庄,见到少庄主“九纹龙”史进,开口就说“四海之内,皆兄弟也,相烦借一条路。”第四十四回中,“神行太保”戴宗和“锦豹子”杨林设酒宴款待“拼命三郎”石秀,石秀表示感激,杨林却说,四海之内,皆兄弟也,这有什么。可见,梁山好汉作为游民的代表,都把平等作为理想。你可能会说,不对啊,梁山上是有寨主的啊,宋江和其他好汉就显然关系不平等啊。这话当然没错,但你记不记得《水浒传》中还有这样一个情节:李逵误以为宋江强抢民女,就砍倒了“替天行道”的旗帜,大骂宋江。作者设计这个情节的目的,显然是为了说明,即使是宋江,有时也要和兄弟们平等相待,接受兄弟们跟自己没大没小。

游民们对于义气和平等的追求,归根结底是由于他们低下的社会地位。这也使他们经常本能地表现出对于社会的反抗。不要说李逵这样的好汉,哪怕是鲁迅笔下麻木不仁的阿Q,一听到“革命”两个字,也会忍不住想象“来了一阵白盔白甲的革命党,都拿着板刀、钢鞭、炸弹、洋炮、三尖两刃刀、钩镰枪,走过土谷祠,叫道,阿Q!同去同去!”游民们反抗社会,并不意味着他们拥有高远的社会理想,他们只是为了个人摆脱贫困,出人头地,也就是所谓的“发迹”。

金朝有一部著名的唱本叫《刘知远诸宫调》,主角是五代时期的后汉高祖刘知远,里面有一段非常有意思。刘知远曾经是个无赖,后来从军,混到了“九州安抚使”的高位。当他带着官印回家的时候,他的妻子李三娘接过官印紧紧抱着,不肯还给刘知远,还说你终于发迹了,这官印就让我保存吧。你不要怪我不肯还你,我是怕这最后变成一场空啊。李三娘对待富贵的这种态度,在士大夫眼中当然是丑陋的,但在游民们看来,这才是生活的真相,没人会对此加以指责。《水浒传》的第一回就讲了一件重要的事:高俅发迹。高俅原本是一个典型的城市游民,后来竟然做到了殿帅府太尉,于是成为无数游民们仰慕的对象。

前面说的都是游民文学在古代的发展,其实游民文学在现代又经过了一次改造,那就是金庸的“新武侠”。所谓新武侠,新就新在金庸为残酷阴暗的游民社会赋予了道德意义,又为鸡鸣狗盗的所谓“江湖”赋予了快意恩仇的诗意。不过,金庸在他的最后一部作品《鹿鼎记》中,却又无情还原了游民社会的本质。《鹿鼎记》的主人公韦小宝,是一个彻头彻尾的游民,追逐物质利益,对女性只有纯粹的欲望。同时他又很讲江湖义气,具备平等精神。在他看来,康熙皇帝首先是和自己平等相待的“小玄子”,其次才是皇上。自己对康熙首先是朋友的“义”,其次才是臣子的“忠”。韦小宝总能引起很多中国人的共鸣,这是因为我们身上都残留着游民的烙印。

好的,这本书就为你讲到这里,下面总结一下今天的知识点:

第一,所谓游民,就是脱离了家族秩序,又没有固定职业的人。唐代中期以后的均田制崩溃和长期战乱导致农民离开土地,于是产生了大批流民。流民中那些习惯了流浪生活,主动选择不务正业的人,也就成为“游民”。宋代“不抑兼并”的土地政策又促进了商业和城市的发展,于是城市游民开始大批涌现。

第二,游民中的说书艺人将游民的故事改编为话本,宋代城市经济的发展又为他们提供了舞台。于是游民的形象开始进入中国文学。那些本就出身游民的人物,当然是话本的主角。甚至那些和游民关系不大的人物,也被塑造为游民的励志代表。

第三,中国文学中体现出游民的许多思想意识。游民的主要组织原则一是“义气”,二是“平等”。同时游民本能地具有对社会的反抗性,但他们大多没有什么高远的社会理想,只追求个人的出人头地。

以上就是这本书的全部内容,你还可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.均田制的崩溃和唐朝后期的战乱引发了大规模流民出现。宋朝时,城镇经济发展又促进了城镇游民人数的增加。

2.游民中的江湖艺人创作话本,在城市里流动演出。从这时开始,游民形象走进中国文学。

3.中国文学中体现出游民的思想意识,游民的主要组织原则一是“义气”,二是“平等”。