《游山西 话晋商》 许敬解读

《游山西 话晋商》| 许敬解读

关于作者

梁小民,出生于山西,1967年毕业于北京大学,1981年获北大经济学硕士学位,1992年起享受国务院特殊津贴。作为十余家大学的EMBA教授,梁小民一直是中国改革开放以来最重要的经济学家之一。他自己是山西人,自小生活在清代晋商的核心区太谷县,对于晋商有独到的见解。

关于本书

本书作者梁小民在EMBA课堂上经常以晋商为例解释经济学现象,还组织学员进行关于晋商的实地考察,为同学讲解晋商的源流、经验和转型。这一系列讲稿经过修订,形成了本书。可以说,这是一个山西经济学家对于山西商人历史和现实状况的思考的总和。

核心内容

本次解读按照原书提及的许多重要的时间节点和故事节点,试图整理出晋商发展的传说起点、历史起点和逻辑起点。在解读中,我们还顺着作者的思路,特意从人物立场出发,介绍了清代晋商的代表乔致庸家族的发展故事、经商经验和持家之道,也介绍了近代晋商孔祥熙在参与政治之前的发家史,以从人的轨迹看出时代的轨迹。本次解读还总结了晋商为何经久不衰的秘诀。

你好,欢迎每天听本书!今天我要为你解读的书是《游山西 话晋商》。虽然书名里有“游山西”三个字,但这本书可不是一本游记,而是一本讲述晋商历史的严谨的著作。

说到晋商,你可能会想起电影《大红灯笼高高挂》里的晋商大院,或是电视剧《乔家大院》里的精彩情节。在这些影视作品中,透过恢弘的建筑、精美的器具、繁复的礼节,我们可以窥见晋商过去的辉煌。

在中国的商业史上,晋商有着举足轻重的地位。在明清时期的十大商帮里,晋商位列第一。晋商的历史几乎和中国的商业史一样悠久。晋商开辟的商路连通南中国,深入俄罗斯腹地,经营的范围从盐、铁、粮食、丝绸到日用百货,无所不包。晋商创造了巨大的财富,有历史学家估算,在清朝光绪年间,晋商中实力最强的十四个家族,资产总量相当于大清帝国一年的财政收入,这些山西商人很可能比同时期的洛克菲勒、摩根、杜邦、福特等人更为富有。晋商还发展出了行之有效的制度,在商业伦理和社会责任感方面也为人们称道。梁启超先生就曾经说过,他在海外游历的十几年间,总听到外国人批评中国的商业能力,他常常无言以对。只有历史悠久,根基深厚,还能持续发展的山西商业,才能让他在世界人面前自夸。

如果你想了解晋商的历史,从晋商的兴衰得失中获得启发,那这本《游山西 话晋商》你可千万不能错过。这本书的作者是中国著名的经济学家梁小民。他出生在山西,小时候在太谷县读过书。这里是历史上晋商最发达的地区之一。富庶的晋商家族遗留下来的古建筑和文物,给童年的梁小民留下了极深的印象。既是山西人,又是经济学家,梁小民在关于晋商的问题上有着不一般的热情,也有着不一般的见地。这本《游山西 话晋商》就是他研究晋商的代表作。

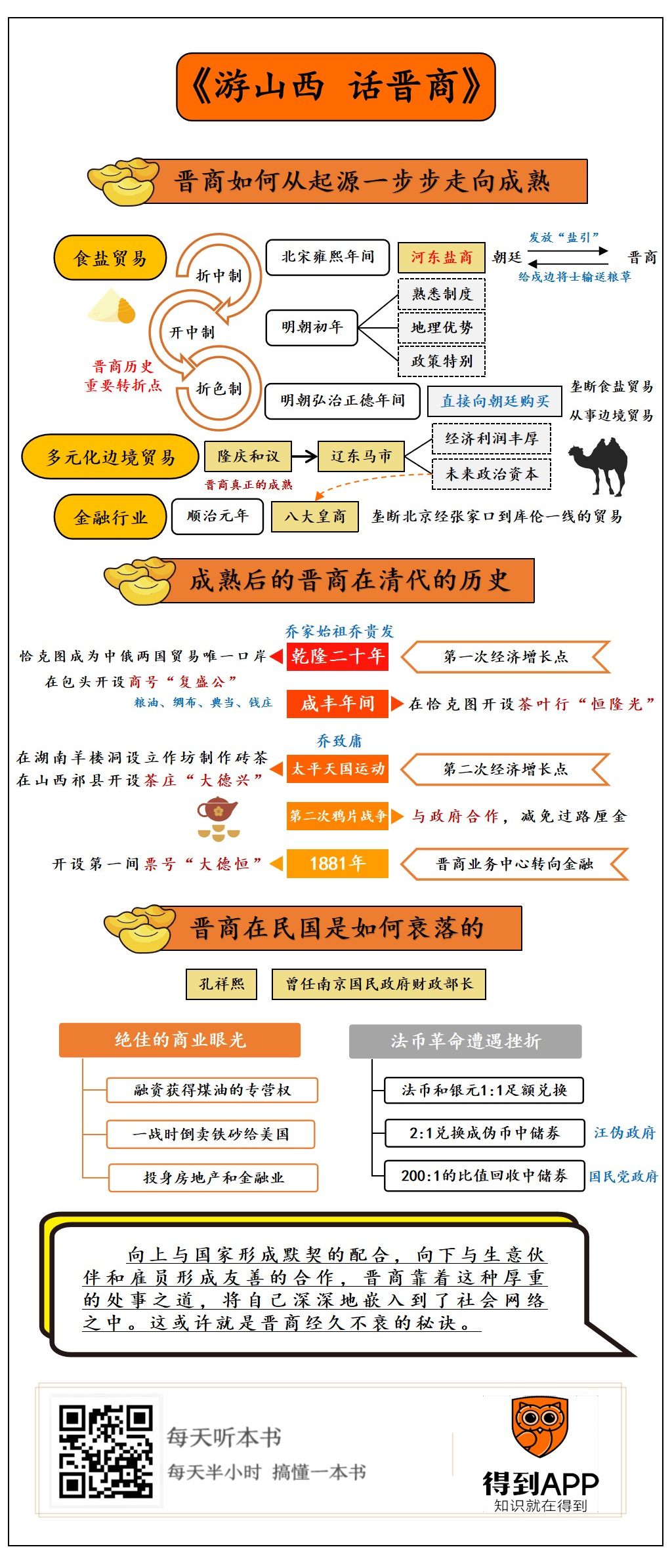

接下来,我就分三个部分来为你解读这本书。在第一部分,我会为你介绍晋商如何从起源一步步走向成熟。在第二部分,我选取了晋商乔氏家族的故事,为你讲述成熟后的晋商在清代的历史。在第三部分,我们再通过一位晋商的代表人物,孔祥熙,来看看晋商在民国是如何衰落的。最后,我们再来总结一下,晋商的历史能给今天的人们带来哪些启示。

好,下面,我们就跟随经济学家梁小民的脚步,一起游山西,话晋商。

晋商的起源,要从一种重要的商品说起,这种商品就是食盐。众所周知,食盐是人类生活的必需品。在今天山西南部的运城地区有一座很大的盐池。因为这里古称“河东”,这座盐池就被叫做“河东盐池”。这里很早就有人定居,也很有可能就是中华文明的发祥地。在中国上古的传说中,尧、舜、禹建立的都城都在河东盐池附近。既然是产盐区,这里就一定有卖盐的人。梁小民认为,“最早的中国商人应该是从事盐业贸易的山西人。”运城地区也就是晋商的发源地。

到了春秋时代,运城地区属于晋国的疆域。晋文公重耳非常重视商业,晋国因此而富强,运城地区出现了一批富甲一方的商人。这些商人靠着他们了不起的成就,在史书上留下了名字。比如,晋国的流亡公子计然把他经商的成功之道总结成了一套叫做“积著之理”的理论,启发了后来的大商人“陶朱公”范蠡。芮城县人段干木是成功的马匹交易经纪人,被魏文侯尊为老师。鲁国的穷书生猗顿向范蠡学习致富之道,在山西的临猗县经营畜牧业和盐业,成为与范蠡齐名的巨富。可见,早在先秦时代,运城地区就有深厚的经商传统。

当然,这些都是很早以前的事情。我们今天说到晋商,通常指的是明清时代的山西商人。明清晋商的商业重心,早期是食盐贸易,中期转向了多元化的边境贸易,后期则是金融行业。接下来,我们就先来说说早期的山西盐商。

明清晋商的雏形,是北宋雍熙年间出现的“河东盐商”。在中国历史上,从汉武帝时期开始实行食盐官营,食盐的生产、运输和销售牢牢控制在政府的手里。食盐官营的商业效率低下,渐渐无法满足社会的需要。到了北宋雍熙三年(986),朝廷推出了一项新的盐业政策,叫做“折中制”。按照这种制度,朝廷不再坚持食盐官营,而是将食盐的贸易权向民间开放。只要商人能拿到“盐引”,也就是一种朝廷发放的食盐贸易许可证,就可以贩卖食盐。而作为获得盐引的代价,商人要帮助朝廷给戍边的将士输送粮草。食盐贸易的利润丰厚,能参与到食盐贸易中来,对民间的商人来说,是巨大的利好。借助制度的东风,山西河东盐池附近的盐商迅速崛起,在宋元两代一直稳健地发展。

到了明朝初年,朝廷采用的盐业政策叫做“开中制”。这种制度和北宋的折中制大体相似。商人要把粮草运送到边疆,换取朝廷颁发的“盐引”,才能贩卖食盐。山西的盐商早在北宋时就依靠相似的制度起家,这时候可以说是轻车熟路。除了熟悉制度,晋商还具备得天独厚的地理优势。晋商离宣府、大同这些边防重镇很近,运输粮草的成本很低。而且,为了进一步降低成本,晋商还采取了一种特别的策略。他们招募流亡的农民,在边疆附近垦荒,生产出来的粮食直接运送到边疆。明朝初年的开中制实行了一百年。在这一百年间,晋商靠着先天的优势和聪明的手段在食盐贸易中积累了大量财富,并且成了边境事务和边境贸易的专家。蒙古人和女真人,都是晋商良好的贸易伙伴。

到了明朝中期的弘治、正德年间,明帝国调配粮食的能力和明朝初年相比大大增强,不再需要动员民间的力量向边境输送粮草。而且,这时候的明帝国国库充裕,在军事上既没有外患,又没有内敌。在这种情况下,朝廷对盐业政策进行了调整,把开中制改成了折色制。简单来说,盐商还是需要获得朝廷颁发的盐引才能做食盐生意,只不过,获得盐引的方式,不再是向边境输送粮草,而是直接用白银向朝廷购买。这个制度上的转变造成了晋商深刻的分化。对于那些已经在食盐贸易中赚取了巨额财富的盐商们来说,折色制是他们垄断食盐贸易的大好机会。他们只要用巨资垄断盐引,就可以世世代代以贩卖食盐为业。而大多数的中小型晋商,资本没那么充裕,买不到盐引,就只好转行去从事边境贸易。

朝廷的盐业政策从开中制改为折色制,标志着晋商历史上一个重要的转折点。从此以后,晋商的商业重心逐渐从食盐贸易转向了更加多元化的边境贸易,晋商的历史进入了一个崭新的时代。

在明朝中后期,晋商策动了一件大事,打开了边境贸易的局面。这件事就是著名的“隆庆和议”。在当时的山西运城蒲州,有王姓和张姓两大晋商家族。这两大家族不仅财力雄厚,在政治上也有相当的影响力。隆庆年间,王家的王崇古担任宣大总督。王崇古的外甥,张家的张四维担任吏部侍郎。这两个人成功地说服了当时的内阁首辅高拱,推动朝廷和蒙古和谈,开放了边境贸易。

这场“隆庆和议”标志着晋商真正的成熟。在隆庆和议以后,明朝的边贸政策维持了很长一段时间,晋商经营的边境贸易迎来全面繁荣。他们不仅同蒙古人开展贸易,还在辽东地区和女真人做起了生意。晋商用铁器、丝绸、棉布、瓷器,向女真人交换内地所需的牛马、皮毛、人参。这就是著名的“辽东马市”。

辽东马市给晋商带来的不只是丰厚的利润,还有未来的政治资本。晋商在同女真人做生意的过程中,和女真人的上层统治者建立了良好的关系。满清入关后,朝廷在顺治元年(1644)召见晋商中最大的八家进京,为感谢他们长期给予的物质和信息上的帮助,在政治上给了他们很大的优待。这八家晋商就是民间俗称的“皇商”。八大皇商以清廷的名义,垄断了北京经张家口到库伦一线的贸易事务。晋商的发展迎来了又一个高峰。

雍正初年,清廷和俄国政府签订条约,开放中俄边境的小城恰克图作为中俄两国贸易的唯一口岸,中国的丝绸、棉布,俄国的皮草、毛料就通过这个小城进行交换。晋商从明代起就熟悉边境贸易,此时中俄边境一开,晋商迅速掌握了从汉口经祁县出张家口一直到恰克图的商路。这是中国贸易史上波澜壮阔的“大航海时代”,只是场景换到了陆路,舟楫换成了骆驼。以山西人为主的商队顶风冒雪,万里穿梭,越过高原沙漠,成为中国近代史上唯一在对外贸易中掌握主动权的商业集团。恰克图市面上每年近千万两白银的总利润,也为晋商的发展积累了厚实的基础。

在这段历史上,最具代表性的就是乔氏家族的故事。电视剧《乔家大院》就是以乔氏家族的故事为底板改编的。接下来,我们就通过乔氏家族来了解一下晋商在清朝的历史。

在中俄边贸刚刚开放的时候,今天的包头市还不是一座城市,仅仅是山西省下辖萨拉齐厅区域内最靠近蒙古草原的一个驿站。往来恰克图的商旅大多在包头休整。包头的草料铺是商人们进入俄国之前的最后一个“加油站”。错过这一站,往后三四月上千里的行程中,就再也买不到粮草了。由于这样独特的地理位置,许多垦荒的农民在包头附近住下开垦。包头逐渐从小驿站发展成了小乡镇,人口达到了两三千人。

乔氏家族的故事,就从包头开始。乔家的始祖乔贵发原本在恰克图商路上给人做苦力,拉骆驼。几年后,他赚到了一些本钱,就在包头先后开了豆腐店和草料铺,积累起自己的资本。这时候,在包头定居的农民越来越多,包头周围的农业初具规模。乔贵发看准时机,做起了农产品期货贸易。他在开春时付给农民现银,定下秋收时农产品的价格和数量;等到秋收的时候,无论是丰收还是歉收,农民都得按照开春时商定的价格和数额向乔贵发交付粮食。这种期货贸易在包头当地俗称“买树梢”。所谓的“买树梢”,指的是商人在春天树梢上只见叶子和花朵的时候就买下了秋天的收成。如果秋天果实丰收,那就是买主大赚;如果果实稀少,就是买主大赔。买树梢非常考验买主的意志和眼光,一般人很难跟风。乔贵发凭着自己卓越的判断力,买树梢时几乎从不失手,几年下来,成了巨富。

乾隆二十年(1755),乔贵发在包头开设了商号“广盛公”。广盛公的经营范围从粮油、绸布到典当、钱庄无所不包,是当地的第一大商号。广盛公后来改名为“复盛公”,在此后的两百多年里,一直是乔家的基础产业,也是包头的核心产业。至今,包头还有“先有复盛公,后有包头城”的说法。

到了咸丰年间,晋商的生存环境又发生了巨大的变化。在雍正年间开拓恰克图商路的时候,晋商给俄国人带去的货物仅仅是丝绸和棉布,但俄国人却对晋商随身携带的茶叶产生了兴趣,饮茶在俄国人中间逐渐从好奇变成了时尚,又从时尚变成了必须。在恰克图商路开辟后的一百年间,茶叶在恰克图的交易量上涨了三百倍。到1840年代,茶叶已经成为中俄贸易中最大宗的商品,绸缎、棉布反而成了陪衬。茶叶生意利润丰厚,乔家当然不甘人后,在恰克图开设了一家规模不小的茶叶行,名叫“恒隆光”。

可是就在这个时候,太平天国运动席卷了整个南中国。湘军和太平军在江西等地展开了拉锯战,切断了从茶叶原产地福建武夷山区通往包头的商路。面对这样的变局,乔贵发的后人,乔家此时的掌门人乔致庸灵活应变。他投入巨资,在湖北蒲圻县的羊楼洞这个地方买下山地,请当地乡民种植茶叶,再设立作坊制作砖茶。为什么乔致庸会选中羊楼洞这个地方呢?这是因为乔致庸是个读书人。他从小就是个读书的好苗子,家人也期待他考取功名,为乔家争光。只是因为大哥乔致广突然去世,乔致庸才接过了乔家掌门人的担子。通往福建武夷山区的商路被切断后,乔致庸根据史书,推断出羊楼洞在宋代曾经是重要的茶叶产地。这里临近赤壁古战场,交通位置便捷。顺着长江,茶叶可以直接出海,也可以从武昌北上襄樊运到山西。另外,羊楼洞离武昌这个中南地区的经济中心很近,资金、人才、物流的调动都非常方便。

乔致庸的判断是明智的。通过在羊楼洞开辟茶园,乔家的茶叶生意重现生机。在乔致庸之后,其他的晋商也纷纷跟进,在羊楼洞投资茶园。没过几年,羊楼洞成了中南地区最大的茶叶生产和集散中心,有“小汉口”之称。靠着乔致庸的英明决断,茶叶生意成了继复盛公之后乔家第二个经济增长点。1862年,乔致庸还特意在山西祁县的县城里开了一家名叫“大德兴”的茶庄,作为处理茶叶出口的中枢企业。

然而,好景不长。第二次鸦片战争后,山西茶商再次面对着变局。受制于清廷和俄国签订的一系列不平等条约,中国向俄国全面开放内地口岸,俄国的茶叶商人得以长驱直入中国境内,在湘鄂边界设立转运站。有了这样便利的条件,俄国商人可以将茶叶从汉口一路水运至天津,再走陆路通过恰克图回国。相比之下,晋商走的商路就困难得多了。一路上,晋商要向六十多个关卡缴纳厘金。这样算下来,运送同样数额的茶叶,晋商缴纳的税费是俄国商人的十倍之多。在茶叶生意上,晋商完全丧失了竞争力。恰克图的山西商号陆续关闭,到了1868年,从前的一百二十家商号只剩下四家。晋商在恰克图的生意面临着全面溃败。

在这样的情况下,乔致庸急需找到一个新的突破口。进攻是最好的防御,与其被咄咄逼人的俄国商人逼得破产,不如破釜沉舟,越过恰克图,直接进入俄国做生意。在乔致庸以前,乔家的生意历经三代掌门人,从来只和客户打交道,完全不和官府发生关系。但此时晋商面对的局势和政治息息相关,只靠本分做生意,已经没办法争取到主动权了。乔致庸开始试着结交官府,通过影响高官来影响朝廷的政策。官商结合,从此成了乔家的经商原则之一。乔致庸书读得好,和士大夫们交流时真诚恳切,讲话头头是道。他请求朝廷减免晋商的厘金,扫清他们北上俄国做生意的障碍。

正巧在这个时候,俄国照会清廷,要求进入中国北境的腹地,在张家口设立领事馆和通商口岸。俄国人的理由是,原先的贸易口岸恰克图已经衰落了。这个要求对清廷来讲是很大的冒犯。张家口和北京之间没有任何地理屏障,朝廷当然不愿意俄国人把前哨站设到自己跟前。朝廷意识到,他们和晋商的利益是一致的。既然俄国人要求进驻张家口的借口是恰克图的衰落,那只要恢复晋商的实力,恰克图就会恢复边贸枢纽的地位,俄国政府也就没有理由要求进驻张家口了。

这么一盘算,朝廷当即同意了乔致庸的请求,鼓励以晋商为主的中国商人北上进入俄国做生意,过路的厘金全免。得到政府支持的晋商如虎添翼,他们竭尽全力将自己的贸易触角向俄国内地深入。1869年是晋商向俄国进军的第一年。在这一年里,晋商销售茶叶十一万担,俄国商人运回自己国内的茶叶销量也是十一万担,晋商同俄商打了个平手。较量到第三年,也就是1871年,晋商的茶叶销量已经是俄商的两倍之多。

在茶叶生意上扭转败局之后,以乔氏家族为代表的晋商又靠着灵活应变的能力完成了一次重要的转型。在俄国境内贩卖茶叶的时候,许多晋商发现,俄国商人喜欢用银票付款,而这些银票大多来自那些赫赫有名的山西票号,比如在道光年间就号称“汇通天下”的日升昌票号。山西的茶商们意识到,票号不仅能赚取汇兑的费用,还能借别人汇款的时间差来放贷牟利,开设票号很可能是一条更有前途的商业道路。

那开设票号有什么门槛呢?一个是钱,一个是保镖队伍。正巧,那些从事长途贸易的晋商,手上既有资本,又有往来运输货物的驼队和保镖,物质金融基础和人力资源基础一应俱全。1881年,乔氏家族的第一间票号“大德恒”开张,象征着晋商集团的业务重心从此由茶叶逐渐转向金融。

从后来的历史发展来看,这次转型来得太及时了。就在这段时间里,进入中国的俄国商队越来越多。他们在汉口、九江等地驻扎下来,建立蒸汽动力的制茶厂,将湖广地区运来的茶叶直接压制烘干,制成砖茶,再运回国内。这种工业生产方式的产量是传统的手工作坊没法比的。没过几年,俄国商人在俄国茶叶市场上占有的份额达到了山西茶商的十几倍。那些没来得及转型的茶商在竞争中完败。而在1884年,乔氏家族彻底结束茶叶生意,将大德兴茶叶行改组成大德通票号,从此全面走上金融之路。许多其他的晋商家族也纷纷效仿,通过向金融业转型,躲过了茶叶市场上严酷的竞争,保全了实力。

从乔氏家族的故事里,我们看到,在清代,晋商所处的商业环境经历了几次重大的变化。但每一次面对变局,晋商都能做到处变不惊,灵活应对,准确地抓住历史机遇存活下来。然而,时间来到民国,在纷乱的历史潮流中,晋商和中国所有兴盛一时的商帮一样,也终究没能逃过消亡的命运。

在民国时代的晋商里,有一位很有代表性的人物,他就是曾经担任南京国民政府财政部长的孔祥熙。下面,我们就通过孔祥熙的经历,来了解一下晋商在民国的历史。

孔祥熙1880年出生在山西太谷县一个家道中落的晋商家族。他一生都以身为晋商而自豪。孔祥熙1901年留学美国。1907年,他从耶鲁大学毕业后回国,在家乡兴办学校。孔祥熙此后的经历和乔家的乔致庸有些相似。1911年,孔祥熙家族里一位总管家族生意的表亲因为参加革命被清政府所杀。算下来,孔祥熙是他这一代唯一的一个男丁,孔家的“广茂兴”和“晋丰泰”两家商号也就交到了他的手上。孔祥熙以这两家商号为基础,做起了煤油生意。

在清末民初,老百姓点灯照明,用的主要是菜油和豆油。这种光源光线暗淡,花费却也不小。相比之下,煤油灯要好用得多。当时英国和美国的石油公司都试图在中国推广煤油灯,正在各地寻找代理商。孔祥熙四处筹款,用两万五千英镑的保证金拿下了英国亚细亚公司旗下的壳牌煤油在山西全省的独家经销权。壳牌煤油的经销手段灵活,不仅价格比菜油、豆油要便宜一半,还附送油灯和灯芯。没过几年,孔祥熙就靠这项专营权成了太谷县的首富。

赚到了第一桶金,孔祥熙做起了更大的生意。第一次世界大战爆发后,美国需要大量的铁砂。孔祥熙有留学美国的经历,很轻易就说服了美国在天津的采购商,要求他们支付相当于价款三分之一的订金。拿到订金后,孔祥熙以每吨一银元的价格在山西采购铁砂,再以每吨一美元的价格卖给美国人。当时的一美元差不多折合两三个银元,也就是说,美国人支付给孔祥熙的订金就涵盖了孔祥熙用来采购铁砂的成本,剩下将近七成的钱都是毛利。孔祥熙自己除了运费,几乎一分钱都不用投入。

孔祥熙在铁砂生意上大赚了一笔,又来到上海,打起了房地产的主意。第二次世界大战爆发后,德国在华侨民担心中国对德国开战,他们的资产会被没收,于是纷纷抛售房产。孔祥熙趁机大量买入德国人的房子。这些房子日后大幅升值,给孔祥熙带来了巨额的财富。就拿1930年代孔家在上海的住宅来说,经过几次转手,这座宅邸在接下来的二十年间价格涨了二十四倍。

孔祥熙金融投资眼光也很好。1915年,陈光甫创办上海商业储蓄银行的时候,实收资本才八万元。这点资本还比不上一家普通的钱庄。但孔祥熙非常看好现代银行业的前景和陈光甫的能力,在上海银行第一次增资的时候就果断地入股了一万元。这笔投资让孔祥熙成了上海银行的永久董事。在以后的日子里,上海银行的业绩越来越好,孔祥熙也分享了越来越多的红利。

我们回头来看,其实孔祥熙并非生在什么大富大贵之家,但他通过融资手段获得煤油的专营权,进而倒卖铁砂,又投身房地产和金融业,每一步棋都走对了。不过,这样一个有着绝佳商业眼光的人,却在自己推行的法币改革中遭到了重大的挫折。1935年,时任南京国民政府财政部长的孔祥熙推行法币改革,规定法币和银元必须一比一足额兑换。为了以身作则,孔祥熙把自己当年支付给英国亚细亚石油公司的煤油专营保证金四十万银元换成了四十万法币。没想到,几年后,日占区的汪伪政权规定法币不得通用,必须以二比一的比值兑换成汪伪政权发行的伪币中储券。亚细亚公司身在日占区,只能无奈地将孔祥熙的四十万法币保证金兑换成了二十万中储券。抗战胜利后,国民党政府规定,将以二百比一的比值来回收中储券。孔祥熙的这些钱到最后只能折合成一千元法币。亚细亚公司也不好意思再收这笔保证金了,就把这一千元法币还到了孔祥熙手上。三十多年前孔祥熙刚刚拿下壳牌煤油专营权的时候,这笔保证金能值二万五千英镑。可是这个时候呢?一千元法币只值得上两英镑。这一万多倍的跌幅足以说明,在动荡的时代里,一切金融技巧都是渺小无力的。

好,晋商的历史,我就为你说到这里。最后,我想和你聊一聊我从晋商的历史中获得的启发。晋商为什么能在历朝历代漫长、曲折的历史中生存下来,还能发展壮大呢?书中留给我印象最深的有两点。

第一点,叫做“慎待相与”。这个传统是乔氏家族提出来的,字面上的意思是,慎重地对待那些和你打交道的人。听上去,这个道理好像没什么特别的,但是乔家把它做到了极致,他们不仅对生意伙伴十分友善,对待下人也极为厚道。在乔家做佣人,不仅待遇优厚,还能享受到真正的尊重。对那些年老的佣人,乔家会把他们当做自己的家人,给他们养老送终。这种做法在中国古代的世家大族中并不常见。因为践行了慎待相与的原则,乔家历经时代的变换,始终没有遭到过仆役和乡民的背叛和伤害,无论处在顺境还是逆境中,都保存了稳固的底盘。

第二点,是晋商深深懂得如何与国家建立良性的配合。纵观晋商的历史,无论是从事食盐贸易还是边境贸易,晋商不但能顺应国家的政策,还能基于国家和民间的共同利益,推动国家政策做出适时、恰当的调整,这在中国古代的商帮中是非常罕见的。在清朝晚期,中国的商业资本和金融资本力量微弱,不足以和外国资本抗衡。如果不是晋商积极争取,获得了政府的支持,就不可能在与俄国商人的茶叶之战中一度扭转败局。

向上与国家形成默契的配合,向下与生意伙伴和雇员形成友善的合作,晋商靠着这种厚重的处世之道,将自己深深地嵌入到了社会网络之中。这或许就是晋商经久不衰的秘诀。

撰稿:许敬讲述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

晋商的起源靠盐业,也就是从政府的盐业专营中获取分销权以营利。后来几次复兴也是如此,可见资源对于晋商的重要。

-

晋商的崛起,有紧靠边境的地缘优势,有吃苦耐劳的伦理优势,也有同中央政府和地方官员合作的政治优势。

-

在时代的大潮中,种种优势都不值一提,晋商终究没有通过历史的考验,但他们留下的宝贵经验,还在深刻影响着一代代传统文化熏陶下的中国商人。