《泥土》 广行解读

《泥土》| 广行解读

关于作者

戴维·R. 蒙哥马利,美国华盛顿大学地球与空间科学专业教授,主要研究地形演化对生态系统和人类社会的影响。代表作包括《鱼王》、《泥土》等,曾获得麦克阿瑟天才奖和华盛顿州图书奖。

关于本书

这本书为我们揭示了一段容易被人忽略的历史——几千年来,人类是如何对待土壤的,反过来土壤又如何影响了人类文明。

这本书的作者参考了大量的历史资料,为我们介绍了土壤和人类社会之间关系的变迁。原来,土壤和人类社会之间,自古以来就是一对“相爱相杀”的冤家。在这对关系中,农业生产起到了关键作用。农业生产确实给人类的繁衍提供方便,但它带来的土壤问题会在同时播下社会衰落的种子。从复活节岛的小型社会,到横跨三个大洲的罗马帝国,农业生产带来的土壤问题,是很多古代文明覆灭的重要原因。即便进入工业化时代,土壤问题仍然左右着人类文明的未来。

一句话,看似毫不起眼的泥土,值得人类的尊重和善待。

核心内容

第一,玛雅文明毁灭的根源不是天灾而是人祸,根源在于他们对土壤的管理不当。

第二,从复活节岛的小型社会,到横跨三个大洲的罗马帝国,土壤问题是很多古代文明走向灭亡的重要原因。

第三,进入工业时代,受到经济利益的驱动,农业生产对土壤状况的破坏更加严重。

第四,要想人类文明长盛不衰,我们必须调整农业生产的方式。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的这本书是《泥土》。这里的泥土,指的就是用作人类生产资料的土壤。这本书主要讲的就是,土壤对于我们人类来说,到底意味着什么?

我们都知道中国古代有一个大禹治水的故事。其中提到,大禹的父亲鲧曾经偷了天帝的宝物,拿这件宝物治理洪水,没能成功。天帝知道后大发雷霆,就把鲧给杀掉了。这是我们都知道的神话故事。不过啊,如果你试着淡化这段故事的神话色彩,站在上古时代农业社会的现实角度想一想,这个故事,其实有着另外一种截然不同的版本:在当时,耕田犁地的工具还没有发明,牛马这类牲畜也尚未驯化。对那会儿的农民来说,要开发一片上好的农田,是相当困难的。故事中的息壤,就是已经开发好的农田里的土壤,松松软软的,马上就能用来种庄稼。结果呢,鲧偷偷地带人把这些现成的土壤全都拿去修建了堤坝。农田被破坏,农民无地可种,这可是要带来大饥荒的。面对这样的社会危机,故事中的天帝,也就是当时的社会统治者,思来想去,最后还是把鲧给杀了,好给老百姓一个交代。

所以,这些新的故事细节向我们传达的,是上古时代的中国人对待土壤的态度——治理洪水虽然紧急,仍然比不上保护土壤这事来得更加重要。自古以来,土壤就是最珍贵的资源,甚至关系到社会的存亡。

你可能会说,农业文明重视土壤是理所应当,好像也没啥值得强调的。其实不然。读了今天这本书,你会发现,对土壤的重视蕴含着中华民族的大智慧,不是每个农业文明都做到了这一点。这本书的作者蒙哥马利,是美国华盛顿大学教授。他在长期的研究中发现,从全球的范围看,人类历史上有大量的文明没能像中华民族这样延续下来,一个很重要的原因就在于他们忽视了对土壤的保护,遭遇了土壤危机。即便到了今天,到了工业和科技主导的现代社会,土壤仍然与人类的命运息息相关,仍然是整个人类文明的基石。

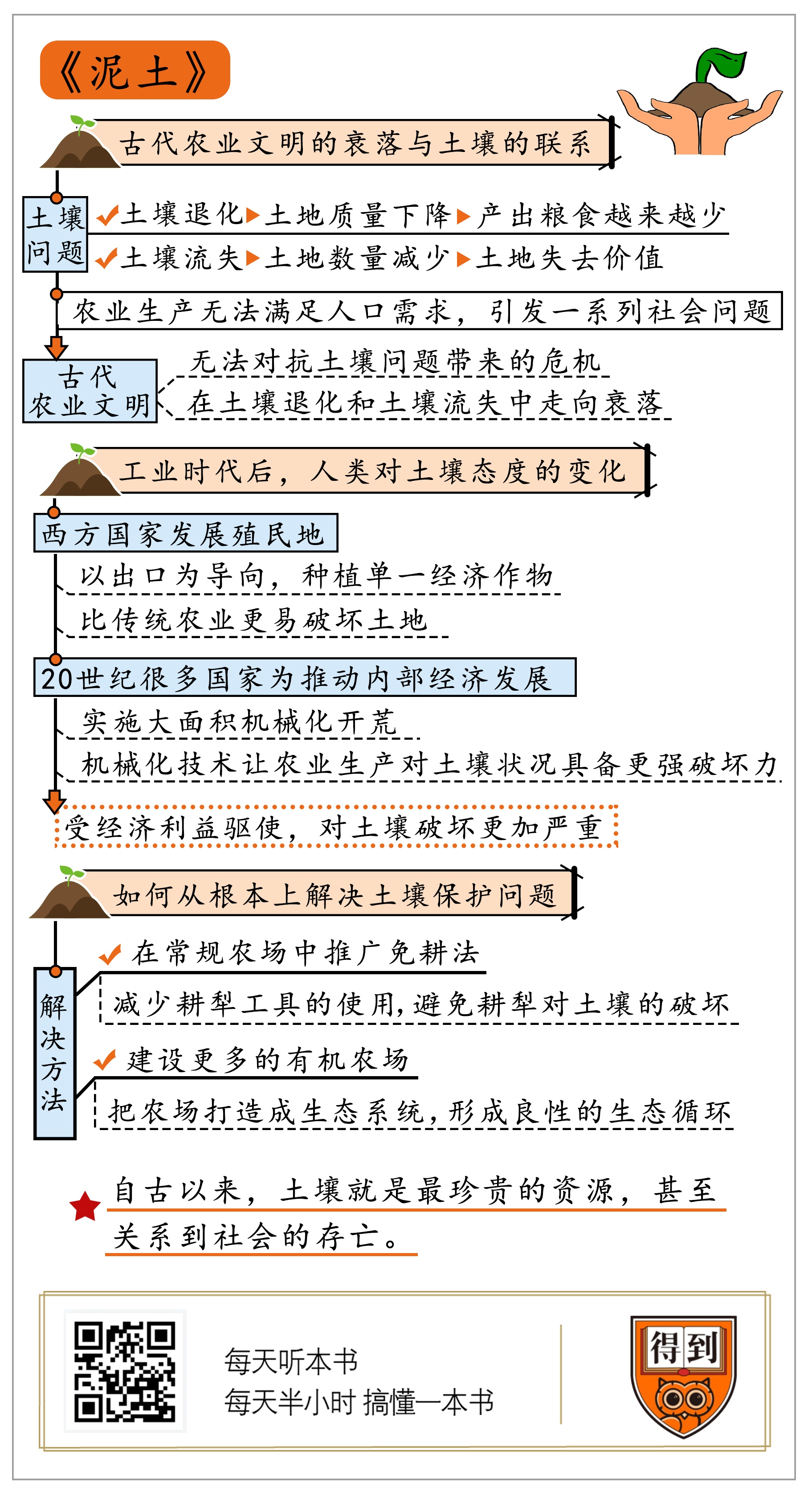

接下来,我将分三个部分为你解读这本书的观点。第一部分我会为你介绍,古代农业文明的衰落,和土壤有什么联系?第二部分我们说说,进入工业时代后,人类对待土壤的态度有了什么新的变化。第三部分说的是,我们应该如何从根本上解决土壤保护的问题。

先来说第一部分,土壤如何主导了人类农业文明的兴衰。相信你一定听说过,南美洲曾经有一个特别神秘的玛雅文明。玛雅文明之所以神秘,体现在很多方面,其中就包括,玛雅文明是怎么从地球上突然消失的。之前人们做过很多猜测,会不会是火山,地震,甚至外星人,导致了玛雅文明的毁灭呢?这些猜测都属于天灾,好像玛雅文明的毁灭只是一个偶然性事件。这本书认为,事实并非如此。玛雅文明遇到的问题不是天灾而是人祸,根源在于他们对土壤的管理不当。从农业生产的角度,玛雅文明在走向毁灭的过程中经历了四个阶段。

第一个阶段是开始耕种。刚刚从狩猎采集时代进入农业生产阶段,玛雅人的生活环境是一片无边无际的热带雨林。他们种地也是从树林中开始。周围都是树怎么办?他们就用石刀把周围的树全部砍倒,然后把砍倒的树木和树枝一把火全部烧掉。这片砍伐出来的空地成为他们的农田,放火烧出来的草灰和木炭,刚好作为农作物的肥料。你看,这里边,刀和火起到了很重要的作用,这种先砍树后放火的耕种方式就叫做刀耕火种。最初,农作物长势很好。但问题是,草灰和木炭的肥料撑不了几年。于是,玛雅人会换个地方,再来一次刀耕火种。新的土地用来种粮食,原来那块地不再管它,重新长成树林。在这个阶段,社会规模小,人口密度低的时候,刀耕火种能够良好地运转,热带雨林的土壤也没有受到太大的影响。

第二个阶段是感到压力。玛雅人的压力从哪儿来呢?一旦农业生产比较稳定,每年都有不错的粮食产出,人口必然增长。玛雅人建立了大大小小的城邦,一片繁荣景象。但与此同时,土壤问题慢慢地浮现出来。玛雅城邦周围的森林全部改造成农田,可耕种的土地不再富裕。每一块都必须持续耕种,才不会有人挨饿。没有了草灰和木炭作为补充,玛雅人在单位土地上能收获的粮食逐年地降低。

在粮食短缺的压力下,玛雅文明进入了第三个阶段,四处扩张。从公元300年起,玛雅人不得不把所有看得见的土地都用在农业生产上。比如一些山坡,根本不适合长期用作耕地。但玛雅人已经没有了其他选择,没办法,全都种上。农业生产一遍又一遍地把土壤翻起来,导致越来越多的土壤被风刮走,被雨水冲走,最后露出下边的石灰岩。这些土壤最终跑到哪儿去了呢?跑到了峡谷、河流和湖泊的底部,这些玛雅人再也够不着的地方。所以,适合种植的土壤在不断减少,玛雅人扩张很快到了极限。

接下来是第四个阶段,彻底崩溃。玛雅文明的人口总量在顶峰时期一度高达六百万,而在之后两百年的时间里,迅速下降到不足五十万。为什么会出现这种断崖式的下跌呢?答案就在于玛雅文明遇到了土壤危机,农业生产完全满足不了人口的需求,进而引发其他一系列的社会问题——饥荒带来战争,战争又毁坏那些仅有的农田,让粮食危机变得更加严峻。一环套一环,玛雅文明陷入了绝境。等到公元1839年,西方人发现玛雅古城的时候,整个地区已经是人迹罕见,曾经辉煌的文明只留下了一些断壁残垣。

仔细分析一下这四个阶段,玛雅人遇到的土壤问题其实包含了两种类别。第一类问题是土壤退化。土壤在地球上只有薄薄的一层,大约是地球半径的千万分之一。在这么薄的土壤层中,又只有最外边的一部分适合种植农作物,英文称为dirt,也就是本书书名中说的“泥土”。如果这层土壤中的养分,也就是我们常说的氮磷钾被农作物消耗后得不到有效的补充,土地的生产力就会不断下降,产出的粮食越来越少。与此同时,还有第二类问题,也就是土壤流失。农业生产让这层适合种植的泥土变得格外脆弱。在自然界中风力和水力的作用下,这些土壤被剥离,最后流失到江河湖海中沉淀下来。一旦土壤流失,这块土地也就失去了价值。在这两类问题中,土壤退化代表的是土壤质量的下降,土壤流失代表的是土壤数量的减少。总之呢,土壤远远不像我们通常想象的那么坚强,经不起农业生产过度的折腾。

玛雅文明在土壤退化和土壤流失的双重问题中走向毁灭,这在人类历史上也绝不是个案。你可能听过太平洋上有一座著名的岛屿,叫复活节岛。这个岛被欧洲人发现的时候,最吸引眼球的是上百座巨大的石像。除了石像之外呢?岛上既没有树木,也没有植被,一片荒凉。只有两千多个原始人住在破破烂烂的山洞里,其中还有一部分是食人族。欧洲人感到很奇怪,这些巨大的石像是怎么来的呢,看起来啥也不懂的原始人能搞出这么大的名堂吗?这就是所谓的复活节岛石像之谜。

后来,科学家的分析证实,这个岛上曾经有过肥沃的土壤,生长着茂密的森林。在公元5世纪,波利尼西亚人乘船来到岛上定居,成为岛上的第一批居民。起初,他们刀耕火种,砍树种田,繁衍生息。公元15世纪,岛上人口一度达到一万多人,形成了一套高度协作和复杂的文明体系。他们喜欢雕刻和运输巨大的石像,以此作为本土文化的象征。和玛雅文明一样,之后的土壤问题变得越来越严重。先是土壤退化,再是土壤流失。公元17世纪,雨水几乎把岛上所有的土壤都冲到了大海中,同时也冲垮了岛上的文明体系。岛上仅存的两千多居民被迫退回到山洞里,成为17世纪的原始人。

你可能会说,复活节岛和玛雅,这两个文明的规模都有点小,所以它们才无法对抗土壤的危机。那横跨三个大洲的罗马帝国够大了吧?这本书认为,罗马帝国的崩溃也和土壤危机有千丝万缕的联系。农业生产导致的土壤问题最先出现在帝国的中心区域,随后蔓延到各个行政省份。还好,罗马帝国及时占领了北非,每年可以通过海运,从北非拉来十多万吨粮食补充到帝国内部。问题是,如果你是罗马皇帝,帝国的生命线远在海洋的那头,你会觉得高枕无忧吗?后来,罗马果然失去了对北非的控制。生命线没了,罗马内部的饥民暴动成为常态,不断冲击着摇摇欲坠的帝国,成为它崩溃的重要原因。

所以,当土壤问题发展到一定程度,强大的帝国也会失去抵御风险的能力。这就好比是一个人的身体,你看他得什么病都只是表象,根源在于他的免疫系统已经失灵了。农业生产确实给人类的繁衍提供方便,但它带来的土壤问题会在同时播下社会衰落的种子。可以说,古代农业文明的兴衰,都和土壤有密切的关系。

第一部分说的是农业时代。那进入工业时代呢,人类和土壤之间是不是能够和谐相处了?恰恰相反,受到经济利益的驱动,人类对土壤状况的破坏更加严重。

这在西方国家发展殖民地的过程中体现得最为典型。在作者看来,西方发达国家之所以要发展殖民地,一个重要的目的就是为了使用殖民地的土壤资源。他们会尽可能地按照自己的需求改造殖民地的农业生产结构。这主要体现在,殖民地的土地绝大部分被用来种植单一的经济作物,要么是种植咖啡,要么是甘蔗、烟草和茶叶等等。这样一来,西方国家就能获得相应农产品的出口。然而对于殖民地来说,这种以出口为导向的种植业,比传统农业更容易破坏土壤。

比如说,当英国人踏上北美洲时,他们发现这块土地上种出来的烟草特别受到英国本土的欢迎。于是,烟草种植成了北美洲的支柱产业。然而,烟草本身是一种可怕的农作物。和粮食作物相比,它需要从土壤里吸收十倍以上的氮和三十倍以上的磷。连续种植五年烟草,意味着这片土壤完全被榨干,无法再长出任何东西,只能光秃秃的承受狂风暴雨的袭击。英国人在北美洲毫无节制地烟草种植,本质上就是在拿当地的土壤换取金钱。

当美国摆脱殖民地待遇,成为世界头号强国之后,他们积极地把落后的第三世界国家变为农业生产的基地,就像过去英国人对他们做的那样。以危地马拉为例,在美国的强力干预下,当地政府把那些优良的地块交给美国的食品公司投资经营,改造成咖啡种植园。如此一来,美国食品公司能够廉价地购买到世界上最好的咖啡豆。而危地马拉人种植粮食的土地,被挤压到偏远的角落里。

总之,原本漫山遍野的热带雨林,全都变成了咖啡种植园和传统的农田。要知道,危地马拉的地形以坡地居多,坡地上的土壤天然容易流失,再加上多雨的气候,当地的土壤遭受了彻底的破坏。这种现象在1998年10月的一场飓风袭击中达到了顶峰。危地马拉的各个地区都出现了山体滑坡现象,山坡上的土壤成片成片地被暴雨冲走。而在危地马拉成为美国的咖啡产地之前,飓风从来没有过这么大的影响。

危地马拉的土壤状况只是一个典型代表。在当今全球化的经济格局下,有不少第三世界国家都像过去的殖民地一样,沦为发达国家的农业出口国。当地的土壤状况也成为了农业出口经济的牺牲品。

除了殖民地模式的影响,还有很多国家为了推动内部经济发展,在20世纪实施了大面积的机械化开荒,同样带来了严重的土壤问题。

以美国为例,第一次世界大战期间,小麦的价格达到历史新高,美国农民嗅到了发一笔横财的好机会。当时,美国西部还有大片土地没有开发。为了在这些处女地上种植小麦,美国农民大量贷款,购买拖拉机等机械化设备。跟以前使用牲畜耕地的时代相比,这些机械化设备可以让耕种效率提高了15倍。在利益的驱使下,美国农民开着拖拉机肆意驰骋,把草原改造成麦田。在短短的几年时间里,美国农民开垦了足足四千万英亩的土地。

这还没完。第一次世界大战结束时,小麦价格暴跌。为了还上购买机械化设备的贷款,他们别无选择,只能发动更大面积的开垦和种植。然而,小麦或许可以增加美国农民的收入,但却取代不了草皮对土壤的保护作用。尤其是在那些干旱的年头,小麦全部枯死,裸露的黄土在狂风中成为沙尘暴的源头。在20世纪30年代,美国发生了若干次超级沙尘暴,每次沙尘暴裹挟着几亿吨的泥土在天空中飞舞。那些破坏了土壤的农民呢?有超过三百万人在沙尘暴的威胁中被迫离开他们的土地,沦落为环境难民。

这种超大规模的沙尘暴并非只发生在美国,苏联在20世纪60年代、非洲在70年代都曾出现过类似的情景。机械化技术让农业生产对土壤状况具备了更强的破坏力。大面积的开荒行为,或许可以在短期内取得一些经济利益,但这点经济利益最终也会被土壤问题所吞噬。

可以说,工业化时代,土壤问题正在成为全球性的危机。过去五十年当中,有一半的耕地,由于出现了严重的土壤问题被放弃。据科学家估测,地球上的土壤存量正在以每年1%的速度流失。也就是说,照这个速度发展下去,一百年后,人类将再无土壤可用。到那时候,人类文明会不会像曾经的玛雅文明一样轰然倒塌呢?在第三部分,我们就来说说,要避免这种最坏的局面,农业生产需要做出哪些调整,才能实现对土壤的保护。

这本书的作者认为,要想从根本上消除农业生产对土壤的破坏性,必须减少耕犁工具的使用。耕犁是农业生产最大的原罪。为什么这么说呢?耕犁过程中翻起的土壤,必然会在风力、水力的作用下有所损失。随着技术的进步,耕犁工具的材料从木头、石头,发展到青铜、铁,再到现如今机械化设备上使用的大型钢犁,耕犁效率越高,土壤流失的速度也就越快。

那怎么办呢?种地就得耕犁,这其实是一种传统思维。事实上,现在已经出现了一种所谓的“免耕法”,可以在农业生产中避免耕犁对土壤的破坏。什么叫免耕法呢?我们都知道,上一批庄稼收割后,会留在地里一部分残茬。传统的做法是通过耕犁把这些残茬翻出来,再往土壤里播撒下一批种子。免耕法用的不是传统的耕犁工具,而是一种叫旋耕机的机器。这种机器在运转的时候,它会把残茬留在农田的表层。残茬继续起到对土壤保护作用,而且不会妨碍后续的播种。所以,免耕法最大程度上避免了土壤的裸露。和传统的耕犁相比,免耕法可以减少农业生产中90%的土壤流失。

而且,免耕法和经济效益完全不矛盾。虽然免耕法会带来暂时性的减产,但它同时也降低了机械化设备的使用频率。节省下来的油费刚好抵消了减产的损失。同时,免耕法还改善了土壤中的有机质和微生物群,这让农民不需要购买那么多的化肥和农药。因此,在过去的几十年中,免耕法已经被大部分美国农民所采用。不过,从全球范围来看,免耕法的普及率还不到10%,仍然面临着诸多挑战。这本书认为,未来免耕法能否在剩余90%的农场中得到推广,将会影响人类文明存亡的大局。

除了在常规农场中使用免耕法之外,还有第二个办法是建设更多的有机农场。有机农场和常规农场相比,有着明显的区别。

常规农场的一块地里要么种植水稻,要么种植小麦,而且都是科研人员通过基因技术精心培育出来的标准品种。常规农场极其讨厌将好几样农作物混着种,否则在使用化肥、农药和大型机械的时候就会遇到麻烦。所以,常规农场的科学基础是基因工程学和化学。

而有机农场的科学基础是生物学和生态学。它的理念是把农场打造成一个生态系统。为此,它会在一块地上同时种植多种作物,形成多层次的混合生长。哪怕遇到旱涝或者疾病等灾害,这些多品种、多层次的农作物不会全军覆没。它们让这块地里一年到头都有农作物,不会出现某个月份土壤裸露的情况。此外,有机农场中还生长着可以捕食害虫的生物,土壤中蚯蚓的数量是常规农场的两倍以上,并且更多地使用动物粪便作为肥料。总之,你可以把它想象成一个原生态的草原,多种动植物生长在一起,和土壤之间保持着良好的互动,形成了一套良性的生态循环。当然,要打造这么一个生态系统并不容易。有机农场需要因地制宜,根据当地的土壤性质、气候环境和地理条件,做定制化的设计。一旦设计得当,有机农场的经济效益毫不逊色。虽然单种作物的产量比不上常规农场,但是多种作物混合生长带来的收成,可能还会比常规农场更高。

不妨猜一猜,目前在全球哪个国家,有机农场推广得最好呢?说出来你可能都不信,做得最好的这个国家是古巴。有意思的是,古巴之所以成功地走上了有机农业的路线,跟美国的经济制裁有莫大的关系。

在苏联时代,古巴和前面的危地马拉一样,全国性地种植单一作物,只不过他们种的是甘蔗。甘蔗种出来加工成糖,卖给苏联,再从苏联换回粮食、石油、化肥和农业设备。后来苏联解体,古巴人一下傻眼了。在美国的经济封锁中,他们赖以生存的蔗糖出口下跌了90%。没有出口就换不回粮食,古巴人连吃饱饭都成了问题。由于缺少化肥和机械化设备,常规粮食种植的路子又走不通。被逼的没办法,古巴人做了很多试验,最后成功地找到了一套适合当地环境的有机农场模式,这才走出了粮食危机。

现如今,有机农场在古巴随处可见。即便是在首都,也有很多市民种植小型的生态菜园。所以,古巴相当于是被美国逼着,成为了第一个全面实施有机农业的现代社会。它用实践向我们证明,有机农场同样可以养活一个国家,农业生产和土壤保护,其实一点都不矛盾。

以上就是这本书的精华内容。这本书为我们梳理了一段容易被人忽略的历史——自从有了农业生产以来,人类是如何对待土壤的,反过来土壤又如何影响了人类文明。

在农业时代,地球上有很多文明,都由于土壤的退化和流失而逐渐走向毁灭。从复活节岛的小型社会,到美洲大陆盛极一时的玛雅文明,再到横跨了三个大洲的罗马帝国,土壤问题都是它们灭亡的重要原因。

进入工业时代,受到经济利益的驱动,农业生产对土壤状况的破坏更加严重。这在西方国家发展殖民地的过程中体现得尤为明显,比如北美和危地马拉的土壤都由于种植单一经济作物而遭受破坏。另一方面,很多国家进行的机械化开荒,同样带来了大面积的土壤问题。

这些破坏让土壤危机成为全球化问题。要想人类文明长盛不衰,我们必须调整农业生产的方式。这本书认为,推广免耕法和有机农场,可以最大程度上保护土壤资源,避免人类文明走向毁灭。

谈一点感想。假设有朝一日,土壤危机真的导致人类文明走到了穷途末路,那会是什么样的一番情景呢?如果你难以想象的话,不妨看看《星际穿越》那部电影,你会有一个直观的感受。在电影的描述中,地球上的土壤环境、气候环境变得极其恶劣。众多的农作物品种全都灭绝了,只有生命力顽强的玉米还可以种植。人类大量死亡,活下来的人都不再正常工作,唯有通过种植玉米来苟延残喘。哪怕是孩子们玩一场棒球的功夫,都有可怕的沙尘暴来袭击。几乎所有的科技都停滞了,如果主人公的星际穿越不能成功,人类在地球上已经看不到未来。所以,土壤问题和我们每个人息息相关。或许你身在城市,干的工作也和农业生产扯不上什么关系,但我们每个人都需要明白,土壤也需要关怀,值得人类尊重和善待。

撰稿:广行 转述:徐惟杰 脑图: 摩西脑图工作室

划重点

1.古代农业文明的兴衰,都和土壤有密切的关系。

2.大面积的开荒行为,或许可以在短期内取得一些经济利益,但这点经济利益最终也会被土壤问题所吞噬。

3.有机农场同样可以养活一个国家,农业生产和土壤保护,其实一点都不矛盾。