《波斯人信札》 施展工作室解读

《波斯人信札》| 施展工作室解读

关于作者

孟德斯鸠1689年1月18日出生于法国波尔多附近的拉布雷德城堡的贵族家庭,1716年袭男爵封号,曾任律师、波尔多议会议长、波尔多法院庭长。他常去巴黎居住,目睹路易十四晚年朝政混乱的衰败现象,路易十五即位,由母后摄政,法国社会动荡依旧,孟德斯鸠记录其见闻,积稿十年,于1721年整理成《波斯人信札》。1728年旅访奥、匈、意、德、荷、英等国作学术旅行,实地考察其社会政治制度和其他情况。返国后专门从事著述,曾被选为波尔多科学院院士、法国科学院院士、英国皇家学会院士、柏林皇家科学院院士。1748年出版《论法的精神》,奠定了近代西方政治与法律理论发展的基础,也在很大程度上影响了欧洲人对东方政治与法律文化的看法,伏尔泰夸赞这本篇幅巨大包罗万象的著作是“理性和自由的法典”。1755年2月10日病逝于巴黎。

关于本书

这本书的主人公名叫郁斯贝克,是波斯的一名大臣。他因为正直敢言在朝廷中受到排斥,不得不从官场退隐,以研究为名隐居家中。后来,他为了逃避政敌进一步迫害,又以探索知识为由,和自己的朋友里加离开波斯,前往法国游历。郁斯贝克和朋友里加两个人一起在法国旅居长达十年之久。在此期间,他们同祖国的家人和朋友相互通信,内容涵盖了法国和波斯的政治、经济、社会、文化等各个领域。不过,虽然人在法国游历,郁斯贝克仍然忘不了自己在波斯的家里后院里的妻妾,最后,远在法国的郁斯贝克无法摆脱自己对妻妾的统治欲和嫉妒心,放弃了启蒙之旅,回到家乡继续当土皇帝。

核心内容

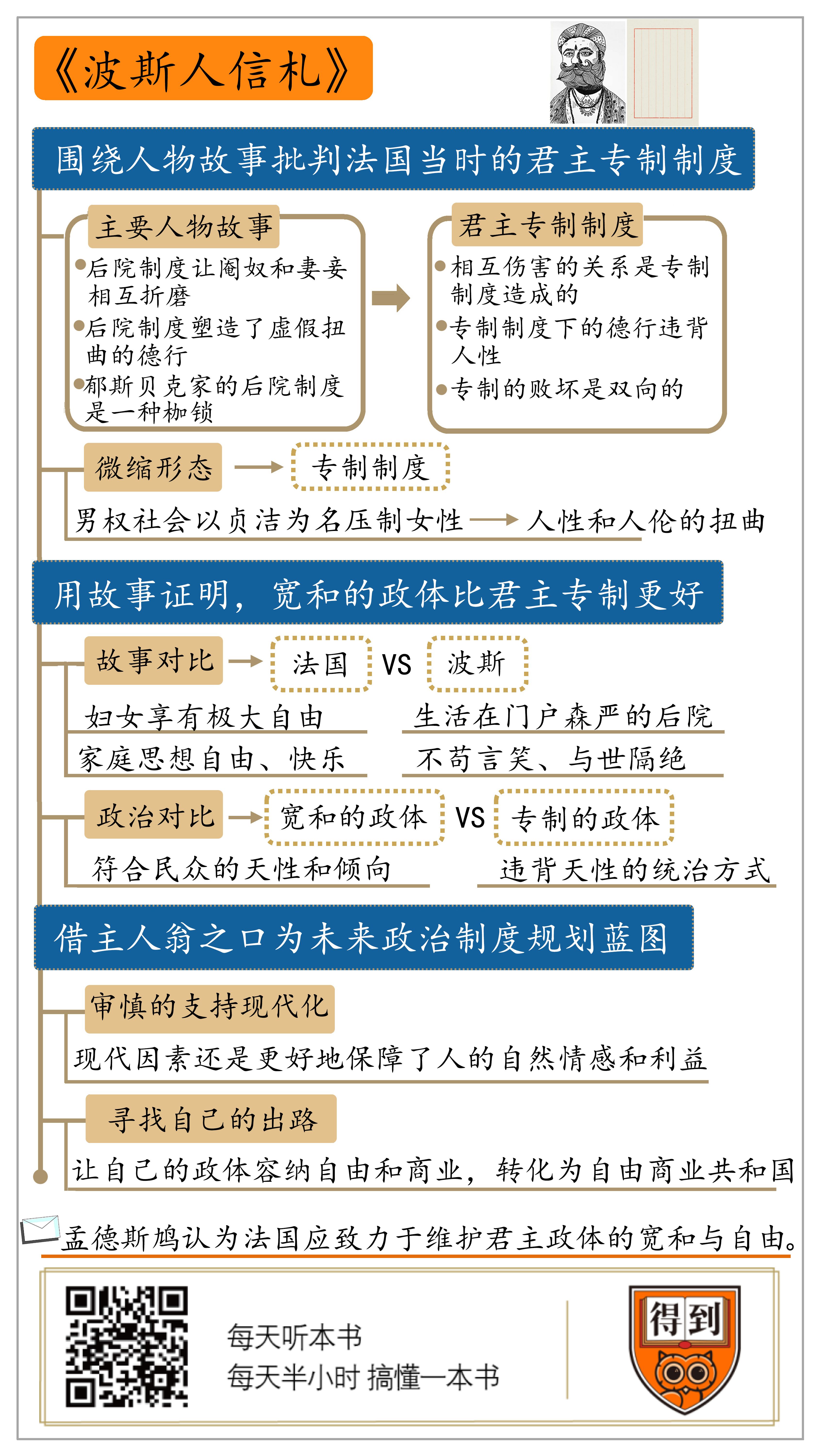

孟德斯鸠写《波斯人的信札》这本书的主要目的,是想为处于绝对君主制统治的法国找一条出路。孟德斯鸠首先借小说中波斯后院的故事,讲述了波斯专制制度对人性的摧残;其次他比较了西方的共和政体、君主政体与波斯专制政体之间的区别,提出西方的君主政体不可能再回到古典的共和政体,但有可能堕落成为专制政体。所以,法国应该致力于维护君主政体的宽和与自由。同时,当时的法国正在变化成为现代社会,出现了科学、艺术、商业等等现代因素。现代社会虽然不乏弊端,但总体而言是更好地保障了人的自然情感和利益。法国人也需要看到,英国式的君主制外衣的自由商业共和国可能更适合人类的未来。

你好,欢迎每天听本书,今天为你解读的是《波斯人信札》。这本书出版于1721年,作者是法国人孟德斯鸠。一般人知道孟德斯鸠大都是因为他的代表作《论法的精神》,但首先是其实这本《波斯人信札》初步奠定了孟德斯鸠作为法国启蒙思想家地位的名作。这本书以书信体小说的形式,借故事里波斯人在欧洲的观察和经历,探讨了当时法国社会正在面临一个问题:处于绝对君主专制统治的法国,未来的出路到底在哪里?

1721年,法国的政体是绝对君主制,但是整体环境还算宽松。这时候,执政长达72年的太阳王路易十四已经去世6年,继任者路易十五尚未成年,长期处于路易十四政治高压之下的法国有了喘息的机会,思想界相对自由。所以,像孟德斯鸠这样的思想家可以对当时法国面临的很多问题,特别是对路易十四的专断统治造成的败坏进行反思。这本书采用的是书信体小说的形式,这是在十八世纪的法国非常流行的一种文体:书信体允许作者通过不同人的书信对问题展开讨论,这样可以更灵活地表达看法,并且形成对话,从而推动读者思考。

下面,我会分三部分带你理解孟德斯鸠在这本书里探讨的问题:

首先,孟德斯鸠围绕主要人物郁斯贝克的故事批判了法国当时的君主专制制度。其次,他用这个故事证明了,宽和的政体比君主专制更好。第三,孟德斯鸠借主人公之口探讨了他认为最好的政体是什么,相当于是在为法国未来的政治制度规划蓝图。

《波斯人信札》这本书一共有一百六十封信,孟德斯鸠用这一百多封信讲了这么一个故事。

主人公名叫郁斯贝克,是波斯的一名大臣。他因为正直敢言在朝廷中受到排斥,不得不从官场退隐,以研究为名隐居家中。后来,他为了逃避政敌进一步迫害,又以探索知识为由,和自己的朋友里加离开波斯,前往法国游历。郁斯贝克和朋友里加两个人一起在法国旅居长达十年之久。在此期间,他们同祖国的家人和朋友相互通信,内容涵盖了法国和波斯的政治、经济、社会、文化等各个领域。不过,虽然人在法国游历,郁斯贝克仍然忘不了自己在波斯的妻妾,最后,远在法国的郁斯贝克无法摆脱自己对妻妾的统治欲和嫉妒心,放弃了启蒙之旅,回到家乡继续当自家小院子里的土皇帝。

在这个故事里,孟德斯鸠描述的郁斯贝克到法国的远行是一场启蒙之旅,而他在波斯的家就是专制的象征。孟德斯鸠借这种对比,表达了自己对当时法国的君主专制的批判和对启蒙的推崇。

先来说孟德斯鸠对专制的批判。郁斯贝克在波斯的自家后院,就是孟德斯鸠塑造的微型专制社会。这里说的后院指的是主人公妻子们生活的地方。那时候的波斯遵循着传统的一夫多妻制,妇女被幽闭在后院中。后院里,除了男主人之外只有两种人:他的女人,和负责伺候、监督这些女人的阉奴,女人和阉奴相互压抑。在日常生活中,阉奴必须听从女人的吩咐;但是在节操风化上,阉奴又拥有很大的权利,可以采取各种严厉手段防止女人做出伤风败俗的事情。他们要阻止她们接触男人,也要警惕后院女人和侍女之间有不伦之情。比如,郁斯贝克的一个妻子给他写信,指控黑奴赶走了她的婢女泽丽德,因为阉奴怀疑她“信任泽丽德是出于罪恶的动机”。

在孟德斯鸠看来,后院的这种制度就是专制制度的缩影,它有三个弊端。

第一,后院的制度让阉奴和妻妾相互折磨。阉奴地位很低,始终生活在屈辱之中。然而,后院女人的贞洁和德行却要受到些奴仆的监督。阉奴“嘴边总挂着义务、道德、廉耻、端庄这些词”,他们的乐趣就是通过对这些女人发号施令来“变成男子汉”。这些女人憎恨阉奴,她们也会反过来使用各种手段来折磨羞辱阉奴。在孟德斯鸠看来,这种可怕的相互伤害的关系,正是专制制度造成的。

第二,后院的制度塑造了虚假扭曲的德性。在后院中,女性有德性的前提是丧失自由,这是一种变形的奴役。在孟德斯鸠看来,一夫多妻制本身就是对女人的一种折磨,因为她们的感情和欲望不可能通过分享一个男人得到满足,她们不得不禁锢自己的欲望,同时又要以激情来迎合她们的主人。她们争风吃醋、你争我夺,生活在阴谋、狡诈、嫉妒、怨恨当中。而且,虽然郁斯贝克和他的妻妾之间有感情,但是对郁斯贝克而言,这些女人是他的所有物,为了满足他的情欲和传宗接代存在。他自己坦言,对这些女人没有爱。在游历期间,他的女人因为思念他饱受折磨,写信向他哭诉。他却不为所动,在回信中完全没有回应她们的情感,只是交代她们恪守妇道。孟德斯鸠认为,这种制度下要求的德性是违背人性的,因此只能是虚伪的。事实上,郁斯贝克自己对此也心知肚明。他在给其中一个女人的信中写道:“你的贞洁是迫不得已的,可你还自吹自擂。”

第三,对郁斯贝克来本人说,郁斯贝克家后院的制度也是一种枷锁。郁斯贝克虽然对妻妾没有爱,但却要垄断妻妾对他的爱。在游历中,他一直被一种隐秘的嫉妒折磨,因为他担心妻妾会红杏出墙,让他蒙受耻辱。当他得知他的一个女人和一个阉奴单独待在一起,他怒火中烧。他不得不通过阉奴对后院女人进行更为严厉的监控,但最终,他的远程统治失败了。表面上看来,郁斯贝克在自家的后院里是高高在上的主人,他自认为对妻妾没有爱,因为爱意味着承认自己需要他人的情感;然而,他却不断被嫉妒折磨,只能以奴役来驯服他的妻妾,维持表面的尊严。事实上,他往往被阉奴和妻妾蒙蔽,甚至被他们支配。正如卢梭说的:专制的败坏是双向的,某些人自认为是他人的主人,事实上却比他们的奴隶更像是奴隶。

在孟德斯鸠看来,波斯人郁斯贝克后院的这种微缩形态的专制制度体现了古代东方专制制度的逻辑,这种专制制度的首要目标是安宁。统治者要求社会中的人绝对服从专制,通过专断、暴力、宗教、习俗、礼法在内的一切手段来获得安宁,哪怕这种安宁只是表面的。

在这种制度里,稳定的家庭显然是社会安宁的基础,而家庭是否稳定又取决于丈夫对于妻妾的控制。所以,专制社会通常都是男尊女卑的男权社会,以贞洁为名压制女性。郁斯贝克的后院其实就是专制社会的缩影,揭示了专制对人性和人伦的扭曲。

下面,我们来说说孟德斯鸠的第二个观点,他认为,宽和的政体比专制更好。孟德斯鸠拿故事中的法国和波斯做了个对比,然后提出了这个观点。

孟德斯鸠首先对比了当时的波斯和法国这两个地方的女人的生存状态。在故事里,法国的妇女比波斯妇女自由多了,但是她们并不因此就放纵淫荡、道德败坏。郁斯贝克到达欧洲的第一印象就是这里的“妇女享有极大的自由”,她们没有被禁闭在家里,可以相对自由地和别人交往,“而她们的丈夫几乎从不生气”。但是在郁斯贝克看来,法国女人和男人的交往、试图取悦男人的举止,已经足够证明她们德行有亏了。郁斯贝克给妻妾写信说:她们应该庆幸生活在门户森严的后院,在那里她们永远不会堕落。然而,反讽的是,最终恰恰是郁斯贝克永远不会失去纯洁的妻妾,做出了大多数不纯洁的法国女人不敢做的事,通奸。

其次,孟德斯鸠对比了当时的波斯和法国的家庭。在自由的氛围下,18世纪初的法国家庭也明显要比波斯家庭更快乐。主人公的朋友里加就在信中说:法国各个等级、各种身份的人思想都很自由,心情都很舒畅,这在波斯人身上根本看不到。里加还说:波斯人不苟言笑,是因为他们很少交往,只是迫于礼仪才不得不见面。每个家庭都与世隔绝。

而在孟德斯鸠看来,造成这种波斯妇女和法国妇女、波斯家庭和法国家庭生活状态不同的原因,正是专制政体和宽和政体之间的差异。这样,孟德斯鸠就把私人的家庭的问题延伸到了政治领域。

很明显,孟德斯鸠认为在波斯人信札的故事里,法国代表的宽和的政体更好。在他看来,专制政体是最坏的政体,因为它是以违背人天性的方式统治。这种统治不仅不能加强政府的权威,酷刑暴政还会激发民众的暴力反抗。相比之下,宽和的政体,比如当时西方的共和政体和君主政体就要好得多,因为这种统治方式更符合民众的天性和倾向。

事实上,君主制也是当时包括法国在内的欧洲主要国家的政体,孟德斯鸠指出,君主制政体是不稳定的,可以转化为共和制,但也有可能蜕化为专制。因为在君主和人民之间很难维持平衡。

一般情况下,君主掌握着军队,很容易专权,并且走向专制。但是,孟德斯鸠又说,虽然当时欧洲君主制经常表现出专制的倾向,但根本上仍然不同于波斯的专制。二者的差别在于,欧洲的君主虽然权力很大,但是受到风俗习惯和宗教信仰的限制,他们对权力的行使是有边界的。比如在法国,君主必须尊重平民的荣誉;出于对荣誉的追求,平民也会履行自己的职责。而在波斯,统治者苏丹的权力就不受这样的限制。

按理说,苏丹的权力不受约束和挑战,应该比欧洲的君主更安全,他的帝国也应该比欧洲的王国更稳定。但事实恰恰相反。在波斯,大臣一旦对苏丹有所冒犯,就有可能被苏丹处死。这种情况下,某位大臣一旦感到自己被苏丹视为失职或犯上而有性命之忧,就会感到,与其坐以待毙,不如铤而走险,造反或投敌或许可以保命。所以在孟德斯鸠看来,在波斯,苏丹的专制看似稳定,其实暗藏更大的危机。在18世纪初的欧洲,君主的权力受到限制,就算君主制向专制倾斜,失宠的权贵一般也没有性命之忧,他们就算退出宫廷,仍然可以享受特权和自由。所以,孟德斯鸠指出,欧洲的君主相比于波斯帝国的苏丹其实更有优势。他不需要担心宫廷政变和暴力革命,也不需要豢养大量军队来保证自己的安全。孟德斯鸠还进一步建议,从自身安全和利益的角度来说,欧洲的君主应该限制自己的权力。

那么,如果让君主制变化成共和制会不会更好呢?孟德斯鸠认为,在当时的欧洲,君主制已经不可能变成共和制了。共和国起源于希腊,这种政体给人们带来了自由,它的基础是德性,这种德性要求公民把公共利益至于个人利益之上,它构成了对公民的强力约束。但是,随着商业社会的发展,欧洲社会越来越强调人的自然情感和个人利益,共和国要求的以公共利益为重的德性已经很难再出现。所以,欧洲国家不可能再建立像古希腊一样的共和国。

最后,我们来看看孟德斯鸠的第三个观点,孟德斯鸠借主人公之口探讨了最好的政体是什么,相当于是在为他所处的18世纪初的法国规划未来政治蓝图。

孟德斯鸠特别强调,对当时法国和欧洲而言,君主政体不会再回到古希腊的共和国政体了,却有可能堕落为专制政体。孟德斯鸠为什么要特别说明这点呢?因为他写这本书,就是在为当时已经处于绝对君主制的法国寻找出路。孟德斯鸠说的绝对君主制的意思就是,法国的君主政体已经在向专制倾斜。虽然法国的君主权力会受到风俗习惯和宗教信仰的限制,不至于马上堕落成专制政体,但毕竟已经是在往不好的方向去了,而古希腊的共和政体也已经回不去了。那么,法国的出路到底在哪里呢?

孟德斯鸠借郁斯贝克之口,回答了这个问题。在他看来,对法国来说,哪种政体更好地保障了法国人的自然情感和利益,哪种政体就是最适合法国的政体。孟德斯鸠进一步说,由于正在到来的现代社会更好地保障了人的自然情感和利益,所以,哪种政体支持现代社会,哪种政体就更适合法国。那么对于当时的法国而言,重要的就是消除路易十四施加给君主制的专制倾向,维护君主制的自由、荣誉、宽和。

孟德斯鸠的思考,涉及18世纪思想家普遍关心的问题。在18世纪,对于最佳政体的思考离不开对当时正在出现的现代性的观察和理解。我们今天所说的现代世界,就是启蒙时代以来新的世界体系,而现代性,就是这个新世界体系的特点。当时法国和欧洲的思想辩论有一个重要的主题,就是现代社会的各种因素对于人类的意义。

当时有些人就认为,现代社会的各种因素,包括商业、科学、艺术等等,对人类来说都是灾难。孟德斯鸠在书里,借主人公郁斯贝克友人的侄子雷迪之口,说出了这种观点,又借郁斯贝克为这些现代因素做了辩护。

雷迪在意大利游历的时候给郁斯贝克写信说,科学技术的发展带来了奴役和灾难,火药和炸弹的发明让传统的借助要塞的防御方式失效,君主借机扩展常规军队,结果民众进一步丧失了自由。雷迪担心,强权会利用科技造成的强力,毁灭人类。比如,指南针的发明促进了欧洲的殖民扩张,一方面把殖民地的疾病带到了欧洲;另一方面则对那些新发现的地方造成了极大的危害,很多民族被消灭或者沦为奴隶。雷迪在信中继续说道,他认为历史上的君主国都建立在对艺术的无知的基础上,而艺术的发展往往摧毁了这些君主国。

郁斯贝克在给雷迪的回信中为科学和艺术做了辩护。雷迪担忧科学会摧毁人类,孟德斯鸠借郁斯贝克的回答指出,一旦出现这种科学,人类的良知必然会禁止它,而且各国也会同意把这种科学埋葬掉。而且,火药和炸弹其实可以减少战争中死亡的人数,让战争更快结束。针对雷迪对艺术的担忧,郁斯贝克说,艺术的沦丧让人类向野蛮和不幸堕落。不知艺术为何物的蛮族,虽然能够凭借暴力征服文明世界,但最终它们必须借助艺术和文明来维持统治。而且,艺术为人带来安乐享受,让人追逐奢侈,也正是因为对享乐奢华的追求,要求更多的人投入到生产和商业当中,促进了财富的积累和社会的繁荣。如果人类没有艺术,仅仅局限于农耕这样的基本生存技能,必然会陷入贫困和虚弱。

关于现代社会的问题,孟德斯鸠在书中给出的只是讨论,并没有给出明确的答案。但是你能感觉到,尽管孟德斯鸠洞察到了现代社会可能出现的种种问题,但是他仍然审慎地支持现代性。在他看来,科学、艺术、商业这些现代因素,虽然不乏弊端,但总体而言还是更好地是保障了人的自然情感和利益。在他看来,当时与现代商业和自由最适应的政体,就是正在英国出现的披着君主制外衣的自由商业共和国。所以,在孟德斯鸠看来,英国当时的这一自由商业共和国,维护了人的自然情感和利益,代表了人类的未来。但孟德斯鸠并不因此认为所有的国家都应该发动革命、实现这一政体,而是应该根据自己民族的历史和民情,寻找自己的道路,并尽可能逐步让自己的政体能够容纳自由和商业,甚至转化为自由商业共和国。

《波斯人的信札》到这里就讲完了。孟德斯鸠写《波斯人的信札》这本书的主要目的,是想为处于绝对君主制统治的法国找一条出路。孟德斯鸠首先借小说中波斯后院的故事,讲述了波斯专制制度对人性的摧残;其次他比较了西方的共和政体、君主政体与波斯专制政体之间的区别,提出西方的君主政体不可能再回到古典的共和政体,但有可能堕落成为专制政体。所以,法国应该致力于维护君主政体的宽和与自由。同时,当时的法国正在变化成为现代社会,出现了科学、艺术、商业等等现代因素。现代社会虽然不乏弊端,但总体而言是更好地保障了人的自然情感和利益。法国人也需要看到,英国式的君主制和自由的商业共和国可能更适合人类的未来。

撰稿:施展工作室 转述:成亚 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.本书的主要目的,是想为处于绝对君主制统治的法国找一条出路。

2.在作者看来,对法国来说,哪种政体更好地保障了法国人的自然情感和利益,哪种政体就是最适合法国的政体。