《比利时的哀愁》 李迪迪解读

《比利时的哀愁》| 李迪迪解读

关于作者

本书作者雨果·克劳斯屡次入列诺贝尔文学奖候选名单,获尼德兰文学奖、德国莱比锡书展奖和欧洲阿里斯特安文学奖。他也是比利时国宝级作家,少数坚持用弗拉芒语创作而享誉世界的文学巨擘,因其作品照耀了战后艰难重建中的比利时,被誉为“比利时明亮的灯塔”。他也是与君特•格拉斯和伊塔洛•卡尔维诺齐名的作家,库切称其为“欧洲一流诗人”。他同时也是剧作家、画家、翻译家和导演。

关于本书

《比利时的哀愁》是一部758页的史诗级长篇小说。以第二次世界大战为背景,借十一岁少年路易斯的视角,勾勒出社会动荡不安的生活画卷与复杂激进的岁月影像。故事主体是两大家族的命运和对时代群像的勾勒,年轻人在战乱年代的成长和人生选择。倔强的少年路易斯,目睹人性的丑恶,周遭的变迁,出入不同阵营,也经历自己青春期的躁动与身体的变化。在情欲与死亡的试炼面前,他能否获得最终的救赎?

核心内容

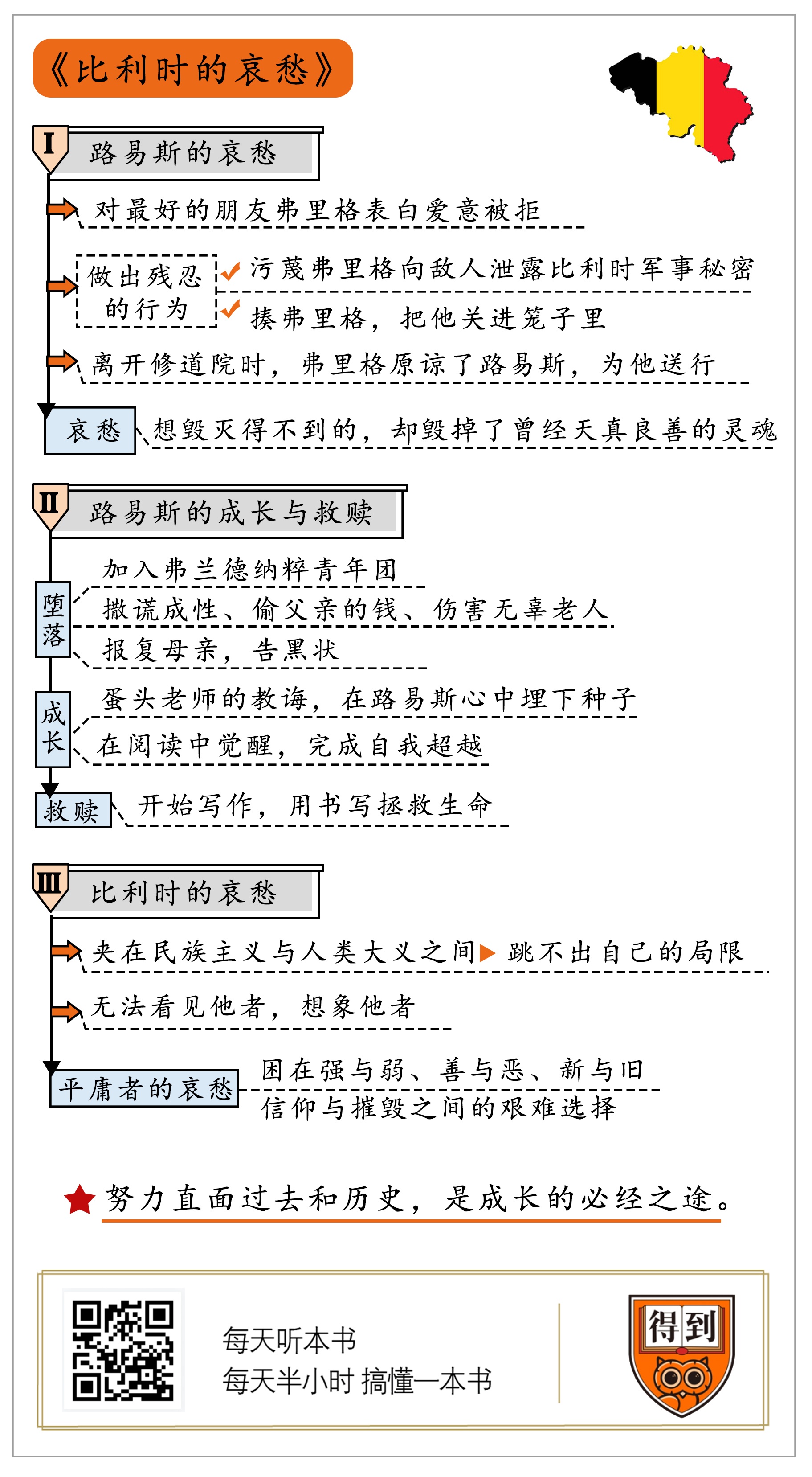

《比利时的哀愁》是一本二战小说,也是一本成长小说。它是写二战中的平庸者的,这里的平庸者,指的不仅是小说中上百个平庸的比利时市民,也是比利时这个二战中态度暧昧的平庸之国。在小说中,主人公路易斯经历了10~18岁这人生中重要的黄金岁月,他在这些平庸者中成长,经历了信仰的崩塌,人性的堕落,以及最终的救赎,他经历了自身成长的哀愁,也看清了比利时的哀愁。而这种哀愁,其实也是普遍存在于当今世界的因无法想象他者而无法超越自身的平庸者的哀愁。

本期音频将从三个方面为你解读这本书的主要内容。首先你将听到的是主人公的哀愁,这是一个青春成长故事,然后你将听到主人公的救赎,这是一个关于超越自身的故事,最后你将听到对比利时的哀愁的深入诠释。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的是《比利时的哀愁》。

我们都知道一个物理现象,人没法揪着自己的头发把自己从地面上拔起来,鲁迅也说过类似的话,他说这句话的语境是,一个作家是很难超越自己所属的阶级、民族,超越既有的意识形态和身份认同去创作的。我们今天讲的这本书,不管是书内的角色,还是作家本人,都完成了这种极为艰难的超越。故事发生在1939-1947年的比利时,也就是二战前后8年时间,对主人公来说,这是他生命中最重要的8年,从10岁到18岁,他经历了人生最重要的蜕变,实现了这种艰难的超越。

这是一本千呼万唤始出来的现代文学经典,它的中译本从翻译到编辑出版耗费了长达8年时间,它体量巨大,有758页,大约64万字,是一部史诗级的长篇小说。至于它的文学地位,人们总是把它与《铁皮鼓》和《追忆逝水年华》相提并论,它们是都是伟大的自传性作品,而且主人公都是一个正在成长中的青少年,而且他们某种程度上最终都在时间的流逝中走向了成熟,超越了自身的局限。

这本书的作者是雨果•克劳斯,被称为比利时的国宝作家,诺贝尔文学奖得主库切称他为“欧洲一流诗人”。除了写小说外,他还是剧作家、画家和导演。他曾多次入列诺贝尔文学奖候选名单,拍的电影也入围过戛纳电影节。

说到二战文学或电影,你可能会有这样的印象:它要么是讲作恶者的,要么就是讲受害者的,可这本书却很难归类,我觉得最准确的说法是:它是写二战中的平庸者的,这里的平庸者,指的不仅是小说中上百个平庸的比利时市民,也是比利时这个二战中态度暧昧的平庸之国。而我们的主人公路易斯就在这些平庸者中成长,在这个过程中,他经历了自身成长的哀愁,也看清了比利时的平庸者的哀愁。

你可能会问,二战这么激烈的历史事件,作家写了这么一本大部头,为什么讲的却是平庸者的故事呢?平庸者是善还是恶呢?路易斯又如何从这些平庸者中成长呢?他会揪着自己的头发把自己从这些平庸者中拔起来吗?别着急,这些问题,我会在解读中为你解答。

接下来,我就来为你解读一下这本书的主要内容吧。首先我要说的是路易斯的哀愁,这部分我要讲的是一个乱世中迷惘的青春故事;然后我要说的是路易斯的救赎,说说他是如何超越自身,完成成长的;最后我要说的是比利时的哀愁,这是路易斯艰难成长的原因,这部分我要讲述的是一个被裹挟在历史与时代中的群体,以及他们的局限。

首先我们来说说路易斯的哀愁。

这本书分两部分,上半部叫《哀愁》,下半部叫《比利时》。《哀愁》像传统小说那样分章节,有标题,讲的是战前路易斯所在的两个大家族和他们所在的关系网中的人和事,而《比利时》完全不分章节,没有任何标题,很多时候不同场景的切换之处连一个空行都没有。这部分讲的是战争爆发后的事。从章节设计上,我们大概可以看出作家想表达什么:战前是一个有序的前现代的世界,而战后是一个无序的混乱的现代的世界。

我们的故事就从战前说起。故事发生在比利时一个虚构的城市:瓦勒,位于比利时北部弗拉芒大区的弗兰德省。主人公路易斯生活在一个幸福的市民家庭,父亲经营着一家印刷厂,业余在剧团当演员,母亲年轻貌美,爱赶时髦。他们很早就把路易斯修道院的寄宿学校读书,他很快就要11岁了,此时正是二战爆发前夕。

说起这个修道院学校,路易斯可是非常不喜欢。首先,他的祖父塞涅夫恰好是这个修道院的神职人员,他也是塞涅夫家族的大家长,有着说一不二的权威。这种痛苦,可能就相当于你读小学的时候,你妈妈是你的班主任或校长。修道院另外一个让路易斯讨厌的地方,就是它戒律森严,修女长嬷嬷和她的修女们整天监视着这些孩子的一言一行,动不动就让他们忏悔自己的罪孽,比如有一次路易斯用“屎”这个词来骂人,就被严厉地责罚了。有段时间,他妈妈怀孕了,没能来看他,而当他问起妈妈为什么不来看自己时,爸爸却撒谎说是因为妈妈从楼梯上摔下来了,害得路易斯担惊受怕。总之,路易斯生活在一个极其保守的环境中,排泄物是不能说的,“怀孕”也是不存在的。

不过,路易斯和好朋友组成了一个叫“四大使徒”的小团体,净干些被禁止的坏事儿,他们偷藏禁书,比如有报道色情和暴力事件的旧杂志,有被称为宗教异端的小说。

修道院的生活就是一潭死水,而与此同时,外面的世界正发生着剧变。首先是路易斯得知妈妈怀孕了,以及不幸的是,这个小弟弟出生后很快就夭折了,这件事给整个家族蒙上了一层不祥的阴影。然后是德国入侵了波兰,战争的阴云向他们迫近着,原本平静的世界似乎从一夜之间就走向了喧哗与骚动。

路易斯的身与心也骚动着。他就像王小波《黄金时代》里的王二,正处于人生的春天,“想爱,想吃,还想在一瞬间变成天上半明半暗的云”。然而在压抑的环境中,爱和吃都成了一种罪。在《黄金时代》中,王二爱上了一个被称为“破鞋”的女医生,而在我们这本书里,路易斯爱上了一个男孩儿,“四大使徒”的创始人,他最好的朋友,弗里格。

路易斯想爱。他从小被送进修道院,他想爱自己的父母,却几乎见不到他们。他想虔诚地爱上帝,可上帝毕竟也是遥远而抽象的,而且,上帝还任由战争发生,任由他的小弟弟死去,他想不通这是为什么。可弗里格与他是朝夕相处的。于是他把他对上帝和父母的爱倾注在对弗里格的感情中。

弗里格长得异常清秀,聪明又优雅,是个军事迷,热衷研究飞机。路易斯觉得,弗里格与自己有相同的灵魂,他的存在让自己不再孤独了。这一天,他鼓足勇气对弗里格做了一番激情的表白。他对弗里格说,你知道唯一一件让我害怕的事儿是什么吗?那就是有一天我的灵魂里再也没有你的位置了。

路易斯为什么突然表白呢?因为他感受到了“世事无常”。一切都在变,世界越来越糟,于是人就会更加想抓住些什么,比如那些我们最珍视的东西。对路易斯来说,那就是他对一个伙伴的爱。在懵懂的少年时代,对同性产生超出友谊的爱恋是一种普遍现象。当然,这种爱通常都被拒绝了。弗里格拒绝了路易斯,他冷淡地说,你能不能别整天这么疯疯癫癫的。

路易斯的反应非常激烈:他觉得自己被羞辱了。他突然就不信上帝了。接下来,他做了一件可怕的事,他骗“四大使徒”的其他小伙伴,弗里格在向敌人泄露比利时的军事秘密,所以他们要惩罚弗里格,于是他们一起揍了弗里格一顿,还模仿中世纪的一种刑罚:“惩戒笼”,把弗里格关在笼子里。在他暴烈的幻想中发生的事更为可怕,他想象几个小伙伴变成了食人族,把弗里格切成块儿吃掉了。

就这样,“四大使徒”破裂了,路易斯从一个上帝的孩子变成了邪恶的小魔鬼。他的小世界爆发了战争,摧毁了他珍视的一切,与此同时,外面的大世界中的战争也爆发了,纳粹德国在迫害宗教势力,最终,黑暗势力获胜了,希特勒取代了上帝,世界彻底改变了。

这就是这本书上半部关于路易斯的主要内容。当然,这部分也铺陈出了许许多多的次要人物,路易斯两个家族中数十个人物一一亮相,作者编织着这些纷繁复杂的人物故事,就像编织一张密实的挂毯,到了下半部,潜伏的矛盾在每个人物身上都爆发出来了。但很遗憾,我们没法面面俱到,所以我从这张挂毯中抽出了一条最结实的线:路易斯本人的故事。

在这部分的结尾,路易斯的父母从修道院接走了他,因为时局太混乱了。让人惊讶的是,这一幕中,弗里格居然原谅了路易斯,他来给他送行,还送给他一支钢笔,他对路易斯说,“你伤害过我,但我原谅你,因为我不相信你有坏心。”路易斯的眼泪就要流下来了,他说,我会一直想你的,然后背过身去,走了。他看到,弗里格一直在树下向他挥着手。

这就是路易斯的哀愁了。哀愁,不仅仅是因为环境压抑,时局动荡,家庭不幸,信仰动摇,更是因为他对自己最爱的朋友做出如此残忍的行为,却被原谅了,因为他得不到就想毁灭,却发现他依然拥有弗里格的友谊,他毁掉的,只是他曾经天真良善的灵魂。而失去天真,就是他的哀愁所在。

那么,失去天真后的路易斯是如何达成他超越性的成长的呢?

这也就是我们第二部分内容了:路易斯的成长与救赎。这部分内容出现在这本书的下半部《比利时》中。

战争爆发后,纳粹德国不费吹灰之力地侵占了比利时,而路易斯也经历了他个人成长中更深的堕落:有一天,他走上街头,加入了弗兰德纳粹青年团。弗兰德纳粹青年团是希特勒纳粹青年团的一个本土化产物,专门吸纳12-18岁的青少年,对他们进行军事训练,为战争做准备,为纳粹党培养后备党员,只不过他们的口号不是希特勒万岁,而是弗兰德万岁。显然,这是一个利用了当地人的民族主义情结的青年纳粹组织。你可能要问,弗兰德人的民族主义情结,是怎么跟德国纳粹搅在一起的呢?这个解释起来就有点长了,我在下一部分会为你详细说明。在这里,你只要记住路易斯身边的人,尤其是他的父亲,都是弗兰德民族主义者,而在二战中,这些比利时人都被纳粹德国笼络和利用了,而小说里弗兰德纳粹青年团的孩子们喊弗兰德万岁,跟喊希特勒万岁相比,本质上差异并不大。

其实,路易斯并不真的认同弗兰德民族主义,也并不崇拜希特勒。他只是有过剩的生命力却无处发泄罢了。他想吃,想爱,想变成天上的云,却一再地遭遇现实的重击。告别了压抑的修道院寄宿学校后,他被父母送去了一所教会学校读中学,有了一个亲密的好朋友莫里斯,莫里斯和路易斯一样成绩优异,聪明有趣,是弗里格的另一个版本。但有一天,莫里斯却发生了意外,毫无意义地死去了。接二连三的打击,路易斯心中的上帝又死了一次。他想,有一种恶,叫上帝。这个坏上帝会杀死莫里斯,也任由他的天使们开着轰炸机屠戮众生。

在这虚无和痛苦中,他总想抓住些什么,毁灭些什么。他从父亲那里偷了钱,给自己置办了一套纳粹青年团的制服,却意外撞见母亲在与一个德国人偷情。原来,父亲的生意衰落后,母亲进入一所德国人开的工厂当厂长秘书。很快,母亲开始说一口流利的德语,打扮得花枝招展,也爱上了这个有家室的德国男人。被儿子撞见自己偷情后,母亲跟路易斯做了个交易,她说,你不要出卖我,我也不告诉你父亲你加入了纳粹青年团,而且还偷了他的钱买这套行头。

就这样,大家都堕落了。路易斯堕落得和这个世界一样快。除了偷钱和撒谎,他还做了两件邪恶的事。第一件是他伤害了一个无辜的老人。有一天,他穿着纳粹青年团的制服走在街上,觉得自己充满了力量,他驱赶一个人行道上的老人,还踢了他一脚。第二件是他为了报复自己的母亲,用自己撒谎成性的本事向一个加入党卫军的街坊告了一通黑状,把母亲所在的德国工厂,母亲的情人、朋友,还有自己在教会学校的老师,总之就是他不喜欢的所有人,都跟反纳粹的地下党“白卫队”搅和在了一起。

后来,路易斯母亲所在的工厂被毁了,厂长,也就是母亲的德国情人被抓起来了,他告发的人们都被抓走了。你可能会想,这就是所谓的大义灭亲吧。不过我要提醒你的是,路易斯连大义都没有,他根本不相信纳粹那一套,他只是因为自己心中那团无法平息的怒火,为了他可怜的狭隘自我,而肆意去惩罚别人,犯下邪恶的罪。

路易斯的堕落,始于他对上帝的信仰的崩塌,这跟战争的爆发有关,跟他爱而不得有关,跟人性的弱点有关,也跟他身处的环境有关。但既然这是个成长小说,我们的路易斯终究还是要成长的。这就要说到教会学校的老师“蛋头”先生的故事了。

“蛋头”先生是个反纳粹的“抵抗派”。他是个贵族,有着高贵的灵魂,也有一双能看穿路易斯灵魂的眼睛。在课堂上,他总是故意说一些好像是针对路易斯的话,尤其是当他知道路易斯加入了纳粹青年团之后。比如,蛋头在课堂上说,魔鬼其实并不是什么头上长角的怪兽,而是某个我们在大街上遇到的人,是我们就在下一个街角偶然撞上的穿着制服的人。他还说,人在绝望之中,会去寻找另一种信仰来取代对上帝的信仰。这另一种信仰,就是对希特勒所追求的新秩序的信仰。

蛋头先生就用这种隐晦的暗号般的方式教育路易斯,也教育着他的学生们,他是在与魔鬼抢夺这些年轻的灵魂。有一次,他在课下找路易斯谈话,这段话我很想分享给你,他是这样说的:“如果善和恶都是一回事,如果就因为恶是生命力的象征,就应该让它优先,去碾压弱者,如果不人道的品质是人类完成功业的原料和养料,如果一个不安的良心等于一场疾病,那我在其中就听到了敌人的声音。”他说这番话的时候很有些动情,但他却无法说服冷酷的路易斯。这时,他引用了波德莱尔:“世界上只有三个职业值得尊敬:教士、士兵和诗人。”

波德莱尔这句话,其实恰好描述了路易斯的成长轨迹。路易斯年幼时被送入修道院,在青少年时期,他做了士兵,但不是波德莱尔指的那种为正义而战的士兵,却是纳粹青年团的士兵。虽然蛋头当时没有说服路易斯,但后来,路易斯还是悄悄退出了青年团。这个转变是怎么发生的呢?

我们开始的时候说过,一个人是很难超越既有的意识形态和身份认同而成长的,只有教育和阅读可以帮助我们完成这种超越。蛋头老师的教诲虽然没有立刻说服路易斯,却在他心中埋下了种子。后来,这颗种子长大了,撑开了他的心。

路易斯是在阅读中完成了这种超越的。那段时间,他的书包里塞满了禁书,它们出自德语犹太作家之手:茨威格,托马斯·曼。他一本接一本地阅读这些小说,明白了被他所在的环境屏蔽了的战争的真相,看到了犹太人的真实存在和人类文明所遭遇的浩劫。

他终于觉醒了。他对蛋头先生说:“我已经明白了。另一些人,是关键。”这关键的“另一些人”,就是那只在想象中存在,却又真实地痛苦着的人,是那些发不出声音的弱者,那些被欺凌被屠戮的人。对弗兰德,或者虚构的瓦勒市这个小地方的人来说,犹太人和大屠杀并不存在,就像对美国人来说,阿富汗和中东战争也不存在,对中产阶级来说,那些底层人、边缘人的苦难并不存在一样。然而伟大的文学作品讲述的,就是“另一些人”的故事,这“另一些人”,就是因为与我们隔绝而“被不存在”的他者。因为彼此隔绝,世上才有了理所当然的不公。而想象他者的痛苦,了解他者的存在,就是消除这不公的第一步。

路易斯终于成长了。这成长太过艰难,也付出了太过惨痛的代价。两天后,蛋头先生被盖世太保带走了,再也没有回来。临走,他托一位老师送给路易斯一本《希腊语文选》,封面上用红笔写着一个希腊词语:Koinonia,这个词包涵着这样几个意思:集体,共同体,以及交往和沟通。这个词所包涵的真意,也正是路易斯在文学阅读中领悟到的东西。

小说中的世界继续崩塌,继续下沉。路易斯与童年时被自己爱过也伤害过的伙伴弗里格重逢了,然而弗里格也加入了纳粹青年团,最后还走向了残忍的自杀。少年伙伴弗里格和莫里斯的死,给路易斯留下了永久的哀愁。路易斯的大家族也走向了崩塌。祖父塞涅夫死了,父亲进了监狱,母亲还爱着她的情人,舅舅疯了,路易斯爱上一个女孩又被拒绝了,万万没想到,他的第一次居然给了一个自己最讨厌的姑妈。在瓦勒市,有人疯了,有人死了,但更多是因为情感纠葛,而不是战争。瓦勒市民没有经历犹太人的浩劫,也没有参与大屠杀,他们只是愚蠢地平庸着,去德国人的工厂上班,帮德国人搞搞情报,或者像路易斯一样告密。在这样的环境中,蛋头先生的存在像一道倏忽而过的闪电,一个不真实的神话。

故事的最后,路易斯选择了波德莱尔所说的值得尊敬的第三种职业:诗人。他参加了报纸的征文竞赛,开始书写关于战争和成长的故事,这个故事就叫《哀愁》,也就是我们这本书的上半部。尼采说过,上帝死了,但他也说过,艺术拯救生命。同样,路易斯的救赎也只能存在于对他者的阅读和想象之中,存在于他对自己过往的书写之中。

我们说完了路易斯的成长故事,说了他的堕落与救赎,在这个过程中,他付出了代价,充满了哀愁。现在我们来说说究竟什么是比利时的哀愁。这是路易斯的哀愁背后的原因,也就是他的成长如此艰难的原因。

二战爆发前,比利时国王宣布中立。二战爆发后,德国入侵比利时,战争到了第18天,比利时就宣布无条件投降了。他们的政府跑到了英国,比利时成为德占区。但是很多比利时人并不感到屈辱。这是怎么回事呢?

这就要说到比利时的特殊性了。比利时是个夹在法国、德国、英国这几个欧洲大国之间的小国家,文化和经济上都处于弱势,历史上曾经被拿破仑时期的法国侵略,他们曾经发起过反抗法国的运动,但被镇压了。这样一个小国家,分成了讲法语,德语和弗拉芒语的三个区域,至今在首都布鲁塞尔,还存在说法语和弗拉芒语的两种人。这两种人的民族认同不一样,彼此也不对付。

说弗拉芒语的人都来自弗拉芒大区,这个大区由东弗兰德和西弗兰德、安特卫普等省组成。这些地区,尤其是弗兰德地区的人,因为被侵略的历史,他们非常仇视那些说法语的人。这个地方的人认为自己是真正的比利时人,他们认为,弗拉芒语才是比利时人自己的语言。而当他们说起自己的国家时,他们往往说的是弗兰德,而不是比利时。他们中的很多人梦想着弗兰德的复兴,是激进的民族主义者。这本书的作者就是弗兰德人,也是极少数坚持用弗拉芒语写作的作家,我们讲的这本书,就是用弗兰芒语写成的。而作者的父亲就是一个激进的民族主义者。

从语言学上看,弗拉芒语被认为是一种荷兰方言,又跟德语具有同源性,在二战时,纳粹德国就是利用了这一点,跟说弗拉芒语的比利时人称兄道弟,将他们纳入泛日耳曼族共同体之中,成功地蛊惑了不少比利时人。这其中就包括他们的国王,和这本书作者的父亲,以及他所处环境中的几乎所有弗兰德人。在二战时,他们几乎都以弗兰德民族主义者的身份站在纳粹德国一边,德国战败后,他们又遭到了清算。

这就是这部小说的历史背景。比利时成为德占区。但是很多比利时人并不感到屈辱。这是怎么回事呢?

首先,敌人的敌人是朋友。德国是法国的敌人,那它就是比利时的朋友。对路易斯的父亲来说,整个瓦勒的犹太人加起来也不超过十个,纳粹对犹太人的大屠杀就像个遥远的传说,远不如他们对法国的仇恨来得真实可感。

其次,加入纳粹党卫军或者跟德国人共事的弗兰德人,都受到了强势民族带来的一种文化震撼。弗兰德人有强烈的自尊,然而又是自卑的。他们觉得自己什么都做不好,而跟德国人近距离接触后,德国人那种凡事做到极致,追求强力意志的民族精神深深震撼着他们。

你也许听说过,平庸也是一种恶。“平庸之恶”是犹太裔政治哲学家汉娜·阿伦特在她的代表作《艾希曼在耶路撒冷》中提出的一个哲学概念,这本书每天听本书也解说过,你不妨去听听。艾希曼是纳粹德国的党卫军少校,负责犹太人灭绝计划,造成了六百万犹太人的死亡。1961年,艾希曼在耶路撒冷接受审判,阿伦特旁观了这个过程。阿伦特发现,艾希曼是一种恶的化身,这种恶并不是狂暴的战神,而是兢兢业业、忠诚平凡、手不沾血的平庸之恶。这种恶的根源,就在于不思考和判断力的贫乏。不思考人,也不思考社会。由于这种不思考,人会受意识形态机器的驱使,无条件服从,进行无思想、无责任的犯罪。

在《比利时的哀愁》里,包括路易斯父子在内的人们并不是不思考,相反,他们看上去总在思考,他们思考人,思考社会,看上去比身边的人更理想主义,更不甘平庸。然而,他们终究还是成了作恶的平庸者,这是因为他们无法跳出自己的民族、阶级,无法超越既有的意识形态和自己的身份认同去思考,是因为他们无法看见他者,想象他者。路易斯的父亲就是一个典型的例子。直到战争结束后,路易斯的父亲才有了一些反思。他说:“关于犹太人,我们不想不行。我们在战争中都是傻子。我们都做了睁眼瞎。”然而他又说:“希特勒不可能杀了那么多犹太人,我看也就十万人,顶多二十万。”但事实上,这个数字是六百万。他还说,这十万人里面还有很多都是罪犯呢,有很多想颠覆国家的人呢。你看,这就是一个民族主义者的反思——人是很难超越既有的意识形态和身份认同去真正反思的,就像鲁迅说的,那就像“揪着自己的头发把自己带离地球”一样难。对年少的路易斯来说,要实现这种超越性反思就更难了:他首先要突破的,是亲生父亲对他的巨大影响和圈束,其次要突破的是瓦勒市,乃至整个比利时的平庸。幸运的是,他遇到了蛋头先生,遇到了文学,遇到了自己精神上的父亲,也学会了在书写中反思自己的哀愁。

小说里的瓦勒就是比利时的缩影,路易斯就是其中艰难成长的一代人的缩影。这里的人们被夹在民族主义和人类大义之间,跳不出自己的局限,就像路易斯夹在父亲与老师之间,传统的压抑的宗教信仰与现代的礼崩乐坏的新秩序之间,这就是比利时的哀愁,一种困在强与弱,善与恶,新与旧,信仰与摧毁之间的艰难选择。这是一种属于平庸者的哀愁,一种由于无法超越自身,也无法看见他者的平庸,却也是实实在在的难解之愁。

好,这本书的内容就说为你解读到这里了。

努力直面过去,也就是反思历史,这是成长的必经之途。二战后,德国文学中出现了一个高频词,那就是“努力直面过去和历史”,这些文学作品被称为反思文学。如果说,路易斯笔下的《哀愁》是对自己第一次丢弃灵魂的反思,那么,克劳斯·雨果的《比利时的哀愁》就是对比利时那段充满暧昧和狭隘的,被民族主义绑架的二战史的反思,也正因为这种勇敢的反思精神,它成为了二战反思文学的一座丰碑。一代比利时人的救赎,也就凝结在这部浩繁的作品之中。

撰稿:李迪迪 转述:杰克糖 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.《比利时的哀愁》是写二战中的平庸者的,这里的平庸者,指的不仅是小说中上百个平庸的比利时市民,也是比利时这个二战中态度暧昧的平庸之国。

2.人是很难超越既有的意识形态和身份认同去真正反思的。