《欧洲文明史》 施展工作室解读

《欧洲文明史》| 施展工作室解读

关于作者

《欧洲文明史》的作者是弗朗索瓦·皮埃尔·纪尧姆·基佐。基佐在史学上的主要贡献是他吸取了圣西门的阶级斗争思想,建立了资产阶级的阶级斗争历史学说。在他早期的历史著作中试图用阶级斗争观点来解释法国革命、英国革命及其他历史事件,目的是要论证资产阶级有权管理国家。

关于本书

《欧洲文明史》是研究欧洲历史和文明史的重要书籍,它是作者基佐根据1828年在巴黎大学讲课时的讲义加工而成。作者认为,文明由两大事实组成:一方面是人类社会的发展,另一方面是人的自身的发展。《欧洲文明史》只限于社会历史,从社会的角度来展示文明。

核心内容

基佐以简练、压缩的手法成功地概述了欧洲文明的起源和发展,从公元5世纪写到法国革命前夕。书中主要论述:欧洲文明的起源、发展和它的特性;罗马帝国覆亡时欧洲文明的诸多不同因素;10世纪蛮族入侵结束,封建制度开始;封建制度的性质及其对近代文明的影响;5至12世纪基督教教会的状况及其历史作用;自治市镇的兴起,其内部管理及对文明进程的影响;十字军运动的起因、性质、后果;君主制的发展过程;欧洲建立政治体制的各种尝试;15世纪的特征;16世纪宗教改革的真实性质及其结果;英国革命的意义及其对文明进程的贡献;英国与大陆国家文明进程之异同;17、18世纪法国处于欧洲文明的领先地位。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是《欧洲文明史》。听到这个书名,你可能会以为这是一本介绍欧洲国家历史故事、风土人情的文化导览。然而,如果你深入这本书,顺着我的讲解听下去,你就会发现,这本书其实是要回到欧洲文明的来处,探究欧洲现代文明的起源,重新整理欧洲文明传统与现代欧洲之间的关系。

传统与现代的关系问题非常重要,它是一个国家只要向前发展就绝对避不开的问题。如果向前发展,那应该怎么处理与过去的关系?传统的、旧的东西是不是都不如新的,都是糟粕?是不是必然要被时代所淘汰?如果不淘汰,那么是全盘接受,还是实现某种调和?怎么处理传统与现代之间的关系,是每个国家、在每个时代都要回答的一个终极问题。

这本书的作者基佐出生于1787年,正是法国大革命爆发前夕;他去世于1874年,那时候法兰西第三共和国已经成立了。他活着的时候,不仅是被歌德钦佩的著名学者,还曾经在七月王朝里担任过首相。更值得一提的是,他还有一个非常著名的学生,就是曾经被王岐山大力推荐的《旧制度与大革命》这本书的作者,托克维尔。托克维尔去美国考察民主的时候,随身带着的就是这本《欧洲文明史》。

基佐出生两年后,法国大革命就爆发了。他的一辈子,都在经历这个重大历史事件带来的漫长而巨大的影响。在大革命之前,欧洲大陆普遍实行的是君主制,整个社会等级森严,底层人民十分困苦,而大革命虽然有着非常好的出发点,但也造成了许多不必要的杀戮和死亡,整个社会处于非常激化的斗争状态当中。如果说,大革命之前的相对安定却不公的法国,代表过去,而大革命之后提倡自由和民主,却充斥着斗争和动荡的法国,代表着未来,那么,在这两者之间,应该怎么取舍?

从更大的历史观来看,人们在任何一个重要的历史节点上,都应该问自己,怎么找到历史与发展的平衡?基佐正是站在他的时代的节点上,试图找到自己国家,也就是法国未来的道路。他要找到传统与发展、历史与现代、个人与社会之间的平衡点。

不过,你可能会问,基佐生活的时代和我们隔着将近三百年的距离,况且他当时面对的问题和我们如今面对的也非常不同,为什么我们还要读这本老书呢?你这个问题,前人也想过,而且他们不仅想了,还扎扎实实做了。这本书1828年面世后,100多年里,注意它的人并不太多。而从1985年以后,直到20世纪末,法国思想界忽然开始了一场声势不小的“重新发现基佐”运动。这场思想运动,和一次类似革命的大规模社会事件,也就是1968年的游行有关。这场游行的主要诉求,就是对法国在战后的经济衰退和文化凋敝不满,要求打碎一切不合理的、旧的统治秩序,建立起属于他们这个时代的崭新的社会。在这样的情况下,怎么处理传统与现代的关系,这个问题又一次摆在了全法国面前。

到了1985年,法国历史最悠久的学术机构——法兰西公学院有个叫罗桑瓦龙的教授对这个问题给出了一个振聋发聩的回答。他的回答汇集在一本叫作《基佐的时刻》的书里。他认为,关于传统与现代的问题,基佐早就已经做出了回答。现代社会从来都是由历史演进而来,传统不应该被盲目打碎,一个好的社会应该是新旧事物调和折衷、多元并存的社会。多元并存其实就是欧洲文明绵延至今,不断发展的最为核心的动力与传统,而欧洲近现代的躁动和骚乱,恰恰就是因为欧洲人在取得成就的过程中,逐渐忘记了这一伟大传统。这就是“重新发现基佐”的由来。对于基佐的重新发现,也着实为躁动的法国社会打了一针镇定剂。从此以后,不管什么时候,只要处理传统与现代的关系问题,基佐和这本《欧洲文明史》就一定是绕不过的话题。

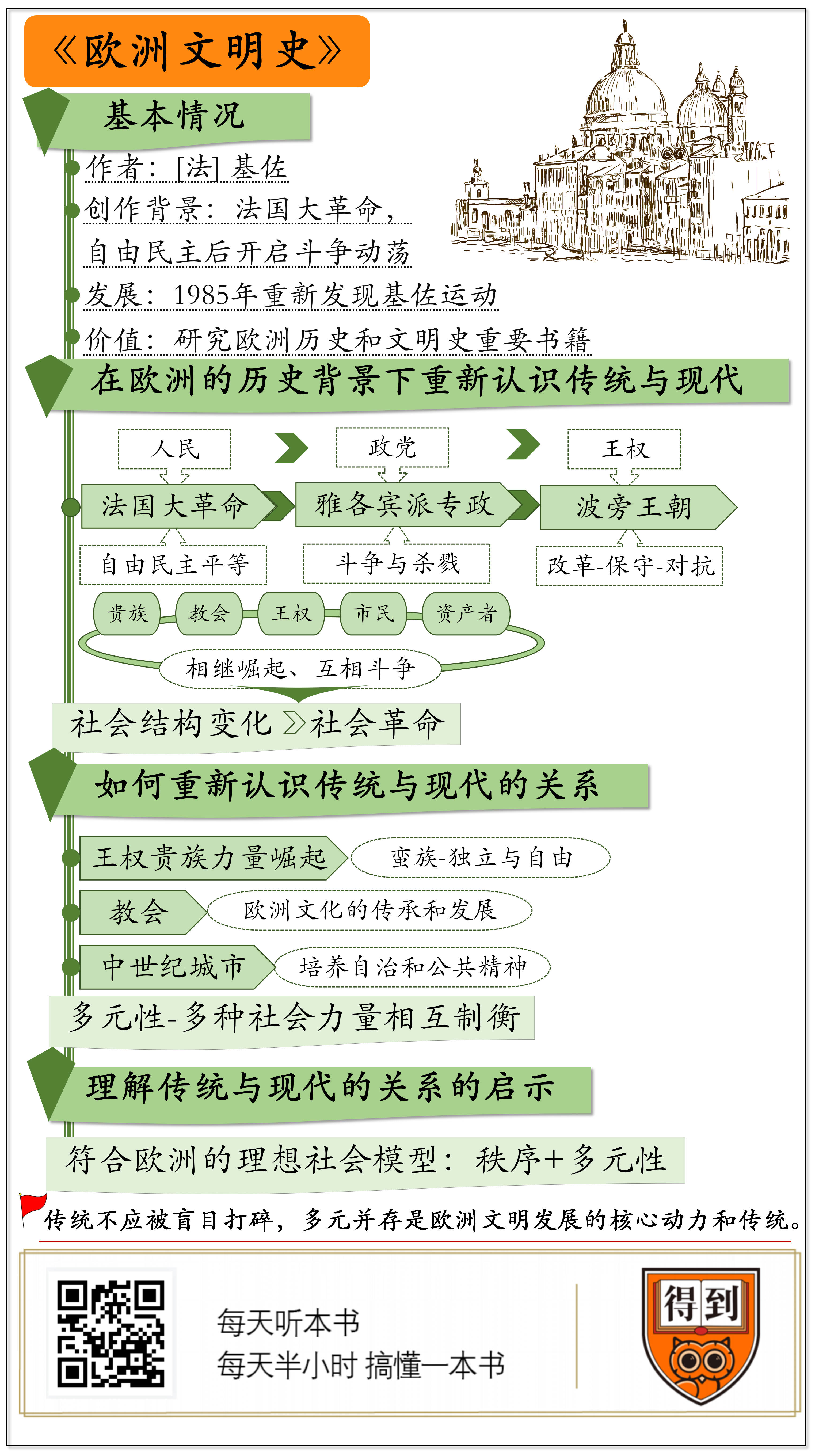

接下来,我会通过三个问题来带领你理解这本书。第一,为什么要在整个欧洲的历史背景下,重新认识传统与现代的关系?第二,怎么重新认识传统与现代的关系?第三,理解了传统与现代的关系,对我们有什么启示?

先来回答第一个问题。基佐当时为什么要在整个欧洲的历史背景下,重新认识传统与现代的关系?我们上面提到,基佐生活的时代,基本上可以说是后大革命时代,正是革命之后持续的动荡,促使基佐想要研究这个问题。

一般来说,革命被认为是推翻旧事物、打碎旧世界最彻底的手段,代表着对旧秩序不容拒绝的否定。1789年,勇敢的巴黎人民冲进巴士底狱,挂起了象征着“自由、平等、博爱”的三色旗,这就是我们通常对法国大革命的想象。然而,真实的法国大革命远比这个更为复杂。1793年,也就是攻占巴士底狱之后四年,法国大革命进入了雅各宾派专政阶段。在雅各宾派专政的短短一年时间里,党派之间的斗争与杀戮就取代了自由与博爱的理想,无数人头落地,血流成河。更为诡异的是,雅各宾派之后的法国大革命似乎打开了一道魔鬼的闸门,在之后将近一个世纪的时间里,社会动荡成了法国的常态。君主专制、君主立宪制、共和制、革命专政、帝制等多个政体在法国轮番出现,社会长期在专制与动荡之间摇摆。直到1870年代,法国才确立起比较稳固的自由民主的共和政体。

1828年,也就是基佐写作本书的这一年,距离法国大革命的爆发已经过去了将近40年,波旁王朝已经复辟,并且确立了象征着新旧法国和解的君主立宪制。基佐原本是对这个王朝抱有希望的,他期待借助温和的君主立宪制,循序渐进地推动法国的政治改革。波旁王朝也一度做出了改革的努力,但没多久又变得僵化保守。法国再次出现了激进革命派与极端保守派之间的二元对抗,面临动荡的危险。在这种循环往复之中,法国革命派扮演着除旧革新的角色,要与传统彻底决裂。而保守派又似乎扮演着反动者的角色,要将一切都倒退到中世纪的封建秩序里。所以归根到底一句话,基佐为什么要去寻找传统与现代的联系?是因为他当时所处的时代,传统与现代成了水火不容的断裂概念。

对于保守派想要退回到传统的想法,基佐是不赞同的。对欧洲文明史的研究使他看到,法国大革命的爆发不是一个偶然事件,而是欧洲尤其是法国漫长的文明进程结出的一个果实。在十几个世纪的文明进程中,贵族、教会、王权、市民的力量相继崛起并相继占据优势地位,但谁也没有办法占有绝对优势地位,它们彼此之间的斗争推动了欧洲文明的持续进步。基佐观察到,自12世纪起,从事工商业的城市资产者力量逐渐壮大,封建军事贵族的力量逐渐衰落,王权崛起之后,进一步打击传统的军事贵族。在几个世纪的时间里,贵族地位不断下降,资产者地位逐渐上升,社会结构持续发生着变化。基佐认为,这场漫长的“社会革命”,正是法国大革命这场“政治革命”爆发的深层原因。所以,在大革命之后,倒退回中世纪的封建秩序既是不明智的,也是不可能的。

如果说,基佐反对倒退回旧秩序,并且在原则上赞成法国大革命,把革命看作欧洲文明进程的必然结果,那么,他是否对大革命就没有批评了呢?并非如此。我们知道,法国大革命中最激进的革命派以一种不容置疑的态度,彻底否定了传统,他们打击教会、铲除贵族和王权。但是大革命遇到的难题是:旧世界被打碎了,新秩序却没有确立起来。这种现实的困境使基佐不得不问:传统的、旧的事物,是不是必然就是不好的?传统与现代的关系究竟在哪里?对于一个社会而言,我们应该如何处理这种关系呢?

这就涉及到我们要回答的第二个问题,如何重新认识传统与现代的关系?在这里我们要知道,基佐作为一名杰出的历史学家,传统与现代的关系问题在他看来,实质上就是欧洲现代文明与过去是否统一的问题。如果两者统一,那就说明传统与现代不能被割裂,反之亦然。基佐非常肯定传统的意义,并且他回到欧洲历史当中,找到了欧洲文明一个贯穿历史始终的稳定特征,那就是多元性。

在漫长的历史进程中,这种多元性表现在欧洲社会始终没有产生一个绝对的主导性力量,贵族、王权、教会等力量长时期处在一种相互制衡的状态,谁都无法占据绝对的统治地位。而正是这种多元性赋予了欧洲文明不断向前发展的动力,也为理解传统与现代的关系提供了一条清晰的思路。基佐非常重视这个差别,所以从这个标准出发,他把欧洲现代文明的起源追溯到了公元五世纪,不是古希腊,也不是古罗马,而是西罗马帝国灭亡的那一刻。

原因就是,公元五世纪的时候,欧洲发生了一件决定性的大事,统治了欧洲几百年的西罗马帝国灭亡了。从此以后,欧洲再也没有主导型的单一力量了,而是同时存在着多种力量,互相制衡。欧洲现代文明的胚胎就在这些多元力量中逐渐孕育。有两个具体的体现。

一,没有了帝国,那么次一级的权威,比如说王权和贵族的力量,就崛起了。欧洲的王权和贵族脱胎于罗马帝国时期的“蛮族”,也就是当时生活在罗马帝国周遭的游牧民族与部落。这里有一个流传广泛的观点,就是说相对于罗马,蛮族的文明比较落后,所以很多人就理所当然地以为,罗马被蛮族灭掉,标志着一个野蛮、落后的中世纪的到来。但是基佐并不这么看,他反而发现了蛮族对欧洲文明产生的积极的影响。比如现代文明中对个人独立与自由的推崇,很大程度上就来自于蛮族的影响。因为大部分的蛮族以游牧为生,有着游牧民族与生俱来的勇敢和不羁,有追求个人尊严、独立与自由的强烈渴望。这种自由精神随着蛮族入主欧洲,也深深地融入了欧洲文明的血液。这是多元力量塑造欧洲文明的第一个具体体现。

第二个体现是,在贵族和王权力量崛起的同时,教会吸收了西罗马帝国的文明成果,成为中世纪最重要的精神权力。无论是在法国大革命前还是大革命期间,教会在法国一直受到启蒙主义者的攻击。一提起教会,有人可能马上就会想到封闭、愚昧,甚至还有焚烧异教徒的火刑柱。但是基佐发现,在文化领域,教会功不可没。教会不是文化的对立面,反而有助于欧洲文化的发展。比如,在西罗马帝国灭亡以后,随着军事上的失败,古罗马的文化也面临着断代的危机。那么是谁保存了古代的文化呢?可不是蛮族,而是教会。教会保存了大量古希腊、古罗马的思想文化成果,在漫长的中世纪,成了欧洲精神文明最重要的传承者与发展者。所以,我们不能光看到教会烧死了提倡日心说的布鲁诺,也要看到教会在传承文化上发挥的巨大作用。另一方面,作为一种精神权力,教会在提升个人的精神修养与道德情操方面也发挥了重要作用,它能够缓和个人的利己主义倾向,增进社会的团结,并防止个人沉迷于物质享受,沦为金钱的奴隶。

所以,这本书到这里,就已经有了两个突破性的见解。一,野蛮人并不是完全负面的;二,教会在保存文化上,有巨大的贡献。这两个见解,都会大大影响到我们如何看待欧洲的历史和传统。看法变了,那传统和现实的关系当然也要变。

还有一点,虽然没有上面两点那么重要,但也值得一提,就是在中世纪城市的作用。12世纪前后,伴随着工商业的发展,自治城市的力量开始壮大,许多城市通过金钱赎买或武装斗争,从封建领主那里获得了自治权,市民们自己组织起来管理城市的公共事务,城市俨然变成了一个个小共和国,欧洲文明特有的自治和公共精神就是在这个过程中逐渐得到培养。

综合上面三点,基佐就提出,正是在欧洲这段被贬低为“黑暗中世纪”的时期,孕育出了欧洲的现代文明。许多名声不太好的力量,比如上面提到的教会和蛮族,基佐也极力在发掘其中的价值。他发掘的价值越多,就越体现出,欧洲文明的历史不是一部非黑即白,天使和魔鬼,科学和教会的斗争史,而是多元文化、多种因素博弈的结果。所以,看待传统,看待历史,也不能用简单的一刀切的眼光。

不过,确实是在一定的时间段内,欧洲,尤其是法国是处于一个单一力量的影响之下的,这个单一力量就是王权。王权占统治地位,是前面所说的城市崛起之后的事情,从现在的眼光来看,你可能会觉得王权代表着专制,但在社会权力分散、封建领主割据的中世纪欧洲,王权却意味着统一的、高效的中央政府。尤其在16、17世纪,在旷日持久的宗教战争之下,民众不堪战乱之苦,更加期待王权能够变得强大,保障国家的稳定。所以,王权的强大在这个历史时期,确实是众望所归。于是贵族、教会等等其他社会力量被压制,社会果真实现了稳定,但危机也在暗暗酝酿。

1789年,法国人民突然发动了举世震惊的法国大革命,亲手把自己梦想的安定生活打碎了。而且不仅是在法国,在英国、德国等国家,“革王权的命”已经成了一种潮流。那么这段欧洲文明演化史又应该怎么解释呢?基佐认为,人们在一定程度上呼唤王权,因为社会需要稳定的秩序,但如果王权过度膨胀,成为占据绝对优势的、具有排他性的社会力量,就会包含隐患。所以,基佐认为,王权的崛起维护了秩序,但它的发展不能逾越一定的限度,它还是得把自己约束在一个多元文化的框架中,在这个框架里,任何一种力量过于强大,都不是好事。

说到这,想必你已经明白了,法国大革命,革的是谁的命,反对的又是谁呢?当然,革命的对象是法国王室,而反对的,可不是欧洲自古以来的传统,它反对的,只是王权一家独大这件事,这件事在整个欧洲的历史里,只是一个部分。

有一件事,基佐不知道,但我们都知道,就是从法国大革命以后,经过这么多年的发展,人人平等已经成为公认的常识,欧洲进入了现代社会,欧洲文明在物质文化和精神文化上都进入了成熟期。在这个时期,欧洲又进入了基佐所说的多元文化、多种因素博弈的框架之内。这也正好在实践上说明,基佐所说的欧洲文明发展演化的规律是对的。

这就是基佐对于传统和现代的关系的认识,关键词就是三个字:多元性。下面我们就来回答第三个问题,基佐的认识,能给我们当代人什么启示?

其实,基佐花这么大力气来探讨这个问题,是想告诉人们,你们所喜欢的,所想要的那个新世界,不是从天上掉下来的,而是从五世纪、十世纪、十五世纪、十八世纪一步一步这么走过来的,是脱胎于旧世界的。新世界是旧世界的产物,新旧之间的联系,是不应该,也不可能扯断的。教会、贵族、王权等多元力量相互斗争又彼此共存,这并不是一锅混乱的大杂烩。恰恰相反,正是这种传统的多元性,才使得欧洲社会不至于陷入僵化与停滞,欧洲文明才能够一直保持活力。一个新旧事物调和折衷、多元并存的社会,要比一个单一社会力量占绝对优势的社会,更自由,也更繁荣。一个成熟、健康的社会,不应该拒绝变革,更不应该拒绝传统。

到这里我们也就可以更具体地来回答,在这本书出版一百多年后,法国人重新发现基佐,发现了什么?其实是发现了一个符合欧洲发展规律的理想社会的模型。这个社会首先要保证秩序,不能是动荡的。基佐肯定王权,不是因为他喜欢当时那些统治阶级,而是王权能够保证秩序稳定,停止战争。这是前提之一。其次,要保证多元性。同样,如果保证秩序稳定的王权过于强大,打破了多元格局,也就成了导致不稳定的因素了。

1985年以后,当代法国学术界提倡基佐,正是因为担忧民众在1968年以后的历史中,成为这个占统治地位的因素。如果民主抛弃了政府,抛弃了代议制,直接走向民粹主义,就会走向导致社会的不稳定,也会导致暴政,最终走向民主的反面。

现在我们来总结一下这期音频的内容,也就是基佐的《欧洲文明史》带给我们的启示。

首先,不能一味厚今薄古。基佐的《欧洲文明史》揭示了旧制度与大革命、传统与现代之间的延续性。他告诉人们,欧洲的现代社会脱胎于中世纪,贵族、教会、王权,这些在19世纪的欧洲人看来已经“过时”的社会力量,都曾经为推动欧洲文明的进步做出过贡献,因而,有必要对历史和传统保持一份温情的敬意。

此外更重要的是,任何一种单一社会力量的独大,都可能窒息自由,导致社会的停滞。因而要保持社会的活力,不能一味求新,有必要让新旧事物调和折衷、多元并存。多元并存的社会才能真正的保障一个社会的活力,保障社会始终向前发展。这对我们更好的认识我们社会,理性地看待社会的变化意义重大。

撰稿:施展工作室 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

1.多元并存的社会才能真正的保障一个社会的活力,保障社会始终向前发展。

2.蛮族推崇的自由精神,教会在保存文化上的巨大贡献和自治城市力量的壮大,孕育出了欧洲的现代文明。