《梁启超:亡命(1898 1903)》 陈章鱼解读

《梁启超:亡命(1898-1903)》| 陈章鱼解读

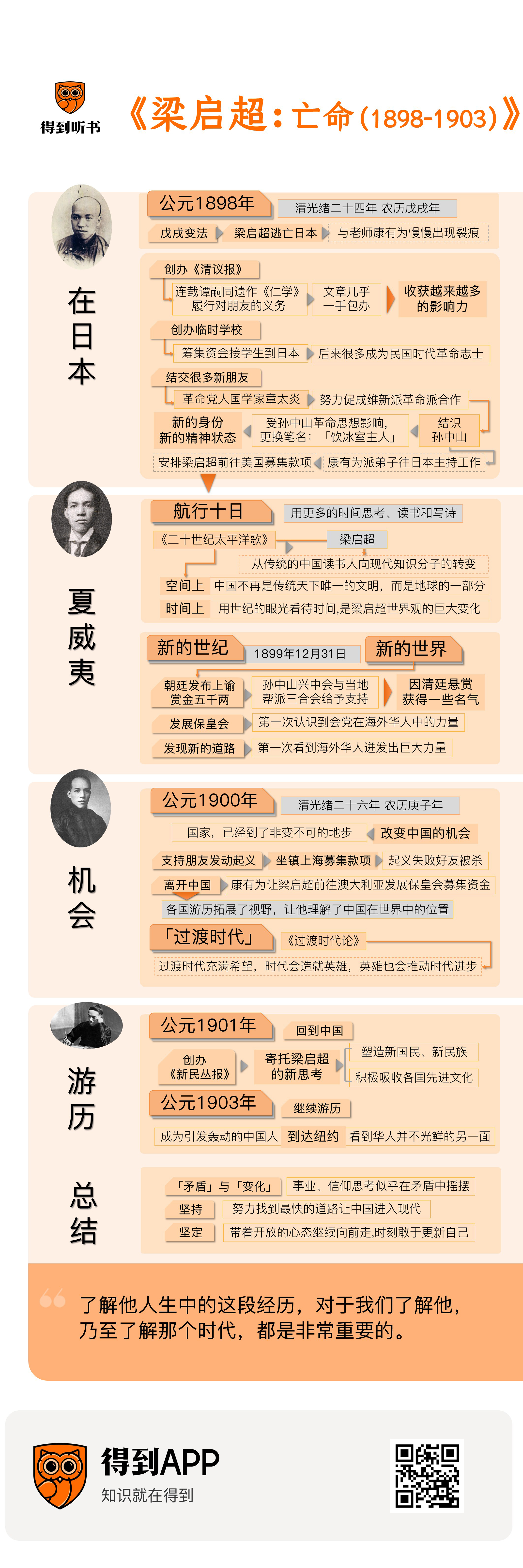

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天我要为你解读的这本书叫《梁启超:亡命(1898—1903)》。这是作家许知远五卷本的梁启超传记其中第二卷。

我请你注意书名里1898这个年份。1898年是农历戊戌年,就是戊戌变法的那一年。你会发现,这一年之前梁启超的故事我们非常熟。他原本是一个少年天才,11岁中秀才,16岁中举人,而在他认识康有为之后,打开了新世界的大门,开始接受新思想,传播新知识,在长沙的时务学堂培养新青年。乃至和老师康有为一起,影响光绪皇帝,推动变法,直到戊戌政变,一切戛然而止。

十几二十年后民国时代的梁启超,你可能也熟悉,他和蔡锷一起发动护国运动,讨伐袁世凯,担任过民国的司法总长、财政总长,创办过报纸,还在清华大学国学院担任导师。在政界、学界、新闻界都有巨大的影响力。

但是,你会发现唯独1898年之后这几年的梁启超,我们并不熟悉。可是这段时间恰恰是他人生中非常重要的一个阶段。就在这个阶段,他写下了脍炙人口的《少年中国说》,游历了美国、日本、加拿大和澳大利亚,认识了三教九流的朋友,创办了一生中影响最大的一份刊物。更重要的是,他经历了此生中思想的重要变化。从康有为的弟子梁启超,蜕变为一个独立思考的、目光更深远的梁启超。了解他人生中的这段经历,对于我们了解他,乃至了解那个时代,都是非常重要的。

这期音频,我们就打开这本《梁启超:亡命(1898—1903)》,了解梁启超这段重要的人生转变旅程。

传记的开头是我们熟悉的那段历史,公元1898年,清光绪二十四年,农历戊戌年。康有为和梁启超推动的戊戌变法最终成为百日维新,以戊戌六君子在菜市口被杀而告终。

此时的梁启超正在一艘日本轮船上,他还不知道谭嗣同他们已经牺牲,因为他在逃亡的路上,偶尔能读到一点报纸,听到身边日本使馆员工的只言片语,这就是他全部的信息来源。老师康有为、其他的维新同志,还有自己身在上海的家人,他都没有消息。他能做的,是给当时的日本首相伊藤博文写信,幻想他能出一臂之力,把光绪皇帝还有谭嗣同等人救出来。

当时的日本政坛流行一种“日清提携论”,一部分日本政治家认为,试图取悦西方的时代结束了。日本应该帮助中国获得富强。这样,中国可以和日本一起对抗白种人。即便如此,这些日本政治家也没有办法答应梁启超的请求,他们只能让梁启超在日本安顿下来,免受清廷的追杀。

不久之后,老师康有为还有其他同门师兄弟也陆续来到日本。不过,在日本,梁启超和老师之间,慢慢出现了裂痕。

原因是多方面的,一方面是康有为的专横。根据革命家陈少白的回忆,他去拜访康有为时,康有为另一位弟子忍不住对他说道:“请你先生评评理,我们住在这里,言语举动,不能自由,甚至来往的信,也要由他们检查过,这种情形实在受不惯。”康有为非常尴尬,他让一位身材高大又会武功的弟子,把那个抱怨的弟子拉了出去。

另一方面,是康有为的事业进展不顺。

康有为为了获得其他国家的支持而前往加拿大,在那里,康有为获得了超规格的接待,他在省议会和教育厅发表演说,演说时陪着他的是当地的副总督。在当地的中华会馆,康有为面对上千名华人移民,讲述光绪皇帝的故事。演讲结束时,康有为会问台下的观众,愿不愿意看到中国自强,愿不愿意看到皇帝复位,如果愿意就鼓掌,台下掌声雷动。

不过,加拿大并不是康有为最终的目的地,他还要前往伦敦,寻求英国的帮助。只不过在英国康有为并没有获得他想象的支持。英国的对华政策已经转向对慈禧太后的支持。在康有为的记述中,英国下议院曾经对于要不要帮助光绪皇帝复位进行过表决,最终以14票之差没有通过。

康有为把自己的感伤寄托在诗词上:“胶海输人又一年,维新旧梦已成烟。山河残破成何事,大鸟飞来但黯然。”

另一边,梁启超的事业却做得有声有色。他所在的日本横滨,因为是历史悠久的港口,所以华人社区非常兴盛,比起欧洲、美洲和澳洲,横滨的华人享有更多的尊严,他们不会因为肤色而被当地人看作是二等公民,甚至因为中国一直以来“天朝上邦”的形象,华人在横滨还能享有一点优越感。一些敏感的头脑开始意识到中国人的身份,开始思索用什么样的方式能获得更多尊严。对于这些华侨来说,梁启超的到来让他们看到了希望。

在当地华人的建议下,在这里梁启超找到了新的事业——办报。1898年,梁启超在日本横滨创办了《清议报》。虽然名字里有个“报”字,实际上这是一本杂志。每一期64页。为了安全起见,梁启超的名字没有出现杂志上,他用的笔名是“任公”。

从第二期开始,杂志开始连载谭嗣同的遗作《仁学》,虽然逃亡在外,梁启超依然把这位故友的书稿和诗文带在身旁。他用这种方式,继续履行对朋友的义务。

办报一开始,梁启超担心读者不足,所以《清议报》的第一期和第二期都不是销售,而是赠送。结果两个月之内,《清议报》被送出了上万份,梁启超不得不催促大家交报费。到第四期,《清议报》的发行网点已经增加到了30多个,在国内从黑龙江到福建,在国外从东京到洛杉矶,都能看到《清议报》。

《清议报》帮助梁启超找到了新的节奏,上边的文章几乎是梁启超一手包办,这也让梁启超收获了越来越多的影响力。

在日本,梁启超见到了许多来自中国的故人。湖南的维新举措停止了,时务学堂解散,但是梁启超的学生们并未消沉,反而通过各种方式找到了梁启超。梁启超筹集了一笔钱,把这些少年接到了日本。在日本,梁启超租下了三间房子,创办了一所临时学校,十几个少年晚上就打地铺睡觉,白天把被窝一收,搬出桌子来上课念书。

这些少年有很多都成为民国时代的革命志士,其中的一位同学,叫蔡艮寅。未来,他会凭借梁启超为他取的另一个名字,成为民国革命的一面大旗。这个名字叫蔡锷。

在日本,梁启超交到了很多新朋友,比如革命党人也是著名的国学家章太炎。以章太炎为代表,当时有很多革命人士,努力想让维新派和革命派可以合作。在他们的穿针引线之下,梁启超结识了孙中山。

只不过,一开始的时候,梁启超对孙中山有点避而不见的意思,孙中山主动拜访,但是梁启超不在家。可能是因为康有为的压力,也有可能是在日本的同门并没有达成一致的意见。

不过后来,梁启超和孙中山还是成为了朋友。 受孙中山革命思想的影响,梁启超甚至给自己换了一个笔名“饮冰室主人”。它取自庄子的名言:“吾朝受命而夕饮冰”。意思是受命从政,为国忧心。

一个新的名字,往往代表新的身份,新的精神状态,在梁启超一生的众多笔名中,这个名气最大。

人人都在传说,梁启超试图摆脱康有为,要和孙中山达成联盟。康有为的一些弟子,甚至一起给康有为写了一封信,说老师“春秋已高”,“大可息影林泉,自娱晚景”。康有为那一年才四十岁,弟子们就劝他提前退休了。那谁来接过大旗呢?弟子们说“启超等自当继往开来,以报师恩”。

此时康有为正在香港,他马上派出两位弟子前往日本主持工作,至于梁启超,则被康有为安排前往美国募集款项。于是,梁启超只能动身离开日本。

比起一年前的悄然到来,梁启超走的时候,送别的场面不知道要大了多少。梁启超改变了日本华人社群的面貌,他创办报馆、学校,带来日本政界、新闻界的关注,唤醒了当地华人的身份意识。

在离开日本之前,梁启超还去拜访了日本首相伊藤博文。伊藤博文非常欣赏梁启超,希望梁启超继续留在日本,不过还是为他的美国之行提供了资助。

孙中山也参与了送别,他知道梁启超前往美国的第一站是夏威夷,于是孙中山给在夏威夷的哥哥和同志写信,嘱咐他们把梁启超看做自己人。

1899年12月,梁启超登船前往夏威夷,前一年的梁启超刚刚第一次离开中国,这一年的梁启超又第一次离开亚洲。

梁启超乘船在太平洋上航行十天,海上的生活是枯燥的,于是梁启超也有了更多的时间思考、读书和写诗。后来梁启超被人传颂的一些作品,都是在船上构思写作的。

比如在太平洋上,梁启超读到了日本新闻家德富苏峰的著作《将来之日本》。《将来之日本》激发了梁启超对于中国未来的想象,在茫茫的太平洋上梁启超回顾往昔,想象未来,写下了著名的《少年中国说》。很可能梁启超是站在甲板上,看着茫茫大海,才构思出了“天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。”这样动人的句子。

更能体现梁启超思想转变的,是《二十世纪太平洋歌》,这是一首一千五百多字的长诗,梁启超在开头写道:“亚洲大陆有一士,自名任公其姓梁。尽瘁国事不得志,断发胡服走扶桑。扶桑之居读书尚友既一载,耳目神气颇发皇。少年悬弧四方志,未敢久恋蓬莱乡。逝将适彼世界共和政体之祖国,问政求学观其光。乃于西历一千八百九十九年腊月晦日之夜半,扁舟横渡太平洋。”

在后边的诗句中,梁启超用他惯有的肆意汪洋的笔触,描写了地球之大,太平洋之浩瀚,世界发展之迅速,列强之跋扈,最后希望中国这个古老国家能够迅速觉醒和兴盛。

在这首诗中,能看到梁启超从一个传统的中国读书人向现代知识分子的转变。这种转变既有空间的,也有时间的。空间上,中国不再是传统观念里天下唯一的文明,而是地球的一部分,梁启超更希望中国能成为现代民族国家体系中的一员。时间上,在中国人的传统观念中,六十年一个甲子的循环才是主流。如今用世纪的眼光看待时间,对于梁启超来说,其实也是一种世界观的巨大变化。

在1899年12月31日,19世纪的最后一天,梁启超乘船到达了夏威夷。在他面前的,是一个新的世纪和一个新的世界。

梁启超想做一个世界人,但是祖国发生的事情还在提醒他,他仍然是一个流亡者。踏上码头的梁启超,还没有发现来接他的同志,就看到了要来抓他的巡查。就在梁启超从日本登船的当天,朝廷再度发布上谕,把康有为、梁启超视作头号敌人,要求各地官员悬赏捉拿,老百姓不论是生擒还是杀死康梁,朝廷都会给出奖赏。清朝的驻美公使已经致电美国各地的领事,要他们广布眼线,捉拿康有为、梁启超。康有为的赏金是一万两,梁启超的赏金是五千两,不论死活。

好在夏威夷当地的革命党已经有了一定规模,所以之前孙中山寄来的信,确实给梁启超带来了不少便利。孙中山在夏威夷建立的兴中会,还有当地的帮派三合会都给了梁启超支持,把梁启超当成自己人,将他保护了起来。梁启超在夏威夷没有被抓,反而因为清廷的悬赏获得了一些名气,夏威夷当地的英文报纸用“一个头颅值六万五千美元的青年改革者”来称呼梁启超。

梁启超本来无意在夏威夷多做停留,他的目标是前往旧金山,之后在美国本土游走募款。但是,当时的夏威夷刚刚暴发了鼠疫,美国人傲慢地认为黄种人会携带病毒,于是,所有开往美国本土的轮船只允许白人乘坐。梁启超无奈,只能在夏威夷安顿下来,在这里发展保皇会。

在当地革命党和三合会的帮助下,夏威夷的保皇会迅速成立,短时间内就发展了四千多人,还有一万多人申请入会。梁启超知道康有为不喜欢会党,于是他专门写信向老师解释,当地的华人有六七成都是三合会的成员,自己刚到夏威夷的时候,虽然每天都向民众发表演讲,大家也很爱听,但是真正愿意加入保皇会的人却很少。可是当他加入三合会之后,大家加入保皇会的热情马上就高涨起来,保皇会的号召力陡然增强。

这可能是梁启超第一次认识到会党在海外华人中的力量。

根据梁启超自己的回忆,他和三合会的交往,特别像《水浒传》里的情节,他在三合会里的代号甚至照搬水浒,叫做“智多星”。他甚至还收了一个叫阿发的小弟,阿发是当地的一位工头,用梁启超自己的话来说,“其身份颇像使一对板斧之黑爷爷,力能敌数百人,专好打不平。”这位“夏威夷黑旋风”也确实是够忠义,到了民国时代,阿发还一直追随着梁启超。

因为三合会,梁启超在夏威夷又体会到一种不一样的生活。他会时常和好汉们一起,在酒楼上痛饮狂歌。受到梁启超的影响,好汉之中有文化的,也会在办公室里挂上世界地图,开始读卢梭和孟德斯鸠的著作,会和其他同志聊自由、平等、共和这样的话题。

更让梁启超惊讶的,是他发现海外华人联系之密切。

虽然只能身处在一个岛上,但是梁启超发现,凭借着蒸汽船、铁路、电报和报纸,他能和远在新加坡的康有为保持密切联系,还能将散落在日本、澳大利亚、加拿大、美国的华人都联系起来,组成一张世界网络。

可以说,这场夏威夷之旅,让梁启超第一次看到了海外华人迸发出的巨大力量。如果说之前,他想的都是通过影响皇帝和朝廷来改变中国,现在他发现了新的道路。

不过梁启超并没有在夏威夷停留太长时间,七个月后,梁启超又登上了远洋的邮轮,他没有前往美国本土,而是途经日本秘密前往上海,参加即将到来的起义。

夏威夷当地的报纸以《革命或将到来》为题,报道了梁启超的离去,这篇文章中写道:“将有数百万体会过西方文明的年轻中国人与欧洲列强、美国和日本结盟,对抗慈禧太后的蒙昧统治。世界各地的中国人都投入大量钱财来援助革命。夏威夷送来许多金钱,还有更多金钱正在汽船运来的路上。”

此时是公元1900年,清光绪二十六年,农历庚子年。后世的我们翻看这一年的历史,会看到义和团运动、八国联军进北京,还有被迫签订的《辛丑条约》。而在当时的梁启超看来,1900年,可能是一次改变中国的机会。两三年前那时人们对于变法和革命,还有着各种争论,可是到了1900年,几乎所有人都觉得,这个国家,已经到了非变不可的地步了。

国内掌权的官员是什么样呢?我们可以选出朝中两位大学士作为代表。一个是徐桐,他是经历过道光、咸丰、同治、光绪的四朝老臣,当时已经年近八十,他不许家人用任何洋货,甚至不能用外国纽扣。他自己家就住在东交民巷,为了避免碰到使馆区的洋人,他天天从自家的后门进出。他自己写了一副对联,“望洋兴叹,与鬼为邻”。他也是康有为的坚定反对者,说过一句惊世骇俗的话“宁可亡国,不可变法”。

另一个人叫刚毅,他的话更加惊世骇俗。他是满人,曾经对其他满人说“我满人为何读汉人书”。他觉得洋人固然可恶,但是汉人才是大敌,曾经说“宁赠洋人,不与家奴”。

这样的人身居高位,确实可见清朝的气数将尽。

梁启超这时回到中国,是为了支持他的朋友唐才常发动起义。唐才常和梁启超、谭嗣同在湖南时务学堂就是好友。1898年,他原本接到了谭嗣同的电报,让他前往北京,可是走到半路,就听到谭嗣同就义的消息。此后,唐才常辗转海外,和康有为、梁启超还有孙中山都保持接触,一直在为起义做准备。1900年7月,唐才常准备以汉口为中心,在湖北、安徽、江西、湖南同时发动起义。孙中山的兴中会,康有为的保皇会,双方虽然理念不同,但是都很支持这次起义。这便是梁启超回到中国的原因,他准备坐镇上海,为起义募集款项。

非常可惜的是,起义还未发动,秘密就泄露了。唐才常等12位起义领袖在汉口被捕,很快被斩首。轰轰烈烈的起义还没有开始,就黯然收场。几天后,梁启超终于承认“汉口失败,无可补救”,黯然离开上海。起义失败,自己的好友还有学生被捕被杀,这让梁启超非常灰心,甚至一度有了自杀的念头。

其实这1900年,不只是梁启超心乱如麻,整个中国也都是一团乱麻。

慈禧太后和光绪皇帝仍然躲在西安,光绪皇帝想发布变法的上谕,但是他手里依然没有一点权力。李鸿章和西方使团的谈判仍然在继续,主要是在争论赔款的数量和归还的年限。张之洞、刘坤一这些总督给朝廷递上变法的奏折,洋洋洒洒,但是没有具体切入的方法。连当时的香港总督都想掺和一脚,他提出一个方案,想让李鸿章和孙中山一起合作,建立一个独立的“两广共和国”。李鸿章担任总统,孙中山行使实际权力。当然,这是他表面上这么说,实际想的是两广一旦独立,英国就可以在背后操纵这个政权。

和两三年前不同,现在每个人都觉得,这个国家必须改变了。但是,具体应该怎么变,从哪里入手开始变,大家心里都没有答案。想要勤王的,想要革命的,想要维新的,想要投机的,各种人都似乎从乱局中看到了机会,可是也都不确定未来的路应该怎样走。

在一团乱麻中,梁启超又一次离开中国,他经过香港来到新加坡,在这里他和康有为又聚在了一起。康有为给他的新的任务是前往澳大利亚,继续发展保皇会,募集资金。

1900年10月梁启超从新加坡出发,前往澳大利亚。与国内的纷乱不同,反而是海外的游历,让梁启超又重新看到了希望。梁启超在悉尼不停地参加聚会、发表演说,那些普通商人和工人也给了梁启超巨大的热情。因为梁启超让他们感觉自己竟然和朝廷的政治、中国的未来,产生了那么密切的联系。

在澳洲半年之后,梁启超又一次回到了日本。游历拓展了他的视野,让他理解了中国在世界中的位置。到这时,梁启超终于为这一年的乱象找到了一点线索。

“过渡时代”,梁启超这样命名自己身处的这个时代。

广义而言,世界的每一刻都是过渡时代,因为一切总是在变化;狭义来讲,有些时代变化比较慢,所以更像是在停顿,而有的时代剧烈变化,这就是梁启超所说的过渡时代。

梁启超写了一篇文章叫《过渡时代论》,阐述自己对于这个时代的思考。

在他眼中,欧洲过去两百年是过渡时代,如今是停顿时代。而中国经过数千年的停顿,如今也走进了过渡时代。巨大的变化当然会带来各种光怪陆离的现象,甚至有九死一生的艰险。但是梁启超还是乐观的,他认为过渡时代充满希望,“有进步则有过渡”“无过渡亦无进步”。这个巨大变化的时代会造就英雄,英雄也会推动时代进步。这个时代需要的是敢于冒险的英雄,咬牙忍耐的英雄,矢志不移的英雄。在《过渡时代论》的最后,他号召所有人都来做这样的英雄:“故吾所思所梦所祷祀者,不在轰轰独秀之英雄,而在芸芸平等之英雄!”

梁启超不仅把目光聚焦在这个过渡时代,他也把目光看向了普通民众,他发现芸芸众生更值得他寄托自己的理想。

1901年,梁启超回到日本,继续埋头办报。他关闭了之前的《清议报》,又创办了一份新的杂志《新民丛报》。这是梁启超一生办得时间最长的一份刊物,影响了当时的很多人。

“新民”二字出自四书中的《大学》,也寄托了梁启超的新思考。自己一连串政治行动的失败,让梁启超用一种新的视角看待中国。从更长远的历史来看,宫廷权力并不是最重要的,于是他把注意力从皇帝大臣,转移到普通国民身上,从对朝廷内部纷争的猜测,转移到思想、学术的建设上来。在他看来,塑造新国民、新民族,是当下更重要的事情。

在《新民丛报》的栏目划分上,我们也能感觉到梁启超的新趣味。这份杂志有中国近事、海外汇报,有史传、地理、教育、学术,有图书、小说,而朝廷的消息只以短评的方式出现,占据很小的篇幅。

后世流传着梁启超的一句批评二十四史的名言,说二十四史不是历史,无非是二十四个帝王的家谱。这句话其实就出自这一时期梁启超在《新民丛报》的一篇文章。梁启超并不是彻底否定二十四史,多年之后,当清华大学的一批学生准备去海外留学,向他请教如何自学国学时,他还细致地为学生讲解怎样选择性地阅读二十四史。只不过,1901年的梁启超,认为不论是看待当下,还是回顾历史,当时的人都缺乏一种群体视角,只能看到个人,看不到中华民族这个群体竞争、团结、进化的道路。如果没有群体的视角,就没法培养“群力”“群智”和“群德”。所以,他才用这样激烈的方式,呼吁当时史学界转变视角。从这一个例子,就能看出梁启超在这个阶段思想的变化。

再举一个例子,你可以看到梁启超当时积极地吸收各国的先进文化:1902年,《新民丛报》的教育一栏中发表了一篇文章叫《国民心理学与教育之关系》,这篇文章是法国作家勒庞《大众心理学》中的一节。直到今天,你依然可以在各大图书畅销榜上看到勒庞的这本书,现在它通行的译名叫《乌合之众》。

不过,不是所有人都乐于看到梁启超的思想变化,康有为和梁启超之间的关系变得越来越尴尬。康有为斥责梁启超,说他“流质易变”。自从梁启超开始谈革命之后,师门中人心思变,很多弟子连康有为的信都不回了。康有为觉得,就是梁启超瓦解了师门。这让梁启超陷入了思想的矛盾,他既不愿与恩师决裂,可是内心中他又觉得,中国的前路似乎有着更好的方向。

梁启超也继续着自己的游历。1903年,他到达纽约,终于踏上了美国本土,然后他发现,从1896年李鸿章到访以来,他成为又一个引发轰动的中国人。

20辆汽车等着迎接他,每辆汽车上都插着三面旗帜,左边是大清国龙旗,右边是美国国旗,中间是保皇会旗。一群中国儿童手持小旗,旗子上写着“恭迎维新领袖梁启超”。梁启超到达之后,马上被接到当地的唐人街,为了迎接梁启超,当地华人商铺全部关门一天,大家都在街上迎接他。第二天的《纽约时报》报道了梁启超到来的消息,说他“不说英文,却像一个美国化的中国人”。

梁启超在纽约见到了商界大亨J·P.摩根,他甚至前往华盛顿,在白宫拜会了当时的美国总统西奥多·罗斯福。

可是另一方面,梁启超在美国,也看到华人并不光鲜的另一面。在他到达旧金山的十几天前,一位中国外交官晚上在回家路上,被当地警察错认为是一个被通缉的人,抓捕之后,竟然把他的辫子绑在栏杆上。第二天,这位外交官在悲愤中自杀。梁启超到达旧金山时,同时看到的,既有这座城市的热烈欢迎,也有这则让人悲痛的消息。

这部传记就是在梁启超这样矛盾的心境中结束的。毕竟此时的梁启超,虽然经历了那么多,游历了那么多,但是他实际上是个刚刚满三十岁的年轻人。在未来,他还会继续游历,继续思考,继续转变。

到这里,这本《梁启超:亡命(1898—1903)》,我就为你解读完了。

如果用最简短的语言形容梁启超这五年,我想应该是“矛盾”与“变化”。他的事业、他的信仰、他对中国未来的思考,似乎一直在变化,一直在矛盾中摇摆,恰如康有为批评他的那句话“流质易变”。

但是在所有的这些变化背后,我们又能看到他的坚持:努力找到一种最快的道路让这个国家进入现代。只不过时代的复杂超过他的想象,所以这个三十岁的年轻人,还没有办法找到一条坚定的道路。

不过,梁启超也给我们展现了另一种人生选择,如果眼前尚不明朗,那不如带着开放的心态继续向前走,了解更多、学习更多、接纳更多。也许此生无法发现一条十全十美的道路,能让自己一直坚定地走下去,那么,时刻敢于更新自己,让今天的自己超越昨天的自己,这,本身就是一种坚定。

以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的“文稿”按钮,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1、《梁启超:亡命(1898—1903)》是作家许知远五卷本的梁启超传记其中第二卷,这段时期的梁启超,他经历了此生中思想的重要变化。从康有为的弟子梁启超,蜕变为一个独立思考的、目光更深远的梁启超。了解他人生中的这段经历,对于我们了解他,乃至了解那个时代,都是非常重要的;

2、这段时间,梁启超游历了日本、美国、澳大利亚等国家,他发现当时的海外华人在革命者的推动下,凭借着蒸汽船、铁路、电报和报纸,已经组成一张世界网络。梁启超第一次看到了海外华人迸发出的巨大力量。

3、梁启超将自己身处的这个时代命名为“过渡时代”。虽然有艰难,但是他对过渡时代还是充满希望,认为 “有进步则有过渡”“无过渡亦无进步”。他认为这个时代需要的是敢于冒险的英雄,咬牙忍耐的英雄,矢志不移的英雄。他号召所有人都来做这样的英雄。