《李白来到旧金山》 陈子昂解读

《李白来到旧金山》| 陈子昂解读

你好,欢迎每天听本书。我是陈子昂。

今天这期听书,咱来分享一本有趣的书,叫《李白来到旧金山》。

这可不是什么穿越文学或同人小说。它讲的是什么呢?咱来翻译翻译,李白是谁,咱们中国的大诗人;旧金山呢,是现代西方的大都市。所以,这本书讲的,其实是咱中国的古诗词如何传播到西方的故事。

本书一共介绍了九位诗人和词人的“出海”情况,他们分别是李白、杜甫、王维、白居易、寒山、苏轼、李清照、陶渊明和谢灵运。

这一众著名的名字里面有一个“寒山”,寒山是谁?这位仁兄好像不是很有名的样子,可他又为什么能跟其他八位并列呢?

确实,寒山在咱国内的知名度没有那么高。但你要知道,刚刚我念这九位诗人词人的名字的时候,可是按照他们在海外的知名度从高到低依次做了排序的。也就是说,在海外,人家寒山名列第五,知名度比苏轼还高,是典型的“墙内开花墙外香”。这是一个很有趣的现象,至于为什么会这样,咱到后面会具体展开。

本书的主题关乎诗词,而这本书的作者谭夏阳也正好是一位诗人。由诗人来介绍诗词,可以说是最合适不过的事情了。

在原书中,作者为每位诗人和词人都安排了一个章节的篇幅,以详细讲述他们的“出海”情况。为了方便理解,我为你将这九个章节的内容做了一个打包处理。在我看来,中国古诗词在西方的传播,这个过程像极了一场跨越山海的旅行。在这个旅程中,诗人词人们都需要经历远渡重洋和融入异国两个阶段。

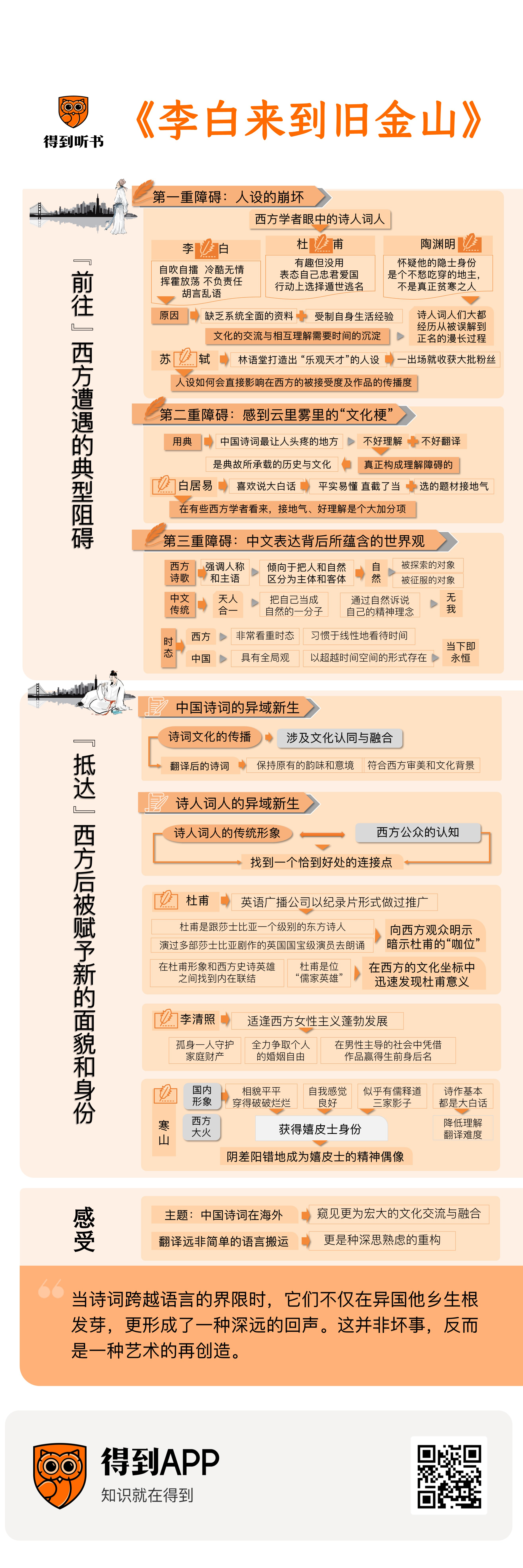

所以,今天这期听书,我将按照这个思路,分为两个部分为你讲述。第一部分,我们来看看,诗人词人们在“前往”西方的过程中,到底遭遇了哪些典型的阻碍;第二部分,我们来聊聊,“抵达”西方后,诗人词人们又是如何被赋予了新的面貌和身份。

好,接下来我们来看第一部分,诗人词人们在漂洋过海的过程中到底遇到了哪些典型的阻碍。

我归纳了一下,有三重。

第一重障碍,是诗人词人人设的崩坏。

比如说李白。我们中国人都知道,“李白斗酒诗百篇”,他的人设一直都是一个浪漫不羁的天才。但你猜猜,在过去,李白是以一个什么样的形象出现在西方人面前的。

我给你举个例子,西方学者韦利曾给李白写下了这样的评语:“自吹自擂、冷酷无情、挥霍放荡、不负责任、胡言乱语。”你听听这些词,这完全就是在人格上把李白给全方位地批判了一番。

在韦利看来,李白这人,不但在生活作风上有着严重的问题,而且还有过很恶劣的犯罪记录。李白喜欢喝酒,韦利就觉得,你怎么可以喜欢喝酒,还老是喝醉呢?这是堕落,是对理性的抛弃。李白写过这样的诗,什么“三杯弄宝刀,杀人如剪草”“十步杀一人,千里不留行”,韦利就觉得,你怎么还杀人呢?这简直目无王法,应该受到法律的制裁。

当然,韦利是承认李白的才华的,他觉得李白人虽然不怎么样,但诗写得好,要把人和作品分开来看。但不管怎么说,以这种方式来对李白进行解读,多少还是会影响人们对李白的观感。

类似的,杜甫和陶渊明也都曾遭受过这种颇为挑剔的审视。

咱先说杜甫。在最开始被介绍到西方的时候,杜甫的形象是这样的:有趣,但没用,老是表态自己忠君爱国,却在行动上选择了遁世逃名。你品品这形象,虽然没有李白崩得厉害,但显然谈不上有多正面。

除此之外,当时西方关于杜甫的介绍还出现了很多离谱的错误,比如,有汉学家说,读杜甫的诗,能够治疗疟疾,这显然是把宋代小说家的想象当成了事实;再比如,还是这位汉学家,他把诗人韦应物的那句“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”硬是塞给了杜甫,说是杜甫写的,这可就“张冠李戴”了。

至于陶渊明,我们都知道,他“不为五斗米折腰”,选择去当一个隐士。有西方学者却怀疑他的隐士身份,并且觉得陶渊明有地有房,应该是个不愁吃穿的地主,不是什么真正的贫寒之人。作者说,这位学者显然是大大低估了陶渊明的贫困程度。

听完前面这几个案例,不知道你会不会好奇,为什么咱中国古代的诗人词人到了西方就得遭受这样一番挑剔的审视呢?是不是这些西方学者心里憋了一股坏劲就想诋毁咱,好凸显他们自身的文化优越性?

其实还真不是这样。事实上,早期那些主动将中国诗词介绍到西方的汉学家,很多都是对中国文化抱有极高的热情的。

问题主要还是出在不了解上。由于缺乏系统全面的资料,那会儿西方人认识中国诗人词人的方式有点像盲人摸象。盲人看不到大象的全貌,摸到了耳朵就说大象长得像一把扇子,摸到了大腿就说大象长得像一根柱子。同样的,西方学者看到李白爱喝酒就说,这哥们真是个生活堕落的酒鬼;看到像“杀人如剪草”这样的诗句就说,这哥们儿真是个十恶不赦的连环杀人犯。

资料的缺失导致早期的这些西方学者在理解中国诗人词人的时候需要进行大量的脑补,在这个过程中,他们势必会受制于自身的生活经验而在不知不觉中戴上了厚厚的有色眼镜。

所以本书作者替李白“申冤”,他说,你们用你们西方当时的道德观来审视李白,是不公允的。

你说李白酗酒,你代入的可能是你们那儿大马路上发酒疯的酒鬼,但在古代中国,喝酒吟诗向来被当作一种狂放不羁、潇洒浪漫的行为,是偏正面的。

另外,你说李白杀人了犯法了,但人家在诗里头喊打喊杀并不能直接作为他草菅人命的证据啊。李白的那些“夸口”,本质上是一种写作手法,是在通过一种极端的口吻达到震撼人心的效果。就像中国人说“万箭穿心”,这是一种形象的表达,而不是说真的有一万支箭穿过了心脏。

最后,作者还“反将了一军”,他说,你们欧洲中世纪最喜欢搞决斗,那才是真杀人,按照你的标准,你是不是也得一视同仁,把当时所有参加过决斗的人都给扣个犯罪分子的帽子呢?

当然啦,前面这些话是经过了我的一番夸张演绎的,在本书原文里,作者为李白“申冤”的语气是非常平和且冷静的。毕竟,大多数的汉学家并没有恶意。相反,中国的诗词能够传播到西方,像李白这样早期经历过人设崩坏的诗人词人最终能够“沉冤得雪”,这都离不开西方汉学家的辛劳工作。对此,作者是抱有敬意的。

文化的交流与相互理解需要时间的沉淀。正如书中所说,“在漫长的译介过程中,人们才慢慢辨认出李白的伟大来”。时间最终给了李白公正。随着时间的推移,李白在西方人眼中的形象逐渐从具有负面色彩的酒鬼诗人转变成了失意的饮者、忧愁的仁者和伟大的歌者,可以说是完成了一番人设的逆转。

近代以来,中国的诗人词人们在“前往”西方的旅程中大都经历了这么一个从被误解到正名的漫长过程,就像我们开头所说的,这是他们漂洋过海来到西方所必须突破的第一重障碍。

不过,人各有命。有的人因为获得了关键助力,所以在突破这重障碍时显得特别轻松,比如说苏轼。

相比较李白,苏轼的运气可以说是好到爆棚。他之所以能有这般好运,很大程度上是因为他拥有一位来自中国的颇具影响力的粉丝——林语堂。事实证明,一位有影响力的粉丝是能够带火自己的偶像的。1937年,林语堂出版了用英文撰写的《乐天知命的天才:苏东坡传》,一举将苏轼送入了美国学术界的视野。从那以后,西方关于苏轼的译介和研究进入了快速发展期,而林语堂的这本书也在后来成了西方流传最广、影响最大的苏东坡传。

在书中,林语堂为苏轼精心设计了一系列标签,成功地打造出了一个“乐观天才”的人设。咱来听听林语堂是怎么往苏轼身上贴标签的吧。林语堂说,苏轼是诗人、是散文作家、是新派的画家、是伟大的书法家;是士大夫、是政治上的坚持己见者、是皇帝的秘书、是心肠慈悲的法官、是黎民百姓的好朋友;是佛教徒、是悲天悯人的道德家、是瑜伽术的修炼者、是假道家的反对派;是酿酒的实验者、是工程师、是饮酒成癖者;是秉性难改的乐天派、是生性诙谐爱开玩笑的人、是月下的漫步者。

这么一长串的标签,它们起到的效果就是帮助苏轼建立起了一个丰满且颇具魅力的形象。结果,苏轼在西方一出场就收获了一大批粉丝。

借由苏轼这个例子,我们也可以看出,你诗人词人的人设如何,是会直接影响到你在西方的被接受度,以及你的作品的传播度的。

当然,人设只是诗人词人们跨越国界、漂洋过海所要面临的第一道坎。更深层次的障碍其实是来自他们的作品,也就是古诗词本身。

这点其实不难理解,毕竟咱不少人在学生时代都被语文卷子里的诗词鉴赏题给“虐”过。我小时候就老在想:“怎么这每一个字我都认识,但把它们搁一块我就看不懂了呢?”中国人尚且如此,那就更不用说外国人了。

对于西方学者来说,中国诗词最让人头疼的地方莫过于里头充斥着的各种典故,这些典故不仅不好理解,还不好翻译。于是,这一个个让西方人感到云里雾里的“文化梗”,就成了横亘在西方人与中国诗词中间的第二重障碍。

事实上,用典并不是中国古人的独特偏好。不少西方诗人也热衷于用典。不过,对于西方人来说,他们自己那些诗歌里的典故,理解起来可一点都不费劲。说白了,用典本身并不构成理解的障碍,真正构成理解障碍的,是这些典故所承载的历史与文化。

就比如说,我之前读到一首词叫《念奴娇·赤壁舟中咏雪》,词的结尾特简单,就6个字,“坡翁无此赤壁”。这里的“坡翁”指的是苏东坡,也就是苏轼。这个典故我们中国人太熟悉了,我们都知道,苏轼曾经泛舟赤壁,并留下了前后《赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》这样的传世佳作。

但是,请你想象一下,假如你是个外国人,你不了解所谓“东坡赤壁”背后的文化传统,那么,就算你读懂了这首词的字面意思,你是不是也会觉得莫名其妙,这“坡翁”是谁,为什么他会在结尾的时候突兀地冒出来?

这还没完,如果你很好学,想去攻克这个问题,去了解何为“东坡赤壁”,那么你马上就会发现下一个问题,原来,这“东坡赤壁”实际上是个“典中典”,这个典故里头还套着别的典故。想要了解“东坡赤壁”,你就得了解一下什么是“三国赤壁”。不然的话,你对“东坡赤壁”的了解很可能就仅限于苏轼曾经到此一游了。

设身处地地想一下,如果你是那些西方学者,尤其是早期对中国文化的了解还没那么深的学者,你能不感到抓狂吗?不仅西方学者抓狂,倘若你是个中国学者,你想要把中国的诗词翻译成外文,介绍给其他文化圈的人,面对这些典故,你同样很可能会面临着无从下手的尴尬。

所以,很多学者本着惹不起但躲得起的态度,每次碰到这类典故都选择绕着走。但这样做并不见得是一个好的处理方式,比如说,有学者在翻译杜甫的诗的时候就选择大量丢弃诗中的典故和意象,结果招致了其他学者的批评,认为他这么做会把杜诗当中的重要内容都给丢没了。还有学者则对中国诗词中大量的典故感到厌烦,直接炮轰说这些典故是“弊病”、是“造作”,“毁坏”了中国的诗歌。

不过,跟前面提到的“人设崩坏”那重障碍一样,在这第二重障碍面前,并不是所有的诗人和词人都需要经历艰难的突围。有些诗人词人就比较顺利地突破了这重障碍,他们的共同点,就是喜欢说大白话。比如说咱们白居易白乐天老师。

我们知道,白居易写诗,主打的就是一个平实易懂、直截了当,不搞那些花里胡哨的。你读他的诗,通篇下来可能连一个典故都找不到。而且,他选的题材也很接地气,都是我们普通人日常生活中能看到的,比如写写卖炭的老人,或者聊聊自己的白头发等等。他不碰那些让人头疼的抽象话题,就围绕着我们生活里的小细节来写。所以,他的诗翻译起来相对容易,西方人读着也不费劲,一下子就能明白他的意思。

白诗的接地气、好理解为白居易在西方博得了不少好感,甚至有人依此认为他的水准超越了李白和杜甫,应该坐上中国诗坛的头把交椅。

你瞧瞧,在有些西方学者看来,接地气、好理解是个大加分项。不难想象,那些“不接地气”的典故给西方学者们造成了多大的心理阴影。

当然,像用典所造成的理解上的障碍还是比较显性的。对于西方人而言,理解、翻译中国诗词还必须面对一种更为隐性的障碍,那就是中文表达背后所蕴含的世界观。正所谓,“每一种语言都包含着一种独特的世界观”。

这听起来好像有点抽象。不过没关系,咱们结合一首王维的诗来具体聊聊。

这首诗叫《鹿柴》,还蛮有名的一首诗,全诗总共就20个字:

空山不见人,但闻人语响。

返景入深林,复照青苔上。

听上去是不是很简单?好像没什么典故,也都是大白话,整首诗所呈现的全部景象也不过就是山、森林以及被落日所照耀到的苔藓。

但是,真的是如此吗?西方诗人帕斯告诉我们,事情远非这么简单,这是一首让他极度头疼的诗,他说:“这首诗特别难译,因为它将中国诗的一些特性推至极端。”

那这首诗难在哪呢?

首先这首诗没有主语。对西方人来说,没主语那还了得。

诗里写道“但闻人语响”,也就是说,听到了人的声音。那谁在听呢?肯定是“我”在听嘛。于是,有西方学者在翻译这首诗的时候专门给它补了个“我”作为主语。结果,他的这个行为被同行狠狠地嘲笑了一番。“明明这么有意境的一首诗,怎么就被你硬生生翻译出一种家庭郊游的感觉呢?”可见,没主语这事儿,很多西方人是不习惯的。

这件事其实反映出了中西世界观的一个巨大差异。西方诗歌强调人称和主语,作为主体的人总是无处不在,出现在诗歌中的每一个角落。因此,西方诗人在描写自然的时候,会倾向于把人和自然区分为主体和客体。对于人来说,自然要么是被探索的对象,要么是被征服的对象。

但是,在中文世界的传统里,天和人向来是合一的。中国诗人喜欢把自己当成自然的一分子,通过自然来诉说自己的精神理念,常常处于一种“无我”的状态。

就像在这首诗里,“空山不见人,但闻人语响”。山的孤独如此浩大,以至于诗人自身也被空无了。那么,要如何用西方的语言来翻译出这种“无我”的境界,就是西方学者们所要面临的第一个问题了。

第二个问题呢,则是关于时态。

西方人非常看重时态,他们习惯于线性地看待时间。但中国人不一样,在中国的古诗词里你很难捕捉到确切的时态。这属于中文表达当中自带的属性。在时间问题上,中国人具有一种全局观,并不拘泥于某个时间点,当一个事物被诗句记录下来,它是以超越时间和空间的形式存在的,所谓“当下即永恒”。

这么说还是有点抽象,咱可以借用中国画的例子来辅助理解。书中是这么说的,我们看到一幅唐太宗的画像,一般不会去琢磨这个唐太宗是早上的唐太宗还是下午的唐太宗。因为我们都知道,在画下唐太宗像的那一刻,画师所期待呈现的就是一个永恒的唐太宗。

类似的,很多时候中国诗词所描绘的场景也不是一个某时某刻的场景,而是一个能够具有普遍代表性的场景。就拿《鹿柴》里的“返景入深林,复照青苔上”来说,虽然听上去像是某个特定时刻的瞬间景象,但实际上,这一瞬间也代表了永恒。

为什么当下的这一瞬,可以被用来代表永恒呢?

因为中国的诗人词人们特别关注时间的回环往复,他们抱持着的,是一种环形的、循环的时间观。也就是说,虽然随着时间的推移,事物会发生变化,但由于时间是不断循环的,一天之后、一年之后,很多事物还是会回到现在的状态。因此,在诗人词人们的眼里,这些变化其实是可以忽略不计的。

必须说,中国诗人词人这种对时间的独特理解与表达,给西方学者造成的心理阴影一点也不比前面提到的典故少。有位美国诗人甚至因为搞不定中国诗歌的时态问题而心态爆炸,于是把他的复杂心情写成一首诗,诗名就叫《为中国古典诗人所羞辱的沮丧》。你听听这诗名,就还怪让人同情的。

好,通过前面的叙述,咱大致也了解了中国的诗人词人们在“前往”西方的过程中到底遇到什么样的障碍。当然,除了前面介绍的三重典型障碍之外,在这个过程中,诗人词人们还各自遇到了很多千奇百怪的小困难。这里就不一一细说了。无论如何,他们最终还是成功“抵达”了大洋彼岸。

不过,事情还没完。

在“抵达”西方之后,诗人词人们还要解决这样一个问题,那就是:他们要如何在这片土地上“立足”。换句话说,他们需要在西方的文化坐标系中,寻找并确立自己的位置。

为什么这么说呢?因为诗词文化的传播它涉及的不仅仅是一个翻译的问题,它还涉及文化认同与融合的问题。这就好比历史上的佛教传入中原,它必须在新的文化土壤里落地生根,才能真正地产生影响。

所以,当中国的诗人词人“抵达”西方后,他们同样需要找到一个适合这片土地的身份。而他们的作品,在经过翻译之后,也将呈现出一种新的样态。在最理想的情况下,这些经过翻译之后的诗词既能够保持原有的韵味和意境,又能让西方读者觉得合胃口,符合他们的审美和文化背景。

这其实还挺难做到的。咱们可以先来听一首被翻译成西班牙语的诗,感受一下翻译过后诗的气质的变化。当然,我要跟你分享的这个版本,是被翻译成西班牙语后再被回译成中文的版本。你可以一边听,一边猜猜,它的中文原版是哪一首古诗。

经过翻译后的版本是这样的:

帝国已然破败,唯有山河在,

三月的绿色海洋,覆盖了街道和广场。

艰难时事,泪洒花间, 天上的飞鸟盘旋着人世的别情。

塔楼与垛堞倾诉着火的语言, 家人的书信堪抵万金。

搔首时,才觉细细的别针, 别不住稀疏的头发。

好,听完了翻译版,你能猜出它的原版吗?

没错,它的原版就是杜甫的《春望》,原诗是:

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

听完这两个版本,不知道你对比出了它们气质上的差别没有。

咱就拿这句“城春草木深”来说,“城”被译成了“街道和广场”。但很显然,古代中国是没有现代意义的广场的。那这么翻译会不会有点不太好呢?在本书作者看来,这样的翻译恰恰是一种成功的翻译,因为译者在翻译的时候有特别留意他的译文在现代听起来是否合适。

作者说,在西班牙语境里,杜甫仍然是位地道的中国诗人。但在经过这样的一番处理之后,杜甫带上了十足的现代感,这会使他能够更好地“接入”到西方读者所熟悉的现代世界。

事实上,要让西方人能够更好地认识咱中国的诗人词人,最有效的方式就是在诗人词人的传统形象与西方公众的认知之间找到一个恰到好处的连接点。

咱还是以杜甫为例。2020年,英语广播公司曾经以纪录片的形式为杜甫做过一次推广,这次推广取得了很大的成功。那他们是怎么推广的呢?

首先,他们强调,杜甫是跟莎士比亚一个级别的东方诗人,并且在片中安排了演员麦克莱恩去朗诵杜甫的诗。麦克莱恩是谁?他是出演过多部莎士比亚剧作的英国国宝级演员。这就是在用各种明示和暗示的办法向西方观众表明杜甫的“咖位”。其次,他们在杜甫的形象和西方的史诗英雄之间找到了内在联结,于是向西方观众介绍杜甫是位“儒家英雄”。这样一来,就算此前西方观众对杜甫完全没有了解,他们也能够在自己的文化坐标中去迅速发现杜甫的意义。

另外一个例子是李清照。李清照被介绍到西方的时候,适逢西方女性主义蓬勃发展。于是,在西方,李清照除了是宋词婉约派的代表人物之外,渐渐地,还多了这样一个形象:她孤身一人守护家庭财产,全力争取个人的婚姻自由,甚至在男性主导的社会中凭借自己的作品赢得了生前身后名。

不过,在这所有的例子里,最让我觉得有意思的,还得是寒山。

我们都知道,寒山在国内的名气跟书里提到的其他八位主角是没法比的。但就是这样一位诗人,却一度在美国成为中国诗人词人群体中的“顶流”,受到年轻人的疯狂追捧。

那么,问题来了,寒山是怎么在美国火起来的呢?

要弄懂这个问题,我们得先回顾一下寒山这位老兄在咱国内的形象。

寒山生活在唐代,在传统文学中向来是个被边缘化的诗人。

他相貌平平,老穿得破破烂烂的,给人一种疯疯癫癫的感觉。但这并不影响这位老兄自我感觉良好,他老觉得别人应该来朝拜他。

他身上似乎有儒释道三家的影子,但又好像哪哪都不像。你说他像儒生吧,儒家不是说不谈怪力乱神吗,他却深信轮回报应;你说他像僧人吧,他都出家几十年了,但又不正式剃度,不是真正的和尚;你说他像道士吧,他确实在炼丹,但跟当时那些吃外丹的道士又不太一样。

除此之外,他的诗作也很另类,他写诗不怎么用典故,也不讲究格律,基本上就是些大白话。

可能正是因为这样的原因,寒山在国内始终没能跻身一流诗人的行列。但有趣的是,正是这些独特的特质,让寒山在美国大火了一把。

首先是大白话这一点。这从翻译传播的角度来说简直就是个大大的优点,还记得咱们前面提到的第二重障碍和白居易的例子吗?在西方人眼中,讲大白话约等于“说人话”,这就大大降低了美国人理解它、翻译它的难度。

其次,是他在西方获得了一个恰到好处的新身份。什么身份呢?嬉皮士。

书中提到了一个故事,说有一次华人学者钟玲在美国大学里和学生聊到寒山,她问对方喜不喜欢寒山的诗。对方回答说:“当然喜欢啦!为什么?因为他是个嬉皮士!”

这是怎么回事呢?原来,寒山对“文明社会”不感冒,就爱往山林里钻。这在嬉皮士眼里,就是同道中人啊!而且寒山穿衣服总是奇奇怪怪的,想怎么来就怎么来,只要自己开心就好。嬉皮士也是这样,喜欢穿得稀奇古怪的,长发、不穿鞋、挂耳环,哪管什么世俗规矩。所以寒山的气质和嬉皮士特别搭。

于是,在那个年代,寒山阴差阳错地成了嬉皮士的精神偶像,受到了大批年轻人的追捧。有人还选择在现实生活中践行寒山的生活方式,比如著名诗人施奈德。他在山里筑起了一间禅房,一边养蜂、养鸡、种菜,一边品读寒山诗歌、研读佛经,一边打坐修行,俨然就是美国当代的寒山翻版。

就这样,寒山完成了他的华丽转身。虽然他本质上还是原来的那个他,但在这个特定的文化和时代背景下,他得到了一个全新的身份。这个身份让他在异国他乡如鱼得水,甚至直接参与了当时的文化运动。这样的待遇,恐怕寒山他自己也不会想到吧。

到这里,这本《李白来到旧金山》的重点内容,就为你分享完了。

最后,我想跟你分享一点我读这本书的感受。

这本书的主题是“中国诗词在海外”,但透过这些诗词,我们还能窥见一个更为宏大的文化交流与融合的过程。

在阅读的过程中,我逐渐认识到,翻译远非简单的语言搬运。尤其是在处理精微之处时,它更像是一种深思熟虑的重构。在书中,我们可以读到,学者们在处理韵律、意境、含义等问题的时候,经常陷入巨大的纠结。因为,在翻译的过程中,我们似乎只能做出适当的取舍,而无法做到面面俱到。

那你说,这会是一种悲哀吗?其实也不见得。因为这种重构,实际上为原作注入了新的生命。当诗词跨越语言的界限时,它们不仅在异国他乡生根发芽,更形成了一种深远的回声。这并非坏事,反而是一种艺术的再创造。

诚如作者所说,“从西方的翻译来阅读中国古诗,可能会有意想不到的收获——那是一种鲜活的感觉,仿佛我们司空见惯的汉语获得了一种前所未有的生命力。”

好,以上就是我想为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.中国古诗词在西方的传播,这个过程像极了一场跨越山海的旅行。在这个旅程中,诗人词人们都需要经历远渡重洋和融入异国两个阶段。

2.翻译远非简单的语言搬运。尤其是在处理精微之处时,它更像是一种深思熟虑的重构。