《朱雀:唐朝的南方意象》 曲飞工作室解读

《朱雀:唐朝的南方意象》| 曲飞工作室解读

关于作者

薛爱华,20世纪中后期美国汉学界的标志性人物,尤其是对唐代的研究,堪称权威,甚至有国外的媒体说,在上世纪50到90年代这40年里,他的名字就是“美国汉学、特别是中国中古史研究的同义词”。薛爱华的研究特点,是非常重视从器物的角度切入历史,薛爱华认为,器物具体而细致入微地记录着人类的生活方式,承载着文化史、精神史与制度史的意义。

关于本书

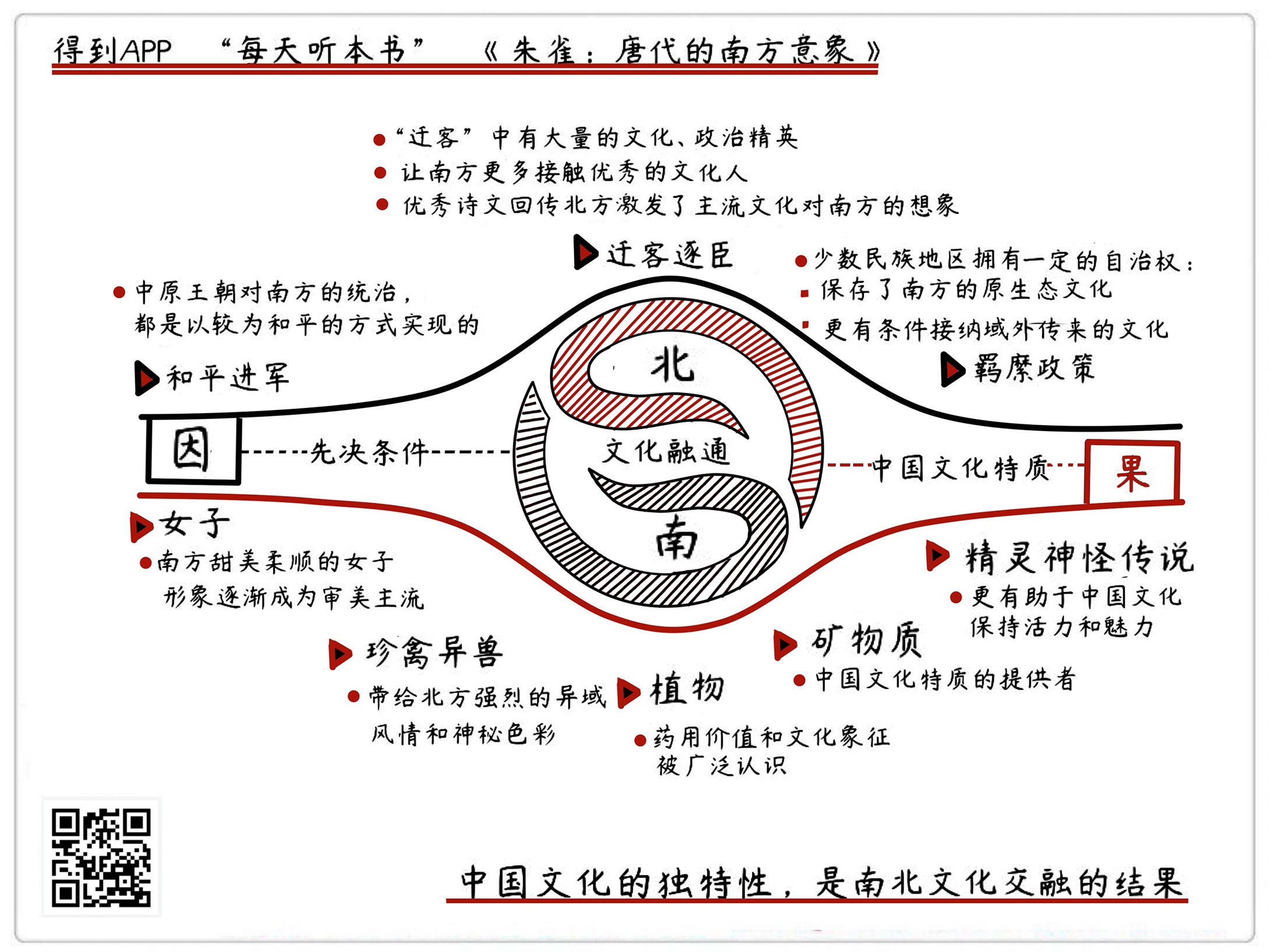

本书名为《朱雀》,朱雀是中国神话中象征南方的神鸟,从这个书名我们就能看出作者的主要观点:他认为中国文化当中这些独有的特质,是来自于南方的影响,或者说,是南北文化交融的结果。

在本书中,作者薛爱华梳理了中国南北方文化交融的历程,探讨了对北方乃至整个中国文化产生影响的“南方意象”,可以说,这是一份国际汉学视角的中国文化 DNA 的研究报告。

核心内容

在这本书里,薛爱华截取了中国历史上文化最繁荣也最兼容并包的唐代,来作为剖面进行研究,着重研究唐代南北方地理文化的碰撞,揭示了南方文化对北方人精神世界的冲击和重铸,以及中国文化意境的演变。从这本书中,我们可以总结出八个要素,来讲解这个文化交融的历程,其中前三个要素讲的是中原是怎么样跟南方建立起文化上的联系的,后五个,讲的是南方原生的文化因素,给中国主流文化带来的影响。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书叫做《朱雀:唐代的南方意象》,这本书的中文版大约42万字,我会用大约26分钟的时间,为你讲述本书的主要内容:中国文化中独有的美感和特质是怎么来的,南方的文化、物产和审美,如何融入并且深刻影响了唐代以及后世的中国文化。

首先要介绍一下这本书的背景,这是一本国际汉学名著,所谓国际汉学,就是中国以外的学者,对中国的研究,包括文化、历史、语言、艺术,等等。可以说是一个多方面的学科汇总,或者说白了,一句话,就是老外眼里的中国。那么外国人眼中的中国文化,它的关键词都有哪些?最常见的通常就是抽象、朦胧、写意这些,特别是艺术,你看中国传统的山水画,讲究写意,这跟讲究写实的、建立在人体解剖学基础上的西方传统艺术,可以说大异其趣,完全就是两个路子,而正是这些东方的美学特质,构成了中国文化独特的魅力和美感。那么,中国文化的这些特质,它都是怎么来的呢?这就是这本书试图解答的。

我们看本书的书名,“朱雀”,中国神话系统里有所谓“四大瑞兽”,我们可能都听过:左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武。你看这朱雀它跟青龙白虎什么的并列,可见在古人眼中,它也是一种神兽。同时这四大瑞兽,它们又分别对应着东西南北四个方位,其中朱雀,对应的就是南方。从这个书名我们就能看出作者的主要观点:他认为中国文化当中这些独有的特质,是来自于南方的影响,或者说,是南北文化交融的结果。

这位作者,就是美国著名的汉学家——薛爱华。他的名字正常来说应该翻译成“爱德华•舍费尔”,他是上世纪中后期美国汉学界的标志性人物,尤其是对唐代的研究,堪称权威,甚至有国外的媒体说,在上世纪50到90年代这40年里,他的名字就是“美国汉学,特别是中国中古史研究的同义词”。可能因为这个缘故,他的名字现在也被改译得这么“中国风”。薛爱华的研究特点,是非常重视从器物的角度切入历史,尽管在别人看来这种研究很琐碎,无关轻重,但薛爱华认为,器物具体而细致入微地纪录着人类的生活方式,承载着文化史、精神史与制度史的意义。除了这本《朱雀》,他另一本更有名的代表作《撒马尔汗的金桃》,也是以这种方式,来由点到面地讲述了唐代中外文明交流的情况。

那我们再说回这本《朱雀》,在这里,薛爱华梳理了中国南北方文化交融的历程,虽然这个过程在历史上多数时候都是由北方主导的,但薛爱华认为,南方扮演的也并不是单纯地被融合被同化的角色。在南北交流中,南方的一些独特的特质,也对北方乃至整个中国文化,产生了很大的影响,留下了自己的烙印,从而形成了我们前面说的那些中国文化的特点。这就是薛爱华这本书的主要观点。可以说,这是一份解构中国文化 DNA 的研究报告。

在这本书里,薛爱华截取了中国历史上文化最繁荣也最兼容并包的一个时代,唐代,来作为剖面进行研究,着重研究唐代南北方文化的碰撞,对北方人精神世界的冲击和重铸,以及中国文化意境的演变。从这本书中,我们可以总结出八个要素,来讲解这个文化交融的历程,其中前三个要素讲的是中原是怎么样跟南方建立起文化上的联系的,后五个,讲的是南方原生的文化因素,给中国主流文化带来的影响。下面我们就逐一来讲一下。

第一个要素,叫“和平进军”。我们说南方,首先要明确一下具体的范畴,这个南方,主要指的是今天的湖南、江西、福建、两广,以及西南的云贵这些处在热带、亚热带的地区(下面我们提到“南方”的时候,指的就是这些地区),跟中国文明的主要发源地黄河流域相比,这些地方被纳入中国版图和中国文化圈,时间相对较晚,中原汉人有明确记载的大规模进入南方,是在公元前三世纪。这个过程,虽然也有军事征服来开路,但总体上是和平的,正是因为中原政权以相对和平的方式获得了对南方的统治权,才有了在文化意义上“发现南方”的可能。否则,军事对抗就会是主题,没有文化的发展空间。

这个过程,我们要提一位关键人物,叫做赵佗。赵佗本来是“战国七雄”当中赵国的贵族后裔,赵国被秦国灭了之后,赵佗在秦国军队中服役,并且作为主要将领之一,参加了秦始皇发动的对岭南地区的征服战,占领了今天广东、广西以及越南北部。后来秦朝灭亡,这个赵佗仗着岭南地区天高皇帝远,中原的政权一时半会儿顾不上他,干脆就在当地宣布独立,建立了一个国家,“南越国”。南越国跟汉朝中央政权的关系,时而顺从,时而分庭抗礼,一直存在了九十多年才被汉朝征服。但尽管政治归属上是这样一个状态,赵佗和他的南越国还是堪称中国文化在岭南的开拓者,他们第一次把汉字和汉文化引入了南方亚热带、热带地区,所以后来汉朝接管当地,也就变得顺理成章。

类似的情况在唐朝初期又发生了一次,由于隋朝的军队曾经入侵位于今天越南南部的占婆王国,途中也骚扰了岭南地区,跟当地人关系搞得很糟,所以当唐朝的军队来到岭南,当地人普遍把他们视为对付隋军的天然盟友,主动投诚,到622年,唐朝已经确立对福建、两广地区的统治——当时唐朝正式建国才4年,还是李渊当皇帝,李世民都还没上台呢。

从汉到唐,这些主要的中原王朝对南方的统治,都是以这种较为和平的方式实现的。就像作者说的,是一种“和平进军”,这是南北实现文化交融的一个最大前提:这意味着,在政治上,北方不需要用敌对的眼光来看待南方陌生土地、民族和文化,南北方文化得以平等地对视,让交融变成一种可能。

第二个要素,叫做“迁客逐臣”。在唐代,南方的开发还不是很充分,很多地方还处于“蛮荒状态”,所以朝廷会把人流放到这些地方,作为一种刑罚。而这些被流放的人,不全是刑事犯,还包括在政治斗争中失势的知识分子,也就是所谓“迁客”。你看范仲淹《岳阳楼记》,“迁客骚人,多会于此”,在古代的语境里,迁客指的基本就是“犯事儿被贬”的文人。

唐代的“迁客”,其中有的还是文化精英、政治精英。所以我们看唐诗,一个占很大比例的主题,就是被流放的诗人怀念家乡(或者说怀念帝国政治中心)的这种离愁别绪。典型的像刘禹锡,被贬到四川夔州,“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身”,还有韩愈,被贬到广东潮州,“一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。”还有晚唐著名的“牛李党争”中李党的核心人物,宰相李德裕,后来被贬到海南岛,死前不久写的诗,“独上高楼望帝京,鸟飞犹是半年程”……这些诗句,听起来真是一个比一个惨。类似的例子还包括白居易被贬江州,柳宗元先后被贬永州、柳州,简直是数不胜数。

这些“迁客逐臣”个人的命运固然很悲催,可是从客观上说,他们的贬谪生涯,也让南方地区有机会近距离接触当时中国最优秀的文化人。迁客们有感于道路的险阻、风物的新奇,以及人生前途的迷茫,极大地激发了创作灵感,而他们写的诗文游记,比如柳宗元的《永州八记》、韩愈的《祭鳄鱼文》,这些诗文传回北方后,北方从中了解南方不一样的风土人情,这也进一步激发了主流文化对南方的想象。

同时像我们前边说的,在南北文化交融的过程中,南方并不总是被动接受的一方,经过从南越国到隋唐七八百年,中原文化在南方的开枝散叶,南方也有了自己的士人阶层。而唐代的用人,一直是以唐太宗那种“天下英雄入我彀中”的宏大胸襟为指导思想的,唯才是举,不看你出身、户口什么的,所以,来自于南方相对欠发达地区的人才也有机会走仕途,甚至进入帝国权力中枢。这里边最有代表性的就是唐玄宗时代著名的宰相,张九龄。

张九龄是韶州人(就是今天广东韶关),他的“节操、品行、度量”,在唐玄宗看来,都是完美的典范。跟刘禹锡他们把南方看成是“凄凉地”不同,在张九龄等这些南方士人的笔下,他们的故乡是美好可爱的,“正尔可嘉处,胡为无赏心”。(这么可爱的地方,谁说它不是赏心悦目的呢?)他们对南方的热爱眷恋,跟对北方文化中心区一样,没有所谓“华蛮之别”。可能正是因为有这种宏大包容的心胸,张九龄才能写出“海上生明月,天涯共此时”这样具有普世情怀的伟大诗句。

这样的情怀在政治上有利于唐朝的大一统,在文化上,也有利于南北文化的彼此融通。可以说,在唐代,是张九龄这样对故土充满感情的南方士人们和那些不乏哀怨的迁客逐臣,共同充当了南北文化交融的媒介,并且推动了南方文化的去妖魔化。

第三个因素,叫“羁縻之策”。如果你读唐代的历史,会经常看到羁縻这个词,我们需要解释一下,羁原指拴马的绳子,縻,原意是指牵牛的绳子,羁縻就是控制的意思,引申为笼络、怀柔。羁縻,是唐代对少数民族地区,特别是西南采取的主要政策。大致来说,就是保留当地的土著部落首领,封他们为正式的国家官员,同时给他们一定的自治权,通过这种方法,让他们帮助中央实施对边区的统治。这种用羁縻政策来统治的地区,称为“羁縻州”,史书上说,在初唐时期,岭南西部和安南的“羁縻州”就多达92个。

羁縻政策的坏处是,中央的统治力降低,所以时常会发生叛乱;但羁縻也有好处,那就是,有助于保存南方的原生态文化,同时给当地以更自由的文化发展空间,让他们有条件接纳域外传来的文化,比如佛教文化、伊斯兰文化。由于航海水平的进步,在当时的岭南,泛海而来的印度、锡兰、阿拉伯、波斯等国商人随处可见。在广州罗浮山,有印度人建立的佛教徒聚居区;在桂林周边,西域的胡旋舞女大行其道,甚至胡旋舞成了当时风靡全国的流行文化,唐玄宗就特爱看大胖子安禄山跳胡旋舞。没有文化偏见的唐代文人,在当时就注意到了这些经由南方传入的外来文化,并记载了下来。

这样一来,唐代不同地区的文化交流就不仅仅局限于南北方之间,更上升到了亚洲乃至世界范围内不同文化、宗教多点多线交流的高度,影响体现在唐代文化的方方面面,比如有名的敦煌壁画“飞天”,就带有印度教、佛教的印迹。像唐代这样多线条、大规模的文化交汇,在古代的中国,几乎没有再现过,它代表了中国古代文化的顶峰。

我们前面提到的三大要素,和平进军、人才流动、羁縻政策,是唐代南方文化与北方主流文化实现交融的先决条件,可以说是文化融通的因。而这个过程中南方特有的风土人情,丰富了中国文化的词汇和意象,提供了多元的新艺术性,构成了开篇时候我们探讨的中国文化的特质。可以说,这是文化融通的果,也是我们下面要讲的。

薛爱华认为,至少有以下五个方面的“南方意象”,对唐代中国文化的发展,产生了重要影响,分别是:南方女子、南方的珍禽异兽、南方的植物、南方的矿物质,以及南方本土的精灵神怪传说。下面,我们也逐一来看看这五大要素。

首先说南方女子,这里我们要先澄清一下,这并不是物化或是贬低女性啊,所谓南方女子,指的不是具体的一个或一群人,而是指一个整体的意象,或者说,一个抽象的概念。

唐代南北方之间联系的加强,带来一个必然的结果,那就是人口流动也加强了,比以往更多的南方的女性,来到了北方。北方接触到的南方女性,有相当比例是作为婢女,甚至女奴,被带过来的。这个情况,朝廷也是屡禁不止。因为处在这样的社会地位,所以她们给人的主要印象是娇怯而低眉顺目的,南方女性就是以这样的形象,进入北方人、特别是文化人的视野的。

这种女性形象,影响了北方文人们对异性的审美观,你看唐代之前北方文人赞美的女性形象,是多种多样的,固然有温柔贤惠型的,但也有英姿飒爽不让须眉的,最典型的花木兰,标准女汉子,还有那种虽然美但是美得很有距离感的,“北方有佳人,绝世而独立”,用今天的话说就是高冷,甚至到了唐代,还有杜甫写的公孙大娘,“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方”。但是接触到南方女性之后,中国文人对女性的审美倾向,被扭转了,南方女子从体态到气质上的那种温婉柔弱,征服了北方文人,带给他们新的灵感,新的审美角度。他们写诗颂南方女子的魅力(但是这些诗多是带有居高临下的赏玩味道的,而不是基于平等的,所以格调不高,我们就不列举了),那种长颈蜂腰、容貌细致、皮肤细滑的南方柔弱女子形象,逐渐成了唐朝及以后的主流审美。

南方女子进入北方文人视野后,甜美柔顺的女子形象就开始代替雄健的女子形象,成为新的理想样板。到十世纪,即使高贵的女人,也得从属于小女人式的新审美体系。这种对女性的审美倾向,也影响了日本、韩国等这些东亚文化圈国家,从时间上,更是一直持续到近现代女权意识兴起之前。所以,“形成于唐代的、对南方女子的想象”,是构成中国文化与审美特质的一个重要因素。

我们要说的第二个来自南方的文化意象是“动物”。中国地大物博,南北方的物产有很大差异,随着南北方交流的增多,一些原产于南方的珍禽异兽也进入了北方人的视野,带给他们强烈的异域风情和神秘色彩。

作者举了很多动物的例子,在这我们挑一个最有代表性的:白猿。

白猿就是白色的猿猴,有人考证就是银叶猴,一种珍稀动物,今天在老挝越南还有分布,可能唐代的时候中国南方也有。但北方人以前没见过啊,所以觉得这是一种神奇的动物,李白杜甫的诗里都写到过白猿。随着文人们的广泛记载,白猿也被越传越神,逐渐被视为一种带有半神属性的生物,自此成为中国文化作品里的常客,成了一种文学符号,象征着大自然的神奇,并且总会影响甚至改变主角的命运。这种影响一直持续到现在,你看金庸的小说《越女剑》里,女主角的剑法,就是跟一头白猿学的。

另一个值得一提的是蛊,你看这个字形,上面一个虫字,下面一个器皿的皿。相传蛊就是把一些毒虫放到一个器皿里,让它们互相残杀,最后活下来的就是蛊,不但剧毒,还有巫术的属性,可以杀人于无形。关于蛊的传说,从上古时期就有,当北方人来到南方,不适应当地的气候环境,还有蚊虫细菌,很容易染病,古人没有现代的病理学知识,所以他们就把这解释为是蛊在作怪,并且他们相信,南方土著妇女掌握着制蛊放蛊的秘术,甚至当时的医药专家也这么认为。随着唐代南北方接触的增多,也让关于蛊的传说,成了北方人对南方的一个重要印象,谈之色变。并且,蛊这个千年老梗,直到今天,一些玄幻作品中还在沿用,连背景设定都没怎么变,基本还是跟西南少数民族有关,可谓影响深远。

作者认为,白猿和蛊都是南方文化的典型代表,前者从半神性的角度,后者从魔性的角度,共同为中国文化增添了超自然主义特质。

说完了动物,我们再来说第三个来自南方的文化意象:植物。

在唐代,人们普遍认为,长江以南全是瘴疠之地。杜甫的诗里就写到过:“江南瘴疠地,逐客无消息。”当时不少南迁文人也确实饱受热病困扰。与此同时,南方壮观的森林植被也让他们震撼不已。

于是,在恐惧与兴奋的交杂中,催生出了唐代文人对南方植物的复合式的审美反映:有的植物被认为有医学价值,有的植物被注入了浪漫意象。前者比如散尾葵被叫槟榔,用来入药;后一种例子就更多,比如红色的藤本植物鸡母珠,人们叫作相思豆,把它视为爱情的符咒。王维的《相思》我们都熟悉,“红豆生南国,春来发几枝。愿君多采撷,此物最相思。”红豆就象征了相思。

这些似乎暗示了,在当时,一些南方植物无论作为药用品还是文化象征,已经被北方主流文化广泛认识,并赋予文化含义。类似的还包括斑竹、荔枝和芭蕉。斑竹被演绎出“湘妃竹”的故事,文人们用斑竹象征自己的气节。而荔枝的成名,完全是杨贵妃的功劳,一度成为奢侈靡费的象征。或许最能表达文人情怀的是芭蕉,雨打芭蕉,那种幽暗、寂寞的声音和影像,对于心怀焦虑的文人们来说,是全新又非常契合的精神体验。

除了前面说的人和动植物,南方的岩石、美玉和珍珠,以及某些特有的矿物质,是第四个中国文化特质的贡献者。广州西边的端州深山里,有一种三叠纪的石灰岩,深紫色。九世纪起,人们就开采这种石头,用来制作砚台,这就是著名的端砚。端砚或许一般人用不起。另一种赫赫有名的矿物质朱砂则被广泛使用。这是一种红极的硫化汞。在道士看来,它能变成神奇的水银,画符除妖;在文人看来,它是很好的绘画颜料;还有一些医生认为朱砂可以治疗霍乱。当然这个我们必须强调一下啊,这是错误的,朱砂有很强的毒性,不能服用。尽管陕西的朱砂被认为质量最好,但越南北部出产的“越砂”也同样有名,被列为岁贡用品。另一样值得一提的是出产在广西、海南的珍珠,和上述那些被赋予了浪漫或是神秘色彩的物产不同,珍珠,引发了人们的现实关怀,人们总是由珍珠,联想到采珠人的艰苦生活。

最后一个来自南方的文化意象,我们必须提及南方本土的神灵精怪传说,这些传说极大地丰富了中国文化。来自南方的灵异传说,通常都是想象力爆棚的,荒诞离奇,又带着神秘的魅力,比如有一本唐代志怪笔记《酉阳杂俎》,那里描绘了“飞头蛮”,说“岭南溪洞中”住着一个奇怪的种族,他们的头能在夜里飞出去自己觅食,天快亮时头会自动飞回家,这时肚子已经饱了。

这些荒诞,但充满想象力的传说,对中国文化来说是非常有价值的补充,北方主流文化,在孔子“删诗书、定礼乐”之后显得格外单调,少了灵气,正是这些被主流文化排斥的“怪力乱神”,让中国文化拓宽了想象空间。

南方传说中另一个有代表性的形象是山魈。现在说的山魈,指的是产在非洲的鬼面狒狒,而古人说的山魈,是一种介于人、鬼、猴之间的,想象中的生物。它们能模拟鸟鸣或者人声,有的与华南老虎是好朋友,有的热衷与行人开玩笑。实际上我们可以发现,在这些传说中,无论山魈、鬼市还是飞头蛮,它们很少对人实施暴力攻击,有时甚至会让跟它们打交道的人得到利益。更多的时候,它们像西方玄幻小说里的精灵一样,只是淘淘气,调皮一下。从这些南方精灵古怪的传说中,我们能够发现,它们的存在,或许只是南方土著为了捍卫自己的文化尊严,自己的自由自在,对北方的极端理性文化发出几声无害的嘲笑。其实对于那些中国古代主流文化里的伪理性、伪道学,历朝历代的汉族文人当中,也不乏深恶痛绝者,而相比之下,南方的神灵精怪或许更有助于中国文化保持活力和魅力。

在唐代,由南方传入北方,并且对中国文化特质的形成起到重要作用的五个“南方意象”,我们就都讲完了,分别是女性、动物、植物、矿物质,以及神怪传说。同时,北方的一些文化意象,也影像了南方,主要表现就是,北方的一些历史人物,在南方被当做神灵来崇拜,比如传说中的舜帝,前面讲过的赵佗,还有汉朝征服越南北部的名将伏波将军马援,以及曾经造福南方的柳宗元,去世后不久他就成了南方民间祭祀的“柳州守护神”。从这些南北方的交互中,我们也能感受到两种文化带给对方的不同的影响。

最后要说一下本书的书名,朱雀。朱雀虽然不是南方自己的图腾,但中原文化一直用朱雀来指代对南方。唐代之前,朱雀只是一种高高在上的神兽或者说神鸟,但在唐代,朱雀的形象世俗化了,更多地走下神坛,出现在生活中,比如长安城的南北主干道,就被命名为朱雀大街。作者认为,朱雀形象世俗化的背后,就是上述那些南方意象的不断发酵,让“南方”在中国文化中变得越来越重要。唐代的南方意象,拓宽了中国文化的想象力,并且赋予了中国文化以飘逸、朦胧的美感和崇尚抽象、写意的审美追求,构成了中国文化独有的魅力。

这本《朱雀》的主要内容,到这就讲完了,那么从中我们能得到什么认知上的收获呢?不妨一起来回顾一下,通过上面的讲解,我们可以得出结论:

第一, 在唐代,朱雀指代的南方意象对中国文化中影响的加深,是通过对南方的和平征服、北方文人的流徙、南方独特的物产资源和原始文化,等等这些因素,共同实现的。

第二, 南方文化意象,为在春秋时期就经过严厉审核、删减的北方主流文化,打开了一个窗口,为苍凉、悠长、成熟过早的中国文化,植入了浪漫、温暖、自由、神秘的南方因素,拓展了中国从文学、语言、音乐各方面的内涵,还丰富了中国人在医药学、矿产等方面的认知。

第三, 在崇尚个体自由的今天,朱雀这个文化意象的价值可以更加凸现出来。通过挖掘朱雀意象的形成过程,我们可以追溯先人们是如何拓展个人精神空间,并与现实和解的。从这些意义上讲,尽管《朱雀》有一些学术上和文风上的争议,但仍然是一本国际汉学领域的重要著作,对于理解中国文化的形成过程,解析中国文化独特的DNA,具有很大的启发意义。

撰稿:曲飞 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.在唐代,中原同南方建立起文化上的联系,原因有三:对南方的和平征服、北方文人的流徙,以及唐朝对少数民族地区的笼络政策。

2.在唐代,朱雀指代的五种南方意象,对中国文化产生了重要影响,分别是:南方女子、南方的珍禽异兽、南方植物、南方的矿物质、南方本土的精灵神怪传说。

3.唐代的南方意象,赋予了中国文化飘逸、朦胧的美感和崇尚抽象、写意的审美追求,构成了中华文化的独特魅力。