《朝贡,贸易与战争》 袁灿兴解读

《朝贡,贸易与战争》| 袁灿兴解读

你好,欢迎每天听本书。我是历史学家、作家袁灿兴。前一段,我已经为大家在得到听书栏目,解读过我的《大清内务府》。而我今天要为你解读的书,是我的新作《朝贡、战争与贸易》,副标题叫“大航海时代的明朝”。

说到大航海时代,大家的脑海中可能浮现出的,就是我们中学历史课本上谈到的那几位勇于探索的欧洲航海家,比如达·伽马、哥伦布、麦哲伦。实际上,大航海时代,也就是整个16世纪,可以说是一个世界历史上的重大分水岭,它意味着包括非洲和美洲在内,世界的各个部分,逐渐被纳入到一个全球化的经济交换分工体系里,进而对各个国家和地区的社会、经济文化结构,产生了显著的影响。

很多中国历史爱好者,喜欢讨论的一个问题就是,在明代中后期,随着海洋贸易的兴起,沿海地区经济呈现出前所未有的繁荣,来自美洲的农作物、欧洲的军事科技,以及白银贵金属不断输入,为什么明王朝就没有能够抓住这个难得的机遇实现转型,走上一条近代化发展之路?

实际上,我自己,也对这个问题充满了好奇,这也是我撰写本书的动力之一。

在本书之中,我试图给大家展示,大航海时代以及随后接踵而来的海洋贸易、早期全球化,给明王朝带来了什么样的巨大冲击,这种繁荣、机遇、挑战与混乱同时存在的局面,无疑是墨守成规的明王朝难以应付的,堪称千年未有的大变局。

对于明朝来说,对于辽阔陆地疆域的控制,是它的战略重心,农业是王朝的主要收入来源。然而大航海时代的降临,却给大明王朝带来了前所未有的新挑战。 如果我们把目光集中在当时的东亚地区,就会看到,随着欧洲殖民势力的到来,东亚进入了一个多元化时代:明王朝苦心经营的朝贡贸易加海禁体系,逐渐瓦解;欧洲先进武器和技术的输入,改变了东亚地区的军事力量对比,引发全新的竞争和冲突格局;而由此建立的中国菲律宾美洲三角贸易,却让大量白银进入中国,激发了中国东南沿海地区新一轮的经济繁荣。

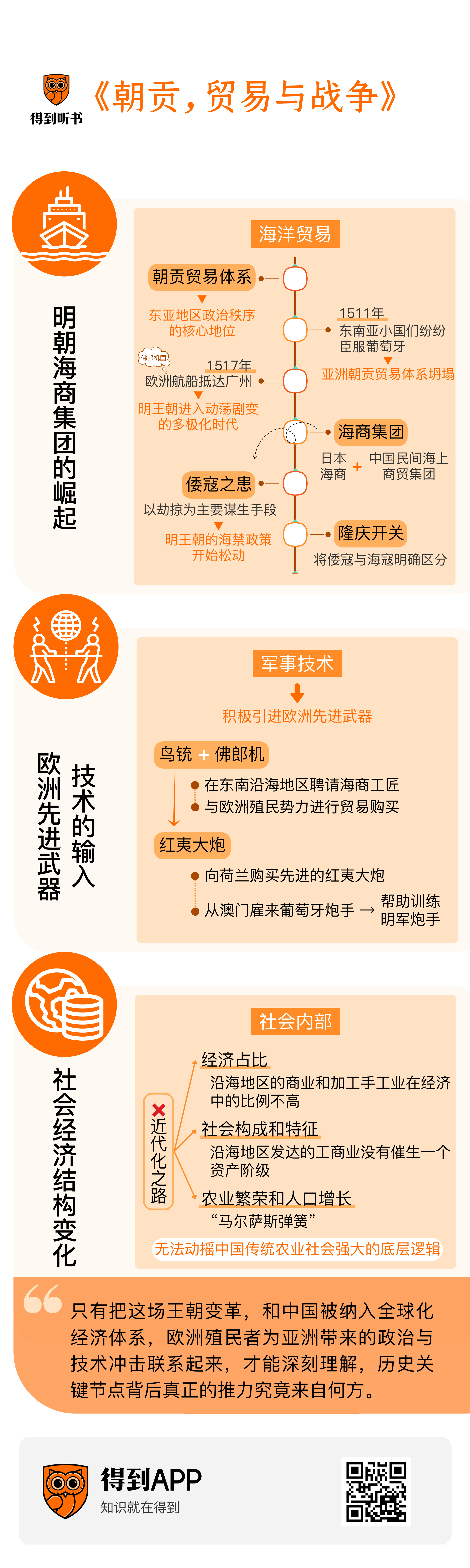

接下来,我就分三部分为你讲述本书的主要内容,首先,我们来看看,大航海时代引发的海洋贸易繁荣,如何影响和冲击了当时明王朝的社会经济结构,随之诞生的明代海商集团,又如何成为一股在东亚举足轻重的政治势力。在第二部分中,我们再来了解下,大航海时代,随着欧洲先进武器技术的输入,如何改变了明王朝和周边势力的力量对比。最后,我们再来看看,海洋贸易的繁盛和新式科技的输入,为什么依旧没有让当时的中国,走上近代化之路。

明代自洪武皇帝朱元璋开国以来,对外关系的特征,就是保守内敛,以维护周边秩序稳固为特征。首先通过所谓朝贡贸易体系,确定了自己在东亚地区政治秩序中的核心地位,在公元1395年,朱元璋又宣布对朝鲜、日本、琉球、安南等国“永不征伐”,以免自己陷入东南海洋地区的战争,消耗国力。毕竟,在朱元璋以及历代明朝皇帝心目中,来自西北草原骑马民族的入侵威胁,才是大明帝国的心腹之患。

不过,这种政治格局,随着欧洲殖民势力通过印度洋航线,进入东南亚,最终出现裂痕。让我们把时钟拨回到明朝正德十二年,也就是1517年的秋季,广州城外怀远驿前水面之上,出现了三艘欧洲帆船。它们在抛锚停泊后,鸣炮三响,声震四方。这些来历不明,形制陌生的巨大船只,连同船上奇装异服的欧洲人和手中的神秘武器,同时引发了广州当地官员和人民的好奇与恐慌。

身在广州,刚刚上任,负责海防、外国朝贡事宜的地方官顾应祥,见到此情此景,壮着胆子来到岸边,接见了这支欧洲船队派来的使节和翻译。根据记载,这群洋人自称来自“佛郎机国”,带来的礼品也是前所未有,令人赞叹,包括精巧的玻璃器皿、锋利的刀剑和精巧坚固的金属盔甲。顾应祥在脑子里搜索了半天《大明会典》上,与明朝有进贡往来关系的国家名单,并没有这个“佛郎机国”,后来在自己的笔记里说,结合古代中西交往有关记载,这个佛郎机,可能位置在阿拉伯附近。顾应祥可能不知道,自己在不知不觉之中,已经成为一桩重大历史事件的见证人;这一次会面,也标志着,当时以中国明王朝为绝对中心的东亚,将进入一个动荡剧变的多极化时代。

早在葡萄牙商船抵达前六年,也就是1511年,葡萄牙殖民势力就派出武装船队,占据了满喇加,也就是今天马来西亚的马六甲。满喇加本来是向明王朝进贡称臣的小国,国土落入葡萄牙控制后,曾向明王朝求援,但此时明朝国力逐渐衰微,朝廷拮据,不能像郑和时代一样,出动舰队大军远征海外。随后,葡萄牙人逐渐占领科伦坡、苏门答腊、爪哇等地,原先属于明朝朝贡体系的东南亚小国,纷纷向葡萄牙表示臣服,随后,西班牙、荷兰等欧洲新兴殖民国家,也陆续把势力发展至东南亚,从而标志着明朝苦心建构的亚洲朝贡贸易体系,开始坍塌。亚洲逐渐被纳入到以欧洲为中心的全球化殖民经济体系。

西方殖民势力进入中国东南沿海之初,由于力量还不是很强大,所以并没有立刻打开中国的大门,但却引发了一个附带效果,那就是,中国沿海民间海洋贸易开始繁荣,由此形成的海商集团,逐渐成为一股不可忽视的政治势力。

这是为什么呢?明王朝对于海洋,和海洋贸易的忌惮,可能还要追溯到元末乱世。当时各路地方割据势力纷纷起兵反元,其中就有一路,是来自浙东的方国珍。他依托浙东,割据一方,同时大力发展海外贸易,壮大实力。方国珍投降明朝之后,许多部下不愿归附,选择在浙东附近海上群岛舟山栖身,不时兴兵登陆,袭击沿海城市,明军多次出海围剿,徒劳而归。于是朱元璋干脆先后下了几道禁海令,把原本居住在各岛屿上的居民强行迁徙至浙江本土,甚至安徽凤阳,同时命令沿海地区人民不得擅自造船出海,从事贸易。 到了明成祖朱棣时,海禁令进一步升级,甚至要求沿海民间不得制造远洋海船,只能造适合内河近海航行的平头船。

朱元璋和朱棣这样做,背后的考量就是,要想稳固明帝国的统治,首先是维持住基本盘,也就是自己能有效控制庞大的农业人口,定时收税就行。至于海洋贸易,那必然是一种导致人口游离于土地农业之外,迅速在私人手中积累财富的不安定因素,必须采取“斩草除根”的态度。

但是,由于沿海地区居民自宋元以来,已经形成了“靠海吃海”的传统,所以明王朝的这种强迫政策很不得人心,大批迁徙到内地的沿海居民偷偷返回故乡,然后出海从事走私贸易。

说到这里,再让我们回到故事的开头,那些远涉重洋,最终抵达广州的葡萄牙人。首先,他们想直接派遣使团进入陪都南京,面见正德皇帝,进行外交与通商贸易谈判,但未能如愿。同时,葡萄牙人又在广东屯门一带沿海修建城堡,准备作为长期贸易与殖民的据点,这自然为明朝所不容,决定以武力驱逐。失去屯门据点之后,葡萄牙人转而北上,最终选择了浙江宁波附近的小岛,双屿,以及福建漳州附近的浯屿岛等地作为新的据点。

新近到来的葡萄牙人,由于带来了香料、木材、金属、玻璃等中国稀缺的昂贵商品,同时又在重金收购中国的瓷器、丝绸等特产,于是和浙江、福建当地的中国民间海上商贸集团,以及日本海商一拍即合,展开了规模不断扩大的海上走私贸易。 来自中国与日本的商品,从此可以直达满喇加,一条全新的东南亚海上贸易之路,逐渐成型。

需要指出的是,和今天和平时代那些遵守各国法律,单纯从事贸易运输的跨国企业不同,由于明王朝严打海上贸易,活跃在沿海地区的商人和船主又鱼龙混杂,包括中国人、日本人、葡萄牙人、东南亚人等等,因贸易纠纷而爆发的武装冲突时常发生,所以这些海商集团也积极从葡萄牙人那里购买火绳枪、大炮、盔甲刀剑等先进武器,同时组织私有武装力量,用来抵抗明朝官军的围剿和竞争对手的袭击。在明朝地方政府看来,这些人无疑就是一边走私一边劫掠的海盗,是对明朝统治形成严重威胁的心腹大患。终于,在1547年以及1549年,明王朝发动大军,分别攻克了双屿岛等中国海商的据点与贸易港口,然而这些军事胜利却引发了更大的问题,那就是大家熟悉的倭寇之患。

说到这里,就不得不提到一个历史人物,王直。在很多人的认知里,他就是一个臭名昭著的倭寇海盗头子;但实际上,王直既是倭寇,也是当时东南沿海的海商集团首领之一,活跃在双屿岛上。双屿岛被明军占领之后,王直被迫出走日本,组织倭寇集团,开始对中国东南沿海地区进行劫掠。

为什么会出现这种事情呢?简单地说,这些海商集团,虽然干着违背大明朝禁令的走私贸易,但很多人也想洗白,接受招安,甚至梦想能和朝廷谈判,结束海禁,让自己变成光明正大的普通商人,结果盼来的却是毫不留情的武装镇压;不仅如此,负责主持的明朝官员,居然滥杀无辜,把一些迫于生计来做买卖的平民百姓也当做所谓海盗,斩首示众。一部分像王直这样,侥幸逃脱的海商,对明朝政府的怨恨,是有增无减,再加上失去了原本的据点和贸易港口,生意,眼看是做不成了,于是,劫掠成了他们谋生的主要方式。

在戚继光、俞大猷两位抗倭名将出现之前,倭寇在东南沿海可以说是望风披靡,不可阻挡。这是因为,倭寇集团是一支战斗力强悍的“多国部队”:葡萄牙人提供了犀利的火器,倭寇集团中还有一部分武艺高超、好勇斗狠的日本流浪武士,再加上像王直这样,长年出海,熟悉沿海地理风土的明朝海上流民,腐朽而装备落后的明朝军队完全不是对手。嘉靖三十一年,也就是1552年之后,倭寇之患愈演愈烈,他们甚至不满足于劫掠乡镇,甚至可以占据城市,绑架官员。 尽管明朝军队在戚继光、俞大猷的指挥下,逐渐取得了胜利,给予倭寇集团沉重打击,但猖獗的倭寇之患,也迫使明王朝开始反思自己的海禁政策,逐渐开始松动,比如1553年,葡萄牙就得以租借澳门,作为自己在远东的贸易中枢,以及据点。

嘉靖帝去世之后,福建巡抚涂泽民于1567年,也就是隆庆元年上奏,希望结束海禁,恢复贸易,得到刚刚登基的隆庆皇帝首肯。隆庆开关之后,获得许可的船只由福建月港,也就是今天的海澄出海贸易,于是月港成为东达日本、西接暹罗、南通东南亚各地的重要港口。

隆庆开关,是大明王朝面对依托海洋兴起的民间海商集团壮大的无奈妥协;虽然它缓解了矛盾,但没有从根本上改变大明王朝与海洋贸易势力之间的冲突。开关之后,民间走私贸易依然繁盛,大批亦盗亦商的华人海上集团,纵横于东南沿海,只是不再被称之为“倭寇”,而是被称为海贼、海寇。

为什么会出现这种变化呢?原来,隆庆开关之前,民间不得出海贸易,所以如果沿海地方被这种亦商亦盗的海商集团侵扰,或者出现频繁的走私贸易,那就是地方官员治理有问题,地方官员就要被朝廷追责。所以,把这些脱离在明王朝管制体系之外的海上利益集团,戴上一顶“倭寇”的帽子,说他们来自日本,地方官员就能轻松免责。但是,在隆庆开关之后,海上贸易已经合法化,沿海商人可以光明正大地出海,如果再出现所谓“海寇”,地方官员就不用继续负担类似的责任。

另外,将倭寇与海寇明确区分,也是明朝一种恩威并施的手段,目的在于警告海寇集团:你们可以进行海上贸易,但不许私占中国沿海岛屿、上岸抢劫,否则就将严惩不贷。所以,一个名称上的变化,背后既有朝贡体制的问题,也有大明王朝为了减轻管理成本而玩的文字游戏。

在此之后,从东南亚到中国东南沿海,中国海商集团就成为一股举足轻重的海上政治势力。比如,著名海商首领林凤与林道乾,势力之大,曾一度占据菲律宾的玳瑁港与柬埔寨,与当地的西班牙殖民势力分庭抗礼,而海商头目李旦,居然能以中间人身份,在荷兰殖民者和明朝之间充当斡旋人,参与澎湖列岛归属权的谈判。 最终,郑芝龙和郑成功父子掌控的郑氏集团,成为明末清初,东南沿海上最大的政治集团之一。根据史书记载,郑氏集团麾下拥有三万武装,装备了欧洲火炮和欧洲帆船,而郑成功于1659年以及1662年率军攻击南京,以及收复台湾时,装备的欧洲大炮可能多达一百门,势力可谓烜赫一时。遗憾的是,收复台湾之后不久,郑成功即去世,未能进一步拓展自己的海上霸权,自此,郑氏集团只满足于统治台湾一地,直到1683年投降清朝。

故事讲到这里,可能大家就有个印象,明代中后期,海商集团的崛起,依靠的是大航海时代带来的两大助力:走私贸易带来的巨额财富和欧洲殖民者带来的先进武器。那么接下来,我就再为你简单讲述下,欧洲先进武器技术传入东亚地区后,如何改变了明王朝和周边政治势力的力量对比,让这一地区的政治军事博弈产生了哪些新的变化。

用著名历史学家威廉·麦克尼尔的话说,就是当一项先进军事技术出现后,立刻就能改变不同文明、地区和国家之间的力量对比;哪个社会,能以最适应这项技术的方式组织起来,最大限度地发挥它的威力,它就会成为占据优势的强者。

1543年,一艘海商走私商船,漂流到日本种子岛,船上的成员,就包括我们刚才提到的海商和倭寇首领王直,还有一些随行的葡萄牙人,装备着先进的火绳枪。这艘船从暹罗前往宁波双屿时,遭遇暴风雨,偏离航道。王直与葡萄牙人下船后,向日本人求助,在逗留期间,葡萄牙人向日本人展示了火绳枪的强大威力,于是当地的封建领主,叫种子岛时尧,一看这个东西了不得,就花费重金,从葡萄牙人那里购买了两支,后来又命令属下的家臣,向葡萄牙人学习火药与枪支的制造技术,最终仿造成功。由于日本当时正处于被称为“战国时代”的乱世,于是这种被日本人称为“铁砲”的先进武器,迅速传播开来,被各地割据诸侯争相购买,装备军队,从此,日本本土的战争模式也从冷兵器逐渐过渡到冷热兵器混用阶段,以封建武士领主率领的骑兵,逐渐失去了战场上的主宰地位。

同样,在当时的缅甸境内,也是一片诸侯林立,王朝混战的局面。16世纪初,在缅甸南部崛起的东吁王朝,由于靠近东南洋海洋贸易线路,所以近水楼台先得月,通过贸易获得了大量欧洲武器,还雇佣葡萄牙佣兵组织了一支火炮部队,依靠这支精良的军队,东吁王朝不仅统一了缅甸,还把势力扩张到了今天的泰国,成为中南半岛上强大的帝国。

对于火枪、火炮等来自欧洲的先进军事技术,身为天朝上国的明王朝,对它的威力,以及可能引发的危机,也深有体会。在1521年的屯门海战中,虽然明朝水师利用兵力和船只数量上的优势,获得了惨胜,但葡萄牙装备的大威力火枪火炮,却给当时的明朝地方官员和军人,留下了深刻印象。16世纪中期之后,大明帝国的国防形势变得骤然严峻,同时要应付东北崛起的后金女真人,横行海上的海商集团与葡萄牙、西班牙、荷兰殖民势力,以及觊觎朝鲜的日本。由于先进火器的杀伤力可以轻松抵消明朝军队一向倚仗的人力资源优势,所以大明帝国的边疆安全和统治秩序,顿时在各个方向上都遇到了严重挑战,这迫使明王朝急需进行一场军事上的革命,来巩固自己的国防。

首先,明王朝决定通过在东南沿海地区聘请有经验的海商工匠,以及与欧洲殖民势力进行贸易,来购买制造火器,装备明军。火绳枪被命名为鸟铳,而火炮则被称为“佛朗机”。而明朝的满朝文武并不知道的是,他们感觉威力强大的“佛郎机”,只不过是欧洲当时一种威力有限的轻型后膛加农炮,叫鹰炮。

1619年,明军在萨尔浒之战中惨败于后金,被认为可靠先进的佛郎机和鸟铳,并没有能克制彪悍的女真骑兵;同时,军事技术更为先进,财力与资源更雄厚的荷兰殖民势力也进入中国东南沿海,他们装备的后膛加农炮,“红夷大炮”威力更加惊人,最重者可以达到两吨,发射8公斤重的炮弹,目睹过的明朝人形容它的威力说:大炮发射后,只见青烟一缕,炮弹落地处一片糜烂,开炮的荷兰人从容扬帆远去,而这边明朝官军已经死伤惨重,却连敌人的面容都还没有看清。

积极要求引进红夷大炮的,是当时朝廷中一批接触了西方科技和天主教信仰的士大夫官僚。其中的核心人物,就是我们熟悉的徐光启,以及其门生孙元化,还有利玛窦在内的一批来华传教士。在他们的努力和斡旋下,明朝不仅购买了先进的红夷大炮,还从澳门雇来了葡萄牙炮手,帮助训练明军炮兵。在1626以及1627年,这支欧式炮兵部队,在袁崇焕的指挥下,分别取得了宁远大捷和宁锦大捷,明朝在辽东的边防形势自萨尔浒战败后,第一次出现了明显的改善趋势,而明王朝,也随后开启了一个引进欧洲先进武器的热潮。徐光启进一步建议,利用请来的葡萄牙雇佣军作为顾问教练,训练15个精锐的火器营,每个营装备红夷大炮16门,大型火绳枪100支,小型火绳枪1200支。在徐光启的构想中,15个这样装备了欧式枪炮,严格训练后的火器营,足可以收复整个辽东,打败后金。

然而,天有不测风云。这支明王朝苦心经营的西式炮兵,居然于1631年,在河北沧州的吴桥发生哗变,指挥官孔有德率部下和制炮工匠,带着大炮投降后金。自此,明军失去了对抗后金军队的最大技术优势,战争实力的天平,开始急剧倾向于后金这一边。到了1639年,决定双方命运的最后决战——松锦会战之时,清军能够投入战场的红夷大炮,光是自己制造的,就多达60门,超过明军,而明朝的覆亡,也就近在眼前了。

清军入关后,偏安南方的南明小朝廷,继续将曾经支持自己的葡萄牙当做救命稻草。为了继续获得军事援助,南明小朝廷答应开放海禁,许可自由贸易,又先后三次,派遣传教士毕方济为钦差大臣,前往澳门,请求军事援助。前来助战的葡萄牙士兵和炮手,成为南明政权的倚仗,在明清战争的最后阶段起到了相当的作用。

随着战局的不断恶化,南明朝廷决定派遣传教士前往欧洲,寻求援助。山穷水尽的南明永历帝选中了波兰传教士卜弥格神父,作为使者。卜弥格神父一路历经艰辛,到达欧洲,并作为南明代表,向欧洲求援。在漫长的等待之后,教皇于梵蒂冈接见了他。至于军事援助一事,教皇不予回应,仅表示愿意“为一个分裂的帝国恢复他过去的统一而祈祷”。失望的卜弥格神父,只能踏上了复命的返程。当他历经千辛万苦,到达河内,企图越境进入中国时,却得知永历小朝廷已经退入缅甸。1659年,心灰意冷的卜弥格由于旅途奔忙,身患重病,在中国边境溘然长逝,年仅48岁。1662年,吴三桂在昆明俘虏并杀害了永历帝,南明王朝宣告覆灭。 而随之崛起的清帝国,则凭着手中精锐的骑兵,和东亚首屈一指的炮兵火力,成为此后数百年的霸主。

好了,说完了海洋贸易和军事技术,这两样大航海时代带给明代中国和东亚的影响与改变,我们最后再从浩瀚的海洋和硝烟弥漫的战场上,回到明代社会内部,看看进入全球化经济体系之后,明代中国的社会经济结构发生了哪些变化,以及这些变化为什么没有能让中国走上近代化之路。

1573年7月1日,两艘西班牙大帆船在菲律宾马尼拉港靠岸,船上满载着来自美洲,用于购买中国丝绸瓷器以及东南亚香料的白银,同年11月,两艘大帆船运送着来自中国的丝绸和其他商品,在墨西哥阿卡普尔科港靠岸。这一事件,宣告着以美洲和中国为终点的“大帆船贸易”正式诞生,也意味着,中国被纳入了大航海时代以来,欧洲殖民国家努力建构的全球化经济贸易体系。

具体来说,大帆船贸易的流程是,西班牙大帆船从美洲出发,满载当地出产的白银,在马尼拉与中国海商进行交易,购买丝绸、棉布与瓷器等货物,一部分被当地居民所消费,另一部分则装上大帆船,返回美洲,利润之丰厚,足以让人忘记航途的遥远和艰险。一位名叫维兹卡诺的西班牙航海家回忆说,自己首先从墨西哥搭乘大帆船来到马尼拉,随身带了价值200杜卡特金币的西班牙和其他欧洲商品,转手一卖,就是1400杜卡特,随后他又在当地购买了中国丝绸和其他商品,搭乘大帆船返回墨西哥,刨去成本,自己在这一趟大帆船贸易中赚到的纯利润就是2500杜卡特。

随着中国丝绸和其他特产被欧洲商船运到各地,来自美洲的白银也如同潮水一样,滚滚流入大明王朝。根据统计,由日本和美洲输入明代中国的白银,可能高达三亿两左右,极大地改变了明代至清朝初年中国人的社会经济生活与命运。

首先,在地理便利、人口稠密的东南沿海地区,这种规模宏大的出口贸易,极大地刺激了经济的发展。为了生产出口所需,利润丰厚的丝绸等商品,江南和沿海地区的养蚕、桑树、烟草、蔗糖等经济作物种植,以及丝织、棉纺、染料生产等行业出现了前所未有的繁荣。

说到这里,肯定有人要问了,如此巨额的流入财富和繁荣的出口导向经济,为什么没有能在沿海地区制造一场近代化运动,让中国进入资本主义呢?由于篇幅所限,我在这里只能简单地略作回答。

首先,虽然明代中后期,沿海地区的商业和加工手工业出现了蓬勃发展,但它们在整个明王朝经济中的比例,依旧不高。根据统计,从15世纪初到17世纪初,农业在整个中国经济中的比重依旧高达88%,工商业依旧属于从属地位。

其次,从明代社会构成和特征来看,沿海地区发达的工商业,并没有催生出一个资产阶级。那些富甲一方的工商业从业者,更倾向于把赚到手的巨额白银,用于购买土地、官职或者奢侈消费,只有不多的部分被用于再投资与扩大生产,欧洲商业城市中常见的市民商人团结起来,和封建领主订立契约,分享政治权力的现象,在专制进一步加强的明王朝,更是无从谈起。不仅如此,大量涌入国内的美洲白银,也在北方和内地的不发达地区造成了严重的通货膨胀,由于明朝的赋税也逐渐改用白银来缴纳,从而导致农产品价格剧烈波动,让大批底层贫民和小自耕农破产。

不仅如此,随着美洲与东亚之间贸易直接联系的建立,玉米、番薯、马铃薯以及烟草、花生、番茄等原产美洲的作物也逐渐进入中国,进而造就了明清两朝,成为中国历史上持续最长的农业繁荣和人口增长的时代:仅仅在十六世纪,中国人口就从1亿左右,暴涨至1.75亿。

但是,农业繁荣和人口增长却带来了一个严重的副作用,有些人可能听说过这个词“马尔萨斯弹簧”:精耕细作的中国传统农业促成了人口持续增长,而人口增长,则源源不断地为社会提供了大量廉价劳动力。这就造成了两个严重后果:首先,技术进步变成了某种“不必要”的东西,其次,从事农业的大量廉价劳动力,让投资农业的回报,与工商业差距不大,这也进一步巩固了中国传统“以农为本”的价值观,让工商业始终无法获得足够的资本而壮大。同时,明代中国劳动力的持续过剩,也让社会整体工资水平停滞不前,大量农村人口毫无积蓄,不可能购买相对昂贵的工业制成品,进而抑制了近代工业与资本主义的出现。所以说,大航海时代,虽然给中国带来了海量的财富,更加高产的农业和相对繁荣的工商业,但依旧无法动摇中国传统农业社会强大的底层逻辑,让明末的中国走上一条近代化的道路。

好了,这本《朝贡,贸易与战争》的基本内容,到这里就基本为你介绍完了。写完这本书之后,我由衷地感到,被很多历史爱好者热衷谈论的“明清之变”,它的意义,必须要放到大航海时代这个更大的世界历史背景中去探寻。只有把这场王朝变革,和中国被纳入全球化经济体系,欧洲殖民者为亚洲带来的政治与技术冲击联系起来,才能深刻理解,历史关键节点背后真正的推力究竟来自何方。

欧洲殖民势力从海路抵达东亚,直接带来的后果,就是在用贸易,把欧洲、美洲与亚洲串联起来的同时,打破了东亚原有的政治格局和力量对比:贸易带来的巨额财富,以及来自欧洲的先进军事技术,让东亚进入了一个多极化博弈的全新时代:无论是到处夺取据点,开展殖民活动的欧洲列强,还是中国沿海的海商、移民集团、崛起于东北的后金女真政权,乃至日本,都试图在东亚的政治舞台上进一步发挥自己的影响力。

在中国,大航海时代虽然给明朝带来了来自四面八方的挑战,但也一度让它焕发了前所未有的生机:大量涌入的美洲白银造就了东南沿海地区发达的工商业与海外贸易,以及城市市民文化;来自美洲的农作物让中国农业进入了一个全新的繁荣期,促进了人口增长。同时,由于早期传教活动和军事武器的引进,来自西方的科学技术也在中国开始具备影响力。这一时期,甚至被称为中国的“文艺复兴”。

然而,这些外来经济文化进步因素,并没有能够动摇中国传统农业社会的底层逻辑,也没能让中国走出王朝兴衰替代的周期规律,取代明朝的清王朝,它的基本盘依旧是沿袭历代王朝的小农生产,再加一个更加集中的皇权与传统官僚体制;中国的近代化,依旧要推迟到将近200年后的19世纪,才能宣布正式开始。

以上就是这本书的精华内容。原书的电子版已经为你附在最后,欢迎你进行拓展阅读。此外,你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击右上角的“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

大航海时代,虽然给中国带来了海量的财富,更加高产的农业和相对繁荣的工商业,但依旧无法动摇中国传统农业社会强大的底层逻辑,让明末的中国走上一条近代化的道路。

-

被很多历史爱好者热衷谈论的“明清之变”,它的意义,必须要放到大航海时代这个更大的世界历史背景中去探寻。