《曹寅与康熙》 闫达解读

《曹寅与康熙》| 闫达解读

关于作者

史景迁,世界著名汉学家,1936年生于英国,曾受教于温切斯特大学和剑桥大学,1965年获美国耶鲁大学博士学位,现为耶鲁大学教授。与魏斐德、孔飞力一同,号称美国的“汉学三杰”。史景迁这个看起来充满韵味与内涵的中文名字,由中国史学前辈房兆楹所起。史景迁的作品敏锐、深邃、独特而又好看,他擅长像《史记》那样从重要人物和重大事件的角度来展现历史恢弘的全貌,用流畅优美的文字传递历史的温度。

关于本书

《曹寅与康熙》是史景迁的第一部作品,也是他的博士毕业论文。本书以曹寅在江南织造任上的生活为着眼点,描述和探究了统治者与江南富庶地区及该地区代表人物之间的互动关系,刻画出在康熙盛世这个表象之下的种族矛盾和社会冲突。史景迁用细致的笔法,勾画出盛世中“主人”与“奴才”之间相互依存的政治样态。

核心内容

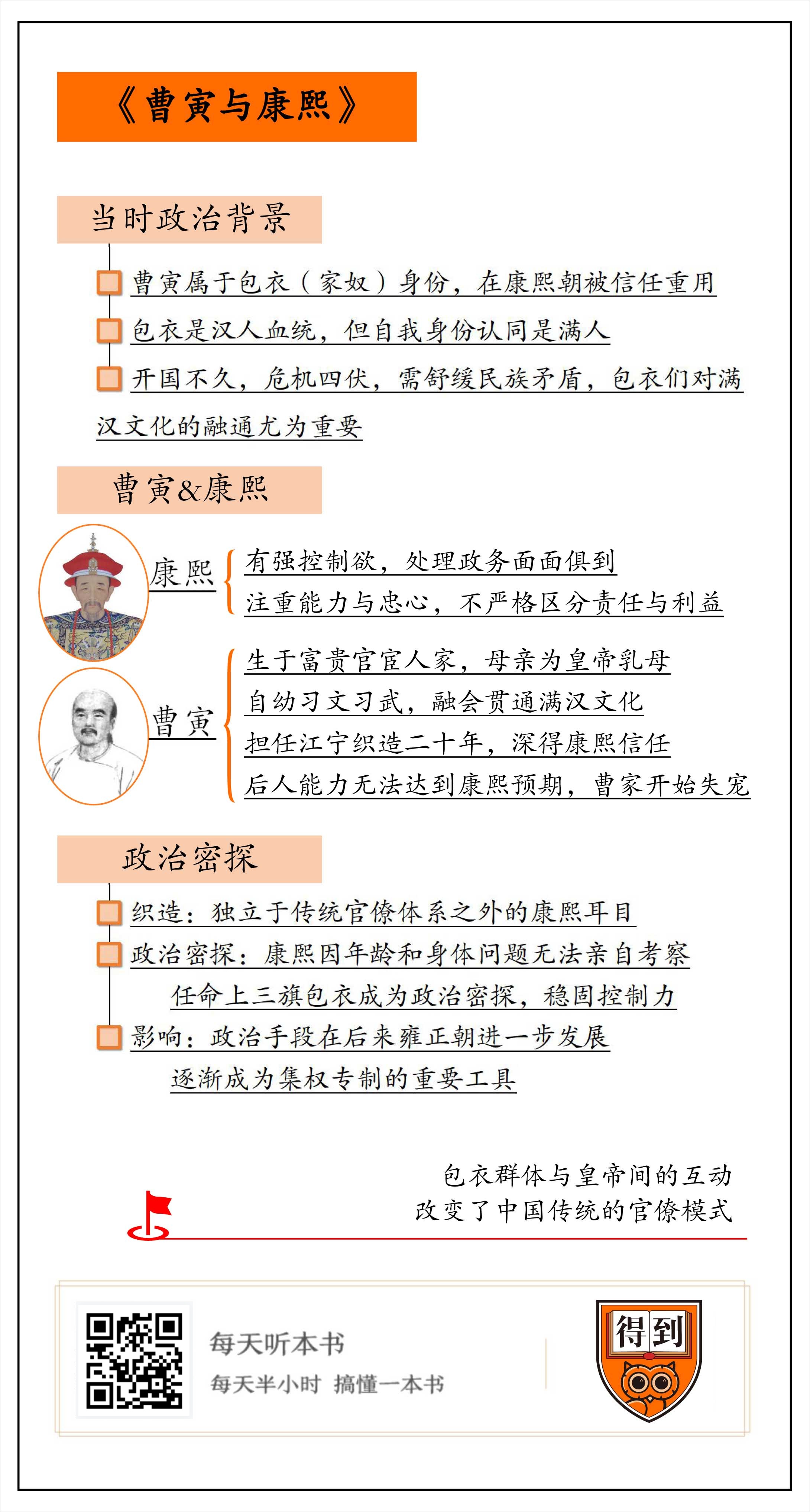

作为清朝定都北京后的第二任皇帝,康熙面对朝野内外都不稳定的政治格局,选择重用包衣集团,来增强自己对局势的掌控力,而曹寅身上的诸多特征,能够代表皇家包衣这个群体。皇家包衣直接隶属于皇帝,作为从未在政治上出现过的角色,他们与皇帝间的互动改变了中国传统的官僚模式。曹寅的一生可以作为范式,来展现康熙朝的这种政治特色。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是美国汉学家史景迁的系列作品之一,《曹寅与康熙》。在康熙时代,曹寅代表了皇家包衣这个群体,作为从未在政治上出现过的角色,包衣群体与皇帝间的互动,改变了中国传统的官僚模式。而曹寅的一生可以作为范式,来展现康熙朝的这种政治特色。

在开始前我们先来说个故事。大家都知道,在古代,文化人是看不起小说的,认为小说是不值一提的玩意儿,但在乾隆年间,有一本小说却被当时上流社会的精英们争相传阅,那就是著名的《红楼梦》。《红楼梦》肯定是好书,但它能够在清朝的上流社会流行开来有一个很重要的原因,就是曹雪芹的身份。曹雪芹的爷爷是康熙朝的传奇人物——曹寅。说起曹寅,或许很多朋友对他有些陌生,但如果提起康熙六下江南想必大家都会知道,在六下江南中,后四次就是由曹寅来安排接待的。这在《红楼梦》中也有提及,脂砚斋就批注第十六回是“借省亲事写南巡”。能对帝王的出行负责,可想而知,曹寅在当时对帝王、对时政都极为重要。时过境迁,当曹雪芹在几十年后通过《红楼梦》去映射曹家的巅峰时代,想必会让乾隆朝的官宦子弟们充满好奇。毕竟不论今人古人,都喜欢八卦。今天要说的这本《曹寅与康熙》,就将带我们去深度了解引领曹家走上巅峰的曹寅,是如何发迹的。

本书作者史景迁是美国的著名汉学家,与魏斐德、孔飞力一同号称美国的“汉学三杰”。史景迁这个看起来充满韵味与内涵的中文名字,是他在耶鲁大学研修史学博士时,由一位中国史学前辈房兆楹起的。景是景仰,迁是司马迁的迁,可见寓意之深。而史景迁在史学界的成就,也显然没有辜负前辈的期望。

史景迁的文笔特别华丽,写的虽然是史学研究,却让人读起来有小说一般的酣畅淋漓。但正是因为这样,他的作品才会经常被一些评论家排除在史学研究之外。他们认为史景迁视野过于宽广,没有皓首穷经,考据出前人未知的史实,没有成为某一特定历史题材的权威专家。但这种批评并不能站得住脚,大家都知道,中国史学的传统写法,就是像《史记》那样,从重要人物和重大事件的角度来展现历史恢弘的全相,用流畅优美的文字传递历史的温度,而史景迁也正是如此。所以,想必当年房兆楹在给史景迁取中文名时,就已经很了解史景迁对史学的态度与追求了。

今天要说的这本《曹寅与康熙》,是史景迁的第一部作品,也是他的博士毕业论文。虽然在史学研究和写作功力的角度上看,这并不是史景迁最好的作品,但不可否认,本书在史景迁的学术研究中占有很重要的一席。因为纵览史景迁的作品,我们可以猜测,他就是通过《曹寅与康熙》的创作经历,才确定了一生的写作手法和方向。同时,也正是在撰写《曹寅与康熙》的过程中,对历史资料的扎实积累,史景迁才在之后写出了他在西方世界的成名作,也是他的第三部作品《康熙:重构一位中国皇帝的内心世界》。

这次我们解读的版本来自广西师范大学出版社制作的《史景迁作品集》,这套书可以说是目前史景迁作品最好的译本系列。其中很重要的一个原因是,丛书的主编之一郑培凯,是史景迁在耶鲁大学历史系任教时的亲传弟子。我们现在就通过作者的视角,从曹家的兴衰中去了解三个关于康熙朝政治特色的话题:第一,康熙为何会将身为异族的曹寅视作心腹?我们能由此窥视到当时怎样的政治背景?第二,透过曹寅仕途顺畅的一生,我们看到的是康熙的人情,还是权术?第三,康熙为何要让曹寅成为政治密探?这将对此后的政治与曹家产生怎样的影响?

首先,我们就来看看身为满人的康熙,为什么会信任一个汉人。

说到康熙,相信很多朋友直接会联想到微服私访。多年来,在影视媒体三番五次的戏说演绎下,康熙原本就很有传奇性的一生,更是被渲染得戏剧性十足。这让大家很多时候会忽略一点,康熙是清朝定都北京后的第二任皇帝,当时的天下还不是铁板一块,在外有伺机而动的藩王,也有暗潮涌动的宗教极端组织,在内有图谋不轨的权臣,而且当时为了避免激化民族矛盾问题,就连对官员的任用也要几经思量小心翼翼,所以,康熙在登上皇位后要面对的,并不是有惊无险的戏剧性生活,而是真正关乎生死的各种明枪暗箭。

一个人再强也不可能面面俱到,所以康熙也需要让心腹去处理一些他精力难以顾及的事,那什么样的人才适合被培养成心腹呢?想必大家如果没有事先知道曹寅既是汉人,也是心腹,就很可能会说,心腹一定不能是汉人。这其实没错,康熙作为一个少数民族皇帝,当然会时时提防在人数上占据绝对优势的汉人,但把曹寅视作心腹的康熙肯定不傻,这是因为曹寅虽然是汉人,但却属于一个特殊的群体。史景迁在全书的第一章就为我们详细讲解了这个特殊群体——包衣,是一个什么样的存在。

因为看到了宦官对前朝的严重影响,所以清在立国之初,就对太监采取了极力打压的态度,但这种态度给皇室自身也造成了不便,因为原本一些由太监来处理的事务,比如收租、采办等就没了负责人,包衣群体就是在这种情况下,开始顶替那些由太监空缺下来的工作,走上了时代的舞台。

“包衣”这个词来源于满语,翻译过来就是家奴的意思。汉人成为满人的家奴,大多是因为战败被俘,曹寅的家族也是同样。早在1621年的努尔哈赤时代,满人攻克沈阳后,曹寅的曾祖就与大量汉人一起沦为奴仆。包衣制度,是一日为奴,终生为奴,后代子孙也世代为奴。包衣与宦官的不同,史景迁在书中引用了史学家孟森的说法:包衣制度奠基于早期部落的架构之上,往往由武人依照军事纪律统辖。所以很明显,包衣要比太监可靠多了。

说到这,史景迁在书中指出一点,曹家后来的兴起在很大程度上得益于沦为奴仆的时间早。1621年时,汉军八旗还没有建立,所以汉人被俘沦为包衣后,会跟随满人主子加入不同的旗籍。曹家进入的是正白旗,这个不可自控的偶然事件,对曹家的未来至关重要。

八旗制度是兵民合一的治理手段,所有人被分别编入正黄、正白、正红、正蓝、镶黄、镶白、镶红、镶蓝等八个单位。最开始,正黄和镶黄两个单位归皇帝直接统帅,其他六个单位分属不同亲王,但到了1651年,摄政王多尔衮倒台后,原本属于他的正白旗被顺治皇帝收编,与正黄、镶黄一起被统称为上三旗,地位远高于其他下五旗。而曹家也因此成为了皇家包衣,获得了开启未来的起点。

不论是包衣,还是汉军旗人,最风光的日子都是在康熙朝。原因我们在开头就已经说过,对少数民族皇帝来说,头等大事就是处理民族矛盾问题,打仗满人很在行,但搞治理就要差劲很多,尤其当时大多数的满人不通汉语,更不了解汉人的习俗,所以与汉人直接接触时,很容易产生摩擦,这个时候,包衣和汉军旗人就派上用场了。因为虽然他们在血统上看是汉人,也通晓汉人的语言习俗,但在身份和心态上却实实在在地站在满人一边,所以这些人就得到了被统治阶层重用的机会。

据史景迁查阅到的数据显示,1670年前,在清政府出任过总督的几十人中,仅一人是满人,而且到任的第二年就退休了,其余所有人选都来自汉军八旗,而在1644年到1668年间,做过巡抚一职的汉军不下96人。再说包衣。在康熙朝出任官职的包衣虽然也不少,但位极人臣确实没汉军那么多——做过总督的仅一人,巡抚两人,还有人出任过布政使、按察使、御史大夫等,但人数靠手指就数的过来。不过大家不要因为这些数据就小瞧包衣群体的势力,他们的真正力量是在上三旗。

作为帝王的私人奴才,上三旗的包衣们能够得到很多肥缺,而这些肥缺很多又关系着帝国的根本,比如盐政、海关等。我们就拿盐政举例子,各位都知道盐是生活必需品,生产买卖从春秋战国时代起就一直被政府监管把持,同时,盐也是暴利的物资,康熙朝的大臣郭起元就统计过,一包盐在江南一带的收购价是两三文,等到了江西、湖广等地,零售价就会涨到一二十文,翻了七八倍之多。康熙朝的盐政,一直都是由包衣在打理,曹寅与他的爷爷就都曾管理过盐务。

相对于汉军,包衣群体在出任职位上的特点,史景迁认为原因在于被派驻各地的包衣们是皇权的代理人,可以起到牵制常规官僚体系的作用,因为包衣直接隶属于皇帝,无论是地方律例还是军法,都无法对他们形成制约与制衡。所以从包衣集团的兴起可以看出,康熙朝的政治形势长久以来都不容乐观。

那么,曹寅作为包衣集团中的一分子,是普通,还是特别呢?这就是我们今天要说的第二个话题:透过曹寅仕途顺畅的一生,我们看到的是康熙的人情,还是权术?

曹寅的发迹确实有时代的原因,但不能否认,他的家族和他自己也在其中起到了至关重要的作用。我们现在就透过史景迁的视角,去看看曹寅是如何走上人生巅峰的。

史景迁认为,曹寅的发迹要从他的爷爷说起。曹寅的爷爷叫曹振彦,是让曹家实现经济自由的人。刚才有提到过,曹振彦曾管理过盐政,虽然他在这个肥缺上只干了两年就死了,但也足够让曹家从小康发展到富裕。有了经济基础,很多事情都开始蒸蒸日上。曹寅的父亲叫曹玺,从小就受到良好教育的他,拥有不错的眼界和学识,这让他的仕途十分顺畅。在出任江宁织造几年里,工作成绩优异的曹玺深得皇帝的赏识,不过最重要的是,曹玺娶了个足以影响曹家未来的媳妇——孙氏。曾在皇宫做过多年宫女的孙氏,在结婚后不久又被返聘回宫内,成为康熙的奶妈,所以曹玺在康熙亲政后的1668年能获得工部尚书的头衔,想必多少也与妻子孙氏有些关系。

虽然曹玺这个工部尚书并没有实权,只是荣誉称号,但这确实在身份上帮助曹家进入了上流社会。曹寅就是出生在这样一个既有钱又有地位的家庭,所以少年时代的曹寅可以受到极好的文武教育,而这所带来的好处是不可忽视的。娴熟的骑射功夫,让曹寅得以在发迹前有机会追随帝王参与围猎活动;而良好的文学素养,则让他能与很多汉族文人成为好友。就像史景迁在书中评价的曹寅的日常:当差时似乎就是个真正的满人,而个人生活中又如同地道的汉人一样。可以说曹寅成功融会贯通了满汉文化,这样的能力并不是每个包衣都能具有,所以,出类拔萃的曹寅在1690年获得苏州织造的职位,也是理所当然。

清朝有三大织造,除了苏州,另外还有江宁和杭州,不论规模还是重要性,三大织造都是以江宁为首。曹寅在苏州干了两年多,就被调到了江宁继续担任织造,这一干就是二十年。织造并不是标准意义上的官员,没有固定的品阶,但一百万两白银的年薪,却与巡抚和布政使不相上下。织造的主要工作是为宫廷制作服装,说到这,大家可能会觉得好笑,那么出类拔萃的曹寅居然只当了个服装厂的厂长。你可别小瞧这个服装厂厂长,因为他除了制作服装外,还承担着很多其他重要的工作,比如采购铜料、平衡米价等。中国自古铜料就不充裕,康熙初年时更是日趋紧张,而米价是民生之本,关系到国家最基本的稳定,所以织造的重要性不言而喻。

据史景迁的查阅统计,在1656年到1733年之间,总共有21名上三旗包衣担任过三大织造,这些人全部都在满洲族谱里。也就是说,他们与曹家一样,都是在满人入关前就已经沦为奴仆。对皇上来说,这是相当靠谱的一群人,因为包衣唯一的依仗就是皇上。所以从人员的选择上,我们可以看见康熙性格中近乎偏执的控制欲。史景迁在他另一本著作《前朝梦忆》的前言中,也有提到这点。

这种控制欲可能是天性使然,但也可能是形势所迫。大家知道,江南地区一直是中国经济最发达的地方,同时也是汉族精英的聚集地,这些汉族精英掌握着大量的财富和社会资源,但作为汉人和汉人文化的代表,他们就算在平定三藩之乱的过程中帮助了政府,也无法得到皇帝的信任。与此同时,身在京城的康熙,还要时刻担心着朝廷权臣和族内亲王对权力的觊觎,所以织造一职才没被编入传统的官僚体系。康熙需要皇权的控制力通过忠诚的包衣集团,直接到达遥远的江南地区,并且让这些包衣成为自己可靠的耳目。

史景迁在初版自序中就有提出,本书是把曹寅的一生当做范式来呈现。既然是范式,也就说明曹寅对整个包衣集团来说有一定的代表性,那么我们现在就跟随史景迁去看看,曹寅与康熙之间的关系。

虽然曹寅的母亲是皇上的奶妈,同时也有很多迹象显示,曹寅曾在年少时伴君读书,但如果他没法在工作上让康熙满意,那么,再亲近的私人关系也不会让他得到皇帝的青睐。

对于织造这个工作,最困难的就是资金问题。说到这,你可能会觉着这话不靠谱,认为一个皇家机构不可能有资金问题。没错,从理论上来说,钱确实不是问题。按照1664年政府部门间达成的协议,户部负责筹钱,工部负责备料。请各位注意一点,户部与工户都属于正经的官僚系统,而织造却是独立于整个系统之外的存在,亲兄弟谈钱都打架,一个外来户伸手要钱怎么可能会轻松顺利呢?不要以为有皇上撑腰就了不起,毕竟说到底,户部与工部也是给皇上办事的。

资金来源的不稳定,让织造要特别善于经营。比如在采购或者雇工的价格相对低廉时,预付款项,以节省出差价。但节省是不能解决全部问题的,经常还需要进行其他经济活动来搞钱,比如从政府机构借到低息甚至无息贷款,再拿到外面去放高利贷等。而且因为织造代表的是皇帝,所以要特别注意名声,不能急功近利,惹起民怨。看,这个工作并没有大家想象的那么轻松吧。曹寅的工作成绩是很让康熙满意的,他不仅流畅的完成了日常工作,还制作出让康熙非常喜欢的龙袍。也正是因为看到了曹寅出色的能力和忠心,康熙才会在1704年派身为织造的曹寅兼管盐政。

当时最大的盐场在两淮地区,曹寅得到的新头衔就是两淮巡盐御史。这个职位从1691年开始,长时间被上三旗包衣占据,除去因为辖区庞大且居民主要为汉人这个原因外,很明显也是康熙在扩张自己的控制力。曹寅在兼任巡盐御史这个肥缺后,才彻底解决了困扰织造工作的资金问题,他每年都会从盐政上挪用大量资金去补贴织造。当然,曹寅也肯定没少从中为自己渔利。我们从《红楼梦》中就能对曹家的富裕程度略知一二,那绝对不是靠工资就能积攒出的家业。对曹寅手脚不干净这事,康熙当然也是清楚的,毕竟他南巡时,就曾在曹家住过,但康熙从未在钱上难为过曹寅,哪怕曹寅在盐政上出现巨额亏空,也只是让曹寅想办法补救就好。或许你会觉得这是因为他们两人的关系太铁,但事实是,康熙对很多人都这样,因为相对于能力,他一向不大在意贪污这事。用史景迁的话说,康熙从来就不是一个坚持严格区分责任与利益的人。

说到这,大家或许会认为,既然康熙的性格本就这样,那么曹寅与康熙的关系就算不上有多特别,但事实上,曹寅之所以会被史景迁当做范式去研究,是因为他与康熙的关系在后来发生了质的飞跃。那么,一切是怎么发生的呢?就是我们今天要说的第三个话题:康熙为何要让曹寅成为政治密探?这又会对此后的政治与曹家产生怎样的影响?

开头说过,一提康熙就会让人想到微服私访,但微服私访这事并不是空穴来风,康熙在六次南巡的过程中确实有过类似经历,不过与影视剧中不同的是,康熙微服私访的主要目的可不是玩,更不是因为闲的。

史景迁在书中用了一章的内容来讲述康熙的历次南巡。虽然从1684年到1707年的六次南巡,康熙表面上都是在关注水患治理工程,但从头到尾,他的主要意图其实都是考察南方社会的稳定情况。对康熙来说,最重要的还是我们一直在说的民族矛盾问题。事实上,汉人反满的情绪一直在减弱,这从康熙在南巡时的表现就能看出来。比如1684年第一次南巡,康熙要很顾及汉人感受地绕开扬州、嘉定等发生过激烈民族冲突的地方,而且满口引经据典,营造自己良好的亲汉形象;但到了1699年的第三次南巡时,康熙已经不需要在行为上特别拘束了,他不光回归了善骑射的满人形象,而且曾丢下随从,独自与百姓交谈。这就是微服私访的原型。

但就算这样,康熙也依然无法将民族矛盾问题抛之脑后。康熙当然不是在杞人忧天,因为他很清楚,汉人的反满情绪无论怎么减弱,也不可能根除的。就像政府为了防止汉族文人聚众煽动情绪而禁止了结社,实际上却是没法严格执行的。还有那些以宗教为噱头的秘密反清社团,更是屡禁不止,暴动也时有发生。所以,在1707年最后一次南巡结束后,康熙开始让派驻在南方的上三旗包衣承担起政治密探的职责,其中就包括曹寅。康熙之所以选择不再南巡,也是迫于无奈,因为南方或湿热或阴冷的气候,对他这个常年在北京生活的人来说一直是个挑战,而当他年过五十后,更是感到力不从心,所以只能退而求其次,设立政治密探,保持对南方的控制力。

其实,作为织造的曹寅,一直都是皇帝的耳目,但密探的职责要比之前更进一步。史景迁认为,曹寅开始担任密探的时间,大约是在1708年3月,他不是康熙的第一个密探,也不是最后一个。早在1704年的冬天,曹寅就曾发现扬州高旻寺的一位僧人有向皇帝秘报的权力。很明显,僧人并不具备对时政品头论足的能力,他能向皇帝汇报的,只有官员的言行与民望。曹寅也是一样,之前他给康熙的奏报都是关于地方的政务与琐事,但从1708年开始,对封疆大吏的监视与品评就成了常态。史景迁查阅主仆两人的往来信件,发现在谈论起官员时,康熙的用语都相当直白,可以说是从这开始,曹寅才真正成为康熙的心腹。

在大家的印象里,雍正才是专制集权的代表,但事实上,很多集权的手段在康熙时代就已经有了雏形,政治密探就是其中之一。曹寅的密探生涯只进行了四年,就因病故去,但就是这短短的四年中,曹寅在密探的角色上尽心尽力,对康熙的信任报以诚挚的回应,两人的接触也因此变得非常直接而且私人。比如在1710年曹寅患上眼病时,康熙写信给出了用药的建议。史景迁就注意到这个建议非常务实,因为康熙建议的用药是常见的地黄,而不是既昂贵又难找的人参。或者1711年的科举舞弊案发生后,身为帝王的康熙,在信中直白地向作为奴仆的曹寅表达了自己的沮丧之情。史景迁认为,不论康熙运用的是治术还是权术,对臣子的驾驭都堪称一流。

曹寅死后,康熙对曹家依然十分青睐,不仅对曹寅遗留下的巨额亏空持十分宽容的态度,并且让曹家人继续担任江宁织造一职,同时负责政治密探工作。但很可惜,曹寅后代的办事能力远不能达到康熙的期望,尤其是政治密探工作进行得一塌糊涂,所以对于强调能力重于一切的康熙而言,曹家开始失宠。但不得不说,康熙对曹家还是很宽容的,就算心中不快,也没有做出什么不利于曹家的事。但奴仆唯一的依仗就是主子,所以在康熙死后,失去靠山的曹家,最终在新朝初期的政治大洗牌中落了个被抄家的下场。

到这里,《曹寅与康熙》这本书就聊得差不多了,现在我们来回顾一下刚刚为你分享的知识要点。

第一,包衣虽然在血统上说是汉人,但在自我身份认同上却是满人,正是这种特质,使他们在康熙朝获得了信任与重用。因为对开国不久的清政府来说,最关键的还是要舒缓民族矛盾。包衣们对满汉文化的融通,让他们可以在满汉之间游刃有余地处理各种政务与琐事,帮助统治者维持社会的稳定。

第二,康熙在性格上有着近乎偏执的控制欲,这让他在处理政务时喜欢面面俱到,所以织造这个独立于传统官僚体系之外的职位,才一直被上三旗包衣占据,并成为康熙的耳目。对康熙来说,最重要的是能力与忠心,所以他对贪污腐败的态度一直很宽容,从不严格区分责任与利益。也正是因此,在曹寅死后,当曹家后人的办事能力无法再达到康熙的预期时,曹家就开始失宠了。

第三,最后一次南巡后,因为年龄和身体问题,康熙无法再去南方实地考察社会形势,所以才让很多派驻在外的上三旗包衣成为政治密探,用以维持皇权对南方的控制力。这种政治手段在后来的雍正朝得到进一步发展,成为集权专制的重要工具。

撰稿:闫达 脑图:刘艳 转述:于浩

划重点

1.包衣在血统上是汉人,在身份认同上却是满人。这种特质使他们获得信任与重用。包衣们对满汉文化的融通,让他们可以帮助统治者维持社会的稳定。

2.康熙有着近乎偏执的控制欲,所以织造这个独立于官僚体系之外的职位,成为了康熙的耳目。

3.康熙晚年无法再去南方考察,让派驻在外的上三旗包衣作密探,以维持对南方的控制力。